こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

目次

「歯周病の治療と予防」について全力回答!

「最近、歯ぐきが腫れやすい」

「歯磨きのたびに血が出る」

「口臭が気になる」

こんな症状、見過ごしていませんか? もしかすると、それは歯周病のサインかもしれません。

歯周病は、歯ぐきや歯を支える骨が徐々に破壊される病気です。初期のうちは自覚症状が少なく、

「なんとなく違和感がある」程度かもしれません。しかし、気づかないうちに進行し、最悪の場合歯を失うことにもつながります。

歯周病は単なる口の中の問題ではなく、心疾患、脳梗塞、さらには認知症など、さまざまな全身疾患との関連が明らかになっています。そのため口の健康を守ることは、全身の健康を維持するためにも非常に重要です。

本記事では、歯周病の原因と仕組みを詳しく解説し、全身への影響や進行を防ぐための対策をご紹介します。あなたの健康を守る第一歩として、ぜひ参考にしてください。

この記事を読めば分かること

- 歯周病の仕組みについて学ぶことができる

- 歯周病が全身の健康に及ぼす影響が分かる

- 自分でできる歯周病予防の方法を知ることができる

- 適切な治療の重要性が分かる

歯周病とは?原因と仕組み

歯周病とは?

歯周病とは、歯を支える歯ぐきや顎の骨に炎症が発生し、進行すると歯が抜けてしまう可能性がある病気です。初期の段階では痛みも少なく症状がほとんど現れないため、気づかないうちに進行してしまうことがよくあります。

歯ぐきの出血や腫れ、口臭などの症状が見られた時点で、すでに歯周病が進行している可能性が高いです。こうした症状が現れた際は、できるだけ早く治療を受けることが重要です。

歯周病の主な原因

プラーク(歯垢)の蓄積

歯の表面には食べかすや細菌が付着し、プラーク(歯垢)を形成します。これが歯ぐきの隙間に入り込むと炎症を引き起こし、放置すると歯石へと変化し、症状が悪化します。歯周病菌が増殖して歯周組織を破壊するため、正しいブラッシングと歯間ブラシやデンタルフロスの使用が効果的です。

歯並びや噛み合わせの問題

歯並びや噛み合わせに問題がある場合、歯磨きが難しくなり、特定の部分に歯垢が溜まりやすくなります。歯科矯正などによって歯並びや噛み合わせを整えると、歯が磨きやすくなり、結果的に歯周病のリスクを低減できます。

生活習慣

生活習慣も歯周病の原因になります。喫煙は血流を悪くし、免疫力を低下させることで歯周病を進行させる要因となります。ストレスや不規則な生活、偏った食事も歯周病の発症リスクを高めます。

特に糖分や酸性の強い食品の摂りすぎは注意が必要です。

加齢や遺伝的要因

加齢に伴い、歯周病が進行しやすくなることがあります。年齢とともに歯ぐきが退縮しやすくなるため、歯周病のリスクが高まります。また、歯周病は遺伝的な要因も関係しているとされ、家族に歯周病の人がいる場合、自分もそのリスクが高いことが知られています。

歯周病の進行を防ぐために知っておきたい知識と対策

歯周病が進行するとどうなる?

歯を失う可能性が高まる

歯周病が進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)が破壊され、歯がグラつき、最終的に抜け落ちることがあります。歯を失うと食事がしにくくなり、噛む力が弱まることで消化機能の低下や認知機能の衰えにもつながります。

生活習慣病の悪化につながる

歯周病の炎症が血液を介して全身に広がると、糖尿病の悪化、動脈硬化の進行、心筋梗塞や脳卒中のリスク上昇などの影響を引き起こします。特に糖尿病とは深い関係があり、相互に悪化しやすいため注意が必要です。

免疫力の低下や感染症リスクが上がる

歯周病による慢性的な炎症は、体全体の免疫機能を低下させ、風邪や肺炎(誤嚥性肺炎)、さらには認知症のリスク増加にも関与しているとされています。特に高齢者は、歯周病が原因で肺炎を引き起こすことが多く、重症化するケースもあります。

歯周病の進行段階

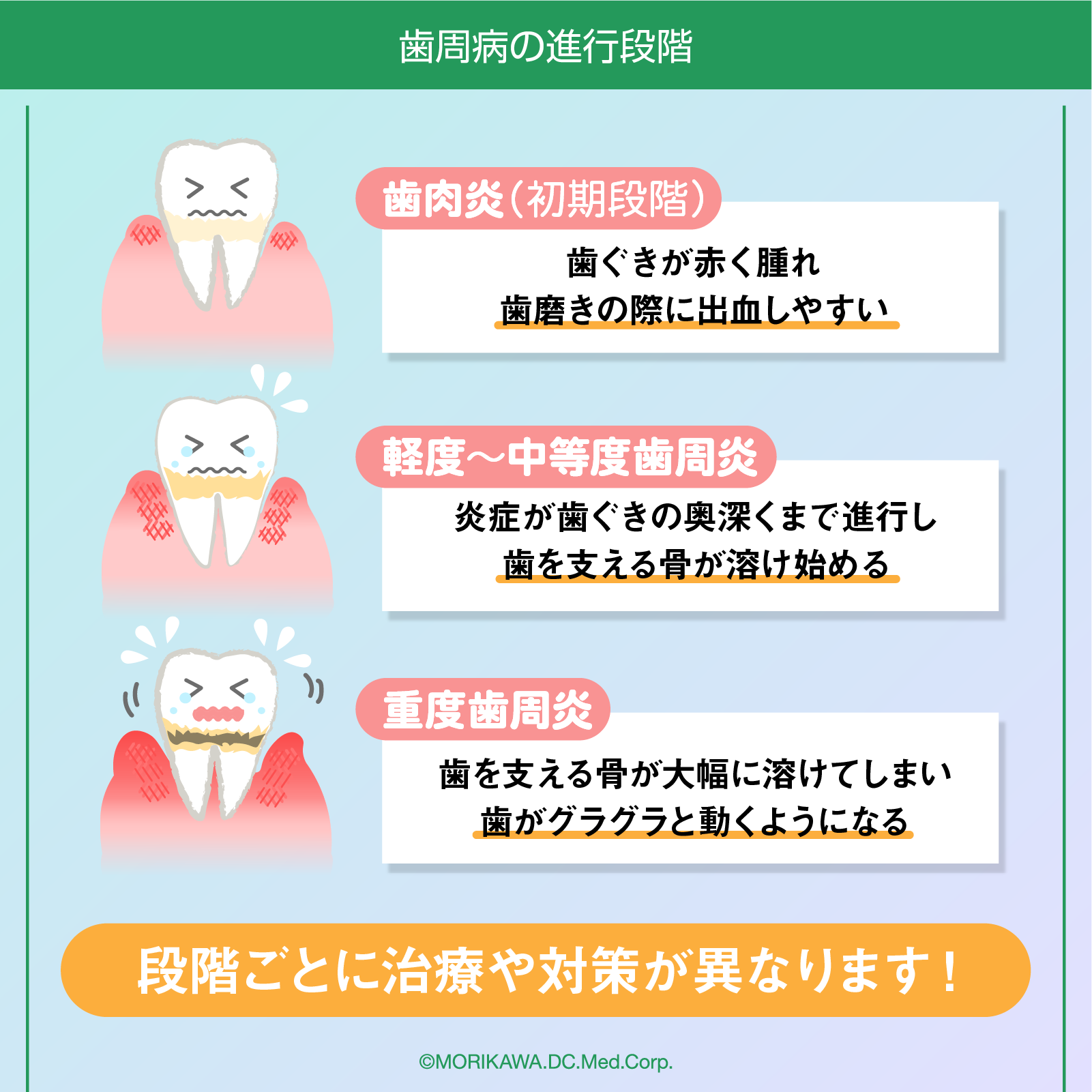

歯周病は、初期段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行してしまう病気です。進行度に応じて「歯肉炎」「軽度~中等度歯周炎」「重度歯周炎」の3つの段階に分けられ、それぞれで治療や対策が異なります。

歯肉炎(初期段階)

歯周病の最初のステージが「歯肉炎」です。この段階では、歯ぐきが赤く腫れ、歯磨きの際に出血しやすくなることが特徴です。

原因の多くは、歯の表面や歯ぐきの境目にたまったプラーク(歯垢)によるものです。しかし、歯を支える骨へのダメージはまだ発生していないため、適切なケアを行えば健康な状態に戻すことが可能です。

対策

- 正しいブラッシングを心がけ、歯間ブラシやデンタルフロスを使ってプラークを除去する

- 歯科医院でクリーニングを受け、歯石を取り除く

- バランスの良い食事を心がけ、歯ぐきを健康に保つ栄養を摂取する

軽度~中等度歯周炎

歯肉炎を放置すると、炎症が歯ぐきの奥深くまで進行し、歯を支える骨が溶け始める「歯周炎」の段階に移行します。

軽度の歯周炎では、歯ぐきの腫れが悪化し、歯磨き時の出血が続くほか、歯ぐきが下がって歯が長く見えることがあります。さらに進行すると、歯と歯ぐきの間に深いポケット(歯周ポケット)が形成され、歯がぐらつき始めることもあります。

対策

- 歯科医院で歯石除去や歯根のクリーニングを受ける

- 歯科医の指導のもとで、適切な歯磨き方法を実践する

- 喫煙やストレスなど、歯周病を悪化させる生活習慣を見直す

重度歯周炎

歯周炎がさらに悪化すると、歯を支える骨が大幅に溶けてしまい、歯がグラグラと動くようになります。

最終的には、歯が自然に抜け落ちたり、抜歯が必要になったりすることもあります。この段階では、歯ぐきの腫れがひどくなり、膿が出ることもあります。また、口臭が強くなることが多く、食事がしづらくなるなど、生活の質にも大きく影響を及ぼします。

対策

- 進行が進んでいる場合は、歯周外科治療が必要になることがある

- 定期的な歯科通院を続け、歯周病の進行を少しでも抑えるための治療を受ける

- 歯を残すことが難しい場合は、抜歯後にインプラントや義歯などの選択肢を検討する

放置は危険!歯周病が全身の健康に及ぼす影響

歯周病は、単なる口の病気ではなく、全身の健康にも深刻な影響を及ぼします。

近年の研究で、歯周病がさまざまな病気のリスクを高めることが明らかになっています。ここでは、特に注意すべき疾患との関係について解説します。

歯周病が引き起こす重大な健康リスク

糖尿病との関係

歯周病と糖尿病は深い関係があり、相互に悪影響を及ぼします。

歯周病が進行すると、炎症によって血液中に放出される物質が血糖値のコントロールを妨げ、糖尿病の悪化を招くことがあります。一方で、糖尿病が進行すると免疫力が低下し、歯周病がさらに悪化するという悪循環に陥る可能性があります。そのため、糖尿病を管理するためには、歯周病の予防と適切な治療が不可欠です。

心血管疾患への影響

歯周病が進行すると、歯周病菌や炎症物質が血管に入り込み、動脈硬化を促進することが分かっています。これにより、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まると考えられています。高血圧や脂質異常症を抱えている方は、歯周病のケアを怠ると心血管疾患のリスクがさらに高まるため注意が必要です。

認知症発症のリスク

近年、歯周病と認知症の関連性が注目されています。歯周病菌が脳に侵入し、炎症を引き起こすことで、アルツハイマー型認知症のリスクを高める可能性があるとされています。また、歯を失うことで咀嚼機能が低下し、脳への刺激が減ることも、認知症の発症リスクを高める要因と考えられています。

毎日のケアが重要 歯周病を予防する習慣

歯周病を予防するためには、毎日のケアが欠かせません。日々の習慣を見直し、正しいケアを続けることで、歯周病のリスクを大きく減らすことができます。ここでは、今日から始められる予防法を紹介します。

今日から始められる歯周病予防法

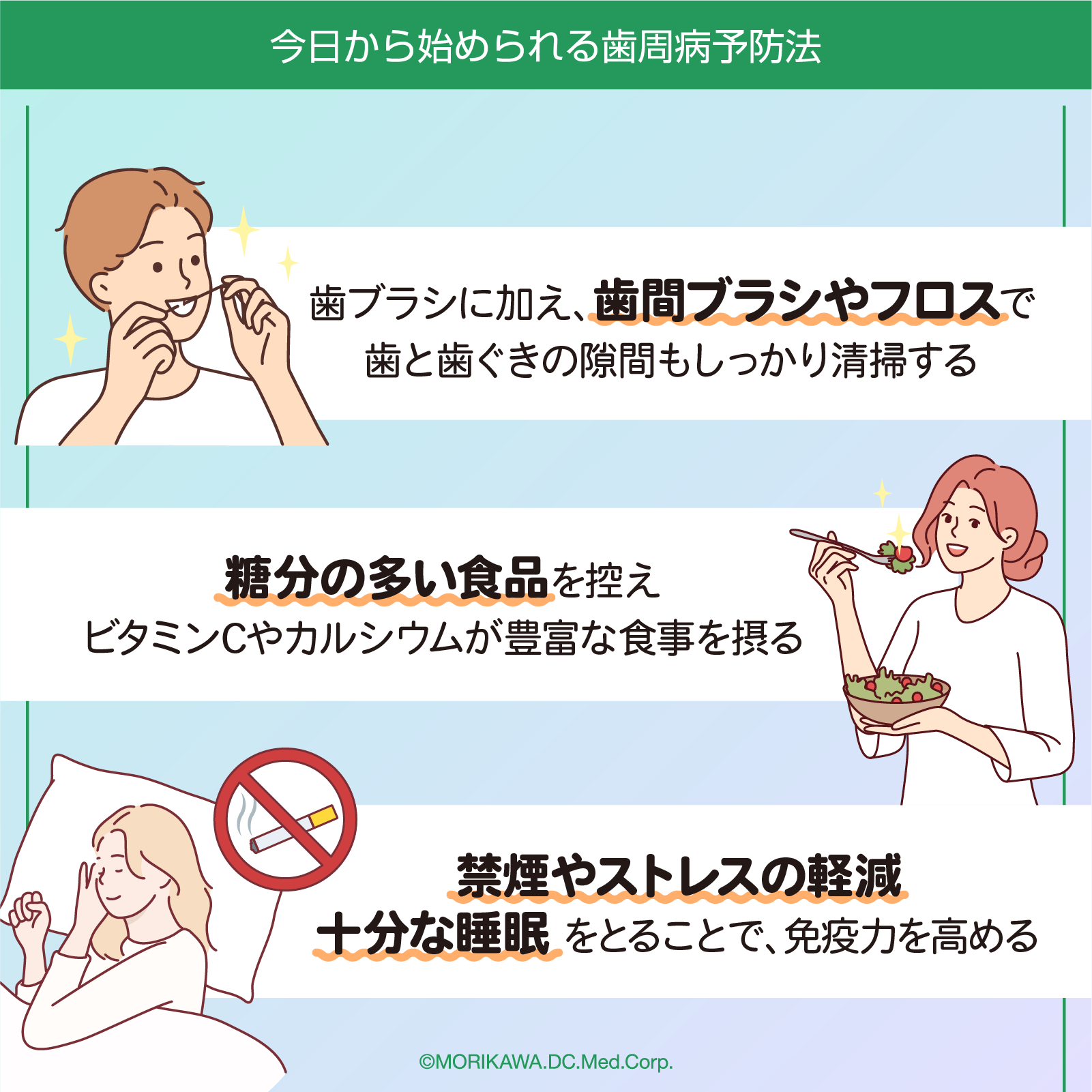

正しい歯磨きと補助器具の使用

歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを使って歯と歯ぐきの隙間までしっかりと清掃しましょう。特に歯の裏側や歯と歯の間は磨き残しが多くなりがちなので、意識してお手入れすることが大切です。歯ブラシは毛先が広がってしまう前に定期的に交換し、正しいブラッシング方法を実践しましょう。

バランスの良い食事

糖分の多い食品を控え、ビタミンCやカルシウムが豊富な食事を摂ることで歯ぐきの健康をサポートします。ビタミンCは歯ぐきの炎症を防ぎ、カルシウムは歯の強化に役立ちます。また、食後に水を飲んだり、ガムを噛んだりすることで、口内を清潔に保つことができます。

生活習慣の改善

歯周病を予防するためには、日々の生活習慣も重要です。禁煙やストレスの軽減、十分な睡眠をとることが、免疫力を高め歯ぐきの健康を守ります。また、定期的な運動は血行を促進し、歯ぐきへの栄養供給を良好に保つ助けになります。

Q&A:気になる疑問を一挙解決!

Q1. 歯周病はどのような症状で気づくことができますか?

A1. 歯ぐきの腫れや出血、歯磨き時の血、口臭の悪化が主なサインです。これらの症状が現れたら歯周病の可能性があるので、早期に歯科医を受診することが重要です。

Q2.歯周病は痛みを伴いますか?

A2. 初期の歯周病は痛みを伴わないことが多いですが、進行すると歯ぐきの腫れや出血、痛みを感じることがあります。

Q3.歯周病はどんな原因で発症しますか?

A3. 主な原因はプラーク(歯垢)の蓄積です。歯磨きが不十分だとプラークが溜まり、歯周病菌が繁殖します。また、喫煙や不規則な食生活もリスクを高めます。

Q4.歯周病はどのようにして進行しますか?

A4. 歯周病は、歯ぐきに溜まったプラークが炎症を引き起こし、歯を支える骨が徐々に破壊されることで進行します。進行に伴い、歯がぐらつくこともあります。

Q5.歯周病の進行スピードはどれぐらいですか?

A5. 歯周病は数ヶ月から数年かけて進行することが多いですが、個人差があります。初期症状に気づかないうちに進行していることもあります。

Q6.歯周病は治りますか?

A6. 初期段階の歯周病は治療を受けることで改善が可能です。進行した歯周病では完治が難しく、治療を続けることで進行を抑えることが求められます。

Q7.歯周病の治療はどのように行いますか?

A7. 歯科での定期的なクリーニングや歯石除去が行われます。進行した場合は、歯周外科治療や抗生物質の使用が必要な場合もあります。

Q8.歯周病は一度治療しても再発しますか?

A8. 歯周病は一度治療しても予防を怠ると再発する可能性があります。継続的なケアが必要です。

Q9.歯周病は予防できますか?

A9. 毎日の正しい歯磨きと定期的な歯科検診、健康的な生活習慣を守ることで歯周病を予防できます。

Q10.歯周病が進行すると歯を失うことがありますか?

A10. 歯周病が進行すると歯を支える骨が溶け、最終的に歯が抜け落ちることがあります。早期の治療が重要です。

まとめ:歯周病対策で健康な未来を手に入れよう

歯周病は、期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。

歯ぐきの腫れや出血、口臭が気になるなどのサインが現れた場合、歯周病の可能性があります。早期に対処することで進行を防げるため、気になる症状があればすぐに専門の歯科医に相談することが大切です。

歯周病は、予防と早期治療が鍵です。定期的な歯科医院での検診と、日々のケアをしっかり行うことで、健康な歯を維持し、全身の健康を守ることができます。

これらを習慣として取り入れ、健康な口腔環境を維持していきましょう。

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。