こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

小児歯科で行うシーラント処置とは、虫歯予防に効果的な歯科処置の一つです。こどもの虫歯予防法として聞いたことはあるけれど、実際にはどのような処置なのかわからないという方も多いでしょう。

シーラント処置は、一般的に虫歯への抵抗力がまだ高くないこどもが対象の虫歯予防法です。虫歯予防に非常に効果的であり、痛みもないことから、こどもの虫歯予防におすすめといえるでしょう。

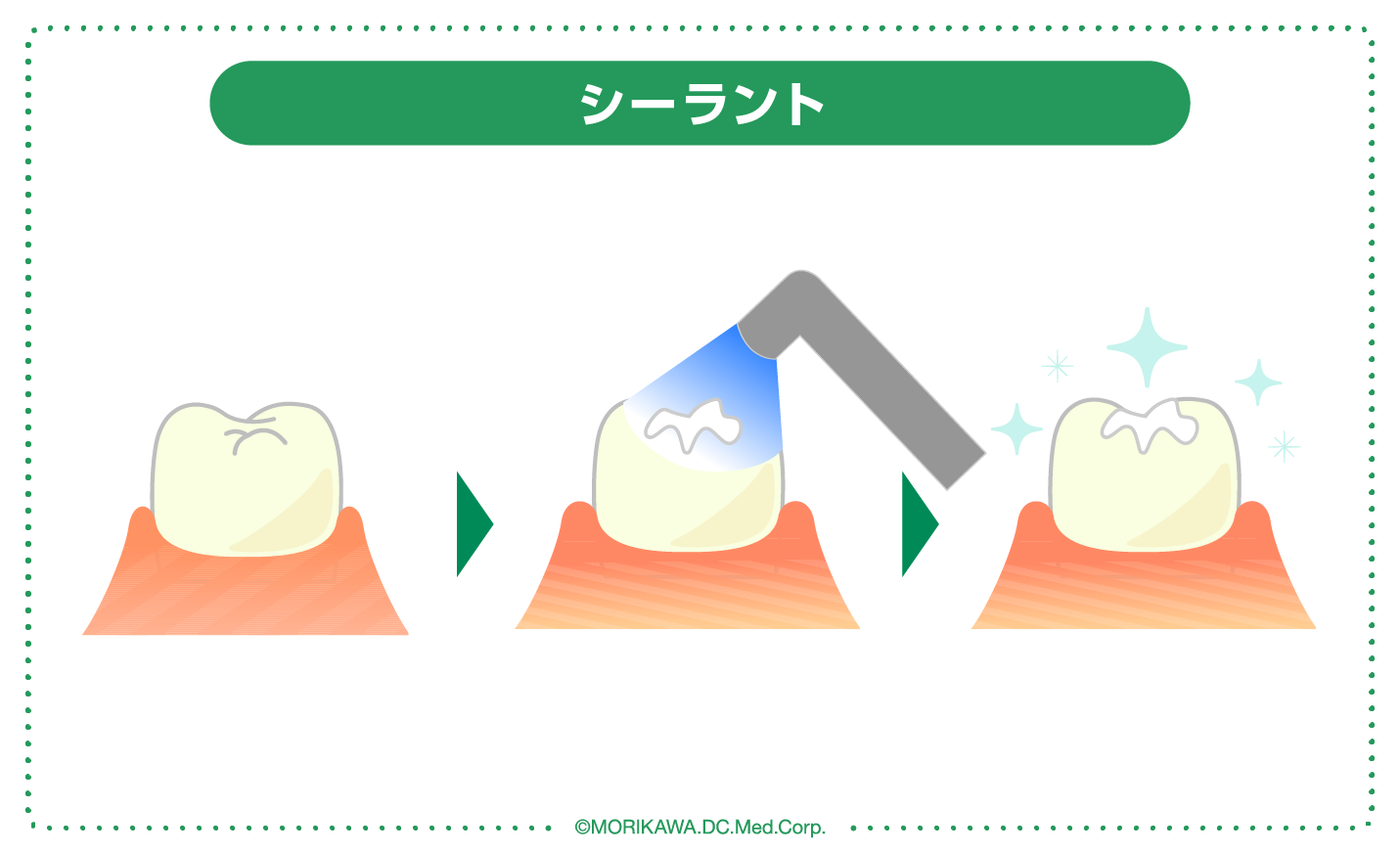

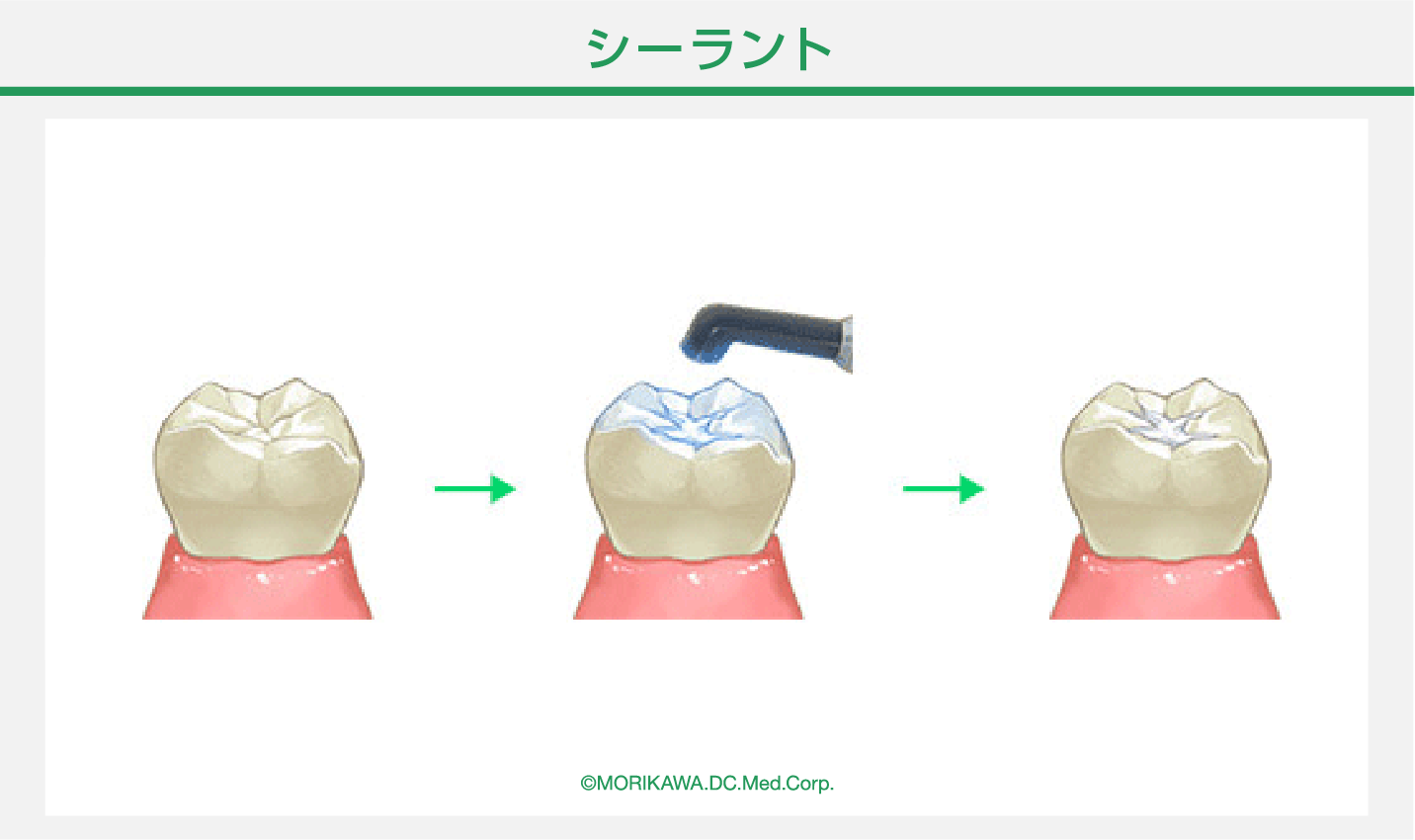

シーラント処置では、奥歯の咬合面にある溝やくぼみをシーラントで埋めて、虫歯菌の侵入を防ぎます。虫歯菌の侵入を防ぐことで虫歯を予防するのです。では、小児歯科でのシーラント処置はどのような流れで行われるのでしょうか。

今回は、小児歯科で行うシーラント処置のメリットや処置の流れ、注意点について解説します。こどもの虫歯予防としてシーラント処置を検討されている保護者の方は、ぜひ参考にしてください。

小児歯科で行うシーラント処置とは?

シーラント処置とは、こどもの虫歯を予防するための処置です。

特にこどもの成長期に生えてくる歯は成人の歯とは形状が異なり、咬合面、つまり歯が上下で噛み合う面に深い溝があります。この溝に食べかすや汚れが溜まると、虫歯の発生源になるのです。

この虫歯の発生源になりやすい歯の溝をシーラントで覆うことで、食べかすや汚れ、細菌の侵入を効果的に防ぎ、虫歯を予防します。

新しく生え揃った永久歯は、まだ完全に発育していません。虫歯になりやすく、また虫歯の進行速度も速いのです。そのため、こどものうちにしっかりと虫歯を予防することが重要といえます。

シーラントのメリット・デメリット

シーラントにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

以下に詳しく解説します。

シーラントのメリット

シーラントのメリットは、以下のとおりです。

虫歯予防に効果がある

前述のとおり、シーラントは虫歯予防に非常に効果的です。虫歯の発生源である歯の溝を埋めて食べかすや汚れ、細菌の侵入を防ぐことで、虫歯になるリスクを減らせるでしょう。

歯の再石灰化をサポートする

さらにシーラントには、フッ化物が含まれているものもあります。フッ素は歯の表面を再生し、虫歯から歯を守るために重要な歯の再石灰化をサポートするため、より虫歯予防に効果的といえるでしょう。

保険が適用される

シーラントの処置は、適切な条件下であれば保険が適用されます。

シーラントのデメリット

次に、シーラントのデメリットについて解説します。

シーラントのデメリットは、以下のとおりです。

外れやすい

シーラント処置は、歯の溝にシーラントを流し込み、硬化します。

しかし、一般的な詰め物よりも外れやすいです。一般的な詰め物は、歯の一部を削り取って形を調整し、詰め物と歯がしっかりと固定されます。

しかし、シーラントは歯の溝に流し込んで硬化させるだけのため、接着力が弱いのです。シーラントが外れた場合は、再処置が必要です。

定期検診を受ける必要がある

シーラント処置後は、数か月ごとに定期検診を受けることが推奨されています。

生えたばかりの永久歯は虫歯になりやすいです。万が一虫歯になった場合は急速に進行します。特にシーラントで覆われた歯は、虫歯になっても気づきにくいです。気づかないうちに虫歯が進行していたということもあります。

定期的に検診を受けることで、早期に虫歯を発見できるでしょう。さらに、シーラントの持続性も確認し、必要であれば再処置を行います。

小児歯科で行うシーラント処置の流れ

シーラント処置は、歯の溝にシーラントを流し込み硬化させるだけなので、痛みはありません。そのため、麻酔も不要です。比較的短時間で処置が終わるでしょう。では、どのような流れでシーラント処置を行うのでしょうか。

シーラント処置の流れは、以下のとおりです。

歯面を清掃する

はじめに歯の清掃を行います。

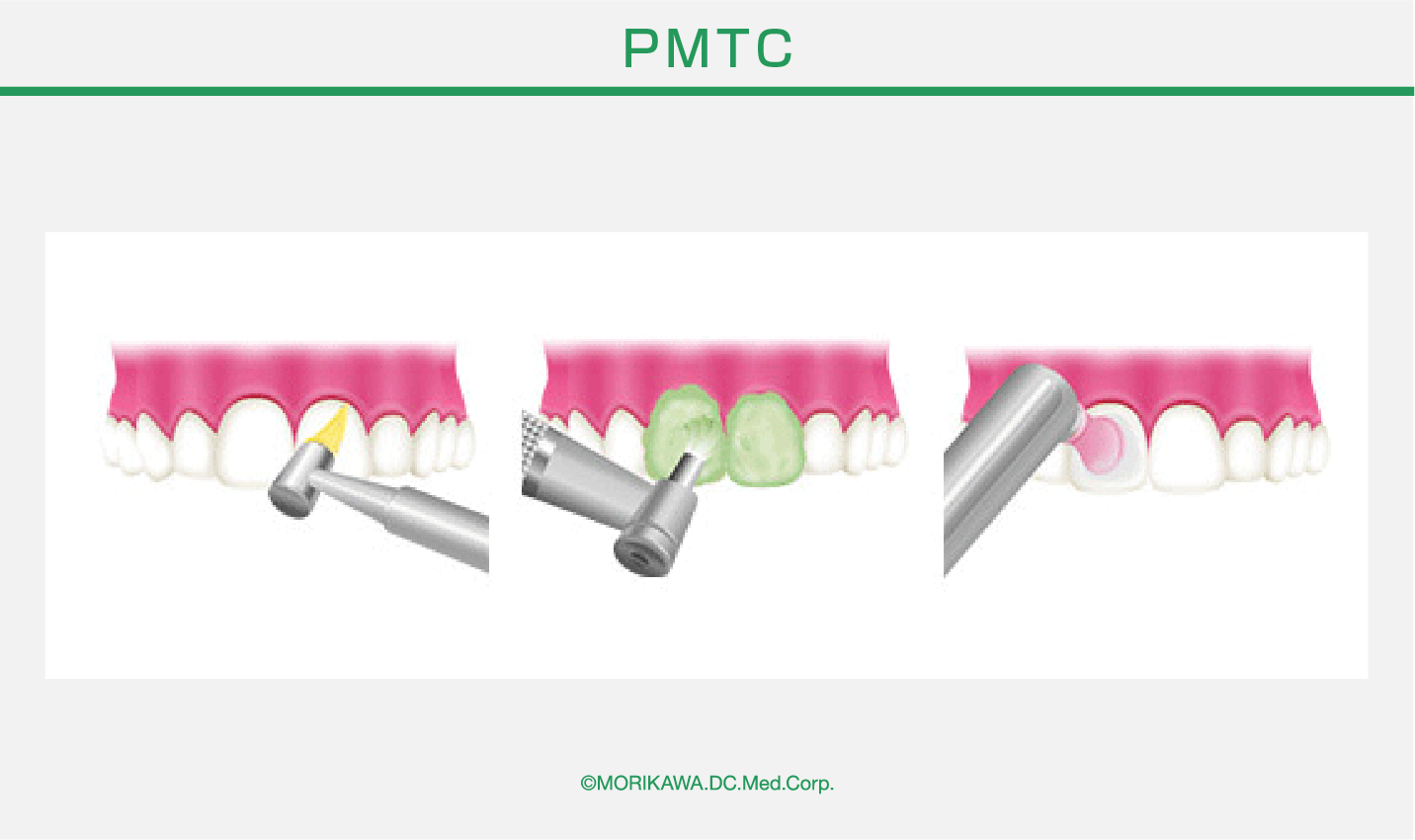

歯科医師や歯科衛生士が、歯の噛み合わせ部分の細かな溝を、専用の器具を用いて慎重にクリーニングし、歯のすき間に詰まった食べ物の残りかすや細菌などの不純物を除去します。シーラントの効果を発揮するためにも、クリーニングは非常に重要な工程です。

歯を乾燥させ、接着剤を塗布する

クリーニングが終わったら、歯を乾燥させます。十分に乾燥したら、歯科専用の接着剤を塗布します。

歯の溝にシーラントを流し込む

歯の溝にシーラントを流し込みます。

シーラントは液体なので、歯の形に沿って細かなすき間までしっかりと広がります。細かなすき間までしっかりと埋めることで、歯を均等にカバーし、外部から虫歯の原因となる細菌の侵入を防ぐのです。

シーラントを硬化する

シーラントを均一に流し終えたら、特別な光を用いて硬化します。この工程によって、シーラントは歯に強固に結合し、持続性が向上するのです。

シーラント処置後の注意点

シーラント処置は麻酔を使用しないため、処置後は基本的に食事などの制限はありません。

しかし、シーラント処置後に注意すべきことがいくつかあるのです。

以下にシーラント処置後の注意点について解説します。

虫歯を完全に予防できるわけではない

シーラントは虫歯予防に効果的ですが、それに頼り切って安心してはいけません。

シーラントは歯の咬合面にできる溝やくぼみの虫歯予防に効果を発揮しますが、歯と歯のすき間部分は虫歯のリスクが残ります。シーラント処置をしていない部分の口腔ケアを怠ると虫歯になるでしょう。

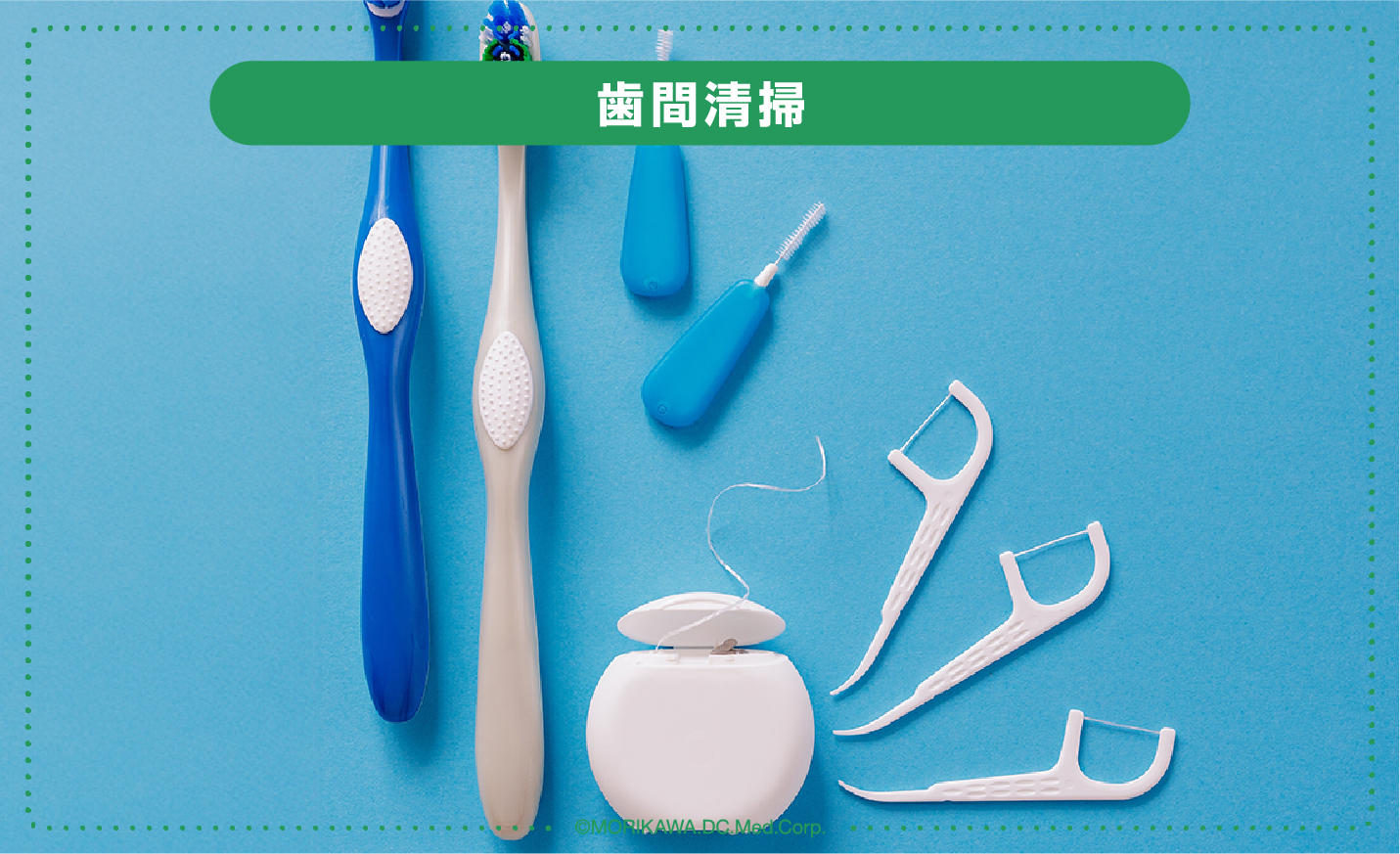

歯と歯のすき間のケアには、歯間ブラシやデンタルフロスを使用すると細かな部分の汚れも除去できます。

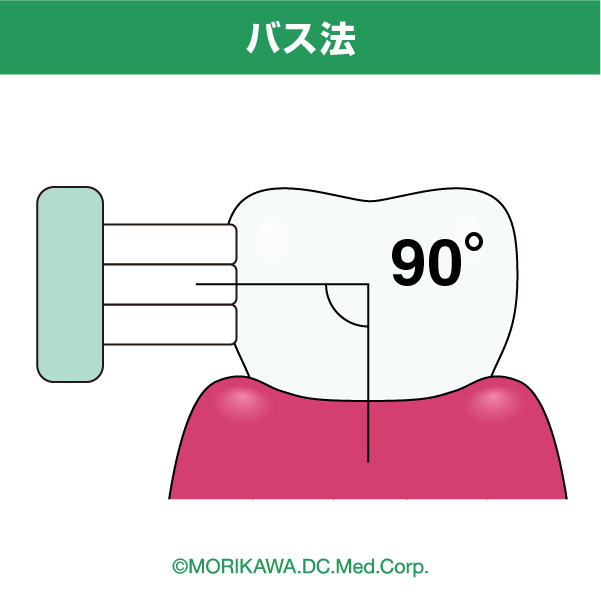

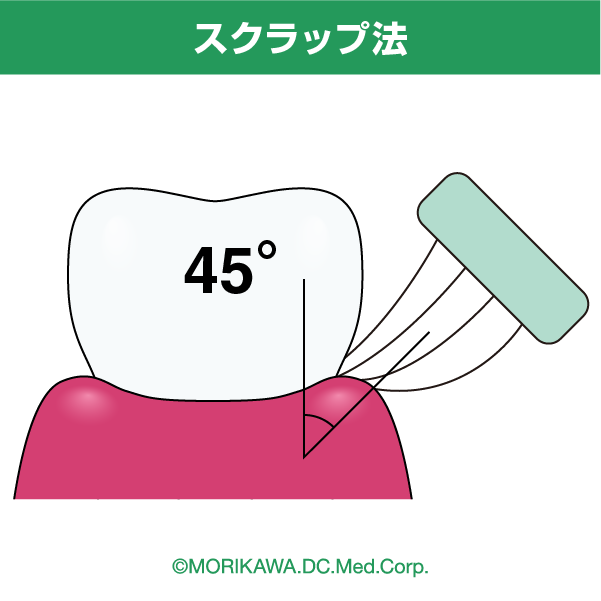

シーラントの保護効果を最大限に活かすためには、日々の歯磨きが大切です。歯磨きは、虫歯だけでなく、歯周病などの口腔トラブルの予防にもつながります。特に、食後や寝る前に歯磨きをすることは、口腔内の健康を維持するうえで非常に重要です。

シーラント処置を終えたあとも、しっかりと歯磨きをしましょう。

再度処置が必要になることがある

シーラントの効果はいつまでも持続するわけではありません。シーラントの効果持続期間は、一般的に2〜5年といわれていますが、毎日の食事や噛みしめなどによって、効果は次第に弱まります。

そのため、シーラントの状態によっては、再度処置が必要になることもあるのです。

シーラントは非常に効果的な虫歯予防法ですが、その効果は長期間持続するわけではありません。一度の処置だけで安心せず、定期検診を受けるようにしましょう。

まとめ

奥歯の溝は磨きにくいため食べかすや汚れが溜まりやすく、虫歯リスクが高い部分です。奥歯の咬合面にある溝やくぼみにシーラント処置を施すことで、虫歯の原因になる食べかすや汚れ、細菌の侵入を防ぎます。

特にこどもの歯はまだ未熟であるため、虫歯菌など細菌への抵抗力が弱いです。生えて間もない永久歯が虫歯になると、急速に進行し、結果的に歯を削って治療することもあるでしょう。

シーラントの効果は、一般的に2〜5年ほど持続するといわれています。また、シーラント処置は麻酔が不要で工程もシンプルです。痛みがなく、こどもへの負担も比較的少ないため、奥歯が生え始めたら、シーラント処置を検討してみてください。

シーラント処置を検討されている方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。