こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「歯ぎしりが悪化しないための、対策と予防法」について全力回答!

朝起きて顎が痛む、歯がしみると感じたことがあれば、それは無意識に歯ぎしりをしているサインかもしれません。

歯ぎしりはストレスが溜まると悪化し、歯や顎に深刻なダメージを与えることがあります。

しかし適切に対処すれば、予防や改善が可能です。

この記事では、歯ぎしりが引き起こす問題とその対策方法について詳しく説明します。

歯ぎしりを予防するための日常的なケアや、歯科医の専門的な治療法についても紹介するので、歯ぎしりが気になる方には必見の内容です。

自分自身の歯と顎の健康を守るために、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読めば分かること

- 歯ぎしりの原因やそれが引き起こす問題について理解できる

- 歯ぎしりを軽減するための日常的なケアと予防方法

- ストレスと歯ぎしりの関係、およびそれに対する具体的な対策

- 歯ぎしりが改善しない場合、専門医に相談することの重要性

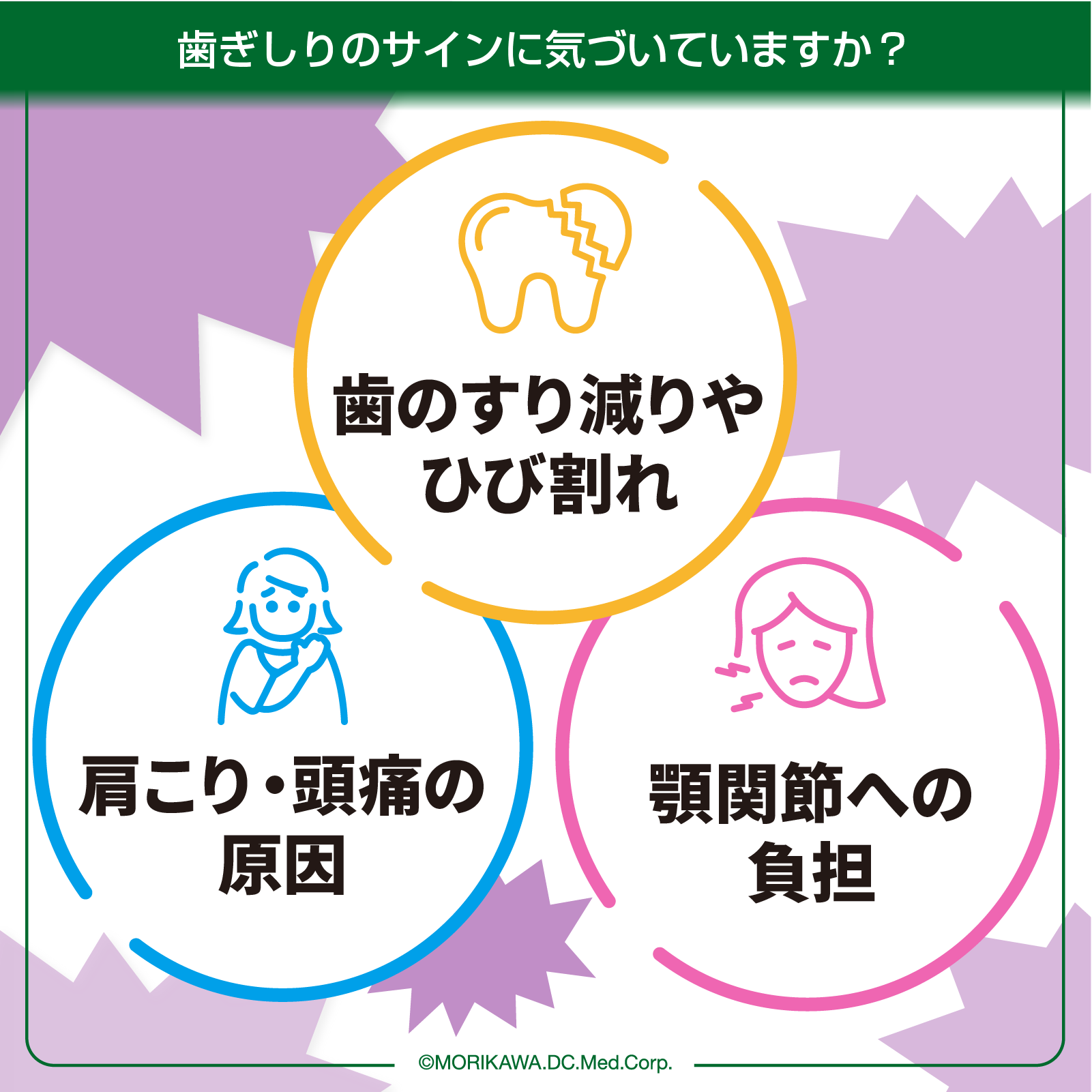

歯ぎしりのサインに気づいていますか?

「朝起きたときに顎が痛い」

「顎が疲れている」

「口を開けるときに痛みが走る」

これらの不調が毎朝続くと、実は歯ぎしりのサインかもしれません。

顎の疲れと歯ぎしりには深い関係があり、放置すると症状が悪化する可能性もあります。

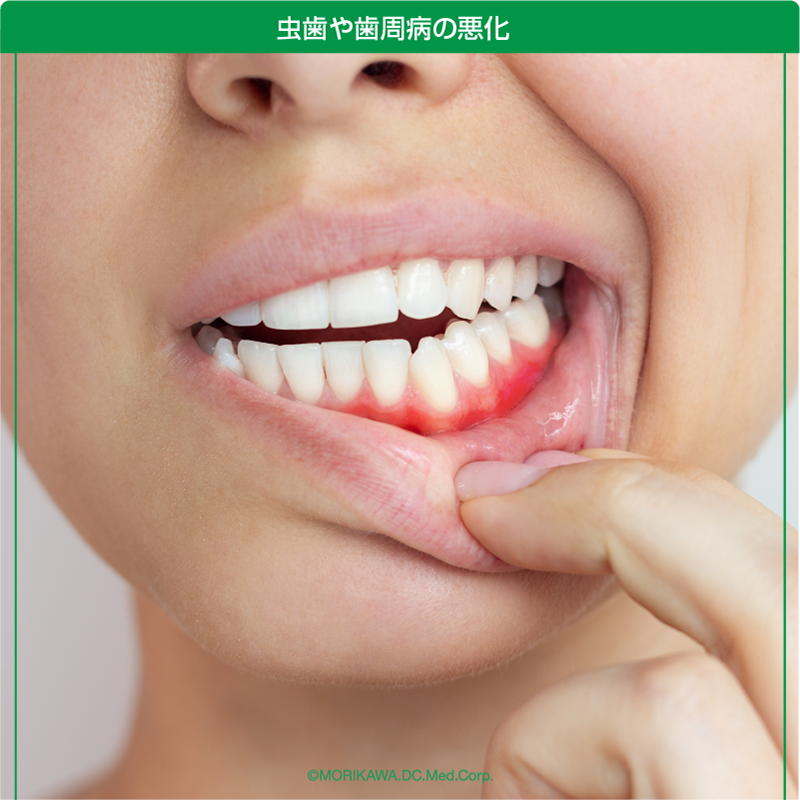

歯ぎしりが引き起こす影響とは?

歯ぎしりは、眠っている間に無意識に歯を強くこすり合わせたり、食いしばったりする現象です。

長期間続くと、次のような問題を引き起こすことがあります。

歯のすり減りやひび割れ

強い力で歯をこすり合わせることで、歯の表面が削れたり、最悪の場合、歯が欠けてしまうこともあります。

顎関節への負担

歯ぎしりによって顎の筋肉が過剰に緊張し、顎関節症を引き起こす原因になります。口を開けづらくなったり、カクカクと音がすることも。

肩こり・頭痛の原因に

顎の筋肉が緊張すると、首や肩の筋肉までこわばり、慢性的な肩こりや頭痛を引き起こすことがあります。

歯ぎしりが招く健康リスク!セルフチェックで早めの対策を

「朝起きると顎が疲れている」「歯がしみる」「肩こりや頭痛が続く」これらの症状、もしかすると 歯ぎしり が原因かもしれません。

歯ぎしりは無意識のうちに行われるため、自覚していない人が多いのが特徴です。

しかし、放置すると 歯のすり減り、顎関節への負担、噛み合わせの悪化 など、さまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、 歯ぎしりのセルフチェック、放置することで生じるリスク、そして今すぐできる対策 について詳しく解説します。

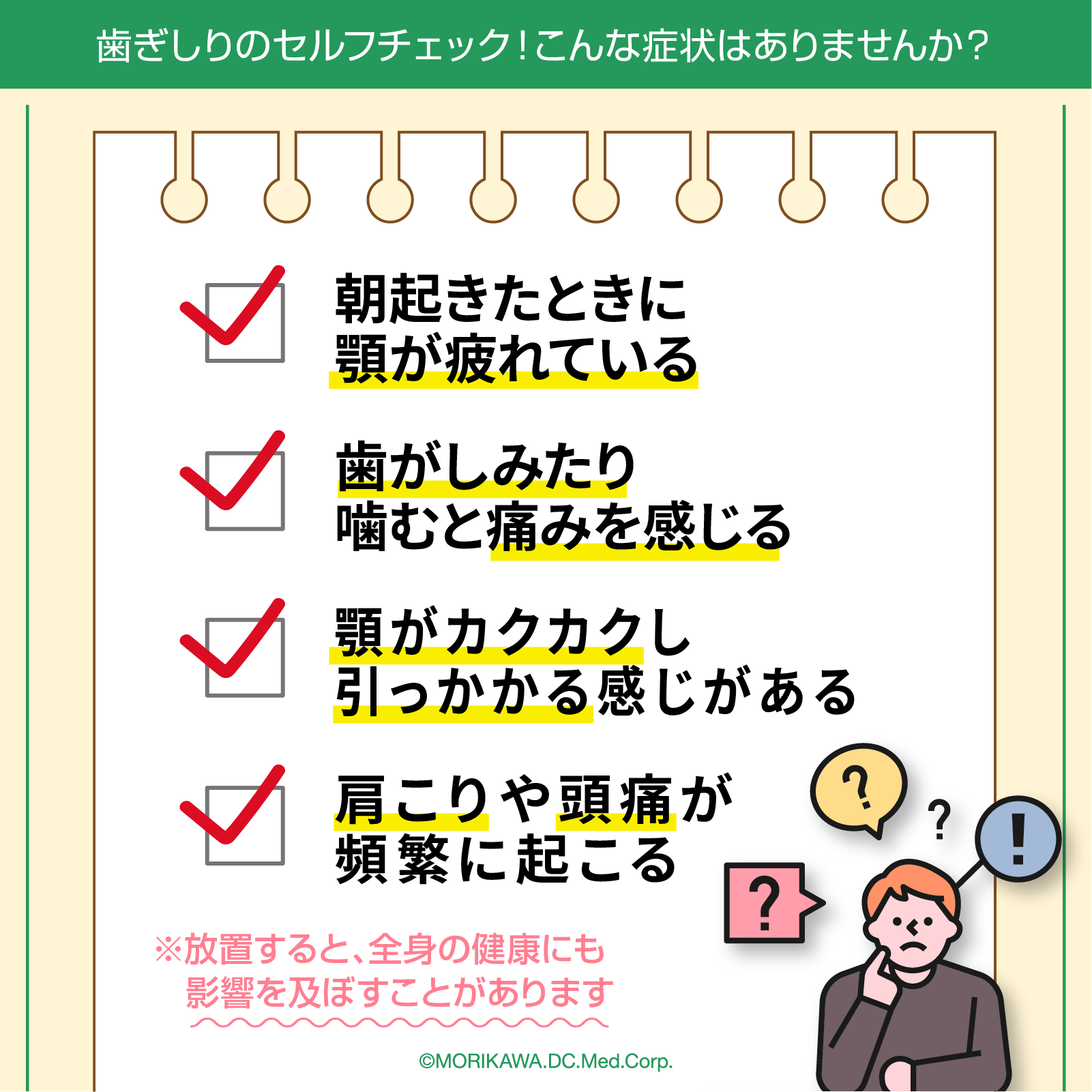

歯ぎしりのセルフチェック!こんな症状はありませんか?

歯ぎしりは、 寝ている間に無意識に行われることが多く、自覚しにくい のが特徴です。

以下のチェックリストに当てはまるものがあるか確認してみましょう。

- 朝起きたときに顎が疲れている

- 歯がしみる、または噛むと痛みを感じる

- 口を開けると 顎がカクカクする、引っかかる感じがある

- 肩こりや頭痛が頻繁に起こる

- 家族やパートナーに「寝ている間にギリギリ音を立てていた」と言われたことがある

これらの症状が当てはまる場合、知らず知らずのうちに歯ぎしりをしている可能性があります。

放置すると歯のすり減りや顎関節への負担が大きくなり、将来的に深刻なトラブルにつながることも。

いくつか当てはまる場合、歯ぎしりをしている可能性が高い です。

放置すると 歯や顎だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼす ことがあるため、早めの対策が大切です。

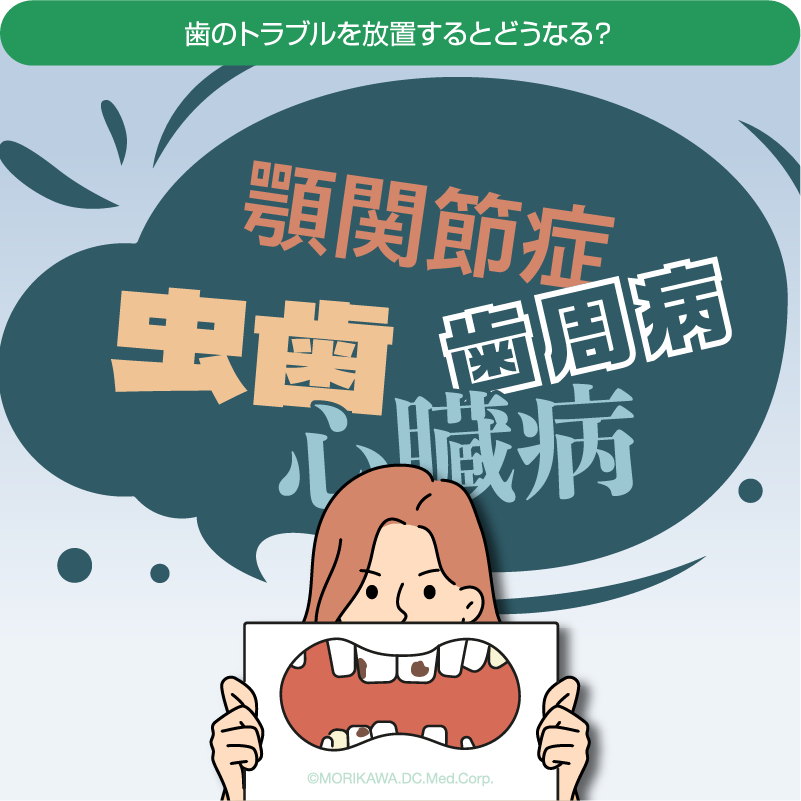

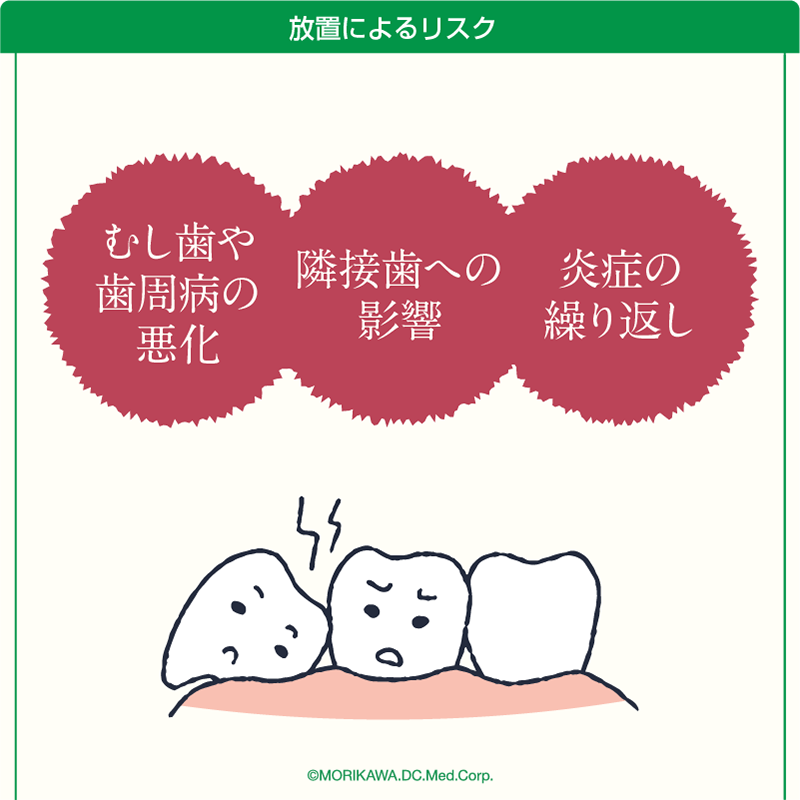

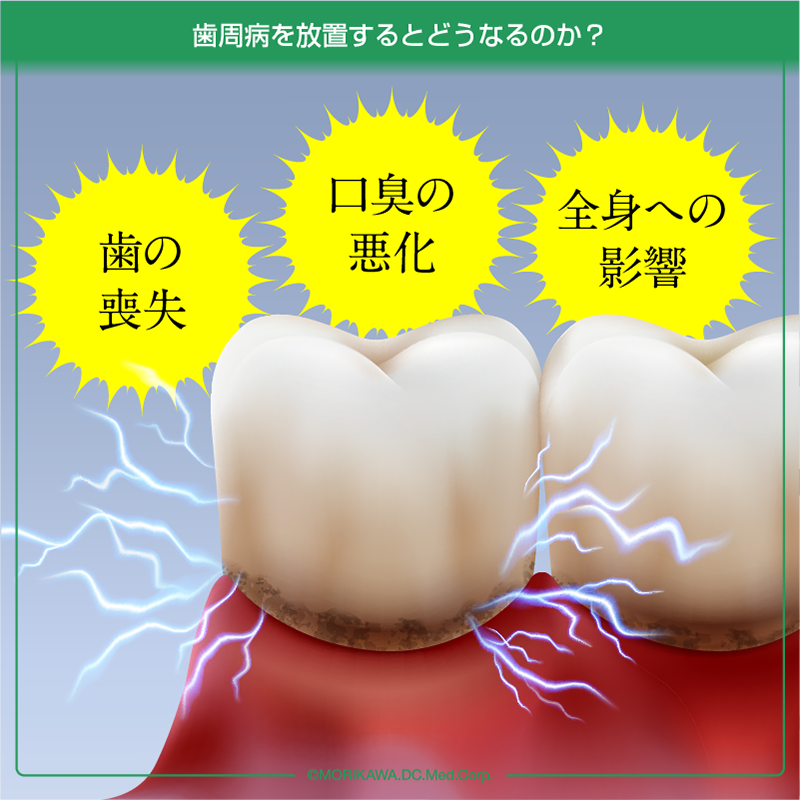

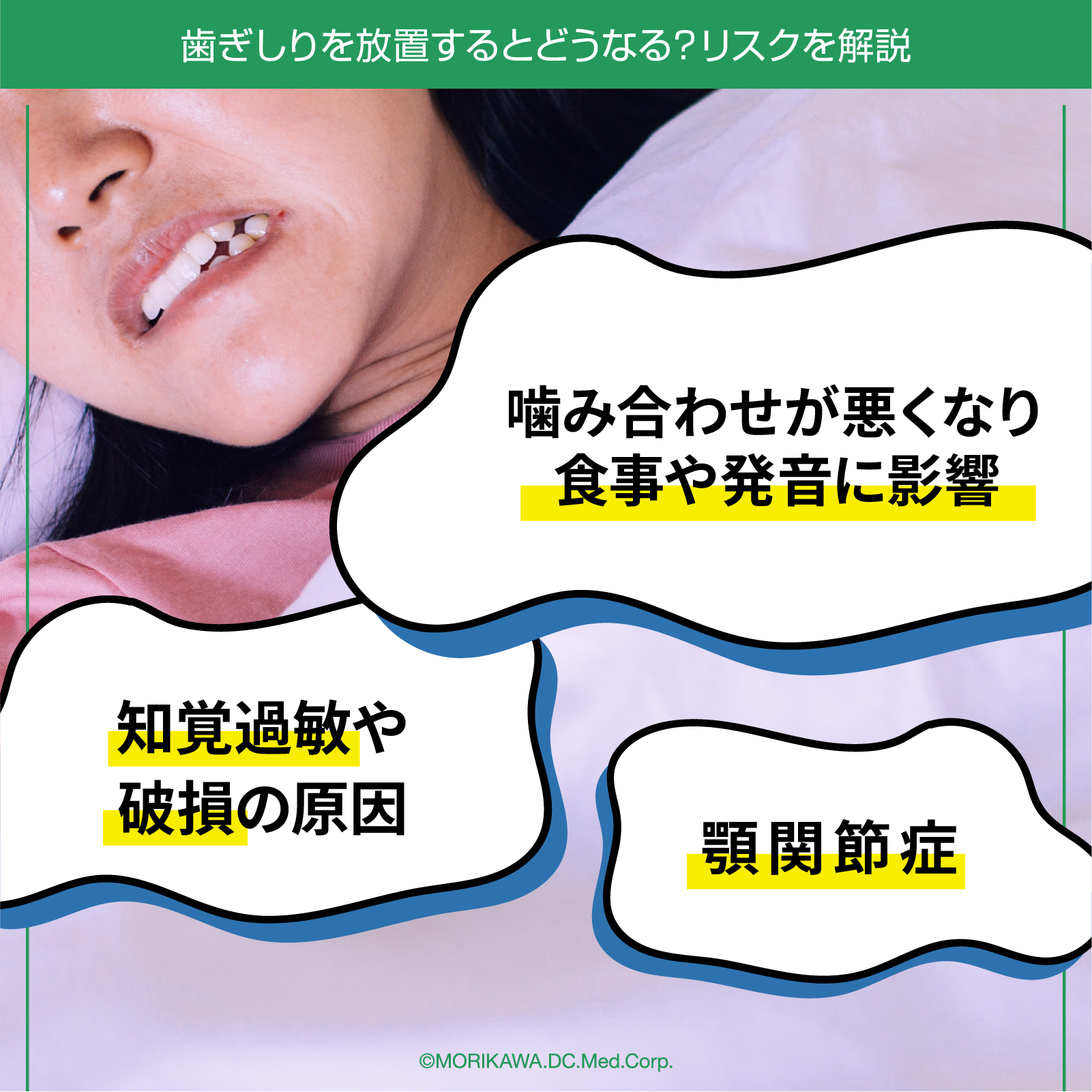

歯ぎしりを放置するとどうなる?リスクを解説

歯ぎしりを放置してしまうと歯や顎、さらには全身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

この記事では歯ぎしりの兆候や放置することで生じるリスク、そして今すぐできる対策について詳しく解説します。

歯がすり減り、知覚過敏や破損の原因に

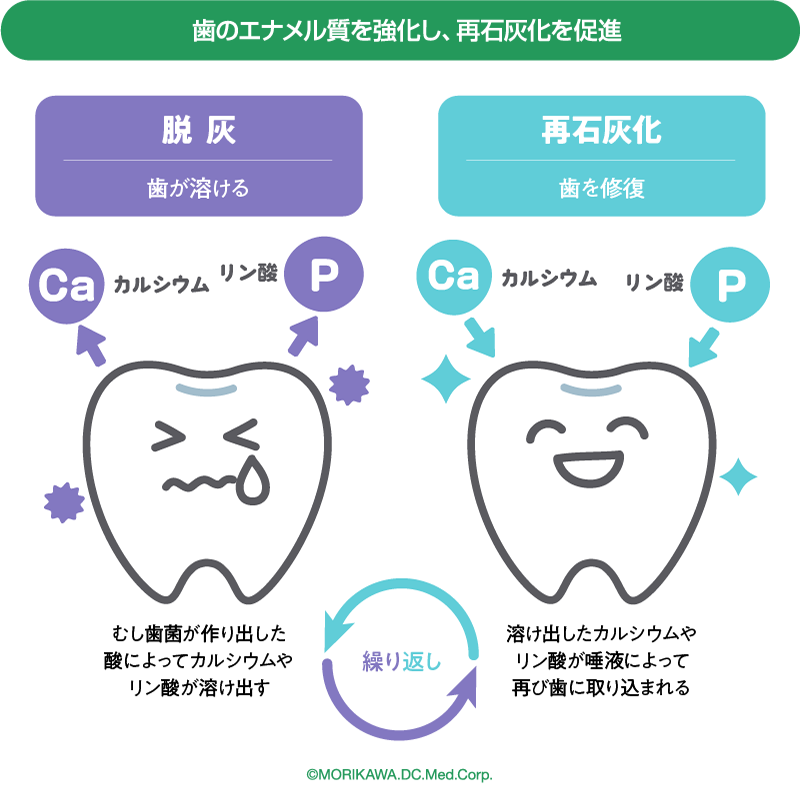

歯ぎしりを繰り返すことで歯の表面にあるエナメル質が摩耗し、歯がどんどんすり減っていきます。

エナメル質が失われると歯が内部の象牙質に直接触れるようになり、痛みや知覚過敏を引き起こすことがあります。

最悪の場合歯が割れたり欠けたりして、治療が必要になります。

すり減った歯は形が変わり咬み合わせに影響を与えるため、さらに問題が悪化する可能性があります。

顎関節症のリスクが高まる

歯ぎしりによって顎の筋肉や関節に過度の負担がかかり、顎関節症を引き起こすことがあります。

顎関節症は顎を動かすときに痛みを感じたり、顎を開けたり閉じたりする際にカクカク音がしたりする症状が出ることがあります。

さらに顎に痛みが続くと食事をする際にも支障をきたし、最終的に口を開けることが難しくなることもあります。

このような症状が続くと、生活の質が大きく低下します。

噛み合わせが悪くなり、食事や発音に影響

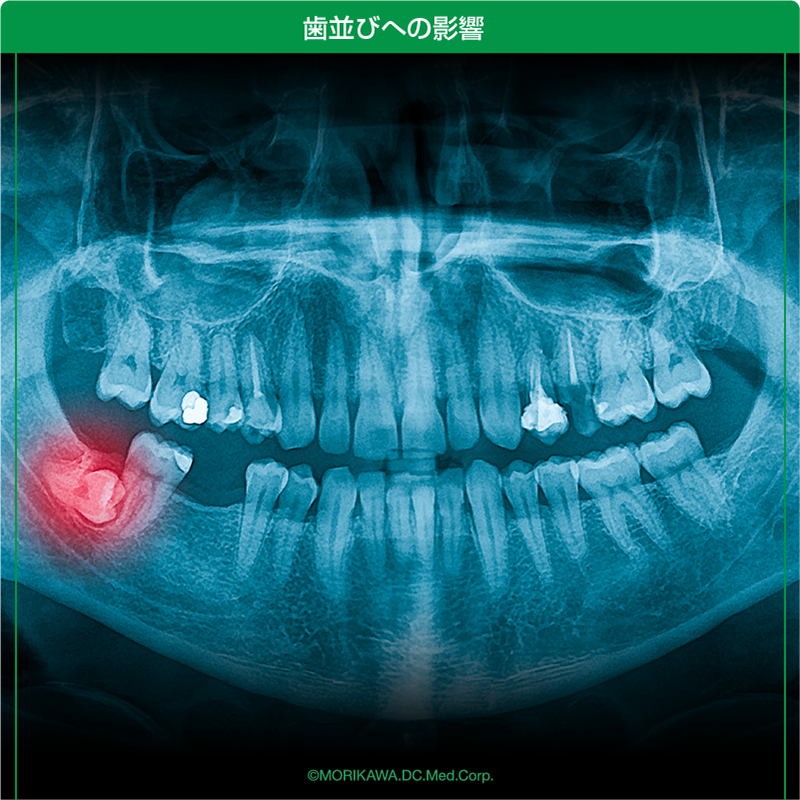

長期間にわたる歯ぎしりは、歯の位置や噛み合わせにも影響を与えることがあります。

歯ぎしりが強い力で繰り返されることで、歯が徐々にずれていき、噛み合わせが悪くなります。

これにより歯がうまくかみ合わず、食べ物をうまく噛めなくなったり、口元の見た目が気になることもあります。

噛み合わせの不調は顎にさらなる負担をかけ、最終的には矯正治療が必要になる場合もあります。

歯ぎしりは無意識に行われるクセのため自覚しにくいですが、放置すると 歯のすり減り、顎関節症、噛み合わせの悪化など、さまざまな問題を引き起こします。

特に朝の顎の疲れや歯の痛み、肩こり・頭痛などの症状がある場合は、歯ぎしりを疑う必要があります。

セルフチェックを行い、当てはまる項目が多い場合は放置せず、早めに歯科医に相談することが大切です。

ストレスと歯ぎしりの関係とは?

歯ぎしりの主な原因の一つが「ストレス」です。

現代人は仕事や人間関係、育児や家事など、日常的に多くのストレスにさらされています。このような心身の緊張が無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりとして現れることがよくあります。

ストレスが歯ぎしりを引き起こす理由

1. 自律神経の乱れ

ストレスを感じると、自律神経が乱れて「交感神経」が優位な状態になりやすくなります。

交感神経が活発になると、体が常に戦闘モード(緊張状態)になり、顎の筋肉もこわばりやすくなります。

その結果、寝ている間にも歯を強く噛みしめたり、ギリギリとこすり合わせる行動につながってしまうのです。

2. 筋肉の緊張

精神的な緊張は、身体の筋肉にも影響を与えます。

特に顔まわりや首・肩の筋肉はストレスの影響を受けやすく、歯ぎしりの直接的な引き金になります。

夜間だけでなく、日中も無意識に「ぐっ」と歯を噛みしめている人も多く、それが顎への慢性的な負担となります。

3. 睡眠の質の低下

ストレスがたまると、眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなったりすることがあります。

この浅い睡眠中に、脳や身体が完全にリラックスできず、歯ぎしりが起こりやすくなるといわれています。

また、深い眠りに入りづらいために、身体の疲労も回復せず、次の日にも疲れが残りやすくなります。

特に多いのは「寝ている間の歯ぎしり(睡眠時ブラキシズム)」

自分では気づかないうちに歯ぎしりをしてしまう「睡眠時ブラキシズム」は、ストレスの影響が最も現れやすいタイプです。

「最近忙しくてストレスがたまっているな」と思っている時期に、朝起きたときに顎が痛かったり、肩こりや頭痛がひどくなることはありませんか?

これは、眠っている間に無意識のうちに強い力で歯を食いしばってしまっているサインかもしれません。

睡眠時ブラキシズムとは?

「睡眠時ブラキシズム(Sleep Bruxism)」とは、眠っている間に起こる歯ぎしりや食いしばりのことを指します。

自覚がないまま歯を強く噛みしめているため、朝起きたときに「顎がだるい」「歯がしみる」「肩こりや頭痛がある」といった症状で気づくことが多いのが特徴です。

この睡眠時ブラキシズムは、無意識のストレス発散行動の一種とも考えられており、以下のようなメカニズムで起こるとされています。

脳の覚醒反応

睡眠中、脳が一瞬だけ覚醒状態になることがあり、その際に顎の筋肉が活動して歯ぎしりが発生することがあります。

特にレム睡眠中やストレスが多い日ほど、この現象は増える傾向にあります。

噛みしめによる安心感

無意識のうちに歯を噛みしめる行為が、心理的な安定や緊張の緩和をもたらすという説もあります。

これは、動物が敵に備えるときに歯を食いしばる本能的な反応とも言われています。

音や呼吸など外的要因

睡眠中に物音がしたり呼吸が乱れたりすると、ストレス反応が生じて歯ぎしりにつながることも。

いびきや無呼吸症候群と併発するケースも少なくありません。

睡眠時ブラキシズムは日中のストレスだけでなく、睡眠環境や生活リズムとも深く関係しているため、単なる「クセ」として片付けず、トータルでの改善が求められます。

ストレスと歯ぎしりの深い関係を理解し、根本からのケアを

ストレスと歯ぎしりは、密接に関係しており、心の不調が体に現れる「サイン」の一つです。

特に睡眠時の歯ぎしりは自覚しにくいため、気づかないうちに歯や顎、全身にダメージを蓄積してしまうリスクがあります。

「ストレスによって歯ぎしりが悪化する」という事実を知っておくことで、自分自身の体調や心の状態に目を向けやすくなります。

そして単に歯の問題としてだけでなく、「生活習慣の見直しやストレスケアの一環」として歯ぎしり対策に取り組むことが大切です。

すでに症状が出ている方はセルフケアだけでなく歯科医による早期のチェックと適切な処置を受けることで、症状の進行を防ぎ、快適な生活を取り戻すことができます。

歯ぎしりをやめたい!日常でできる予防とケア

歯ぎしりは、多くの人が悩んでいる問題ですが、改善策としてはマウスピースに頼るだけではなく、生活習慣や心身のケアも重要です。

歯ぎしりを軽減するためには、さまざまなアプローチを組み合わせることが効果的です。

歯ぎしりを軽減するための方法

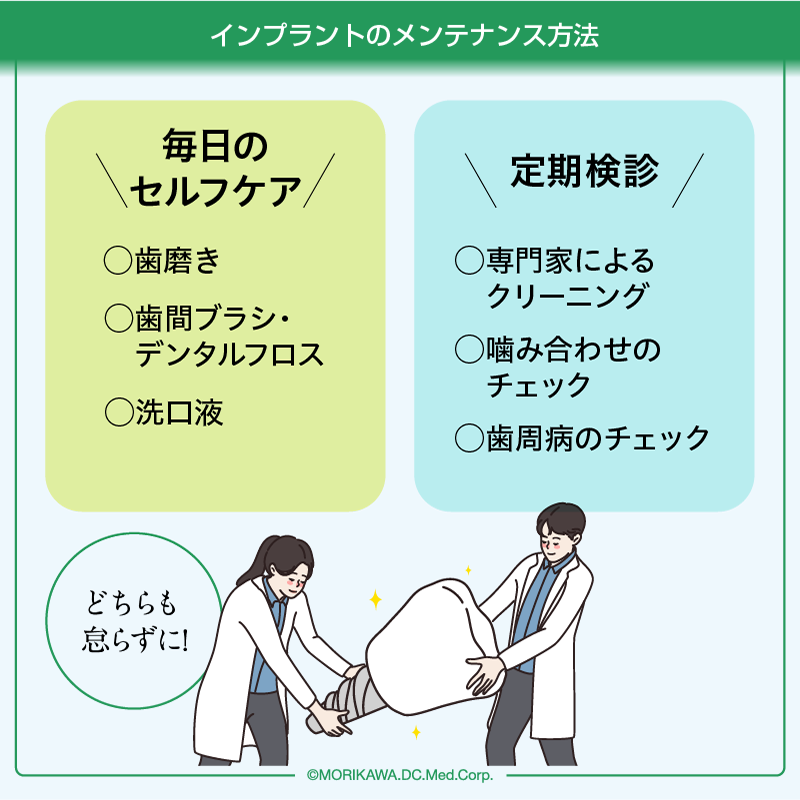

歯科医で相談し、マウスピースを作る

歯ぎしりの最も一般的な治療法は、オーダーメイドのマウスピース(ナイトガード)を使用することです。

歯科医師が患者一人ひとりの歯型を取って作成したマウスピースは、歯にかかる圧力を均等に分散させ、歯や顎に与える負担を軽減します。

特に寝ている間に無意識に歯を食いしばってしまう場合、このマウスピースが有効です。

マウスピースは歯のすり減りを防ぎ、顎の筋肉をリラックスさせる役割もあります。

リラクゼーション法の活用

歯ぎしりの原因のひとつに、ストレスや緊張があります。

日々の生活の中で、リラックスできる時間を持つことが非常に重要です。

深呼吸や瞑想などのリラクゼーション法を取り入れることで、心身の緊張を和らげ、歯ぎしりを予防する助けになります。

ストレッチと呼吸法

寝る前に、軽いストレッチや深い呼吸を取り入れることが、顎の筋肉をリラックスさせ、無意識のうちに歯をかみしめるのを防ぎます。

呼吸法はリラックス効果を高め、眠りの質も向上させます。

定期的な運動

体を動かすことは、ストレスの軽減に非常に効果的です。

ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなど、無理なく続けられる運動を習慣化することで、全身の筋肉をほぐし、顎周りの筋肉の過緊張を防ぐことができます。

運動によって血行が良くなり、睡眠の質も改善されます。

食事や生活習慣の見直し

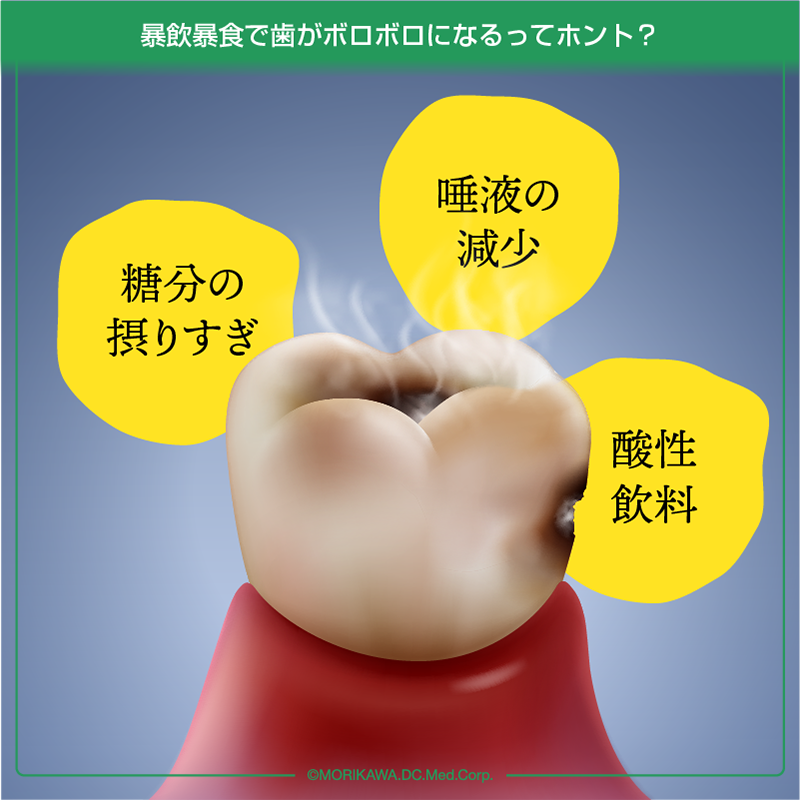

歯ぎしりを予防するためには、食生活にも気をつけましょう。

特に硬い食べ物やガムなどを頻繁に食べることは顎に負担をかけ、歯ぎしりを悪化させる原因になります。顎に優しい食べ物を選び、食事の時間もリラックスして楽しむよう心がけましょう。

規則正しい生活を送ることで体のバランスを整え、ストレスを軽減することができます。

快適な睡眠環境の整備

睡眠の質を向上させることも、歯ぎしりを予防するために重要です。

寝室を快適に保つために、照明や音、温度を調整し、リラックスできる環境を整えましょう。

寝具の見直しや枕の高さ調整も、睡眠の質に大きな影響を与えることがあります。

歯ぎしりの改善には、単一の方法に頼るのではなく、 生活全体を見直すことが重要 です。

まず歯科医でマウスピースを作成し、物理的な負担を軽減するとともに、心身のリラクゼーションを取り入れることでストレスの軽減を図ります。

また定期的な運動や食事の見直しで顎の筋肉の緊張を防ぎ、睡眠環境を整えることでより深いリラックスが得られます。

これらの方法を組み合わせることで、歯ぎしりの予防と軽減に繋がり、健康的な生活がサポートされます。

日常的にできる対策を実践し、さまざまなアプローチを組み合わせることが効果的です。

まとめ:歯ぎしりが気になるなら専門医に相談しよう!

歯ぎしりは一見些細な問題のように思えるかもしれませんが、放置しておくと歯や顎に深刻な影響を及ぼすことがあります。

例えば歯のすり減りや顎関節症など、進行すれば日常生活に支障をきたすことも。

もし歯ぎしりを自覚しているのであれば、早期に専門の歯科医師に相談することが非常に大切です。

適切な治療を受けることで、症状を軽減し、将来的な健康リスクを防ぐことができます。

早期対応がカギ

歯ぎしりが続いている場合、早期に歯科医師に相談することで、より深刻な問題を防ぐことができます。

歯科医師は、専門的な知識と技術を持って、個々の症状に最適な治療を提案してくれるので、まずは専門的な診断を受けることが大切です。

歯ぎしりによるダメージを最小限に抑えるために、適切な治療を早めに始めましょう。

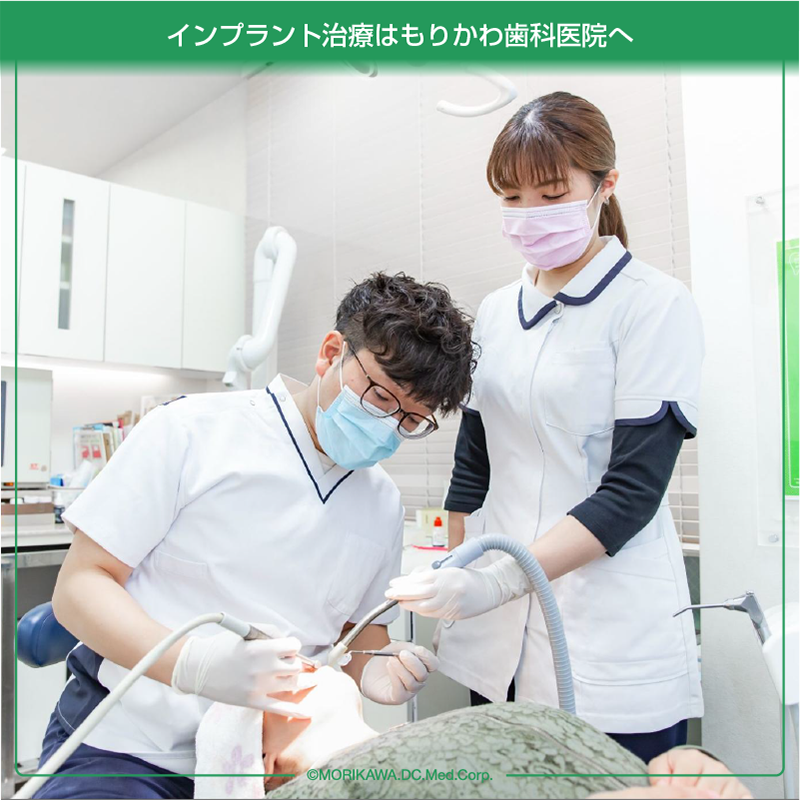

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

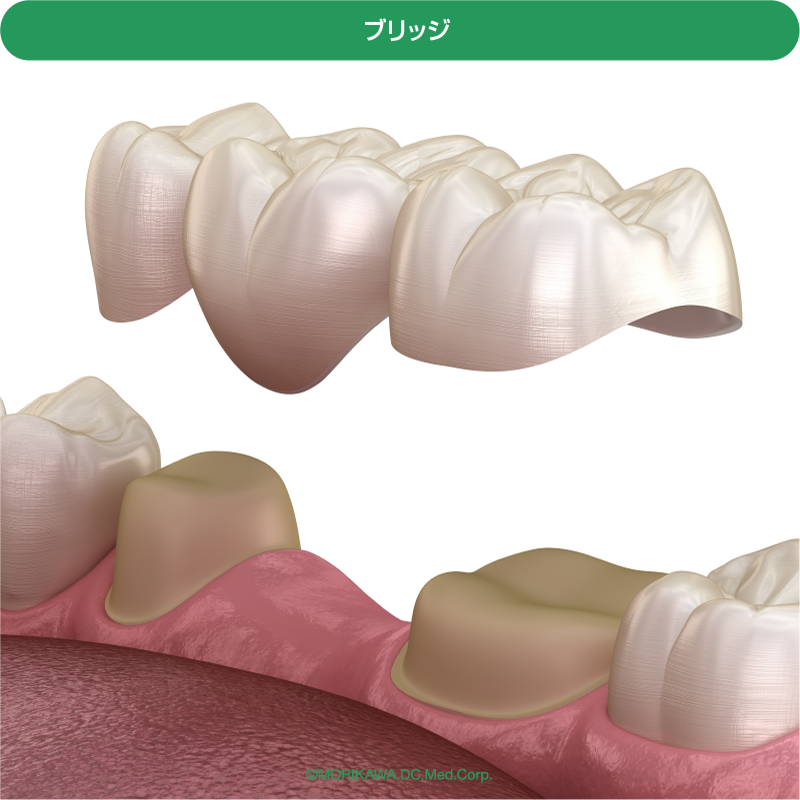

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。