こんにちは!大阪府八尾市で60年地域に根ざす歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯はもちろん歯に関係する体のお悩みに対して、歯科医や診療所のスタッフからすれば当たり前の知識でも意外に患者さんはこんなことを疑問に感じておられるのか…とハッとさせられることがよくあります。

診療中に全てお答えできれば良いのですが、お一人お一人に詳しく説明する時間も中々取れないのが現状です。

そんな普段の診療中によく聞かれる質問に当院のブログで片っ端からお答えしていく「歯に関する質問に全力回答!」ブログを開始しました!

患者さまがこのブログを読んでいただくことで、歯医者に対して普段からモヤモヤと疑問に感じていることを少しでも解決していただく手助けとなれば幸いです。

歯のクリーニングについてのご質問に全力回答!

今回は歯のクリーニング頻度や、そもそも何でクリーニングしないといけないのか、クリーニングしないとどうなるのか?など様々な質問にお答えしていきます。

歯のクリーニングとは

歯のクリーニングとは、歯科医師や歯科衛生士によって行われる歯の健康維持および歯周病予防のための一連のプロセスです。

一般的な歯のクリーニング内容に加え、森川歯科で力を入れているクリーニング内容を併せてご紹介いたします。

一般的な歯のクリーニング内容

一般的な歯のクリーニングプロセスには以下のような内容が含まれます。

スケーリング(歯石除去)

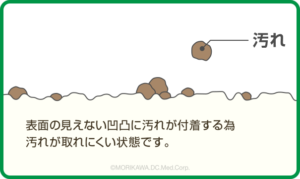

まず、歯科医師や歯科衛生士は特殊な器具を使用して、歯の表面から歯垢(プラーク)や歯石(タータル)を除去します。歯垢は食べかすや細菌の蓄積から形成され、歯石は硬化した歯垢です。これらを取り除くことで、歯ぐきの炎症や歯周病のリスクを減少させます。

研磨(ポリッシング)

歯の表面についたステイン(着色汚れ)を取り除くために、歯科医師や歯科衛生士は研磨剤を使用して歯を磨きます。これにより歯の表面が滑らかになり、再び歯垢やステインが付きにくくなります。

フロスイング(歯間クリーニング)

歯間や歯と歯肉の境界など、歯ブラシでは届きにくい部分を歯間フロスや特殊なクリーニング器具を使用して清掃します。これにより歯垢や食物の残りを取り除き、歯周病の予防に役立ちます。

検査とアドバイス

クリーニングの最後に、歯科医師や歯科衛生士は歯と歯ぐきの健康状態を評価し、必要に応じて治療やケアのアドバイスを提供します。歯周病や他の歯の健康問題が見つかった場合、適切な治療計画を立てることもあります。

もりかわ歯科で特におすすめしているクリーニング内容

一般的な歯のクリーニングはもちろん、もりかわ歯科ならではのサービスのご説明をいたします。

SRP

「SRP」は、歯周ポケットクリーニングの一部として歯科医師や歯科衛生士によって実施される一般的な歯周病治療の略語です。SRPは “Scaling and Root Planing” の頭文字を取ったもので、歯周ポケット内の歯石や歯垢を除去し、歯の表面を平らに整えるプロセスを指します。

SRPの主な要点です

スケーリング(Scaling)

スケーリングは、歯周ポケット内の歯石(タータル)と歯垢(プラーク)を特殊な歯科用の器具を使用して除去するプロセスです。歯石や歯垢は細菌の増殖を促進し、歯ぐき炎症や歯周病の原因となるため、これらを定期的に取り除くことは非常に重要です。

ルートプレーニング(Root Planing)

ルートプレーニングは、歯周ポケット内の歯の根面を平らに整えるプロセスです。歯周病が進行すると、歯周ポケットが深くなり、細菌や歯石が根面に蓄積することがあります。ルートプレーニングにより、歯周ポケットが浅くなり、細菌の蓄積を減少させ、歯ぐきの健康を回復しやすくなります。

SRPは通常、歯周病の進行を抑え、歯ぐきの健康を改善するために行われます。この治療は一般的に歯周病の初期段階から進行段階までの患者に対して適用され、定期的な歯科検診やクリーニングと組み合わせて行われることがあります。また、SRP後に適切な歯周病管理プランや口腔ケア指導が提供され、患者が歯周病の進行を防ぐために適切なケアを続けられるようにサポートされます。

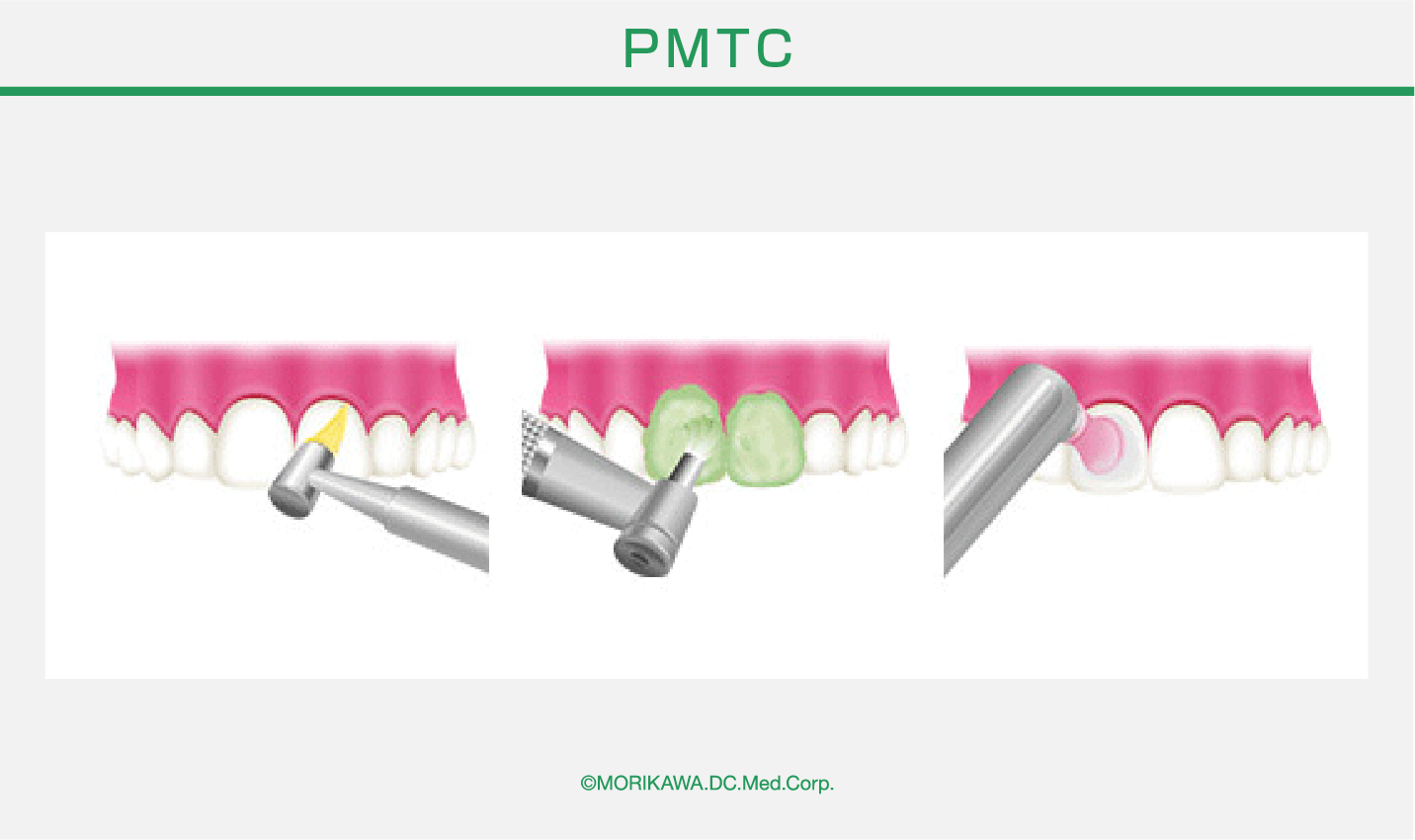

PMTC

“PMTC” は、予防歯科の文脈でよく使用される用語の一つで、一般的には「プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング」の略語です。これは歯科医療において行われる歯のクリーニングプロセスの一つで、歯科医師や歯科衛生士によって行われます。

PMTCの主な特徴やプロセスは以下の通りです

プロフェッショナル(専門家による)

PMTCは、歯科医師や歯科衛生士といった専門家によって行われます。専門的な知識と技術を持つ人が患者の歯の健康を評価し、クリーニングを実施します。

メカニカル(機械的な)

PMTCでは、特別な歯科用器具を使用して歯の表面から歯垢(プラーク)や歯石(タータル)を除去します。これらの堆積物を取り除くことで、歯の清潔さを回復し、歯周病や虫歯の予防に寄与します。

トゥース(歯)

PMTCは、歯に焦点を当てたクリーニングプロセスです。歯の表面、歯間、歯ぐき周りなど、歯に関連する領域をクリーニングし、健康な歯の状態を維持するのに役立ちます。

クリーニング(清掃)

PMTCの主な目的は歯のクリーニングです。これにより歯垢や歯石が除去され、歯の表面が滑らかになり、新たな歯垢やステインの付着を防ぎます。

PMTCは通常、歯の健康を維持するために定期的に行われます。歯科医師や歯科衛生士は、患者の歯の状態を評価し、必要に応じてPMTCの頻度やスケジュールを決定します。このプロセスは歯科診療の一部であり、予防的な歯科ケアの重要な要素の一つです。

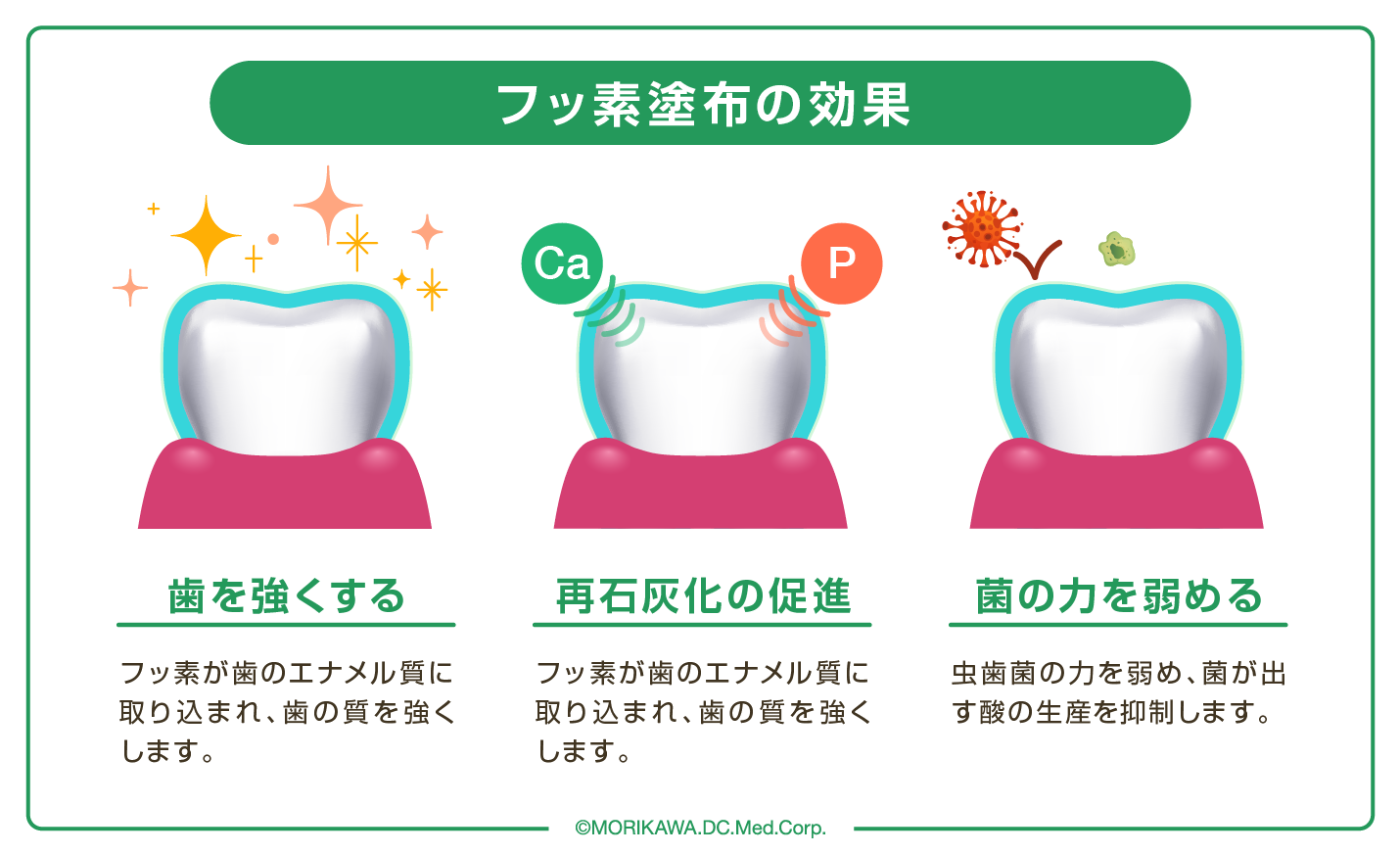

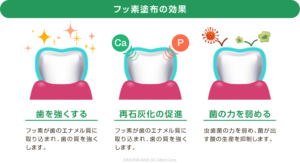

フッ素塗布

予防歯科における「フッ素塗布」とは、歯科医師や歯科衛生士によって行われる歯の健康を維持し、虫歯の予防を強化するためのプロセスです。この施術では、フッ素と呼ばれる天然の鉱物質であるフッ素化合物を歯の表面に塗布することが行われます。

フッ素塗布の主な目的は以下の通りです

⚫️歯のエナメル質を強化し、虫歯の発生を予防する。

⚫️歯垢や酸から歯を守る。

⚫️歯の感度を軽減する。

⚫️歯の表面に微細な虫歯(初期の虫歯)がある場合、それを修復する。

通常、フッ素塗布は子供や虫歯のリスクが高い成人に対して行われ、予防歯科の一環として定期的に行います。歯科医師が患者の歯の状態やリスクに応じて適切なタイミングと頻度を決定します。フッ素は虫歯予防に非常に効果的であり、歯の健康をサポートする重要な手段の一つです。

当院では、フッ素を配合した家庭用の歯磨き粉やジェルの販売も行っております。

ご希望の場合には、スタッフまでお声がけください。

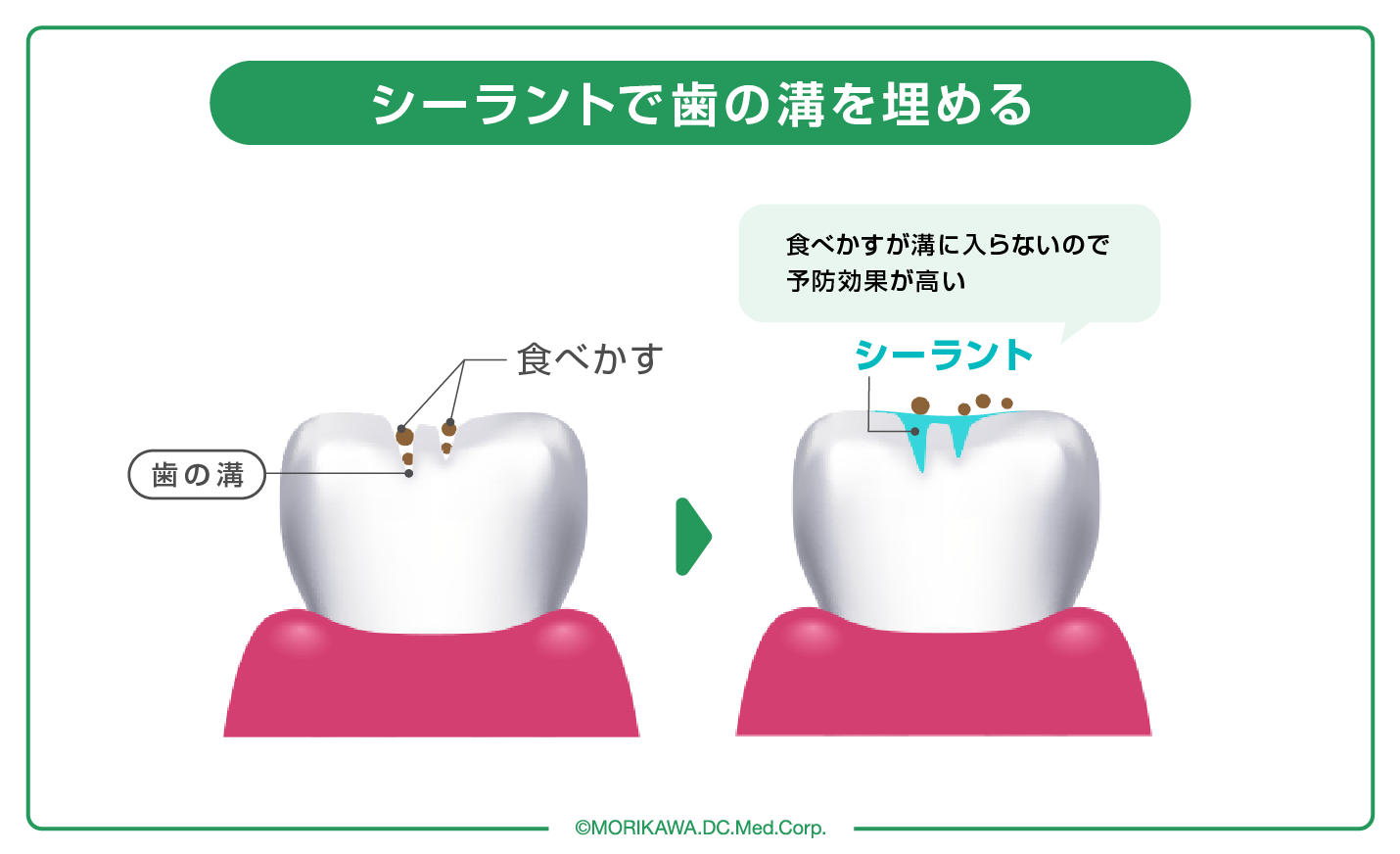

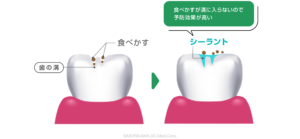

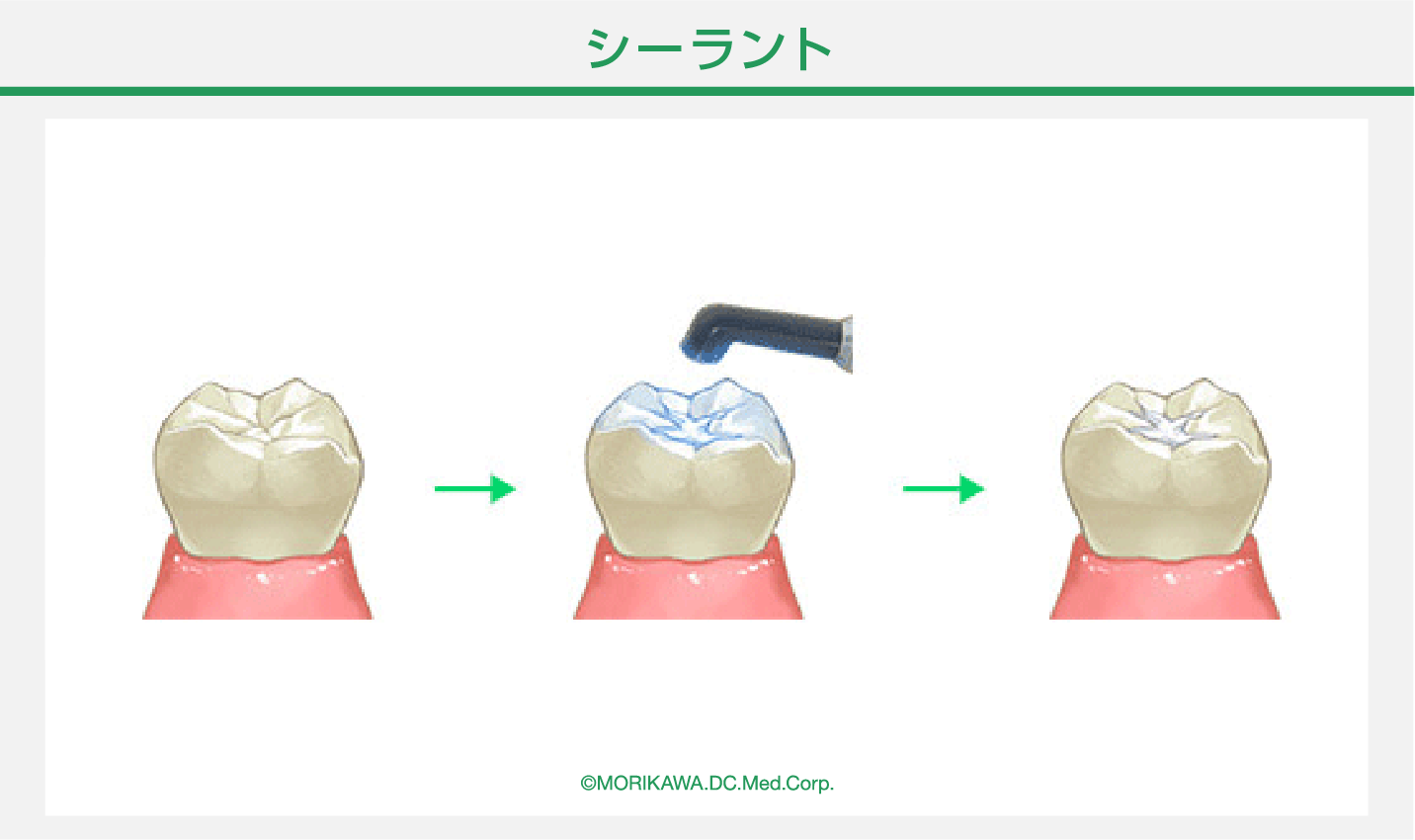

シーラント

シーラント(Sealant)は、予防歯科の一環として使用される歯の保護材料です。シーラントは主に奥歯(臼歯)の咬合面に塗布され、歯の表面に微細な隙間やくぼみ(しわ、ひだ)がある部分に適用されます。これらの隙間やくぼみは、食べ物のカスや細菌が蓄積しやすく、虫歯の発生リスクが高まる場所です。シーラントは、これらの部分を保護し、虫歯の予防に役立ちます。

以下は、シーラントの主な特徴と利点です

保護層の提供

シーラントは透明でプラスチックのような材料で、歯の咬合面に塗布されることで、歯の表面を覆い、微細な隙間やくぼみを埋めます。これにより、食べ物のカスや細菌が歯の表面に付着するのを防ぎ、歯を保護します。

虫歯予防

シーラントは特に子供や青年の歯に適しており、虫歯の予防に効果的です。奥歯の臼歯に塗布されることが多く、これらの歯は虫歯にかかりやすい部位とされています。シーラントにより、虫歯の発生リスクが大幅に低減します。

長期的な保護

シーラントは通常、数年間またはそれ以上の期間にわたって効果を持続させることができます。ただし、日常の摩耗や食事によって徐々に消耗することがあり、定期的な歯科検査でチェックや補修が行われることがあります。

非侵襲的(ひしんしゅうてき)

シーラントの塗布は非常に簡単で非侵襲的なプロセスであり、麻酔などは通常不要です。したがって、子供や歯科治療に不安を感じる患者にも適しています。

シーラントは虫歯予防の重要な手段の一つと考えられており、特に若い年齢からの予防歯科において有用です。歯科医師が歯の健康評価を行い、必要に応じてシーラントを提案することがあります。また、シーラントの定期的なチェックと補修も重要です。

歯のクリーニングは通常、定期的に行うことが推奨されています。定期的なクリーニングにより、歯の健康を維持し、歯周病や虫歯などの歯の問題を予防するのに役立ちます。クリーニングの頻度は個人の歯の健康状態によって異なりますが、通常は年に一度から半年に一度の間隔で行われます。歯科医師や歯科衛生士に相談して、最適なスケジュールを設定しましょう。

もりかわ歯科での予防歯科について詳しくは当院ホームページをご覧ください。

歯のクリーニングに通う頻度は?

虫歯がなくても予防のために「歯のクリーニングにどれくらいの頻度で通うのが好ましいのでしょうか?」という質問をよくされます。

歯のクリーニングに通う頻度は、個人の歯の健康状態やリスク要因によって異なります。一般的なガイドラインに従うと、次のような頻度で歯のクリーニングに通うことが推奨されています。

メンテナンスに通う頻度は患者さまによって様々です

通常の健康な成人

通常、3〜6ヶ月に一度の歯科クリーニングが推奨されています。この3〜6ヶ月に一度のクリーニングは、歯の健康を維持し、歯周病や虫歯の早期発見と予防に役立ちます。

高リスク患者

歯周病や虫歯のリスクが高い患者には、1〜2ヶ月ごとのクリーニングが推奨されることがあります。高リスク要因には、歯垢や歯石の蓄積が速い、歯並びが不正確で清掃が難しい、喫煙習慣がある、糖尿病などの慢性疾患を持つ、などが含まれます。

こども

こどもたちは歯の成長と発達が進行中であり、歯科クリーニングと予防歯科処置が特に重要です。こどもの場合、歯科医師は個別のニーズに合わせてクリーニングの頻度を決定します。通常、3〜6ヶ月に一度のクリーニングを推奨しています。

歯列矯正治療中の患者さま

矯正治療中の患者さまは、ブラケットやワイヤーの隙間に食べ物のカスがたまりやすいため、通常はより頻繁なクリーニングが必要です。歯科医師は、治療中の患者に対して適切なスケジュールを提案します。

歯科クリーニングの頻度は個々の状況によって変わりますので、歯科医師と相談し、最適なクリーニングスケジュールを決定することが重要です。また、定期的なクリーニングと一緒に、適切な歯磨きやフロスの使用、健康的な食事習慣の実践などの予防措置も重要です。

歯のクリーニングに何回も通うのはなぜ?

歯石や歯ぐきに付いた歯石は、歯の健康に対するリスクを増大させる可能性があります。歯石は細菌の増殖や歯周ポケットの形成など、歯周病の進行に寄与する要因となることがあります。そのため、歯科医師や歯科衛生士は、歯石の除去を行うことで歯周病の進行を抑制し、患者の口腔健康を維持または改善するために重要な役割を果たします。

一度に大量の歯石を除去すると、歯ぐきが腫れたり、炎症を引き起こす可能性があるため、数回に分けて取ることが保険診療上のルールで定められています。

また、歯周病の進行が進んでしまった場合、治療回数が増えることがあるのは、歯周病の治療が段階的に行われ、患者の状態に合わせたアプローチが必要だからです。

歯周病の進行を遅らせ、歯の健康を維持するために、歯科医師と協力して適切な治療プランを立てることが重要です。

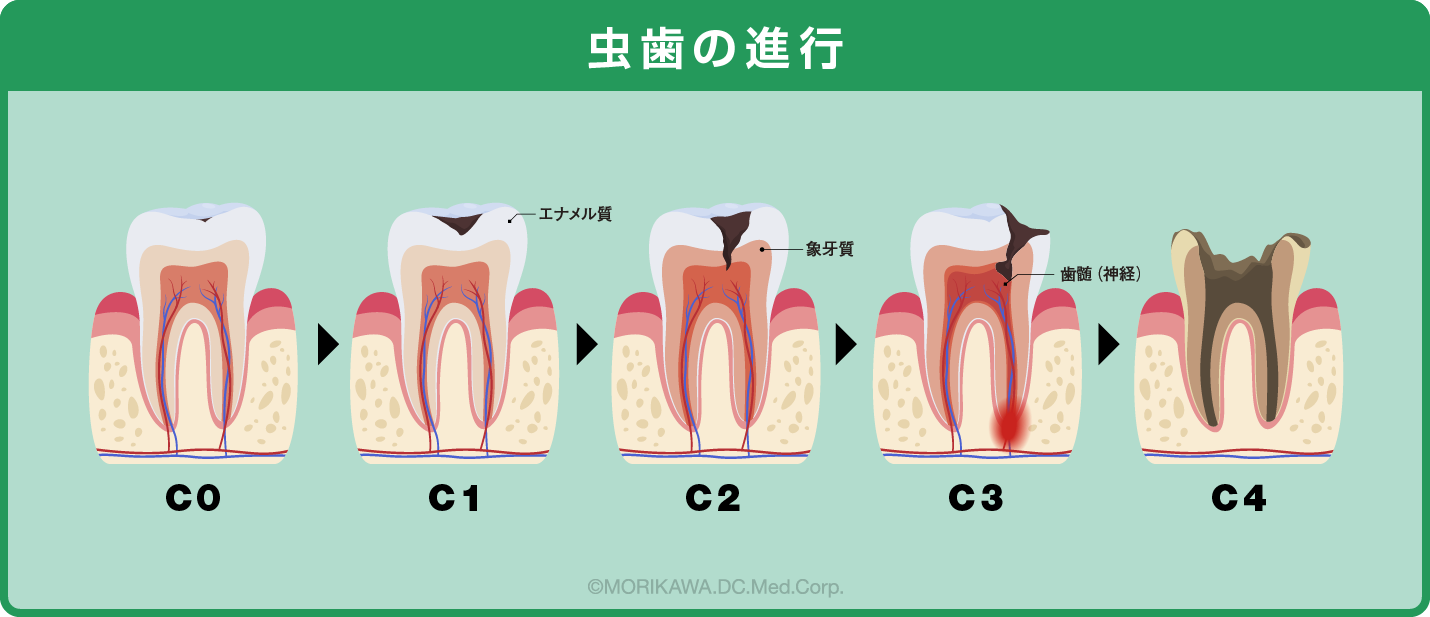

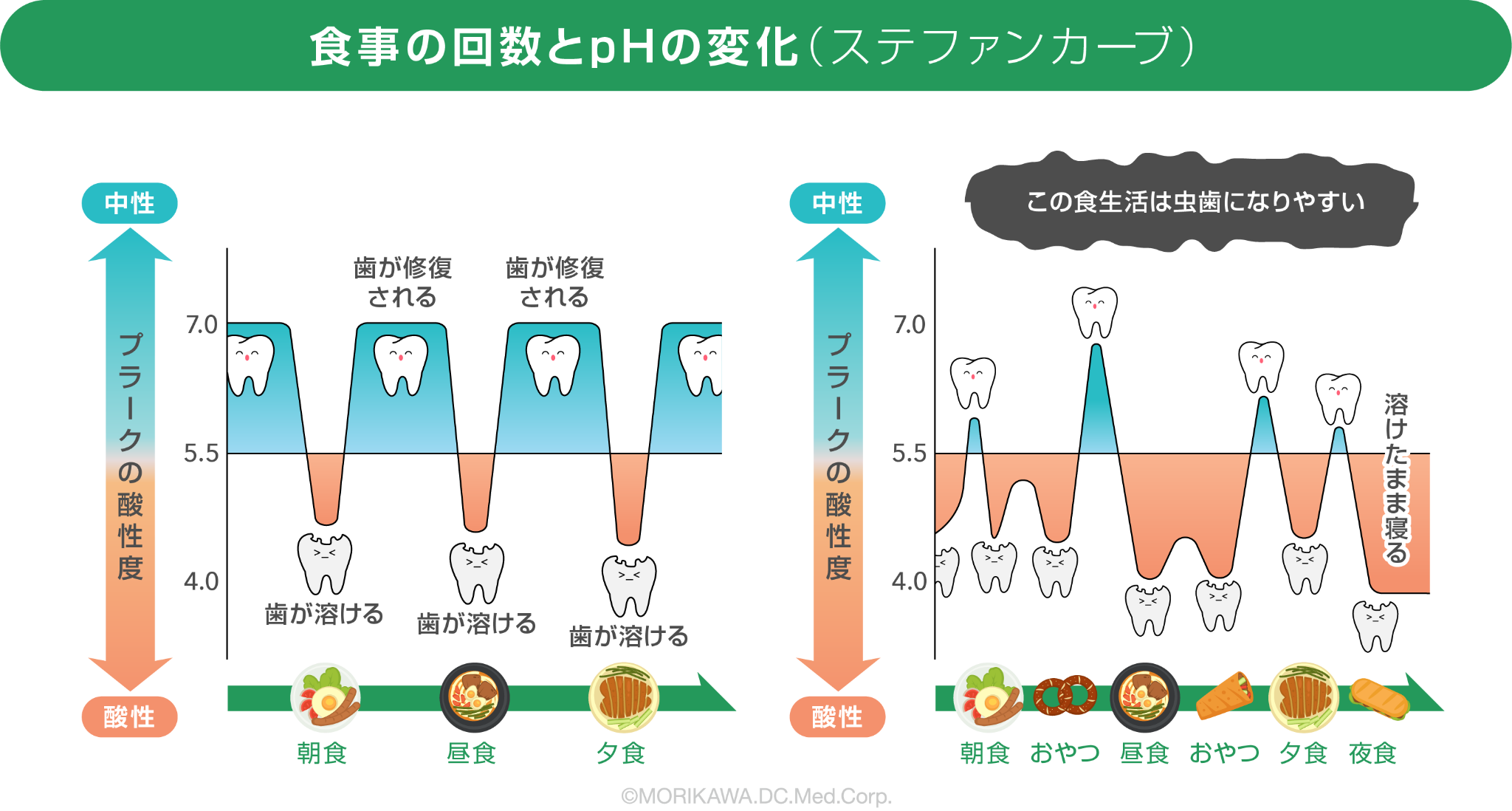

歯のクリーニングをしないとどうなる?

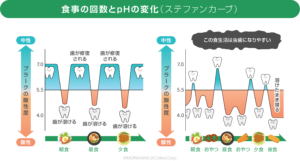

歯の定期的なクリーニングが必要な理由

「歯石」とは、一度付着してしまうと、通常の歯磨きだけではなかなか取り除けず、また細菌の温床ともなる問題です。 さらに、歯石を放置することで歯周病の原因ともなります。 歯周病は、糖尿病などの生活習慣病や動脈硬化などとも密接に関連しているとされています。

歯医者でクリーニングした方が良い?

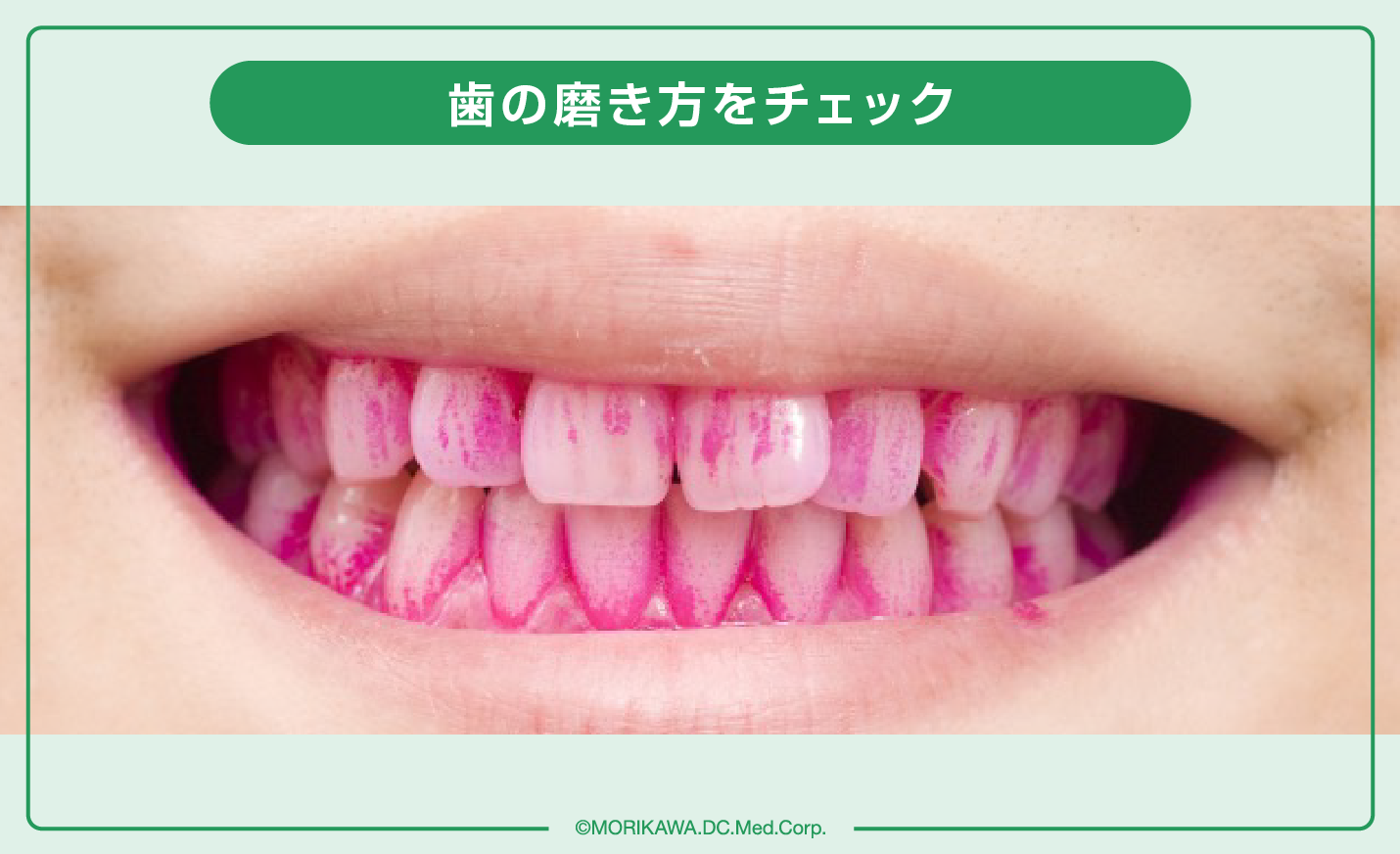

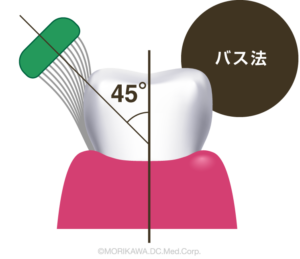

お口の健康を長く維持するためには、正しいブラッシング方法と歯科医院での定期的なクリーニングが非常に重要です。これによって虫歯や歯周病の早期発見が促進されます。

虫歯の治療と歯のクリーニングどっちが先?

最初に歯のクリーニング、つまり歯周病の初期治療を行い、歯を清潔な状態に整えた後、虫歯治療を行います。ただし、歯にほとんど歯垢や歯石がついていない場合や、痛みがある場合は、虫歯治療を優先します。

歯医者の「定期検診」と「クリーニング」の違いは何?

「定期検診」は、定期的に健康状態を点検し、病気や問題がないかを確認することを意味し、具体的には「虫歯や歯周病が存在しないかを定期的に調べること」を指します。一方、「クリーニング」は、歯に付着した歯石やプラーク(歯垢)、着色物などを取り除き、口内を清潔に保つためのプロセスです。

まとめ

歯のクリーニングは歯科医師や歯科衛生士による歯の健康維持と歯周病予防の重要なプロセスです。通常、3〜6ヶ月ごとに行われ、歯石や歯垢の除去、歯の表面の研磨、歯間の清掃、歯周病のチェックなどが含まれます。クリーニング頻度は個人の歯の健康状態に応じて異なり、高リスク患者や歯列矯正治療中の患者には頻繁なクリーニングが必要です。

さらに、もりかわ歯科が推奨する特別なクリーニングプロセスとしてSRPやPMTCがあり、これらは歯周病治療や歯の健康維持に寄与します。

フッ素塗布も虫歯予防に効果的です。定期的なクリーニングは歯の健康を保つために不可欠です。

大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科では日々の診療で患者さまとの対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を行っております。

歯に関する心配事がございましたらいつでも大阪府八尾市にある歯医者、もりかわ歯科へお越しください。

歯列矯正をお考えの方も当院では矯正無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページをご覧ください。