こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

虫歯の治療期間は、進行度によって異なります。初期虫歯の場合は、自然治癒で治ることがほとんどなので、治療期間は0日です。歯根部まで感染が広がっている場合は、6か月以上かかることもあります。

今回は、虫歯の治療期間と治療法について、進行度別に解説します。

進行度別 | 虫歯の治療期間・治療法

虫歯の進行度は、以下の5段階に分けられます。

・C0:初期虫歯

・C1:エナメル質の虫歯

・C2:象牙質の虫歯

・C3:神経に達した虫歯

・C4:歯根しか残っていない虫歯

進行度別に、症状の特徴や治療期間、治療法について解説します。

C0:初期虫歯

C0は、痛みなどの自覚症状がない初期の虫歯です。自覚症状がなく、見た目でもわかりにくいため、定期健診などで発覚することが多いです。

特徴

見た目ではほとんどわかりませんが、場合によっては歯にツヤがなくなったり、茶色や黒色に変色することがあります。

感染している部分が浅いため、自覚症状もありません。自然治癒で治ることが多い虫歯です。

治療期間

C0の虫歯は特別な治療を必要としないため、治療期間は0日といえます。歯の再石灰化のみで、自然に治癒できる虫歯です。

歯の再石灰化とは、エナメル質に起こる自然な現象で、初期の虫歯を修復することができます。口腔内のミネラル(主にカルシウムとリン酸)が歯のエナメル質に取り込まれ、弱ったエナメル質を補強することで歯を強化します。

治療法

再石灰化作用によって自然治癒が期待できるので、歯を削るなどの治療は必要ありません。丁寧なブラッシングやフロスの使用、フッ素入り歯磨き粉などを使って口腔内を清潔に保ち、進行させないことが重要です。

再石灰化を促す方法として、唾液の分泌量を増やすことが挙げられます。唾液には、歯を保護して再石灰化を促す作用があります。噛む動作によって唾液腺が刺激されるため、食事の際に噛む回数を増やしたり、ガムを噛んだりすると効果的です。

ただし、糖分が含まれているものは虫歯菌の活性化を促すので、無糖のガムを選びましょう。特に、キシリトールガムがおすすめです。キシリトールには、エナメル質を溶かす酸の産生を抑制する働きがあるため、初期虫歯の進行を抑えられる可能性があります。

C1:エナメル質の虫歯

C1は、エナメル質に虫歯が進行している状態です。エナメル質は、歯の外側を覆う非常に硬い層のことで、歯を保護する役割を果たしています。

特徴

エナメル質に虫歯が進行すると、小さな穴やくぼみが形成されることがあります。

この段階では、虫歯はまだ象牙質に達していないため、痛みはほとんど感じません。

治療期間

C1の虫歯の治療は、1日で終わることが多いです。

歯を削った直後に詰め物を装着し、形の調整などを行うため、治療は1回で完了します。

治療法

C1の虫歯は、エナメル質に侵食した虫歯をドリルを用いて取り除きます。そのあと、削った部分に詰め物を装着して、歯を修復します。

詰め物にはコンポジットレジンが用いられることが多いですが、より美しく仕上げたい場合はダイレクトボンディングを用いる場合もあるでしょう。コンポジットレジンは保険適用であり、劣化や変色しやすいことが特徴です。ダイレクトボンディングは自費診療ですが、長期間にわたって色や形状を保つことができます。

C2:象牙質の虫歯

C2は、象牙質まで虫歯が進行している状態です。治療方法はC1と同様に、虫歯部分を除去して、詰め物や被せ物で歯を補修しますが、C1に比べてより深く除去する必要があります。

被せ物を使用する場合、治療期間はC1よりも長くなることが多いです。

特徴

C2の虫歯は、虫歯が歯のエナメル質を超えて、内側の象牙質まで進行した状態です。

象牙質は、エナメル質よりも柔らかく、微細な穴が多数あるため、虫歯が進行する速度がC1よりも速くなります。虫歯が象牙質に達すると、歯の神経に近づくため自覚症状が出やすく、痛みを感じる場合もあるでしょう。冷たい飲み物や甘いもの、酸味のあるものなどを摂取すると、しみる感覚や痛みが生じる方が多いです。

また、象牙質まで進行した虫歯は歯の色に影響するため、黄色がかった色や茶色に変色することがあります。

治療期間

C2の虫歯は、治療に使用する素材や、詰め物か被せ物かによって治療期間が異なります。

コンポジットレジンの詰め物なら治療は1日で終了しますが、メタル(銀歯)の場合、詰め物・被せ物どちらの場合も、治療回数は2回必要です。自費診療のダイレクトボンディングやセラミック、ジルコニアを用いる場合も2〜3回の通院が必要になるため、治療期間は1週間ほどになるでしょう。C2の治療期間は、コンポジットレジンの詰め物なら1日、その他の治療法は1週間が目安です。

治療法

コンポジットレジンの詰め物を使用する場合は、C1と変わりありません。

虫歯が進行した象牙質の部分を、ドリルやレーザーを使用して丁寧に除去します。虫歯を除去したあと、詰め物を用いて歯を修復します。詰め物を装着したら噛み合わせを確認し、必要に応じて詰め物を調整して治療完了です。

被せ物の場合、詰め物のように削った箇所にそのまま装着するのではなく、型取りを行う必要があります。専門のスキルをもった歯科技工士が技工所で製作するため、完成までに1週間ほど待たなければなりません。

C3:神経に達した虫歯

C3は、歯髄に近い部分まで虫歯が進行した状態です。

歯の神経が炎症を起こしている場合、根管治療が必要になることがあります。治療期間は、数週間から数か月かかることが一般的です。

特徴

虫歯が神経に達した場合、神経が刺激されるため、激しい痛みが生じます。何もしていない状態でも痛みを感じ、食事などによって悪化する場合が多いです。

C3まで進行すると、見た目でも虫歯になっていることがわかります。歯の大きな欠けや、歯に穴が空いていることを確認できるでしょう。また、強い口臭が発生する場合もあります。

神経に炎症が起きた場合は歯髄炎、歯根膜に炎症が起きた場合は歯根膜炎など、さまざまなリスクが伴います。

治療期間

C3は、神経を抜く根管治療が必要なため、治療期間は1か月ほどです。根管治療後に被せ物の治療を行うため、治療期間が長くなります。

根管治療で3〜5回の通院、被せ物の治療で2〜3回ほどの通院が必要です。

治療法

虫歯が歯の神経まで到達しているため、神経を抜かなければならないことが多いです。神経を残せる場合もありますので、気になる方は歯科医師に相談してみましょう。

治療では、虫歯の部分と神経を取り除きます。特別な薬剤を使用して神経が入っている管をしっかりと洗浄し、再び細菌が入り込まないよう、抗菌作用のある薬剤を詰めます。根管治療を終え、被せ物を装着して歯の修復ができたら治療終了です。

被せ物は、C2のように、銀歯やセラミックなどの素材を選択できます。

C4:歯根しか残っていない虫歯

C4は、歯冠(歯茎から見える部分)の大部分が失われ、歯根部分のみが残っている状態を指します。

感染が広がり、虫歯が歯髄炎や歯周炎を引き起こすほど進行した状態です。根管治療が必要ですが、悪化した場合は抜歯が必要になることもあります。

特徴

C4は、虫歯によって歯冠が破壊されたり折れたりして、歯根部分のみが残っている状態です。虫歯菌の感染により歯の強度が大幅に低下し、噛む力や外的な衝撃に耐えられない状態を意味します。

C4まで進行すると神経が死んでしまっていることが多く、痛みを感じることは少ないです。

治療期間

選択する治療法によって治療期間は異なります。

歯が残せそうな場合は、C3と同じ治療法を行い、治療期間は1か月ほどです。抜歯が必要な場合は、抜歯後に骨や歯肉の回復を待ってから人工歯を取り付けるため、さらに時間がかかります。

ブリッジや入れ歯を装着する場合、治療期間は1か月ほどです。

インプラントを選択した場合は、人工歯根を埋め込む外科手術が必要になります。埋め込み後、骨の再生を待たなければならないため、治療期間は最低でも6か月以上になるでしょう。

治療法

歯が残せそうな場合は、C3と同様に根管治療と被せ物の治療を行います。抜歯が必要な場合は、抜歯したあとに人工歯を装着します。

親知らずなど、余分に歯がある場合は、歯牙移植という自分の歯を移植する治療法もありますが、形が合わない場合は行えません。

抜歯後に装着する人工歯は、以下の3つです。

・ブリッジ(保険適用)

・入れ歯(保険適用)

・インプラント(保険適用外)

ブリッジは、隣接する健康な歯を支えとして人工歯を固定する方法です。固定の際に、支えとなる歯を薄く削る必要があります。

入れ歯は、金属やプラスチックのフレームに取り付けられた人工歯で構成され、取り外すことができます。取り外し式であるため、インプラントやブリッジと比べて安定性が劣ることが多いです。

インプラントは、人工の歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工歯を取り付ける方法です。費用は高額になりますが、自然な見た目を実現し、隣接する歯に影響を与えることはありません。

虫歯の治療期間を短くするために

虫歯の治療期間を短くするためには、日頃から虫歯予防に努め、定期的に歯科医院を受診することが重要です。定期的な通院は、虫歯の早期発見につながり、治療期間を短くすることができるでしょう

早期発見

虫歯が初期段階であれば、治療期間も短く、より簡単な治療で対応できます。

歯磨きの際に、鏡で口の中をチェックする習慣をつけるとよいでしょう。白い斑点や茶色く変色した歯を見つけた場合は、歯科医師に相談してください。また、痛みやしみるなどの症状がある場合は、虫歯が進行している可能性があるので、早めに歯科医院を受診しましょう。

定期検診

定期的に歯科検診を受けることで、虫歯の早期発見・早期治療につながります。

虫歯や歯周病予防に効果的なクリーニングは、3〜6か月に1回の頻度で受けることが推奨されています。クリーニングを含む定期検診を受診することは、虫歯が進行する前に対処できるため、非常に重要です。

丁寧な歯磨き

口腔内を清潔な状態に保つことは、虫歯菌の活性化を防ぎます。

食べかすは虫歯菌のエサとなるため、できれば毎食後に歯を磨きましょう。外出時など難しい場合は、うがいだけでも効果的です。食後にうがいをすることで、口の中に残った食べかすを洗い流すことができます。

また、歯ブラシだけではなく、1日1回は歯間ブラシやフロスを使って歯間の汚れを除去しましょう。フッ素は虫歯予防に効果的なので、フッ素入りの歯磨き粉を使用するのもよいでしょう。

食生活の改善

糖分は、虫歯の発生や進行速度を早めることにつながります。

ふだんから糖分を多く含む飲食物を摂取している場合は、量や頻度を減らすことで虫歯のリスクを低減できます。また、食間の間隔を空けることは、歯に与える負担を減らすことにもなるので、間食が多い方は減らしましょう。

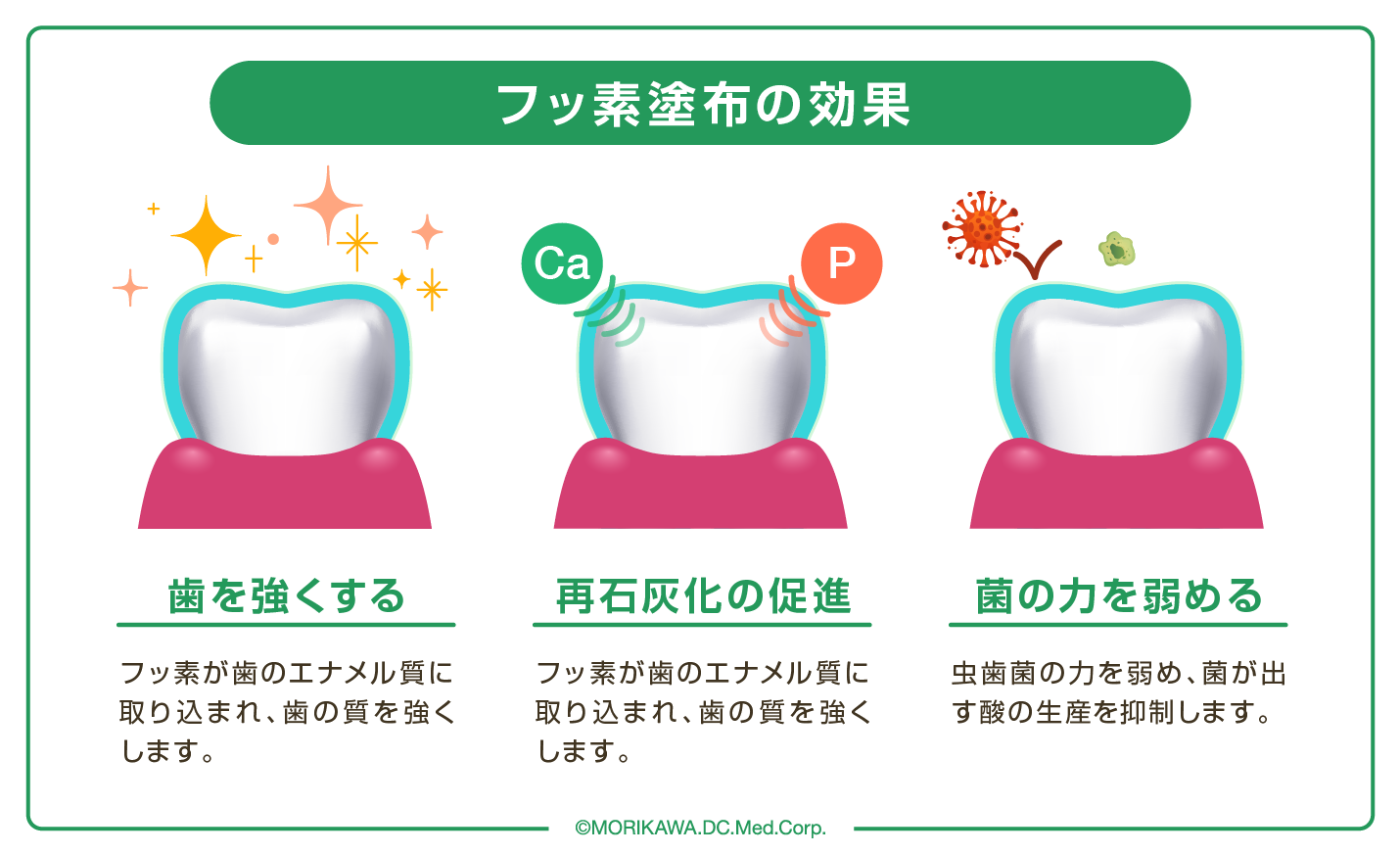

フッ素塗布

歯科医院で行なっているフッ素塗布をしましょう。

歯科医院では、虫歯予防に効果的なフッ素塗布の処置を行なっています。市販のフッ素入りの歯磨き粉よりも、歯科医院で扱っているフッ素は非常に濃度が高いです。フッ素は歯の再石灰化を促すため、虫歯の進行を抑えることができるでしょう。

まとめ

虫歯の治療期間は進行度によって大きく異なります。初期虫歯なら自然に治る可能性が高いため、治療期間は0日ですが、中程度なら約1週間、神経まで進行した虫歯は1か月〜6か月ほどかかることが多いです。

また、進行するほど治療回数も増えます。治療回数が多いと、歯にかかる負担も大きくなるため、歯の寿命にも影響を与えるのです。詰め物や被せ物によって歯を修復することはできますが、使用する素材によっては劣化が早く、再治療が必要になる場合もあります。

虫歯は予防できる病気です。日頃から丁寧に歯を磨き、定期的に歯科医院を受診し、クリーニングを受けるなど、予防に努めましょう。

虫歯でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。