こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

インプラントが気になるけれど、不安もいっぱい?

「インプラントってよく聞くけど、実際どんな治療なの?」

「費用が高いって聞くけど、本当に自分に必要なのかな?」

「手術が怖いし、失敗することもあるのでは?」

歯を失ったときの治療法として注目されるインプラントですが、治療について詳しく知らないと不安や疑問がたくさん出てきます。

そんな時にはぜひ歯の専門家である「もりかわ歯科」にご相談を!

相談自体は無料ですので、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

専門家に直接話を聞くことで、疑問を解消することができます。

インプラント治療を考えている方は、ぜひ本記事の内容を参考にしながら、ご自身の治療の検討に役立ててください。

この記事を読めば分かること

- インプラント治療の基本的な仕組みと特徴を知ることができる

- インプラントが必要な理由と放置するリスクが分かる

- インプラント治療後に気をつけることが分かる

- メリット・デメリットを知って納得の選択ができる

- 無料相談で解決できる疑問やチェックポイントが分かる

インプラントとは?基本からわかりやすく解説

歯を失ってしまったとき、どの治療法を選ぶかはとても重要です。

インプラントは見た目や噛む力を、自然な歯に近い状態まで回復できる治療法として、多くの人に選ばれています。具体的にどのような仕組みなのか、他の治療法とどう違うのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか?

インプラントの仕組み

インプラントとは、失った歯の代わりに人工の歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工歯を装着する治療法です。

一般的に、チタン製のネジのような形状の人工歯根を顎の骨に埋め込み、しっかりと固定させることで、自然の歯に近い見た目や噛む力を回復できます。

従来の入れ歯やブリッジと比べて周囲の歯に負担をかけず、しっかり噛めるという大きなメリットがあります。

また、インプラントは適切なメンテナンスをすれば長期間使用できるため、「第二の永久歯」とも呼ばれています。

インプラントの役割

噛む力を回復し、食事を快適にする

しっかり固定されるため、硬いものも噛めるようになり、食事が快適になります。

顎の骨を守る

骨に刺激を与え、歯がない部分の骨が痩せるのを防ぎます。

周囲の歯への負担を減らす

独立して機能するため、隣の歯を削る必要がなく、歯並びの乱れも防ぎます。

発音を安定させる

歯を失うことで起こる発音の乱れを改善し、自然な会話がしやすくなります。

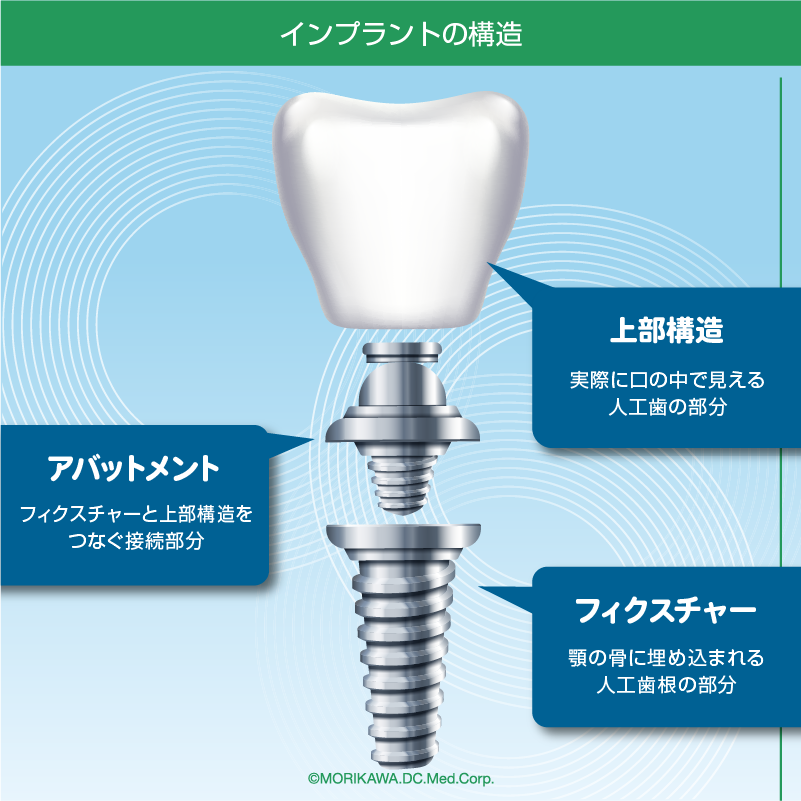

インプラントの構造

上部構造

実際に口の中で見える人工歯の部分です。

セラミックやジルコニアなど、天然歯に近い素材が使われることが多く、見た目が自然で美しいのが特徴です。

アバットメント

フィクスチャーと上部構造をつなぐ接続部分です。

このパーツによって、フィクスチャーと上部構造がしっかり固定されます。

フィクスチャー

顎の骨に埋め込まれる人工歯根の部分です。

チタンやチタン合金で作られており、骨としっかり結合する性質があります。

この部分がしっかりと骨に定着することで、安定した噛み心地を実現します。

インプラント治療を受ける前に知っておくべきこと

インプラント治療は、歯を失った際の選択肢として非常に優れた方法ですが、治療を受ける前に知っておくべき重要なポイントがあります。

治療期間や費用、適応条件などを事前に理解しておくことで、より安心して治療を進めることができます。

インプラント治療の流れ

インプラント治療には複数のステップがあり、一般的には数か月から半年ほどの期間がかかります。

具体的な治療計画は個々のケースによって異なるため、無料相談でしっかり確認しましょう。

インプラント治療は誰でも受けられる?

基本的に、健康な顎の骨と歯茎がある方ならインプラント治療が可能です。

しかし、以下のようなケースでは注意が必要です。

顎の骨が不足している方

インプラントは顎の骨に直接埋め込むため、骨の量が十分でないと固定が難しくなります。

骨が不足している場合は、骨を増やすための治療(骨造成)が必要になることもあります。

重度の歯周病の方

歯周病が進行していると、インプラントの周囲の骨や歯茎が弱くなり、治療の成功率が下がることがあります。

歯周病がある場合は、まず治療を行ってからインプラント治療に進むことが一般的です。

糖尿病や高血圧などの持病がある方

糖尿病や高血圧などの全身疾患がある場合、傷の治りが遅くなったり、感染リスクが高まることがあります。

事前に医師と相談し、病状をコントロールした上で治療を検討することが大切です。

喫煙習慣がある方

喫煙はインプラントの成功率を下げる大きな要因の一つです。

タバコに含まれる有害物質が歯茎の血流を悪くし、インプラントが骨と結合するのを妨げる可能性があります。インプラント治療を受ける際は、できるだけ禁煙することをおすすめします。

費用の目安

インプラント治療は保険が適用されないため、自費診療となります。

費用はクリニックによって異なりますが、一本あたり30~50万円程度が相場です。

そのまま放置は危険?歯を失うことで起こる問題

歯を失ったままにしておくと、 見た目が変わるだけでなく、口腔内や全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

歯を失ったままにしておくと、 見た目が変わるだけでなく、口腔内や全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

「1本ぐらいなら大丈夫」「奥歯だから見えないし平気」と思っていませんか?

歯は単独で機能しているのではなく、周囲の歯とバランスを取りながら、口全体の健康を支えています。そのため1本でも歯を失うと、少しずつ口内環境が変化し、気づかないうちにさまざまなトラブルを引き起こす ことがあります。

歯を失ったまま放置することで起こるリスクを詳しく解説し、 早めに治療することの大切さをお伝えします。

歯を失うことで起こる問題

歯を失ったまま放置すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

噛む力の低下

歯は食べ物をしっかり噛み砕くために不可欠な存在です。

歯を失うと 噛む力が低下し、食事の際にさまざまな不便が生じることになります。

消化に影響

よく噛まずに飲み込むことで、 消化器官に大きな負担がかかります。

胃や腸は食べ物を細かく砕く機能を持っていないため、噛む回数が減ると 胃もたれや消化不良の原因 になることがあります。

認知症リスクの増加

噛むことで脳が活性化することが知られていますが、 噛む回数が減ると、脳への刺激が減少し、認知機能の低下につながる可能性があります。

特に高齢者は、 噛む力を維持することが認知症予防につながる とも言われています。

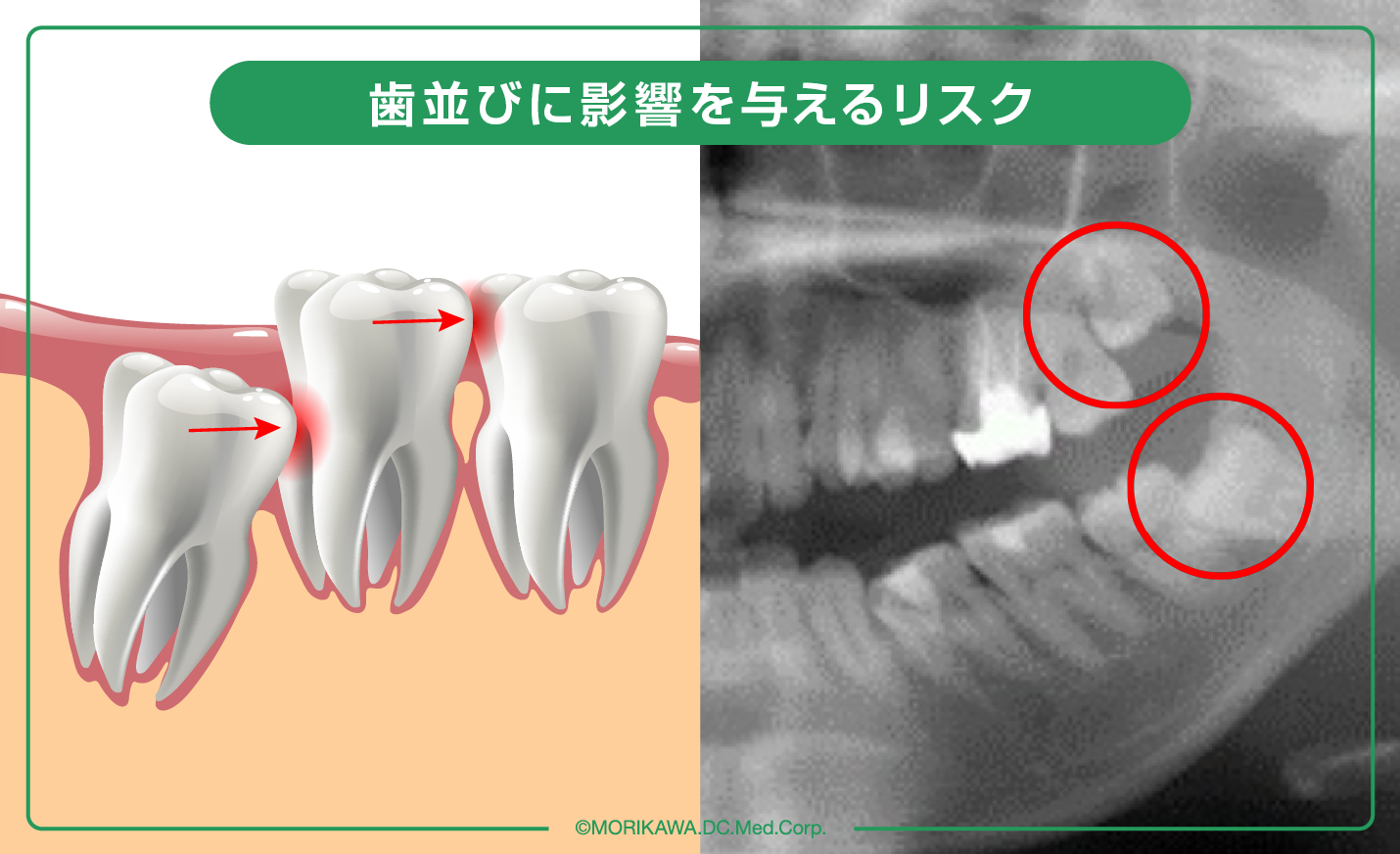

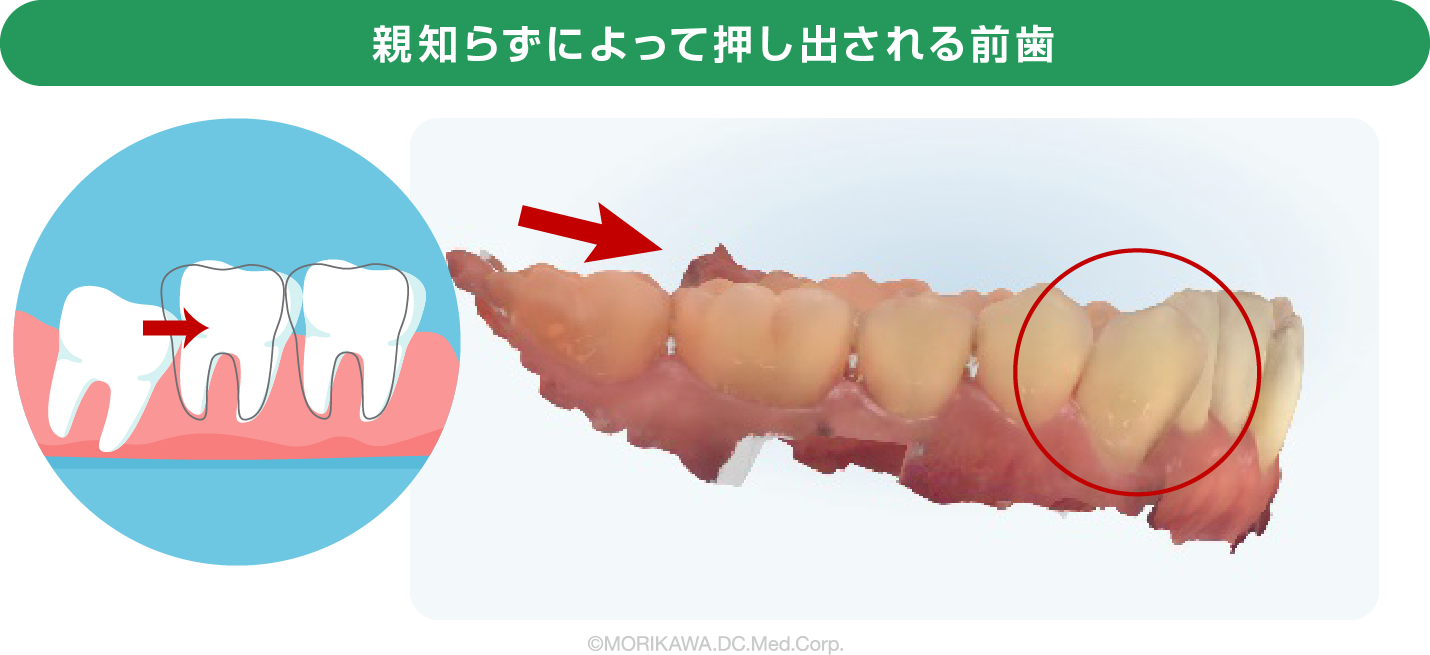

周囲の歯の移動と歯並びの乱れ

歯は1本1本が独立しているのではなく、 周囲の歯と支え合いながら、口の中のバランスを保っています。そのため1本でも歯を失うと、隣の歯や噛み合う歯が徐々に動いてしまうのです。

隣の歯が傾く

抜けた歯のスペースに向かって、 隣の歯が傾いて倒れ込んでしまう ことがあります。

これにより歯並びが乱れ、見た目の問題だけでなく、噛み合わせにも悪影響を及ぼします。

噛み合う歯が伸びる(挺出)

歯は噛み合う相手がいないと、 スペースを埋めるように伸びてしまう ことがあります。

例えば 下の奥歯が抜けたまま放置すると、上の奥歯が下方向に伸びてしまい、最終的には正常な噛み合わせが失われる ことも。

顎の骨が痩せる(骨吸収)

歯を支えていた顎の骨は、 歯が抜けると徐々に痩せていきます。

これは「骨吸収」 と呼ばれる現象で、 歯がない部分の骨が刺激を受けなくなることで、自然に減少してしまうのです。

骨が減るとインプラントができなくなる

顎の骨が痩せると、 インプラントを埋め込む土台が不足し、手術が難しくなる ことがあります。

その場合、 骨移植などの追加治療が必要になることもあるため、早めの対策が重要 です。

顔の輪郭が変わる

顎の骨が痩せることで、 口元がへこみ、顔のシワやたるみが目立つようになる ことがあります。

顎の骨の形が変わると、 入れ歯がずれやすくなり、違和感や痛みの原因 になることがあります。

Q&A:相談の前に解消しておきたい疑問!

インプラント治療の基本と適応条件

Q1. インプラント治療は誰でも受けられるの?

A1. 健康な方なら基本的に可能ですが、糖尿病や骨粗しょう症がある場合は注意が必要です。

事前に医師と相談しましょう。

Q2. 治療にはどのくらいの期間がかかるの?

A2. 骨の状態や治療計画によりますが、一般的には数か月から半年ほどかかることが多いです。

Q3. インプラント手術は痛い?

A3. 局所麻酔を使用するため、手術中の痛みはほぼありませんが、術後に腫れや違和感が出ることがあります。

費用・保険・メンテナンスについて

Q4. 治療費はどのくらいかかるの?

A4. インプラント1本あたりの費用は、相場で30万~50万円程度です。

医院や治療内容によって異なるため、無料相談で見積もりを確認しましょう。

Q5. 保険は適用される?

A5. 基本的に自由診療ですが、事故や病気による顎の骨欠損など、一部の特定条件では保険が適用される場合があります。

Q6. インプラントはどのくらい持つの?

A6. 適切なケアをすれば10年以上使えることが多く、中には一生使えるケースもあります。

Q7. インプラントのメンテナンスは必要?

A7. 必要です。歯周病のような「インプラント周囲炎」を防ぐために、定期検診と毎日のケアが重要です。

インプラントの特徴と無料相談の活用方法

Q8. 金属アレルギーがあるけど大丈夫?

A8. インプラントには主にチタンが使用されており、アレルギーを起こしにくい素材です。

心配な場合は、アレルギーテストや医師の相談をおすすめします。

Q9. 他の治療法と比べて何が違うの?

A9. ブリッジや入れ歯と違い、健康な歯を削る必要がなく、しっかり噛めるのが特徴です。

見た目も自然で違和感が少ないメリットがあります。

Q10. 無料相談ではどんなことを聞けばいい?

A10. 治療の流れ、費用、リスク、メンテナンス方法など、不安に思っていることをまとめておくと、スムーズに相談できます。

まとめ:無料相談を活用して納得の治療を!

インプラントは、見た目や噛み心地の自然さ、周囲の歯への負担が少ないことなど、多くのメリットがあります。

一方で、費用や手術の必要性、定期的なメンテナンスといったデメリットもあるため、慎重に検討することが大切です。

もりかわ歯科では、インプラント治療についての無料相談を実施しています。

「自分に合った治療法なのか知りたい」「費用や期間について詳しく聞きたい」とお考えの方は、まずは気軽にご相談ください!

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。