こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「入れ歯やインプラント」について全力回答!

「食事のときに歯がうまく噛み合わなくて食べづらい…」

「入れ歯を使っているけれど、合わないから痛くて食事が楽しめない」

「年齢的にインプラントは無理だと思って諦めている…」

こうした悩みを抱えている方は意外と多いのではないでしょうか。

加齢によって歯や顎の骨が弱ると食事や会話の際に不便を感じる場面が増えます。

しかし、歯科医療の発展に伴って高齢者でも可能な治療法が充実してきました。

今回の記事では、入れ歯とインプラントそれぞれの特徴や費用、リスク、そして生活の質(QOL: Quality of Life)を向上させる方法を詳しく解説します。

「年齢的に治療はもう難しいのでは」と思われる方にも、選択肢はまだまだあるのです。

一歩踏み出して、快適な食生活や会話を取り戻しませんか?

この記事を読めば分かること

- 入れ歯とインプラントの基本的な違いが理解できる

- 高齢者でも可能な歯科治療の方法が分かる

- 歯を失ったまま放置するリスクが把握できる

- 費用・期間の目安とトラブル事例を学べる

- インプラントや入れ歯で生活の質(QOL)が上がる理由が分かる

- 迷ったときにまず何をするべきかが分かる

基礎から知る、インプラントと入れ歯の違い

インプラントとは?

インプラントとは、顎の骨に人工の歯根を埋め込み、その上に人工歯をかぶせる治療方法です。

歯根部分にはチタンなどの生体親和性が高い金属が用いられ、骨と結合することでしっかりと安定するのが特徴です。

自然な見た目と強度を兼ね備えており、他の歯に負担をかけずに独立して機能するため、噛み合わせの感覚や発音が比較的自然に近いといわれています。

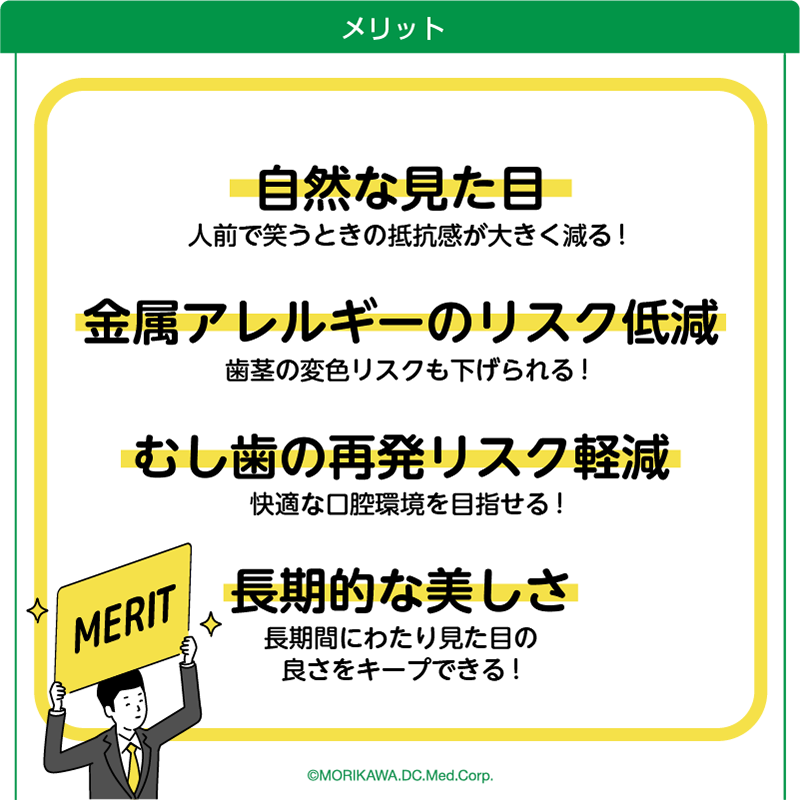

インプラントのメリット

- 骨に固定されるため、しっかり噛める

- 周囲の歯を削る必要がほぼない

- 見た目が自然に仕上がりやすい

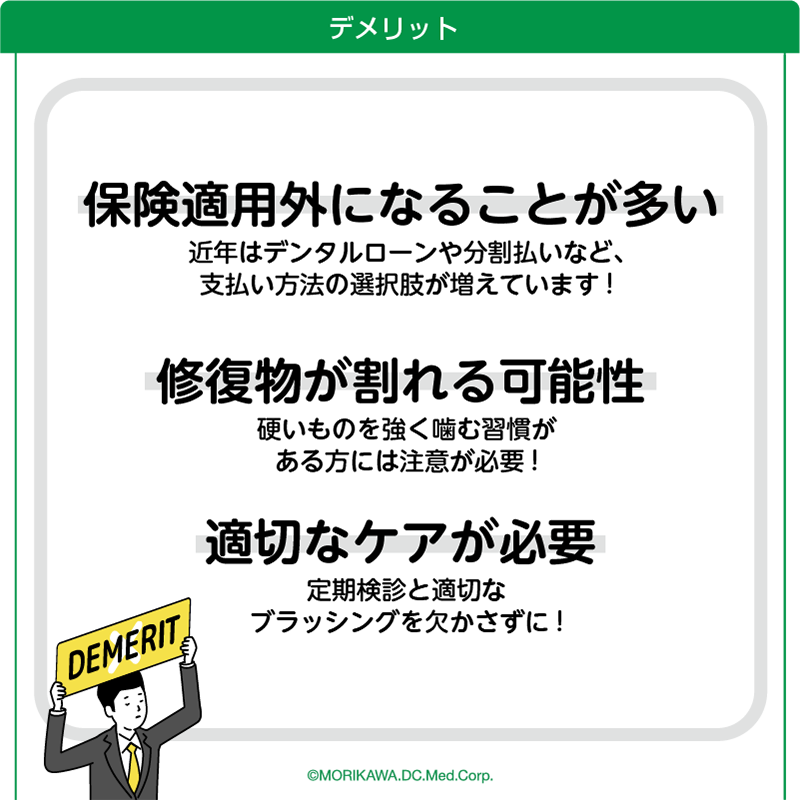

インプラントのデメリット

- 手術が必要

- 費用が高額になりやすい

- 適切なケアを怠るとトラブルに発展しやすい

入れ歯とは?

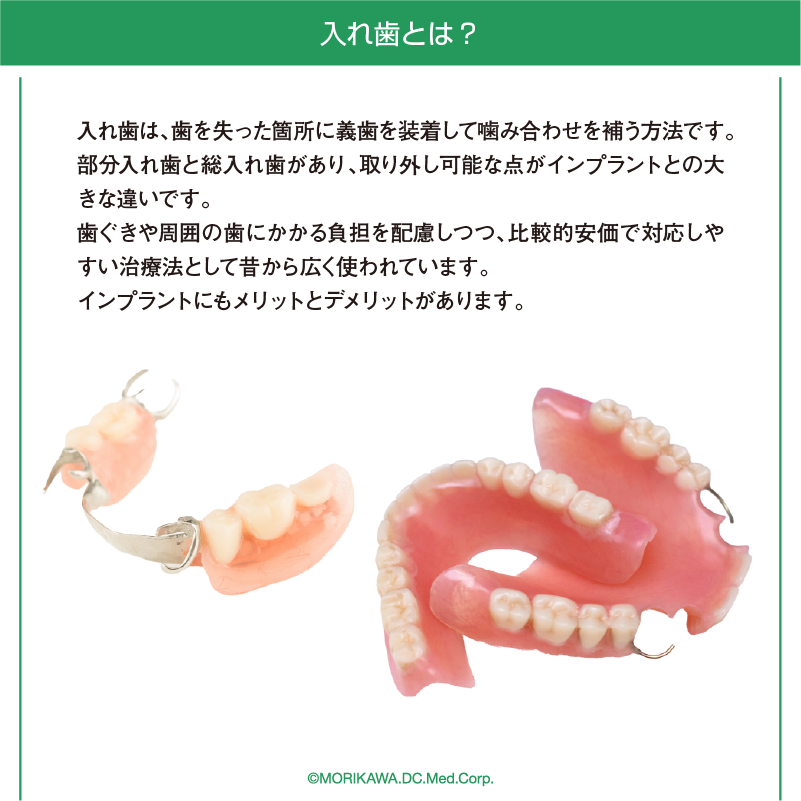

入れ歯は、歯を失った箇所に義歯を装着して噛み合わせを補う方法です。

部分入れ歯と総入れ歯があり、取り外し可能な点がインプラントとの大きな違いです。

歯ぐきや周囲の歯にかかる負担を配慮しつつ、比較的安価で対応しやすい治療法として昔から広く使われています。

入れ歯のメリット

- 比較的低コスト

- 大がかりな手術が不要(抜歯などは別途必要な場合あり)

- 調整や交換がしやすい

入れ歯のデメリット

- 噛む力や安定性が弱い場合がある

- 外れやすさや異物感が気になる人も

- 周囲の歯に負担がかかることがある

高齢者目線での比較

高齢者にとって、手術への抵抗感や費用負担が大きな関心事でしょう。

インプラントは高額になりがちですが、長期的に使える可能性が高いという利点があります。

一方で入れ歯は安価かつ手軽である反面、定期的な調整が必要で噛む力がインプラントより劣るケースが多いです。

どちらを選ぶかは、骨の状態、全身の健康状態、ライフスタイル、予算などを総合的に考慮して決める必要があります。

高齢者でもインプラントや入れ歯は可能ですか?

インプラントの年齢制限は?

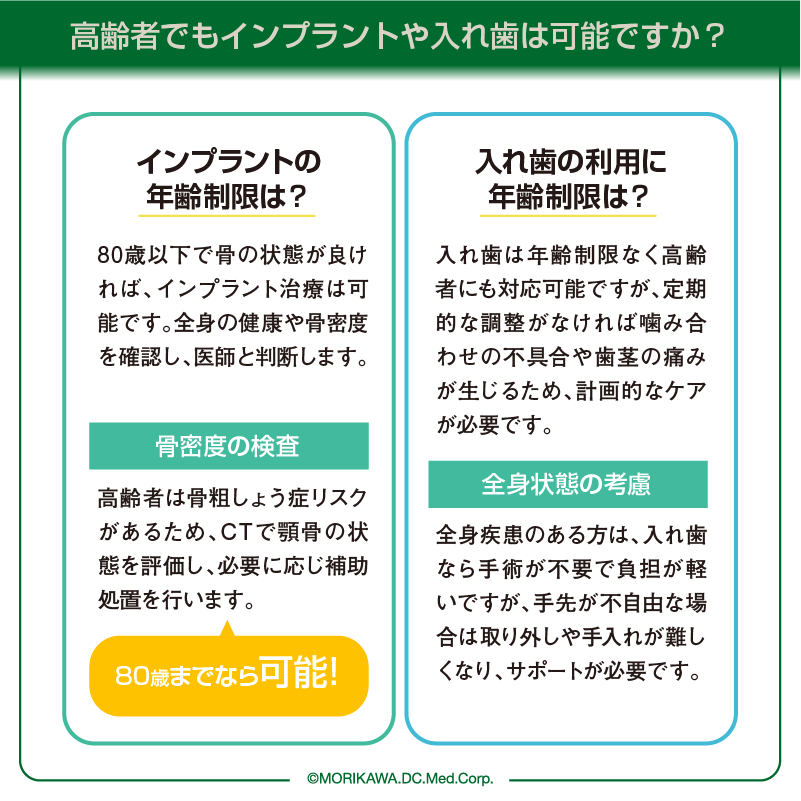

「年を取ったらインプラントは無理」というイメージを持つ方もいますが、実は80歳以下であれば適切な骨の状態が確認できればインプラント治療は可能です。

もちろん、全身の健康状態(糖尿病や心疾患など)や骨密度をチェックする必要はあります。

主治医や歯科医師と連携し、手術に耐えられるかを慎重に判断する流れが一般的です。

骨密度の検査

高齢者の場合は骨粗しょう症のリスクが高まるため、顎骨の強度がインプラント治療の成否に直結します。

CT スキャンなどの検査を通じて、顎骨に十分な厚みや密度があるかを確認します。

不足している場合は、骨移植や骨造成といった補助的な処置を行う選択肢もあります。

入れ歯の利用に年齢制限はある?

入れ歯の場合、基本的に年齢制限はありません。

むしろ、非常に高齢の方でも手軽に対応できるという利点があります。

ただし、装着後に定期的な調整を受けないと噛み合わせに不具合が生じたり歯茎に痛みが出たりする可能性があるため、通院可能な範囲で、計画的にケアを行う必要があります。

全身状態の考慮

全身疾患がある方でも、入れ歯であれば手術が不要なぶん負担は軽めです。

一方で、手先が不自由になってきた場合など、取り外しやお手入れが難しくなるという別の課題が出てくるケースも考えられます。

家族のサポートや介護サービスとの連携が必要となるかもしれません。

歯科医が見るポイント

- 口腔内の状態:残存歯の本数や健康度、歯周病の有無。

- 顎の骨の質と量:インプラントの場合は特に重視。

- 全身疾患の有無:糖尿病、高血圧、心臓病などの管理状況。

- 患者さんの生活スタイル:ケアにかけられる時間や介護環境。

- 予算や希望:治療費や治療期間、外科手術への抵抗感など。

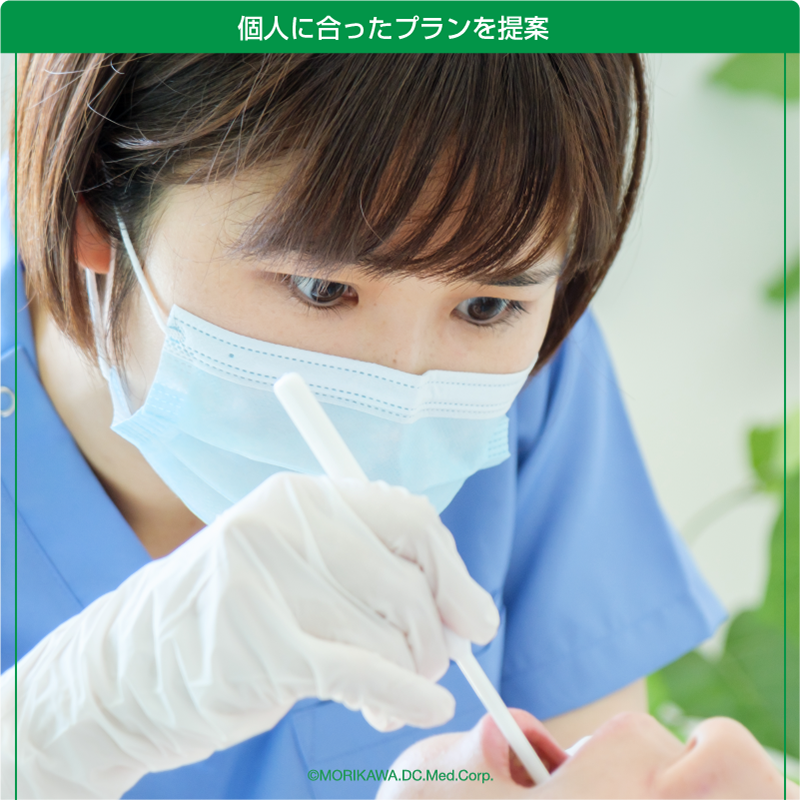

最終的には、歯科医師と相談しながら最適な治療法を選ぶのが賢明です。

「もう歳だから」と一概に諦めるのではなく、適切な検査と診断を経て、やりたいこと・できることを把握するステップが大切です。

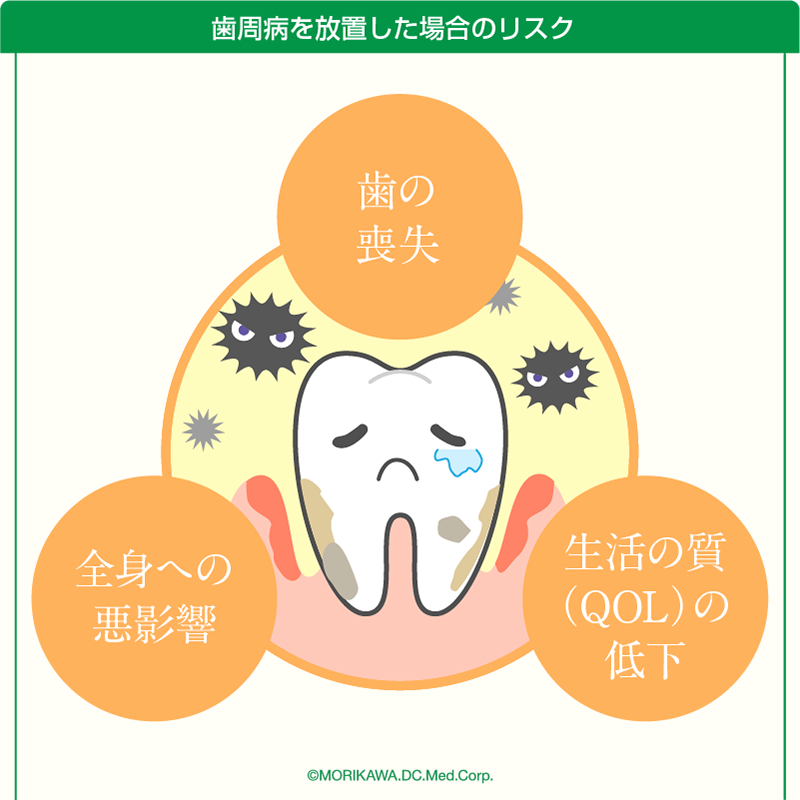

歯がない状態を放置するとどうなる?

放置するリスクの本質

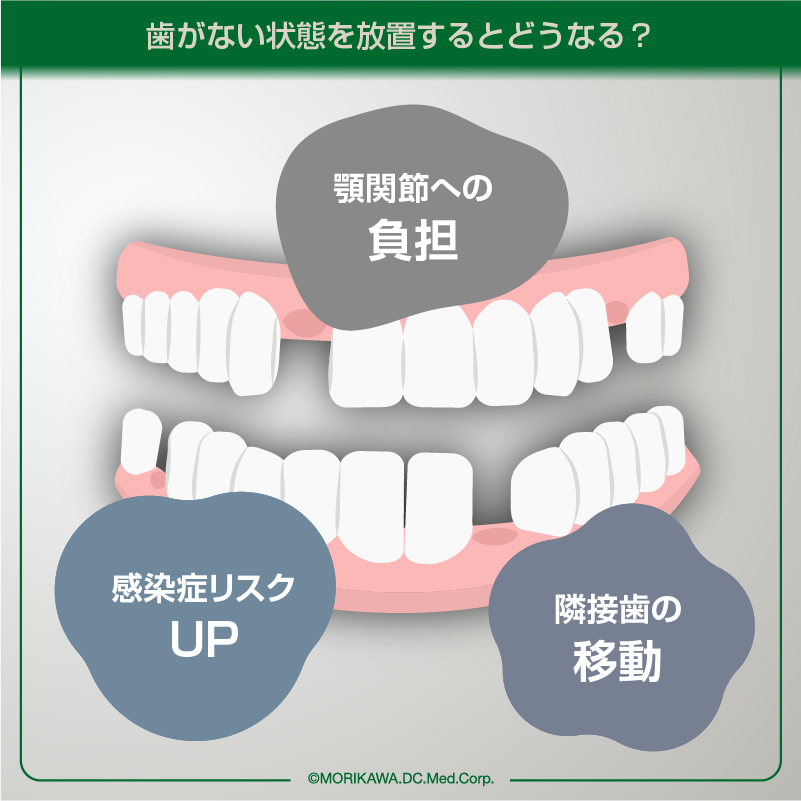

歯を失った状態を放置していると食べ物を噛む力が低下するだけでなく、残存歯や顎関節に過度な負担をかけることになりかねません。

特に高齢者の場合、栄養バランスが崩れると全身状態の悪化にも直結し、フレイル(虚弱)やサルコペニア(筋肉量減少)が進行する恐れがあります。

栄養不良と全身健康への影響

噛みにくさから食事内容が偏ったり柔らかいものばかり摂取すると、たんぱく質やビタミン、ミネラルが不足しがちになります。

これが長期的に続けば、筋肉量の減少や免疫力の低下を招き、感染症リスクが高まるなど生活の質を大きく下げてしまいます。

口腔内の変化

隣接歯の移動

歯が抜けたスペースを長期間放置すると隣の歯や対合歯が移動して歯列が乱れ、噛み合わせ全体が変わってしまいます。

また、歯周病が進行しやすい環境ができあがり、残っている歯まで失うリスクが高まります。

顎関節への負担

片側だけで噛む状態が続いたり、上下の歯の高さが合わなくなると、顎関節や顎の筋肉に無理な力がかかります。

結果として顎関節症や首・肩のこり、頭痛につながるケースも報告されており、単なる歯の問題とは切り離せない体調不良を引き起こすことがあります。

早期治療のメリット

- 噛み合わせのバランスが保てる

- 周囲の歯や顎関節に余計な負担がかからない

- 食事や会話が楽になり、生活の質(QOL)が向上

- 長期的な治療費を抑える可能性(放置すると骨造成など追加費用が発生しやすい)

治療に踏み切るタイミングが早いほど、対処もスムーズで費用も抑えやすいというメリットがあります。

まさに「思い立ったが吉日」という言葉が当てはまるでしょう。

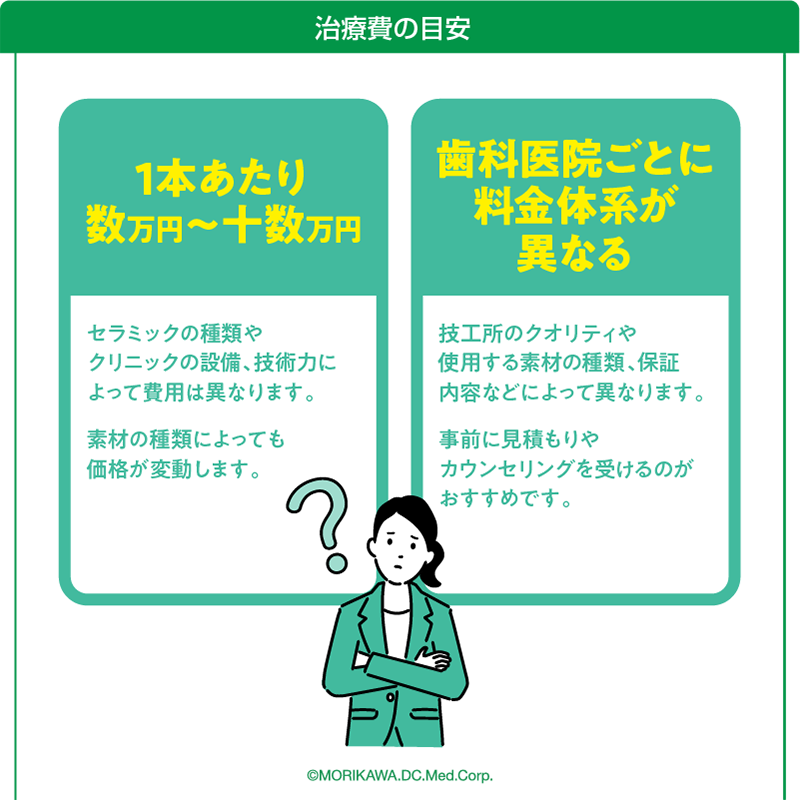

インプラントと入れ歯の費用はどれくらいかかりますか?

インプラントの費用目安

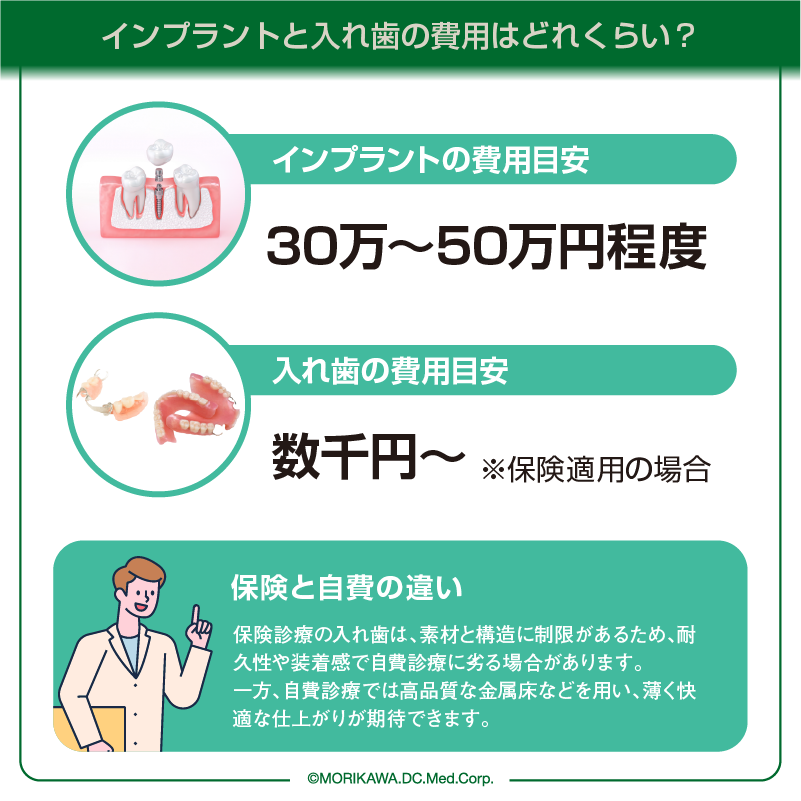

インプラント治療は、一般的に1本あたり数十万円(30万〜50万円程度)が目安といわれています。

これは手術費用、人工歯根の材料費、上部構造(被せ物)の製作費などを合算した金額であり、クリニックごとに異なります。

骨造成やサイナスリフトなど追加処置が必要な場合はさらに上乗せされることもあるので、事前の見積もりが重要です。

メリットと費用対効果

高額にはなりますが、長期的にしっかり噛めることや他の歯を削らなくて済むという利点を考慮すると、費用対効果が高いと感じる人も多いです。

長く使い続けることを前提に、メンテナンスに力を入れることでトラブルを減らし、結果的にコストを抑えられる場合もあります。

入れ歯の費用目安

一方、入れ歯は保険適用の範囲内で作成できることが多く、自己負担費用が抑えられる点が魅力です。

保険外(自費)でより精密な入れ歯を作る場合は、数万円〜数十万円程度かかることもありますが、インプラントに比べれば比較的安価に対応できます。

保険と自費の違い

保険診療で作る入れ歯は、使用できる素材や構造が制限されるため、耐久性や装着感の面で自費の入れ歯より劣る可能性があります。

自費診療では、金属床の入れ歯など高品質な素材を選択でき、薄くて快適な仕上がりを期待できるというメリットがあります。

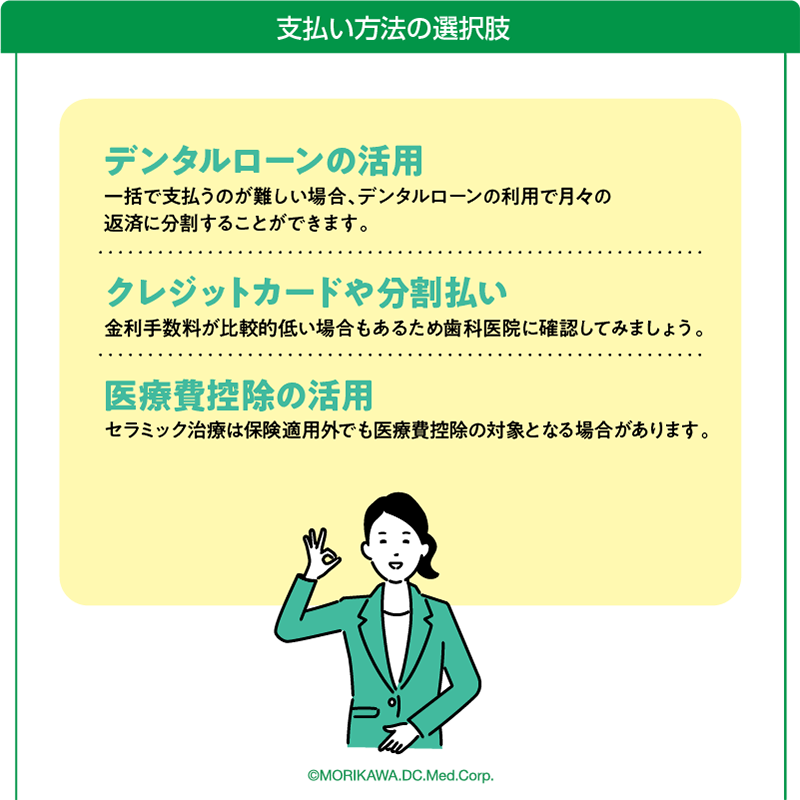

分割払い・デンタルローンなど

高齢者の方でも、分割払いやデンタルローンを利用して費用負担を軽減する方法があります。

また、医療費控除の対象になる場合もあるため、詳しくは歯科医院のスタッフに相談してみると良いでしょう。

費用面で治療を諦めず、あらゆる選択肢を確認してから判断するのがおすすめです。

インプラントと入れ歯で起こりうるトラブルは?

インプラントのリスクや合併症

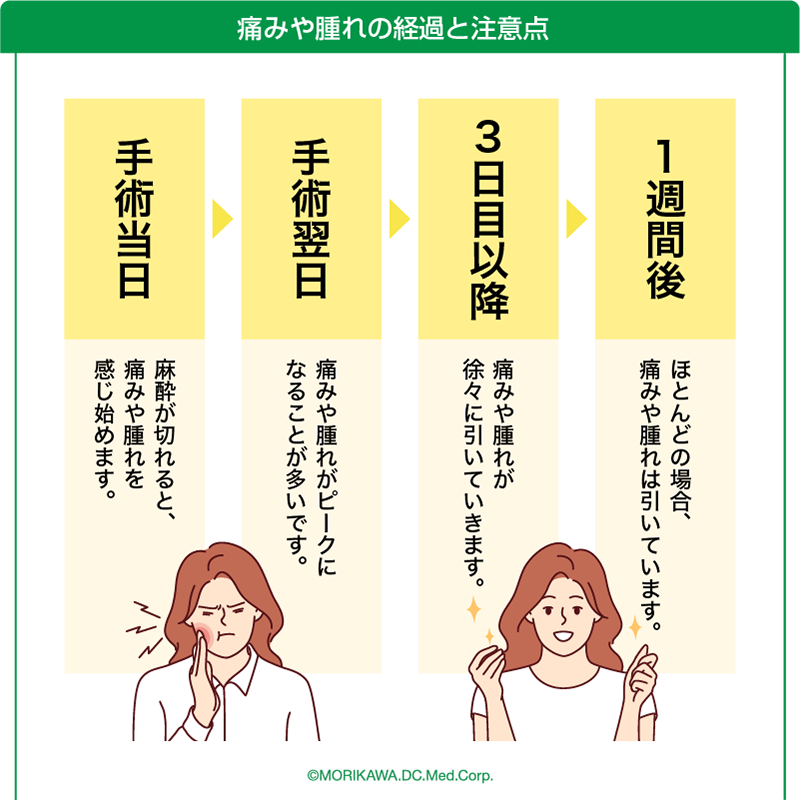

手術時の感染や炎症

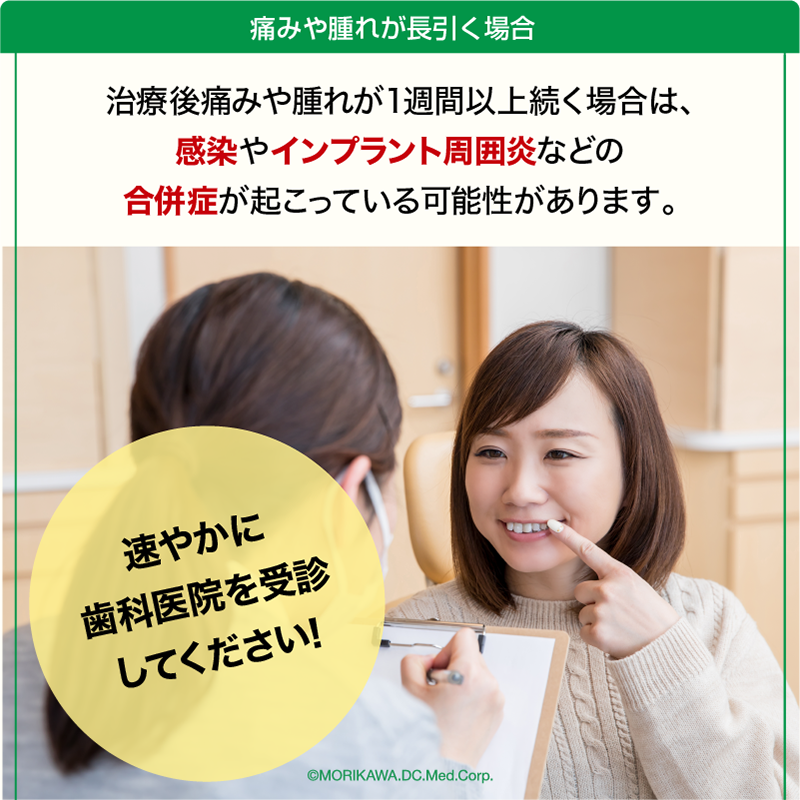

インプラントは手術を伴うため、どうしても感染リスクはゼロにはなりません。

術後の傷口が塞がる期間には、抗生物質を服用したり、口腔内を清潔に保つ必要があります。

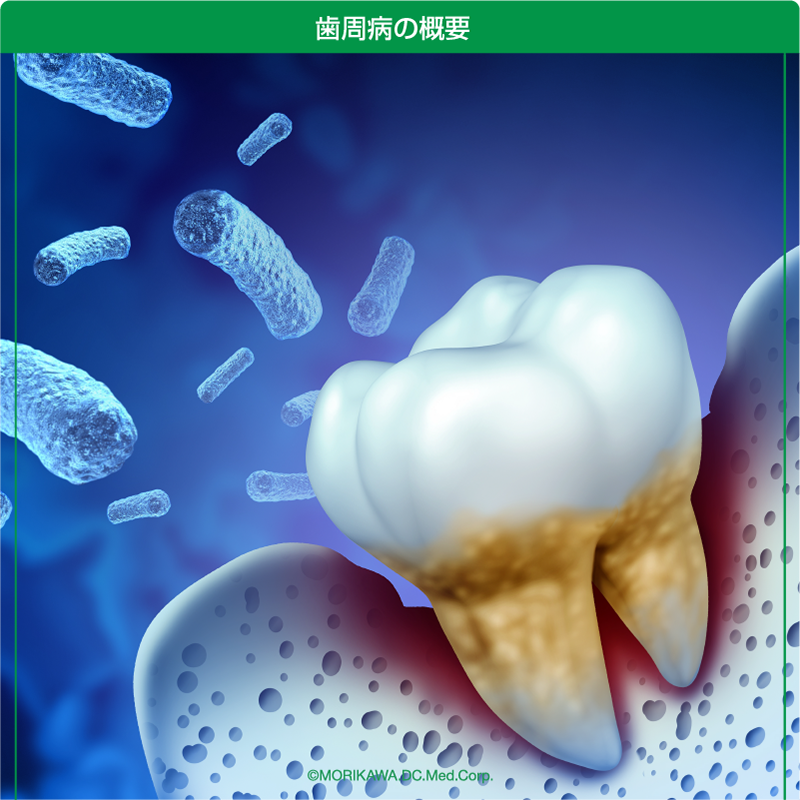

歯科医院での定期検診やクリーニングを怠ると、インプラント周囲炎というトラブルが進行し、最悪の場合インプラント体が抜け落ちてしまう可能性もあります。

骨との結合不良

インプラントは骨と結合してこそ本領を発揮しますが、糖尿病や喫煙習慣などがあると骨結合がうまくいかずインプラントが安定しないこともあります。

術前の健康状態の管理や生活習慣の見直しが大切です。

入れ歯のトラブル

装着不良

入れ歯が合わないと、痛みや噛み跡ができる、ガタつきで食事がしにくいなどの問題が発生します。

高齢者は骨の吸収が進みやすく、半年〜数年のスパンで顎の形が変化するため、入れ歯も定期的な調整や作り替えが必要となる場合があります。

口臭やむし歯のリスク増大

入れ歯を装着していると歯茎と入れ歯の間に食べかすが溜まりやすく、口臭やむし歯、歯周病を引き起こすリスクが高まることがあります。

毎日のケア(入れ歯のブラッシング、保管時の洗浄)が欠かせないのはもちろん、定期検診で残存歯の状態をチェックしてもらうことも重要です。

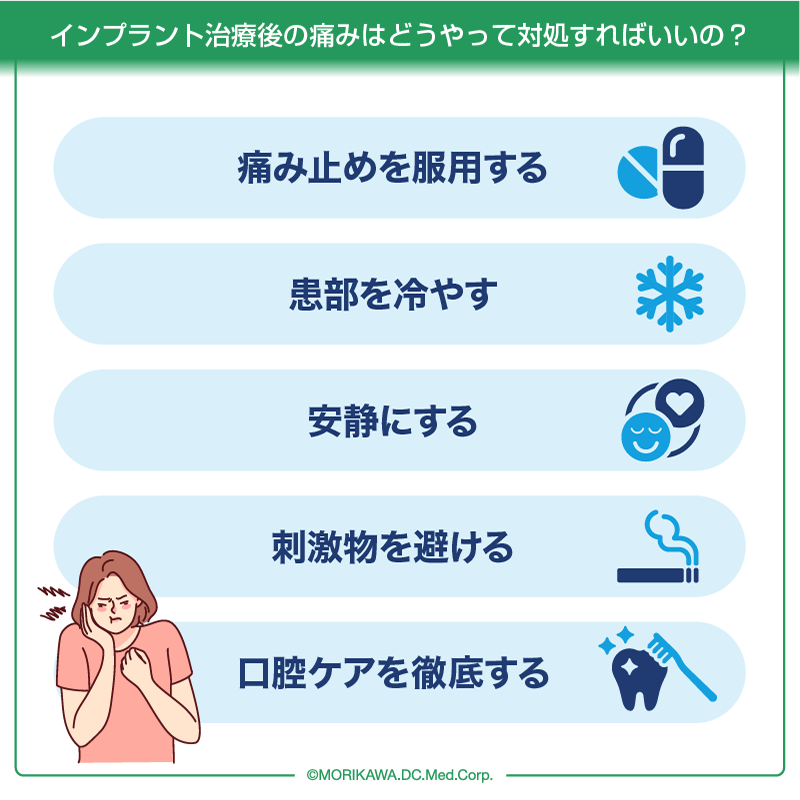

トラブルを防ぐコツ

- 定期的な歯科検診:装着後も、インプラントや入れ歯を長持ちさせるために定期的なチェックが欠かせません。

- 自己流ケアだけに頼らない:歯科医師や歯科衛生士から正しいケア方法を学ぶことで、トラブルを未然に防ぎやすいです。

- 早めの対応:痛みや不快感を感じたら放置せず、すぐに歯科医院で相談することで大きなトラブルを回避できます。

インプラントや入れ歯で生活の質はどう向上する?

噛む力を取り戻して食事が楽しくなる

しっかり噛めるようになると、食事の幅が広がり、好きなものを美味しく食べられるという喜びを再び体験できます。

噛む力は消化や栄養吸収だけでなく、脳への刺激にもつながり、認知機能の維持にも良い影響を及ぼすと言われています。

生活の質(QOL)の向上

高齢者にとって、食事は生活の楽しみやコミュニケーションの場でもあるため、インプラントや入れ歯で噛む力を補うことで心身の健康が同時に向上します。

「もう固いものは食べられない」と諦めていた方が、大好きな煎餅や肉料理を再び楽しめるようになる例も少なくありません。

見た目や発音の改善

歯がない状態だと唇や頬が内側へとへこんだり、発音が不明瞭になったりするケースがあります。

インプラントや入れ歯を導入することで、口元のシルエットが整い、自信を持って話したり笑ったりできるようになります。

社会的メリット

口元へのコンプレックスが軽減されるとコミュニケーションが活発になり、社会生活の質も高まります。

家族や友人との会話、外出や趣味の活動を楽しめる機会が増え、「歯のせいで外に出るのがおっくう…」という悪循環から抜け出しやすくなります。

歯科医院との連携で長く維持

インプラントや入れ歯は導入して終わりではありません。

メンテナンスや調整を継続的に行うことで、その機能を長く維持できます。

定期的に歯科医院を受診し、噛み合わせや清掃状態をチェックしてもらうことでトラブルを未然に防ぎ、安心して使い続けられるのです。

まとめ:インプラントと入れ歯で快適な生活を取り戻しましょう

本記事では「高齢者のための歯科治療!入れ歯やインプラント」をテーマに、基礎知識から費用・リスク、そして日常生活において得られるメリットまで幅広く解説しました。

歯を失った状態を放置していると食事や会話が不便になるだけでなく、全身の健康や精神面にも悪影響が及ぶ可能性があります。

一方で、インプラントや入れ歯を活用すれば十分に噛む力を取り戻し、美味しく食事ができる喜びや自信を持って人と接する楽しさを再発見できるでしょう。

「噛みづらくて困っている」

「入れ歯が合わない」

「インプラントに興味はあるけれど費用が気になる」

などの悩みをお持ちであれば、もりかわ歯科へお気軽にご相談ください。

高齢者でも安心して治療を受けられるよう、検査やカウンセリングを通じて最適なプランを提案いたします。

「治療はもう無理だろう」と諦めていた方でも、新しい選択肢を知ることでQOLを大きく向上できる可能性があります。

長い人生のなかで歯の問題を抱えたまま生活していると、健康面だけでなく心の面でも負担が増えてしまいます。

今こそインプラントや入れ歯を上手に利用して、美味しく食べる喜びや、はっきり話せる安心感を取り戻してみませんか?

ご自身のライフスタイルや予算、身体の状態に合わせた治療法を選択し、もう一度笑顔で食卓を囲む日々を目指しましょう。

もりかわ歯科はあなたの歯を守り、快適な生活をサポートするためのパートナーとして、いつでもお待ちしております!

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。