こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「歯並びの悪さと矯正治療」について全力回答!

「私の歯並びって、悪い方なのかな…?」

「歯並びが悪いと、どんな問題があるんだろう?」

「矯正治療って、費用や期間はどれくらいかかるの?」

歯並びが気になるけれど、矯正治療に踏み切れない方もいるのではないでしょうか?

この記事では、歯並びが悪いことによるデメリット、そして矯正治療で得られる効果について詳しく解説していきます。

この記事を読めば、歯並びに関する知識を深め、矯正治療を検討する際の参考になるはずです。

この記事を読めば分かること

- 悪い歯並びの種類と特徴がわかります。

- 歯並びが悪いことによるデメリットを知ることができます。

- 矯正治療で得られる効果を知ることができます。

- 矯正治療の費用や期間の目安がわかります。

あなたは大丈夫?悪い歯並びをチェック!

歯並びが悪い状態とは、医学用語で不正咬合といいます。

不正咬合には、以下のような種類があります。

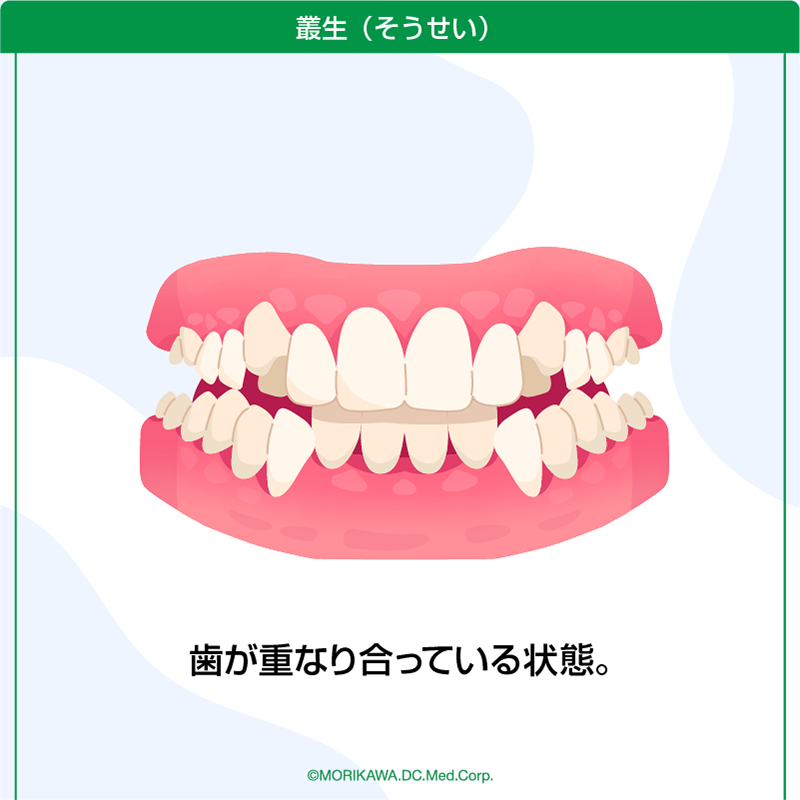

叢生(そうせい)

歯が重なり合っている状態。

叢生は最も一般的な不正咬合です。

歯が生えるスペースが不足しているために、歯が重なり合って生えてしまいます。

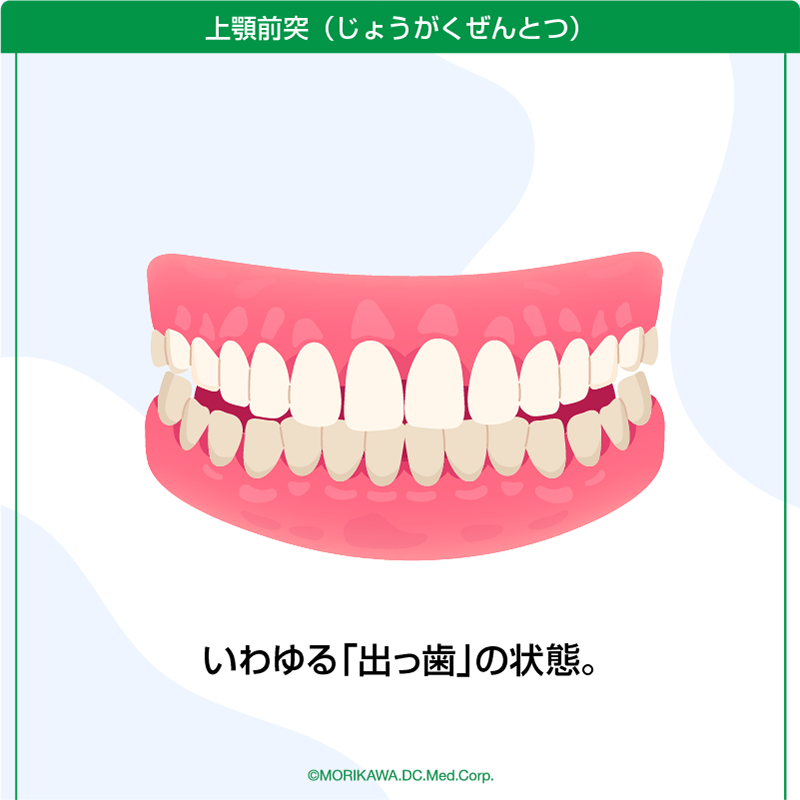

上顎前突(じょうがくぜんとつ)

いわゆる「出っ歯」の状態。

上顎前突は上の顎が前に出ている、または下の顎が後ろに下がっているために上の前歯が前に出ている状態です。

下顎前突(かがくぜんとつ)

いわゆる「受け口」の状態。

下顎前突は下の顎が前に出ている、または上の顎が後ろに下がっているために下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態です。

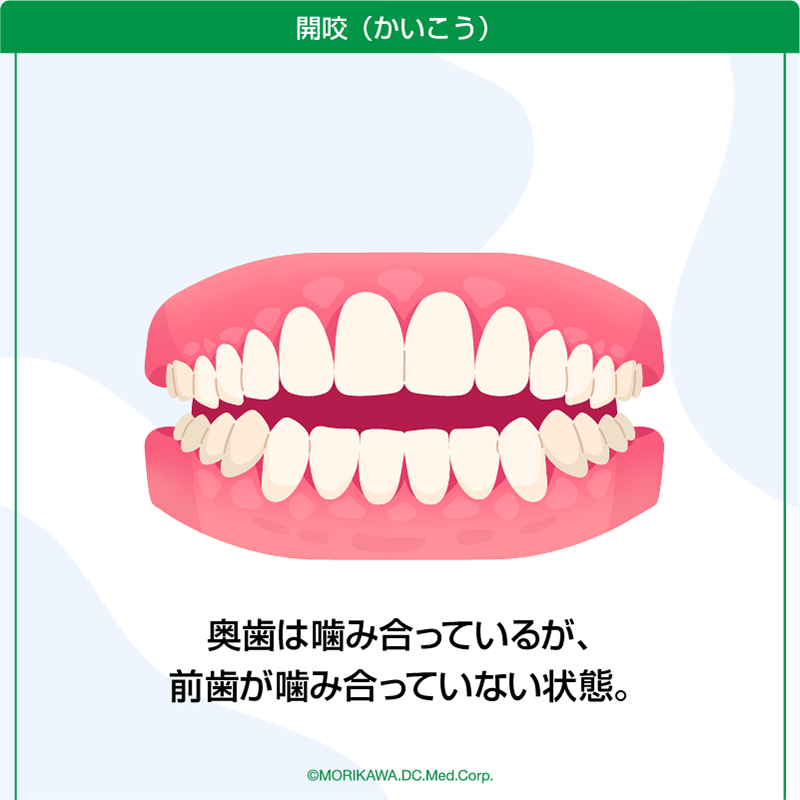

開咬(かいこう)

奥歯は噛み合っているが、前歯が噛み合っていない状態。

開咬は前歯が閉じないため、食べ物を噛み切ることが難しい場合があります。

また、発音に影響が出たり口呼吸になりやすくなったりすることもあります。

過蓋咬合(かがいこうごう)

上の前歯が下の前歯を深く覆い隠している状態。

過蓋咬合は下の前歯が上の前歯に隠れてしまい、ほとんど見えない状態です。

噛み合わせが悪くなるだけでなく、顎関節症や歯周病のリスクを高める可能性があります。

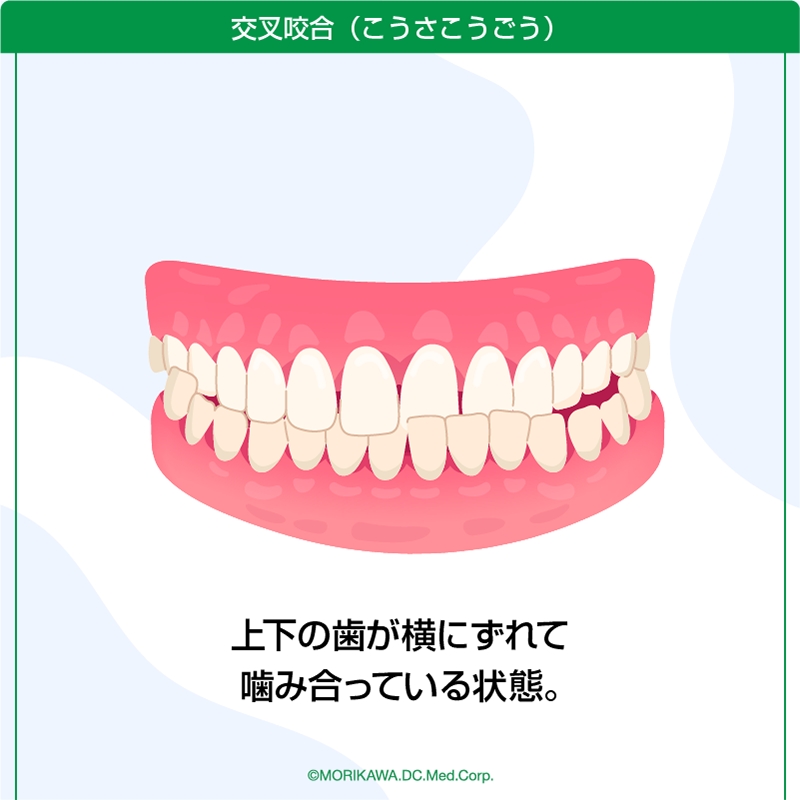

交叉咬合(こうさこうごう)

上下の歯が横にずれて噛み合っている状態。

交叉咬合は一部分の歯だけが反対に噛み合っている状態です。

放置すると顎の成長に影響を与えたり、顎関節症を引き起こしたりする可能性があります。

これらの不正咬合は見た目だけでなく、様々な機能面や健康面にも悪影響を及ぼす可能性があります。

歯並びが悪いとどうなる?

歯並びが悪いと、様々なデメリットが起こる可能性があります。

「歯並びは、見た目の問題だけじゃないの?」

「多少歯並びが悪くても、日常生活に支障はないから大丈夫でしょ?」

そう思っていませんか?

歯並びが悪いことによる影響は見た目だけにとどまりません。

虫歯や歯周病、口臭、顎関節症など、様々な病気のリスクを高めるだけでなく、発音障害や消化不良、顔の歪み、そして心理的な問題など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは歯並びが悪いことによる具体的なデメリットを年齢別にご紹介します。

全年齢共通のデメリット

虫歯や歯周病になりやすい

歯並びが悪いと歯ブラシが届きにくく、歯垢(プラーク)が溜まりやすくなります。

プラークは虫歯や歯周病の原因となる細菌の塊です。

歯並びが悪いことで、これらの病気を発症するリスクが高まります。

噛み合わせが悪くなる

噛み合わせが悪いと食べ物をうまく噛み砕くことができず、消化不良を起こしやすくなります。

また、顎関節症や肩こり、頭痛などを引き起こす可能性もあります。

発音が不明瞭になる

歯並びが悪いと発音が不明瞭になることがあります。

特に、前歯に隙間があったり歯が重なっていたりすると「サ行」や「タ行」、「ラ行」の発音がしにくくなります。

口呼吸になりやすい

歯並びが悪いと口が閉じにくくなり、口呼吸になりやすくなります。

口呼吸は口の中を乾燥させ、虫歯や歯周病、口臭のリスクを高めます。

また、アレルギーや風邪を引き起こしやすくなる、いびきをかきやすくなる、などの影響も考えられます。

顔の歪み

歯並びや噛み合わせが悪い状態が長期間続くと、顔の歪みに繋がる可能性があります。

特に、成長期のお子様の場合は顔の骨格に影響を与える可能性があります。

心理的な影響

歯並びが悪いことをコンプレックスに感じ、自分に自信が持てなくなったり人前で話すことをためらったりするなど、心理的な影響を与える可能性があります。

顎関節症

噛み合わせの悪さは顎関節症の原因の一つです。

顎関節症になると顎の痛みや口が開けにくい、顎を動かすと音がするなどの症状が現れます。

年齢別のデメリット

子供の場合

- 顎の成長や顔の形に影響する可能性がある

- 発音障害が起こる可能性がある

- 虫歯や歯周病になりやすい

- いじめやからかいの対象になる可能性がある

- 自分に自信が持てない

大人の場合

- 虫歯や歯周病になりやすい

- 顎関節症になりやすい

- 口臭や歯周病が進行しやすくなる

- 見た目のコンプレックスから、人とのコミュニケーションを避けるようになる

- 就職活動や結婚活動に影響する可能性がある

歯並びが悪い状態を放置すると、様々な問題を引き起こす可能性があります。

では、歯列矯正を行うことでどのような効果が得られるのでしょうか?

次のセクションでは、歯列矯正で得られる効果について詳しく解説していきます。

歯列矯正で得られる効果

歯列矯正を行うことで歯並びや噛み合わせが改善され、様々な効果を得ることができます。

美しい笑顔と自信に

歯並びが整うことで口元が美しくなり、笑顔に自信を持つことができます。

口元は、人の第一印象を大きく左右するパーツです。

歯並びが整っていると清潔感があり、明るい印象を与えることができます。

また、笑顔に自信を持つことでより積極的になれたり、コミュニケーションが円滑になったりするなど、生活の質の向上にも繋がります。

就職活動や結婚など、人生の大切な場面でも自信を持って笑顔で臨むことができるでしょう。

機能改善で快適な毎日を

噛み合わせが改善することで食べ物をしっかり噛み砕けるようになり、消化吸収が促進されます。

発音が明瞭になったり、口呼吸が改善されたりすることで、より快適な毎日を送れるようになるでしょう。

食事や会話など、日常生活の何気ない瞬間もより楽しく、快適に過ごせるようになるはずです。

健康面もサポート!

歯並びが整うことで歯磨きがしやすくなり、虫歯や歯周病を予防することができます。

歯並びが悪いと歯ブラシが届きにくい場所ができ、歯垢(プラーク)が溜まりやすくなります。

プラークは、虫歯や歯周病の原因となる細菌の塊です。

歯列矯正によって歯並びが整うと歯ブラシが隅々まで届くようになり、プラークを効果的に除去することができます。

その結果、虫歯や歯周病の予防に繋がり、歯の寿命を延ばすことにも繋がります。

また、顎関節症の予防や改善にも繋がります。

顎関節症は、顎の関節や周りの筋肉に異常が起こる病気で、口を開けにくい、顎が痛い、顎を動かすと音がするなどの症状が現れます。

歯列矯正によって噛み合わせが改善されると顎関節症の予防や改善に繋がり、顎の痛みや不快感から解放されることが期待できます。

心の安定

歯並びのコンプレックスが解消されることで自分に自信を持つことができ、精神的な安定に繋がります。

人前で堂々と話せるようになったり、笑顔が増えたりするなど、積極的な性格になる方もいます。

また、歯並びのコンプレックスが解消されることでストレスが軽減され、心身ともに健康な状態を保ちやすくなるという効果も期待できます。

生活の質(QOL)向上

歯並びや噛み合わせが改善することで、食事や会話、そして日常生活における様々な動作がスムーズに行えるようになり、QOL(生活の質)の向上が期待できます。

例えば、

- 食事を美味しく楽しめるようになる

- 会話がスムーズになり、コミュニケーションが楽しくなる

- 人前で自信を持って話せるようになる

- 笑顔が増える

- 自分に自信が持てるようになる

- ストレスが減る

- 睡眠の質が向上する

など、様々な効果が期待できます。

歯列矯正は、見た目の美しさだけでなく、心身の健康にも大きく貢献してくれる治療法なのです。

歯列矯正の費用と期間は?

「矯正治療って、費用がいくらかかるか気になる…」

「治療期間も長そうだし、なかなか踏み切れない…」

矯正治療を検討する上で、費用や期間は気になるポイントですよね。

ここでは歯列矯正の費用と期間の目安、そして費用を抑える方法について解説していきます。

歯列矯正の費用

歯列矯正の費用は治療方法や使用する装置、治療期間、そして歯科医院によって異なります。

一般的には50万円〜100万円程度が目安となります。

治療方法

- ワイヤー矯正:歯の表面にブラケットという装置を付け、ワイヤーを通して歯を動かす方法

- マウスピース矯正:透明なマウスピース型の装置を装着して歯を動かす方法

- 裏側矯正:歯の裏側にブラケットを付ける方法

- 外科矯正:顎の骨を手術で移動する方法

治療方法によって、費用が大きく異なる場合があります。

使用する装置

- ブラケットの種類(金属製、セラミック製、プラスチック製など)

- ワイヤーの種類(金属製、白いワイヤーなど)

- マウスピースの種類(スタンダードタイプ、プレミアムタイプなど)

使用する装置によっても費用が変わってきます。

治療期間

治療期間が長くなれば、その分費用も高くなる傾向があります。

治療期間は不正咬合の程度や治療方法、年齢などによって異なります。

歯科医院

歯科医院によって費用設定が異なります。

複数の歯科医院で見積もりを比較検討することをおすすめします。

歯列矯正の期間

治療期間は不正咬合の程度や治療方法、年齢などによって異なりますが、一般的には1年半~3年程度かかります。

不正咬合の程度

軽度の不正咬合であれば、治療期間は短くなります。

治療方法

ワイヤー矯正とマウスピース矯正では、治療期間が異なる場合があります。

一般的に、マウスピース矯正の方が治療期間が短いと言われています。

年齢

一般的に子供の歯は動きやすいため、大人の歯よりも治療期間が短くなる傾向があります。

これは子供の骨が柔らかく、成長過程にあるためです。

患者様の協力

治療計画通りに装置を装着したり定期的な通院をしたりするなど、患者様の協力も治療期間に影響します。

例えば、マウスピース矯正では、1日20時間以上の装着が推奨されています。

装着時間を守らないと治療期間が長引く可能性があります。

矯正治療の費用を抑える方法

医療費控除

医療費控除を利用することで、所得税の一部が還付される場合があります。

確定申告の際に医療費控除の申請をしましょう。

デンタルローン

デンタルローンを利用することで、分割で支払うことができます。

無理のない支払い計画を立てることができます。

歯列矯正の費用や期間について詳しく知りたい場合は、歯科医院に相談するようにしましょう。

まとめ|歯並びの悩み、まずは相談してみませんか?

この記事では歯並びが悪いことによるデメリットと、歯列矯正で得られる効果について解説しました。

「私の歯並び、悪い方だったんだ…」

「歯並びが悪いと、こんなに色々な問題があるなんて知らなかった…」

「矯正治療って、やっぱり良いことづくめなんだ!」

そう感じている方もいるのではないでしょうか?

歯並びが悪いと、

- 虫歯や歯周病になりやすい

- 噛み合わせが悪くなる

- 発音が不明瞭になる

- 口呼吸になりやすい

- 顔の歪み

- 心理的な影響

- 顎関節症

など、様々なデメリットがあることがわかりましたね。

しかし矯正治療によってこれらのデメリットを克服し、健康で美しい歯並びを手に入れることができるのです。

歯並びが整うことで、

- 見た目が美しくなる

- 機能が改善される

- 健康が増進される

- 精神的に安定する

- 生活の質(QOL)が向上する

など、多くのメリットがあります。

矯正治療は決して安いものではありませんし、治療期間も長いため、なかなか決断できない方もいるかもしれません。

しかし、歯並びは一生涯にわたって付き合っていくものです。

歯並びのことで少しでも気になることがあればお気軽に歯科医院に相談してみましょう。

経験豊富な歯科医師が、あなたの歯並びのお悩みを解決し、理想の笑顔へと導きます。

もりかわ歯科医院では、無料カウンセリングを実施しております。

歯並びや矯正治療について、わからないことや不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

一緒に、あなたにぴったりの治療法を見つけましょう!

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。