こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

「乳歯はいつ生え変わるのだろう」と疑問を感じた方はいらっしゃいませんか。お子さまの乳歯が永久歯に生え変わりできているのか、不安を感じている親御さまも多いと思います。

本記事では、乳歯と永久歯の萌出時期や生え変わる時期・生え変わりの際に起こるトラブルと対処法について解説します。乳歯の生え変わりに疑問を感じていらっしゃる方は、ぜひ参考にしてください。

乳歯の数と生える順番

乳歯は生後6か月ごろに生えはじめ、3歳ごろまでに上下で20本の歯が生えそろいます。乳歯が生える目安は、以下のとおりです。

<乳歯の萌出時期の目安>

| 上の歯 | 萌出時期 |

|---|---|

| 乳中切歯 | 8~11か月 |

| 乳惻切歯 | 11~12か月 |

| 乳犬歯 | 1.8歳 |

| 第一乳臼歯 | 1.6歳 |

| 第二乳臼歯 | 2歳 |

| 下の歯 | 萌出時期 |

|---|---|

| 乳中切歯 | 6~7か月 |

| 乳惻切歯 | 10~11か月 |

| 乳犬歯 | 1.8歳 |

| 第一乳臼歯 | 1.6歳 |

| 第二乳臼歯 | 2歳 |

乳歯は生後6か月ごろに下の前歯から生えはじめるのが一般的です。その後、下の前歯と上の前歯が2本ずつ生え始め、前歯が4本生えそろいます。乳歯が生えそろう順番は、乳中切歯→乳側切歯→乳犬歯〜のように、表の上から順番に生えそろう場合が多いでしょう。

しかし、上記はあくまでも目安で、生える順番や時期は個人差があります。半年程度のずれであれば神経質になる必要はありません。1歳を過ぎても歯が生えない、萌出目安から1年以上経っても歯が生えてくる様子がない場合は、歯科医院を受診して確認してもらいましょう。

永久歯の数と生える順番

永久歯は6歳ごろに下の第一大臼歯(6歳臼歯)が生えはじめ、14歳ごろまでに上下で28本の歯が生えそろうのが一般的です。第三大臼歯(親知らず)は、生まれつき欠損している場合や萌出スペースが足りずに生えてこない場合が多くみられます。第三大臼歯まで生えそろった場合、永久歯は全部で32本となります。

永久歯が生える目安は、以下のとおりです。

<永久歯の萌出時期の目安>

| 上の歯 | 萌出時期 |

|---|---|

| 1.中切歯 | 7〜8歳 |

| 2.側切歯 | 8〜9歳 |

| 3.犬歯 | 11〜12歳 |

| 4.第一小臼歯 | 10〜11歳 |

| 5.第二小臼歯 | 10〜12歳 |

| 6.第一大臼歯 | 6〜7歳 |

| 7.第二大臼歯 | 12〜13歳 |

| 8.第三大臼歯 | 17〜21歳 |

| 下の歯 | 萌出時期 |

|---|---|

| 1.中切歯 | 6〜7歳 |

| 2.側切歯 | 7〜8歳 |

| 3.犬歯 | 9〜10歳 |

| 4.第一小臼歯 | 10〜12歳 |

| 5.第二小臼歯 | 11〜12歳 |

| 6.第一大臼歯 | 6〜7歳 |

| 7.第二大臼歯 | 11〜13歳 |

| 8.第三大臼歯 | 17〜21歳 |

6歳前後で下の乳中切歯が抜けて永久歯に生え変わり、第一大臼歯が生えはじめます。7歳ごろに上の前歯が生え変わり、順番に永久歯へ生え変わるのが一般的です。永久歯は、6→1→2→3→4→5→7→8の順番で生えそろうケースが多いでしょう。

ただし、乳歯と同様に歯が萌出する時期や順番は個人差が大きいため、順調に生え変わっている場合は順番を心配する必要はありません。

生え変わりの時期

乳歯が抜ける時期には個人差がありますが、6歳前後から12歳くらいまでに乳歯から永久歯へ生え変わります。

はじめに、下の乳中切歯が抜けて中切歯へ生え変わり、ほぼ同じ時期に奥歯の第一大臼歯(6歳臼歯)が生えるのが一般的です。8〜9歳ごろには、乳臼歯が小臼歯へと生え変わり、11歳ごろから上下の奥歯が生えはじめるでしょう。

なお、大臼歯は乳歯では存在せず、永久歯ではじめて生える歯となります。14歳前後で第二大臼歯までの28本の歯が生えそろうでしょう。

ただし、歯の生え変わりには個人差があります。永久歯は2年前後の差があっても問題ないので、多少の遅れは心配いりません。生え方に左右差がある場合や乳歯が抜けたのに永久歯が生える兆候がない場合は歯科医院に相談しましょう。

生え変わりのサインと注意点

乳歯から永久歯に生え変わるサインは「歯がグラグラ揺れる」ことです。

永久歯への生え変わりが近くなると、永久歯は萌出の準備を始め、乳歯の歯の根は溶けはじめます。乳歯の歯の根が徐々に溶けていくと、歯がグラグラ揺れはじめ、根が完全に溶けてなくなると乳歯は抜け落ち、後続の永久歯が萌出します。

歯が揺れるので、食事など物を噛んだときに痛みがともなう場合もあるでしょう。お子さまが「歯がグラグラしてきた」「歯がグラグラ揺れて痛い」などと訴えたら、生え変わりが近いサインです。

生え変わりの時期に注意すべき3つの主なポイントは、以下のとおりです。

・乳歯の虫歯は早めに治療する

・虫歯にならないように予防する

・口内に異常がないか観察する

以下、それぞれ解説します。

乳歯の虫歯は早めに治療する

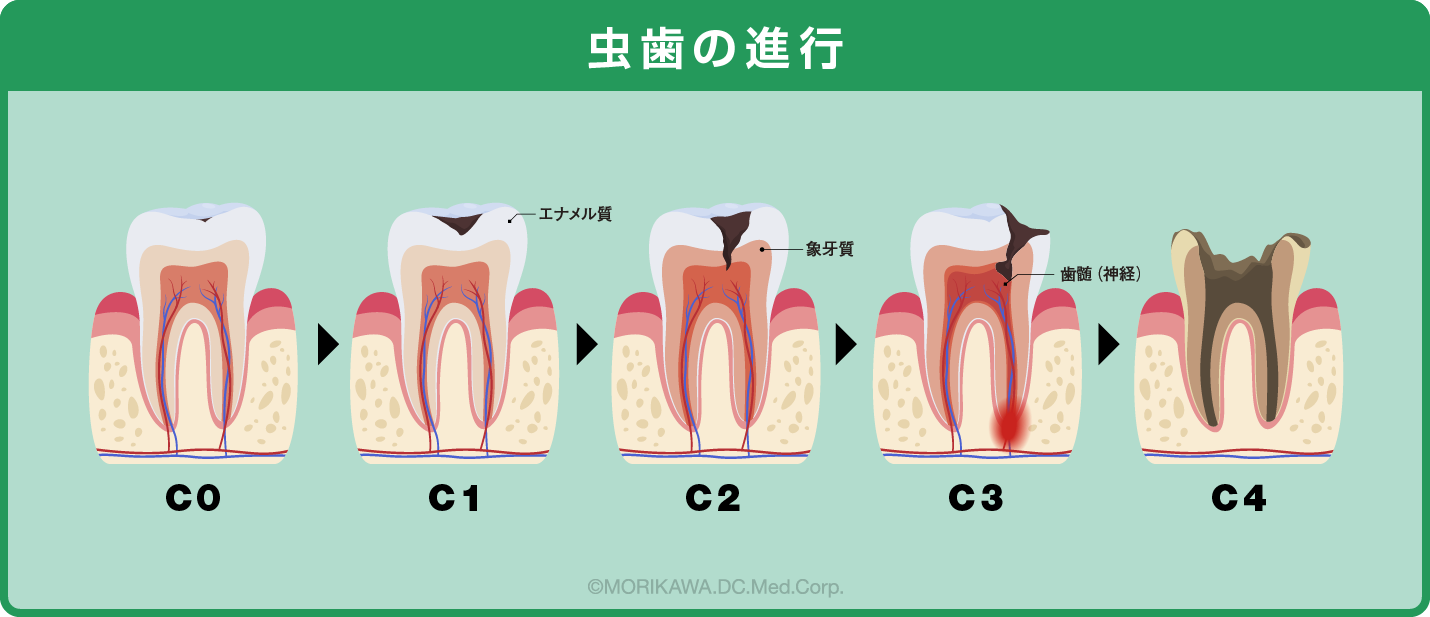

「乳歯は永久歯に生え変わるから虫歯になっても大丈夫」と判断して虫歯を放置すると、永久歯にも悪影響をおよぼします。乳歯の虫歯が歯の根まで到達すると、歯の根の下にある後続の永久歯に形成不全や変色などのトラブルが起きるリスクが高くなるでしょう。

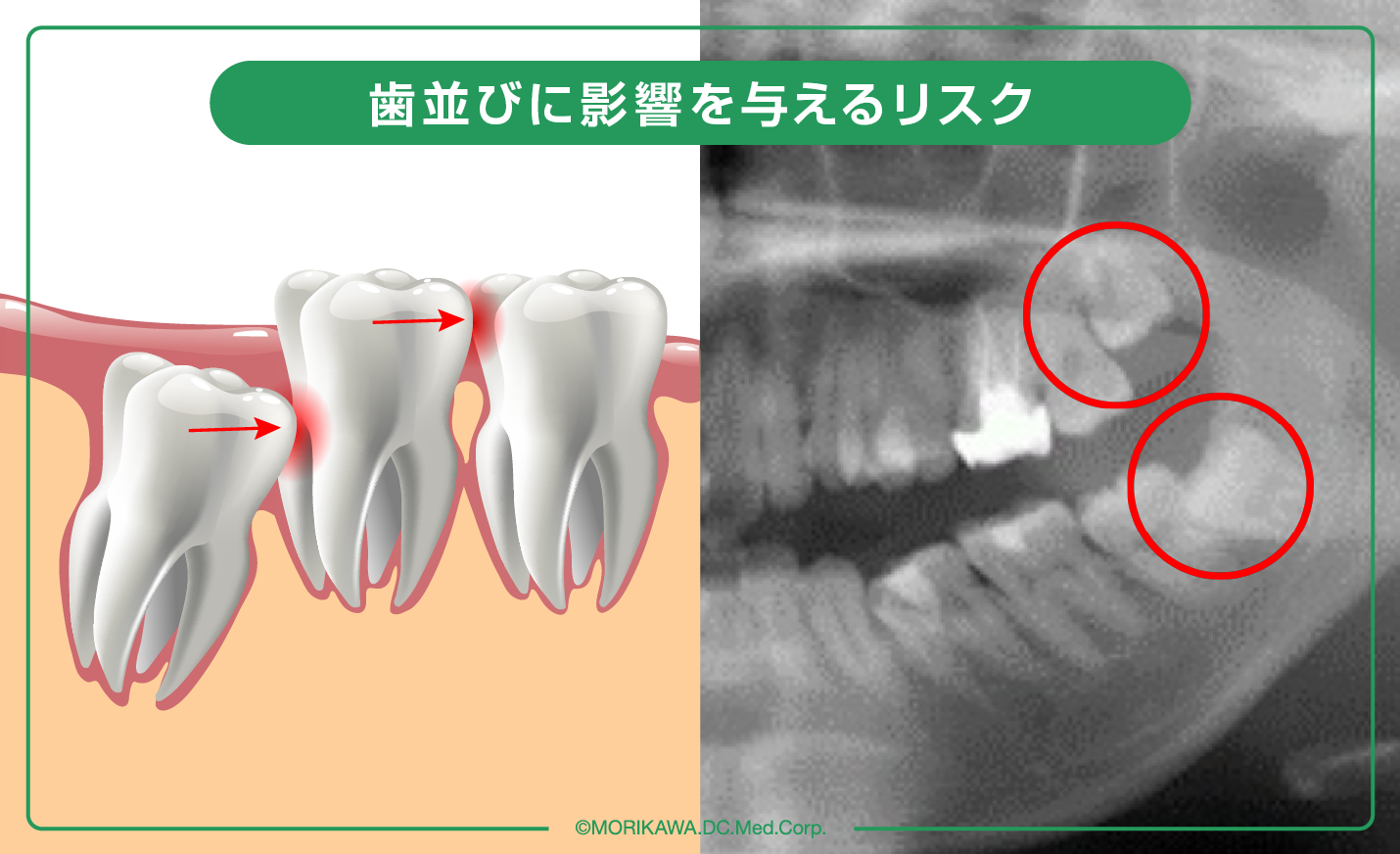

また、虫歯で早期に乳歯を失った場合、周囲の乳歯が傾くことや伸びることがあるため、永久歯の歯並びにも悪影響が出る可能性があります。永久歯を守るためにも乳歯の虫歯は早めに治療しましょう。

虫歯にならないように予防する

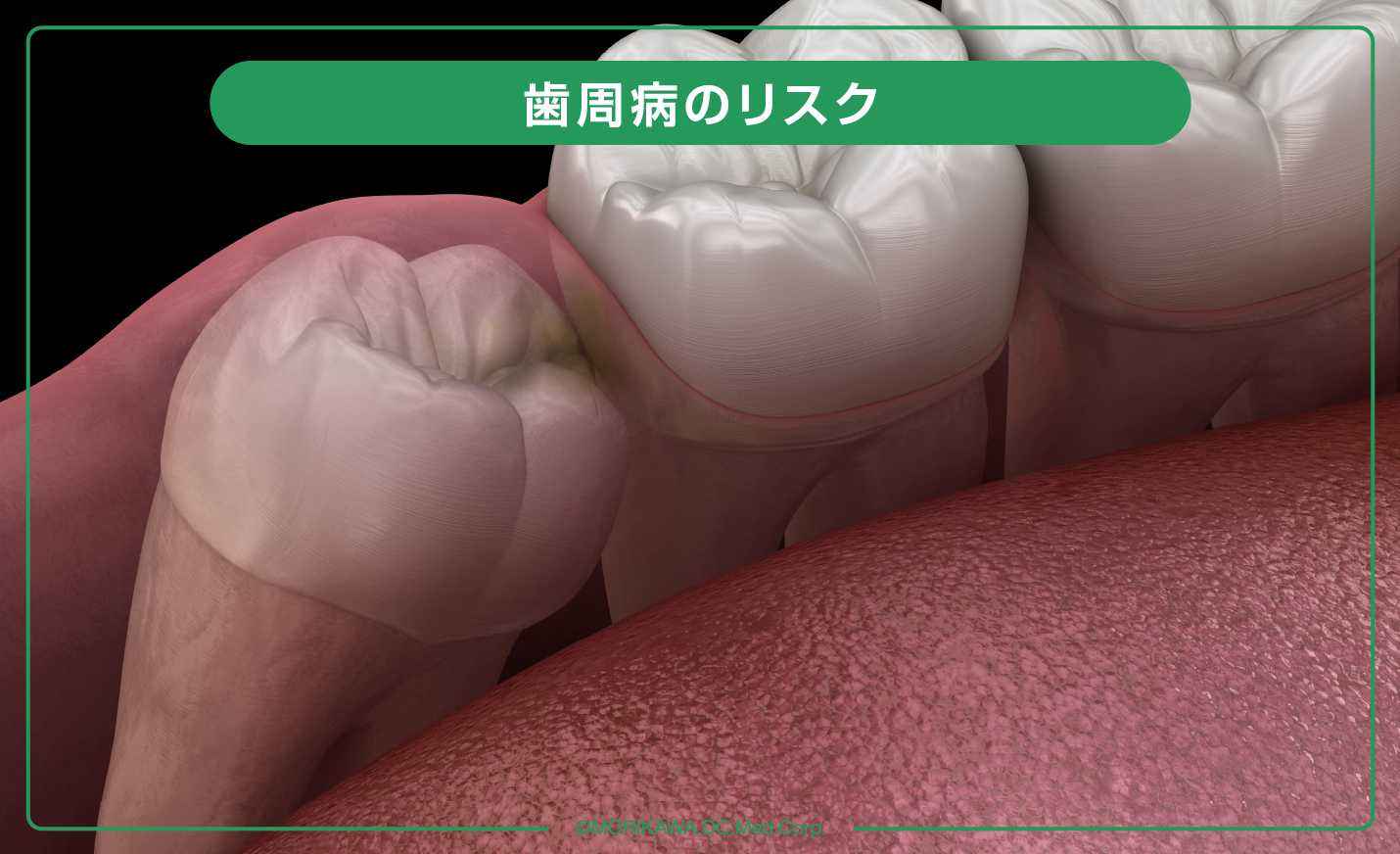

生えたての永久歯は虫歯リスクが高く注意が必要です。歯の質が弱いため、虫歯菌の出す酸に溶けやすい特徴があります。

また、大臼歯については歯の溝が深く複雑なため、溝の部分に汚れが残りやすいです。虫歯予防は、毎日の歯磨きで虫歯菌の数を減らすことはもちろんですが、予防処置を積極的に活用するとよいでしょう。

歯科医院で高濃度フッ素を塗布する、大臼歯にシーラントを施術することで、歯の質が強くなり、虫歯になりにくい環境を整えることができます。乳歯と永久歯が混在する時期は、歯ブラシがあてにくく磨き残しが出やすいため、かならず仕上げ磨きを行いましょう。

口内に異常がないか観察する

乳歯がグラグラしている時期や乳歯が抜けたあとは、仕上げ磨きの際などに口内をよく観察しましょう。

永久歯が萌出しているのに乳歯が抜けない、永久歯が生えてこない、歯肉炎になっているなどのトラブルが起きやすい時期となります。トラブルや気になることがあったら早めに歯科医院で確認してもらうことが大切です。

生え変わりに関連するトラブルと対処法

乳歯から永久歯に生え変わる際、ごくまれにトラブルが起きるケースがあります。永久歯の萌出に影響が出る可能性や先天性の疾患がある可能性があるので、トラブルが起きた際は早めに歯科医院を受診してチェックしてもらいましょう。

生え変わりの時期に起こる3つの主なトラブルは、以下のとおりです。

・乳歯が抜けない

・永久歯が萌出しない

・永久歯の数が多い

以下、それぞれ解説します。

乳歯が抜けない

乳歯が抜ける前に永久歯が生えてしまうケースがあります。

乳歯が抜ける様子がなく永久歯が萌出している場合は、歯並びに悪影響をおよぼすリスクが高いです。歯科医院を受診して、経過観察でいいのか抜歯する必要があるのか、確認してもらいましょう。

また、まれに歯の生え変わりの時期を大きく過ぎても乳歯が抜けないケースがあります。思春期を過ぎても乳歯が抜けない場合「先天性欠損歯」である可能性が高いです。先天性欠損歯は、何らかの理由で永久歯が生まれつきない状態をさします。

歯並びや噛み合わせに問題が生じる場合は、乳歯を抜歯して、部分入れ歯やブリッジなどの治療が必要になることもあります。先天性欠損歯はレントゲン撮影で確認できるので、思春期を過ぎても乳歯が残っている場合は歯科医院で確認してもらいましょう。

永久歯が萌出しない

乳歯が抜けたのに永久歯が生えてこない場合、埋伏歯の可能性があります。

埋伏歯とは、永久歯の生えるスペースが不足しているなどの理由から、歯がうまく萌出できずにいる状態をさします。埋伏歯は、ゆっくり時間をかけて萌出する場合もあるため、状態によっては経過観察となることもあるでしょう。

しかし、自然に萌出することが難しいと診断された場合は、歯茎の切開や矯正装置を装着して引っ張り出す処置が必要です。永久歯の状態はレントゲン撮影で確認できるので、永久歯がなかなか萌出しない場合は歯科医院で確認してもらいましょう。

永久歯の数が多い

永久歯は通常28本で、親知らずを加えると32本生えてきます。

しかし、まれに通常の本数よりも歯が多く形成される過剰歯がある方がいらっしゃいます。過剰歯は顎の骨に埋まっている場合や萌出している場合などさまざまです。

過剰歯がほかの永久歯の萌出や歯並びに影響している場合は抜歯する必要があります。周囲の歯や歯並びに悪影響がなければ経過観察となる場合が多いでしょう。

まとめ

乳歯は生後6か月前後から生えはじめ、上下合わせて20本生えそろいます。永久歯は上下合わせて28本、親知らずも含めると32本の歯が生えそろい、6歳前後に第一大臼歯の萌出からはじまります。歯の萌出時期や順番は個人差が大きく、半年程度の誤差は心配する必要はありません。

ただし、乳歯が抜ける前に永久歯が萌出している、乳歯が思春期を過ぎても残っている、永久歯が萌出しないなどのトラブルがある際は、早めに歯科医院で確認してもらいましょう。

また、歯科医院の定期検診を受けていれば生え変わりの異常を早い段階で見つけることができます。お子さまの口内の健康を維持するためにも定期的に歯科医院で確認してもらいましょう。

乳歯でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。