インビザラインファーストとは?

インビザラインファーストの特徴は?

1、目立たない透明なアライナー(マウスピース)

2、短期間での治療

3、快適な装着感:

4、取り外し可能

インビザラインファースト症例

インビザラインファースト矯正前(初診時)

今回の治療計画としては

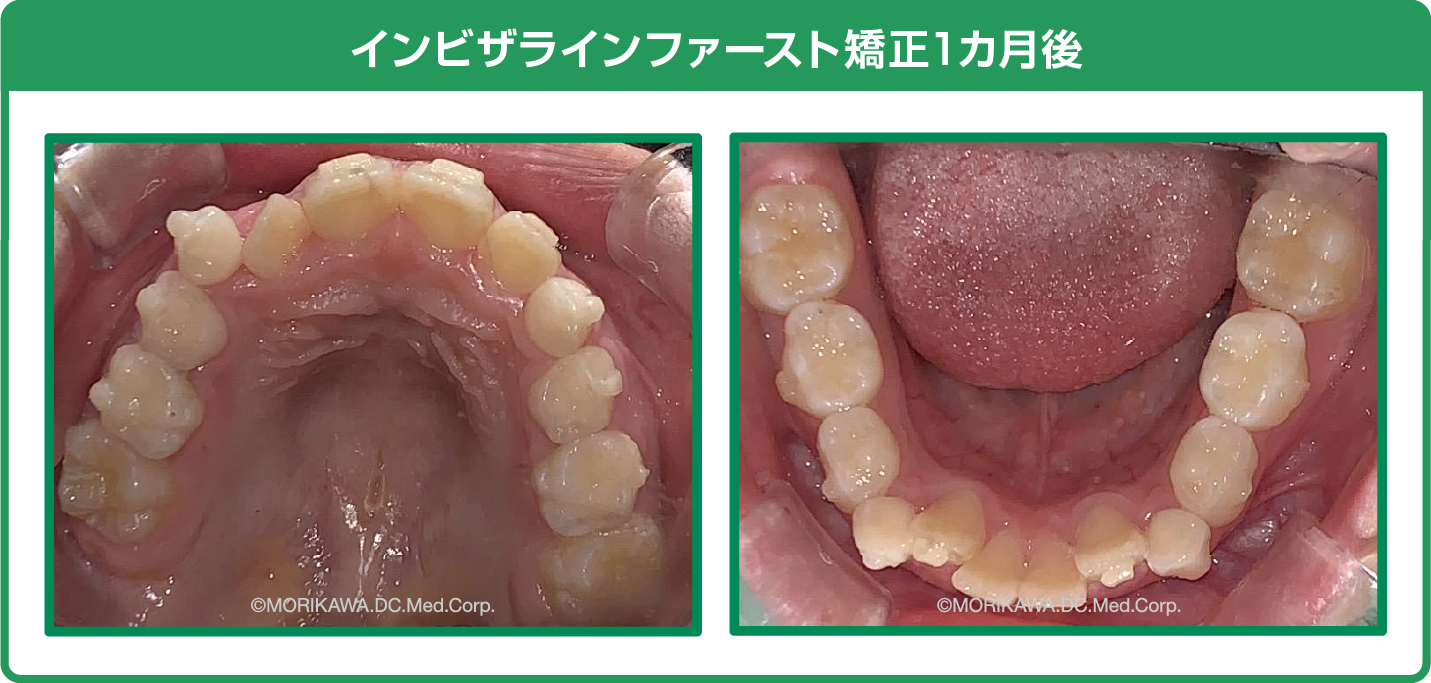

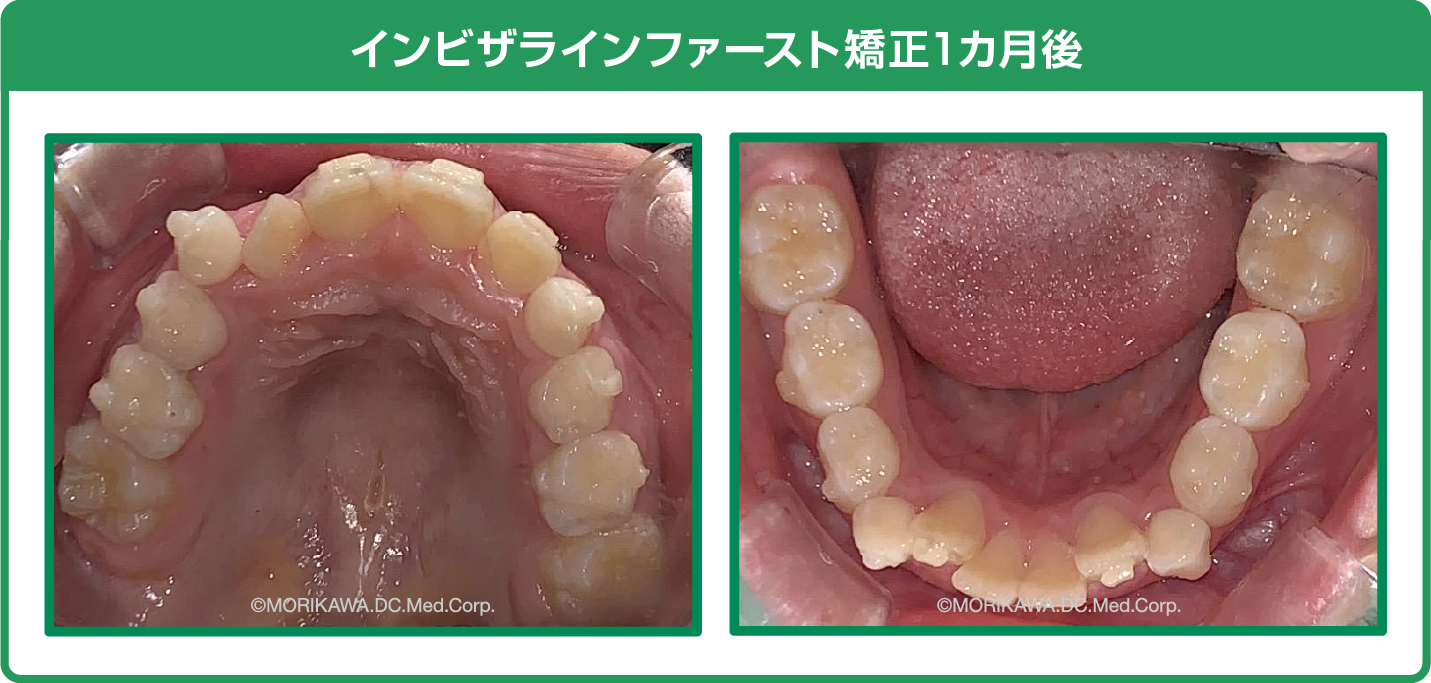

インビザラインファースト矯正1カ月後

患者さんのお母さまから

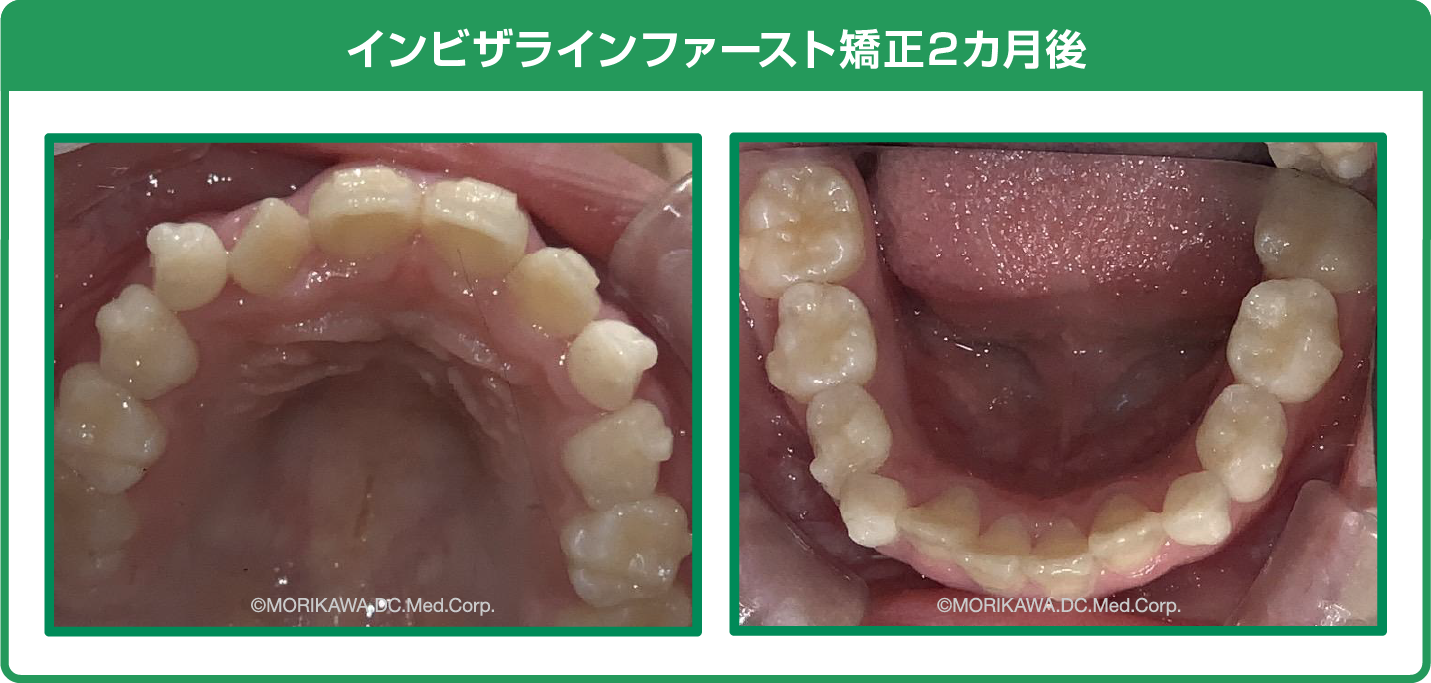

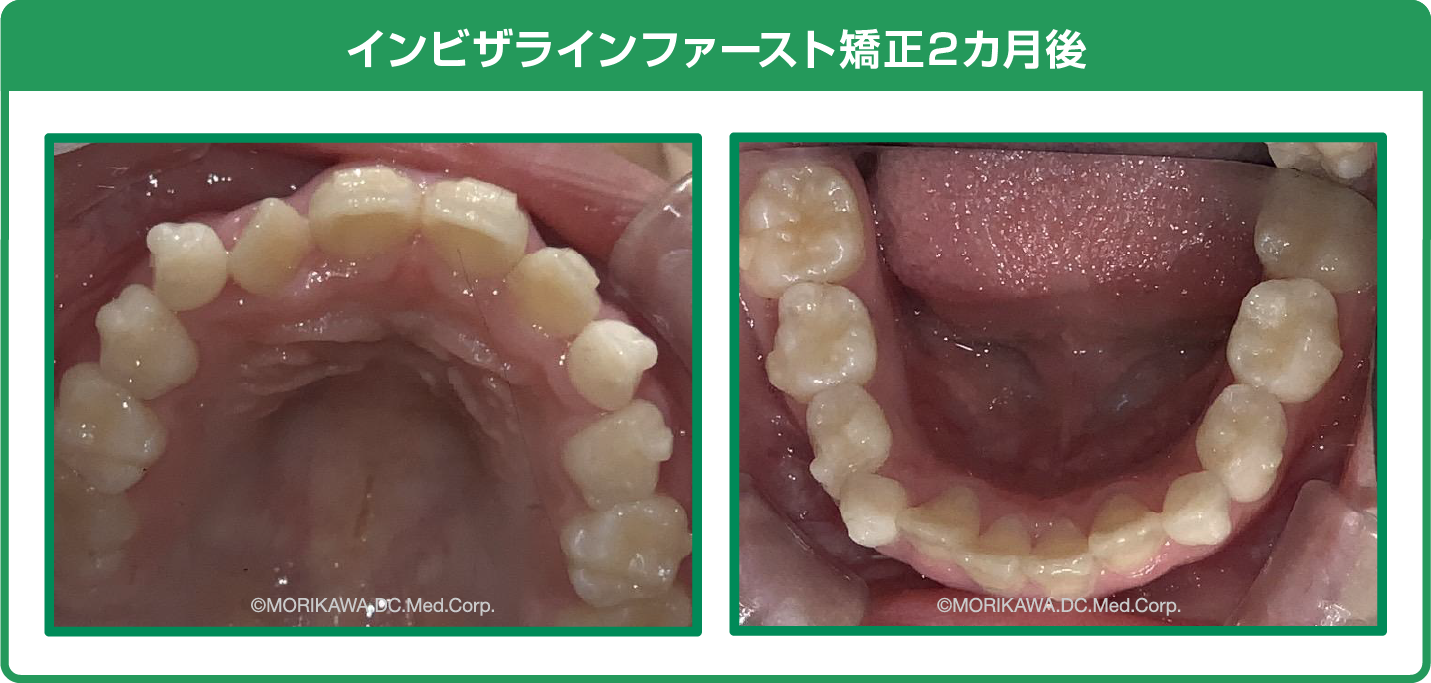

インビザラインファースト矯正2カ月後

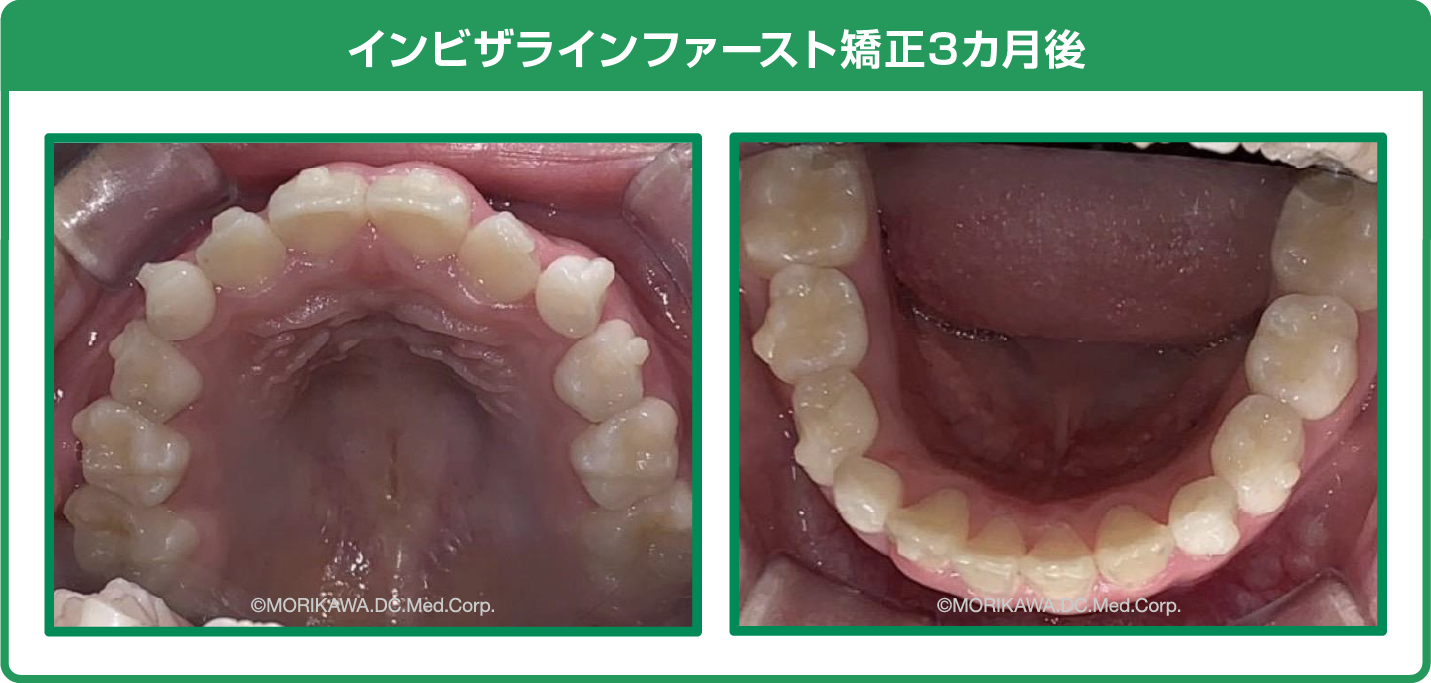

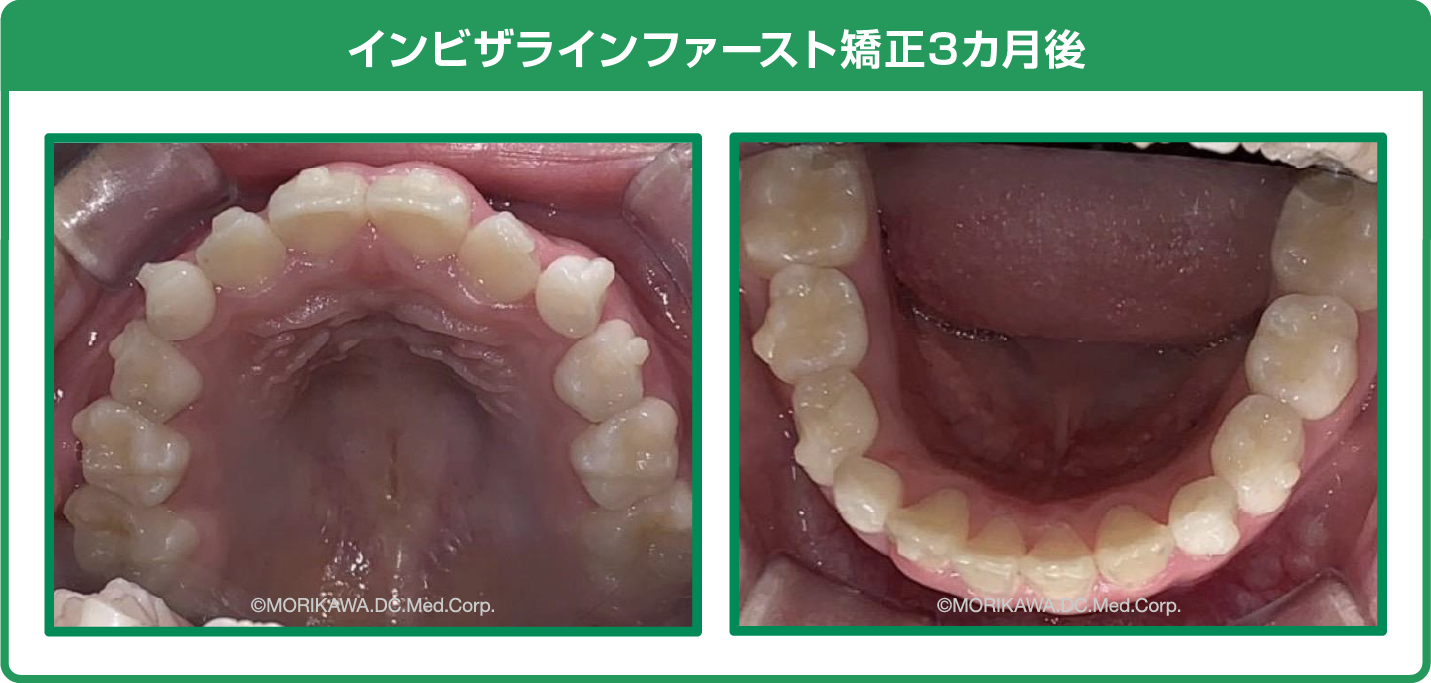

インビザラインファースト矯正3カ月後

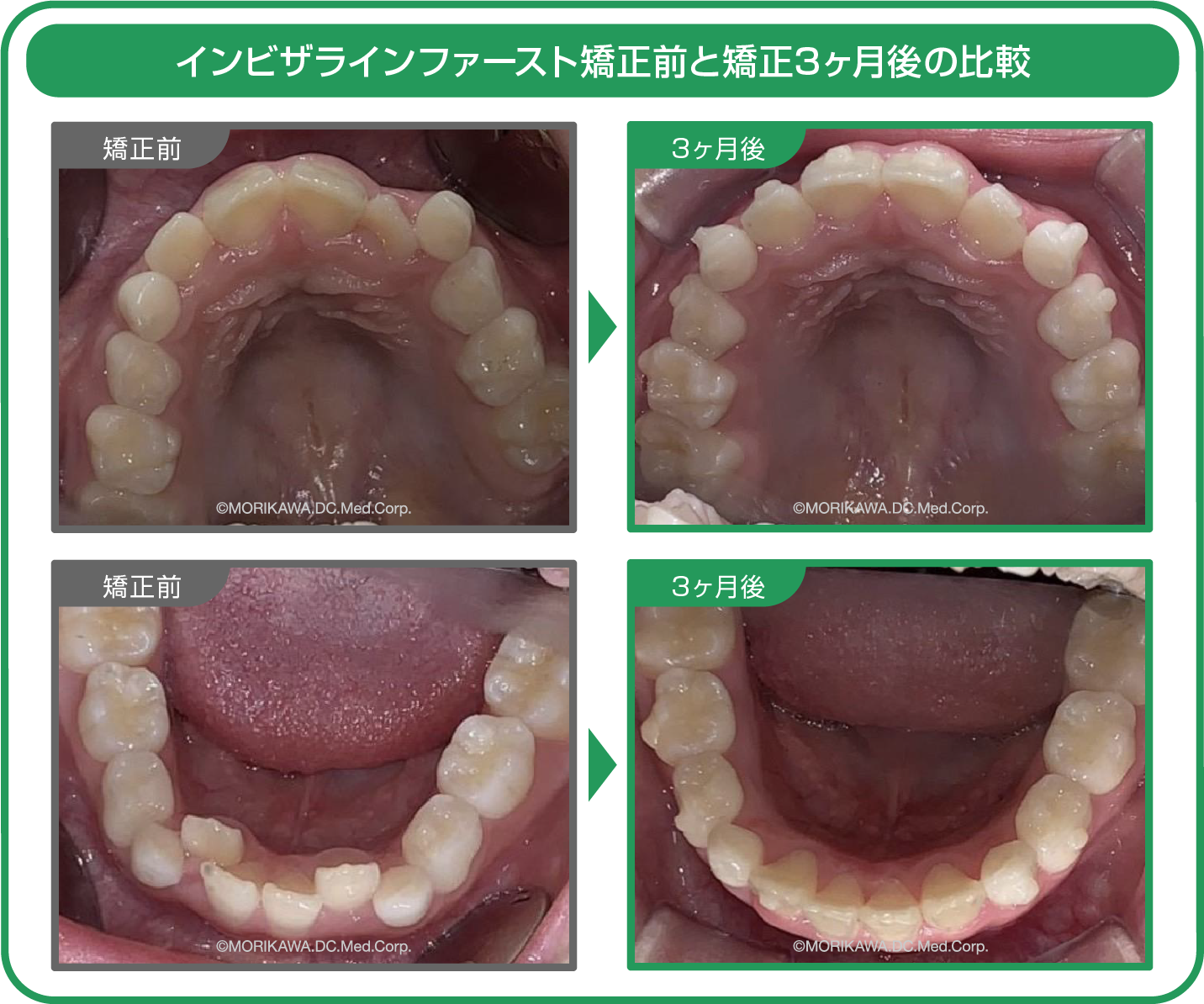

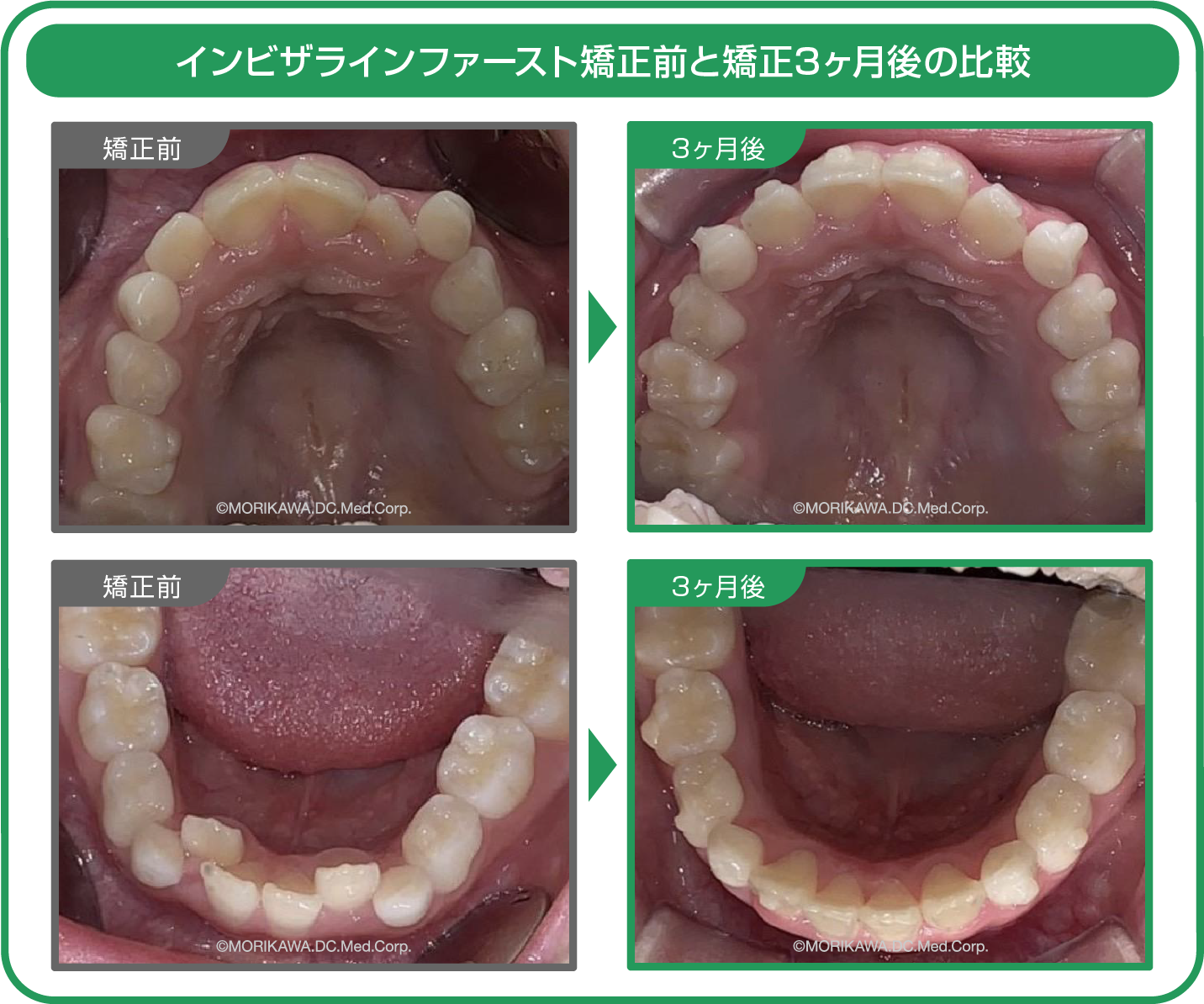

インビザラインファースト矯正前と矯正3ヶ月後の比較

いかがだったでしょうか?

こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

歯と歯の間は歯ブラシでは汚れを取りにくいため、虫歯になりやすいといわれています。ふだんどれだけ丁寧に歯を磨いても、気づかない間に歯垢が溜まり、虫歯になることもあります。歯と歯の間にできる虫歯には、どのような特徴があるのでしょうか。

今回は、歯と歯の間が虫歯になる原因や虫歯の治療方法、予防の方法などを解説します。歯と歯の間が虫歯になりやすいと感じている方や虫歯を予防したいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。

歯と歯の間に虫歯ができる原因は、ふだんの食事で摂取した食べ物が歯と歯の間に詰まりやすいためです。歯と歯の間は非常に狭いので、食べかすや汚れが残りやすいのです。歯に詰まった食べかすや汚れには、歯に詰まっていることに気づかない小さなサイズのものもあります。

歯に詰まった細かい食べかすは、歯磨きをしても除去できないことがあります。歯ブラシだけで除去することは難しく、デンタルフロスや歯間ブラシを使わないといけない場合も多いです。詰まった食べかすがやがて歯垢となり、虫歯になるのです。

歯と歯の間の虫歯は自分では確認することが難しいため、虫歯が進行していることに気づかない方もいるでしょう。

歯と歯の間の虫歯は、珍しいものではありません。

しかし、歯と歯の間の虫歯は発見が難しいことが特徴です。虫歯かどうか判断するには、レントゲンを撮影しなければいけないでしょう。

虫歯の初期段階では、歯と歯の間が少し黒くなっているのが見える程度です。黒いだけでなく、虫歯部分に穴があいている場合もあります。痛みや不快感が少なく、気づかないうちに虫歯が進行することも少なくありません。

歯と歯の間の虫歯は、進行が早いことも特徴です。歯と歯の間は汚れが溜まりやすく、適切なケアが難しいためです。

歯と歯の間の虫歯は、デンタルフロスで判明することもあります。ふだんの歯磨きの際にデンタルフロスを使用して、歯にフロスが引っ掛かる場合や、フロスが切れる場合などは、虫歯を疑いましょう。虫歯によって歯の一部が溶け、表面がギザギザになっている可能性があります。

歯と歯の間にできた虫歯の治療法は、以下のとおりです。

歯と歯の間の虫歯の部分を上から削り、詰め物や被せ物をします。詰め物や被せ物は、材質によって保険適用か自費治療に分かれます。

歯を小さく削った場合の保険適用の詰め物としてはコンポジットレジン、自費治療ではセラミックインレーやハイブリッドセラミックインレーなどを使用することが多いです。歯を大きく削った場合は、保険適用の銀歯や自費治療のセラミッククラウンなどが使われます。

歯と歯の間の虫歯治療では、広い範囲を削る必要があります。保険適用のコンポジットレジンは、費用は安いものの耐久性が低いため、すぐに取れることがあるので注意してください。

歯と歯の間の虫歯は見えにくく、治療が難しいです。セパレーターとよばれる、歯と歯の間にすき間を作る装置や、直径5mm程度のゴム製のリングを使用して治療することがあります。

セパレーターを装着すると、1週間程度で歯と歯の間にすき間が生まれます。見えなかった虫歯が見えるようになるため、治療することが可能です。セパレーターで広げた歯間は1~2日で自然に戻るため、歯並びに支障は出ないとされています。

歯と歯の間の虫歯は気づきにくく治療が難しいため、なるべく虫歯にならないように予防することが大切です。歯と歯の間の虫歯の予防方法をご紹介します。

歯磨きの際にデンタルフロスを使用すると、虫歯予防に効果的です。歯ブラシだけでは、歯と歯の間に詰まった汚れをすべて取り除くのは困難です。歯磨きのあとにデンタルフロスを使用することで、歯ブラシでは取れない汚れもしっかり除去できます。

デンタルフロスには、持ち手付きのホルダータイプや、好きな長さにカットして使うロールタイプなどがあります。デンタルフロスは細いため、すべての歯間の汚れを落とせることが特徴です。こどもから大人まで、年齢を問わず使用できることも特徴でしょう。

デンタルフロスと同様に、歯間ブラシの使用も効果的です。歯と歯のすき間が広い方は、歯間ブラシのほうが汚れを取りやすいでしょう。

歯と歯のすき間はそれぞれ違うため、歯間ブラシが入らないすき間もあります。歯間ブラシを使用する際は、無理にすき間に入れないように注意してください。歯間が狭い部分にはデンタルフロスを使用するなど、うまく使い分けるとよいでしょう。

歯間ブラシにはL字型とI字型があります。歯間部にゆっくり差し込み、前後に数回動かして汚れを取ってください。歯茎を傷つける可能性があるので、力を入れずに優しく行いましょう。

歯磨きのあとやすぐに歯磨きができないとき、出先で食事をしたときなどは、うがい薬の使用が効果的です。うがいで歯に詰まった汚れのすべてを取り除くことはできませんが、食事直後の口腔内に残った汚れや食べかすをある程度除去できます。

また、口腔内の細菌を除去してくれるため、細菌が繁殖しにくい口腔環境を維持できるでしょう。帰宅後はできるだけ早く歯磨きを行うことを忘れないでください。

虫歯にならないためには、汚れの除去だけでなく、細菌が繁殖しにくい状態を保つことが重要です。ふだんの歯磨きのあとにもうがい薬を使用し、清潔な口内を保ちましょう。

フッ素には、歯のエナメル質を強化する効果があります。ふだんの歯磨きにフッ素入りの歯磨き粉を取り入れることで、虫歯予防に効果が期待できるでしょう。

ふだんのセルフケアを丁寧に行うことはもちろん、歯科医院でのプロフェッショナルケアを受けることも虫歯予防に効果的です。

ご自身では見えない歯の裏側や磨き残しは、プロに確認してもらう必要があります。定期的にケアを受けることで、自分では気づけない初期の虫歯なども早期に発見できます。定期検診では歯磨きの指導なども行うので、セルフケアの改善につながるでしょう。虫歯の原因となる歯垢を自宅でしっかりと除去できるようになります。

歯と歯の間の虫歯は、食べかすや汚れを磨き残すことで生じます。歯と歯の間にできた虫歯に自分で気づくことは難しく、治療も困難です。治療では大きく歯を削る必要があるため、歯の寿命を縮めることになるでしょう。そのため、歯と歯の間の虫歯を防ぐことが大切です。

ふだんの歯磨きだけでは、十分に汚れや食べかすを取り除けません。歯ブラシだけで終わりにせず、デンタルフロスや歯間ブラシも使用して徹底的に汚れを除去しましょう。

外出先など、食後に歯を磨くことが難しい場合は、うがい薬を使用してうがいしてください。大まかな汚れや細菌を口内から除去することができます。

歯科医院の定期検診を受けることで、自分では気づけなかった磨き残しや初期虫歯を発見してもらえます。歯磨き指導を受けて磨き残しを減らすことができれば、虫歯予防に非常に効果があるでしょう。

日頃のセルフケアを徹底し、定期的にプロのケアを受けることで、歯垢のないきれいな歯を保ちましょう。

歯と歯の間の虫歯でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

歯槽膿漏とは、歯周病のなかで最も重い状態です。歯茎が赤く腫れる、歯磨きの際に出血するなどの症状がある場合、初期の歯槽膿漏が疑われます。歯槽膿漏の初期は自覚症状が現れにくいため、「自然に治るだろう」「歯科医院に行くほどではない」と自己判断する方も多いです。

しかし、歯槽膿漏を放置すると症状が進行し、歯を失う可能性もあります。

今回は、歯槽膿漏の症状や原因、治療法について解説します。予防法もご紹介しますので、歯槽膿漏が気になる方はぜひ参考にしてください。

歯槽膿漏とは、歯周病が最も進行した状態です。歯周炎ともいわれます。

歯周病は、歯肉炎や歯槽膿漏を含む炎症性疾患の総称です。歯周病菌によって歯の周りにある組織に炎症が起き、歯を支える歯槽骨が破壊される疾患です。

歯周病が進行して歯槽膿漏になると、歯槽骨が破壊されることで歯が抜け落ちる可能性があります。歯槽膿漏は、進行すればするほど治療が難しくなり、長期間の治療が必要です。歯周病の症状がある方は早めに歯科医院を受診し、治療を行うことが大切です。

歯槽膿漏になると、歯周病菌を原因とする炎症によってさまざまな症状が現れます。歯槽膿漏の状態別の症状は、以下のとおりです。

<歯槽膿漏の症状>

| 軽度 | ・歯肉に赤みや腫れが現れる

・ブラッシング時に出血する |

| 中等度 | ・歯肉付近に歯垢が溜まる

・ 歯肉が変色する ・ 歯と歯の間に食べかすが詰まる ・ 口臭がある |

| 重度 | ・硬い食べ物を噛むと痛む

・歯肉を押すと血や膿が出る ・ 歯肉が下がる ・ 歯が浮いているように感じる ・歯が揺れるように感じる ・歯並びが悪くなる |

歯槽膿漏が軽度のうちは、強い症状は現れません。軽い歯肉の赤みや腫れ、ブラッシング時の出血がみられる程度です。そのため、気付いたときには症状が進行しているケースも少なくありません。

歯の土台となる歯槽骨の破壊が進むと、硬いものを噛むときに痛みが出る、歯並びが悪くなる、歯がグラグラして最悪の場合抜けるなど、生活に支障をきたす可能性もあるでしょう。

初期の段階で歯槽膿漏の治療を行えば、症状が改善し進行を抑えられます。悪化すると治療が困難になり、長期にわたる治療が必要になります。少しでも気になる症状があれば、歯科医院を受診しましょう。

歯槽膿漏の原因は、歯垢(プラーク)に生息する細菌です。歯と歯肉の間(歯周ポケット)に歯垢が溜まると、細菌が増殖して毒素を出します。細菌が出す毒素が、歯周組織に炎症を起こす原因です。

歯垢は除去しなければ硬くなり、やがて歯石になります。歯石は歯の表面に強固に付着するため、ブラッシングで除去することは困難です。歯石を放置すると毒素を出し続け、歯周病が進行します。

歯槽膿漏の治療法は、症状によって異なります。歯肉や歯槽骨の状態、症状などを確認し、どの治療法が適切か判断します。

治療の基本は、ブラッシング指導と歯垢・歯石の除去です。症状が悪化していて基本的な治療で改善することが難しいケースでは、外科的な治療が必要です。

歯槽膿漏の治療では、まずは歯周基本治療が行われます。

症状が比較的軽度の場合、歯周基本治療で症状の改善が期待できるでしょう。歯周病の原因となる歯垢や歯石を除去し、ブラッシング指導によるプラークコントロールを徹底することで、歯槽膿漏の症状を改善させます。

歯科医師や歯科衛生士が、毎日のブラッシングで歯垢を除去できるように指導を行います。正しブラッシング方法を身につけ、歯槽膿漏の症状を改善して進行を抑制することが目的です。

ブラッシングのポイントは、一人ひとりのお口の状態によって異なります。汚れが残りやすい部分を効果的に磨く方法を身につけ、患者さま自身がプラークコントロールを徹底して行うことが重要です。

専用の器具を使用して、歯の表面に付着している歯垢と歯石の除去を行います。

歯石はふだんの歯磨きでは除去できません。歯科医院では、歯周ポケットの深い部分にたまっている歯石の除去も可能です。

症状が進行している場合は、歯周外科治療の対象になります。

適切な外科治療を行うことで、抜歯をせずに治療できるケースもあります。症状が進行している方でも、諦めずに治療を行うことが大切です。

歯槽膿漏の外科治療は、大きく以下の2つに分けられます。

・フラップ手術

・歯周組織再生療法

それぞれ解説します。

フラップ手術とは、深い歯周ポケットにある歯石を除去する手術です。

歯肉を切開して歯根の深い部分まで見える状態を作り、細菌や歯石などを徹底的に除去します。歯石を除去して歯周ポケットを浅くすることで、歯槽膿漏の進行を抑えることが可能です。

フラップ手術は、基本治療後に歯周ポケットの深さが4mm以上あり、歯石が残っている場合に検討します。手術時間は1時間程度で、手術費用には保険が適用されます。

フラップ手術のあとは、歯肉が下がって歯が長く見える、歯がしみるなどの症状が出るリスクがあるでしょう。手術を行う際は、歯科医師としっかり相談することが大切です。

歯を支える歯槽骨が溶けているケースは、歯周組織再生療法を行います。歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた歯肉や歯根膜、歯槽骨、セメント質を再生する手術です。

歯周組織再生療法にはさまざまな方法があります。今回は、代表的な3つの方法をご紹介します。

1.GTR法

GTR法は、GTRメンブレンという特殊な膜で歯根を覆い、歯槽膿漏によって破壊された骨の再生を促す治療です。

骨は、粘膜に比べて再生に時間がかかります。骨より先に粘膜が再生すると、歯周組織が十分に再生できなくなるでしょう。そのため、歯周組織を再生させたい部分に特殊な人工膜を設置し、粘膜が侵入することを防ぎます。歯周組織が再生するために必要な場所を確保し、再生を促すのです。

GTR法は、使用する膜の種類によっては保険が適用されます。

2.歯周再生材料を用いた歯周組織再生療法

歯肉を切開して歯垢や歯石を除去したあと、歯周組織再生材料を歯根の表面に塗布し、歯周組織の再生を促す治療法です。

使用されることが多い歯周組織再生材料として、エムドゲインやリドグロスが挙げられます。エムドゲインは自由診療、リドグロスは保険が適用される材料です。

3.骨移植

骨移植は、人工骨や患者さま自身の骨を移植する治療法です。

骨の破壊が広範囲に及ぶケースにも対応できます。骨の再生を促進するために、エムドゲインを併用する場合もあるでしょう。

骨移植は、一部の治療のみ保険が適用されます。保険が適用される範囲は、使用する素材や手術の方法などによって異なります。保険適用外の人工骨を使用した場合やエムドゲインを併用した場合は、自費診療になるでしょう。

歯槽膿漏が進行すると、歯が抜け落ちる、抜歯が必要になるなど、歯を失う原因になります。また、お口の中だけでなく、全身にも影響を与えるでしょう。歯周病菌が血管を通して全身に運ばれると、脳梗塞や心筋梗塞、認知症などの疾患を引き起こすリスクがあります。歯槽膿漏を予防するには、お口の中を清潔に保つことが重要です。

定期的に歯科医院を受診し、検診やブラッシング指導を受けましょう。歯周病は生活習慣病に位置づけられており、生活習慣を改善することで予防が可能な疾患です。

歯槽膿漏を予防する方法を解説します。

歯槽膿漏の予防の基本は、毎日の歯磨きです。歯に付着した汚れをしっかり取り除き、口腔内を清潔に保つことが重要です。

歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使用し、歯と歯の間の汚れも丁寧に取り除きましょう。適切なブラッシング方法は、お口の状態によって一人ひとり異なります。徹底したプラークコントロールを行えるよう、歯科医院でご自身に適したブラッシング指導を受けるとよいでしょう。

歯周病を増殖させる原因となる歯石は、ご自身で除去することは困難です。定期的に歯科医院でクリーニングを受け、歯石を除去しましょう。

歯槽膿漏の予防には、定期的に検診を受けることも大切です。

初期の歯槽膿漏は、自覚症状が現れにくいです。症状を自覚した頃には歯槽膿漏が進み、治療に時間がかかる場合もあるでしょう。定期的にお口の状態をチェックすることで、初期の段階で歯槽膿漏を発見でき、症状が進行する前に治療を始められます。3か月に1回は歯科医院を受診し、歯科医師の診察を受けましょう。

歯槽膿漏の予防には、生活習慣の見直しも効果的です。

生活が乱れて疲れやストレスが溜まると、免疫力が低下し歯周病菌に感染しやすくなります。十分な睡眠や規則正しい生活、バランスのよい食事など、正しい生活習慣を身につけると免疫力が高まります。

また、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病にかかりやすく、悪化しやすいです。歯槽膿漏を予防し、健康を維持するためにも禁煙するのが望ましいでしょう。

歯槽膿漏は、歯周病が最も進行した状態です。多くの場合、自覚症状がないまま進行し、悪化すると歯が抜け落ちるケースや、抜歯が必要なケースもあります。お口の健康だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。

歯槽膿漏は、早期発見・早期治療によって症状を改善することができます。少しでも気になる症状がある場合は、歯科医院を受診してお口の状態をチェックしてもらってください。歯槽膿漏を予防するために、歯科医院の定期検診やクリーニング、ブラッシング指導を受け、健康なお口を守りましょう。

歯槽膿漏でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

歯科医院は「歯を削る」などの行為によるイメージにより、怖いと感じるこどももいます。そのため、いざこどもを歯科医院に連れて行くとなると、どの歯科医院を選べばいいのか迷うこともあるでしょう。

また、虫歯治療以外にも、小児歯科の診療内容はたくさんあります。長く健康な歯を維持するためには、こどもの頃から定期的に歯科医院に通うことが大切です。

この記事では、小児歯科の診療内容や小児歯科の対象年齢、小児歯科の選び方について解説します。

小児歯科は、こどもの口腔健康を専門的に管理するための歯科の一部で、乳歯のケアから永久歯への移行、そしてそのあとの管理を行います。こどもが小児歯科に通い始める目安は、一般的には0〜1歳半です。まずは、虫歯の確認やフッ素の塗布などが中心に行われるでしょう。

この時期に初めて歯科医院に訪れることで、こども自身が歯科医院を恐れることなく受診できるようになります。また、小さいうちから口腔ケアの重要性を理解し、正しい歯磨きの方法を覚えられるでしょう。

一般的には、中学生や高校生になると大人の歯に生え変わっているため、一般歯科での治療が可能になります。小児歯科を受診できる確定的な終了年齢は存在せず、小児歯科での方針や患者さん自身の状態などを見て歯科医師が判断するのが一般的でしょう。

大人が受診する一般歯科の診療は虫歯や歯周病などの治療が多いのに対し、小児歯科の診療は、主に歯の発育・発達に特化しています。小児歯科では具体的にどのような診療を行っているのか、それぞれ解説します。

こどもも大人同様に、砂糖を使用したおやつやジュースなどを飲食するため、きちんと歯磨きをしないと虫歯になります。そのため、丁寧な歯磨きや歯科医院での定期検診による虫歯予防が必要です。

こどもが小さいうちは、親御さんが歯磨きをしたり仕上げ磨きをしてあげたりすることが多いでしょう。そのため、こどもが小さいうちは親御さんが歯磨き指導を受けることが多いです。

こどもがある程度大きくなってきたら、こどもに直接歯磨きの指導があります。

しかし、まだうまく歯を磨けない子が多いため、親御さんが引き続き仕上げ磨きをしてあげる必要性があります。しばらくの間は、こどもと一緒に歯磨き指導を受けることになるでしょう。

歯科医院で初めてこどもが受ける処置は、乳児健診でのフッ素塗布の場合が多いでしょう。健診後も歯科医院で継続的にフッ素塗布の処置を受けることが推奨されています。

フッ素塗布をすることで、歯の表面を強化して虫歯を予防する効果があるといわれています。小さい頃の歯磨きは大変なため、フッ素塗布を定期的に行うことで、虫歯の元になる細菌に負けない口内環境を保てるのです。

小児歯科は「歯並び・噛み合わせの矯正」も診療範囲に含まれます。

乳歯から永久歯への生え変わり時期は、こどもの顎の骨格が成長段階であることによって起こる歯並びや噛み合わせの問題が現れる時期です。中には永久歯が生えそろう前に行うことで効果的な治療もあるため、歯科医師に早期に相談できるのは大きいといえるでしょう。

こどもの健康な歯を守るための治療を受けられる小児歯科ですが、どのように小児歯科を選べばいいのでしょうか。順番に解説します。

小児歯科を選ぶ際は「小児歯科診療経験が豊富」であることを確認しましょう。

大人と違って、こどもは歯も骨格も発達段階です。また、こどもは大人に比べてじっとしていられない、または感情に左右されやすいなど、診療だけでなくコミュニケーションが重要になる面もたくさんあります。

こどもの年齢や成長に合わせた予防や治療計画が必要なことから、経験豊富な歯科医院を選ぶことが大切です。

小児歯科では、カウンセリングが丁寧であるかも大きなポイントです。

診察を受けるうえで、いかに歯科医師やスタッフがこどもを理解し、前向きに診察をすすめられるかが重要になってきます。そのため、初回はこどもの歯の状態を見てもらう以外にも、どのような性格のこどもなのか、何が好きで嫌いなのかなど、こどもの特性を一緒に見ることが大切です。

それによって、歯科医師やスタッフと、こどもや親御さんとの間のコミュニケーションが円滑になり、結果的に診察がスムーズにいくでしょう。

こどもにとって歯科医院は未知の世界で恐怖の対象になることが多いため、口腔ケアが疎かになるケースも少なくありません。こどもがリラックスして治療を受けられるような「怖くない雰囲気」の小児歯科を選びましょう。

キッズスペースが設置されていることや暖色系の壁であること、こどもが好きなイラストやキャラクターの装飾があることなど、こどもに安心感を与える工夫がされている歯科医院がおすすめです。

また、テレビでこども向けアニメを流して診察までの時間を楽しく待てる工夫をしている小児歯科や、診療後にミニグッズがもらえたりガチャガチャができたりするなど「歯科医院に行けばいいことがある」と感じられるような工夫をしている小児歯科も多くあります。

こどもの歯科治療は、親御さんにとってもこどもにとってもストレスになりがちです。ストレスを軽減するには、こどもが喜んで足を運べるような小児歯科を選ぶことが大切でしょう。

大前提に「怖くない」ことが挙げられます。不安なこどもに対して歯科医師やスタッフが優しく接してくれることにより、こどもの緊張もほぐれ、スムーズに診察が進むでしょう。

こどもは新しい場所や未知の経験に対して恐怖心を感じやすいため、優しく接してもらえる歯科医院が望ましいといえます。歯科医師やスタッフがこどもを怖がらせないように工夫しているか、診療の説明をこどもが理解できるように行っているかを確認しましょう。

虫歯の治療も大切ですが、なるべく虫歯にならないようにする「予防歯科」に力を入れている小児歯科はおすすめです。

歯科医院に恐怖心を抱く原因は、虫歯の治療が多いといえるでしょう。虫歯にならなければ、怖い思いをして虫歯治療をする必要はありません。どのように虫歯予防をすればいいかを丁寧に教えてくれる、また虫歯予防のための処置を施してくれる歯科医院を選びましょう。

健康な歯を維持することは、大人になってもずっと継続する必要があります。そのためには、小さいうちから「歯磨きをすることの大切さ」や「歯の適切な磨き方」などを指導してくれる歯科医院に出会うことが大切です。

小児歯科を初めて受診するときは、どのようなところを見て選べばよいか迷うことも多いのではないでしょうか。小児歯科診療の経験が豊富で雰囲気の明るい小児歯科を選ぶことで、こどもも怖がらずに足を運べるでしょう。

また、歯科医師やスタッフが優しいという点も大切です。積極的にこどもに声掛けをしてくれたり「頑張ったね」と褒めてくれることで、こどもにも自信がつき、歯科医院への抵抗感も減っていくでしょう。

最近では、こどもがまた歯科医院に行きたくなるような可愛いシールや消しゴムなどのグッズを用意しているところもあります。ご褒美があると、頑張れるこどもがたくさんいるのではないでしょうか。はじめはご褒美目当てでも、通院していくうちに「歯科医院は怖い場所ではなく健康な歯を維持するために行くところ」となるように親御さんがこどもに合わせてアシストしてあげましょう。

お子さんの初めての歯科医院受診を検討されている方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

こんにちは。

大阪府八尾市志紀にある歯医者 医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

今回は、「こどもの顎の成長を考え、健やかな未来を築く方法」です。

こどもの成長は、体のあらゆる部分が急速に変化する大切な時期です。特に顎の成長は、大人になった時に歯並びや噛み合わせに大きな影響を与える重要な要素です。

このコラムでは、こどもの顎の成長についての重要性と注意すべきポイントについて探求してみましょう。

こどもの顎の成長は、身体と心の健康に直結する重要な要素です。正常な顎の成長は、以下のような点で大きな意味を持ちます

顎の成長は、将来の歯並びと噛み合わせに大きな影響を与えます。適切な顎の成長がなされることで、歯が正しく並び、噛み合わせも良好なものとなります。これにより、咀嚼機能が向上し、栄養摂取や消化がスムーズに行われるようになります。

逆に、顎の成長に問題がある場合、歯並びや噛み合わせが乱れることがあります。

これは、歯の健康だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。

顎の成長は、言語の発達にも密接に関連しています。正常な顎の成長により、舌や口の筋肉が適切に発達し、言語の発音が正確に行われるようになります。こどものうちから適切な発音や言葉の発達をサポートすることは、学習能力や社会的なコミュニケーションにも大きな影響を及ぼすことがあります。

顎の成長は、顔の形成にも関与します。適切な顎の成長がなされることで、バランスの取れた顔の形状が形成されます。顎骨が形成されてから口元を変えようとしてしまうと骨を切ったりが必要になってしまったりとすごく大変な治療になってしまいます

また、顔の形成はこどもの自己イメージや自己肯定感にも影響を与える要素となります。健やかな自己イメージを築くためにも、顎の成長の健全性を重視することが大切です。

顎の成長は、さまざまな要因によって影響を受けます。主な要因としては以下の点が挙げられます

顎の成長には、遺伝的な要因が大きく関与します。親や祖父母の顔の形状や歯の並びは、子供の顎の成長に影響を及ぼすことがあります。遺伝子の影響を理解することは、将来の歯並びや噛み合わせを予測し、適切なケアを行う上で重要です。

咬合(こうごう)や呼吸の癖は、顎の成長に大きな影響を与える要因です。舌の位置や呼吸の方法が不適切な場合、顎の成長に乱れが生じる可能性があります。特に子供のうちから正しい呼吸法を身につけることや、咬合の癖を改善することは、顎の健全な成長を促すために重要です。

口呼吸やアレルギーも顎の成長に影響を与える要因となります。アレルギーによる鼻づまりやアデノイド(扁桃)の肥大などが、口呼吸を引き起こすことがあります。口呼吸は顎の発育に悪影響を及ぼすだけでなく、言語の発達や顔の形成にも影響を与える可能性があります。

こどもの顎の成長を健全に促すためには、以下の点に注意することが重要です

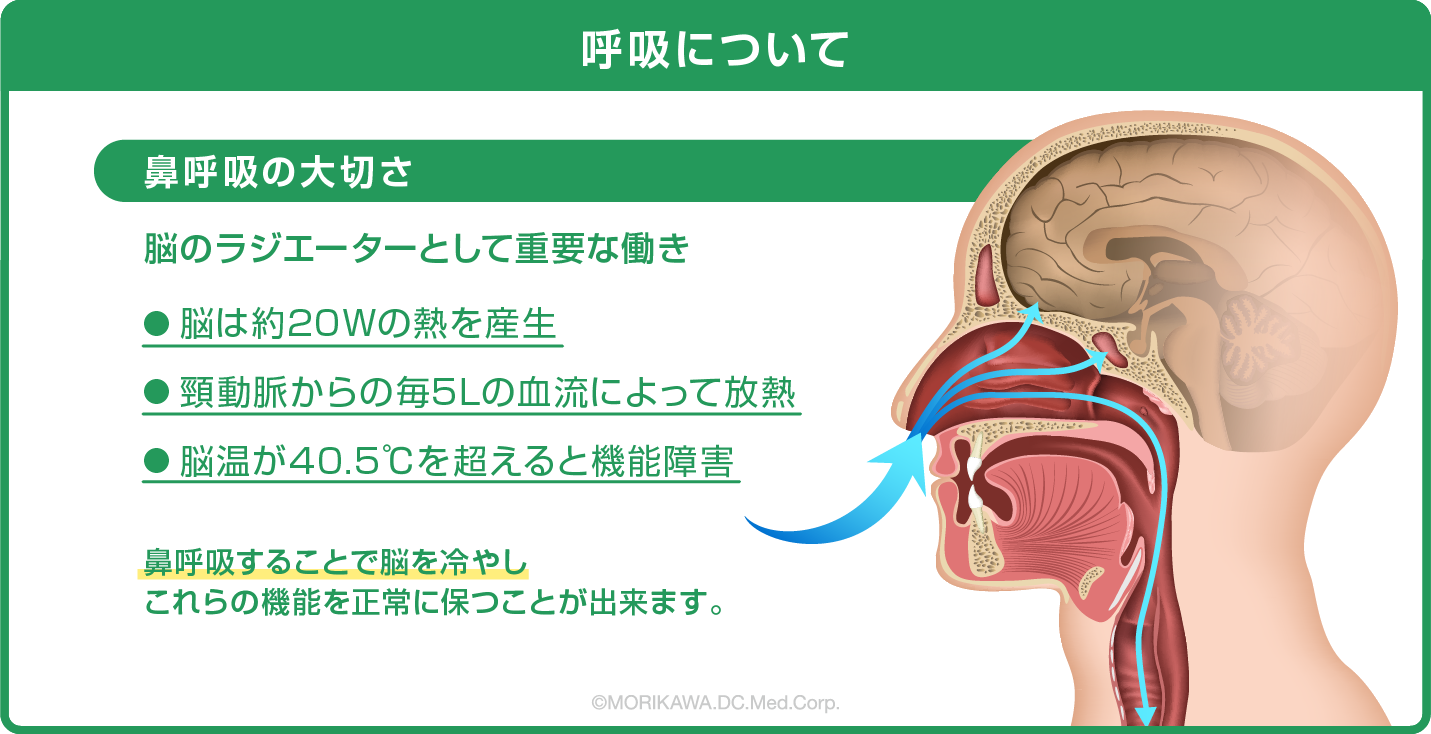

正しい姿勢と呼吸法の習慣化が顎の成長に重要です。良好な姿勢を保つことで、顎の発育や噛み合わせのバランスがサポートされます。また、口呼吸を改善し、鼻呼吸を促すことで、顎の成長にプラスの影響を与えることが期待されます。鼻呼吸は成長において重要になってきます。鼻呼吸することによって脳を冷やし、脳の機能にも正常化に繋がります。

定期的な歯科検診は、顎の成長を正しくサポートするために欠かせません。歯科医師による顎の成長の評価と早期治療の提案が、将来の歯並びや噛み合わせを改善するために重要です。

栄養と口腔ケアのバランスを保つことも顎の成長に影響を及ぼします。健康的な食事と適切な口腔ケアを提供することで、歯と顎の健康を維持することができます。

今回は、「こどもの顎の成長を考え、健やかな未来を築く方法」でした。

こどもの顎の成長は、将来の歯並びや噛み合わせ、言語の発達、自己イメージに影響を与える重要な要素です。遺伝的要因や生活習慣、口腔ケアなどが顎の成長に影響を与えることを理解し、適切なケアを行うことが大切です。

正しい姿勢と呼吸法の習慣化、定期的な歯科検診と早期治療、栄養と口腔ケアのバランスの確保が、健やかな顎の成長をサポートするために必要です。こどもの大切な発達期を理解し、健やかな未来への基盤を築くために、顎の成長に対する適切なサポートを行いましょう。

もりかわ歯科志紀診療所はお口の中だけではなく全身のアドバイスも行っております。

当院は「ママとこどもの歯医者さん」認定医です。

こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

虫歯になると、痛みを感じる方や、虫歯治療自体が大きなストレスとなる方も少なくありません。特に、小さなお子さまの場合、歯科医院へ行くのを嫌がる場合や虫歯の痛みを訴えるのが難しい場合があるため、親御さまは虫歯にならないように予防したいと思うでしょう。

今回は「小児歯科で行う虫歯予防にはどのようなものがあるのか」「こどもは大人に比べて虫歯になりやすいのは本当なのか」などの疑問に答えます。

虫歯になりやすいこどもの特徴は、以下のとおりです。

・ひとりで上手に歯磨きできない

・甘い食べ物や飲み物を口にすることが多い

・口呼吸している

・歯並びが悪い

以下、それぞれ解説します。

小さいお子さまは、まだ上手に歯磨きができず、磨き残しが多いです。また、親御さまが歯磨きを手伝う場合でも、歯磨きが苦手でお子さまが暴れてしまったり歯磨きを拒否したりすることで、うまく歯磨きができず、虫歯のリスクが高まることがあります。

虫歯の原因となる菌は糖をエサにするため、お菓子やジュースなどの甘いものを口にする機会が多いこどもは、虫歯のリスクを高めるといわれています。

特に、時間を決めずにダラダラとお菓子を食べる習慣がある場合は注意しましょう。虫歯菌が好む口内環境が続くため、さらに虫歯になる確率が高くなるのです。

口呼吸していると、唾液の分泌が少なくなるため、虫歯になりやすくなります。

口を閉じて鼻で呼吸することで、埃や細菌などをそのまま吸い込まないようになっているため、鼻呼吸が理想の呼吸方法です。唾液には口内の汚れを洗い流す作用や抗菌作用がありますが、唾液の分泌が減ることで、虫歯の原因となる菌が繁殖しやすくなるのです。

歯並びが悪く、歯と歯が重なっている部分があることで、歯ブラシだけでは十分に磨けない場合があります。歯が被さっている状態のため、虫歯があっても発見しにくい場合もあるでしょう。

また、噛み合わせが悪いと、口がうまく閉じられず、口呼吸になってしまう可能性もあるのです。

こどもの虫歯の特徴は、以下のとおりです。

・虫歯になりやすく、進行が早い

・乳歯の虫歯は白く濁る

・年齢によって虫歯ができやすい場所が異なる

以下、それぞれ解説します。

こどもの歯は、永久歯に比べて「エナメル質」という歯の表面にある層が柔らかく薄いため、虫歯になりやすいです。乳歯の場合は、エナメル質やエナメル質の奥にある象牙質(ぞうげしつ)という部分の厚みが永久歯の半分しかないため、虫歯が一気に神経まで到達する可能性が高くなります。

永久歯が虫歯になると黒くなりますが、乳歯の場合は白くにごります。虫歯以外の理由でも歯が白くにごることがあるため、白くにごるからといって必ずしも虫歯とは限りませんが、虫歯になっている可能性もあります。

白色の場合、虫歯が見えにくく気づきにくいです。また、乳歯の虫歯は痛みをあまり感じないまま進行していくことがあります。虫歯に気づかないお子さまや、痛みをうまく伝えられないお子さまもいらっしゃるため、気づいたときには虫歯がかなり進行している場合があるでしょう。

こどもの歯は、年齢によって虫歯ができやすい場所が異なります。年齢ごとの虫歯ができやすい場所は、以下のとおりです。

2歳頃までは、哺乳瓶を使ったり、かじるようにして食事をしたりすることが多いため、上の前歯が虫歯になりやすいです。

特に、前歯の裏側は歯ブラシがあてづらく、見えにくい場所のため、虫歯ができていても気づかないことがあります。

2、3歳ごろからは、少しずつ奥歯を使って食事ができるようになります。

汚れが溜まりやすく溝がある奥歯は、歯ブラシの毛先が届きにくいため、虫歯になりやすいでしょう。

6歳ごろからは、永久歯が生え始めます。6歳以降で最も虫歯になりやすいのは、6歳臼歯とよばれる歯です。6歳臼歯は、永久歯の中で最も早く生えてくる歯で、前から数えて6番目にあたる歯のことを指します。

6歳臼歯の生え始めは最も奥にあり、手前の乳歯のほうが背が高いため、歯ブラシが届きにくいです。また、6歳臼歯は、噛み合わせの面の溝が深いため、磨き残しが発生しやすい歯といえます。

虫歯になる4つの原因は、以下のとおりです。

・歯の質

・細菌(微生物)

・糖質

・時間

以下、それぞれ解説します。

歯の質というのは、歯を構成するエナメル質や象牙質の状態のことを指します。大人の永久歯に比べ、乳歯や生えたばかりの永久歯は、エナメル質や象牙質がまだしっかり形成されていないため、柔らかく薄い状態です。そのため、虫歯になりやすい環境といえます。成長するにつれ、少しずつ歯が硬くなっていくため、大人の歯よりも歯の質が未熟であるこどものほうが虫歯になりやすいのです。

虫歯の原因となる細菌は、食材などに含まれる糖分を餌にして増え、ねばねばした物質をだすことでプラークを作り出します。その状態で時間が経つと、プラークの中で虫歯菌が酸を作り、エナメル質が酸によって溶かされることで歯に穴があき、虫歯になります。これが虫歯になるメカニズムです。

一般的には、食べ物や飲み物を口にすることで口内が酸に傾きますが、唾液の働きで中性に戻すことができます。

しかし、ダラダラと時間を決めずに甘いものを摂取すると、唾液の働きが間に合わず、口内が酸性になっている時間が多くなり、虫歯になる可能性が高まるでしょう。

一度虫歯になってしまうと、歯を削ったり通院したりする場合があり、小さなお子さまにとってストレスになる可能性があります。虫歯予防をしっかりしておけば、歯の健康が守られるだけでなく、治療が必要ないため歯科医院への怖いイメージをもちにくいメリットもあります。

小児歯科で行う虫歯の予防方法は、以下のとおりです。

・歯のクリーニングやブラッシング指導

・フッ素の利用

・シーラントの利用

以下、それぞれ解説します。

定期的に歯のクリーニングをすることで、歯ブラシでは落としきれない汚れを落とすことができます。プロに口内をチェックしてもらうことで、虫歯の早期発見にもつながります。

また、仕上げ磨きを含め、きちんと歯が磨けているかどうか不安な場合は、ご自宅で正しい歯磨きができるようにブラッシング指導をしてもらうことも可能です。

フッ素とはミネラルの一種で、自然界にも存在し、骨や歯のために必要な栄養素です。フッ素を利用して期待される効果は、以下のとおりです。

・歯の質の強化

・酸の産生の抑制

こどもの歯は歯の質が弱く、虫歯になりやすいため、フッ素によって歯の質を強化することで、虫歯になりにくい歯をつくる効果が期待できます。また、フッ素は虫歯の原因となる細菌を弱らせ、細菌が産生する酸を抑制できるといわれています。

歯の質が弱いこどもの時期に歯科医院でフッ素を塗布してもらうことで、虫歯予防できる可能性が高まるでしょう。

歯科医院でできるこどもの虫歯予防に「シーラント」とよばれる処置があります。

シーラントは、奥歯の溝を埋めることで食べかすが溝に入り込みにくくし、虫歯の発生を予防する目的で行われます。

歯科医院で虫歯予防をしても完全に虫歯を防げるわけではありません。ご自宅での毎日のケアや生活習慣を見直すことで、さらに虫歯のリスクを減らすことができるでしょう。ご自宅で行う虫歯予防は、以下のとおりです。

・食後の歯磨きを徹底する

・バランスのよい食事を心がける

・間食の時間を決める

以下、それぞれ解説します。

虫歯予防には食後の歯磨きが欠かせません。食後にしっかり歯を磨くことで菌の繁殖を最小限に防ぐことができます。小さなお子さまは隅々まできれいに磨くことが難しいため、仕上げ磨きをすることで、さらに口内を清潔に保てます。

また、フロスや部分用ブラシなどのアイテムを使うことで、細かい汚れも落とすことができるでしょう。

糖を含むような甘い食べ物を口にする機会が多いと、虫歯のリスクを高めます。食事はバランスよく食べましょう。

間食をひかえるのが難しい場合は、チョコレートや飴などの糖を多く含む食べ物の代わりに、チーズやさつまいもにするなど、甘すぎないものに変えたり、頻度を減らしたりすることも効果的です。

間食の時間を決めることなく、一日に何度も甘い食べ物や飲み物を口にしていると、唾液がもつ口内を中性に保つ作用が働きにくくなり、細菌が繁殖しやすい環境を作り出します。

間食するときはしっかり時間を決め、ダラダラ食べないようにしましょう。

今回は、こどもの虫歯予防について解説しました。虫歯になりやすいこどもの特徴や虫歯ができてしまう原因を知ると、小児歯科やご自宅で行う虫歯予防が重要かご理解いただけるかと思います。

一度虫歯になってしまうと、虫歯の痛みや歯科医院での虫歯治療は、こどもにとって大きなストレスやトラウマになることが予想されます。しっかり虫歯予防を行い、お子さまの大切な歯を守ってあげましょう。

お子さまの虫歯でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

こんにちは。大阪府八尾市志紀にある歯医者 医療法人 甦歯会もりかわ歯科 志紀診療所です。

今回は、「成長に大切な3つのポイント」です。

よく「うちの子正しく育っているのかわからない」と質問がきます。

虫歯がないことだけを歯医者さんでチェックするのではいけません。

顎の成長を阻害するポイントを事前にチェックし予防をしていかなければなりません。

今回は、成長に重要な3つのポイントを解説していきます。

是非、最後まで読んで頂けますと幸いです。

顎の成長で重要なのは

「呼吸」と「嚥下」と「姿勢」です。

毎日必ずやっていることが積み重なって成長していきます。

正しいことを知り、正しい行動をすることが正しい成長に導いてくれます。

まず、「呼吸」と「嚥下」と「姿勢」のこの3つがどう成長に影響を与えるのか解説していきます。

成長で大切なことは『呼吸』です。

口がポカンと空いていて口呼吸になっている子と鼻呼吸出来ている子では成長の仕方が違います。

脳は20Wの熱を産生しているのですが、脳が熱くなりすぎると機能が働かなくなります。

それを防ぐために鼻呼吸があります。

上顎は脳の成長と関与があり、下顎は身長に関与があります。

口呼吸になってしまうと脳の発育が悪くなり、上顎の成長が乏しくなります。

大人の矯正で「八重歯」の方に話を聞くと幼少期に鼻が詰まっていたと仰る方が多いです。

また、口呼吸の子は舌の位置も悪くなります。「低位舌」と言われます。

「低位舌」になると下顎が後ろに下がってしまい気道が狭くなり「いびき」が引き起こされてしまいます。

成長において「呼吸」は重要になってきます。

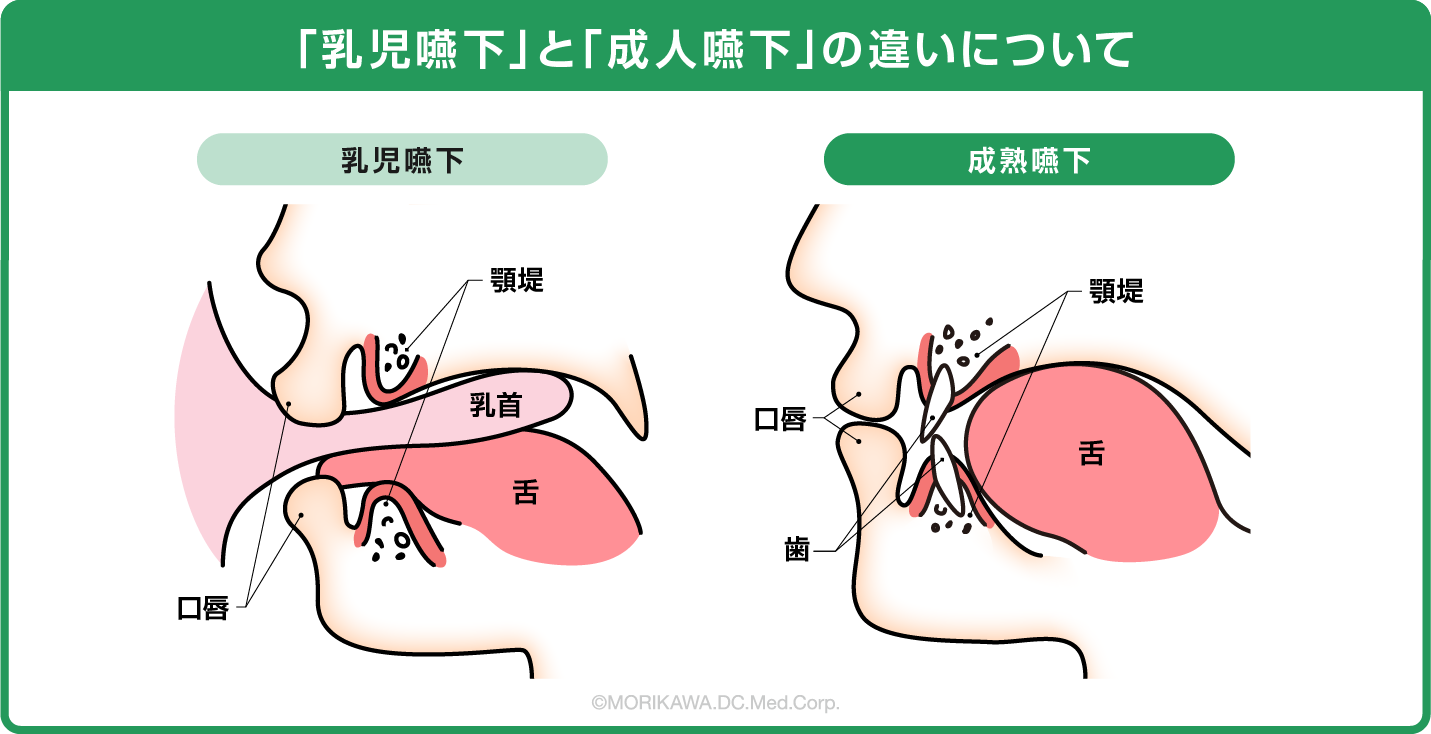

「嚥下」とは食べ物を飲み込む動作なのですがそこで舌の働きが極めて重要になってきます。

赤ちゃんの時は「乳児嚥下」で卒乳をすると「成人嚥下」と変化していきます。

どのように違いがあるのか嚥下が与える影響を詳しく説明させて頂きます。

「乳児嚥下」は乳首を唇で覆い舌を前に出して嚥下しています。

「成人嚥下」は舌を上顎につけて嚥下しています。

違いは舌を前に出して飲み込むか上につけて飲み込むかです。

舌の動き方の違いがあります。

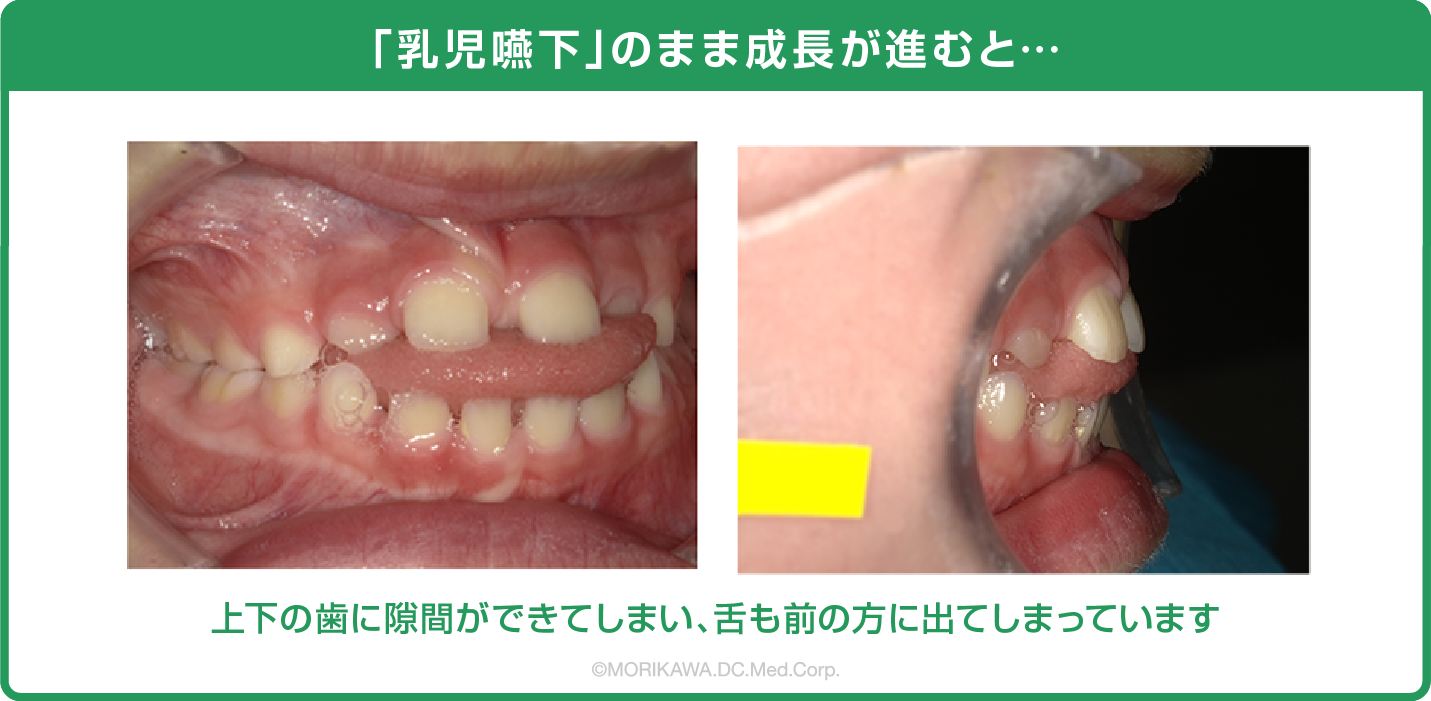

本来、「成人嚥下」に変わっていかないといけないのに「乳児嚥下」が残ってしまっている場合は「嚥下」するたびに舌が前に出てきてしまいます。

そうすると、歯が舌に押されてしまうので前歯と前歯に隙間が出来てしまいます。

また、隙間があると舌も前方に出てきてしまい隙間が大きくなってしまいます。

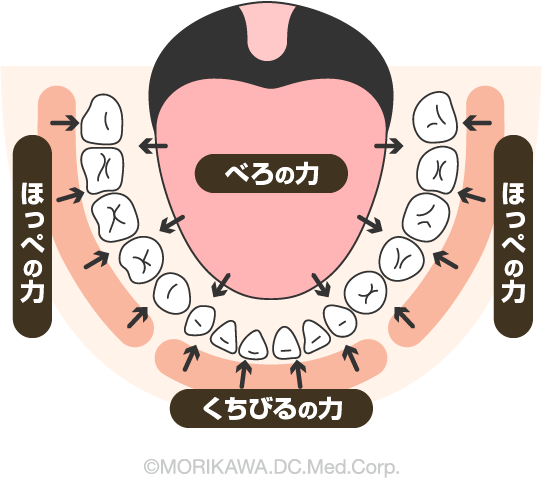

また、飲み込む時に適切に舌を使えていない場合口輪筋(唇の筋肉)や頬筋(頬っぺたの筋肉)が異常に働いてしまうので、飲み込むたびに歯に力を掛けることになり歯が内側に倒れてしまったり、下の前歯がガタガタになってしまったりと影響を与えてしまいます。

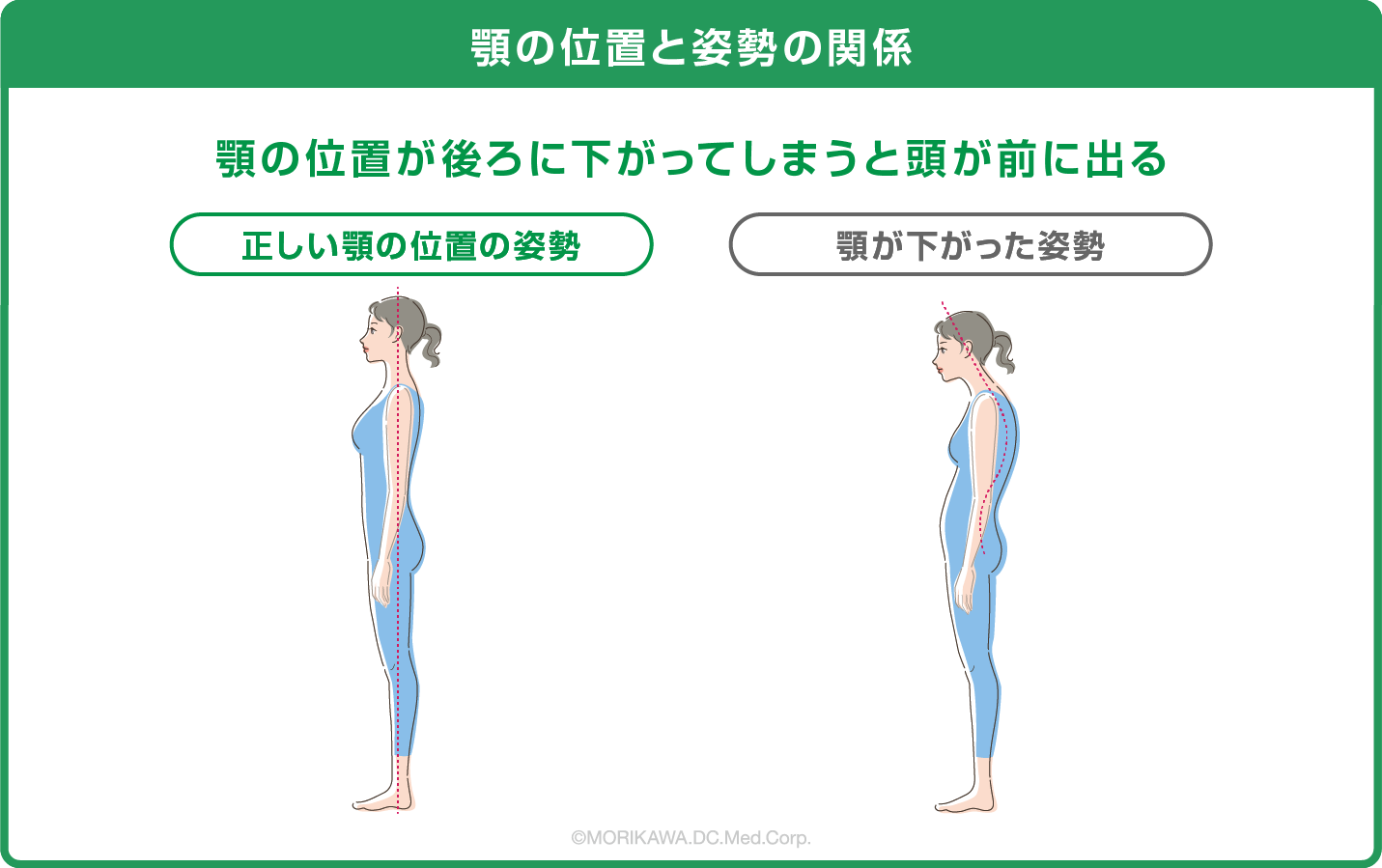

「呼吸」についてのなかで舌の位置が悪くなると顎が後ろに下がってしまうとお話がありましたがそれが「姿勢」にも影響を与えてしまいます。

顎が後ろに下がると気道が狭くなってしまいます。空気の通り道を広げようと頭を前に出してしまいます。

頭の重さは約5kg程ありますが少し傾くだけで重さは倍になり首や背骨に負担がかかってしまいます。

首は「ストレートネック」になり、背骨は曲がって「猫背」になってしまい、肩は「内巻き」になってしまいます。

今回は、「成長に大切な3つのポイント」でした。

子供の成長は恐ろしいスピード進んでいきます。

だからこそ、毎日当たり前に行っていることが正しいのか正しくないのかは再度確認する必要があります。

大人になってあの時と後悔しないためにしっかり見直しましょう。

歯医者は虫歯が出来たら治療に行く場所ではありません。

虫歯になる前に、歯並びが悪くなる前に予防で通う場所です。

今日のブログの内容で該当することがありましたら、是非お問い合わせください。

もりかわ歯科志紀診療所はお口の中だけではなく全身のアドバイスも行っております。

当院は「ママとこどもの歯医者さん」認定医です。

こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

どんなに気をつけていても、虫歯になることはあります。「初期虫歯と虫歯の違いは?」「初期虫歯なら放置しても自然に治るのでは?」と思う方もいるでしょう。

今回は、初期虫歯の特徴や治療方法、治療にかかる費用・期間などを解説します。虫歯の予防法や初期虫歯を見つけるコツもご紹介するので、最後までご覧ください。

虫歯は、ミュータンス菌という細菌が原因で起きる病気の一種です。健康な歯を守るには、虫歯をどれだけ早く見つけられるかが大切です。

ミュータンス菌は、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)に生息しています。食べ物に含まれる糖を餌にして繁殖し、酸を出します。ミュータンス菌が出した酸が歯を溶かし、虫歯になるのです。

虫歯と聞くと、歯が黒くなる、穴があく、痛みがあるというイメージをもつ方が多いのではないでしょうか。

しかし、初期虫歯の特徴は一般的なイメージとは異なります。初期虫歯の特徴は、以下のとおりです。

・痛みを感じない

・歯に穴があかない

・歯が白く濁る(茶色い場合もある)

虫歯は、CO〜C4の段階で評価します。エナメル質の脱灰が始まったCOの段階が初期虫歯です。初期虫歯は痛みを感じず、歯に穴もあきません。また、歯が白く濁ったり茶色く変色したりする場合があります。歯垢だと思って放置していると、虫歯だったというケースも少なくありません。

初期虫歯のCOの状態では、早めにアプローチできれば削らずに治療できることもあります。C1と判断された場合でも、削らずに経過観察するケースもあるでしょう。歯を大きく削ると歯の寿命が短くなるため、削らずに治療できる場合は経過観察します。

エナメル質の脱灰が始まった初期虫歯はCO、エナメル質が虫歯になった状態をC1と評価します。違いは、エナメル質が虫歯になっているかどうかです。C1の特徴は、以下のとおりです。

・歯が黒くなる

・歯に穴があく

・痛みを感じないことが多い

C1では、歯が黒くなる、穴があくなどの症状があらわれますが、痛みを感じないことも少なくありません。虫歯が象牙質に進行したC2の段階で、痛みや冷たいものがしみる症状を自覚する方が多いです。

初期虫歯の場合は削らなくてもよいことも多いですが、治療は必要です。できるだけ早く発見し、歯科医院を受診しましょう。

歯が白く濁っている場合は、白濁やプラークと見分けがつきにくいです。歯の異常を見つけたときは、すぐ歯科医院を受診することが大切です。

虫歯を放置すると、COからC1、C2へと進行します。痛みを感じるほど虫歯が進行している場合、虫歯が象牙質に達しているため削って治療をしなければなりません。

C3になると、虫歯は歯髄に達し、神経を取らなければならないこともあります。歯を削ると歯の寿命が短くなりますが、神経がない歯の寿命はさらに短くなります。初期虫歯を放置せず、早めに治療することが重要です。

COやC1の段階では、痛みを感じないケースも少なくありません。

しかし、C1では歯に穴があいた状態です。小さい見た目の虫歯でも、歯の中で大きくなっている可能性もあるでしょう。痛みがないからと放置せず、歯科医院を受診してください。

初期虫歯は、以下の方法で治療します。初期虫歯の段階で発見し治療を受けると、削らなくてよいことも少なくありません。

初期虫歯になっている歯を中心に、フッ素を塗布します。フッ素の効果は、以下のとおりです。

・エナメル質の石灰化を助ける

・ミュータンス菌が作り出す酸への抵抗力を高める

フッ素を塗布することで、エナメル質の脱灰が始まった歯の再生を図るとともに、ミュータンス菌が作り出す酸に抵抗します。フッ素塗布は歯科医院で実施できますが、自宅でも日常的にフッ素入りの歯磨き粉を使用するとよいでしょう。

キシリトールガムを噛むことも効果的です。キシリトールとは、虫歯予防効果のある代用甘味料です。キシリトールには、以下の効果があります。

・ミュータンス菌の繁殖を抑える

・歯の再石灰化を助ける

・唾液の分泌を促進する

虫歯の原因になるミュータンス菌は糖を餌にして増えますが、キシリトールはミュータンス菌の餌になりません。また、キシリトールはカルシウムと結合し、歯の再石灰化を助ける効果や唾液の分泌を促進する効果があります。

唾液にも歯の再石灰化を促進する成分が含まれているため、初期虫歯に効果的です。キシリトール含有量の多いガムを選び、食後に噛む習慣をつけましょう。

参照元:厚生労働省 e-ヘルスネット

歯科医師や歯科衛生士による歯磨き指導を受けることも大切です。人によって歯の形や歯並びは異なり、磨き方にも癖があるからです。

毎日歯をしっかりと磨いている方でも、同じ場所を磨き残しているケースがあります。プロに指導してもらい、以下の内容を学びましょう。

・自分の磨き方の癖と磨き残しやすい部分

・歯の形や歯並びに適した磨き方

・歯ブラシ以外のツールの使い方

自分の口腔内の状況や磨き方の癖を把握し、適した歯磨き方法を学ぶことで、磨き残しが減り虫歯を予防できるでしょう。

PMTCとは、プロが特別な機械や薬剤を使って行う口腔清掃のことです。ふだん歯ブラシが当たりにくい歯と歯の間、歯と歯茎の境目、奥歯などに残っている汚れをきれいに落とします。

PMTC後は歯の表面がなめらかになるため、汚れが付着しにくい歯になります。初期虫歯の治療としてはもちろん、初期虫歯の予防としても効果的です。

初期虫歯であるCOやC1は削らず治療するケースが多いですが、削って治療する場合もあります。外から見たときには小さな穴でも、レントゲンで確認すると内側で虫歯が広がっている場合があるからです。

一般的に、少し削ってレジン材で修復します。削らなければならないケースでも、早期に発見し歯科医院で治療を受ければ、大幅に削る必要はありません。

初期虫歯の段階で歯科医院に行くと、治療期間は1回(1日)で終わる可能性が高いです。フッ素塗布やPMTC、歯磨き指導などを行って、経過観察をするケースが多いでしょう。C1で削って治療する場合でも、1回(1日)で完了することは珍しくありません。

C2へと虫歯が進行した場合、治療期間は1〜2週間程度です。C3へ進行し虫歯が神経に達すると、約2〜3週間の期間が必要です。

虫歯の治療は保険が適用されます。3割負担の方が初期虫歯の治療を行う場合、必要な費用は1,500〜3,000円程度でしょう。C1の場合も同様です。

C2に進行した虫歯の治療費は、約2,000〜10,000円です。C3の場合は約7,000〜20,000円必要な場合が多いでしょう。初期の段階で治療したほうが、治療費は少なく済みます。

虫歯になった場合はできるだけ早く発見し、治療することが大切です。

しかし、最も重要なのは虫歯にならないことです。ここでは、虫歯の予防方法をご紹介します。

定期検診に行くことで、虫歯になるリスクが下がります。日頃から口腔内のメンテナンスを意識することで「しっかりと歯磨きしよう」「健康な口腔内を維持しよう」というモチベーションを保てるからです。

初期虫歯は気づきにくく、自分では判断できないことも少なくありません。定期検診で口腔内をチェックしてもらえば、初期虫歯に早期に気づき、治療できるでしょう。

虫歯を予防するには、間食の内容やタイミングに注意をすることも大切です。具体的には、以下の内容を意識しましょう。

・糖を多く含むものばかり食べない

・ダラダラと食べない

ミュータンス菌は糖を餌に増殖します。糖を多く含むものを頻繁に食べると、虫歯になるリスクが高まります。ダラダラと食事をすると、口腔内が酸性の状態が続くため歯が再石灰化する時間がありません。間食する場合は時間を決めて、ダラダラと食べないようにしましょう。

歯磨きは虫歯予防にも効果的です。特に虫歯になりやすい部分を意識して、歯を磨きましょう。

・歯と歯の間

・歯と歯茎の境目

・上下の歯が噛み合う部分

上記は特に磨き残しが多い箇所です。正しい磨き方を習得すればセルフケアの質が上がり、虫歯のリスクが低減するでしょう。

初期虫歯やC1の虫歯は、痛みを感じないため自分では気づかないことも珍しくありません。日頃から歯をよく観察する習慣を身につけましょう。

注意して観察するべきポイントは、以下のとおりです。

・歯の白濁や茶色に変色している部分がないか

・フロスが引っ掛からないか

白濁や変色、フロスの引っ掛かりが、すべて初期虫歯であるとは限りません。

しかし、気になる点を歯科医院で確認することで、虫歯の早期発見につながります。

初期虫歯は、早期発見し歯科医院を受診することで、削らずに治療できるケースが少なくありません。放置すると虫歯が悪化し、治療費も治療期間もかかるうえ、歯の寿命が短くなるリスクもあります。

初期虫歯の特徴を把握し、定期検診やセルフケア、毎日の観察などで、虫歯を予防しましょう。初期虫歯をどれだけ早く見つけ進行を防ぐかによって、歯の治療方法が大きく変わるのです。

虫歯にお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

歯周病とは、歯茎が腫れる・出血するなど、歯の周りが炎症を起こす病気のことです。歯周病の症状を放置すると、歯がぐらつき、最悪の場合抜け落ちるかもしれません。

今回は、毎日の歯磨きで歯周病は予防できるのかどうかについて解説します。歯ブラシ・歯磨き粉を選ぶポイントや、歯磨きの仕方もご紹介するので、歯周病にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

歯周病は歯の周りが炎症を起こす病気のことで、進行度によって症状が異なります。最初は歯茎が腫れる歯肉炎程度ですが、歯肉炎を放置すると顎の骨にまで炎症が広がり、歯周炎になります。

歯周炎まで進行すると、慢性的に歯茎が腫れる場合が多いです。出血や冷たいものがしみるなどの症状が出ることもあります。さらに症状が悪化すると、歯を支える顎の骨が溶けて歯がぐらつき、最悪の場合歯が抜け落ちます。

歯周病になる原因は、歯磨きがしっかりできていないことです。歯の汚れ(プラーク)には多くの細菌が潜んでおり、お口の中で繁殖して歯茎の炎症を引き起こします。毎日の歯磨きがきちんとできていれば、歯周病を予防でき、歯周病の症状も改善できるのです。

しかし、歯磨きだけしていても、歯周病が治るわけではありません。プラークは、2~3日で歯ブラシでは除去できない歯石になります。

どれだけ丁寧に歯磨きをしても、歯と歯の間や歯茎の境目、歯が重なっているところなど、磨き残しはできるでしょう。毎日の歯磨きにくわえ、定期的に歯科医院でクリーニングを受けることが大切です。

歯肉炎や歯周病の初期段階であれば、毎日の丁寧な歯磨きと歯科医院でのクリーニングで症状が改善されるでしょう。進行した歯周病の場合も、しっかり歯磨きして磨き残しを減らすことで、歯茎の状態が改善されることが多いです。

歯磨きだけで歯周病を治すことはできませんが、歯周病の予防に毎日の歯磨きは欠かせません。

歯周病予防には、毎日の歯磨きでの磨き残しをなくすことが重要です。歯周病予防に効果的な歯ブラシ・歯磨き粉の選び方をご紹介します。

歯周病予防に効果的な歯ブラシを選ぶポイントは、以下のとおりです。

歯ブラシの毛先が細いものを選びましょう。細い歯ブラシなら、歯と歯の間や歯茎の境目もしっかりと磨ことができます。

市販のものを買う際は、毛先の細いものや「テーパード毛」と書かれている歯ブラシを選ぶとよいでしょう。

ヘッドの大きい歯ブラシは、細かい部分や奥歯などが磨きづらいです。歯周病予防に使用する歯ブラシとしては適していません。

小回りのきく小さいヘッドの歯ブラシや、薄いヘッドの歯ブラシを選びましょう。

一般的な歯ブラシの硬さは、やわらかい・普通・硬いの3種類に分けられます。特に気になるお口の症状がない場合は、普通を選ぶとよいでしょう。

歯茎が赤く腫れている場合や出血がある場合、硬いものや普通のものを選ぶと、痛みや出血につながります。歯周病の症状がある場合は、歯茎を傷つけにくいやわらかい歯ブラシで歯磨きしてください。

歯周病予防に効果的な歯磨き粉を選ぶポイントは、以下のとおりです。

殺菌作用が高い歯磨き粉を選びましょう。

歯周病の原因であるプラークは、放置するとバイオフィルムという膜に変化し、歯の表面だけでなく歯と歯の間や歯茎の境目まで入り込みます。うがいや歯磨きだけでは取り除区ことが困難になるのです。

バイオフィルムは歯周病を進行させる原因になるため、殺菌作用の高い歯磨き粉を使って歯磨きすることが欠かせません。浸透性の高い「IPMP」、殺菌成分の「CPC」が配合された歯磨き粉を選ぶとよいでしょう。

歯周病になると、歯茎の腫れや出血、歯茎が下がるなどの症状があらわれます。歯周病の症状が出ている場合、それぞれの症状に合った成分が含まれた歯磨き粉を選ぶことが大切です。

・歯茎の腫れや出血:トラネキサム酸・オウバクエキス・グリチルリチン酸など

・歯茎が下がった:ビタミンE

歯周病の症状が出ている場合、抗炎症作用や歯茎の活性化が期待できる成分が配合された歯磨き粉を使用することで、症状の改善が見込めます。

また、歯周病の症状が悪化すると、歯茎の出血や膿、細菌の繁殖などが原因で、口臭がひどくなることがあります。口臭が気になる場合は、上記の成分にくわえて「LSS」「ラウロイルサルコシン」「CPC」などが入っている歯磨き粉を選ぶとよいでしょう。

研磨剤が入っている歯磨き粉には、歯の表面についた汚れや着色を効率的に落とすメリットがあります。

しかし、研磨剤は、歯の表面や歯茎を傷つける可能性があるため注意が必要です。歯周病の症状が出ているときに使うと、歯茎から出血するかもしれません。歯周病の予防には、研磨剤が少ないものや入っていないものを選ぶとよいでしょう。

また、歯磨き粉の泡立ちをよくする発泡剤も、少ない歯磨き粉を選んでください。歯磨き粉の際によく泡立つと効果が高いように感じますが、泡立つことで歯磨き粉の濃度が低くなったり頻回に口から吐き出すことで効果が薄くなったりする場合があります。歯磨き粉がよく泡立つので磨けたように感じ、磨き残しが多くなる方もいます。

毎日使う歯磨き粉には、研磨剤や発泡剤が少ないものを選ぶとよいでしょう。

歯周病を予防するには、正しい歯磨きを行ってできる限り磨き残しを少なくすることが大切です。歯周病予防に効果的な歯磨きの方法と注意点をご紹介します。

歯磨きの注意点は、以下のとおりです。

・歯ブラシを濡らさない

・歯ブラシを鉛筆持ちする

・毛先が曲がらない程度の軽い力で磨く

歯磨きする際、歯ブラシを濡らしてから歯磨き粉をつける方が多いでしょう。

しかし、歯ブラシを水に濡らしてから歯磨き粉をつけると、歯磨き粉の成分が薄まります。歯ブラシが乾いた状態で歯磨き粉をつけて磨くことで、歯磨き粉の効果を最大限に発揮できるのです。

歯ブラシの持ち方や力加減も大切です。歯ブラシをグーで握って歯磨きすると、歯ブラシの毛先が曲がるほど力がかかります。毛先が曲がると磨けない部分が生じるので、磨き残しができやすいです。力のかかりすぎを防ぐためには、歯ブラシを鉛筆持ちするように握りましょう。

歯周病予防に効果的な歯磨きの方法は、以下のとおりです。

・歯の表面:直角に歯ブラシを当てて磨く

・歯と歯の間:横向きだけでなく縦向きでも磨く

・歯と歯茎の境目:45度の角度で歯ブラシを当て、歯ブラシの毛先が入るように磨く

できる限り磨き残しをなくすには、磨きたい場所によって歯磨きの仕方を変えることが大切です。

歯の表面を磨く場合、歯ブラシを直角に当てて磨いてください。1本の歯に対して10~20回ほど左右に動かして、小刻みに磨きましょう。歯の表面に円を描くように、ぐるぐる磨くのも効果的です。

歯ブラシが入りづらい歯と歯の間は、磨き残しができやすいため注意が必要です。歯ブラシを横向き・縦向きにして磨くことで、磨き残しを少なくできるでしょう。

歯周病予防にとって大切なのは、歯と歯茎の境目の歯周ポケットをきれいに磨くことです。歯周ポケットに対して45度に歯ブラシを当て、歯ブラシの毛先が軽く入るように磨きましょう。力を入れて磨くと歯茎が下がる原因になるので、軽い力で磨いてください。

磨きづらい歯と歯の間や奥歯、歯が重なっている部分などは、歯ブラシだけはきれいに磨けません。以下の補助道具を使うとよいでしょう。

・歯と歯の間:歯間ブラシ・デンタルフロス

・奥歯や歯と歯が重なっている部分:タフトブラシ

歯と歯の間を磨く用具には、歯間ブラシとデンタルフロスがあります。

歯間ブラシは、針金に毛が付いた小さなブラシのことで、すき間の大きさによってさまざまなサイズがあります。デンタルフロスは、歯と歯の間に糸を通して歯の側面を磨くものです。持ち手があるホルダータイプと、指に糸を巻いて使うロールタイプがあります。

歯と歯の間のすき間が大きい場合は歯間ブラシ、すき間が小さい場合はデンタルフロスを使いましょう。すき間が小さいところに歯間ブラシを無理やり入れると、歯茎を傷める原因になるので注意が必要です。

タフトブラシは、毛束が少ない歯ブラシです。奥歯の裏側や歯と歯が重なっている部分など、磨きにくい部分に当てやすいことが特徴でしょう。

丁寧に歯磨きしても磨き残しは生じるので、歯ブラシだけでなく補助用具を併用して歯磨きしてください。

歯磨きだけでは歯周病を治すことはできませんが、歯周病の予防や症状の改善は可能です。毎日の歯磨きでの磨き残しをできる限りなくしましょう。

毎日歯磨きしていても、歯周病予防に効果的な歯磨き粉を選べていない場合や正しく歯磨きができていない場合は効果がないかもしれません。ご自身に合った歯ブラシや歯磨き粉が分からない方や、歯周病予防に効果的な歯磨きの仕方を知りたい方は、歯科医院を受診しましょう。

歯周病の治療では、毎日の歯磨きだけでなく定期的なクリーニングが欠かせません。

歯周病でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

こどもの歯は虫歯になりやすいため、仕上げ磨きが重要となります。また、こどもの口腔内は乳歯と永久歯が混在しており、磨き残しが発生しやすいことを理解しなければなりません。保護者の方は正しい仕上げ磨きの方法を習得し、こどもの虫歯を予防する必要があります。

今回は、仕上げ磨きのやり方とコツについて、わかりやすく解説します。

生えたばかりの永久歯は、特性上、虫歯のリスクが高くなります。

生えたての永久歯は表面が粗く、歯垢が付きやすい状態です。また、歯質が未熟であり、酸への抵抗力が低いため、食べ物や飲み物の酸、特に菌が生成する酸によってエナメル質が溶けやすいのです。

さらに、新しく生えてきた歯は周囲の歯との関係で歯並びが凸凹し、凸凹したすき間が歯磨きの際に磨き残しが生じやすい状況を作り出します。

複雑な歯並びだけでなく、こどもは自分一人で完全に歯を磨き上げるのが難しいのも理由のひとつです。こどもは大人のように、歯ブラシをあてる角度や磨く力などの調整が困難です。そのため、こども自身が磨ききれない部分を大人が仕上げることで、虫歯のリスクを大幅に下げることが可能となります。

したがって、こどもの歯を虫歯から守るためには、仕上げ磨きが極めて重要です。保護者の方は、こどもが自分で磨いたあとにしっかり仕上げ磨きを行い、永久歯が虫歯にならないように注意を払わなければなりません。

仕上げ磨きは、10歳まで行うことが推奨されています。この時期になると、こどもは自分で歯磨きができる能力があります。

特に心配な場合やこどもが自分で歯磨きすることを嫌がる場合、第二大臼歯が生え揃う12歳頃まで仕上げ磨きを続けることもひとつの選択肢です。仕上げ磨きが難しいと感じたら、歯科医院に相談しましょう。

歯磨きの確認方法としては、赤ちゃんの場合は虫歯のチェック、少し大きい子では染め出しを行うことがあります。これは歯磨きが十分に行われているか、どの部分が磨き残しとなっているかを視覚的に確認する方法で、こども自身も理解しやすいのが特徴です。

こどもの口腔内をしっかり観察し、安全かつ効果的に歯磨きを行うためには、保護者がこどものうしろから磨くのが理想的です。特に、こどもを保護者のひざの上に寝かせるか、保護者がこどものうしろから抱きしめるようにして、こどもの頭をお腹や脇で固定するのがよいでしょう。

こどもがまだ小さく、立つのが困難な場合や小さな赤ちゃんの場合は、ひざの上に寝かせて磨きましょう。この姿勢は安定感があり、また保護者が歯磨きを行いやすい状態を作ることができます。

こどもが一人で立っていられるようになったら、こどもを立たせて磨くのがよいでしょう。立った状態での歯磨きは、唾液や歯磨き剤を飲み込むのを防ぐ効果があります。また、自分で立つことで、こども自身が歯磨きを行う練習にもつながります。

こどもの成長や状況に応じて、最適な姿勢を選択してください。

仕上げ磨きのポイントは「見える」ところだけでなく「見えない」歯の裏側や、歯と歯の間もしっかり磨くことです。また、力を入れすぎて歯茎を傷つけないよう、ソフトなブラッシングを心がけましょう。

まず、こどもの頭を保護者の膝に寝かせ、頭を安定させましょう。

こどもの口腔内をよく見ることができ、安全に歯磨きが行えます。先述したように、立った状態でも構いません。

歯ブラシは小刻みに動かしましょう。

一度に磨く範囲は1~2本が目安です。歯の表面に対して垂直に歯ブラシをあてて、歯面を磨きます。歯周ポケットを磨くには、歯と歯茎の境目に対して45度の角度で歯ブラシをあててブラッシングしましょう。

毎回同じ場所から始め、全ての歯を磨き終えるまで同じ順序で磨きます。これにより、磨き残しが少なくなります。歯の内側も忘れずに磨きましょう。特に、前歯の内側は磨きにくいため、歯ブラシを縦にもちかえて磨くことをおすすめします。

歯と歯の間の汚れは、歯ブラシだけでは落としきれない場合があります。

歯間の広さに合わせて、デンタルフロスや歯間ブラシを使用して磨きましょう。

歯磨きを習慣化させるためには、こどものストレスを最小限におさえることが重要です。以下、仕上げ磨きのコツについてご紹介します。

歯磨きは毎日行うため、長引くとこどものストレスにつながります。特に、仕上げ磨きは、こどもが一度磨き終えたあとに行われるため、早く終わらせることでこどもの負担を軽減し、協力を得やすくなります。

ただし、素早く行うことが重要だからといって、手を抜くわけではありません。時間をかけずに丁寧に磨くことが求められます。

毎日の磨き方や順番を定めて磨くことで、素早さと丁寧さを両立させましょう。こどもが安心感をもって歯磨きに臨めるよう、環境作りも忘れずに行うことが大切です。

歯磨きは毎日繰り返す作業であり、こどもにとっては面倒な作業となりがちです。そのため、歌う・楽しい話をするなどして、歯磨きの時間を楽しいものにすることが重要です。

歯磨きの間にお気に入りの歌を歌うことや、歯磨き専用の歌を作って一緒に歌うことで、歯磨きの時間が楽しくなります。歌は時間を計る役割も果たし、どれくらい磨けばよいのかをこどもに理解させる手助けとなるでしょう。

また、歯磨き中に楽しい話をすることでこどもの注意をそらし、歯磨きが苦にならないようにします。ほかには、今日あった出来事を話すことで、コミュニケーションの時間としても活用できるでしょう。

仕上げ磨きの時間を楽しいものに変えることで、こどもの歯磨きに対する抵抗感を軽減し、長期的な口腔ケアの習慣を身につけさせることができるのです。

好きなキャラクターの歯ブラシを使うことで、こどもは歯磨きの時間を待ち望むようになるかもしれません。お気に入りのキャラクターが描かれていると、キャラクターを見るたびに歯磨きにポジティブな印象をもち、自発的に歯磨きを始めるきっかけとなるでしょう。

また、好きな味の歯磨き粉を選ぶことも重要です。こどもは味覚が敏感なため、好きな味の歯磨き粉を使うことで歯磨きに対する抵抗感を減らすことができます。ストロベリーやオレンジ、グレープなど、こども向けの味付き歯磨き粉は多く存在します。

しかし、歯磨き粉を選ぶ際はフッ素量を確認し、こども用のものを選んでください。フッ素は虫歯予防に効果的ですが、過剰摂取は体に悪影響をおよぼすため注意が必要です。

強く磨かれると痛みを伴うことがあるため、仕上げ磨きの際は力を入れすぎず、歯ブラシの毛先が歯や歯茎に優しく触れる程度にしましょう。

歯磨きの目的は、歯垢を取り除くことであり、力を入れて行うものではありません。また、歯ブラシを歯茎に押し付けると、歯茎が傷ついてしまう可能性があります。

こどもの仕上げ磨きは、虫歯予防のために重要な役割を果たしますが、こどもの機嫌が悪いときに無理に行うことはよくありません。こどもが疲れているときや機嫌が悪いときに歯磨きを強制すると、歯磨き自体を嫌がるようになることがあります。これは、歯磨きを日々のルーチンとして習慣づけるうえで逆効果となる可能性があります。

こどもの機嫌や状態を見極め、その日の状況に応じて歯磨きの時間を調整することが大切です。こどもの機嫌がよく、リラックスした状態のときに歯磨きを行うことで、こどもは歯磨きを楽しい経験としてとらえることができるでしょう。

先述したように、無理に磨くと歯や歯茎を傷つける可能性もあります。歯磨きは、あくまでも口腔内を清潔に保つためであり、痛みやストレスを伴ってはいけません。こどもの感情を尊重し、配慮しながら歯磨きを行うことが、健康な口腔環境を維持するうえで重要といえるでしょう。

こどもの行動は、大人からのフィードバックに大きく影響を受けます。

歯磨きが終わったあとに「よくできたね」「偉いね」「歯がきれいになったね」などと褒めることで、こどもは自己肯定感を得ることができるでしょう。自己肯定感は、歯磨きを継続するうえで大きなモチベーションにつながります。

さらに、褒められることによってこどもは喜びを感じ、歯磨きに対するポジティブな印象をもつことができます。結果的に、歯磨きに抵抗感をもつことなく、積極的に行うようになるでしょう。

また、褒めることによって親子の絆も深まります。こどもは、親からの賞賛から自己価値を高め、安心感を得ることができるでしょう。

仕上げ磨きは虫歯予防に欠かせません。生えたばかりの永久歯は、歯質が弱く虫歯菌への抵抗力が低いです。虫歯は進行すると痛みを伴うこともあり、場合によっては、歯並びに影響を与えることもあるでしょう。

仕上げ磨きは10歳頃まで行うのが推奨されています。乳歯や永久歯が混在するこどもの口腔内は、凸凹した歯並びとなっているため、磨き残しが発生しやすくなります。保護者の方は、正しい歯磨きの方法を知り、丁寧に仕上げ磨きを行ってください。

仕上げ磨きは、将来のこどもの歯磨きの習慣にも大きく影響します。仕上げ磨きが難しい場合や、磨き方が合っているかどうか不安な場合は、一度歯科医院へ相談するとよいでしょう。

こどもの虫歯や仕上げ磨きでお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。