こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

インプラント治療を検討中の方のなかには「歯がない状態でどのくらいの期間過ごさなければならないのか」と疑問を持つ方は多いでしょう。特に前歯など目立ちやすい部分の治療では、歯がない期間への心配は深刻な問題となります。

この記事では、インプラント治療における歯がない期間の実際の長さや、治療中の見た目の問題や生活への影響を最小限に抑える方法について解説します。インプラント治療への不安を解消できるよう、参考にしてください。

インプラント治療で歯がない期間はどれくらい?

インプラント治療において、歯がない期間は患者様にとって大きな関心事のひとつでしょう。この期間の長さは、治療計画や患者様の骨の状態、選択するインプラントの種類など、さまざまな要因によって異なります。

抜歯と同時にインプラントを埋入する場合

抜歯と同時にインプラントを埋入する抜歯即時埋入という方法を選択した場合、歯がない期間は大幅に短縮されます。この方法では、歯を抜いたあと、直接人工歯根となるインプラント体を埋め込むため、抜歯後の治癒期間を設ける必要がありません。

しかし、この方法が適応できるのは、抜歯後の状態が良く、骨量も十分にあるなど、特定の条件を満たす場合に限られます。

ただし、即時埋入が可能な場合でも、インプラント体が骨と結合するまでの期間は必要であり、その間は仮歯を装着して過ごすことが一般的です。

抜歯後に治癒を待ってからインプラントを埋入する場合

最も一般的なインプラント治療の進め方は、抜歯後に抜歯部分の治癒を待ってからインプラント体を埋入する方法です。抜歯した部分が完全に治癒するには、通常2〜4ヶ月程度必要ですが、この間に骨がしっかり形成されることで、インプラント体の安定性が高まります。

抜歯後から埋入までの間は、一時的に歯がない状態になるか、あるいは隣接する歯に接着するタイプの仮歯、取り外し式の入れ歯などを使用することがあります。

骨造成が必要な場合

埋入場所の骨の量や質が不足している場合、骨造成(こつぞうせい)という骨を増やす追加治療が必要になることがあります。骨造成には、サイナスリフトやソケットリフト、GBR(骨誘導再生法)など、いくつかの方法があります。

これらの骨造成術を行い、インプラントを埋入できる状態になるまでには、数ヶ月から半年、あるいはそれ以上の期間を要することがあります。この期間も、患者様は一時的に歯がない状態を経験することになりますが、多くの場合、仮歯や入れ歯で対応することが可能です。

インプラント治療のおおまかな流れ

一般的に治療は以下のような流れで進められます。

検査・診断と治療計画の立案

治療を始めるにあたり、まずは詳細な検査と診断が行われます。CTスキャンやX線撮影を行い、顎の骨の量や質、神経や血管の位置などを正確に把握します。また、口腔内全体の状態も診査し、全身疾患の有無なども確認します。

これらの情報をもとに、患者様一人ひとりに合わせた治療計画を立案します。この段階で、治療期間や費用、リスク、メリット・デメリットなど、すべての疑問を解消できるよう、歯科医師と十分に話し合うことが重要です。

インプラントの埋入手術

治療計画に基づき、インプラント体を顎の骨に埋入する手術を行います。この手術は局所麻酔下で行われ、通常は数時間で終了します。

手術後は、インプラント体が骨としっかりと結合するための治癒期間が必要です。治癒期間は、インプラントの種類や患者様の骨の状態によって異なりますが、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度が目安となります。

この期間中は、埋入したインプラントに過度な負担がかからないよう、食生活に注意を払う必要があります。

アバットメントの装着

骨とインプラント体が結合したら、インプラント体にアバットメントと呼ばれる人工歯との連結部分になる部品を装着します。その際に、インプラント体を覆う歯肉を一部切開する場合がありますが、この処置も通常、局所麻酔下で行われます。

アバットメント装着後、歯肉が治癒するまでには、さらに数週間から1ヶ月程度の期間を要します。この期間中も、口腔衛生を良好に保つことが大切です。

人工歯の作製と装着

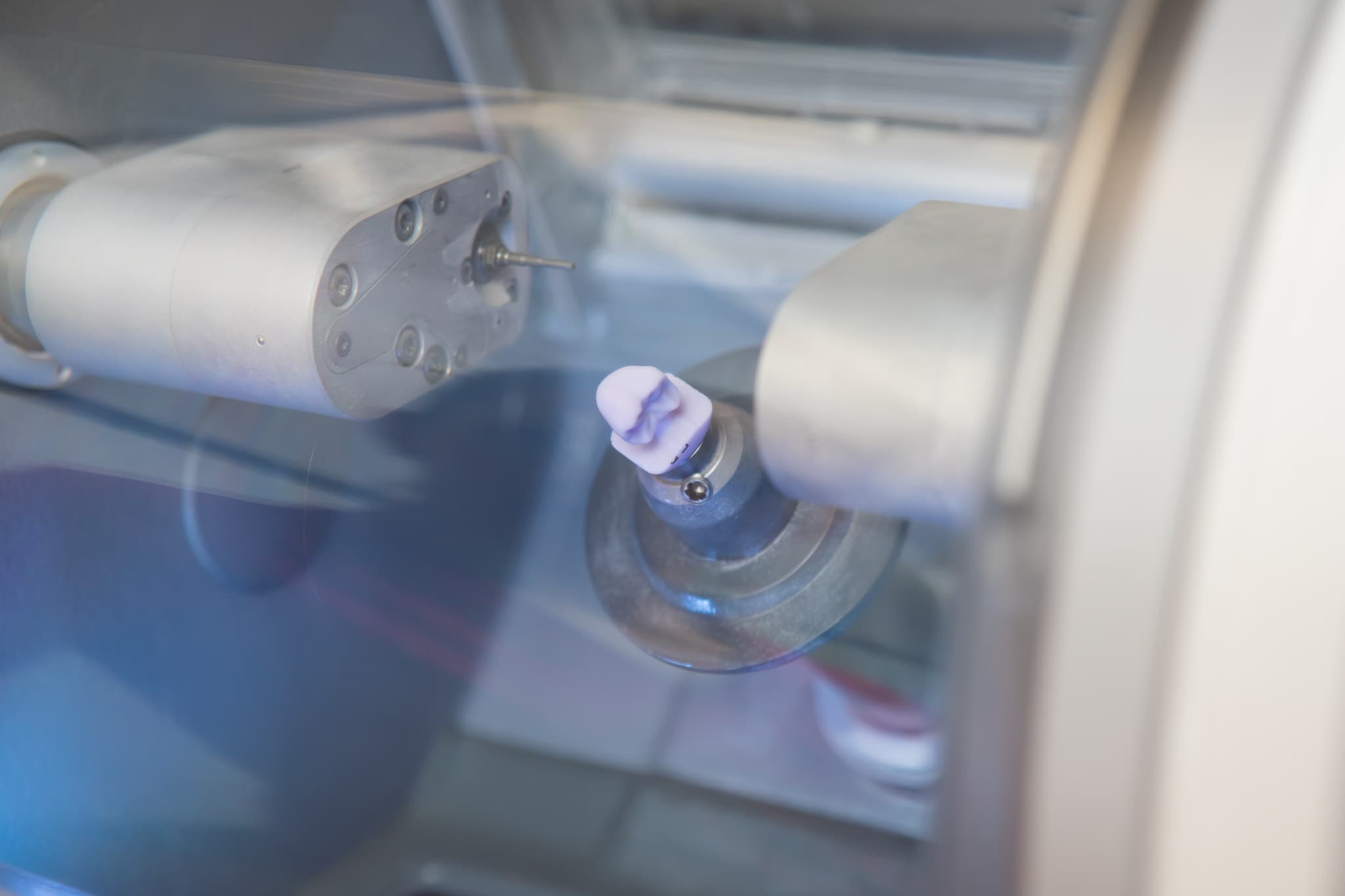

歯肉が十分に治癒したあと、最終的な人工歯を作製するための型取りを行います。型取りしたデータをもとに、患者様の口腔内や顔の形、噛み合わせに合った人工歯をオーダーメイドで作製します。

作製された人工歯は、歯科医院で最終的な調整を行い、アバットメントにしっかりと装着されます。これでインプラント治療はほぼ完了となります。

メンテナンスと定期検診

治療が完了したあとも、良好な状態を維持するためには、適切なメンテナンスと定期検診が不可欠です。定期的なクリーニングや噛み合わせのチェック、ご自宅での適切な歯磨きが、インプラントの寿命を延ばすために非常に重要です。

定期検診の頻度は、患者様の口腔内の状態やリスクによって異なりますが、通常は3ヶ月から半年に1回程度の受診が推奨されます。

インプラント治療中に歯がない期間の対処法

治療中に歯がない期間が生じるのは避けられない場合もありますが、適切な対処法により日常生活への影響を大幅に軽減することができます。患者様の状況や希望に合った方法を選択することが重要です。

仮歯による対処

治療中の見た目や会話、食事の不便さを和らげる手段として、仮歯は非常に有効な選択肢のひとつです。

仮歯は、レジンなどの樹脂素材で作られた仮の人工歯で、審美性と一定の機能性を兼ね備えており、隣の歯にワイヤーなどで固定したりインプラント体に直接装着したりして使用されます。

特に前歯部など審美性が重視される部位では、自然な見た目が得られるため、多くの方が選択しています。

ただし、仮歯は治療中の一時的な使用を前提としており、素材の性質上、変色しやすく摩耗もしやすいため、長期間の使用には適していません。

入れ歯による対処

入れ歯は、複数歯の欠損や仮歯の使用が難しいケースで、歯がない期間を快適に過ごすための対処法として活用されています。

最大の特長は取り外しができる点で、清掃やメンテナンスがしやすく、衛生的な管理が行いやすいです。また、人工歯根に直接負担がかからないため、骨との結合を妨げず、安全に使用できます。費用面の負担が少ないのもメリットのひとつです。

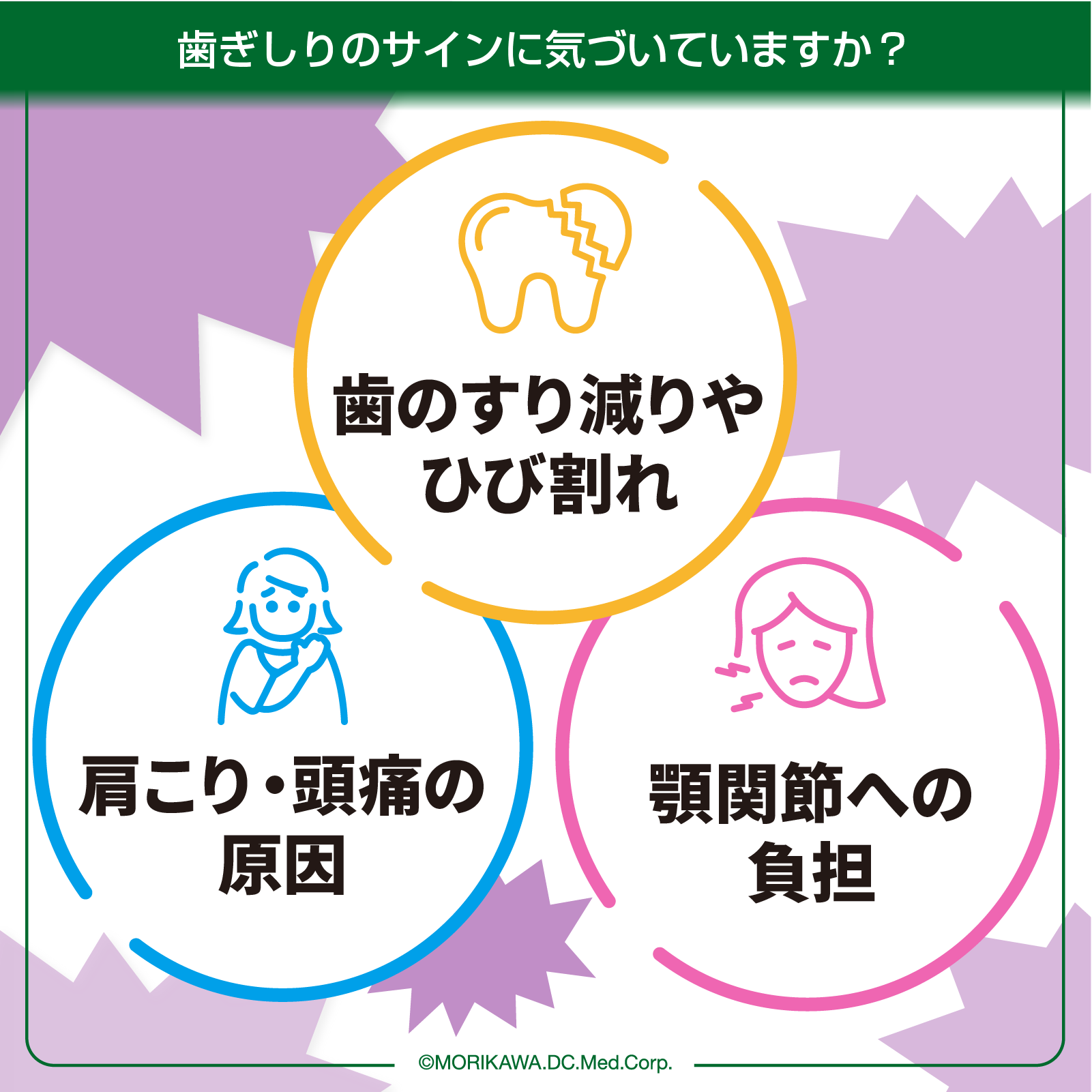

歯がない期間の注意点

治療中の歯がない期間を安全かつ快適に過ごすためには、いくつかの注意点があります。これらを遵守することで、治療の成功率を高め、合併症のリスクを低減することができます。

患部に負担を与えないようにする

仮歯や入れ歯は耐久性が低く、硬いせんべいやナッツ類、ガムなどを食べると破損のリスクが高くなります。また、不意に強く噛むことは、歯肉やインプラント周囲組織にも負担がかかります。なるべくやわらかいものを左右均等にバランスよく噛むよう意識しましょう。

禁煙する

タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、血流を悪化させます。これにより、インプラントと骨の結合が阻害されたり、傷の治りが遅くなったりするリスクが高まるため、禁煙が強く推奨されます。治療前から禁煙し、治療中も継続することが非常に重要です。

口腔内を清潔にする

仮歯や入れ歯の周辺は、食べかすやプラークが蓄積しやすく、細菌の温床となりがちです。特に、インプラントを埋入した部位や抜歯後の傷口周辺は細菌感染を起こしやすいため、細やかな衛生管理が欠かせません。

そのため、毎食後には歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを併用し、隅々まで丁寧に清掃することが重要です。また、入れ歯を使用している場合は、日々の洗浄を習慣化しましょう。

異常を感じたらすぐに連絡する

痛みや腫れがある、出血が続く、仮歯が外れた、噛み合わせに違和感があるなど、少しでも異常を感じたら、すぐに歯科医院に連絡してください。自己判断で対処しようとすると、症状が悪化したり、治療計画に影響が出たりする可能性があります。

まとめ

インプラント治療中の歯がない期間は、患者さんの状態や治療法によって異なります。抜歯から治癒期間、インプラントの骨結合までの工程を経るため、平均して6〜9ヶ月程度の期間が必要になることもあります。

しかし、その間も仮歯や入れ歯を活用することで、見た目や機能面での不安は大きく軽減できます。また、正しく清掃を行い、歯科医師の指示を守ることで、治療期間中のトラブルも防げます。

治療の流れや注意点を理解し、安心してインプラント治療に臨みましょう。不安や疑問は遠慮なく歯科医師に相談することが大切です。

インプラント治療を検討されている方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療、インプラント、セラミック治療、ホワイトニング、歯科矯正など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。