こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

銀歯の下が虫歯になりやすいのは、銀歯の材質が関係しています。銀歯に使用される金属は、傷がつきやすいため、溝に汚れが溜まることで虫歯のリスクが高まるのです。また、熱によって膨張する性質があるため、膨張や収縮によって銀歯が変形することで歯との間にすき間ができ、細菌が侵入しやすくなります。

今回は、銀歯の下が虫歯になりやすい理由、治療法や予防法を解説します。

銀歯とは

銀歯とは、金属をベースにした詰め物や被せ物のことです。銀色をした光沢のある材料で、耐久性の高さや加工の容易さなどから、歯科医療の現場で広く使われています。

銀歯の主な成分は、銀・パラジウム・銅・金などですが、それぞれ異なる特性を持っています。例えば、銀は耐久性と強度、銅は硬さと抗菌性があることが特徴です。複数の金属を適切な比率で混ぜ合わせることで、歯の形状にフィットし、長期間にわたって機能する銀歯を作ることが可能です。

しかし、銀歯は見た目の問題から避ける人も多くいます。白い歯に銀色の詰め物や被せ物が入っていると、笑ったときや話したときに目立つからです。また、金属の成分によりアレルギー反応を引き起こす可能性もあるでしょう。

見た目やアレルギーの問題から、現在では見た目が自然で人体に優しいセラミックやレジン(コンポジットレジン)などの材料が使われることが増えています。

銀歯の下は虫歯になりやすい?

銀歯の下が虫歯になりやすいかどうかは、銀歯の施術方法やメンテナンス状況に大きく依存します。

正しく設置された場合、銀歯の下で虫歯が再発することはそれほど多くありません。治療時に歯科医師が虫歯菌を完全に除去し、細かく調整を行って装着されていれば、銀歯と歯との間にすき間が生じないため、新たな虫歯菌の侵入を防ぐことができます。

しかし、治療が不完全で虫歯菌が残ったまま銀歯が被せられた場合や装着が不完全ですき間が生じていた場合、すき間から虫歯菌が侵入して銀歯の下で虫歯が進行する可能性があります。また、メンテナンスが不十分でプラーク(歯垢)が溜まった場合や口腔内環境が悪化した場合も、虫歯リスクは高まるでしょう。

銀歯の下の虫歯を防ぐためには、銀歯が装着されたあとも正しい歯磨きと定期的なメンテナンスを行うことが重要です。銀歯の設置は、歯科医師の技術力に大きく影響されるので、信頼できる歯科医師に治療を依頼しましょう。

銀歯の下が虫歯になりやすい理由

銀歯は、汚れが付着しやすい特性があります。銀歯は天然の歯に比べて表面が滑らかでないため、プラーク(歯垢)が付着しやすいのです。プラークが口腔内の細菌の増殖を促進し、酸を生み出すことで、歯を溶かし虫歯を引き起こします。

銀歯が劣化しやすい素材であることも、銀歯の下が虫歯になりやすい一因でしょう。銀歯は、酸化や腐食が進みやすく、表面が徐々に溶け出し、歯との間に微小なすき間が生じる可能性があります。すき間が虫歯菌の侵入口となり、新たな虫歯を誘発する原因となるのです。

また、銀歯を歯に固定する際にセメントを用いますが、セメントは時間の経過とともに溶けます。セメントが溶けることで銀歯と歯との間にすき間ができ、虫歯菌が侵入しやすくなるのです。

銀歯は、熱により膨張し変形する性質があることも忘れてはいけません。熱い飲食物を摂取したときなどに銀歯が膨張し、冷めて収縮するというサイクルが繰り返されることで、歯との間にすき間が生じ、虫歯菌が侵入して虫歯が進行する可能性があります。

セラミックやレジンなどに比べて、銀歯は虫歯の再発リスクが高いことを理解し、日頃から丁寧に歯磨きを行い、定期的に通院することが重要です。

銀歯の下が虫歯になったときの治療法

銀歯の下に虫歯が発生した場合の治療法は、虫歯の進行具合や範囲によって異なります。

早期に発見された場合は、銀歯を取り外して新たな銀歯で補うのが一般的です。銀歯を取り外して虫歯部分を除去し、再度銀歯やほかの素材(レジンやセラミックなど)で補います。

しかし、虫歯が進行し歯根にまで到達している場合、または銀歯が取り外せないほど大きい穴があいている場合は、根管治療が必要になる可能性があります。根管治療は、虫歯が神経(歯髄)にまで達した場合に行われ、歯の神経が入っている管を洗浄・消毒し、特殊な薬剤で封じる治療法です。根管を洗浄したあと、詰め物や被せ物を装着します。

虫歯が進行して歯を保存することが難しい場合は、抜歯することもあるでしょう。抜歯後は、空いたスペースを補うためにインプラントやブリッジなどの治療が必要です。

銀歯の下が虫歯にならないための予防法

銀歯の下が虫歯にならないための予防法としては、日頃から丁寧に歯磨きをし、定期的にメンテナンスを受けて、口腔内を清潔に維持することが大切です。

日頃から丁寧に歯磨きする

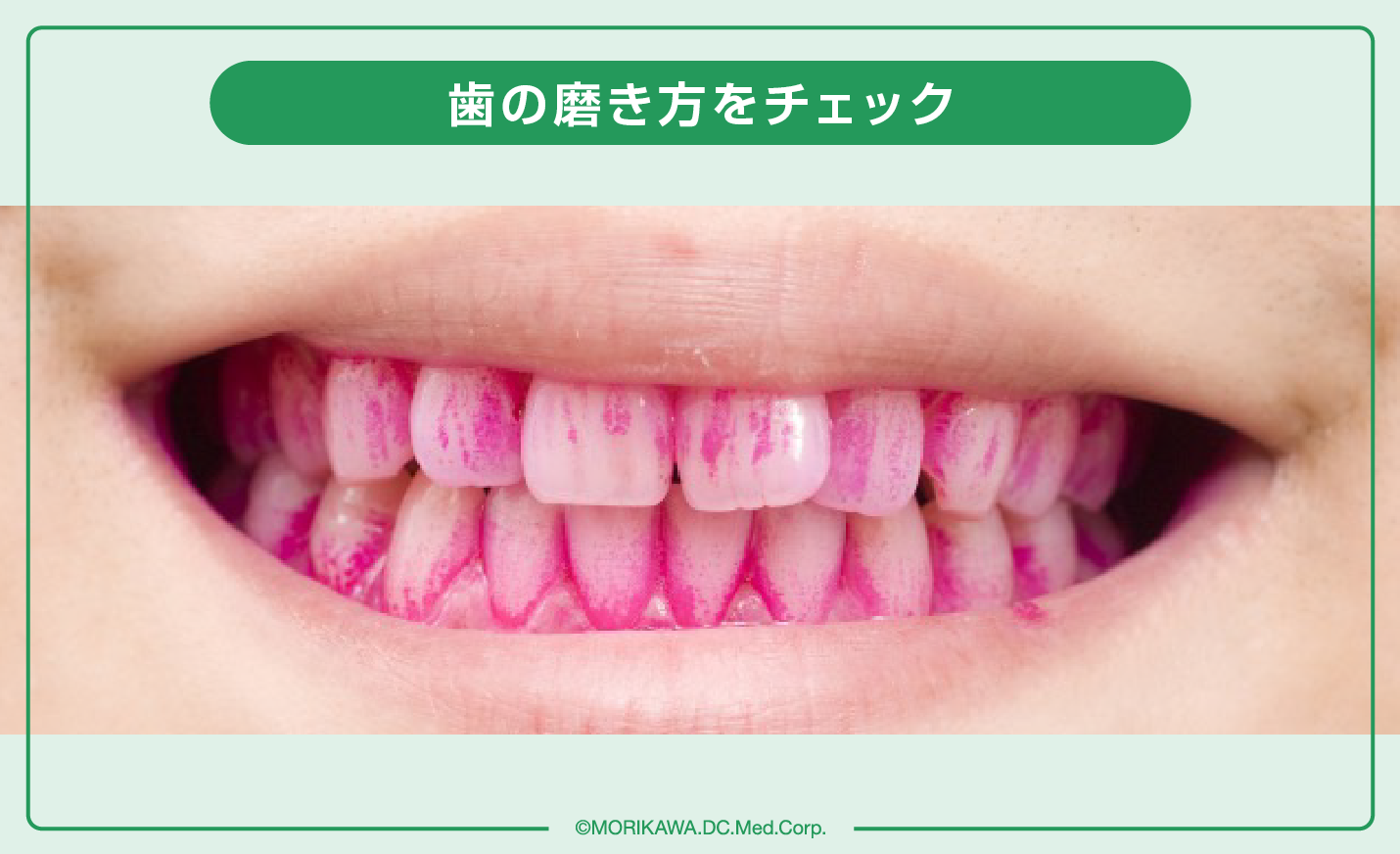

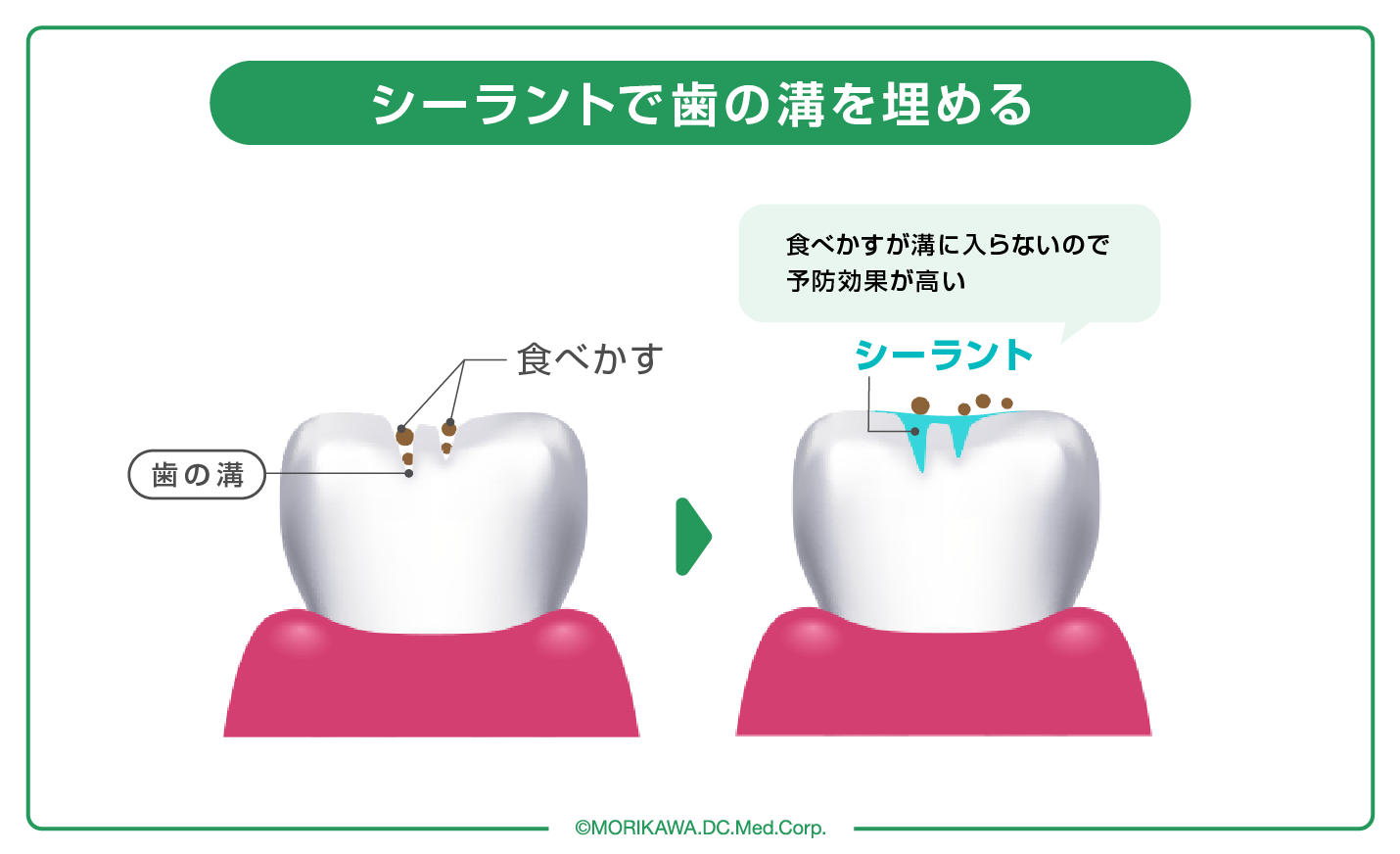

銀歯の下が虫歯にならないためには、日頃の丁寧な歯磨きが必要不可欠といえます。虫歯は、食べかすや細菌が銀歯のすき間に蓄積されることで発症するからです。

歯磨きは、毎食後と就寝前に実施することが推奨されています。特に、就寝前の歯磨きは欠かさないようにしましょう。寝ている間は唾液の分泌量が減少するため、口内が乾燥し、虫歯菌が活発化します。就寝前にしっかりと歯磨きを行うことで、口腔内を清潔に保つことができます。

歯ブラシは、ブラシの先端が小さく、歯と歯茎の間や歯と銀歯のすき間にも届くタイプを選びましょう。外出などで食後に歯磨きができない場合は、うがいだけでも行ってください。うがいだけでもある程度の食べかすを流せるので、虫歯予防の効果があります。

歯ブラシで磨くだけでなく、フロスや歯間ブラシも忘れずに使いましょう。歯ブラシだけでは落とせない汚れも除去できます。特に、銀歯と天然の歯の間は虫歯になりやすいため、入念に磨きましょう。

定期的にメンテナンスを受ける

銀歯の下の虫歯を予防するためには、日常的なブラッシングに加えて、定期的なメンテナンスが非常に重要です。

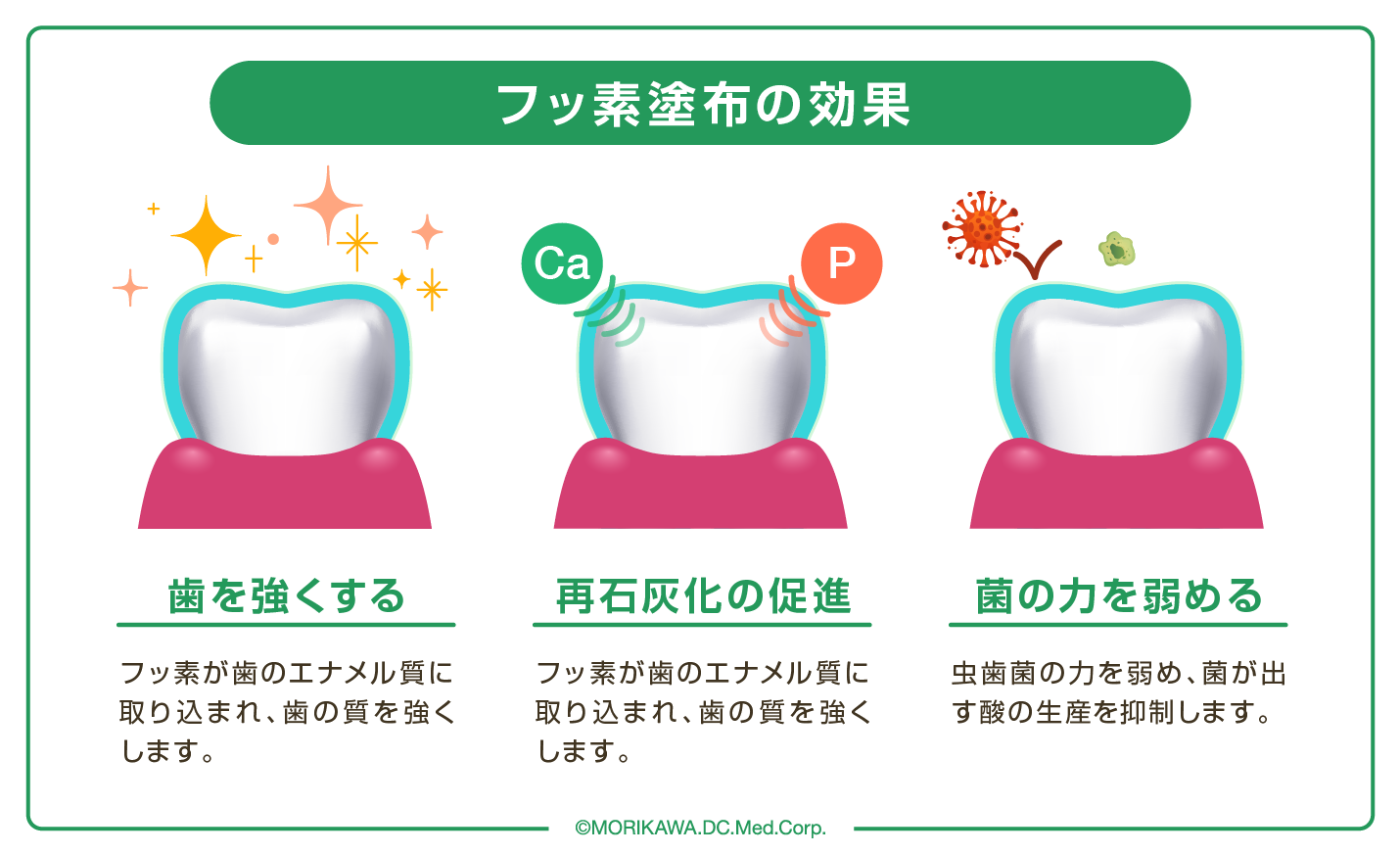

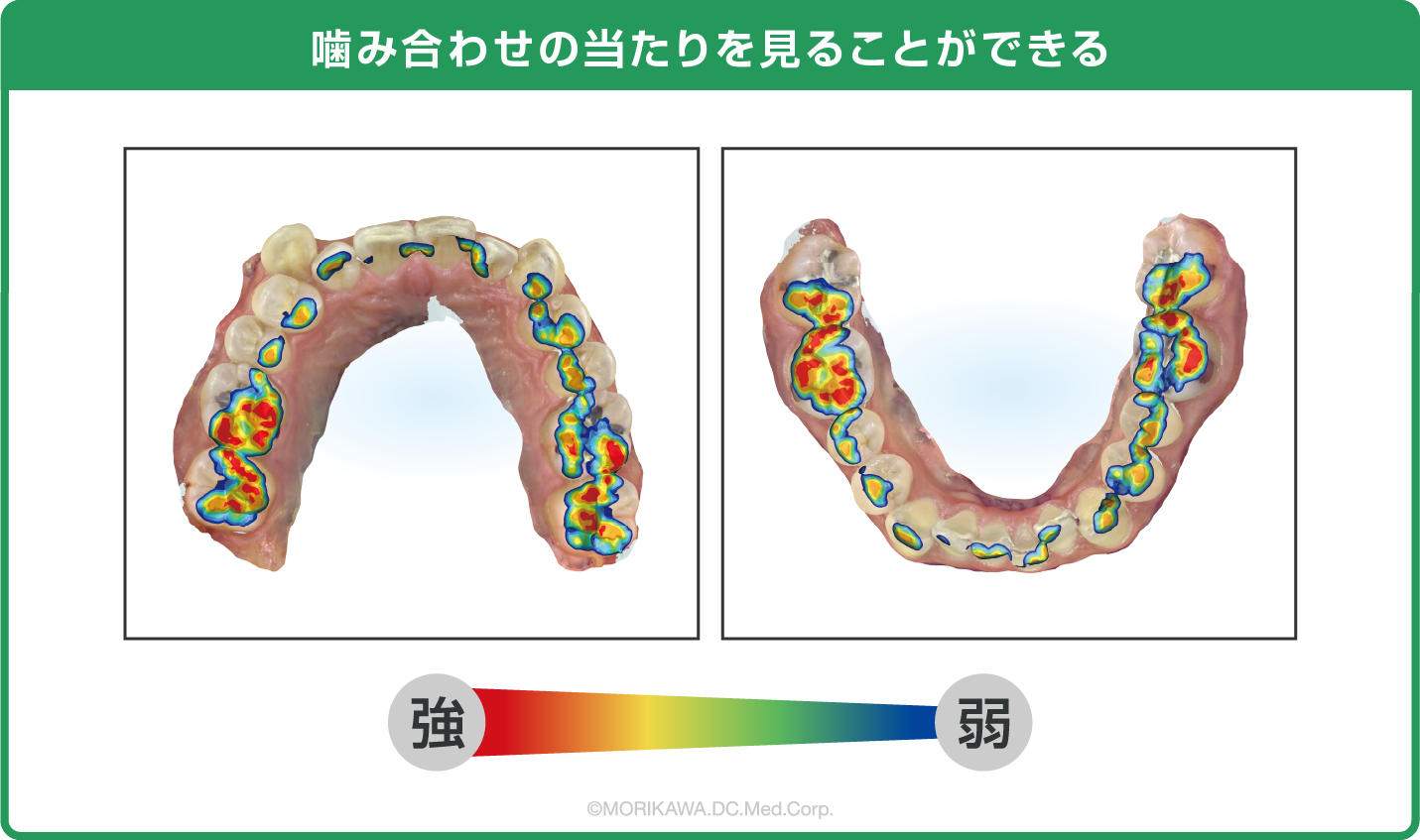

歯科医院でのメンテナンスは、検査だけでなくPMTC(プロによるクリーニング)も含まれます。PMTCでは、ふだんの歯磨きだけでは取り除くことができないプラークや歯石が効率的に除去されます。徹底的に歯や歯茎を清掃することで、細菌の増殖を防止できるでしょう。また、銀歯の状態を評価し、必要に応じて修復や調整を行います。虫歯が発生しやすい状態を早期に修正し、銀歯の下の虫歯を未然に防ぐことにつながります。

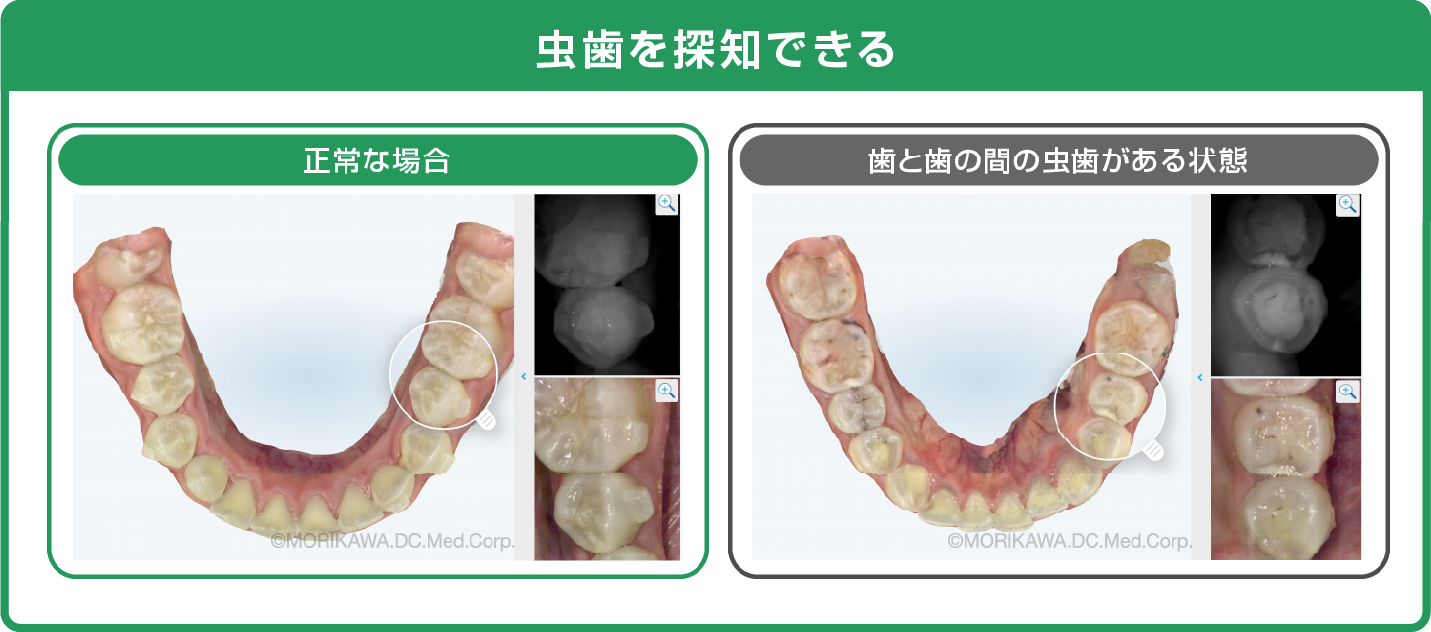

特に銀歯が装着されている歯は、銀歯の下で虫歯が進行していても痛みを感じにくいため、早期発見が大切です。

セラミックなど銀歯以外の素材を選ぶ

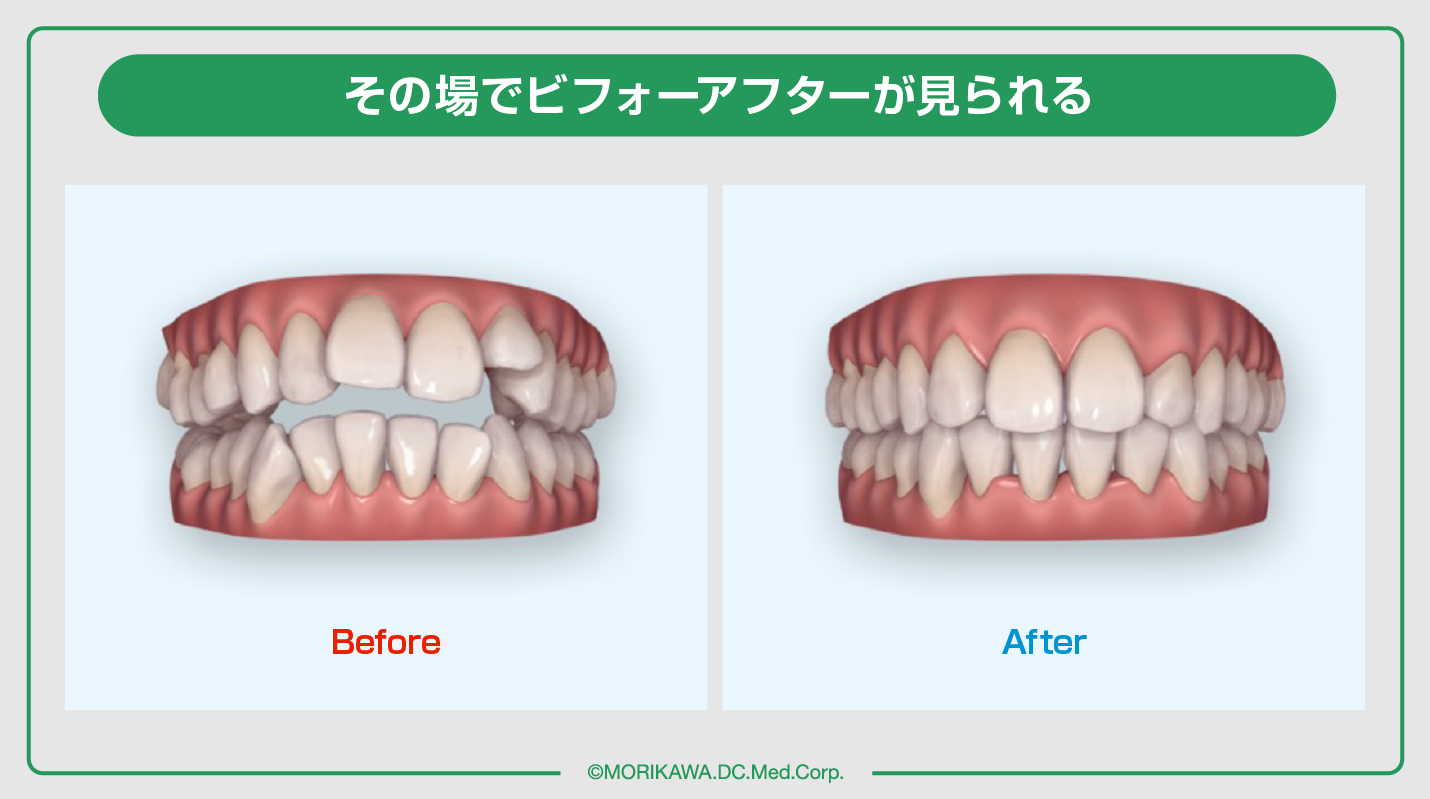

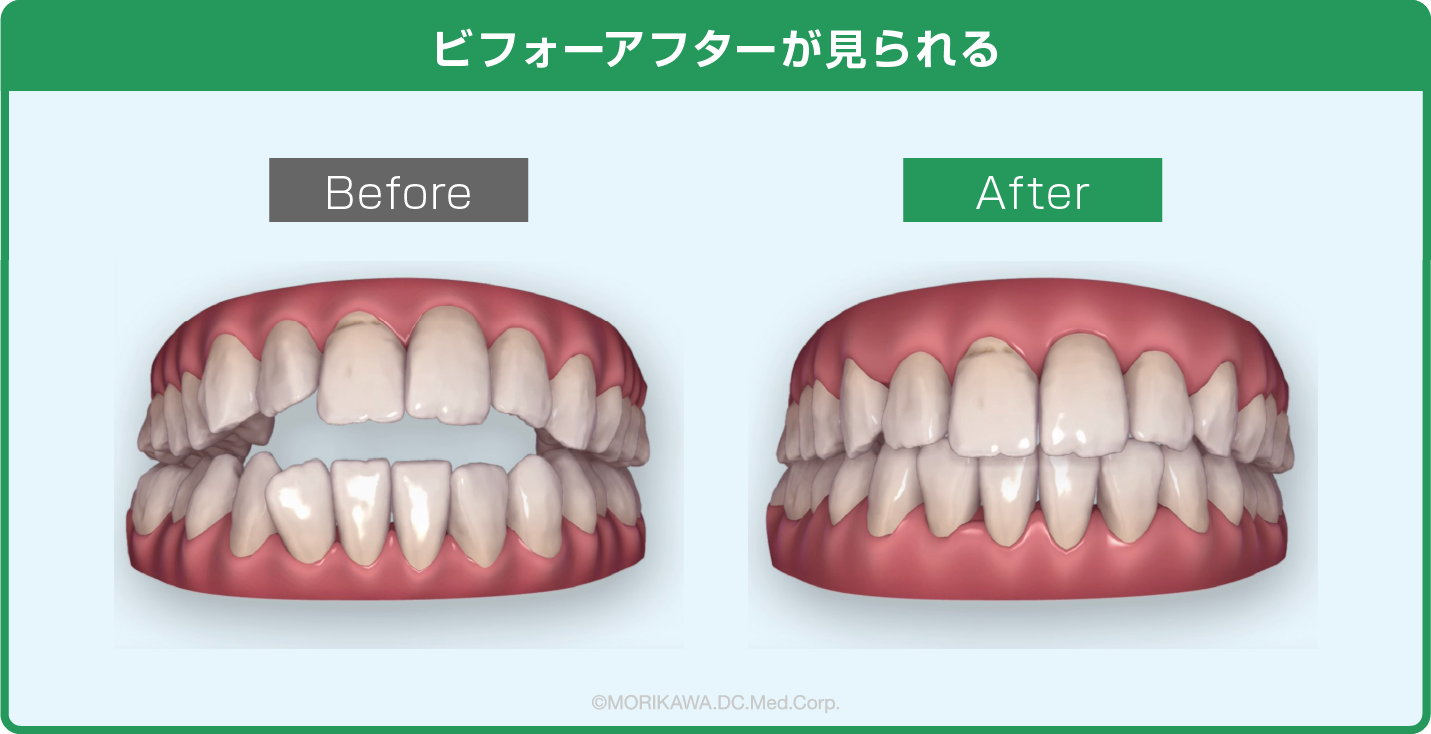

銀歯の下が虫歯になるのを防ぐための方法として、銀歯ではなく、セラミックなどの素材を選択することも挙げられます。

セラミックの詰め物や被せ物は、銀歯と比べて多くのメリットがあり、虫歯のリスクを軽減します。セラミックは、自然な歯の色に近く、見た目が美しい特徴がありますが、メリットは見た目のよさだけではありません。セラミックは、汚れや細菌が付着しにくく、耐酸化性も高いです。銀歯に見られる腐食や汚れの付着、それに伴う虫歯の発生が抑制されます。

また、セラミックは、金属のように熱膨張しにくく、口内で変形するリスクが少ないメリットがあります。変形によってすき間が生じ、虫歯が発生するリスクを低減できるでしょう。

セラミックはレントゲンで透過するため、進行中の虫歯がある場合は早期に発見することが可能です。早期に適切な治療を受けることで、二次虫歯の進行を防ぎ、歯の喪失を防ぐことにつながります。

まとめ

銀歯は、汚れが付着しやすく、歯との間に細菌が侵入しやすい人工歯です。費用が安く治療期間が短いことが特徴ですが、レジンやセラミックと比べて変形や劣化するリスクが高く、二次虫歯になりやすいことがデメリットといえるでしょう。

また、銀歯は金属のため、X線が透過せず、レントゲン撮影を行っても銀歯の下の虫歯を発見しにくいといえます。気づかないうちに虫歯が進行すると、最悪の場合、歯を失う可能性もあります。

「銀歯の下は虫歯になりやすい」という特性を理解して、予防に努めなければなりません。日頃から、歯ブラシだけでなく、フロスや歯間ブラシも使って丁寧に歯磨きをしましょう。定期的に歯科医院を受診し、クリーニングや銀歯の状態を確認してもらうことも重要です。

銀歯の下の虫歯でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。