こんにちは。大阪府八尾市 志紀にある歯医者 医療法人甦歯会もりかわ歯科 志紀診療所です。

今回は、「インビザライン矯正をすることで《美》と《健康》一石十鳥?」です。

インビザライン矯正は歯並びを整えることが主要な目的ではあります。

ただ、歯並びだけではなく《美》と《健康》も手に入れることが出来ます。

どのように関係しているのか徹底的にご説明させて頂きます。

まず初めにインビザライン矯正とは

インビザライン(Invisalign)は、透明なプラスチック製のマウスピースを使用して歯列矯正を行う方法です。従来のブラケットやワイヤーを使用する矯正治療とは異なり、透明なアライナー(マウスピース)を使って歯の位置を調整します。

インビザライン矯正の最大の利点は、透明で目立たないため、外見的な影響が少ないことです。また、アライナーは取り外し可能であるため、食事や歯磨きの際には外すことができます。ただし、治療の効果を最大限に得るためには、アライナーを1日22時間装着することを推奨しております。

《美》と《健康》どのようなメリットがあるの?

タイトルで一石十鳥と書いているのでわかりやすいかもしれませんが10個のメリットがあります。

《美》に関するメリット

1、たるんだ顎の肉が引き締まり小顔になるというメリット

2、筋肉の張りがなくなって血流がよくなり、顔のむくみがなくなるというメリット

3、猫背がなくなり、姿勢がよくなるというメリット

4、顎先のニキビができにくくなるというメリット

5,顎先の化粧のりがよくなるというメリット

《健康》に関するメリット

1、顎の位置が改善することで、頭痛がなくなるというメリット

2、顎の位置が改善することで、いびきがなくなり寝苦しさがなくなるというメリット

3、顎の位置が改善することで歯ぎしりがなくなるというメリット

4、顎の位置が改善することで食いしばりがなくなるというメリット

5,顎の位置が改善することで肩こりが軽減されるというメリット

これが10個のメリットです。

なぜ、10個のメリットを得ることが出来るのか《美》と《健康》に分けて徹底的にご説明させて頂きます。

《美》の5つのメリット

1、たるんだ顎の肉が引き締まり小顔になるというメリット

「皆様は顎の肉の事気になりませんか?」

歯並びが悪くなることによって顎の位置が後ろに下がってしまうと顎がなくなってしまいます。そうすることによって顎の下の肉が弛んできます。

インビザライン矯正をすることで顎の位置が正しくなり、今まで弛んでいた顎の肉も引き締める事が出来ます。

左はインビザライン矯正する前、右はインビザライン矯正6か月後です。

小顔になった気がしますよね。別人になりました。

歯並びは勿論ですが顎の位置が正しくなることで口元の綺麗さや顎の肉など《美》を手に入れることが出来ます。

2、筋肉の張りがなくなって血流がよくなり、顔のむくみがなくなるというメリット

「顔のむくみ」に悩まれている方は多いと思います。

色々な要因で「むくみ」は引き起こされますが1つの要因として筋肉の張りが原因です。

食いしばりが起きることで筋肉が張ってきてしまいます。

そうすることによって顔の筋肉が張ってきてしまい血流が悪くなり「顔のむくみ」

に繋がってきてしまいます。

インビザライン矯正によって噛み合わせが良くなると筋肉の張りが改善されるので血流の改善も期待することが出来て「顔のむくみ」改善を期待することが出来ます。

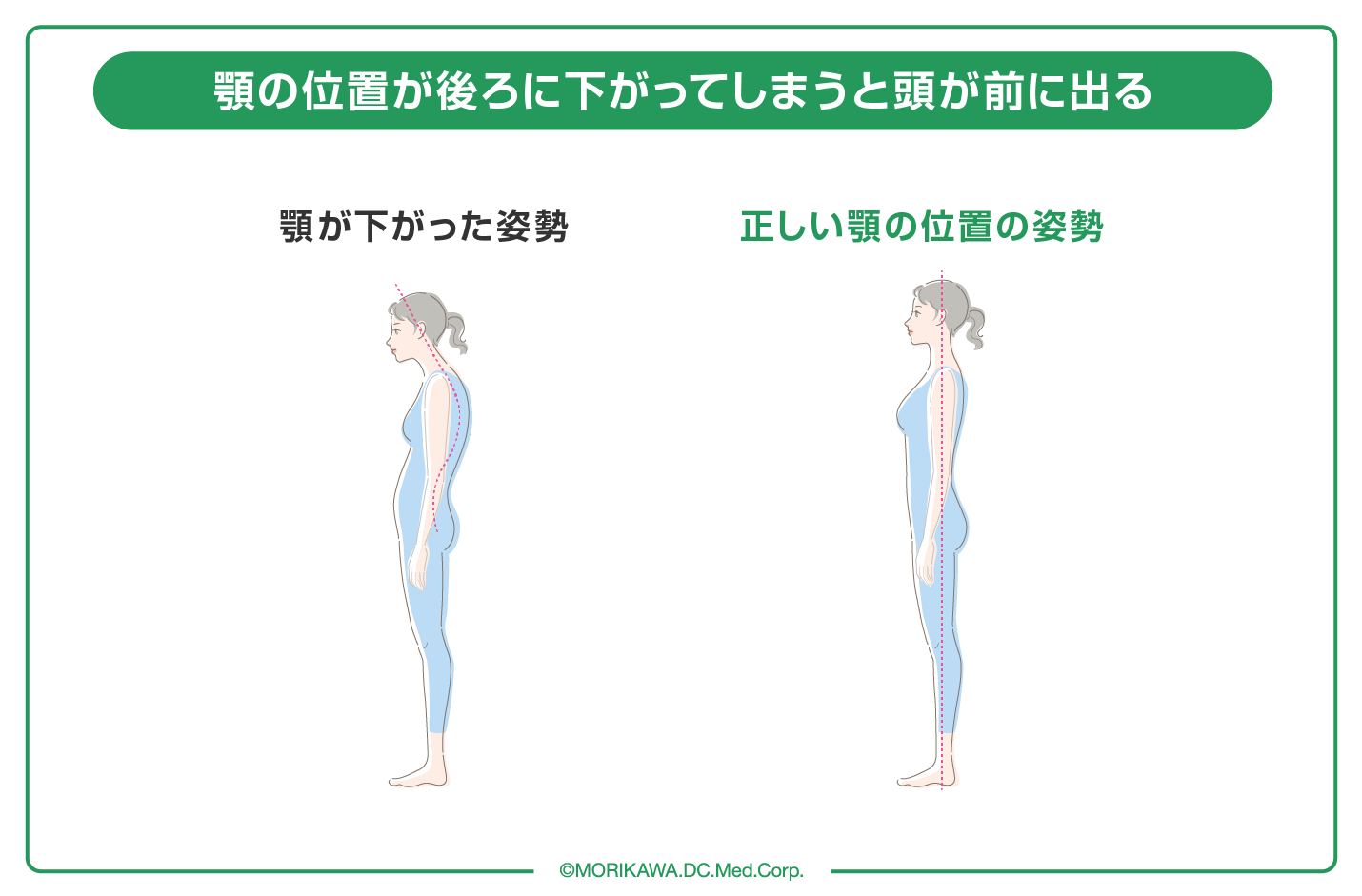

3、猫背がなくなり、姿勢がよくなるというメリット

写真などを見たり、鏡で自分の立ち姿を見た時に「姿勢の悪さ」に気付いた事ありませんか?

実は、噛み合わせと姿勢は関係しております。

噛み合わせによって顎の位置が後ろに下がってしまいます。

そうすることによって頭が前に出てきてしまいます。

頭の重さは大体5キロ位あるのですが少し傾くだけで重さは倍以上になります。

重さを支える為に背骨が曲がり猫背になってしまいます。

インビザライン矯正をすることで顎の位置が良くなるので頭の位置が正しくなります。

そうすると自然と背中も真っすぐになってきて「姿勢」改善を期待する事が出来ます。

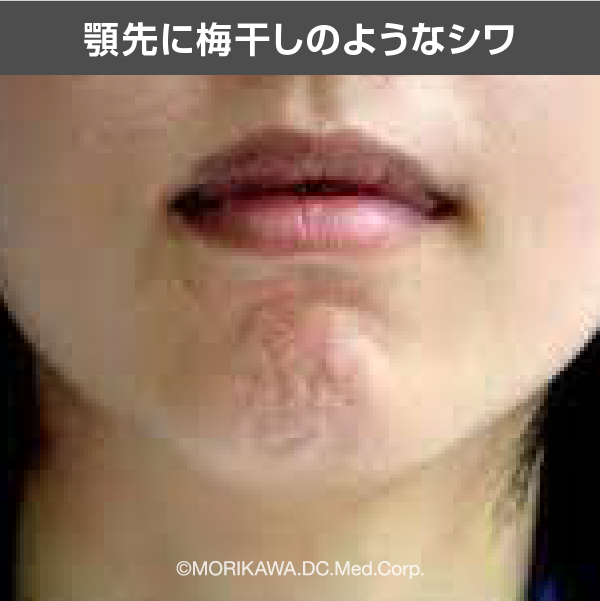

4、顎先のニキビができにくくなるというメリット

5、顎先の化粧のりがよくなるというメリット

4,5番目のメリットをまとめてご説明させて頂きます。

歯並びと「ニキビ」、「化粧のり」が関係しているの?と思われる方は多いと思います。

まず、どのように関係しているのかを説明させて頂きます。

噛み合わせによって顎の位置が後ろに下がってしまうと顎の筋肉が引っ張られて「しわ」になってしまいます。

顎の筋肉がずっと引っ張られると血流の悪さに繋がってしまいます。

血流が悪くなると「ニキビ」、「化粧のり」に繋がってきます。

インビザライン矯正をすることによって顎の位置が正しくなると引っ張られていた顎先の筋肉が改善されるので血流が改善されて「ニキビ」、「化粧のり」の改善を期待する事が出来ます。

《健康》の5つのメリット

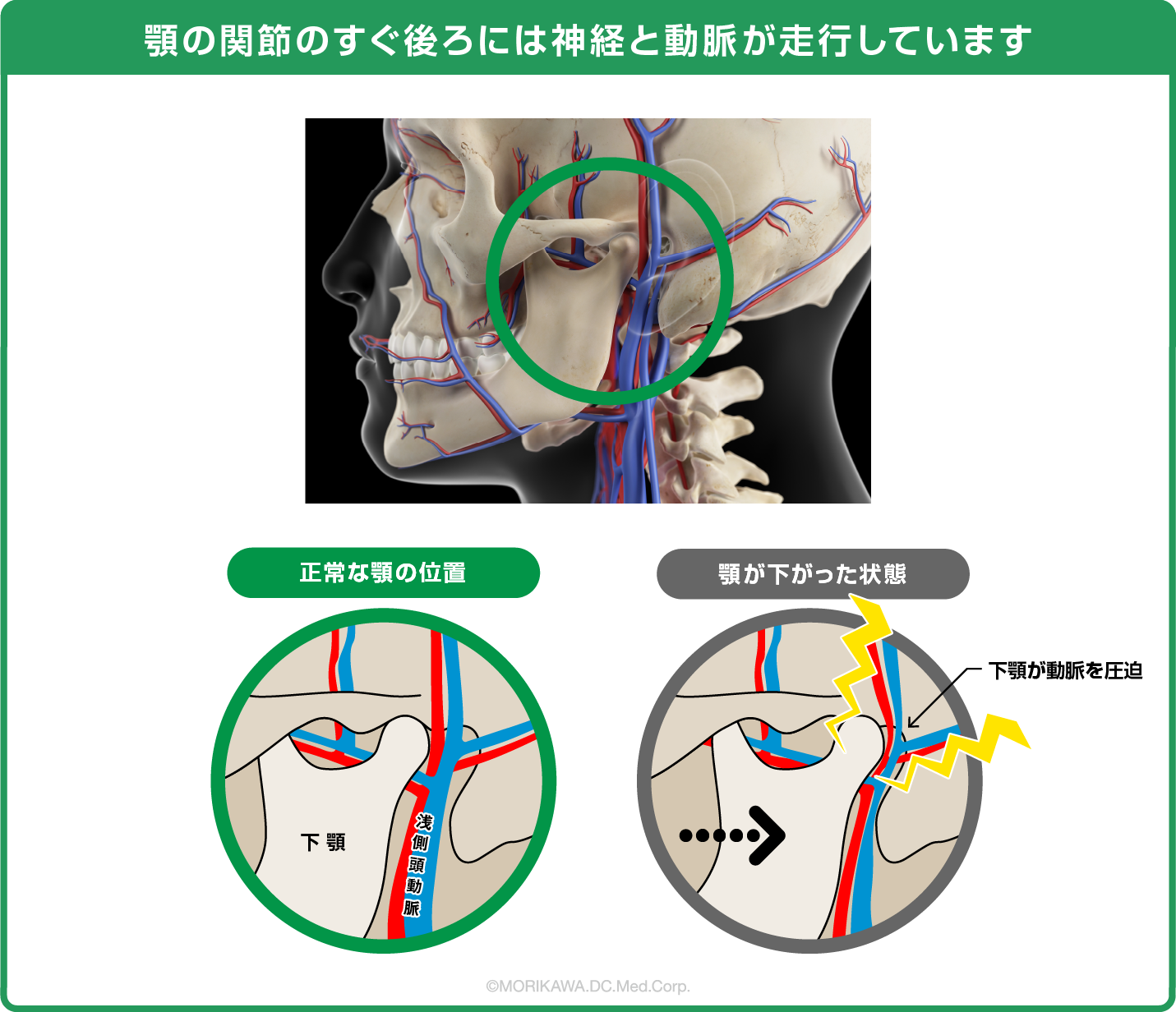

1、顎の位置が改善することで、頭痛がなくなるというメリット

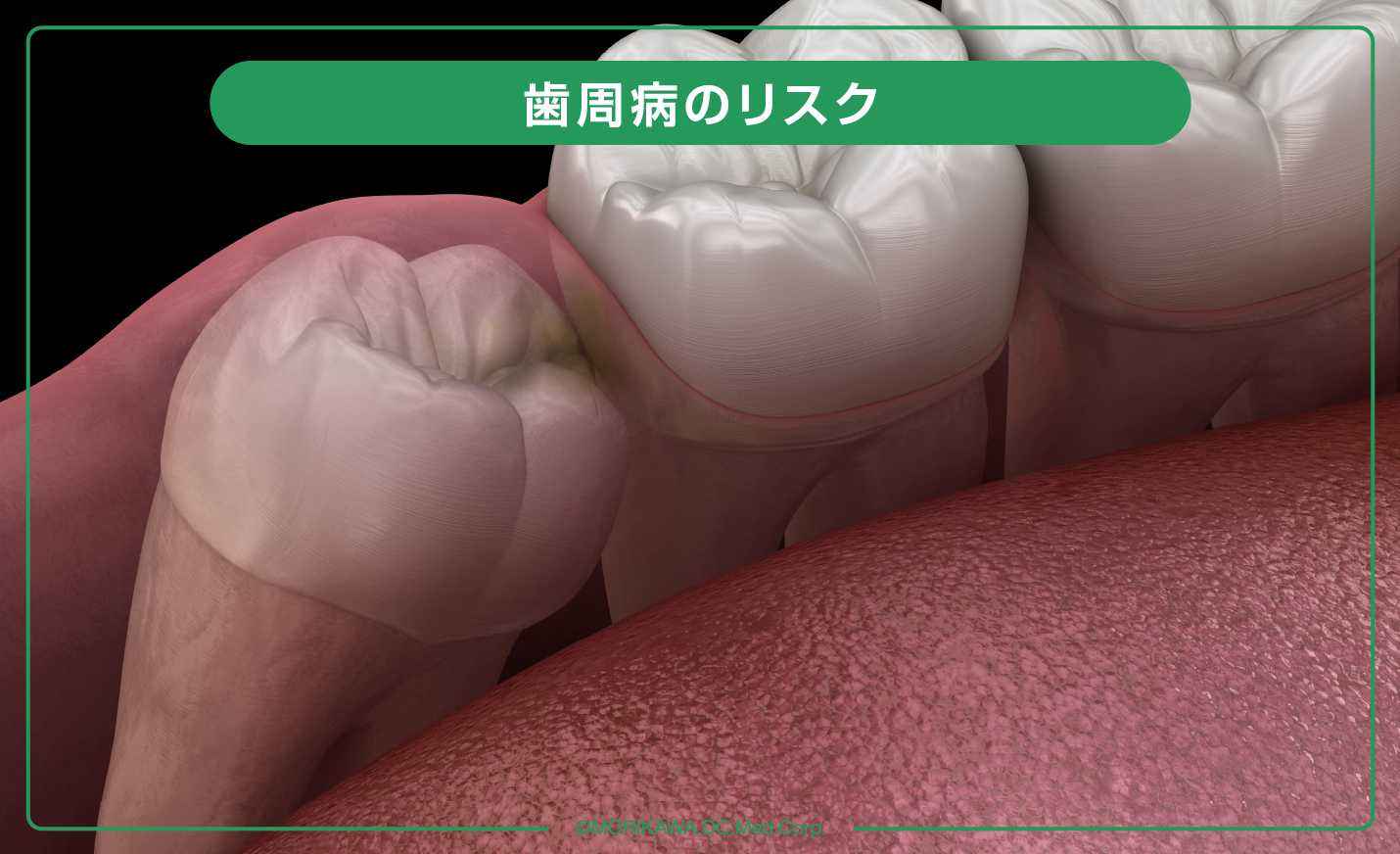

嚙み合わせによって顎の位置が後ろに下がってしまいます。

関節の後ろには神経、動脈が走っています。顎が後ろに下がってしまうことで圧迫されてしまい「頭痛」の原因になってしまいます。偏頭痛で困ってらっしゃる人は多いと思います。インビザライン矯正をすることで顎の位置が正しくなり圧迫されていた神経、動脈が解放されることで「頭痛」の改善を期待することが出来ます。

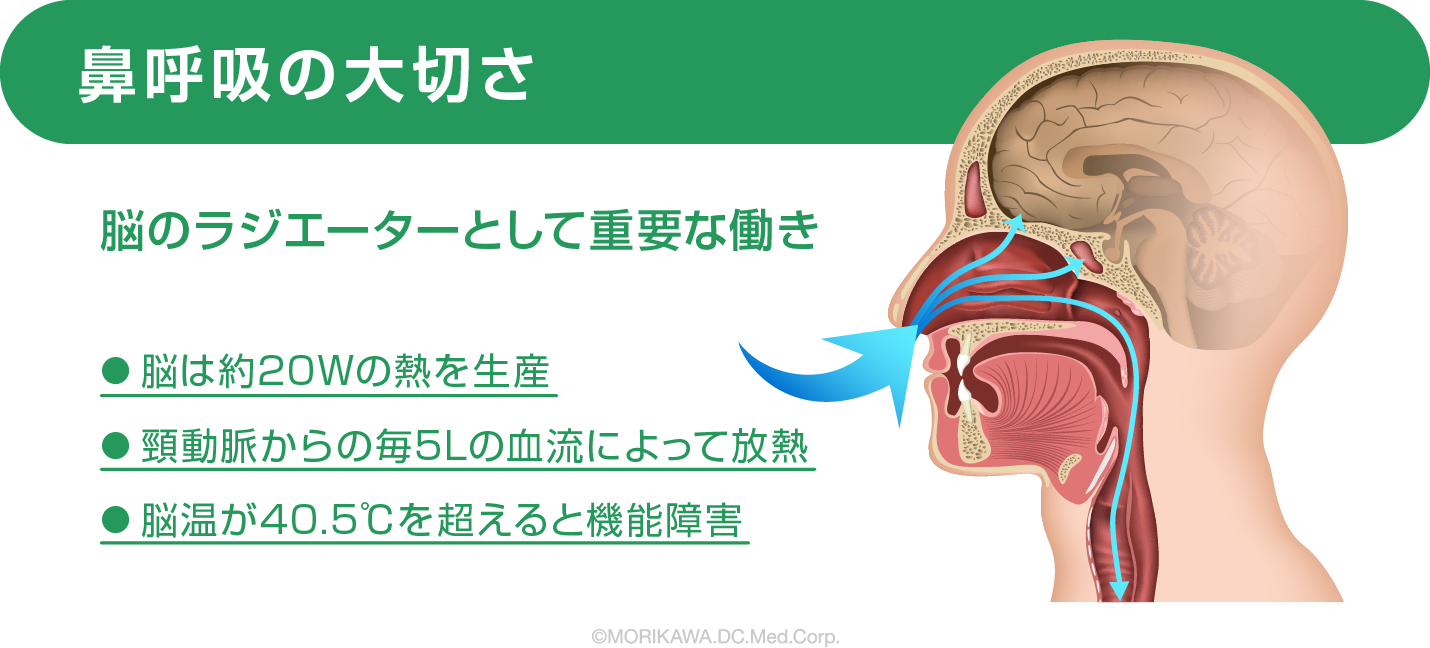

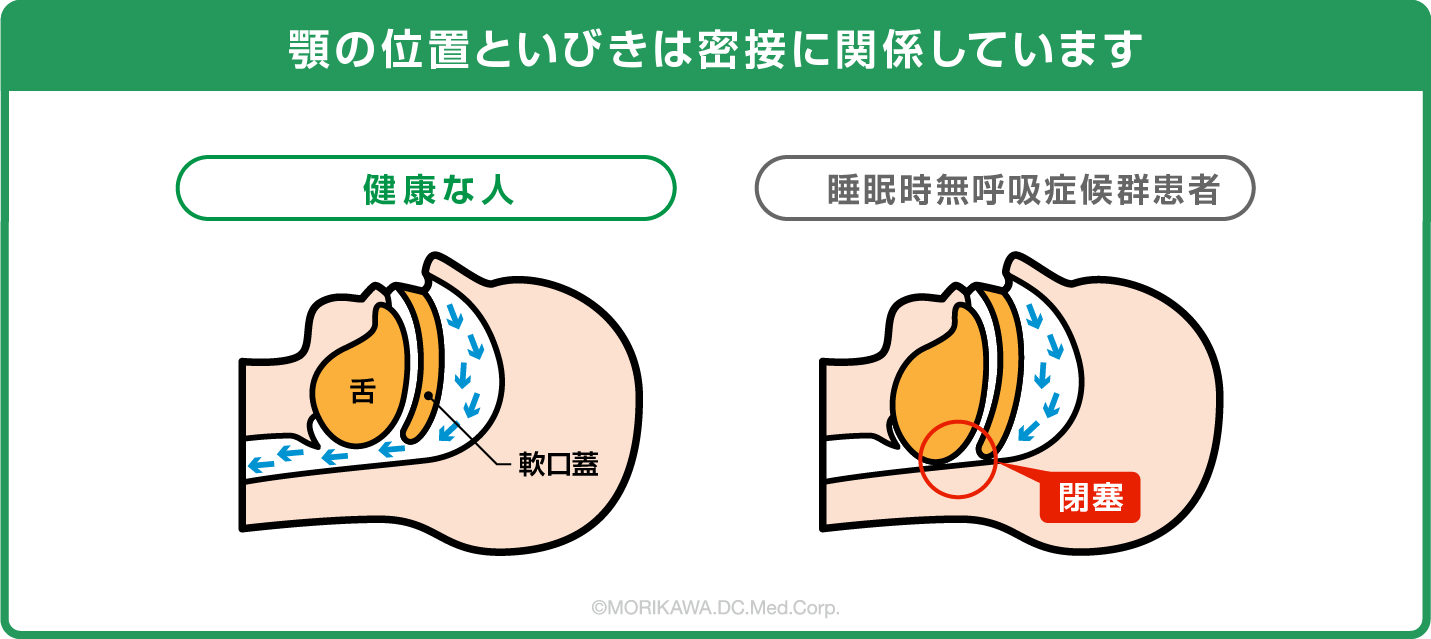

2、顎の位置が改善することで、いびきがなくなり寝苦しさがなくなるというメリット

嚙み合わせによって顎の位置が下がってしまうと空気の通り道である気道が狭くなってしまいます。そうすることによって「いびき」が生じてしまいます。寝ても疲れが取れないであったり、昼間に眠たくなるなど「いびき」は寝付きに関係してきます。インビザライン矯正をすることで噛み合わせが正しくなり顎の位置が正しくなることで気道が広がります。

気道が広がることで「いびき」を改善することが期待できます。

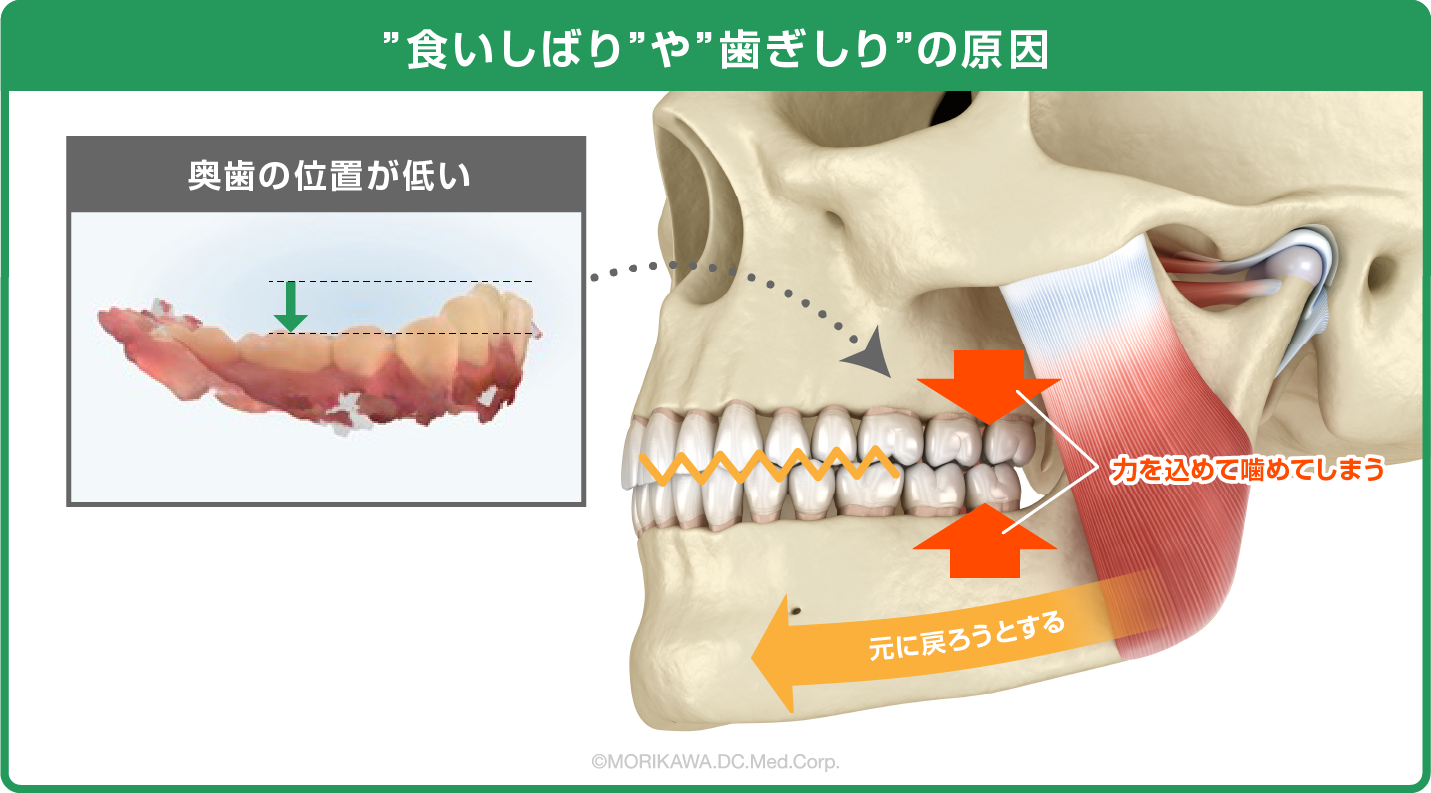

3、顎の位置が改善することで歯ぎしりがなくなるというメリット

4、顎の位置が改善することで食いしばりがなくなるというメリット

3,4は一緒にご説明させて頂きます。

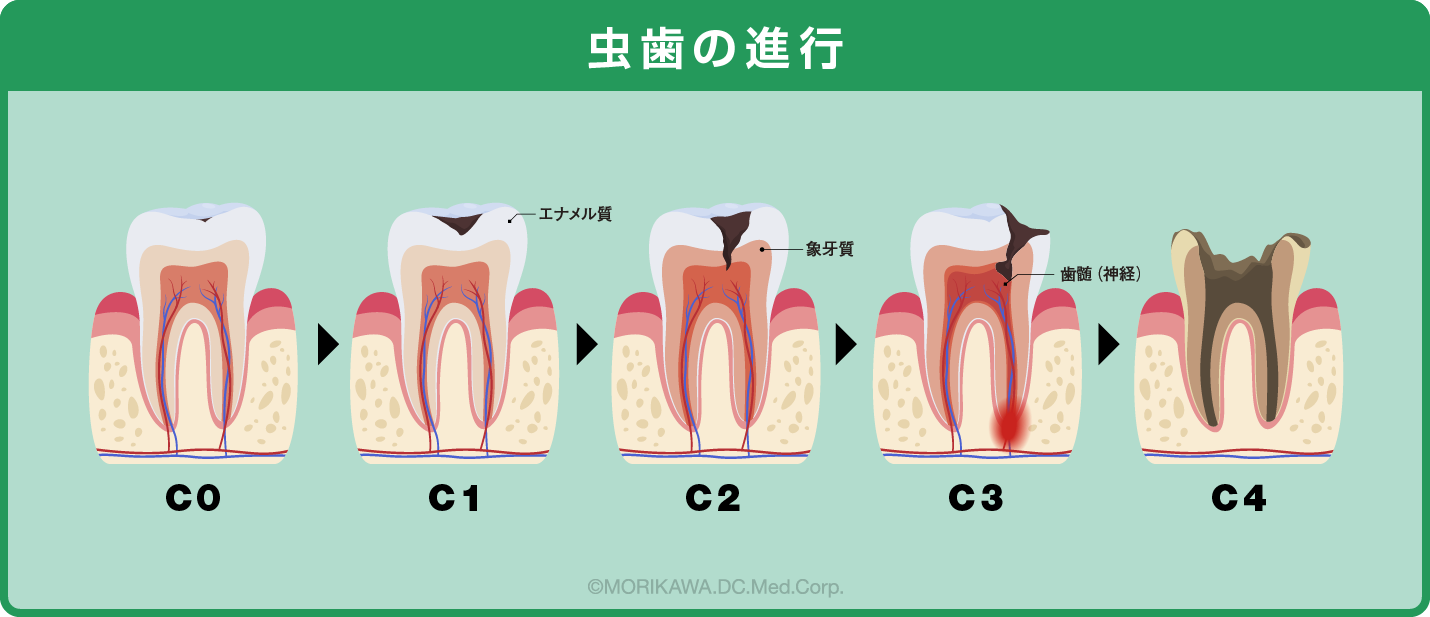

奥歯の位置が低い状態だと噛む位置が低くなります。そうすることによって「食いしばり」が起こってしまいます。

また、顎の位置が後ろに下がってしまうと「歯ぎしり」が起こってしまいます。

インビザライン矯正をすることで奥歯の位置、顎の位置が正しくなり「食いしばり」

「歯ぎしり」を改善することを期待することが出来ます。

「歯ぎしり」、「食いしばり」は歯に負担もかかりますし「エラ」が張ってしまう原因にもなってしまいます。

しっかり原因から治療してあげることが必要になってきます。

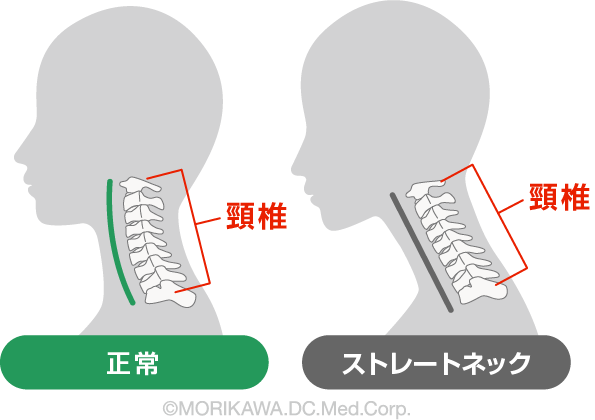

5、顎の位置が改善することで肩こりが軽減されるというメリット

顎が後ろに下がってしまうと頭が前に出てしまいます。頭重さは5キロで少し傾くともっと重くなるのでその重りを支えようと首が真っすぐになります。所謂「ストレートネック」になってしまいます。今、スマホを見る時間が増えて下向いている人が増えていることから「スマホ首」とも言われていますが首に負担がかかってしまいます。

顎の位置が原因で首に負担がかかり「肩こり」にも繋がってしまいます。

インビザライン矯正をすることで顎の位置が正しくなり首の負担が減り「肩こり」の軽減にも期待することが出来ます。

いかがだったでしょうか?

今回は、「インビザライン矯正をすることで《美》と《健康》一石十鳥?」でした。

インビザライン矯正をすることで歯並びを整えることは勿論なのですが他にもこんなにもメリットがあります。1つを得ることで10つのメリットが付いてくるので一石十鳥です。

噛み合わせが全身の《健康》と《美》に関係してきます。

歯並びを治して美と健康を一石十鳥しませんか?

前回の「インビザライン矯正で得られる5つの《美》のメリット美はこちら

歯並びが気になる方は是非一度当院にご相談下さい。

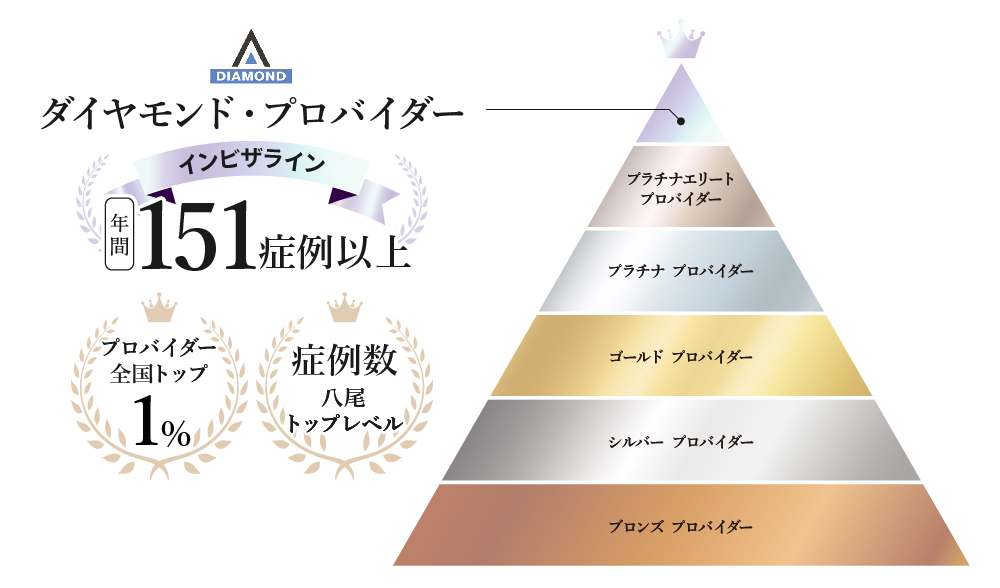

ダイヤモンドプロバイダーである森川康司があなたのお悩みを解決させて頂きます。

インビザライン治療の詳しい内容はこちら

こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者 医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療です。

こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者 医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療です。