こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

歯並びの悩みは人それぞれですが、なかでも八重歯は多くの方が抱える問題の一つです。日本では八重歯が可愛いとされる文化もありますが、見た目だけでなく、健康面にも影響を及ぼす可能性があることをご存じでしょうか。

最近では、目立たない装置を使用した矯正治療としてインビザラインが注目されています。インビザラインは、従来のワイヤー矯正とは異なり、透明なマウスピース型の装置で歯並びを整える治療法です。

今回は、インビザラインで八重歯は治せるのか解説します。八重歯の治療にインビザラインを選択するメリットやデメリット、費用、治療期間についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

八重歯とは

八重歯とは、通常の歯列から外れて生えた歯のことを指します。歯が重なり合って生えていることから叢生(そうせい)と呼ばれることもあります。日本では、八重歯がチャーミングな特徴として好意的にとらえられることもあります。

しかし、実際には歯磨きがしにくく、食べかすや汚れがたまりやすいため、虫歯や歯周病の原因となります。また、上下の歯の噛み合わせが悪くなることで、食事や会話に支障をきたしたり、顎への負担が増えたりすることもあります。

一見すると個性のように見える八重歯ですが、放置すると口腔内のトラブルにつながる可能性があるため、矯正治療を勧められるケースが多いです。

八重歯になる原因

ここでは、八重歯になる主な原因について詳しく見ていきましょう。

遺伝的要因

八重歯は、遺伝の影響を受けやすいとされています。たとえば、両親や兄弟に八重歯がある場合、同じように歯並びが乱れやすくなる傾向があります。特に、歯の大きさや本数、顎の大きさなどは親から子へと引き継がれることが多く、これが八重歯の原因となることがあるのです。

歯のサイズと顎のサイズの不調和

歯の大きさに対して、顎が小さい場合、すべての歯が正しく並ぶスペースが足りなくなります。その結果、歯が重なり合って生えることになり、八重歯の状態になることがあるのです。特に、現代の日本人は顎が小さい傾向があるため、この不調和が起こりやすいといわれています。

乳歯の早期喪失

乳歯は永久歯が正しく生えるためのガイドとして重要な役割を担っています。

しかし、むし歯などで乳歯を早期に失うと、そのスペースに隣の歯が移動して、本来生えるべき位置に永久歯が生えてこられなくなることがあるのです。このような状況も、八重歯の原因となります。

指しゃぶりや口呼吸などの癖

幼少期の指しゃぶりや口呼吸、舌で前歯を押すような癖も、八重歯につながることがあります。これらの習慣は歯の生える位置や顎の成長に影響を与え、歯並びを乱す原因となります。

特に、これらの癖が長期間にわたって続くと顎の発達が妨げられ、歯が正しい位置に並ばなくなる可能性が高くなります。

八重歯をそのままにするリスク

八重歯は見た目の問題だけでなく、放置するとさまざまなリスクを伴います。以下で具体的なリスクについて見ていきましょう。

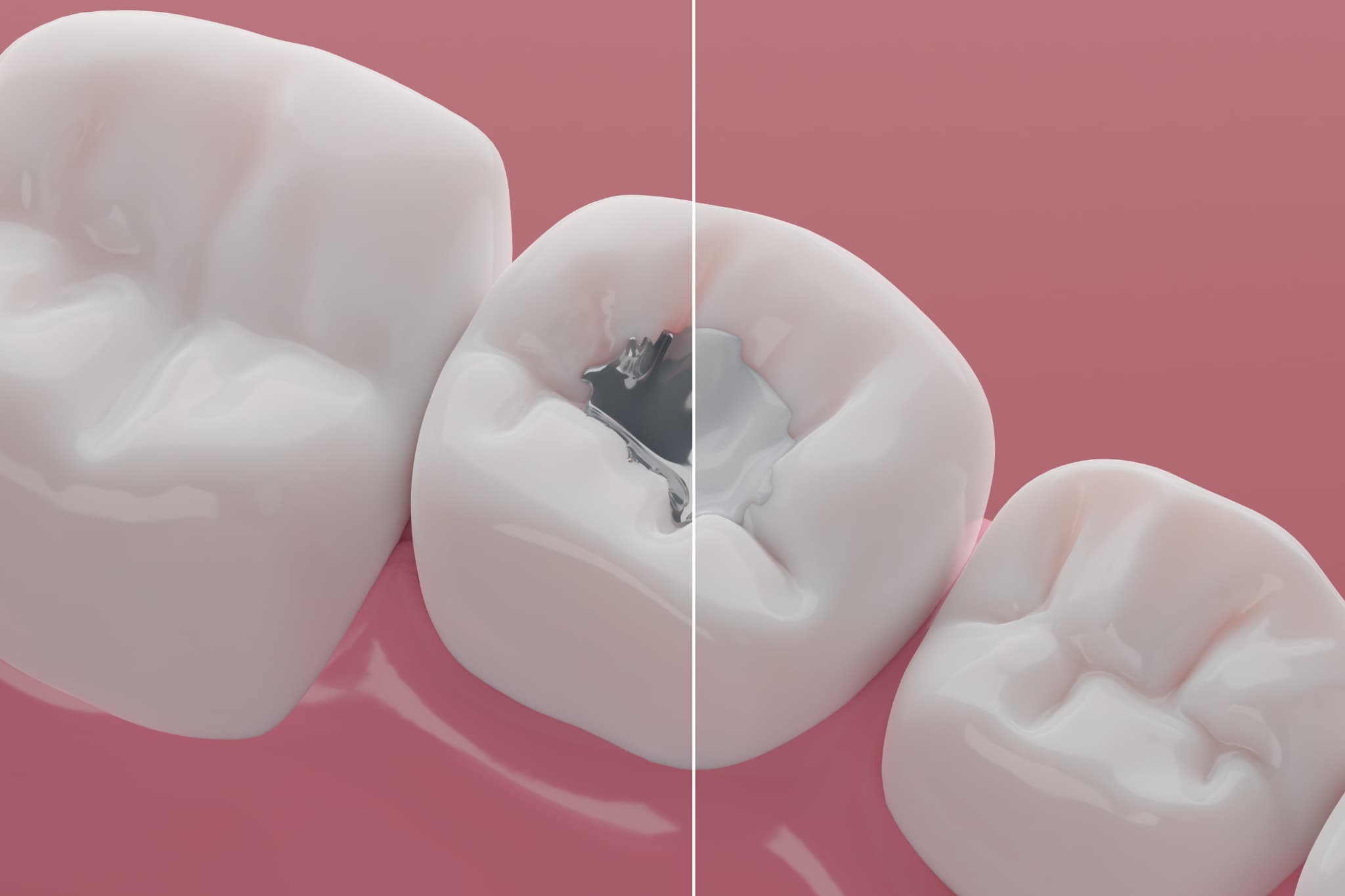

虫歯や歯周病のリスクが高まる

八重歯は歯と歯が重なっているため、歯ブラシが届きにくく、汚れが残りやすいのが特徴です。その結果、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。

特に八重歯の周囲は歯垢がたまりやすく、丁寧に磨いているつもりでも磨き残しが起こりやすい部分です。口の中の環境が悪化すると、歯ぐきの炎症や出血が起こるだけでなく、歯を失う原因にもなりかねません。

噛み合わせが悪くなる

八重歯があることで、上下の歯が正しく噛み合わなくなり、噛み合わせのバランスが崩れることがあります。噛み合わせが悪いと、食べ物をうまく噛めなくなるだけでなく、顎の関節や筋肉に負担がかかり、顎関節症や頭痛、肩こりといった不調の原因になることもあるでしょう。

また、噛む力の偏りがあると、ほかの歯にもダメージが加わり、口全体の健康に影響を与える恐れがあります。

見た目がコンプレックスになる

八重歯が目立つことで、笑うときに口元を隠したり、人前で話すのをためらったりする方もいます。特に成長期や社会人になってからは、歯並びの悪さがコンプレックスとなり、自信を持てなくなることもあるでしょう。

見た目への不安が、人とのコミュニケーションに影響を与える場合も少なくありません。

八重歯はインビザラインで治る?

八重歯はワイヤー矯正でしか治せないと思っている方も多いかもしれません。

しかし、現在では透明なマウスピース型の矯正装置を使用したインビザラインで治療できるケースが増えています。

インビザラインは、1人ひとりの歯並びに合わせてオーダーメイドで作られたマウスピースを段階的に交換しながら歯を動かしていく治療法です。軽度から中等度の八重歯であれば、インビザラインで改善できることがあります。

ただし、歯の重なりが強い重度の八重歯の場合は、インビザラインだけでは対応が難しいこともあります。その際は、ワイヤー矯正などの別の矯正方法が選択されることもあるため、治療を始める前に歯科医師に相談することが大切です。

インビザラインで八重歯を治すメリット

ここでは、インビザラインで八重歯を治療することで得られる主なメリットについて解説します。

装置が目立ちにくい

インビザラインは透明なマウスピースを使用するため、装着していてもほとんど目立ちません。金属のワイヤーやブラケットを使用した矯正方法とは異なり、口元が強調されることがないため、矯正中でも周囲に気づかれにくく、見た目を気にせずに治療を進められます。

仕事や学校など、人と接する機会が多い方にとっては大きな利点といえるでしょう。

装置の取り外しが可能

インビザラインで使用するマウスピースは自分で簡単に取り外すことができます。食事や歯磨きの際には取り外すことができるため、食べたいものを自由に食べられたり、口の中を清潔に保ちやすかったりする点は大きなメリットといえるでしょう。

金属アレルギーの心配がない

インビザラインで使用するマウスピースはプラスチック製です。金属を使用していないため、金属アレルギーのある方でも安心して治療を受けられます。

通院回数が少ない

インビザラインは、あらかじめ立てられた治療計画に沿って自宅でマウスピースを交換していくため、頻繁に通院する必要がありません。一般的には1〜2か月に1回のチェックで済むケースが多いです。

仕事や育児などで忙しく、なかなか歯科医院に通院できないという方にとっては大きなメリットといえるでしょう。

インビザラインで八重歯を治すデメリット

ここでは、インビザラインで八重歯を治療する際に知っておくべきデメリットについて解説します。

適応できないケースがある

インビザラインは多くの歯並びに対応できますが、すべての症例に適応となるわけではありません。歯の重なりが強い場合や、顎のズレが大きいケースでは、マウスピースだけでは十分な効果が得られないことがあります。

そのような場合は、ワイヤー矯正との併用や、別の治療法を検討することもあります。

装着時間を守らないと効果が出にくい

インビザラインで使用するマウスピースは、1日20〜22時間装着する必要があります。取り外しが可能な反面、装着時間を守らないと歯が計画通りに動かず、治療が長引いたり、マウスピースが合わなくなったりすることがあります。

治療効果を得るためには、マウスピースの自己管理が非常に重要なのです。

費用が高額

インビザラインは保険が適用されません。また、オーダーメイドでマウスピースを作製するため、どうしても費用が高くなる傾向があります。そのため、治療を始める前に、治療にかかる費用や支払い方法について詳しく確認しておくことが大切です。

インビザラインで八重歯を治す場合の費用

インビザラインで八重歯を治療する際の費用は、歯の状態や治療の範囲によって異なります。部分的な矯正で済む軽度のケースなら50万〜70万円ほどで対応できる場合もありますが、全体的な矯正が必要な場合は80万〜100万円前後かかるのが一般的です。

また、検査料や定期的な通院時にかかる費用、保定装置の費用などが別途かかることもあるため、事前に見積もりを出してもらい、総額をしっかり確認しておくことが大切です。

インビザラインで八重歯を治す場合の治療期間

八重歯をインビザラインで治療する場合の期間は、歯の状態によって異なります。

軽度のケースであれば6か月〜1年ほどで治療が完了することもありますが、歯の重なりが強い場合や全体的な矯正が必要な場合は、1年半〜2年程度かかることが一般的です。治療中は、1〜2週間ごとにマウスピースを交換しながら少しずつ歯を動かしていきます。

また、治療後には歯並びを安定させるための保定期間も必要となり、リテーナーを一定期間装着することになります。

まとめ

八重歯は見た目の印象だけでなく、虫歯や歯周病、噛み合わせの乱れといった口の健康にも大きな影響を与える可能性があります。原因には遺伝や顎の大きさ、子どもの頃の癖などが関係しており、早めに対応することが大切です。

インビザラインは、目立ちにくく取り外し可能な装置を使用することから人気のある矯正方法です。適応には個人差がありますが、軽度〜中等度の八重歯には効果が期待できます。

インビザラインで八重歯を治したいとお考えの方は、一度歯科医院でカウンセリングを受けるとよいでしょう。

インビザラインを検討されている方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療、インプラント、セラミック治療、ホワイトニング、歯科矯正など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。