こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「歯周病と定期的な歯のクリーニング」について全力回答!

「最近歯茎が腫れている気がするけど、何かの病気かな?」

「ブラッシングを毎日しているのに、歯周病にならないか心配…」

「歯のクリーニングって、具体的にはどんなことをするの?」

こうした疑問や不安を抱えている方は少なくありません。

歯周病は“沈黙の病気”と呼ばれるほど、自覚症状が乏しいまま進行しやすい厄介な病気です。

気づいたときには歯茎や骨が大きく侵され、歯がグラグラしてしまうケースもあります。

しかし定期的な歯のクリーニングを受ければ、歯周病を未然に防ぎ、歯の健康を長く維持することが可能です。

本記事では歯周病のリスクや歯のクリーニングの重要性をはじめ、日頃のセルフケアとの違いや具体的な予防策を詳しく解説します。

よくある疑問に答えるQ&Aコーナーも設けましたので、読み進めながら疑問を解消していきましょう。

「歯が痛くないから大丈夫」と油断せず、ぜひこの機会に歯周病予防について知識を深めてみてください。

この記事を読めば分かること

- 歯周病が進行するメカニズムと放置した場合のリスク

- 歯科医院でのクリーニングが歯周病予防にどれほど効果的か

- 日常のセルフケアと歯科医院でのケアの違い

- よくある歯周病予防に関する疑問への答え

歯周病とは?放置するとどうなるの?

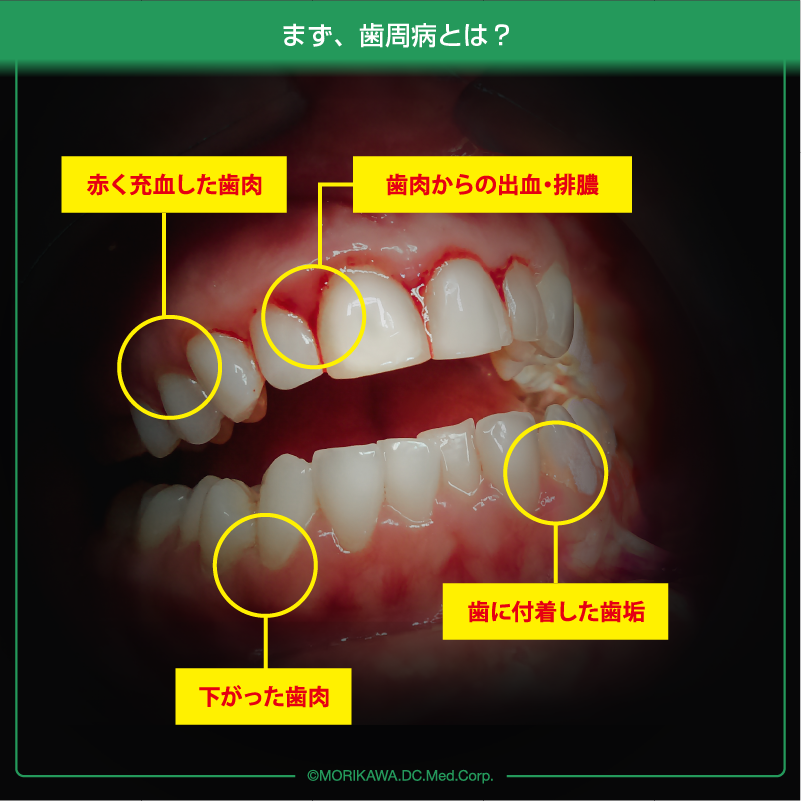

歯周病の概要

歯周病は、歯を支える組織(歯茎や歯槽骨など)に炎症が起きる病気です。

進行すると歯茎が腫れたり出血を起こしたりするだけでなく、歯を支える骨までもが溶けてしまうため、最終的に歯が抜け落ちるリスクが高まります。

初期段階の「歯肉炎」では歯茎がわずかに赤くなったり腫れたりする程度なので、痛みや強い違和感を感じないことが多く、そのまま放置してしまう方が少なくありません。

症状が進行すると歯ブラシの毛先が当たっただけで出血したり、食事の際に歯茎がうずくような痛みを伴うことがあります。

さらに歯周病菌は歯茎の血管を通して全身へも影響を及ぼすため、糖尿病や心疾患、さらには早産のリスクとも深く関連しているといわれています(※1)。

まさに歯周病は口の中だけでなく全身の健康にも大きく関わる病気なのです。

(※1)参考:日本歯周病学会「歯周病と全身の健康」

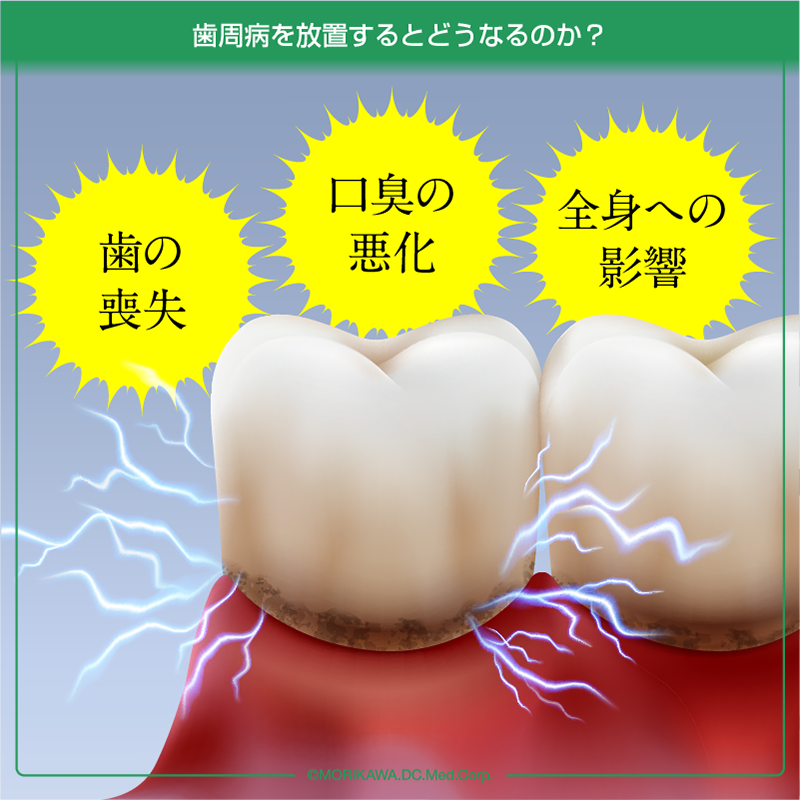

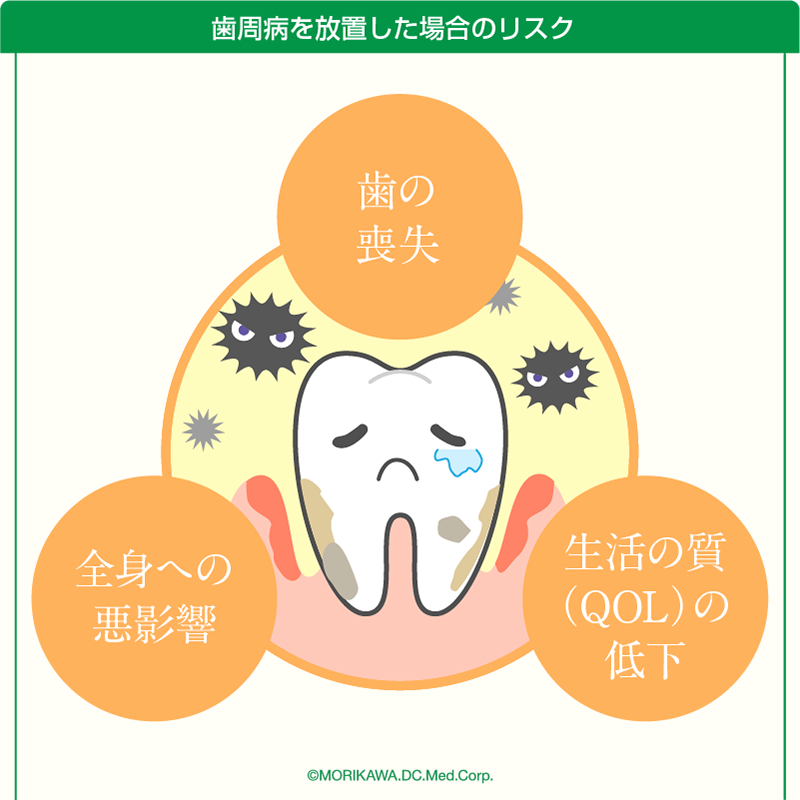

歯周病を放置した場合のリスク

歯の喪失

歯を支えている骨(歯槽骨)が侵されるため、歯がグラグラになって最終的に抜け落ちる恐れがあります。

全身への悪影響

歯周病菌が全身に巡ることで糖尿病や心筋梗塞といった重篤な病気のリスク要因になる可能性があります。

生活の質(QOL)の低下

歯が痛くて硬いものが食べられなくなったり、口臭が気になって人前での会話を避けたりするなど、日常生活にも支障をきたすことがあります。

いずれのリスクも早期発見・早期治療で大幅に軽減できます。

特に定期的な歯科検診と歯のクリーニングは、歯周病予防の要といえるでしょう。

毎日のブラッシングだけで歯周病予防は十分ですか?

ブラッシングだけでは不十分な理由

歯周病の主な原因は、歯と歯茎の間に形成される「歯周ポケット」に潜む細菌です。

これらの細菌がプラークとして蓄積し、炎症を引き起こすことで歯周病が進行します。

しかし日々のブラッシングだけでは、歯周ポケットの奥深くや歯と歯の間の細かな部分まで完全に汚れを落とすことは難しいのです。

特に歯石と呼ばれる硬化したプラークは、ブラシでは除去できず、専門的な処置が必要となります。

歯石が蓄積すると歯周病菌が増殖しやすい環境が整い、歯茎の炎症が進行しやすくなります。

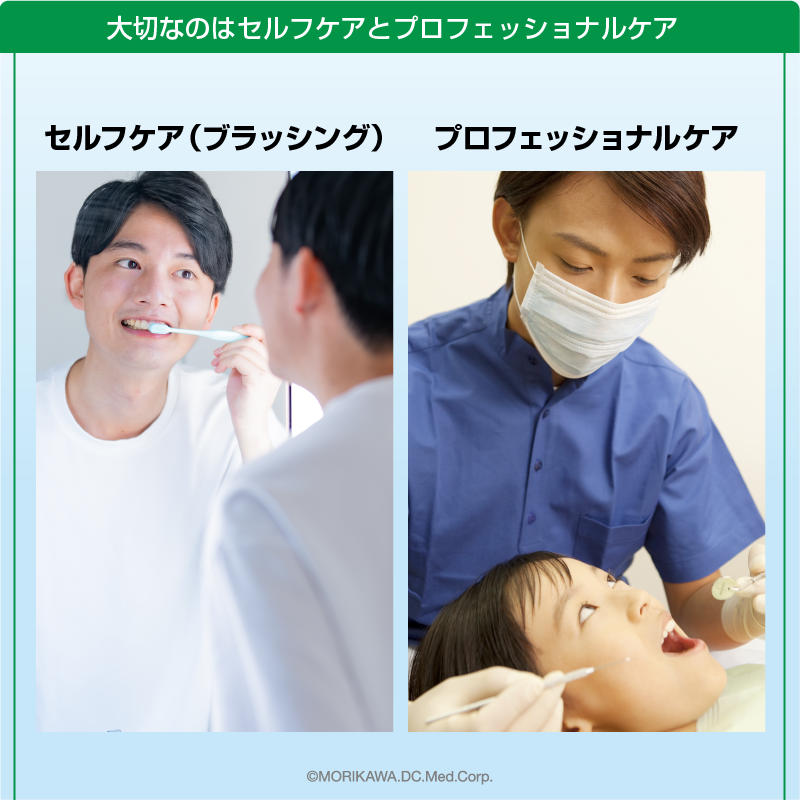

歯周病の予防にはブラッシングだけでなく、より効果的な清掃方法と専門的なケアが不可欠です。

補助アイテムでケアを強化

毎日のブラッシングに加えて、フロスや歯間ブラシ、マウスウォッシュなどの補助アイテムを使用することでブラシでは届きにくい部分の汚れを効果的に除去できます。フロスは歯と歯の間の食べかすやプラークを取り除くのに役立ち、歯間ブラシは歯の間が広い部分に特に有効です。

また、抗菌成分を含むマウスウォッシュは口腔内の細菌数を減少させる効果があります。

しかしこれらのセルフケアアイテムを使用しても、歯周ポケットの奥までしっかりと清掃することは難しい場合があります。

そこで、定期的な歯科医院での検診とクリーニングが重要となります。

プロフェッショナルなクリーニングによって、ブラシやフロスでは除去しきれない歯石やプラークを徹底的に取り除くことで、歯周病のリスクを最小限に抑えることができます。

セルフケアとプロフェッショナルケアを組み合わせることで、より効果的な歯周病予防が実現します。

歯周病予防に歯のクリーニングはどれくらい効果的?

クリーニングの効果

歯科医院で行われるクリーニング、特にスケーリングは歯周病予防において非常に効果的な処置です。

歯石の徹底除去

スケーリングでは、手作業や超音波スケーラーといった専用の器具を使用して、頑固に固まった歯石を物理的に取り除きます。

歯石はプラークが硬化したものでブラッシングでは除去できないため、歯周病の進行を防ぐためには欠かせない処置です。

歯の表面のツルツル感

スケーリング後にはポリッシング(研磨)を行い、歯の表面を滑らかに整えます。

これにより汚れの再付着を防ぎ、歯がツルツルとした爽快感を長期間保つことができます。

ポリッシングはまた、歯の美しさを維持するためにも有効です。

細菌の減少

歯石やプラークを除去することで口腔内の細菌数が大幅に減少します。

これにより歯茎の炎症が改善され、口臭の改善や歯茎の引き締まりといった健康的な口内環境が期待できます。

細菌の減少は歯周病の再発防止にも繋がります。

クリーニング後の口内環境の変化

クリーニングを受けた直後は歯がツルツルとしているため、普段とは違った爽快感を感じることができます。

また口腔内の細菌数が減少することで、口臭も改善されることが多いです。

歯茎の腫れが引き、健康的な色合いに戻ることで見た目にも歯茎の健康が確認できます。

しかし、クリーニング後に再度プラークが付着しやすくなるため、日頃のブラッシングとセルフケアを怠らないことが重要です。

特に歯周ポケットが深い部分は再び汚れが付着しやすいため、継続的なケアが必要です。

また、クリーニング後は歯茎が一時的に敏感になることがあるため、強い色の飲食物や熱い飲み物を避けるなどの注意が必要です。

これにより、歯茎への刺激を最小限に抑え、健康な口内環境を維持することができます。

クリーニング後のアフターケアを適切に行うことで歯周病の予防効果を最大限に引き出すことができます。

予防歯科とクリーニング、何が違うの?

予防歯科の目的

予防歯科は、むし歯や歯周病といった口腔内の病気を未然に防ぐことを主な目的としています。

定期的な口腔検査

歯科医師が定期的に口腔内をチェックし、早期の段階でむし歯や歯周病の兆候を発見します。

早期発見により重症化を防ぎやすくなります。

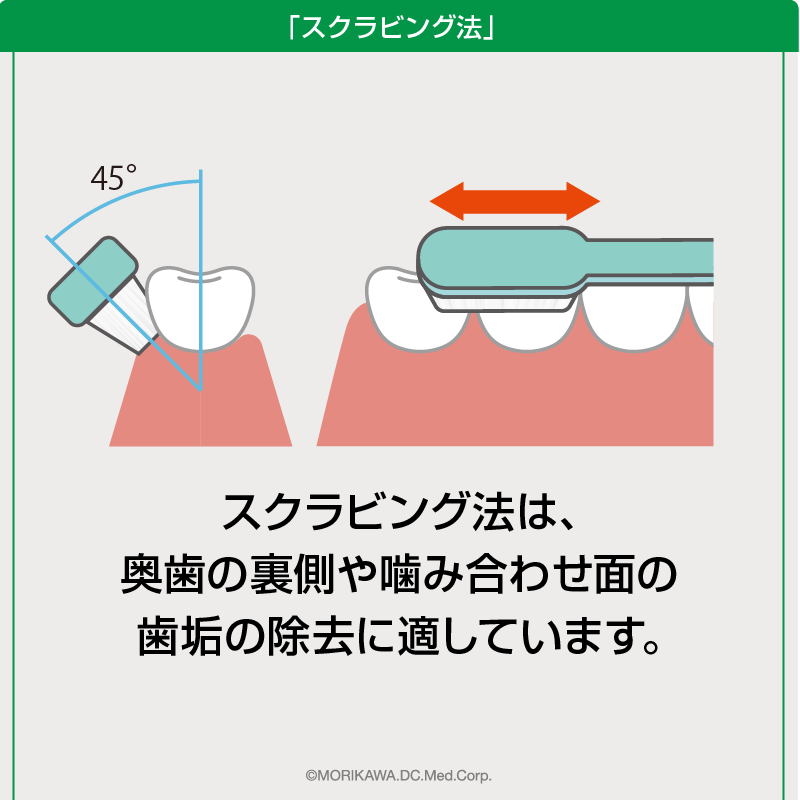

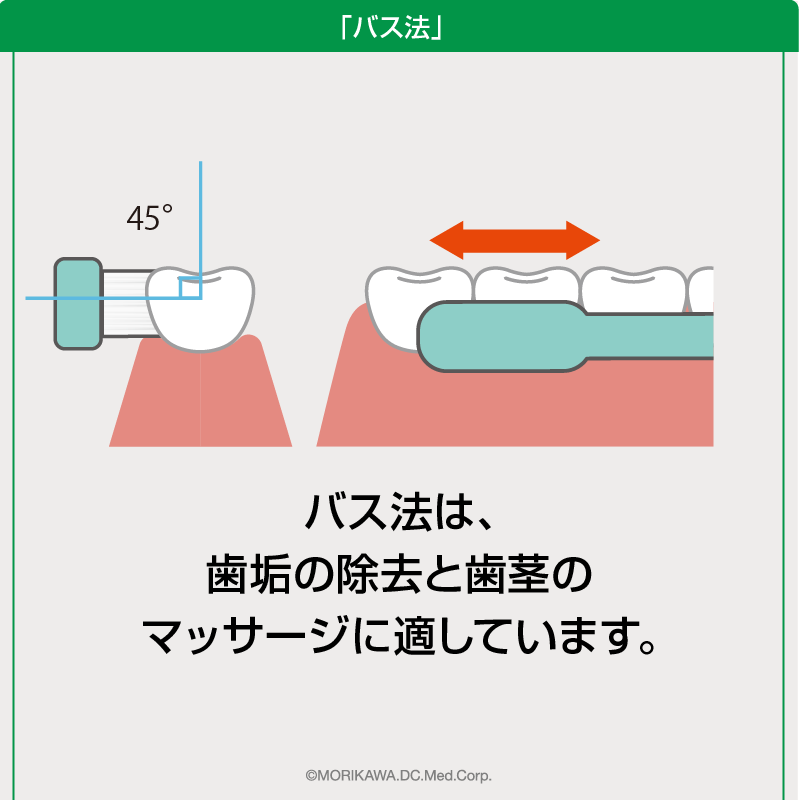

ブラッシング指導

正しいブラッシング方法を指導し、効果的な歯磨きの習慣を身につけるサポートを行います。

これによりプラークの蓄積を防ぎ、歯周病やむし歯のリスクを低減します。

生活習慣の改善アドバイス

喫煙や食生活の見直しなど、口腔内の健康に影響を与える生活習慣の改善を提案します。

これにより全身の健康維持にも寄与します。

フッ素塗布やシーラント

むし歯予防のためにフッ素塗布やシーラント(歯の溝に保護材を塗る処置)を行い、むし歯の発生を防ぎます。

クリーニングの役割

クリーニングは予防歯科の一環であり、特に「歯石や着色汚れを取り除く」処置に焦点を当てています。

歯石の除去

自宅でのブラッシングでは取り除けない歯石を専門的な器具で徹底的に除去します。

これにより、歯周病の進行を防ぐことができます。

歯の表面清掃

歯の表面に付着したプラークや着色汚れを除去し、歯の美しさを保つとともに、再付着を防ぎます。

ポリッシングによって歯の表面を滑らかに整えることで、食べかすの付着を抑制します。

口腔内環境のリセット

クリーニングによって口腔内の細菌数が減少し、健康的な口内環境を再構築します。

これにより、歯周病やむし歯のリスクを大幅に低減します。

予防歯科とクリーニングは相互に補完し合う関係にあり、予防歯科で日常のセルフケアを徹底しつつクリーニングで専門的なケアを行うことで、より効果的な歯周病予防が可能となります。

「検診+クリーニング」を定期的に受ける習慣をつけることで、いつでも安心して笑顔で過ごせる口内環境を維持することができるでしょう。

歯石を放置するとどうなるの?

歯石がもたらすリスク

歯石はプラーク(歯垢)が唾液中のカルシウムやリンと反応して硬化したもので、歯ブラシでこすっても簡単には落とせない厄介な存在です。

歯石を放置すると以下のようなリスクが生じます。

歯周病の悪化

歯石は歯周ポケットを広げる原因となり、細菌が繁殖しやすい環境を作ります。

これにより歯周病が急速に進行し、歯茎の炎症や骨の侵食が進むことで、最終的には歯の喪失につながる可能性があります。

歯茎の退縮

歯石が付着している部分は歯茎が刺激を受けやすくなり、歯茎が徐々に下がることがあります。

歯茎の退縮により歯根が露出し、知覚過敏や歯の揺れを引き起こしやすくなります。

見た目の悪化

歯石が歯に付着すると黄色や茶色に変色し、歯の見た目が悪くなります。

特に前歯に歯石が付着すると、笑顔に自信が持てなくなることもあります。

全身への影響

歯周病菌が血流を通じて全身に広がることで糖尿病や心疾患、脳卒中などのリスクが高まることが研究で示されています(※1)。

歯石を放置することは、口腔内だけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があるため、早期の対策が重要です。

歯石除去の大切さ

歯石は一度付着すると通常のブラッシングでは除去できないため、歯科医院でのスケーリングが欠かせません。

スケーリングでは歯科医師や歯科衛生士が専用の器具を使って歯石を徹底的に除去します。

歯石を除去することで、歯周病の進行を防ぎ、歯茎の健康を維持することができます。

また、歯石があると口腔内の細菌が増殖しやすくなるため、除去することで細菌数を減少させ、口臭の改善や歯茎の引き締まりにも繋がります。

さらに歯石を除去することで、歯の表面が滑らかになり、再びプラークが付着しにくくなるため歯周病の再発を防ぐ効果も期待できます。

時間や費用の面で負担に感じる方もいるかもしれませんが、歯石除去を怠ることで歯を失うリスクや全身の健康への悪影響を考えると長期的には投資としての価値が十分にあると言えるでしょう。

(※1)参考:日本歯周病学会「歯周病と全身の健康」

歯のクリーニングはどれくらいの頻度で受けるべき?

頻度の目安

一般的には半年に1回のペースで歯のクリーニングを受けることが推奨されています。

これはプラークが歯石へと変化するサイクルや、歯周病の進行スピードを抑えるために効果的なタイミングとされています。

しかし、個々の口腔内の状態や生活習慣によってクリーニングの頻度は異なります。

健康な口内環境の方

特に問題がなく定期的なブラッシングとセルフケアをしっかり行っている方は、半年に1回のクリーニングで十分な場合が多いです。

歯周病のリスクが高い方

歯周病が進行している方や歯槽骨が減少している方、喫煙習慣がある方、糖尿病などの全身疾患を抱えている方は3〜4ヶ月に1回のクリーニングが推奨されます。

これにより歯周病の進行を効果的に抑制し、口腔内の健康を維持することができます。

個人に合ったプランを提案

もりかわ歯科では、患者さん一人ひとりの口腔内環境や生活習慣を詳しく分析した上で、最適なクリーニングの頻度を提案しています。

例えば、歯並びが複雑な方や、妊娠中でホルモンバランスが変化しやすい方、喫煙習慣がある方などは、より頻繁なクリーニングが必要となることがあります。

また、定期的なクリーニングに加えて、特別なケアが必要な場合には専門的な治療プランを提供しています。

定期的なクリーニングを習慣化することで歯周病のリスクを大幅に低減し、快適な口内環境を保つことが可能となります。

あらためて解説!歯周病予防に関するQ&A

ここまでの記事内容を総合的に整理し、よく寄せられる質問を分かりやすくまとめました。

気になるポイントを一気に確認して歯周病予防に役立ててください。

歯周病の初期症状は何ですか?

初期段階では歯茎が腫れたり出血したりする程度が多く、痛みを感じないケースもあります。

口臭がきっかけで気づくことも少なくありません。

歯周病は痛みを伴いますか?

進行して歯周ポケットが深くなると歯茎の腫れや出血、ズキズキとした痛みが現れることがありますが、初期のうちは痛みがないことがほとんどです。

歯ブラシだけで歯周病予防は可能ですか?

ブラッシングだけでは歯と歯の間や歯周ポケットの奥まで完璧に掃除できません。

フロスや歯間ブラシとの併用と、定期的な歯科医院のクリーニングが必須です。

歯石を放置すると歯周病になりますか?

歯石は歯周病菌が繁殖する大きな要因になります。

放置すると歯茎や骨が侵され、歯周病が急速に悪化する恐れがあります。

歯のクリーニングは保険適用されますか?

炎症がある場合のスケーリングなどは保険適用になることがありますが、予防目的の場合は保険外の場合もあります。

詳細は歯科医院にご確認ください。

歯周病は完治しますか?

初期段階なら改善が見込めますが、進行した歯周病では歯槽骨が失われるため、完全に元の状態に戻すことは難しい場合があります。

ただし適切なケアにより進行を食い止めることは可能です。

歯のクリーニングに痛みはありますか?

歯石が多い部分や歯茎が敏感な箇所を処置する際は、軽い痛みや不快感を覚える方もいます。

しかし、ほとんどの場合は耐えられる程度で、処置後はすっきり感が得られます。

妊娠中でもクリーニングを受けられますか?

妊娠中は歯周病のリスクが高まるとされており、むしろ積極的にクリーニングを受けることが推奨されます。

事前に歯科医院へ妊娠の旨を伝えれば、安全面に配慮した対応をしてもらえます。

歯周病と生活習慣は関係がありますか?

喫煙や不規則な食生活は歯周病のリスクを高める要因とされています。

またストレスや寝不足も免疫力の低下を招き、歯周病を悪化させる可能性があります。

クリーニング後の注意点は何ですか?

処置後しばらくは歯の表面が敏感な状態になっているため、強い色の飲食物(コーヒーやカレーなど)を控えると着色を防ぎやすくなります。

柔らかめの歯ブラシを使い、歯茎を優しくマッサージするように磨いてください。

まとめ|定期的なクリーニングで健康な歯と生活を手に入れましょう!

歯周病は早期に発見して適切なケアを行うことで、症状を抑え、健康な歯を長く保つことができるコントロール可能な病気です。

忙しい日常の中でも定期的なクリーニングと正しいセルフケアを習慣化することで、歯周病のリスクを大幅に減らすことが可能です。

歯周病を予防することは、美味しい食事を楽しみ、自信に満ちた笑顔を保ち、さらには全身の健康を守るためにも非常に重要です。

今回ご紹介した内容を参考に、ぜひ一度もりかわ歯科にご相談ください。

私たちの専門スタッフがあなたの口腔内の状態を丁寧にチェックし、最適なケア方法をご提案いたします。

健康な歯と快適な生活を維持するために、私たちが全力でサポートいたします。

あなたの笑顔と健康を守るために、ぜひご来院ください!

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。