こんにちは!もりかわ歯科は、大阪府八尾市にある歯医者です。

歯科医やスタッフにとっては日常のことでも、患者さんにとっては歯の専門家ではありません。そのため、様々な疑問や不安を抱くのは当然のことです。

私たちは、患者さんが歯や口腔の健康について、安心して治療を受けられるように、疑問や不安を解消することが大切だと考えています。診療中にすべての疑問にお答えできれば一番ですが、時間の制約や専門的な知識が必要となる場合、十分な説明ができないこともあります。そこで、当院のブログでは、患者さんからよくいただく質問をテーマに、わかりやすく解説していきます。このブログを通じて、患者さんの歯医者さんへの疑問や不安が少しでも解消され、安心して治療を受けられるお手伝いができれば幸いです。ぜひ最後までご覧いただければ幸いです!

「歯医者の定期検診は必要ですか?」の質問に全力回答!

今回は、歯医者の定期検診は必要ですか?の質問に対して全力でお答えしていきます!

歯の定期検診の重要性とは?

歯科医院は一般的には、虫歯の治療や歯の矯正など、症状がある場合に治療を行う場所として知られています。しかし、近年では国や地域社会が歯科検診の義務化に向けて動き始め、窓口での案内だけでなく、メールやはがきを使った定期健診の促進も増えています。

では、なぜ症状がない場合でも定期検診が重要とされているのか気になるところですよね?本記事では、歯科での定期健診の重要性や、そのメリットについて探ってみたいと思います!

歯の定期検診に行くメリットは ?

まず、歯医者の定期検診を受けることでどのようなメリットがあるのでしょうか。 具体的に見ていきましょう。

メリット①虫歯・歯周病を早期発見できる

歯科定期検診における最大のメリットは、歯科医師が口腔内の変化を早期に発見できることです。定期的な検査によって、虫歯や歯周病の初期症状を見逃すことなく、早めの治療や対処が可能になります。虫歯や歯周病は、痛みが出るまで進行することがあり、そうなってしまうと手遅れになることもしばしばあります。従って、早期発見によってリスクを軽減し、歯を削る必要性を最小限に抑えることができます。

メリット②プラークや歯石を除去できる

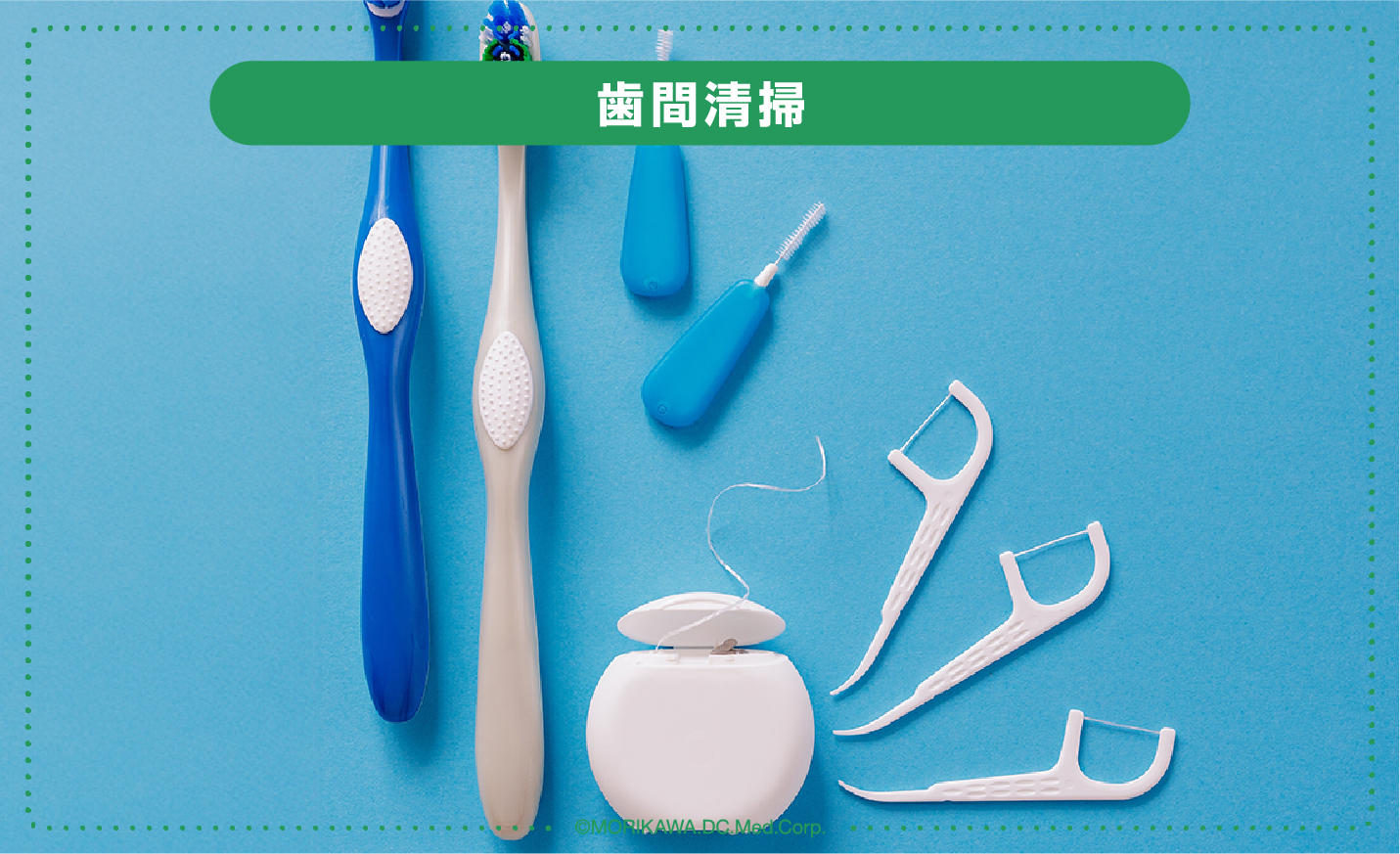

歯科定期検診では、歯科衛生士がプラークや歯石を丁寧に除去します。歯垢が歯面に付着し、細菌が増殖すると、歯石が形成されます。この歯石は、徹底的な歯磨きでは取り除けず、口腔内の健康を損なう原因となってしまいます。定期的なクリーニングは、口腔内の清潔を保ち、歯周病や口臭の予防に効果的です。

メリット③詰め物や被せ物の異常に気づける

歯科定期検診では、詰め物や被せ物の異常も早期に発見できます。詰め物や被せ物の周囲には歯垢が溜まりやすく、それが進行すると新たな虫歯や歯周病の原因となります。口腔内の問題を詳しく検査することで、的確な診断と早期の処置が可能になります。

メリット④治療の経過観察ができる

治療後の経過を定期的に観察できる点もメリットです。定期検診では、治療後の管理やトラブルの早期発見につながり、歯の健康状態を維持するための適切な措置が取られます。治療結果の確認や必要に応じた修正を行うことで、歯の長期的な健康をサポートします。

メリット⑤生涯にかかる医療費を減らせる

定期的な歯科検診は予防歯科の一環であり、口腔内の疾患を未然に防ぐことが目的です。虫歯や歯周病が進行すると、他の全身疾患を引き起こすリスクが高まります。定期的な検診により、口腔内の健康状態を維持することで、将来的な医療費を減らすことができます。

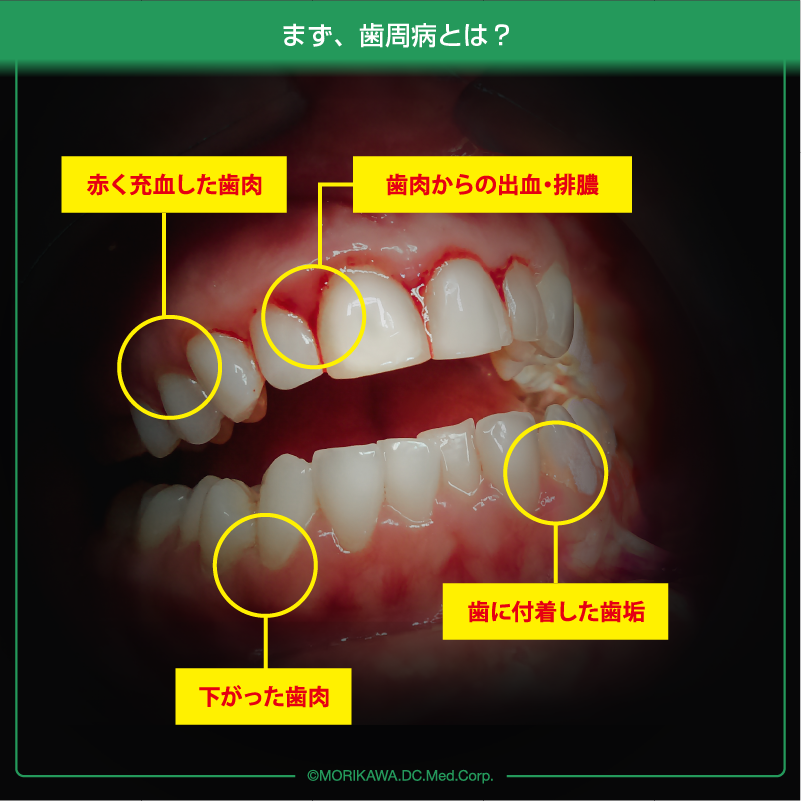

歯周病が引き起こす全身疾患に関しては、当院のブログで紹介しております「歯周病は治療で治りますか?」そちらもご覧ください!

メリット⑥きれいな歯、モチベーションをキープできる

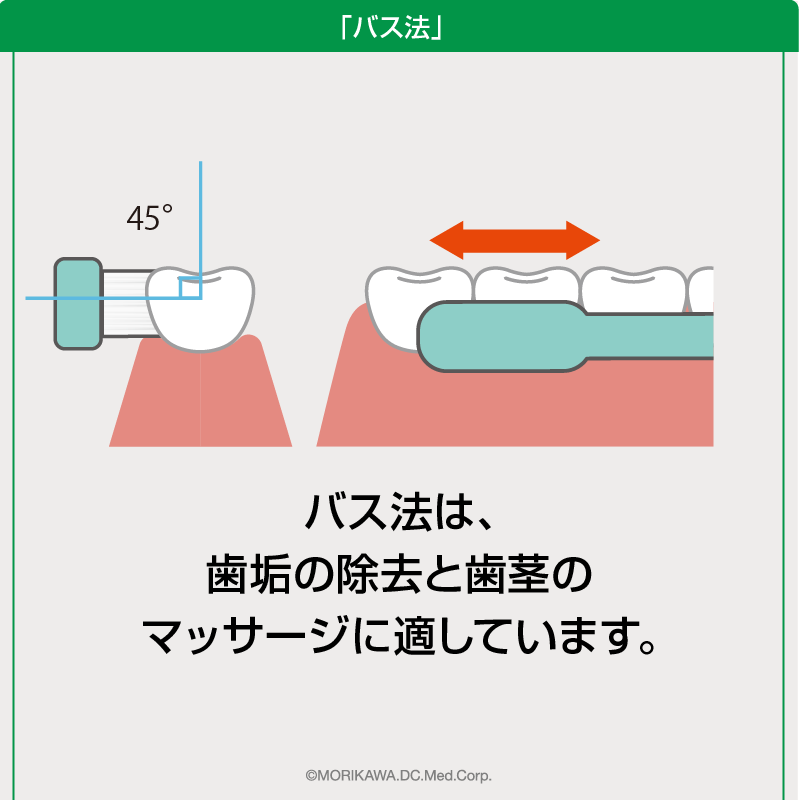

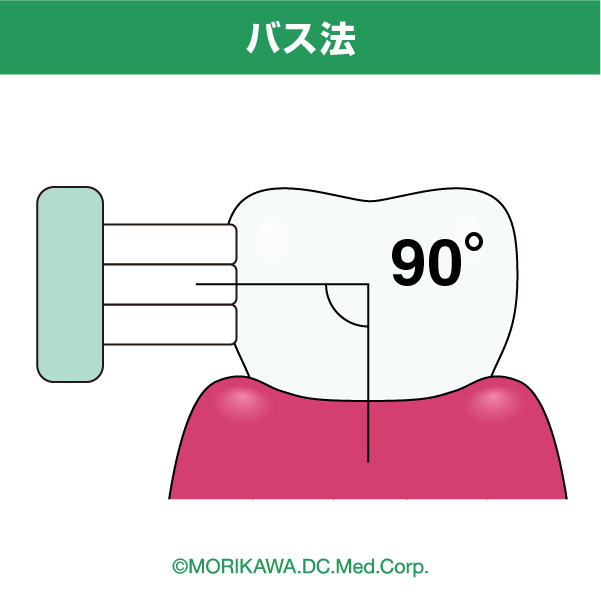

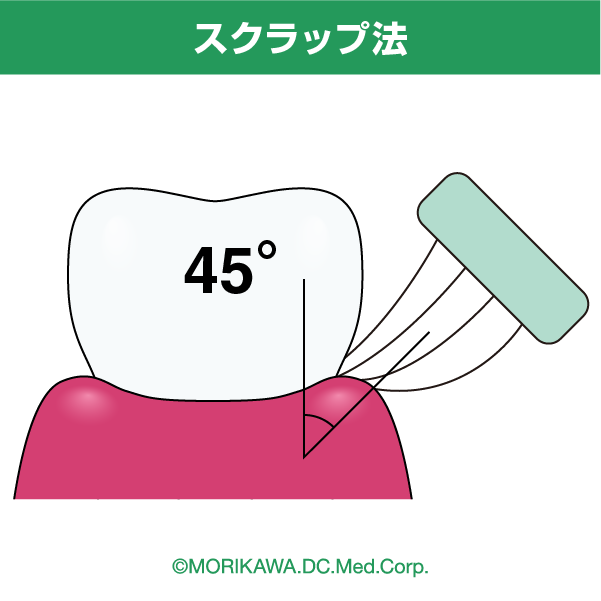

定期検診には、口腔内の健康チェックだけでなく、適切な歯磨き方法もお伝えすることができます。これにより、患者さまの歯の健康への意識が高まり、モチベーションも向上します。また、歯科医院で行われる歯石の除去や歯のクリーニングによって、日常の歯磨きでは落としきれない汚れを取り除くことができます。結果として、清潔で健康な歯を維持することができるでしょう。

歯の定期検診の内容は?

口腔検査

口腔検査は、歯科医師が口腔内を丹念に観察し、虫歯や歯周病の初期兆候、歯の磨耗、異常な組織の発見などを行います。また、口腔内の状態を評価し、適切な治療プランを立てるために重要です。口腔検査では、歯や歯茎の健康状態を把握するために鏡や特殊な器具を使用して検査が行われます。

プロのクリーニング

プロのクリーニングは、歯科衛生士が専用の器具を使用して歯垢や歯石を除去し、歯面を徹底的に清掃するプロセスです。このクリーニングにより、歯の表面から細菌や汚れが取り除かれ、歯周病や口臭の予防に効果的です。また、歯科医師や歯科衛生士が口腔内の健康状態を評価し、問題があれば適切な対処法を提案することもあります。

レントゲン検査

レントゲン検査は、歯科医師が必要に応じて歯や顎の骨の状態を評価するために行われます。レントゲン撮影により、歯の根の状態や歯周組織、骨の密度などを詳細に観察することができます。これにより、歯科医師は隠れた歯の問題や骨の異常を発見し、適切な治療計画を立てることが可能となります。

上記3項目以外にも、患者さまの状況に合わせた検診内容をご提案させていただきます!

歯の定期検診はどれくらいのペースで行けばいいの?

口腔内の細菌を劇的に減らすことは可能ですが、完全に排除するのは至難の業です。

口腔内を清潔に保ち、細菌の数を最小限に抑えつづけることが最も重要なことです。しかし、歯磨きが不十分だったり、体の免疫力が低下したりしてしまうと、口腔内の細菌は増殖しやすくなってしまいます…。このような状況では、口腔内の状態が元の状態に戻りやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。通常、口腔内の細菌の数が元に戻るには、約3ヶ月かかると言われています。ですので、歯科医院で治療を受けた後は、3ヶ月ごとに再び受診することが推奨されます。これによって、口腔内の細菌が再び増殖しても、大きな問題になる可能性が低くなります。ただし、喫煙や全身疾患(例: 糖尿病など)、歯磨きの状態が悪い場合は、虫歯や歯周病が進行しやすくなるため、3ヶ月よりも頻繁に定期健診に通う必要があります。反対に、口腔内の状態が継続して良好であれば、定期健診の期間は3ヶ月よりも長くなる場合もあります。

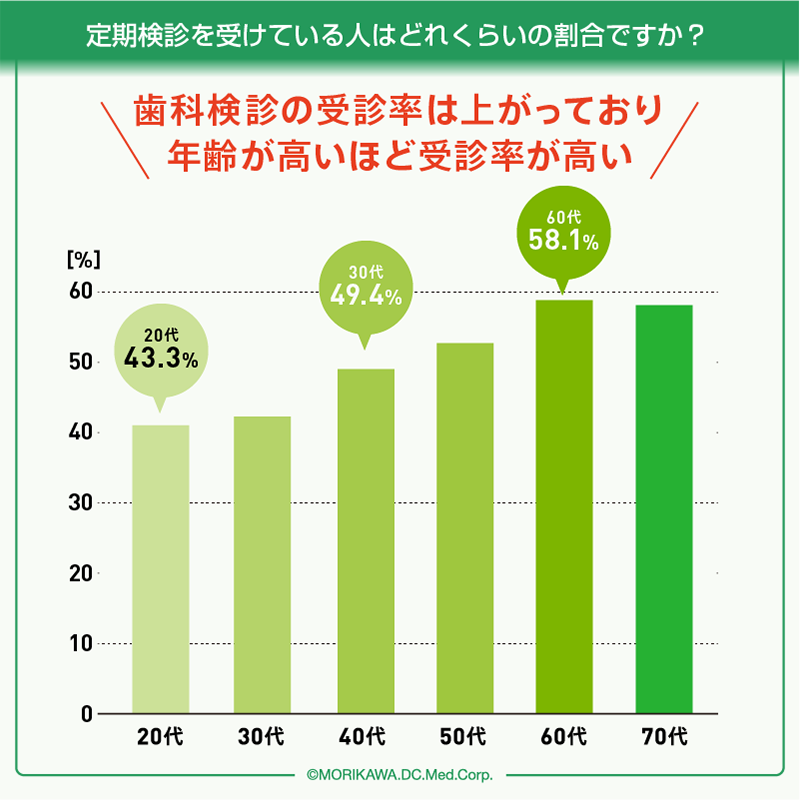

歯の定期検診を受けている人はどれくらいの割合ですか?

厚生労働省が毎年実施している「国民健康・栄養調査」※1の結果によれば、2016年の調査では「20歳以上で過去1年間に歯科検診を受けた者の割合」は52.9%でした。さらに、年々の推移を見ると、この割合は着実に増加しています。年齢別の分析からも、年齢が高いほど歯科検診を受けた割合が高くなっている傾向が見られます。ちなみに、2022年の「20歳以上で過去1年間に歯科検診を受けた者の割合」の目標値は、健康日本21(第二次)において65%と設定されています※2。

※2国立健康・栄養研究所:健康日本21(第二次)目標項目一覧

歯医者の定期健診の値段の目安は?

歯科の定期健診には、保険適用の健診と自費診療の健診があります。

費用は保険適用の場合は3000〜4000円、自費診療の場合は6000〜10000円が目安になります。保険適用の場合は厚生労働省が認める内容で行います。内容は先述のとおりになります。一方、自費診療の健診は、医院によって内容が異なります。一部の医院では、時間を長めに設定し、歯周病が進行している方に対する専門的なクリーニングや治療、専門的な予防処置を行っています。また、患者さまとの相談に基づいて内容を変更できるため、保険適用の健診よりも柔軟性があります。自由診療は、検査や治療内容によって価格が異なる傾向があります。一般的なものから専門的なものまで、様々な内容が提供されていますので、受ける前に自身に合った内容かどうかを確認することが重要です。

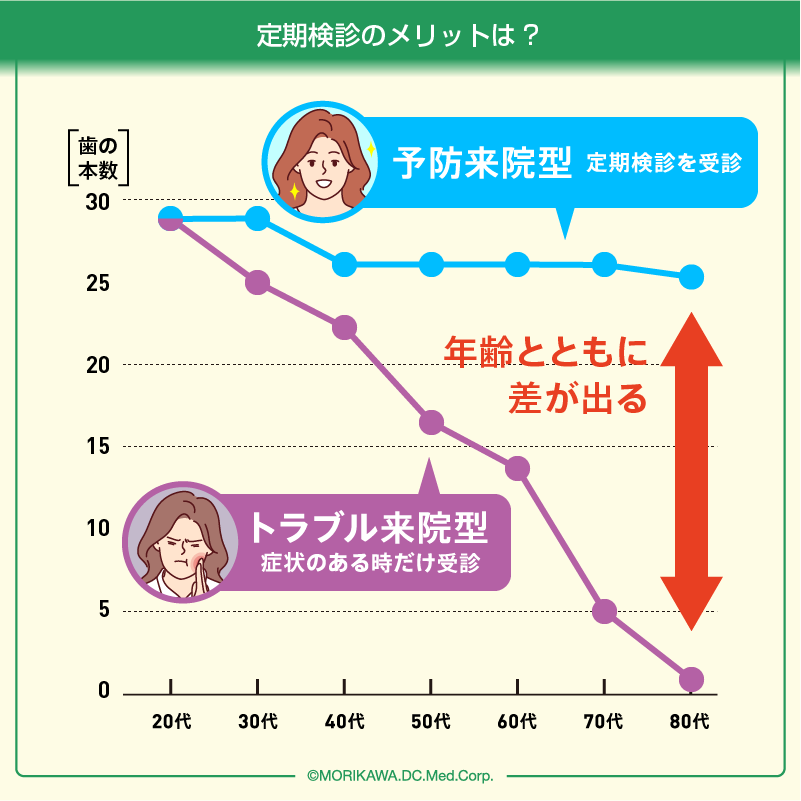

歯の定期健診を受けていないとどうなりますか?

もし歯科の定期歯科健診を受けなかったら、あなたの歯はどうなると思いますか?

きっと80歳時点で残っている歯の本数に圧倒的な違いが現れてきます。80歳の方の残存歯数は、日本では「平均12本」と言われています。しかし、スウェーデンでは「平均20本」、アメリカでは「平均17本」と日本を大きく上回る結果が出ているという事実もあります!スウェーデンでは定期歯科健診の受診率は「80%以上」、アメリカでは「70%程度」と言われており、対して日本では「10%未満」とされています。定期検診を受けることで歯周病を予防し、歯を残しやすくなるはずです。定期検診を受けていないと80歳前後になったときのあなたの歯の本数に大きく悪影響を与えてしまうことになるでしょう…。そのようなことにならないために、どんな小さなことでも気になることがありましたらもりかわ歯科までご相談くださいませ!

まとめ

いかがだったでしょうか?

定期検診はお口だけではなく、健康にとっても非常に重要な事となる為、当院ではできる限りオススメさせていただいております。少しでも気になる方はお気軽にご相談ください。

大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科では日々の診療で患者さまとの対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を行っております。

歯に関する心配事がございましたらいつでも大阪府八尾市にある歯医者、もりかわ歯科へお越しください。

歯列矯正をお考えの方も当院では矯正無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページをご覧ください。