こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「口臭と歯周病の関係性」について全力回答!

「最近、口臭が気になる…」

「マスクを外すのが怖い…」

「もしかして、周りの人に不快な思いをさせているかも…」

口臭は自分ではなかなか気づきにくいもの。だからこそ不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

口臭の原因は様々ですが、その多くは歯周病と関係していると言われています。

この記事を読めば分かること

- 口臭と歯周病の関係性が理解できます。

- 歯周病による口臭の特徴を知ることができます。

- 歯周病以外の口臭の原因を知り、セルフチェックができます。

- 歯周病による口臭の改善策を知り、実践できます。

口臭の原因、実は歯周病かも?

口臭が気になると、つい不安になってしまいますよね。 実は口臭の原因として最も多いのは、歯周病と言われています。

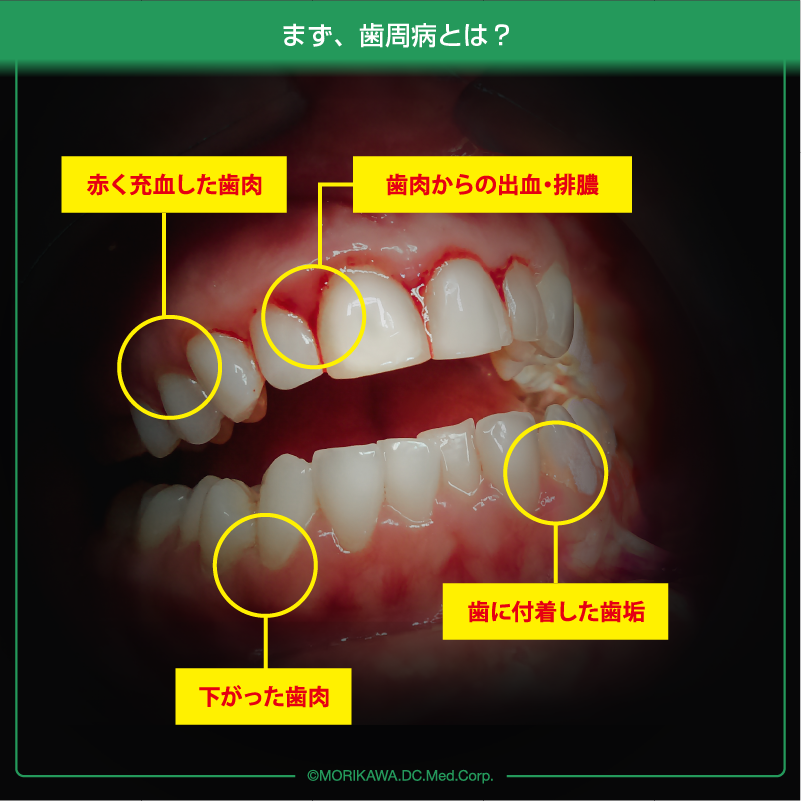

歯周病ってどんな病気?

歯周病とは歯ぐきや歯を支える骨が炎症を起こす病気です。お口の中にはたくさんの種類の細菌が住んでいますが、その中の歯周病菌が歯垢(プラーク)の中で増殖し、毒素を出して歯ぐきを攻撃することで炎症が起こります。

初期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行してしまうことも少なくありません。歯周病が進行すると歯ぐきが腫れたり、出血したりするだけでなく歯を支える骨が溶けて歯が抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病はどうして口臭の原因になるの?

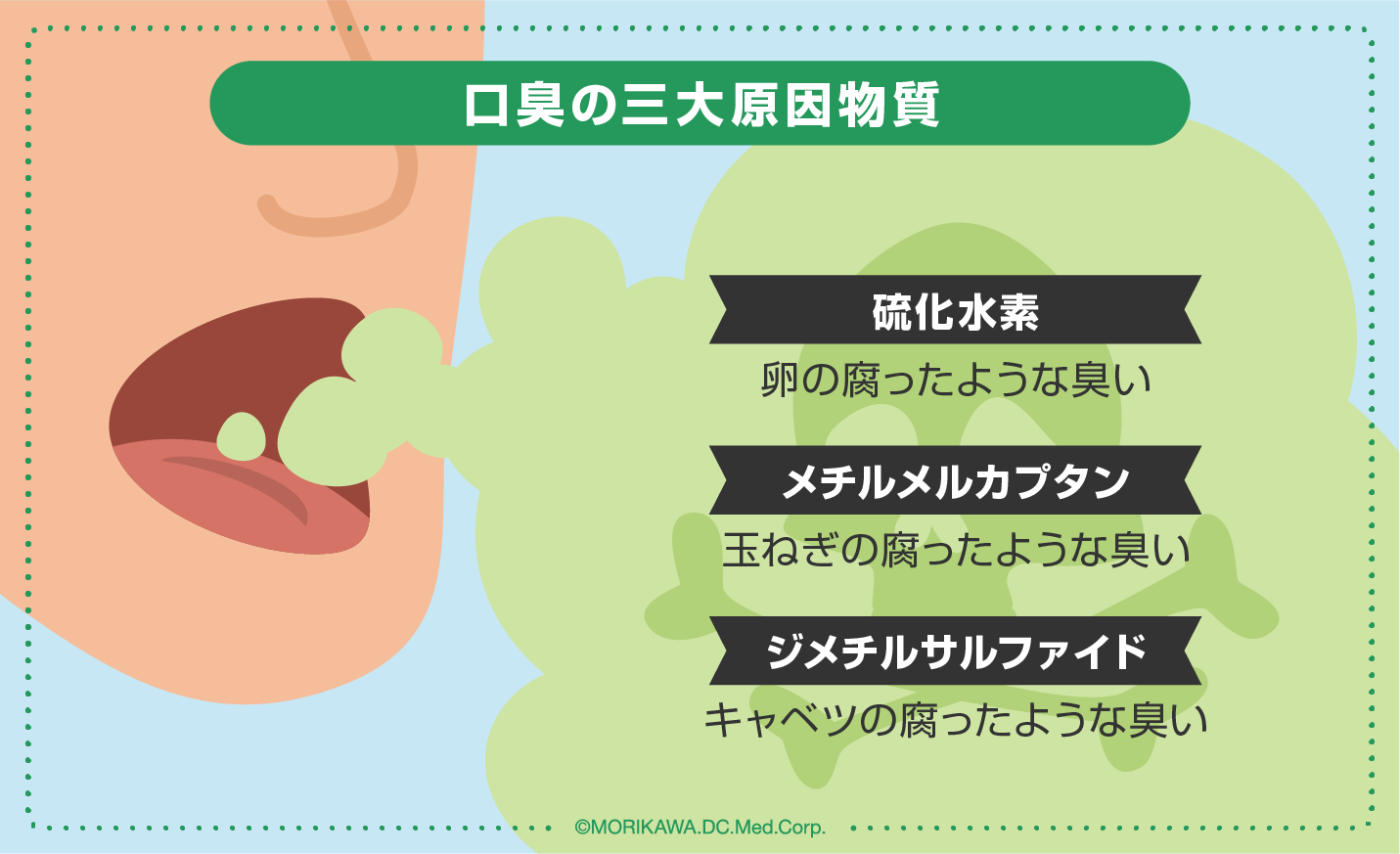

歯周病菌は増殖する過程で「揮発性硫黄化合物(VSC)」と呼ばれるガスを発生させます。VSCは卵が腐ったような独特の悪臭を放ち、これが口臭の原因となるのです。

VSCの中でも特に、「メチルメルカプタン」と「硫化水素」は強い悪臭を放ちます。

メチルメルカプタン:腐ったキャベツや玉ねぎのようなニオイ

メチルメルカプタンは、腐ったキャベツや玉ねぎのようなニオイを発生させる硫黄を含む有機化合物です。

自然界では動物の腐敗過程や野菜の腐敗によって発生し、口臭においては歯周病菌、特にP.g.菌がタンパク質を分解する際に生成されます。歯周病が進行するほどメチルメルカプタンの濃度が高くなり、口臭も強くなる傾向があります。

硫化水素:腐った卵のようなニオイ

硫化水素は腐った卵のような臭いを持つ無色の気体で、火山ガスや温泉など自然界に広く存在しています。

口臭においては歯周病菌だけでなく舌苔に存在する細菌も硫化水素を産生し、歯周病の初期段階から発生、進行とともに増加する傾向があります。

これらのガスが口臭の原因となるため、歯周病になると口臭が強くなる傾向があります。

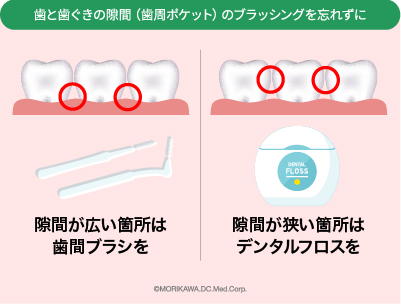

歯周病が進行すると、歯周ポケット(歯と歯茎の間の溝)が深くなり、そこにプラークや膿が溜まりやすくなります。歯周ポケットは歯ブラシが届きにくく、細菌にとって絶好の隠れ家となってしまうのです。

歯周ポケットに溜まったプラークや膿はVSCを発生させるだけでなく、炎症を悪化させて口臭をさらに悪化させる原因となります。

歯周病による口臭の特徴

口臭には様々な原因がありますが、歯周病が原因の場合は特有のニオイや症状が現れることがあります。

歯周病による口臭を見分けるポイント

卵や玉ねぎが腐ったようなニオイ

歯周病菌がタンパク質を分解する際に発生する「揮発性硫黄化合物(VSC)」が原因です。

特にメチルメルカプタンは腐った玉ねぎのようなニオイ、硫化水素は腐った卵のようなニオイがします。

朝起きた時の口臭が強い

睡眠中は唾液の分泌量が減って細菌が繁殖しやすくなるため、朝起きた時の口臭が強くなります。

歯周病の場合はさらにVSCが生成されやすいため、口臭が特に気になることがあります。

口の中がネバネバする

歯周病になると歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間の溝が深くなり、そこにプラークや膿が溜まりやすくなります。

このプラークや膿が口の中のネバネバ感の原因となります。

歯ぐきが腫れている、または出血する

歯周病菌によって歯ぐきが炎症を起こすと腫れや出血が起こりやすくなります。

歯磨きの際に血が出たり、歯ぐきが赤く腫れていたりする場合は要注意です。

歯がぐらつく、または浮いた感じがする

歯周病が進行すると歯を支える骨が溶けて、歯がぐらついたり浮いた感じがしたりすることがあります。

ご自身の口臭をチェックしてみましょう

これらの特徴に当てはまるものが多い場合は、歯周病が原因の口臭の可能性があります。

しかし口臭の原因は歯周病だけではありません。次のセクションでは歯周病以外の口臭の原因について解説し、ご自身の口臭をセルフチェックできる項目をご紹介します。

口臭の原因をチェック!歯周病以外にもある口臭の原因

口臭の原因は歯周病だけではありません。

様々な原因が考えられるため、まずはご自身の口臭の原因を探ることから始めましょう。

様々な口臭の原因をチェック!

1. 生理的口臭

これは誰にでも起こる口臭です。

起床時や空腹時、緊張時などに一時的に発生します。唾液の分泌量が減ることで口の中の自浄作用が低下し、細菌が繁殖しやすくなることが原因です。

2. 食べ物・飲み物

ニンニクやニラ、アルコールなど、臭いの強い食品を摂取した後に発生する口臭です。

これらの食品に含まれる成分が血液中に吸収され、肺から排出される際に口臭として現れます。

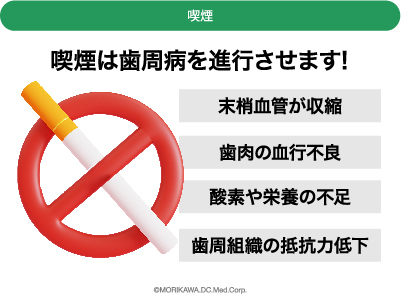

3. 喫煙

タバコに含まれる成分が口臭の原因となります。

タバコは口の中の乾燥を招き、唾液の分泌を抑制するだけでなくニコチンやタールなどの有害物質が口臭を発生させます。

4. 口腔内の乾燥

唾液の分泌量が減ると口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなります。

唾液には口の中を洗浄する効果や細菌の増殖を抑える効果があるため、分泌量が減ると口臭が発生しやすくなります。

5. 全身疾患

糖尿病や肝臓病、腎臓病などが原因で口臭が発生することがあります。

これらの病気によって体内で特定の物質が代謝されずに口臭として現れることがあります。

6. 精神的な原因

ストレスや不安などによって口臭が強くなることがあります。

ストレスを感じると唾液の分泌量が減少し、口臭が発生しやすくなります。

7. 鼻や喉の病気

蓄膿症や扁桃炎などが原因で口臭が発生することがあります。

鼻や喉に炎症があると膿や粘液が溜まり、細菌が繁殖しやすくなります。

8. a

歯磨きが不十分で歯垢や食べかすが残っていると、細菌が繁殖するため口臭が発生します。

特に舌苔は口臭の原因となりやすいので注意が必要です。

9. 薬の副作用

一部の薬には、口の乾燥を引き起こす副作用があります。

口の乾燥は口臭の原因の一つとなるため、服用している薬が口臭に影響している可能性も考えられます。

10. 加齢

加齢とともに唾液の分泌量が減少し、口臭が発生しやすくなります。

歯周病や虫歯のリスクも高まるため、注意が必要です。

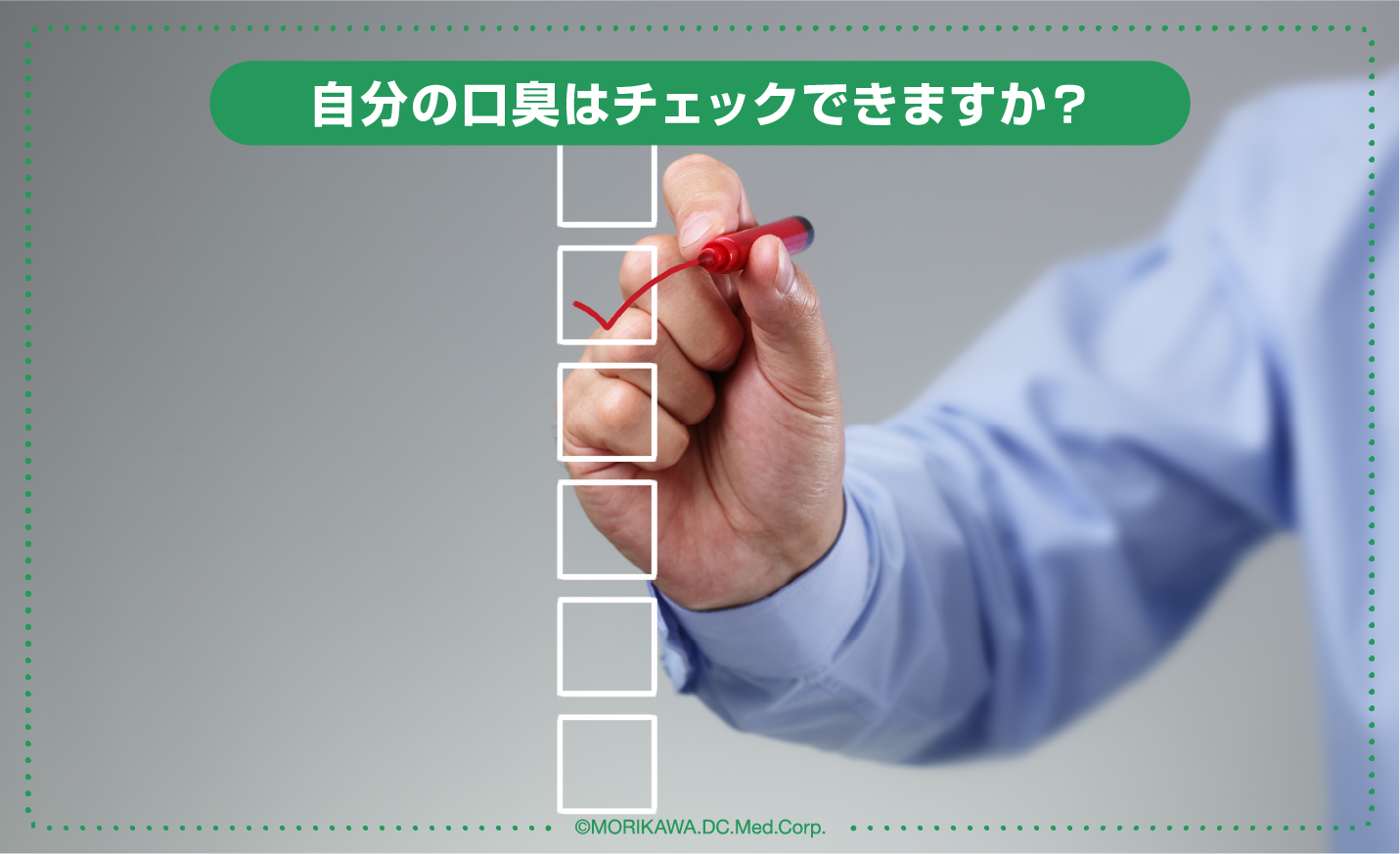

口臭のセルフチェック

以下の項目に当てはまるものが多いほど、口臭が強い可能性があります。

- 朝起きた時、口の中がネバネバする

- 歯磨き時に出血することがある

- 歯ぐきが腫れている、または赤くなっている

- 歯がぐらついている、または長くなったように感じる

- 以前より歯と歯の間に隙間ができたように感じる

- 冷たいものがしみたり、歯が浮いた感じがする

- 硬いものが噛みにくくなった

- 口の中が乾燥しやすい

- 舌が白っぽい

- 口臭を指摘されたことがある

ご自身の口臭の原因がわかったところで、その改善策について考えていきましょう。

次のセクションでは歯周病が原因の口臭を改善する方法について詳しく解説します。

歯周病が原因の口臭を改善するには?

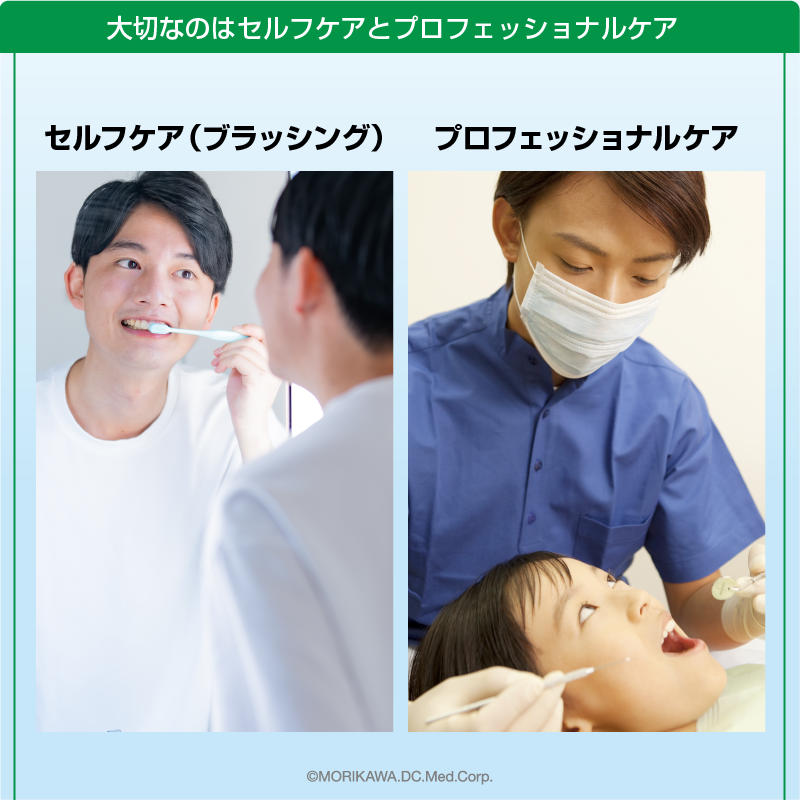

歯周病が原因の口臭を改善するには歯周病菌の増殖を抑え、炎症を鎮めることが大切です。

そのためには歯科医院での専門的な治療と毎日のセルフケアを両立させることが重要になります。

歯周病治療で口臭を根本から改善

歯周病治療は、口臭を根本から改善するために欠かせないものです。主な治療法としては以下のものがあります。

歯石除去(スケーリング)

歯石は歯周病菌の温床となるため、歯科医院で専用の器具を使って除去する必要があります。

歯石除去を行うことで歯周病菌の増殖を抑え、炎症を鎮めることができます。

歯周ポケットの洗浄(ルートプレーニング)

歯周ポケットの奥深くに溜まったプラークや歯石を、専用の器具を使って除去します。

歯周ポケットの清掃は歯周病の進行を抑えるために非常に重要です。

投薬治療

歯周病の進行度合いによっては、抗生物質や消炎剤などを服用することがあります。

薬物療法は歯周病菌の増殖を抑え、炎症を鎮める効果があります。

外科的治療

重度の歯周病の場合、歯ぐきの切開や骨の再生などの外科的治療が必要になることがあります。

外科的治療は歯周組織の再生を促し、歯周病の進行を食い止める効果があります。

毎日のセルフケアで口臭予防

歯周病治療の効果を高め口臭を予防するためには、毎日のセルフケアも大切です。

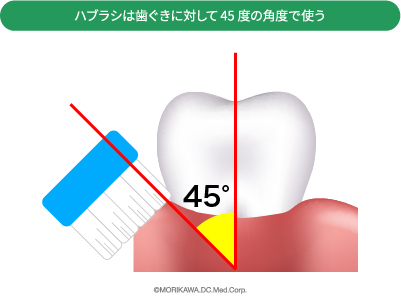

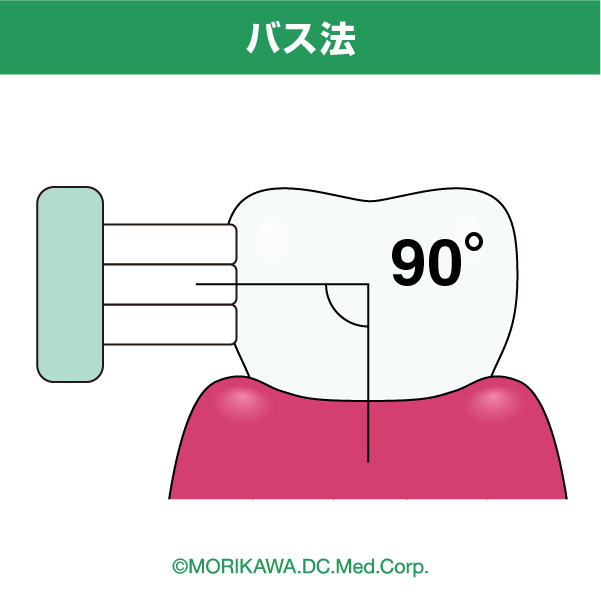

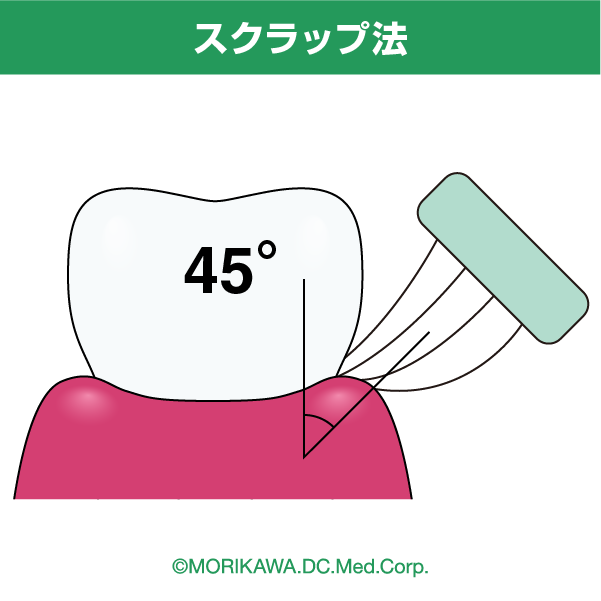

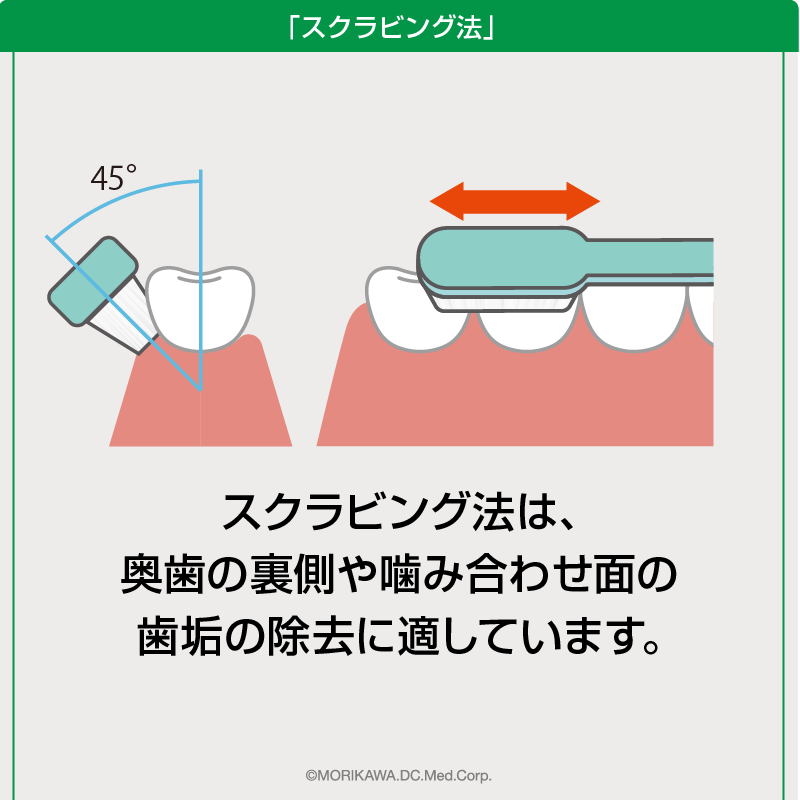

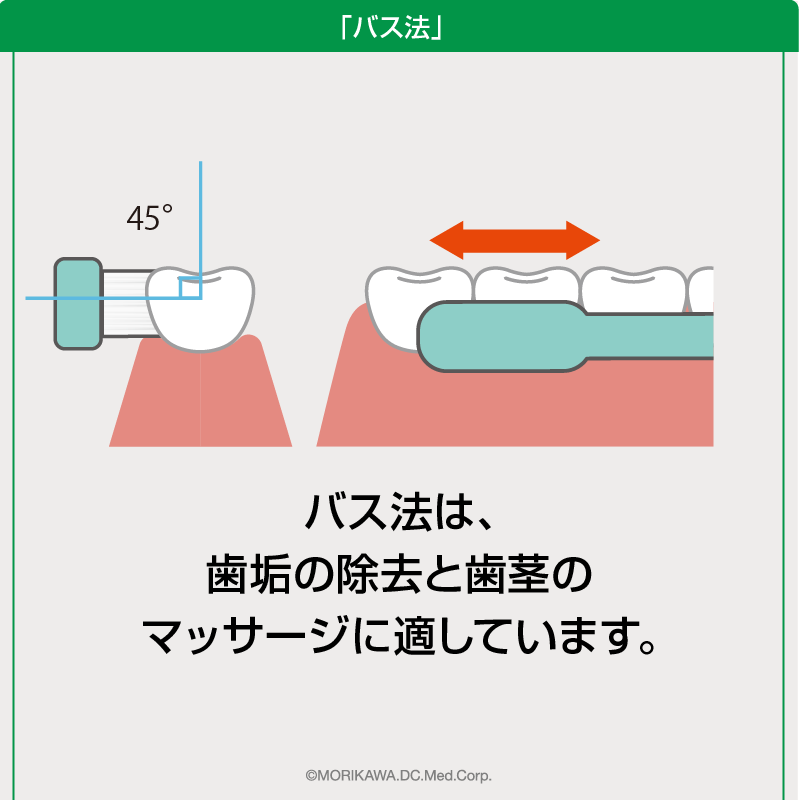

正しい歯磨き

歯ブラシだけでなく歯間ブラシやデンタルフロスも使用して、歯垢を徹底的に除去しましょう。

歯磨きは、歯周病予防の基本です。1日3回、食後3分以内に歯を磨くようにしましょう。

食生活の改善

糖質や脂質の多い食事を控え、野菜や果物など、バランスの取れた食事を心がけましょう。

栄養バランスの取れた食事は、歯周組織の健康を維持するために重要です。

禁煙

タバコは歯周病を悪化させる原因となりますので禁煙しましょう。

タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯ぐきへの血流を悪くします。

ストレスを溜めない

ストレスは免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる原因となります。

適度な運動やリフレッシュを心がけましょう。

口呼吸をしない

口呼吸は口の中を乾燥させ、細菌が繁殖しやすくなるため、口臭の原因となります。

鼻呼吸を意識しましょう。

十分な睡眠

睡眠不足は、免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる原因となります。質の高い睡眠を十分にとりましょう。

水分をこまめにとる

水分をこまめにとることで唾液の分泌を促し、口の中を清潔に保ちましょう。

舌の清掃

舌苔(ぜったい:舌の表面につく白い苔状のもの)は口臭の原因となりやすいので、舌ブラシなどで優しく清掃しましょう。

歯周病治療とセルフケアを継続することで口臭を改善し、再発を予防することができます。しかし口臭が気になる場合は、自己判断でケアを行うのではなく、歯科医院を受診して専門家による適切な診断と治療を受けることをおすすめします。

専門家による口臭治療のススメ

セルフケアを頑張ってもなかなか口臭が改善しない場合は、一人で悩まずに歯科医院に相談してみませんか?

自己判断は危険!口臭治療は専門家に任せよう

口臭の原因は多岐に渡り、その症状や進行度合いも人それぞれです。自己判断でケアを行うと思わぬ落とし穴があることも。

例えば市販の口臭ケア用品の中には、強い殺菌作用を持つものがあります。これらを安易に使用すると口の中の常在菌のバランスを崩し、かえって口臭を悪化させてしまう可能性も。

また、口臭の原因が歯周病や全身疾患など、より深刻な病気である可能性もあります。自己判断で放置してしまうと症状が悪化し、治療が困難になるケースも少なくありません。

歯科医院での口臭治療

歯科医院では口臭の原因を特定し、一人ひとりに合った治療法を提案します。口臭治療というと特殊な治療をイメージするかもしれませんが、実際には、丁寧な検査と、原因に合わせた基本的な治療、そして毎日のセルフケア指導が中心となります。

問診と検査

まずは、口臭の程度や原因を特定するための検査を行います。問診では、口臭に関する悩みや症状、生活習慣などを詳しくお聞きします。視診では、お口の中を直接見て、歯や歯ぐきの状態、舌苔の有無などを確認します。必要に応じて、レントゲン撮影や口臭測定器を用いた検査なども行います。口臭測定器では、口臭の原因となる揮発性硫黄化合物(VSC)の濃度を測定し、数値で客観的に口臭の程度を把握することができます。

原因に応じた治療

検査結果に基づき、口臭の原因に合わせた治療を行います。歯周病が原因の場合は、歯石除去(スケーリング)や歯周ポケットの洗浄(ルートプレーニング)などの歯周病治療を行います。虫歯が原因の場合は、虫歯治療を行います。その他、クリーニングや薬物療法など、症状や原因に合わせて適切な治療を行います。

生活習慣指導

口臭を改善し、再発を予防するためには、日々の生活習慣の見直しも重要です。食生活や口腔ケア、生活習慣など、口臭に影響を与える可能性のある因子について、歯科医師や歯科衛生士が丁寧にアドバイスを行います。例えば、口臭を悪化させる可能性のある食品や、口の中を乾燥させる原因となる生活習慣などを具体的に指導します。

定期的なメンテナンス

治療後も、口臭の再発予防のために、定期的な検診やクリーニングを受けることをおすすめします。定期的なメンテナンスでは、歯石除去や歯周病検査などを行い、お口の健康を維持することで口臭の発生を抑えます。

さらに、虫歯や歯周病の早期発見だけでなく、顎関節症や口腔がんといった、その他の口腔内のトラブルの早期発見にも繋がります。早期発見は、治療期間の短縮や費用を抑えるだけでなく、身体への負担軽減にも大きく貢献します。

専門家による治療で、口臭の悩みから解放されよう!

口臭は、適切な治療を受けることで改善できる可能性があります。

口臭の悩みから解放され、笑顔で毎日を過ごせるよう、専門家に相談してみましょう。

まとめ|口臭に悩んだら、もりかわ歯科医院にご相談を!

口臭は、歯周病だけでなく、様々な原因が考えられます。

口臭が改善されると、自信を持って人前で話せるようになったり、食事をより楽しめたりするなど、たくさんの嬉しい変化が訪れるでしょう。

もしかしたら、口臭以外にも、歯並びや噛み合わせなど、ご自身では気づいていない歯の悩みがあるかもしれません。もりかわ歯科医院では、患者様一人ひとりの口腔内を丁寧に診察し、口臭だけでなく、歯に関するあらゆる問題の解決をサポートいたします。

「口臭が気になる…」

「歯の健康に自信がない…」

そう感じている方は、一人で悩まず、お気軽に「もりかわ歯科医院」にご相談ください。専門家による適切な診断と治療で、口臭のない、健康的な毎日を手に入れましょう。

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。

![歯周病[歯槽膿漏(しそうのうろう)]](https://shiki-dental.jp/wp-content/uploads/2023/12/b740c62c45ae32c2b6bceeb908d16cb6.jpg)