こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「歯医者選びの重要性」について全力回答!

進学や就職で親元を離れ、新しい生活を始めると、自分の健康管理もすべて自己責任になります。その中でも意外と後回しにされがちなのが「歯の健康」。

忙しい毎日を送るうちに、歯の痛みや違和感を感じても放置してしまいがちです。

しかし、歯のトラブルは放置すると悪化する一方。虫歯や歯周病が進行すると、最悪の場合、抜歯が必要になることもあります。そうならないためにも、新生活を機に自分に合った歯医者を見つけ、定期的に通う習慣をつけることが大切です。

この記事を読めば分かること

- 自分に合った歯医者の選び方が分かる

- 避けるべき歯医者の特徴を知り、失敗を防げる

- 歯医者によって治療費が違う理由を理解できる

- もし歯医者が合わなかったときの対処法が分かる

- 将来の歯の健康を守るために必要な知識を得られる

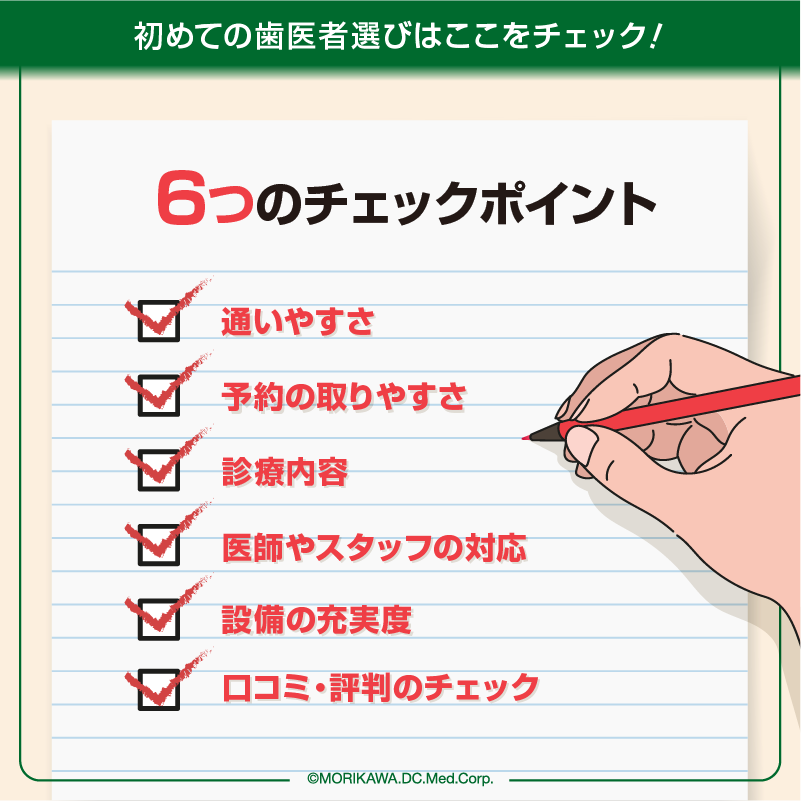

初めての歯医者選びでチェックするべきポイント6つ

初めての歯医者を選ぶときは、「通いやすさ」「予約の取りやすさ」「診療内容」「医師やスタッフの対応」「設備」「口コミ・評判」の6つのポイントを意識すると、安心して通える歯医者を見つけやすくなります。それぞれ詳しく解説します。

通いやすさ

歯の治療は一度で終わるものではなく、何度か通院が必要になることがほとんどです。そのため、無理なく通える歯医者を選ぶことが重要です。

自宅や職場、学校の近くにあると移動の負担が少なく、定期的に通院しやすくなります。駅やバス停が近い医院や、駐車場完備の医院を選ぶとさらに便利です。

また、診療時間もチェックしましょう。平日の日中しか開いていない歯医者では、仕事や授業でなかなか通えないことがあります。夜間や土日診療を行っている歯医者なら、忙しい人でも無理なく通院できるため、自分のライフスタイルに合った医院を選ぶことが大切です。

予約の取りやすさ

人気の医院は混雑しやすく、予約が数週間先になることもあるため、スムーズに取れるか確認しましょう。

ネット予約が可能な医院なら、24時間いつでも手軽に予約できて便利です。また、キャンセル待ちや急な予約変更に対応してくれるかもチェックすると安心です。さらに、予約をしても待ち時間が長すぎる医院では通院の負担が大きくなるため、口コミや評判を参考にして、スムーズに診療を受けられるかを確認しておくことが大切です。

診療内容

歯医者によって得意とする分野が異なります。

自分の希望に合った診療が受けられるかを確認しましょう。

一般歯科(虫歯・歯周病の治療)

ほとんどの歯医者で対応していますが、治療方針や設備の違いがあるため、医院のホームページで確認すると安心です。

予防歯科(定期検診・クリーニング)

定期検診や歯のクリーニングを重視している歯医者なら、虫歯や歯周病の予防がしやすくなります。

矯正歯科・審美歯科

歯並びや見た目を改善したい場合は、矯正歯科や審美歯科の専門医がいるかをチェックしましょう。

親知らずの抜歯・口腔外科

親知らずの抜歯は高度な技術が必要になることがあるため、口腔外科がある歯医者を選ぶと安心です。

医師やスタッフの対応

歯医者の雰囲気や医師・スタッフの対応は、通いやすさに直結します。以下の点をチェックすると良いでしょう。

説明が丁寧か

治療方針や費用について、分かりやすく説明してくれる歯医者を選びましょう。説明が不十分な歯医者だと、不安を感じることが多くなります。

質問しやすい雰囲気か

こちらの疑問や不安に親身に答えてくれる歯医者なら、安心して治療を受けられます。

スタッフの対応が良いか

受付や歯科衛生士の対応も大切です。初診時の電話対応や受付の雰囲気もチェックしておきましょう。

設備の充実度

最新の設備が整っている歯医者では、より精度の高い治療を受けることができます。

デジタルレントゲンやCTがあるか

これらの設備があると、より詳しい診断ができ、適切な治療を受けやすくなります。

衛生管理が徹底されているか

器具の消毒や使い捨ての製品を使用しているかなど、衛生管理がしっかりしている歯医者を選びましょう。

痛みを抑える治療を行っているか

無痛治療に対応しているか、麻酔の技術が高いかも確認すると、治療への不安が軽減されます。

口コミ・評判のチェック

実際に通っている人の意見を参考にすると、信頼できる歯医者を見つけやすくなります。

Googleマップや口コミサイトで評価を確認

「説明が分かりやすい」「先生が親切」「予約が取りやすい」などの評価が多い歯医者は、初めてでも通いやすいです。

また、医院によっては治療方針から予算や支払い方法に違いがある場合もあります。このあたりも参考にしてみてください。

SNSやブログでの体験談をチェック

詳しくレポートしている人の体験談を読むことで、雰囲気や対応を知ることができます。

実際に通っている人に聞く

友人や先輩など、身近な人に評判を聞くのも良い方法です。

実際に通ってみると口コミとは違った対応をされることもありますし、自分の状況によって医院の印象が変わることもあります。

大切なのは、周りの意見に左右されすぎず、自分自身が納得できる歯医者を選ぶことです。

不安や要望があれば素直に伝え、しっかりと自分の目で見極めながら、安心して通える歯医者を見つけましょう。

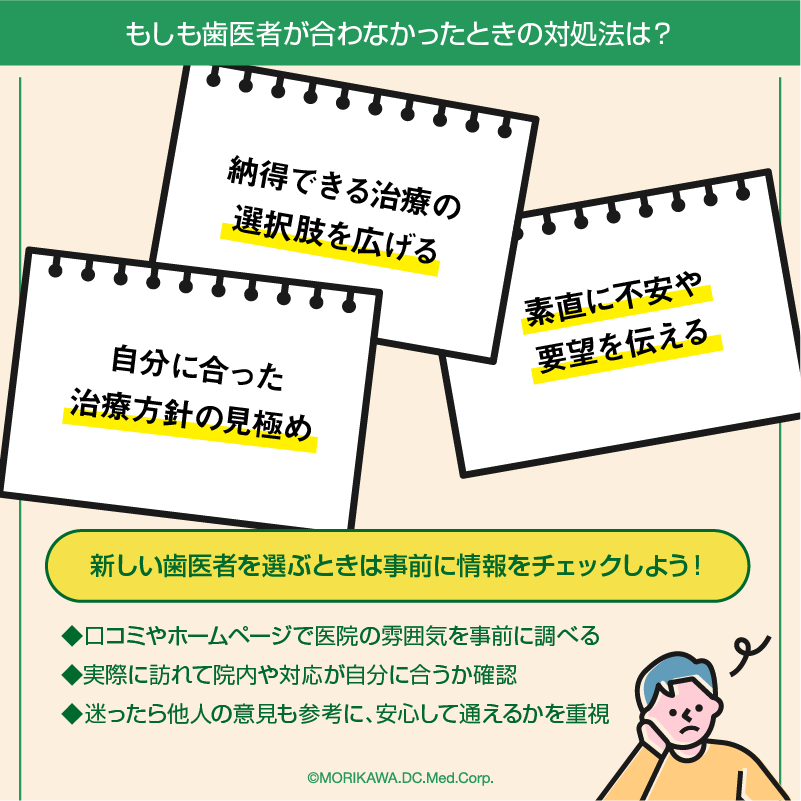

もしも歯医者が合わなかったときの対処法は?

歯医者選びはとても大切ですが、最初から完璧に自分に合う医院を見つけるのは難しいものです。

実際に通ってみて「なんとなく合わない」と感じることがあっても大丈夫。無理をせず、自分に合う歯医者を探すことで、安心して治療を受けられるようになります。

もし「この歯医者、ちょっと違うかも…」と思ったときは、以下の方法を試してみましょう。

まずは素直に不安や要望を伝える

「治療の説明をもっと詳しく聞きたい」「痛みが不安なので優しくしてほしい」など、気になることがあれば遠慮せずに相談してみましょう。歯科医やスタッフが対応を改善してくれることもあります。

自分に合った治療方針を見極める

歯の治療は、人それぞれ感じ方や希望が異なるものです。

例えば、「できるだけ痛みの少ない治療を受けたい」と思っているのに、毎回強い痛みを伴う治療をされる場合は、別の選択肢を考えても良いかもしれません。

自分が納得できる治療を受けることが何より大切なので、不安があるときは歯科医に相談し、それでも違和感がある場合は、自分に合った治療をしてくれる医院を探してみましょう。

納得できる治療のために、選択肢を広げよう

歯の健康を守るためには、自分が安心して通える歯医者を見つけることが大切です。

相談しても不安が解消されなかったり、対応が改善されない場合は、別の歯医者を検討するのも前向きな選択肢のひとつです。世の中にはたくさんの歯科医院があり、それぞれ特徴や治療方針が異なります。

自分に合う医院を見つけることで、より快適に治療を受けられるようになります。大切なのは、自分が納得できる環境で安心して治療を続けられることです。

新しい歯医者を選ぶときは事前に情報をチェックする

口コミや評判を調べたり、医院のホームページを確認したりして、事前に雰囲気を把握しておくと安心です。

実際に行ってみて、院内の雰囲気や対応が自分に合うかを確かめるのも大切です。

歯医者選びに迷ったときは、他人の意見も参考にしながら、最終的には自分が安心して通えるかどうかを大切にしましょう。自分に合った歯医者を見つけることで、これからの健康な歯を守る第一歩になりますよ。

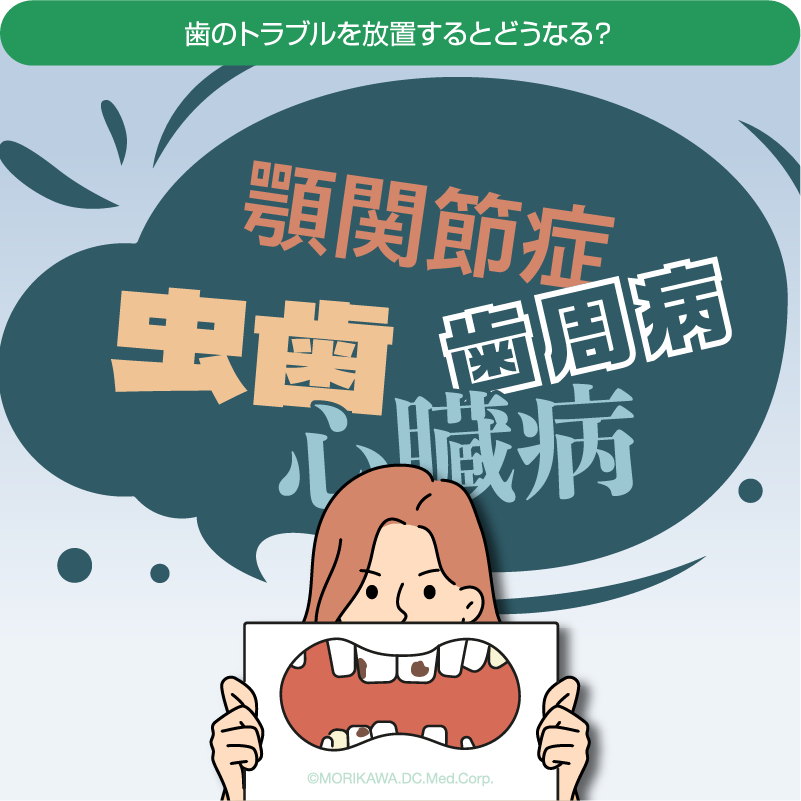

歯のトラブルを放置するとどうなる?

歯の痛みや違和感を放置すると、知らないうちに症状が悪化し、治療が大掛かりになったり、健康にも影響を及ぼすことがあります。

具体的にどんなリスクがあるのか、分かりやすく解説します。

虫歯を放置すると…

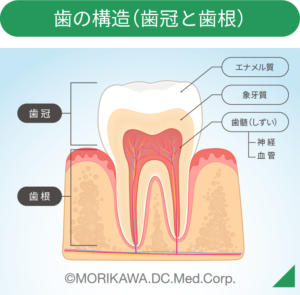

初期の小さな虫歯は簡単な治療で済みますが、進行すると神経に達して強い痛みが出るようになり、さらに悪化すると神経が死んで根管治療が必要となり治療期間も長引き、最悪の場合は歯を抜かなければならなくなります。

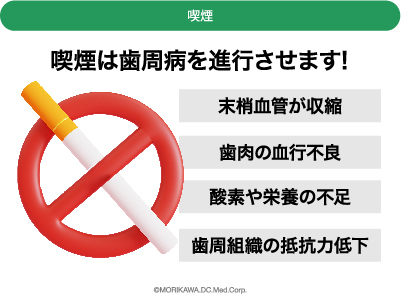

歯周病を放置すると…

歯周病が進行すると、最初は歯ぐきが腫れたり歯磨きの際に出血しやすくなる程度ですが、放置すると炎症が悪化し、歯を支えている骨が少しずつ溶けて歯がグラつくようになります。

さらに進行すると歯が抜け落ちてしまい、最終的には入れ歯やインプラントなどの治療が必要になることもあります。

親知らずのトラブルを放置すると…

親知らずが斜めに生えたり歯ぐきに埋まっていると、隣の歯を押して痛みが生じることがあり、そのまま放置すると細菌が繁殖して炎症を起こし、歯ぐきが腫れたり口が開きにくくなることがあります。

さらに炎症が悪化すると、顎の骨にまで影響を及ぼし、場合によっては細菌が血液を通じて全身に広がるリスクもあるため、早めの対応が必要です。

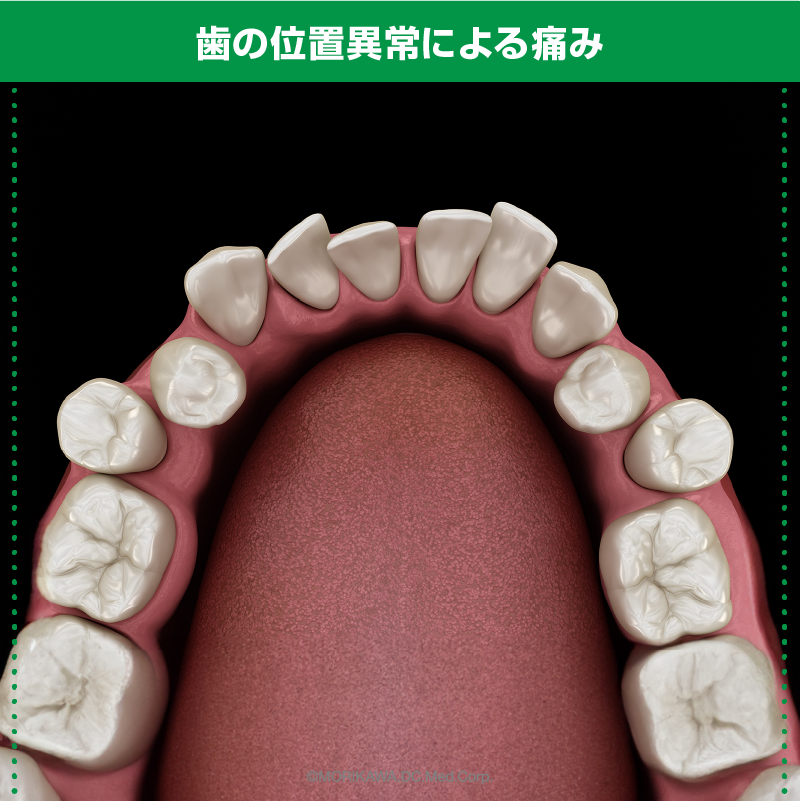

噛み合わせの問題を放置すると…

噛み合わせの問題を放置すると、顎関節に過度な負担がかかり、口を開閉する際に痛みや違和感が生じる顎関節症を引き起こす可能性があります。

さらに、噛み合わせが悪いと食べ物を十分に噛み砕くことができず、消化不良を招いて胃腸に負担をかけることもあります。加えて、顎の筋肉が常に緊張することで首や肩のこりが悪化し、頭痛を引き起こすこともあるため、全身の健康にも影響を及ぼす恐れがあります。

口内環境の悪化が全身に影響を及ぼす

口の中の細菌が増えると、歯周病菌などが血液を通じて全身に広がり、動脈硬化を引き起こして心臓病や糖尿病のリスクを高めることがあり、さらに口臭が悪化することで対人関係にも影響を及ぼし、人と話すことに自信が持てなくなることもあります。

まとめ:新生活のスタートとともに、歯の健康も守ろう!

新生活を迎えるタイミングは、歯の健康を見直す絶好の機会です。適切な歯医者選びをすることで、安心して治療を受けられ、将来の健康も守れます。迷ったときは、専門家の意見を参考にしながら、自分に合った歯医者を見つけましょう。

迷ったら専門家に相談!あなたに合う歯医者を見つけよう

歯医者選びは大切ですが、何より重要なのは歯の健康を守ることです。

痛みや違和感が出たときだけでなく、定期的に歯科検診を受けることで、虫歯や歯周病の予防や早期発見ができます。特に、新生活で環境が変わると、忙しさから歯のケアが後回しになりがちです。そのためにも、通いやすく自分に合った歯医者を見つけておくことが大切です。どの歯医者を選べばよいか分からないときは、専門家に相談したり、口コミや評判を参考にしたりすると安心です。早めにかかりつけ医を決めておけば、万が一のトラブルにもスムーズに対応でき、健康な口内環境を維持しやすくなります。

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。

![歯周病[歯槽膿漏(しそうのうろう)]](https://shiki-dental.jp/wp-content/uploads/2023/12/b740c62c45ae32c2b6bceeb908d16cb6.jpg)

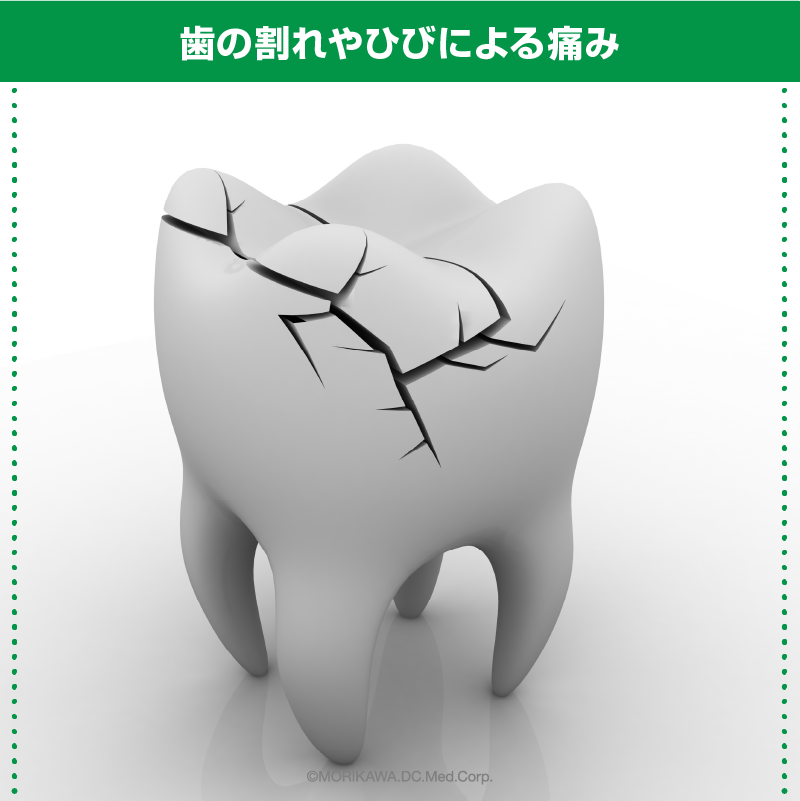

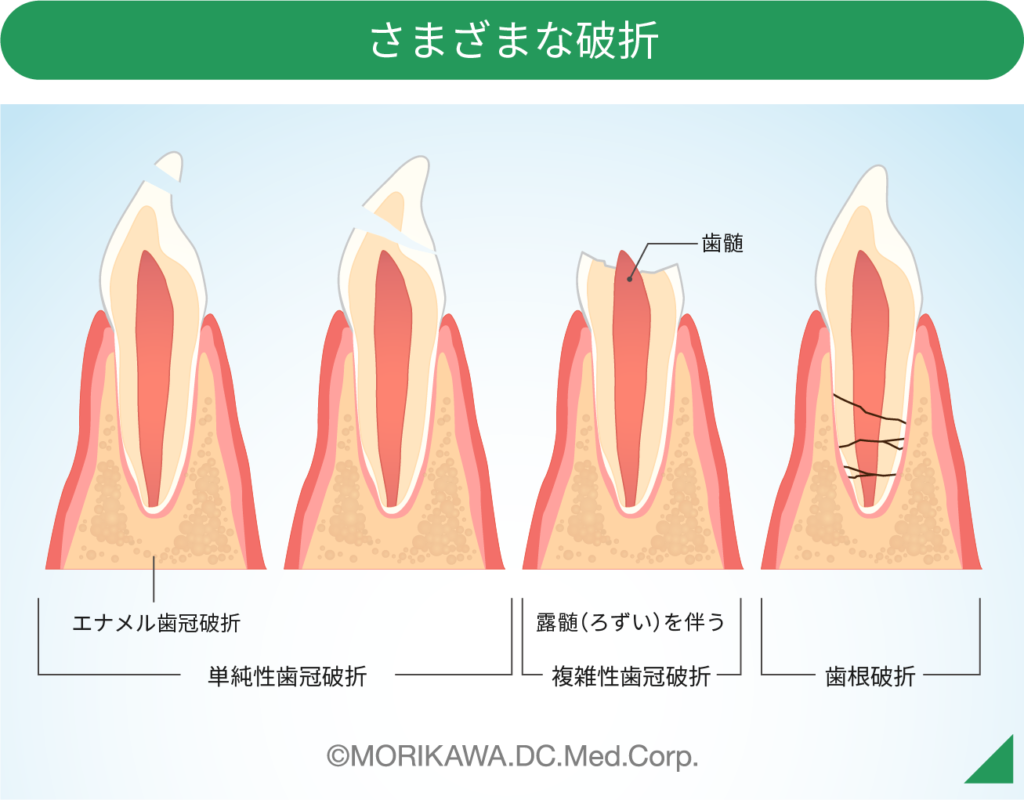

エナメル質、象牙質、またはセメント質にまで及ぶ破折で、露髄を伴います。冷たい水やお湯でひどくしみたり、あるいは何もしていなくても強い痛みがあります。

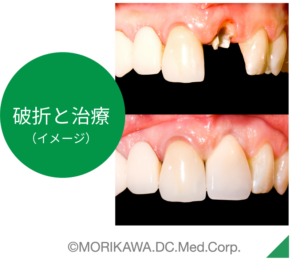

エナメル質、象牙質、またはセメント質にまで及ぶ破折で、露髄を伴います。冷たい水やお湯でひどくしみたり、あるいは何もしていなくても強い痛みがあります。 事故、スポーツ中の怪我、転倒などで、顔に強い衝撃を受けると、歯が欠けたり割れたりしてしまうことがあります。場合によっては、歯がすっぽりと抜けてしまうこともあります。こういった外傷では、口唇、舌、口の中の粘膜なども傷つくことがよくあります。

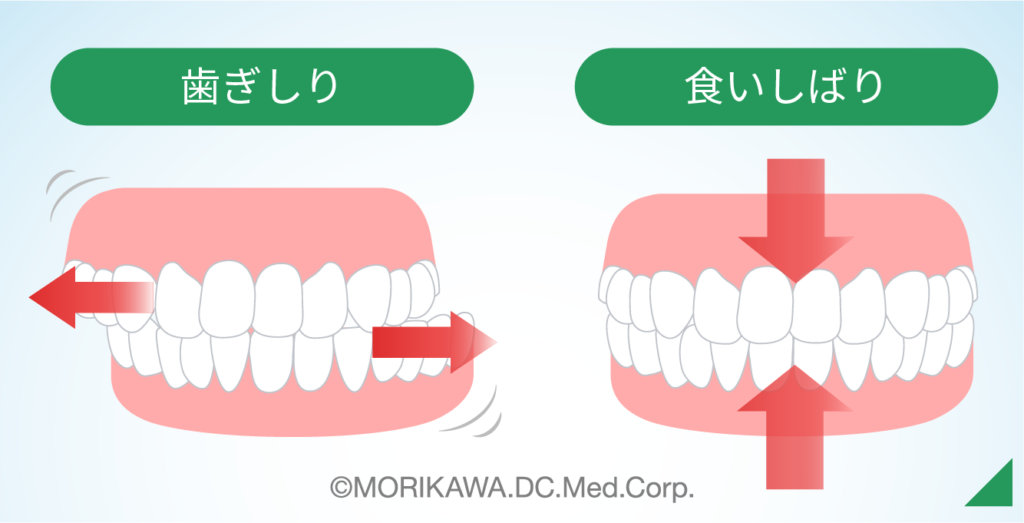

事故、スポーツ中の怪我、転倒などで、顔に強い衝撃を受けると、歯が欠けたり割れたりしてしまうことがあります。場合によっては、歯がすっぽりと抜けてしまうこともあります。こういった外傷では、口唇、舌、口の中の粘膜なども傷つくことがよくあります。 通常何かを食べる時は、歯と歯の間に食べ物があるため、噛む力が調節されているので、歯は損傷しません。が、歯ぎしりや食いしばりでは、歯同士が直接接触し、時にはその人の体重の2倍ほどの力がかかることもあり、それが歯の破損を引き起こす原因となります。

通常何かを食べる時は、歯と歯の間に食べ物があるため、噛む力が調節されているので、歯は損傷しません。が、歯ぎしりや食いしばりでは、歯同士が直接接触し、時にはその人の体重の2倍ほどの力がかかることもあり、それが歯の破損を引き起こす原因となります。 歯が欠けたり割れたりしたら、つい気になって指で触ったり、舌でなめたりしたくなってしまいますが、損傷したところから細菌が入ったり、舌を傷つけたりすることもあるので止めましょう。また、自分で消毒をしたり、何かを詰めたりすることも、そこから神経が感染してしまう危険性もあるので止めましょう。応急処置の後は、できるだけ早めに歯科医に見てもらいましょう。

歯が欠けたり割れたりしたら、つい気になって指で触ったり、舌でなめたりしたくなってしまいますが、損傷したところから細菌が入ったり、舌を傷つけたりすることもあるので止めましょう。また、自分で消毒をしたり、何かを詰めたりすることも、そこから神経が感染してしまう危険性もあるので止めましょう。応急処置の後は、できるだけ早めに歯科医に見てもらいましょう。 歯の欠けが少ない場合、コンポジットレジンと呼ばれる材料を使用して欠けた部分を修復します。歯を削る必要が少なくて済みます。

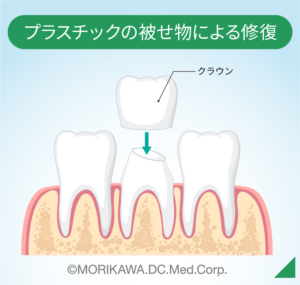

歯の欠けが少ない場合、コンポジットレジンと呼ばれる材料を使用して欠けた部分を修復します。歯を削る必要が少なくて済みます。 歯の前部が中程度に欠損している場合、欠けた部分をレジンで修復するだけでは取れやすいので、プラスチックの被せ物を装着します。

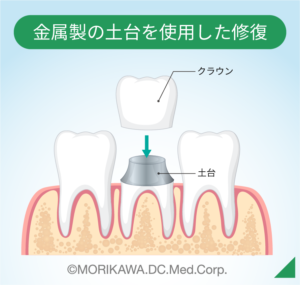

歯の前部が中程度に欠損している場合、欠けた部分をレジンで修復するだけでは取れやすいので、プラスチックの被せ物を装着します。 歯が大きく欠損しているが、神経は残っている場合は中程度の欠けと同様の処置で間に合いますが、神経を取り除かなければならない場合は根管治療を行い、その後に金属製の土台を埋め込み、クラウンを被せることがあります。

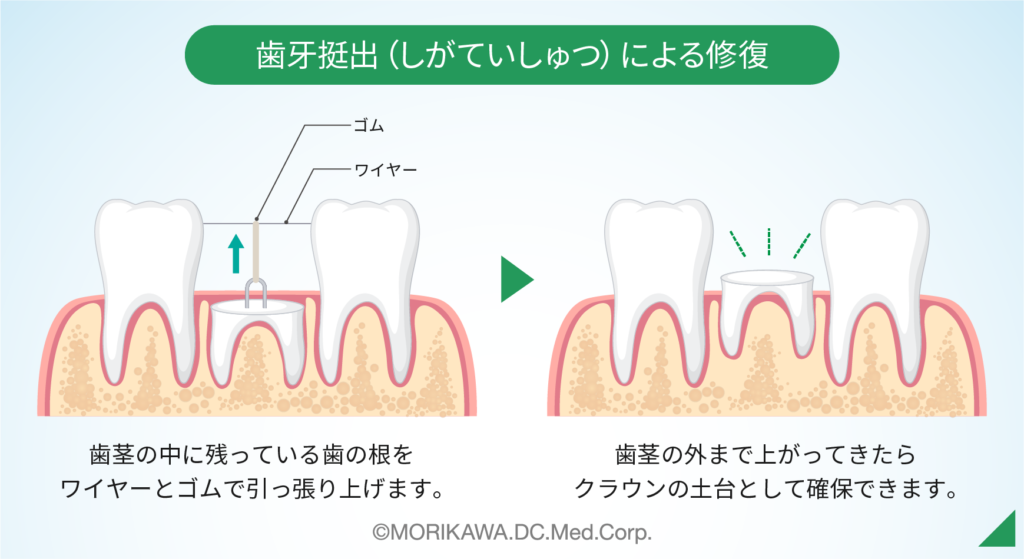

歯が大きく欠損しているが、神経は残っている場合は中程度の欠けと同様の処置で間に合いますが、神経を取り除かなければならない場合は根管治療を行い、その後に金属製の土台を埋め込み、クラウンを被せることがあります。 歯根が割れた場合、破折箇所、破折の方向、破折の程度によって治療が異なります。程度が軽いときは歯を抜かずにすみますが、残っている根を歯茎の切開によって掘り起こしたり、歯牙挺出(しがていしゅつ)といって残った歯を引っ張り上げる処置などを施すことがあります。

歯根が割れた場合、破折箇所、破折の方向、破折の程度によって治療が異なります。程度が軽いときは歯を抜かずにすみますが、残っている根を歯茎の切開によって掘り起こしたり、歯牙挺出(しがていしゅつ)といって残った歯を引っ張り上げる処置などを施すことがあります。 歯根が残っている場合の治療です。残った歯の一部を削り、その上に人工の歯を被せることで、歯の形状と機能を回復する方法です。完全に歯が抜けてしまった場合にはクラウン治療は適用できず、また、歯の根部が弱くなっている場合にも根が折れたりヒビが入る危険性があり、注意が必要です。前歯など、見た目に重要な役割を果たす歯は、金属製の材料を使うのか、自然な歯の色に近い材料を選ぶのか選択していただきます。

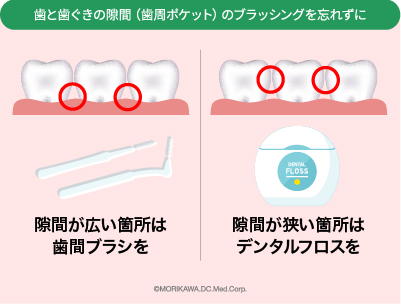

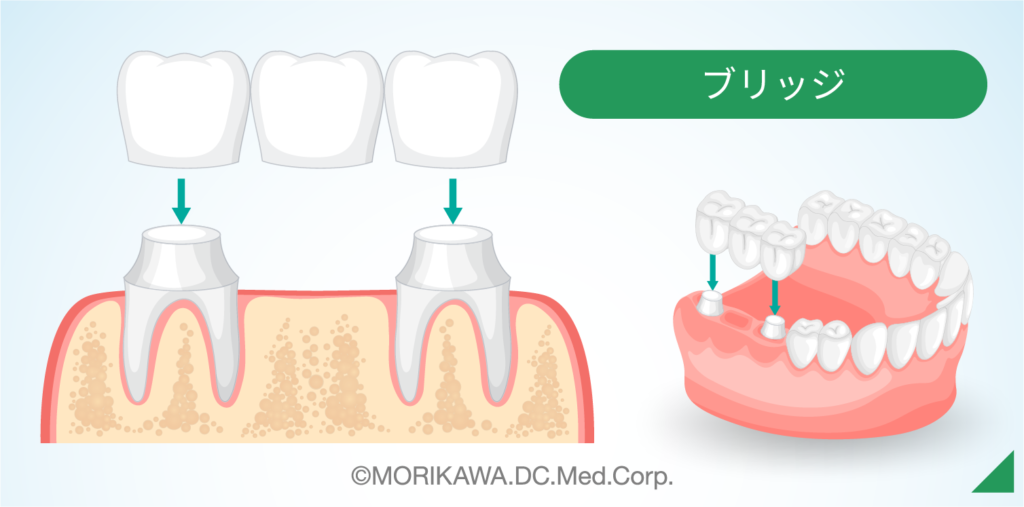

歯根が残っている場合の治療です。残った歯の一部を削り、その上に人工の歯を被せることで、歯の形状と機能を回復する方法です。完全に歯が抜けてしまった場合にはクラウン治療は適用できず、また、歯の根部が弱くなっている場合にも根が折れたりヒビが入る危険性があり、注意が必要です。前歯など、見た目に重要な役割を果たす歯は、金属製の材料を使うのか、自然な歯の色に近い材料を選ぶのか選択していただきます。 ブリッジ(橋)治療は、失われた歯の両側にある歯を支えとして、文字通り橋のように一体型の人工歯を設置する治療法です。入れ歯のような不安定さが少ないといった特長があります。ただし、この治療には元々健康な歯を削る必要があり、それにより健康な歯の寿命が短くなる可能性もあります。また、ブリッジと歯肉の間に汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病の原因とならないよう、歯間ブラシを使うなどこまめなケアが必要です。

ブリッジ(橋)治療は、失われた歯の両側にある歯を支えとして、文字通り橋のように一体型の人工歯を設置する治療法です。入れ歯のような不安定さが少ないといった特長があります。ただし、この治療には元々健康な歯を削る必要があり、それにより健康な歯の寿命が短くなる可能性もあります。また、ブリッジと歯肉の間に汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病の原因とならないよう、歯間ブラシを使うなどこまめなケアが必要です。 お馴染みの装具で、歯をすべて失った場合の「総入れ歯」と、一部歯が残っている場合の「部分入れ歯」の2つがあります。入れ歯は比較的リーズナブルですが、自前の歯と比べて噛む力が、部分入れ歯は約30~40%、総入れ歯では約10~20%と非常に弱いといった側面もあります。また、部分入れ歯の場合、入れ歯を支えるための保持具を自然の歯に引っ掛けますが、これが歯肉や歯に負担をかけることがあり、健康な歯を損傷したり痛めたりする可能性があります。総入れ歯の場合は、上顎部分は口の粘膜に密着し、下顎部分は歯茎の上に装着されるため、食べ物の味や温度を感じにくくなることもあるのです。

お馴染みの装具で、歯をすべて失った場合の「総入れ歯」と、一部歯が残っている場合の「部分入れ歯」の2つがあります。入れ歯は比較的リーズナブルですが、自前の歯と比べて噛む力が、部分入れ歯は約30~40%、総入れ歯では約10~20%と非常に弱いといった側面もあります。また、部分入れ歯の場合、入れ歯を支えるための保持具を自然の歯に引っ掛けますが、これが歯肉や歯に負担をかけることがあり、健康な歯を損傷したり痛めたりする可能性があります。総入れ歯の場合は、上顎部分は口の粘膜に密着し、下顎部分は歯茎の上に装着されるため、食べ物の味や温度を感じにくくなることもあるのです。 抜歯を行った箇所(歯根も残っていない箇所)に、チタン製の小さなピンやスクリューで人工の歯根を作って歯を再建する治療のことです。差し歯や入れ歯に比べて噛む力も元の歯とほぼ同じでしっかり噛めますし、入れ歯のように違和感があったり、歯茎に当たって痛いといったこともないのが特長です。反面、保険が適用されないため高額になったり、人工歯根が馴染むまでに時間がかかったり、また、そもそもインプラント治療が施せない全身疾患などもあるので、懇切丁寧なカウンセリングが必要です。

抜歯を行った箇所(歯根も残っていない箇所)に、チタン製の小さなピンやスクリューで人工の歯根を作って歯を再建する治療のことです。差し歯や入れ歯に比べて噛む力も元の歯とほぼ同じでしっかり噛めますし、入れ歯のように違和感があったり、歯茎に当たって痛いといったこともないのが特長です。反面、保険が適用されないため高額になったり、人工歯根が馴染むまでに時間がかかったり、また、そもそもインプラント治療が施せない全身疾患などもあるので、懇切丁寧なカウンセリングが必要です。 歯ぎしりの最も大きな原因は「ストレス」だと言われています。またアルコールやカフェインの接種が、交感神経を高ぶらせ、興奮状態が歯ぎしりを誘発することもあります。できるだけリラックスして入眠することを心がけ、寝る姿勢は歯や歯茎に圧力のかかりにくい仰向けで寝るようにしましょう。きちんと治療する場合は、マウスピース(ナイトガード)を作成し使用しましょう。市販のマウスピースは適合が甘いことが多いので、歯科医院で作成するのがおすすめです。

歯ぎしりの最も大きな原因は「ストレス」だと言われています。またアルコールやカフェインの接種が、交感神経を高ぶらせ、興奮状態が歯ぎしりを誘発することもあります。できるだけリラックスして入眠することを心がけ、寝る姿勢は歯や歯茎に圧力のかかりにくい仰向けで寝るようにしましょう。きちんと治療する場合は、マウスピース(ナイトガード)を作成し使用しましょう。市販のマウスピースは適合が甘いことが多いので、歯科医院で作成するのがおすすめです。