こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

こどもの歯は虫歯になりやすいため、仕上げ磨きが重要となります。また、こどもの口腔内は乳歯と永久歯が混在しており、磨き残しが発生しやすいことを理解しなければなりません。保護者の方は正しい仕上げ磨きの方法を習得し、こどもの虫歯を予防する必要があります。

今回は、仕上げ磨きのやり方とコツについて、わかりやすく解説します。

仕上げ磨きが重要な理由

生えたばかりの永久歯は、特性上、虫歯のリスクが高くなります。

生えたての永久歯は表面が粗く、歯垢が付きやすい状態です。また、歯質が未熟であり、酸への抵抗力が低いため、食べ物や飲み物の酸、特に菌が生成する酸によってエナメル質が溶けやすいのです。

さらに、新しく生えてきた歯は周囲の歯との関係で歯並びが凸凹し、凸凹したすき間が歯磨きの際に磨き残しが生じやすい状況を作り出します。

複雑な歯並びだけでなく、こどもは自分一人で完全に歯を磨き上げるのが難しいのも理由のひとつです。こどもは大人のように、歯ブラシをあてる角度や磨く力などの調整が困難です。そのため、こども自身が磨ききれない部分を大人が仕上げることで、虫歯のリスクを大幅に下げることが可能となります。

したがって、こどもの歯を虫歯から守るためには、仕上げ磨きが極めて重要です。保護者の方は、こどもが自分で磨いたあとにしっかり仕上げ磨きを行い、永久歯が虫歯にならないように注意を払わなければなりません。

仕上げ磨きは何歳まで?

仕上げ磨きは、10歳まで行うことが推奨されています。この時期になると、こどもは自分で歯磨きができる能力があります。

特に心配な場合やこどもが自分で歯磨きすることを嫌がる場合、第二大臼歯が生え揃う12歳頃まで仕上げ磨きを続けることもひとつの選択肢です。仕上げ磨きが難しいと感じたら、歯科医院に相談しましょう。

歯磨きの確認方法としては、赤ちゃんの場合は虫歯のチェック、少し大きい子では染め出しを行うことがあります。これは歯磨きが十分に行われているか、どの部分が磨き残しとなっているかを視覚的に確認する方法で、こども自身も理解しやすいのが特徴です。

仕上げ磨きの姿勢

こどもの口腔内をしっかり観察し、安全かつ効果的に歯磨きを行うためには、保護者がこどものうしろから磨くのが理想的です。特に、こどもを保護者のひざの上に寝かせるか、保護者がこどものうしろから抱きしめるようにして、こどもの頭をお腹や脇で固定するのがよいでしょう。

こどもがまだ小さく、立つのが困難な場合や小さな赤ちゃんの場合は、ひざの上に寝かせて磨きましょう。この姿勢は安定感があり、また保護者が歯磨きを行いやすい状態を作ることができます。

こどもが一人で立っていられるようになったら、こどもを立たせて磨くのがよいでしょう。立った状態での歯磨きは、唾液や歯磨き剤を飲み込むのを防ぐ効果があります。また、自分で立つことで、こども自身が歯磨きを行う練習にもつながります。

こどもの成長や状況に応じて、最適な姿勢を選択してください。

仕上げ磨きのやり方

仕上げ磨きのポイントは「見える」ところだけでなく「見えない」歯の裏側や、歯と歯の間もしっかり磨くことです。また、力を入れすぎて歯茎を傷つけないよう、ソフトなブラッシングを心がけましょう。

こどもを寝かせる

まず、こどもの頭を保護者の膝に寝かせ、頭を安定させましょう。

こどもの口腔内をよく見ることができ、安全に歯磨きが行えます。先述したように、立った状態でも構いません。

歯ブラシで磨く

歯ブラシは小刻みに動かしましょう。

一度に磨く範囲は1~2本が目安です。歯の表面に対して垂直に歯ブラシをあてて、歯面を磨きます。歯周ポケットを磨くには、歯と歯茎の境目に対して45度の角度で歯ブラシをあててブラッシングしましょう。

毎回同じ場所から始め、全ての歯を磨き終えるまで同じ順序で磨きます。これにより、磨き残しが少なくなります。歯の内側も忘れずに磨きましょう。特に、前歯の内側は磨きにくいため、歯ブラシを縦にもちかえて磨くことをおすすめします。

デンタルフロスや歯間ブラシで磨く

歯と歯の間の汚れは、歯ブラシだけでは落としきれない場合があります。

歯間の広さに合わせて、デンタルフロスや歯間ブラシを使用して磨きましょう。

仕上げ磨きのコツ

歯磨きを習慣化させるためには、こどものストレスを最小限におさえることが重要です。以下、仕上げ磨きのコツについてご紹介します。

素早く行う

歯磨きは毎日行うため、長引くとこどものストレスにつながります。特に、仕上げ磨きは、こどもが一度磨き終えたあとに行われるため、早く終わらせることでこどもの負担を軽減し、協力を得やすくなります。

ただし、素早く行うことが重要だからといって、手を抜くわけではありません。時間をかけずに丁寧に磨くことが求められます。

毎日の磨き方や順番を定めて磨くことで、素早さと丁寧さを両立させましょう。こどもが安心感をもって歯磨きに臨めるよう、環境作りも忘れずに行うことが大切です。

歌う・楽しい話をする

歯磨きは毎日繰り返す作業であり、こどもにとっては面倒な作業となりがちです。そのため、歌う・楽しい話をするなどして、歯磨きの時間を楽しいものにすることが重要です。

歯磨きの間にお気に入りの歌を歌うことや、歯磨き専用の歌を作って一緒に歌うことで、歯磨きの時間が楽しくなります。歌は時間を計る役割も果たし、どれくらい磨けばよいのかをこどもに理解させる手助けとなるでしょう。

また、歯磨き中に楽しい話をすることでこどもの注意をそらし、歯磨きが苦にならないようにします。ほかには、今日あった出来事を話すことで、コミュニケーションの時間としても活用できるでしょう。

仕上げ磨きの時間を楽しいものに変えることで、こどもの歯磨きに対する抵抗感を軽減し、長期的な口腔ケアの習慣を身につけさせることができるのです。

好きなキャラクターの歯ブラシや好きな味の歯磨き粉を使う

好きなキャラクターの歯ブラシを使うことで、こどもは歯磨きの時間を待ち望むようになるかもしれません。お気に入りのキャラクターが描かれていると、キャラクターを見るたびに歯磨きにポジティブな印象をもち、自発的に歯磨きを始めるきっかけとなるでしょう。

また、好きな味の歯磨き粉を選ぶことも重要です。こどもは味覚が敏感なため、好きな味の歯磨き粉を使うことで歯磨きに対する抵抗感を減らすことができます。ストロベリーやオレンジ、グレープなど、こども向けの味付き歯磨き粉は多く存在します。

しかし、歯磨き粉を選ぶ際はフッ素量を確認し、こども用のものを選んでください。フッ素は虫歯予防に効果的ですが、過剰摂取は体に悪影響をおよぼすため注意が必要です。

痛みを与えないよう優しく磨く

強く磨かれると痛みを伴うことがあるため、仕上げ磨きの際は力を入れすぎず、歯ブラシの毛先が歯や歯茎に優しく触れる程度にしましょう。

歯磨きの目的は、歯垢を取り除くことであり、力を入れて行うものではありません。また、歯ブラシを歯茎に押し付けると、歯茎が傷ついてしまう可能性があります。

機嫌が悪いときは無理に行わない

こどもの仕上げ磨きは、虫歯予防のために重要な役割を果たしますが、こどもの機嫌が悪いときに無理に行うことはよくありません。こどもが疲れているときや機嫌が悪いときに歯磨きを強制すると、歯磨き自体を嫌がるようになることがあります。これは、歯磨きを日々のルーチンとして習慣づけるうえで逆効果となる可能性があります。

こどもの機嫌や状態を見極め、その日の状況に応じて歯磨きの時間を調整することが大切です。こどもの機嫌がよく、リラックスした状態のときに歯磨きを行うことで、こどもは歯磨きを楽しい経験としてとらえることができるでしょう。

先述したように、無理に磨くと歯や歯茎を傷つける可能性もあります。歯磨きは、あくまでも口腔内を清潔に保つためであり、痛みやストレスを伴ってはいけません。こどもの感情を尊重し、配慮しながら歯磨きを行うことが、健康な口腔環境を維持するうえで重要といえるでしょう。

仕上げ磨き後はたくさん褒める

こどもの行動は、大人からのフィードバックに大きく影響を受けます。

歯磨きが終わったあとに「よくできたね」「偉いね」「歯がきれいになったね」などと褒めることで、こどもは自己肯定感を得ることができるでしょう。自己肯定感は、歯磨きを継続するうえで大きなモチベーションにつながります。

さらに、褒められることによってこどもは喜びを感じ、歯磨きに対するポジティブな印象をもつことができます。結果的に、歯磨きに抵抗感をもつことなく、積極的に行うようになるでしょう。

また、褒めることによって親子の絆も深まります。こどもは、親からの賞賛から自己価値を高め、安心感を得ることができるでしょう。

まとめ

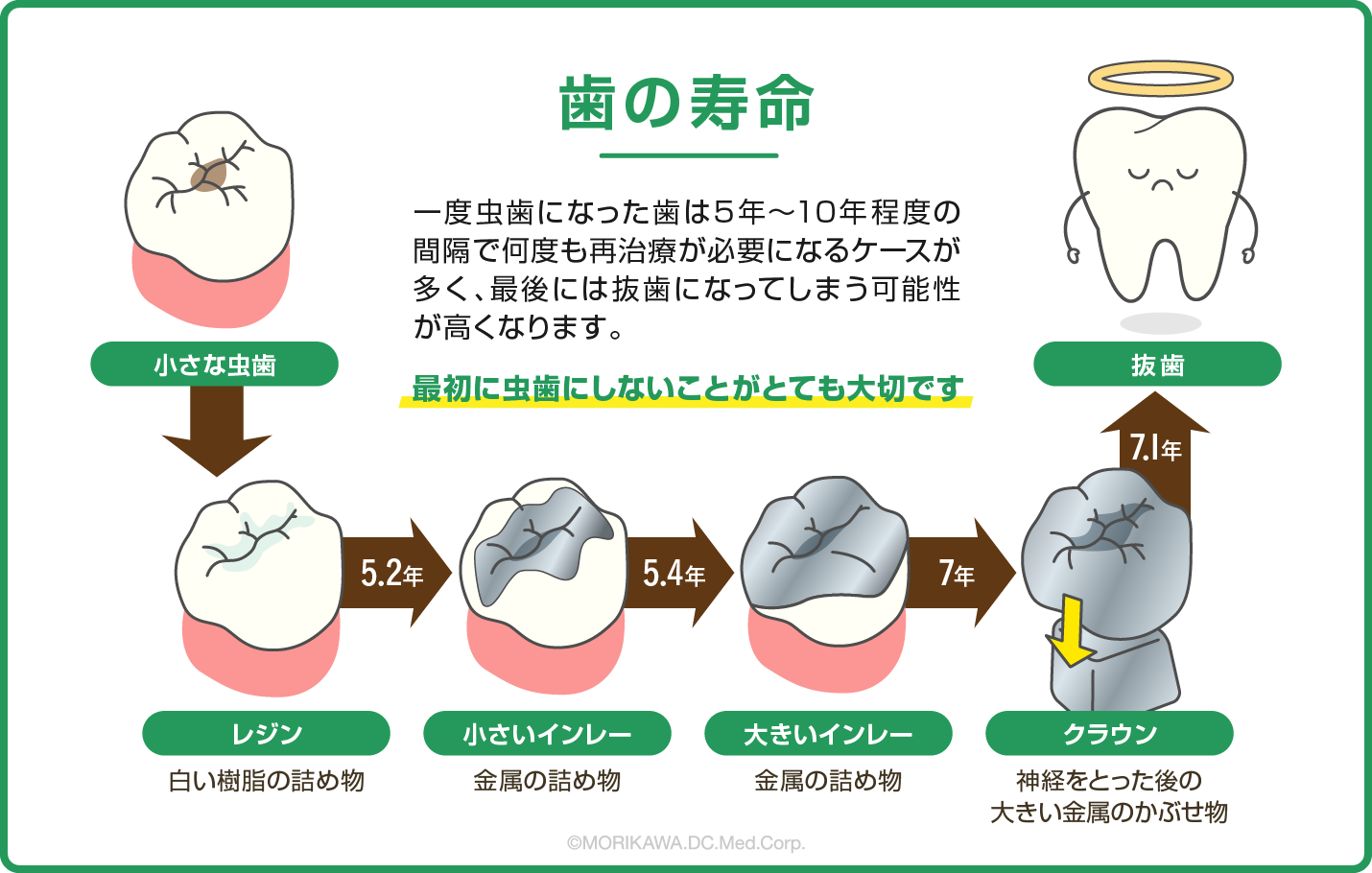

仕上げ磨きは虫歯予防に欠かせません。生えたばかりの永久歯は、歯質が弱く虫歯菌への抵抗力が低いです。虫歯は進行すると痛みを伴うこともあり、場合によっては、歯並びに影響を与えることもあるでしょう。

仕上げ磨きは10歳頃まで行うのが推奨されています。乳歯や永久歯が混在するこどもの口腔内は、凸凹した歯並びとなっているため、磨き残しが発生しやすくなります。保護者の方は、正しい歯磨きの方法を知り、丁寧に仕上げ磨きを行ってください。

仕上げ磨きは、将来のこどもの歯磨きの習慣にも大きく影響します。仕上げ磨きが難しい場合や、磨き方が合っているかどうか不安な場合は、一度歯科医院へ相談するとよいでしょう。

こどもの虫歯や仕上げ磨きでお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。