こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「インプラントとその他の治療」について全力回答!

「歯が抜けてしまった…」

歯を失ってしまい、インプラント・入れ歯・ブリッジで悩んでいませんか?この記事では、それぞれの治療法の特徴やメリット・デメリットを比較し、あなたに最適な治療法を見つけるお手伝いをします。歯を失ったまま放置するリスクも解説しているので、ぜひ参考にしてください。それは誰にとってもショックな出来事です。食事がしづらくなったり、人前で話すことに自信がなくなったり、鏡を見るのも憂鬱になったりと心身に大きな影響を与えることも少なくありません。

しかし諦める必要はありません!現代の歯科医療では歯を失った部分を補うための様々な治療法があります。その代表的なものがインプラント、入れ歯、ブリッジです。

この記事ではそれぞれの治療法の特徴やメリット・デメリットを詳しく解説し、あなたに最適な治療法を見つけるお手伝いをします。

歯を失ったまま放置すると…将来後悔するかも!?

「歯が抜けてしまったけど、まだ他の歯で噛めるから大丈夫…」

「入れ歯は見た目が気になるしインプラントは高そうだから…」

そんな風に考えて治療を先延ばしにしていませんか?

歯を失うことは誰にとっても辛い経験です。しかし、その喪失感を乗り越えて前向きに治療に向き合うことが、あなたの未来の健康と笑顔を守るためにとても大切です。

歯を失ったまま放置すると…こんな悪影響が!

歯を失ったまま放置すると、以下のような問題が起こる可能性があります。

見た目の変化:口元が老け込んで見えることも…

歯を失った部分の骨は徐々に痩せていきます。すると顔の輪郭が変化したり、口元にしわが増えたりして老けて見えてしまうことがあります。

噛み合わせの悪化:他の歯にも悪影響が…

歯を失うと残った歯に余計な負担がかかり、噛み合わせが悪化します。その結果…

顎関節症

顎の関節に負担がかかり痛みや口が開きにくい、音が鳴るなどの症状が現れます。

歯の傾きや隙間

噛み合わせのバランスが崩れることで周りの歯が傾いたり、隙間ができたりします。

虫歯や歯周病のリスク増加

傾いた歯や隙間は歯磨きがしづらくなり、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなるため虫歯や歯周病のリスクを高めます。

消化不良:胃腸にも負担が…

歯を失うと食べ物をうまく噛み砕くことができなくなり、消化不良を起こしやすくなります。

胃腸に負担がかかり、胃もたれや腹痛などの症状が現れることもあります。

発音障害:コミュニケーションに影響も

歯は発音においても重要な役割を果たしています。

特に前歯を失うとサ行やタ行などの発音が不明瞭になることがあります。滑舌が悪くなると相手に自分の気持ちをうまく伝えられず、コミュニケーションに支障をきたす可能性もあります。

全身疾患のリスク増加:放置すると全身の健康にも影響が

噛み合わせの悪化は頭痛や肩こり、顎関節症などを引き起こす可能性があります。さらに最近の研究では歯周病が心臓病や脳梗塞、糖尿病などの全身疾患のリスクを高める可能性も指摘されています。(※1)

高齢者の方は特に注意が必要

特に高齢者の方は、歯を失うことで

低栄養

噛む力が弱まり食事量が減ることで、低栄養状態に陥りやすくなります。

誤嚥性肺炎

食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺炎を起こすリスクが高まります。

といったリスクも高まります。

歯を失ったら早めの治療が大切です

歯を失った時の治療法の選択肢はそれぞれに特徴があり、あなたに最適な治療法は、歯を失った場所や本数、残っている歯の状態、そしてあなたのライフスタイルやご希望によって異なります。

あなたに合うのはどれ?インプラント・入れ歯・ブリッジを徹底比較!

ここでは「インプラント」「入れ歯」「ブリッジ」それぞれの治療法についての特徴やメリット・デメリットを詳しく解説していきます。

入れ歯

特徴

取り外し可能な人工の歯です。

歯を失った部分に合わせて、床と呼ばれる土台に人工歯を固定します。

メリット

費用が安い

保険適用のため、比較的安価に治療できます。

治療期間が短い

手術の必要がなく、短期間で治療が完了します。

調整がしやすい

歯並びや噛み合わせの変化に合わせて、調整が可能です。

デメリット

噛む力が弱い

天然歯に比べて噛む力が弱く、硬いものが食べづらい場合があります。

違和感がある

異物感や装着時の痛み、発音への影響など、慣れるまで時間がかかることがあります。

取り外しの手間

食事や歯磨きのたびに、取り外す必要があります。

残っている歯に負担がかかる

部分入れ歯の場合、バネをかける歯に負担がかかり、将来的にその歯を失うリスクがあります。

顎の骨が痩せる

顎の骨に刺激が伝わりにくいため、骨の吸収が進み、顔の輪郭が変化することがあります。

こんな方におすすめ

- 多くの歯を失った方

- 顎の骨が弱い方、または手術が難しい方

- 費用を抑えたい方

- 短期間で治療を完了したい方

ブリッジ

特徴

歯を失った部分の両隣の歯を削り、それを土台にして橋渡しのように人工の歯を固定する治療法です。

メリット

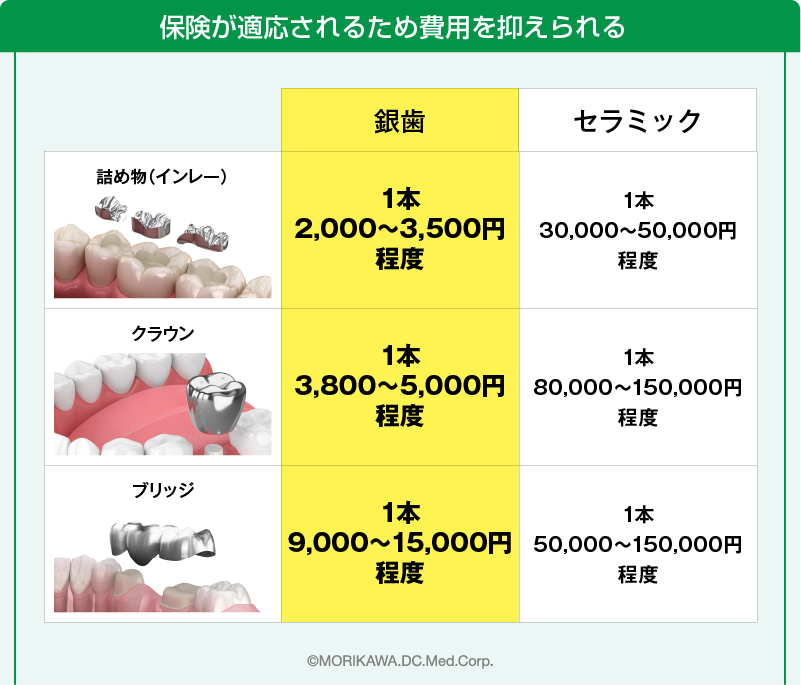

保険適用で治療できる場合がある

条件によっては保険適用となり、費用を抑えられます。

治療期間が短い

手術の必要がなく、短期間で治療が完了します。

審美性がある程度高い

天然歯に近い色や形の人工歯を使用することで、自然な見た目を実現できます。

デメリット

健康な歯を削る必要がある

ブリッジを支えるために、健康な歯を大きく削る必要があります。

ブリッジの下に汚れが溜まりやすい

ブリッジの下は歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすいため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

噛む力が弱い

天然歯に比べて噛む力が弱く、硬いものが食べづらい場合があります。

寿命が短い

10年程度で再治療が必要になることが多いです。

こんな方におすすめ

- 1~2本の歯を失った方

- 両隣の歯が健康な方

- 費用を抑えたい方

- 短期間で治療を完了したい方

インプラント

特徴

顎の骨にチタン製の人工歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。

天然歯のように顎の骨にしっかりと固定されるため、自分の歯のように力強く噛むことができます。

メリット

食事の楽しみを再発見

自分の歯のように噛めるので、硬いものや粘り気のあるものなど様々な食べ物を心ゆくまで味わえます。

食事の制限から解放され、毎日の食卓が豊かになります。

自然な笑顔を取り戻す

天然歯と見分けがつかないほど自然な見た目を実現できます。

口元への自信を取り戻し、笑顔で人と接することができます。

会話もスムーズに

発音のしづらさや入れ歯がずれる心配がなく、自信を持って会話できます。

円滑なコミュニケーションで、人間関係もより豊かに。

健康な歯を守り、長持ちさせる

ブリッジのように健康な歯を削る必要がなく周りの歯への負担を最小限に抑えます。

大切な歯を犠牲にすることなく、美しい歯並びを手に入れられます。

若々しい口元を保つ

顎の骨に刺激を与えることで、骨の吸収を防ぎ、顔の輪郭を維持する効果も期待できます。

口元のハリを保ち、若々しい印象をキープできます。

長期間安心して使える

適切なケアとメンテナンスを行えば、長期にわたって使用できます。

入れ歯のように毎日取り外して洗浄する手間もなく、快適な毎日を送れます。

デメリット

外科手術が必要

顎の骨にインプラント体を埋め込む手術が必要となります。

当院では経験豊富な歯科医師が、最新の技術と設備を用いて、安全かつ精密な手術を行います。

治療期間が長い

骨とインプラント体が結合するまで数ヶ月かかるため治療期間が比較的長くなります。

その間は仮歯を使用することも可能ですので日常生活に支障はありません。

費用が高い

保険適用外のため費用が高額になる傾向があります。

当院では患者様のご負担を軽減するため、分割払い、デンタルローンなど、様々な支払い方法をご用意しております。医療費控除の対象となる場合もありますので、ぜひご相談ください。

定期的なメンテナンスが必要

インプラント周囲炎などを予防するため定期的なクリーニングや検診が必要です。

これはご自身の歯を守るためにも大切なことです。当院ではインプラント治療後のメンテナンスプログラムをご用意し、インプラントを長持ちさせるサポートをいたします。

こんな方におすすめ

- 1本または数本の歯を失った方

- 顎の骨が健康な方

- 審美性や機能性を重視する方

- 長期的な安定性を求める方

インプラントは天然歯のように機能し見た目も美しく、まさに「第二の永久歯」と言える画期的な治療法です。これから詳しく解説するQ&Aを通じて、インプラント治療への理解を深め、あなたにとって最適な選択を見つけていきましょう。

インプラント治療の気になる疑問を解消!

インプラント治療について、よくある質問にお答えします。

Q. 治療期間はどれくらいですか?

- 数ヶ月から半年程度が一般的です。

インプラント治療は顎の骨にインプラント(人工歯根)を埋め込み、その上に人工歯を装着する治療法です。インプラントが骨としっかり結合するまでには個人差はありますが、一般的に数ヶ月〜半年程度の期間が必要です。治療期間中には仮歯を使用することも可能です。

Q. 費用はいくらかかりますか?

- 1本あたり30万円〜50万円程度が目安です。

費用は保険適用外で、使用するインプラントの種類や本数、骨造成の有無などによって変動します。

当院では患者様のご負担を軽減するため分割払いやデンタルローンなど、様々な支払い方法をご用意しています。また、インプラント治療は医療費控除の対象となる場合があり、治療費の一部が戻ってくる可能性がありますので、ぜひご活用ください。

Q. 痛みや腫れはありますか?

- 手術中の痛みはほとんどありません。

インプラント治療は外科手術を伴いますが、麻酔を使用するため手術中の痛みはほとんどありません。術後は個人差はありますが、多少の腫れや痛みが出る場合もあります。しかし処方された薬を服用することで、ほとんどの場合、数日で落ち着きます。

Q. 手術は怖いのですが…

- ご安心ください。当院では手術前に丁寧なカウンセリングを行い、治療の流れや術後の注意点などを詳しくご説明いたします。また痛みや腫れを抑えるための工夫もしておりますので、安心して治療を受けていただけます。

Q. 治療後のメンテナンスは?

- 毎日の丁寧な歯磨きと、定期的な歯科検診が重要です。

インプラントを長持ちさせるためには毎日の丁寧な歯磨きと、3ヶ月〜半年に一度の定期的な歯科検診が欠かせません。専門的なクリーニングやチェックアップを通じてインプラント周囲の歯や歯茎の健康を維持し、インプラントを長持ちさせるサポートをいたします。

まとめ|後悔しない治療選択のために、まずはご相談を

この記事では歯を失った時の治療選択肢として「インプラント」「入れ歯」「ブリッジ」をご紹介しました。それぞれの治療法の特徴やメリット・デメリットを理解し、あなたにとって最適な治療法を選択することが大切です。

「どの治療法を選べばいいか分からない…」

「費用や治療期間が心配…」

そんな方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

経験豊富な歯科医師が、あなたのお口の状態やご要望を丁寧に伺い、最適な治療プランをご提案いたします。

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。

虫歯の穴をきれいにし、適切な材料で元の形に修復する治療。

虫歯の穴をきれいにし、適切な材料で元の形に修復する治療。 歯を削って型をとり、詰め物などを作成して修復する治療。

歯を削って型をとり、詰め物などを作成して修復する治療。 虫歯が進行してしまって、充てんやインレーで対処できない場合に、天然歯に似た色の材料で表面を覆う治療です。

虫歯が進行してしまって、充てんやインレーで対処できない場合に、天然歯に似た色の材料で表面を覆う治療です。

前歯や小臼歯など、見た目が重要な歯が進行した虫歯になった場合に、人工の歯冠を追加して、天然の歯と同様に修復する治療。

前歯や小臼歯など、見た目が重要な歯が進行した虫歯になった場合に、人工の歯冠を追加して、天然の歯と同様に修復する治療。 天然歯に似た色調を持つ材料だけで、歯冠部の全面を覆う治療。

天然歯に似た色調を持つ材料だけで、歯冠部の全面を覆う治療。 失った歯に隣接する歯を削って被せ、その上に人工の歯を固定して装着する治療。

失った歯に隣接する歯を削って被せ、その上に人工の歯を固定して装着する治療。 取り外し可能な入れ歯(部分または総義歯)の作成。

取り外し可能な入れ歯(部分または総義歯)の作成。 汚れ(歯垢、歯石)を取り除くケアを主体とした歯周基本治療。

汚れ(歯垢、歯石)を取り除くケアを主体とした歯周基本治療。 子供の歯科治療(虫歯治療や予防措置)。

子供の歯科治療(虫歯治療や予防措置)。 歯科健診や歯のクリーニングなど、予防的な歯科診療。

歯科健診や歯のクリーニングなど、予防的な歯科診療。 歯のホワイトニング。

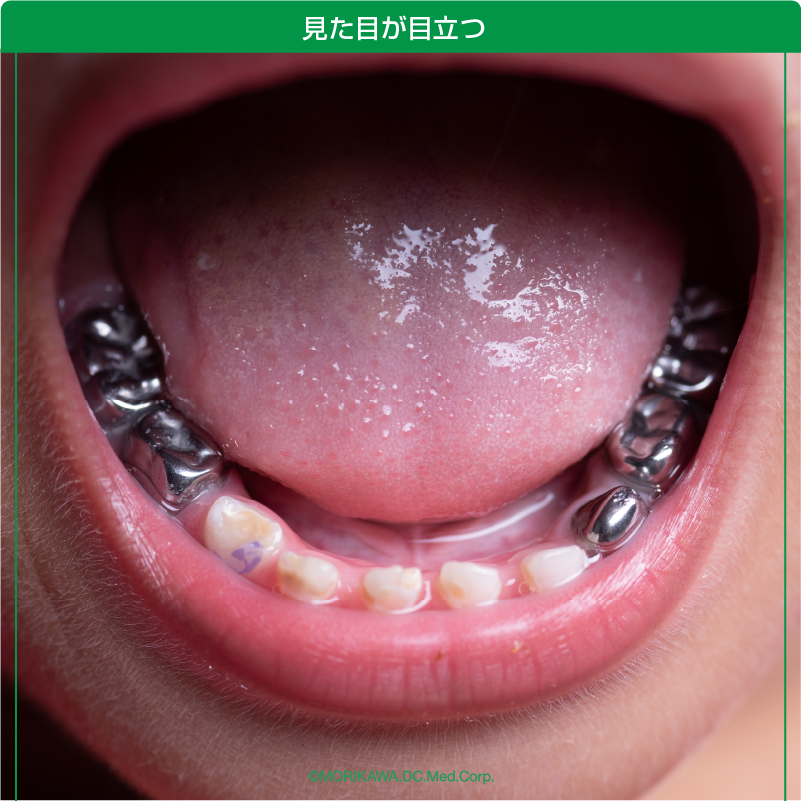

歯のホワイトニング。 銀歯(Silver Fillings)、正確には銀アマルガム充填物(Silver Amalgam Fillings)といい、歯科治療で虫歯の治療に使用される一般的な充填材の一つです。治療に当たりますので、保険適用されます。ただ、現在は銀アマルガム充填は使用されていません。現在は金銀パラジウム合金という、銀・銅・パラジウム・金などでできた金属を使用しています。 安価で強度ですが、近年ではパラジウム等の不足で価格が上昇気味です。

銀歯(Silver Fillings)、正確には銀アマルガム充填物(Silver Amalgam Fillings)といい、歯科治療で虫歯の治療に使用される一般的な充填材の一つです。治療に当たりますので、保険適用されます。ただ、現在は銀アマルガム充填は使用されていません。現在は金銀パラジウム合金という、銀・銅・パラジウム・金などでできた金属を使用しています。 安価で強度ですが、近年ではパラジウム等の不足で価格が上昇気味です。 セラミックは審美目的の素材ですので、保険適用はできません。ですが、セラミック治療の費用を抑える方法はいくつかあります。

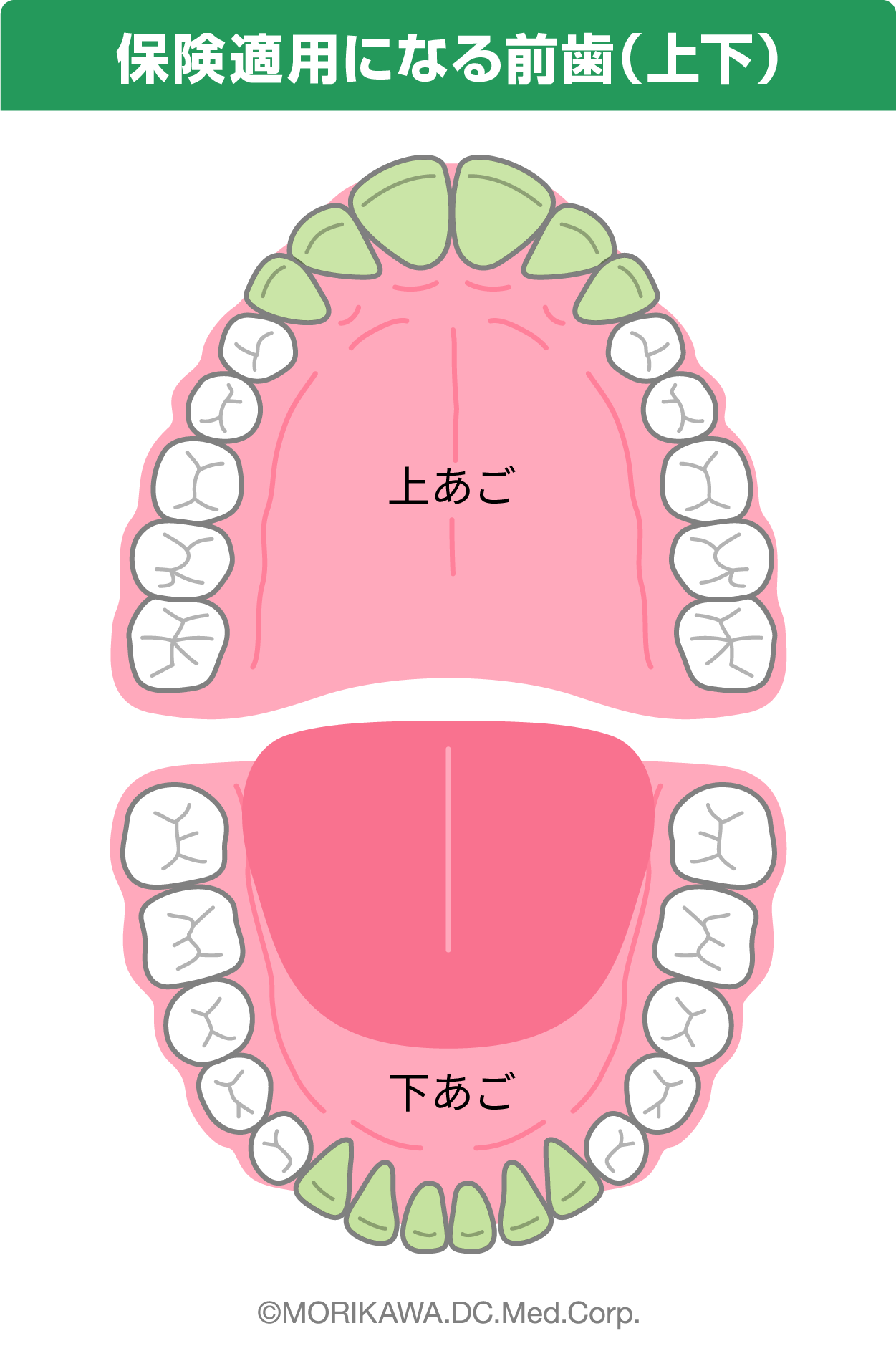

セラミックは審美目的の素材ですので、保険適用はできません。ですが、セラミック治療の費用を抑える方法はいくつかあります。 前歯とは、正面から左右の犬歯までの6本の歯を指しますが、審美治療(審美クラウンや審美ブリッジ)以外の治療は基本的に保険適用となります。保険適用外となるのは、前歯の被せ物に使う素材がセラミックやジルコニアの場合です。以下は保険適用ができる前歯の治療です。

前歯とは、正面から左右の犬歯までの6本の歯を指しますが、審美治療(審美クラウンや審美ブリッジ)以外の治療は基本的に保険適用となります。保険適用外となるのは、前歯の被せ物に使う素材がセラミックやジルコニアの場合です。以下は保険適用ができる前歯の治療です。 CAD/CAM冠とは、歯科医師がコンピューターソフトウェアを使用して歯冠のデジタルモデルを設計し、その設計に基づいて製造した歯冠のことです。

CAD/CAM冠とは、歯科医師がコンピューターソフトウェアを使用して歯冠のデジタルモデルを設計し、その設計に基づいて製造した歯冠のことです。 矯正用マウスピースは歯列矯正(審美)が目的ですので、通常審美目的で使用する矯正用マウスピース(インビザライン含む)は保険適用となりません。

矯正用マウスピースは歯列矯正(審美)が目的ですので、通常審美目的で使用する矯正用マウスピース(インビザライン含む)は保険適用となりません。