こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「歯周病治療後のメンテナンス方法と注意点」について全力回答!

歯周病の治療を終えた方、お疲れさまでした。

治療を受ける決断をしたこと自体が、とても大きな第一歩です。

これから治療を検討している方も、早期の対応が非常に重要です。

しかし、治療が終わりではなく、治療後の日々のケアこそが最も重要です。

歯周病は再発しやすい病気であるため、再発を防ぐためのメンテナンスと生活習慣の見直しが欠かせません。

「治療後もちゃんと歯を守っていけるかな?」

と不安に感じている方も多いかと思いますが、この記事でしっかりと対策を学んで、健康な歯茎を保っていきましょう。

この記事を読めば分かること

- 歯周病治療後に大切なメンテナンス方法が分かります

- 歯茎が回復するまでに行うべきケアのポイントを理解できます

- 日々の生活で歯周病を防ぐための具体的な対策が分かります

- 歯周病の再発を防ぐために、知っておくべき注意点を把握できます

歯周病治療後に必要なメンテナンスとは?

歯周病治療が終わったからといって、すべてが解決したわけではありません。

歯周病は慢性的な病気であり、適切なケアを怠ると再発するリスクが高いのが特徴です。

そのため、治療後のメンテナンスが非常に重要です。

定期的な歯科検診

治療後も歯科医師による定期的なチェックが不可欠です。

適切なメンテナンスを怠ると、せっかくの治療が台無しになってしまう可能性があります。

通常は3ヶ月ごとのメンテナンスが推奨されており、この検診では歯周ポケットの状態や歯石の有無を確認します。

歯周ポケットが深くなっていないか、歯茎の状態に異常がないかを確認することで問題が再発する前に対処できます。

また、歯石の除去やプラークのコントロールは再発を防ぐために重要です。

早期に問題を発見して対処することが、健康な口腔環境を維持するための鍵となります。

定期的なチェックは歯周病の進行を防ぎ、長期的な歯の健康を守るための最善の方法です。

プロフェッショナルクリーニング(PMTC)

プロフェッショナルクリーニング(PMTC)は、通常の歯磨きでは取りきれないプラークや歯石を除去するための重要なケアです。

歯の表面や歯間に残った細菌や歯石を専門的な器具を使って丁寧に除去します。

またクリーニングにより歯茎の健康が保たれ、歯周病の再発を防ぐ効果が高まります。

歯周病の再発を防ぐためには、定期的にプロのクリーニングを受けることが効果的です。

超音波スケーラーの使用

超音波スケーラーを使って歯の表面にこびりついた歯石を効率よく除去します。

超音波の振動で歯石を破砕し、短時間で効果的に除去できるのが特徴です。

これにより歯茎に負担をかけることなくクリーニングを行うことができます。

エアフロークリーニング

専用のパウダーを使用して歯面に付着したバイオフィルムを除去し、口腔内を清潔に保ちます。

エアフロークリーニングは歯の表面を傷つけることなく汚れを取り除くため、歯へのダメージが少なく短時間で効果的にバイオフィルムを除去できるのがメリットです。

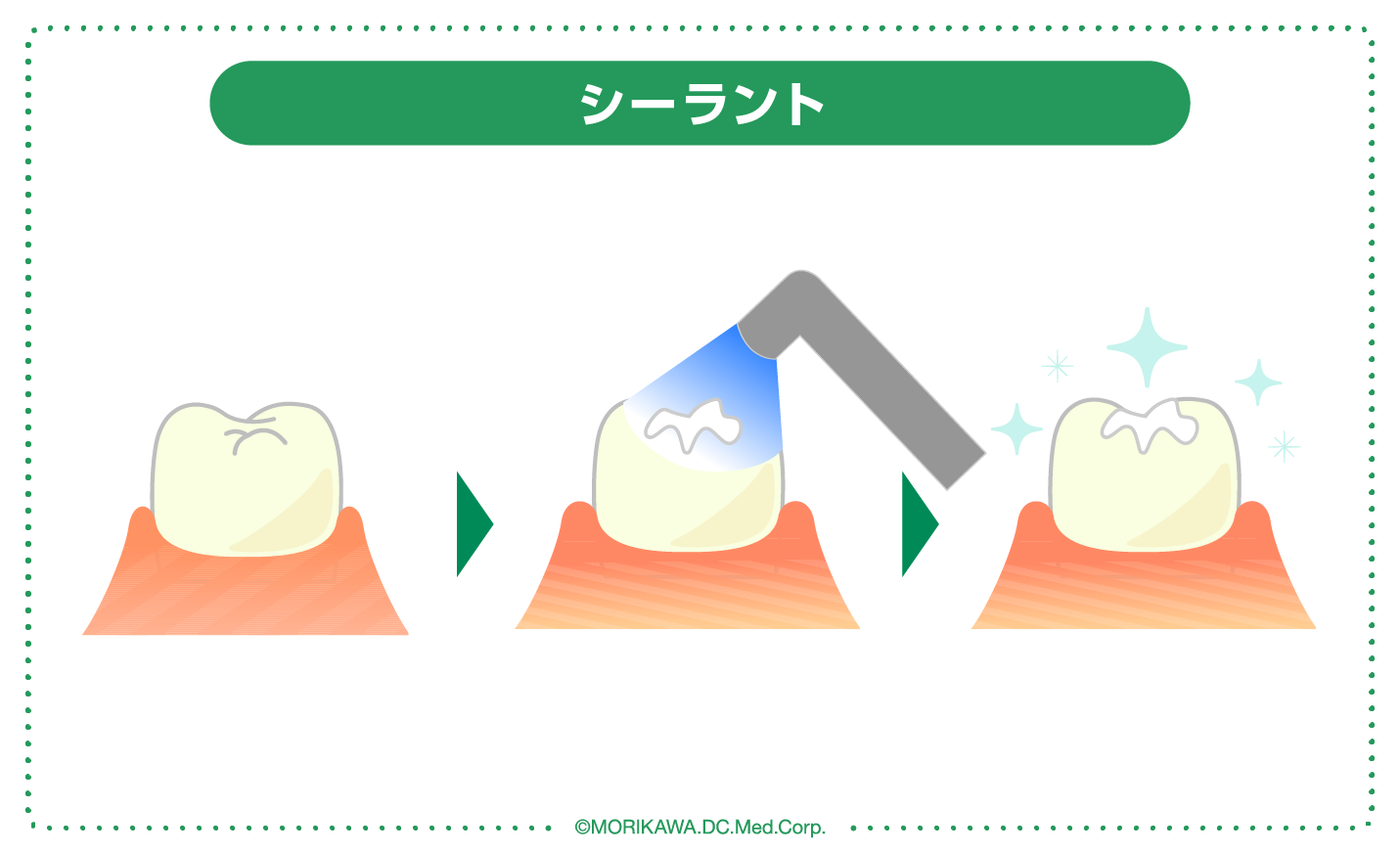

フッ素塗布

クリーニング後にフッ素を塗布することで歯の再石灰化を促し、虫歯の予防効果も期待できます。

フッ素は歯のエナメル質を強化し、虫歯菌から歯を保護する働きがあります。

定期的なフッ素塗布により歯の健康を長期的に維持することが可能です。

自宅でのセルフケア

毎日のブラッシングとフロッシングも欠かせません。

治療後の歯茎は敏感になっていることが多いので、柔らかい歯ブラシを使って丁寧に磨くことが求められます。

これから治療を検討している方も、どのようなケアが必要かを理解しておくことが大切です。

歯磨きの際には歯周ポケットの奥までしっかりと届くように、歯間ブラシやフロスも併用しましょう。

このような日々のケアが歯茎の健康を保ち、次のセクションで紹介するようなさらなる回復と維持につながります。

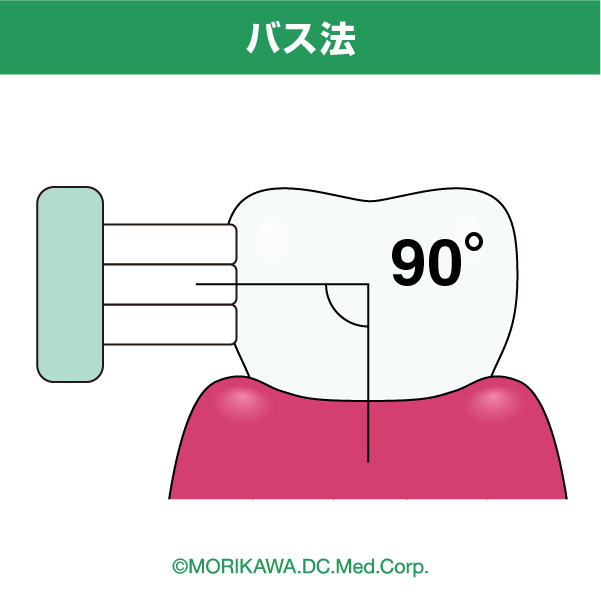

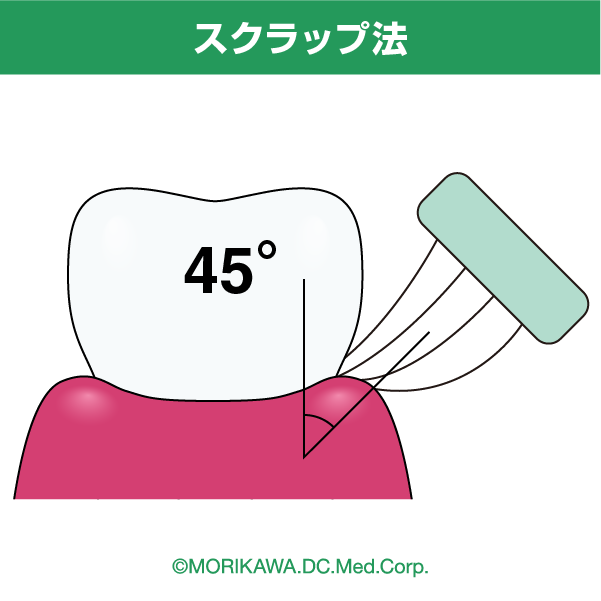

柔らかい歯ブラシの選択

歯周病予防には柔らかめの歯ブラシを使い、歯茎に対して45度の角度で当てて円を描くように小刻みに動かして汚れを落とすのが効果的です。

特に歯と歯茎の間を丁寧に磨き、上下の歯を分けて一本一本に集中して時間をかけるようにしましょう。

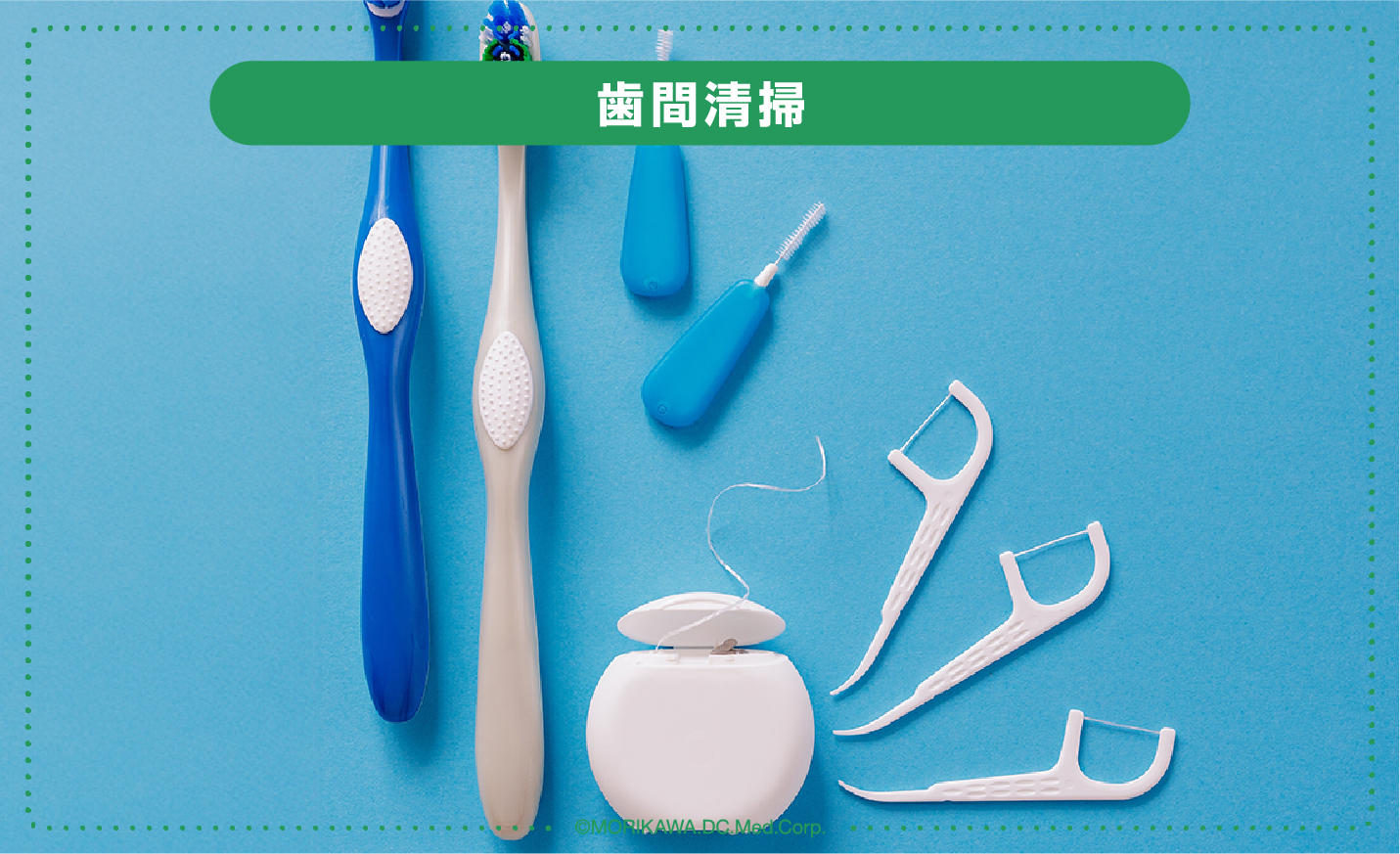

歯間ブラシ・フロスの併用

歯と歯の間のプラークは、歯ブラシだけでは取り除けません。

毎日のフロスや歯間ブラシの使用が重要です。歯間ブラシは歯間に挿入し、前後に動かして汚れを落とします。フロスは歯間に優しく滑り込ませ、C字カーブを描くように歯の側面に当てて上下に動かし、プラークを除去します。

フロスや歯間ブラシのサイズ選びに迷う場合は、歯科医に相談しましょう。

歯磨き粉の選択

歯周病予防には、抗菌作用のある歯磨き粉を使用することが効果的です。

歯磨き粉に含まれる抗菌成分が、歯周病菌の増殖を抑え、歯周病の予防に役立ちます。

主な抗菌成分

- 塩化セチルピリジニウム(CPC)

- イソプロピルメチルフェノール(IPMP)

- 塩酸クロルヘキシジン(CHX)

これらの成分が配合された歯磨き粉を選び、適量を歯ブラシに取りましょう。

歯磨き粉は、多量に使う必要はありません。

少量でも、歯ブラシを正しく動かすことで、効果的に歯を磨くことができます。

歯磨き粉の種類や量、使い方など、迷う場合は歯科医師や歯科衛生士に相談することをおすすめします。

歯茎が回復するまでの期間とケアのポイント

治療後の歯茎が完全に回復するまでには数週間から数ヶ月かかることがあります。

この期間に適切なケアを行うことで、歯茎の健康を取り戻しやすくなります。

炎症を防ぐためのケア

歯周病治療後は炎症が残ることがあるため、抗菌性のマウスウォッシュを使用すると効果的です。

ただし刺激が強いものは避け、歯科医師に相談してから使用するようにしましょう。

抗菌性マウスウォッシュの選択

クロルヘキシジン配合のマウスウォッシュは抗菌効果が高いため、歯周病の炎症を抑えるのに効果的です。

塩水うがい

刺激が少なく自然な抗菌作用が期待できるため、塩水でのうがいもおすすめです。

食事の工夫

治療直後は柔らかい食べ物を中心に摂取することが望ましいです。

硬い食べ物は歯茎に負担をかけ、回復を遅らせることがあります。

また、ビタミンCを多く含む野菜や果物を摂ることで歯茎の回復を助けます。

柔らかい食材の例

スープ、豆腐、ヨーグルト、蒸し野菜などが歯茎への負担を減らし回復を助けます。

ビタミンC豊富な食品

ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツ、イチゴなどが歯茎の健康に効果的です。

禁煙の重要性

もし喫煙習慣がある場合は、この機会に禁煙を検討することが大切です。

もし喫煙習慣がある場合は、この機会に禁煙を検討することが大切です。

禁煙サポートの活用

ニコチンパッチや禁煙外来を活用することで禁煙の成功率を高めることができます。

家族や友人のサポート

周囲の人々からの励ましや支援を受けることで禁煙を継続しやすくなります。

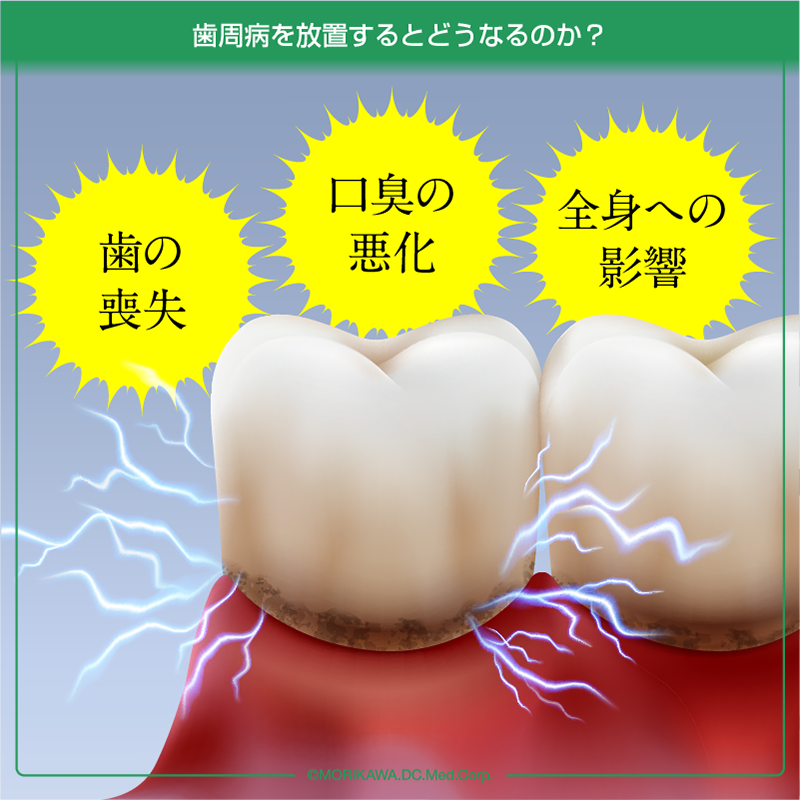

歯周病を放置するとどうなるのか?

歯周病は、放置してしまうと非常に深刻な問題を引き起こす可能性があります。

「歯周病って、歯茎が腫れたり出血したりするんでしょ?」

「歯磨きをしっかりすれば、治るんじゃないの?」

そう思って軽く考えていませんか?

歯周病は歯を失うだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性のある病気なのです。

治療後もメンテナンスを怠れば、再び症状が悪化してしまうこともあります。

歯の喪失

歯周病が進行すると歯を支える骨(歯槽骨)が溶けてしまい、最終的には歯が抜けてしまいます。

例えば以下のような問題が生じます。

- 奥歯がぐらつき始めて痛みを伴うようになる

- 食事中に歯が抜け落ちる

一度失った歯槽骨は完全に再生することが難しいため、早期の対処が重要です。

口臭の悪化

歯周病を放置すると口臭がひどくなる傾向があります。

- 朝起きたときに強い口臭を感じる

- 人と話している際に相手が口元に手をやるなどの反応を見せる

といった経験はありませんか?

これは歯周ポケット内で細菌が繁殖し、炎症を引き起こすためです。

口臭は自分では気づきにくいことが多いので、家族や友人から指摘される前に対策を講じることが大切です。

全身への影響

歯周病が進行すると、糖尿病や心臓病などの全身疾患のリスクを高めることが知られています。

歯周病による炎症が血液を介して全身に広がり、動脈硬化のリスクが高まることがあります。

その他にも、

- 脳梗塞

- 肺炎

- 早産、低体重児出産

など、様々な病気との関連が指摘されています。

歯茎の健康を保つことは、体全体の健康にもつながる重要なポイントです。

よくある疑問:歯周ポケットは元に戻るの?

歯周病治療後に気になるのが「歯周ポケットは元に戻るの?」という点です。

歯周ポケットとは歯と歯茎の間にできる隙間のことで、歯周病が進行するとこの隙間が深くなり、細菌が繁殖しやすくなります。

歯周ポケットの深さは治療により改善されることがありますが、完全に元の状態に戻るわけではありません。

歯周ポケットの回復について

治療によって歯茎の炎症が収まり、歯周ポケットの深さが浅くなることはあります。

しかし、歯周病菌によって破壊された歯周組織(歯茎、歯根膜、歯槽骨)は、完全に再生することは難しいです。

そのため、治療後も歯周病が再発しないように継続的なケアが必要となります。

具体的には、

- 毎日の正しいブラッシング

- 歯間ブラシやフロスの使用

- 定期的な歯科検診

などが必要です。

これらのケアを行うことで歯周ポケットの再発を防ぎ、健康な状態を維持することができます。

回復を促すための生活習慣

健康な歯茎を保つためには、適切な生活習慣も大切です。

- 規則正しい食生活

- ビタミンCを含む食材を積極的に摂取する

- ストレスをためないためのリラクゼーション方法を取り入れる

- 適度な運動

これらは歯茎の健康に大きく影響します。

適度な運動は血行を促進し、免疫力を高めることで歯茎の回復を促進するのに役立ちます。

歯周病の治療後のケアは、毎日の積み重ねが大切です。

日々のケアで歯周病を防ぐ方法

歯周病を防ぐためには日々のケアが欠かせません。

毎日のちょっとしたケアを続けることで歯周病のリスクを減らし、健康な歯茎を保つことができるんです。

正しい歯磨きの方法

歯周病を防ぐためには適切な歯磨きが重要です。

歯ブラシは柔らかめのものを使用し、歯茎に対して45度の角度で優しく磨くことが効果的です。

力を入れすぎると歯茎を傷つけてしまう可能性がありますので注意しましょう。

1回につき3分以上、1日2回しっかりと時間をかけて磨くことを心がけましょう。

歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスも併用することで歯周ポケットの奥深くまでしっかりとケアすることができます。

フロスと歯間ブラシの活用

歯と歯の間には、歯ブラシだけでは取りきれない汚れが溜まることがあります。

フロスや歯間ブラシを使うことで歯周ポケットの奥に溜まったプラークを効果的に除去することができます。

フロスは糸状の清掃用具で、歯と歯の間に通して歯垢を絡め取るようにして除去します。

歯間ブラシは、歯と歯の間に隙間がある場合にブラシを挿入して歯垢を除去します。

歯間ブラシには様々なサイズがありますので、ご自身の歯に合ったサイズを選びましょう。

マウスウォッシュの利用

マウスウォッシュは口内の細菌を減らすために有効です。

ただし強いアルコールが含まれているものは刺激が強いため、歯科医師に相談して自分に合ったものを使用するようにしましょう。

なおマウスウォッシュはあくまでも補助的なケアであり、歯磨きをきちんと行うことが大切です。

再発を防ぐために知っておくべき注意点

歯周病は一度治療しても油断すると再発してしまうことがあります。

歯周病の再発を防ぐためには、治療後の適切なメンテナンスと、日々の生活習慣の見直しが重要です。

ここでは、歯周病の再発を防ぐために、知っておくべき注意点を詳しく解説していきます。

定期検診の重要性

治療後も、定期的に歯科医院でチェックを受けることが大切です。

歯周病の初期症状は、自分では気づきにくいものです。

プロの目で確認してもらうことで、早期発見・早期治療が可能になります。

定期検診では、歯周ポケットの深さを測定したり、歯茎の状態をチェックしたりすることで、歯周病の再発の兆候を早期に発見することができます。

また、歯石除去やクリーニングを受けることで、歯周病菌の増殖を抑え、再発を予防することができます。

ストレス管理

ストレスは、免疫力を低下させ、歯周病の再発リスクを高める要因となります。

ストレスを溜め込みすぎると、自律神経のバランスが崩れ、ホルモン分泌や血液循環に悪影響を及ぼします。

その結果、歯茎の抵抗力が弱まり、歯周病菌に感染しやすくなってしまうのです。

ストレスを解消するためには、

- 十分な睡眠

- 適度な運動

- リラックスできる時間

- 趣味や娯楽を楽しむ

- 友人や家族と過ごす

など、自分に合った方法を見つけて実践することが大切です。

バランスの取れた食事

ビタミンCやカルシウムなど、歯茎の健康に必要な栄養素をバランスよく摂取することも再発防止に役立ちます。

ビタミンC

コラーゲンの生成を助け、歯茎の組織を強化する働きがあります。

ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツ、イチゴなどに多く含まれています。

カルシウム

歯や骨を形成するのに必要な栄養素です。

牛乳、乳製品、小魚、豆腐、海藻などに多く含まれています。

ビタミンD

カルシウムの吸収を助ける働きがあります。

鮭、さんま、しらす干し、卵などに多く含まれています。

これらの栄養素を積極的に摂取することで、歯茎の健康を維持し、歯周病の再発を予防しましょう。

まとめ|もう歯周病にならないために、専門医に相談を

歯周病は一度治療しても、再発のリスクが常にあります。

しかし、治療後の適切なメンテナンスと生活習慣の改善によって、そのリスクを大幅に減らすことができます。

この記事で紹介したメンテナンス方法や注意点を実践することで、健康な歯茎を保つことができるでしょう。

ただ、自己判断だけでは限界があるため、歯科医師による定期的なチェックアップは欠かせません。

歯周病の再発を防ぎ、いつまでも健康な口内環境を維持するために、ぜひ当院にご相談ください。

私たちもりかわ歯科では、患者様一人ひとりに合わせた適切なアドバイスと治療を提供しています。まずはお気軽にご連絡ください。

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。