こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

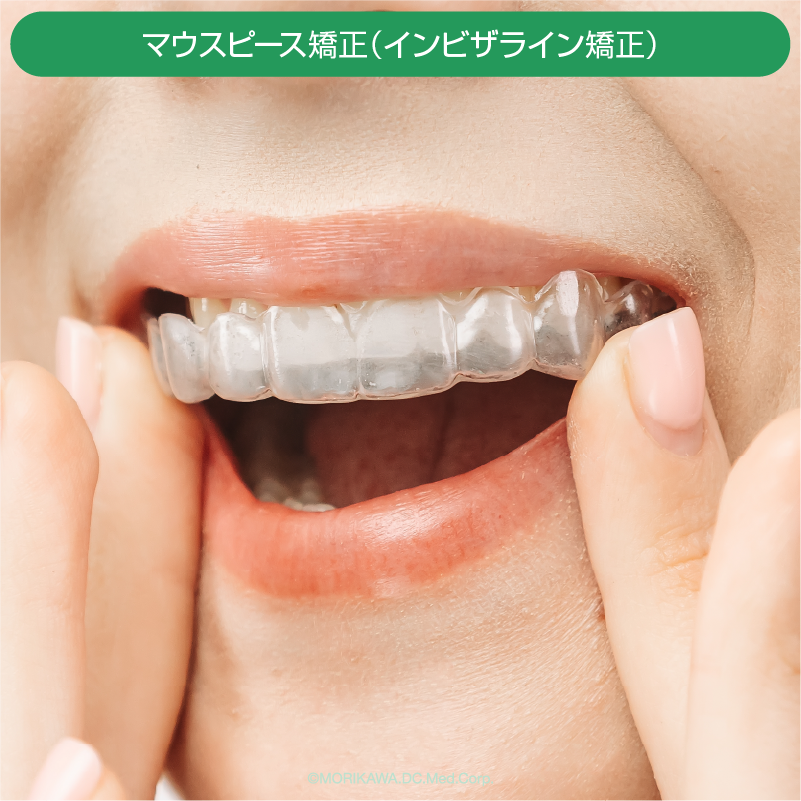

「マウスピース矯正は、どのくらいの期間で終わるの?」と疑問を持っている患者さまもいるでしょう。マウスピース矯正は目立ちにくく、ライフスタイルに合わせて患者さまご自身で取り外しできるメリットがあります。

しかし、治療期間についての理解が不十分だと途中で不安になるかもしれません。治療に必要な期間は、歯並びの状態や歯ぐきの健康状態、患者さまのブラッシング習慣、装着時間などによって幅があります。

本記事では、マウスピース矯正期間の目安や長引くケース、そして予定どおり治療を進めるためのポイントをわかりやすくまとめました。

マウスピース矯正の治療期間

マウスピース矯正全体の期間は、部分矯正なら3ヶ月から1年程度で終了することもあります。奥歯を含めた全体矯正では、噛み合わせ全体を調整するため、1年半から3年ほどの期間が必要です。

さらに、動かした歯を安定させる期間まで含めると、最終的に3年~4年ほどかかる場合があります。歯科クリニックでの定期チェックを欠かさず、患者さまご自身も装置の着脱やケアを正しく行うことが大切です。

動的矯正期間と静的矯正期間

マウスピース矯正全体の期間は、歯を動かす動的矯正の期間と、新しい位置を固定する静的矯正の期間に分かれます。

動的矯正は、毎日20時間以上マウスピースを装着し、歯を少しずつ理想の位置へ誘導する期間です。装着時間が守られないと計画通り動かず、治療期間が延びる恐れがあります。

静的矯正では、リテーナー(保定装置)を使い、動かした歯を再び戻らないように固定します。

マウスピース矯正の治療期間が長くなるケース

マウスピース矯正で治療期間が長引く主な要因は、以下のとおりです。

誤った方法で装着している

マウスピースを歯にしっかり密着させずに装着すると、歯に加わる力が計画どおりにならず、歯の移動が不十分になります。また、無理に着脱すると変形や破損の原因にもなり、マウスピースの再作成や治療計画の見直しが必要になるでしょう。

歯科クリニックで教わった正しい装着法を守り、装置を優しく扱うようにしましょう。

装着時間が不足している

マウスピース矯正では、1日20から22時間装置を装着しなければなりません。食事やブラッシング以外の時間にもマウスピースを外していると、歯が計画通りに動かず、治療が長引く原因になります。

定期的に通院にできていない

通常、1〜2か月に一度は歯科クリニックで進行チェックを受けますが、通院が遅れると小さなトラブルの発見が遅れ、治療計画を修正しなければならないことがあります。仕事や学校、家庭の都合で通院が難しい場合は、マウスピース矯正は向かないかもしれません。

重度の歯並び乱れ

歯と歯が大きく重なり合っていたり、歯のスキマが大きく開いていたりする場合には、歯を移動させる距離が長くなるので時間を要します。また、あごの骨格に問題があるときは外科的処置が必要となり、治療全体の期間がさらに延びるケースがあります。

事前に歯科クリニックで精密検査を受け、患者さまの状態に合ったプランを立てましょう。

成長期を終えた成人の場合

成人は骨が硬くなっているため、成長期の患者さまに比べて歯の移動速度がゆっくりになります。個人差も大きく、同じ治療計画でも、歯の動きが遅い方は予定以上に期間がかかることがあります。

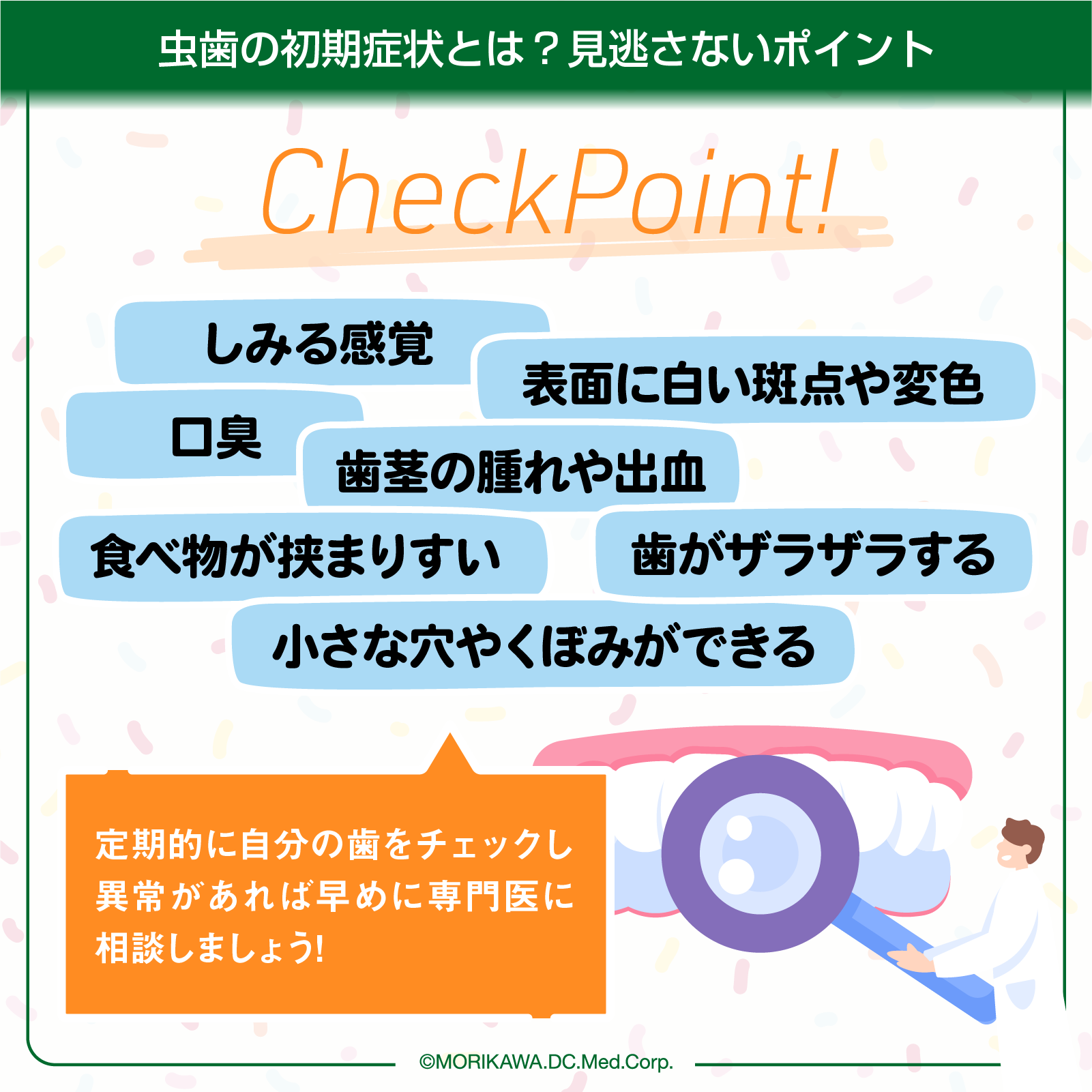

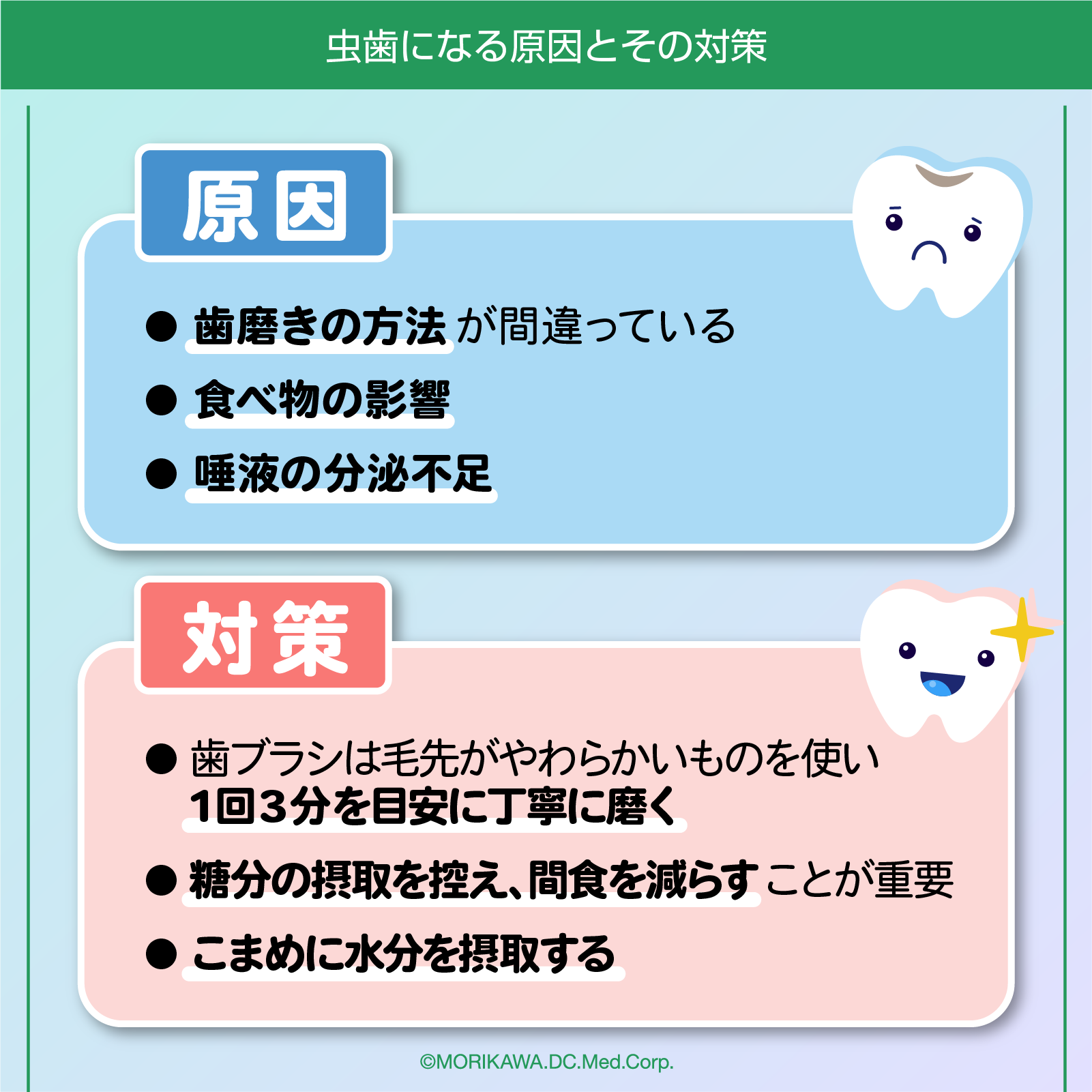

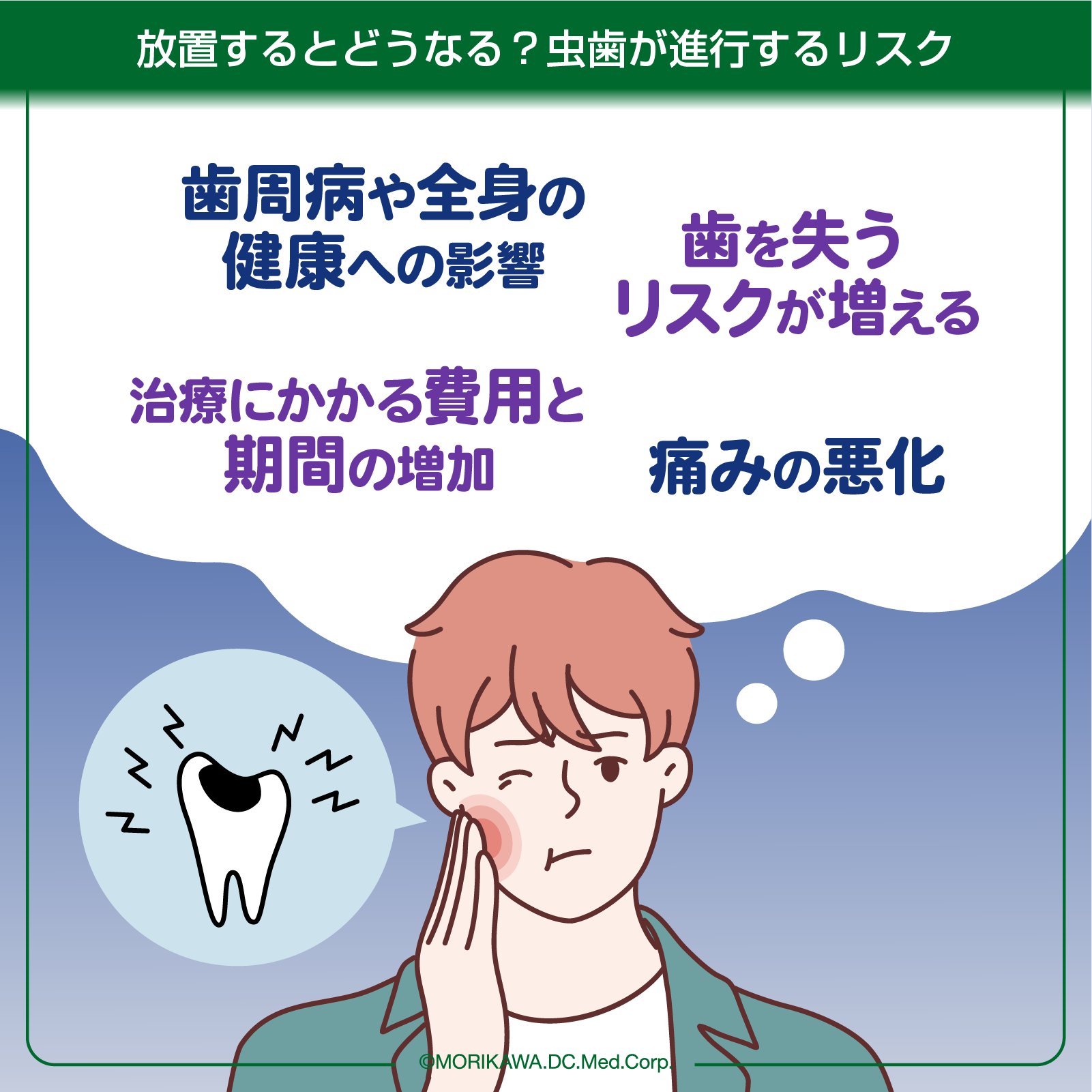

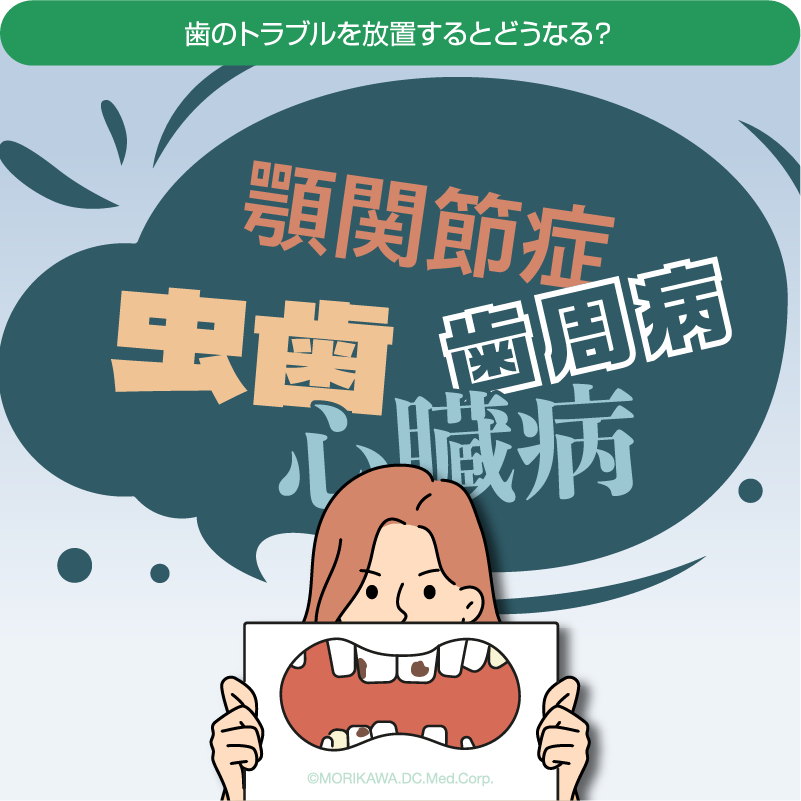

虫歯・歯周病が発見された

矯正中に虫歯・歯周病が発見されると、そちらの治療を優先する必要があり、矯正治療が一時中断します。特に、歯周病は歯ぐきの健康を大きく左右するため、先にリスクを減らしてから矯正を進めるのが一般的です。

しっかり治療し、矯正期間中も定期的なメインテナンスと丁寧なブラッシングを徹底してください。

つわりでマウスピースを口内に入れられない

妊娠中のつわりでマウスピースを口内に入れられないと、その間は歯を動かす矯正が止まるため、最初に立てた治療スケジュールより完了時期が遅くなります。無理に装着して体調を崩すより、装着を休止し歯科クリニックで計画を再調整したほうが良いでしょう。

装着休止中もブラッシングや歯ぐきのケアは怠らず、定期的に診察を受けながら治療再開のタイミングを検討しましょう。

喫煙で代謝が落ちている

喫煙は血流や代謝を悪化させ、歯の移動スピードを落とします。また、虫歯と歯周病を招きやすく、矯正期間を延長せざるを得なくなることもあるでしょう。マウスピース矯正中は禁煙を心がけることで、歯の健康を守りながら効率よく治療を進められます。

マウスピース矯正を予定どおりに進めるためのポイント

マウスピース矯正を予定どおりに終えるためのポイントは、以下のとおりです。

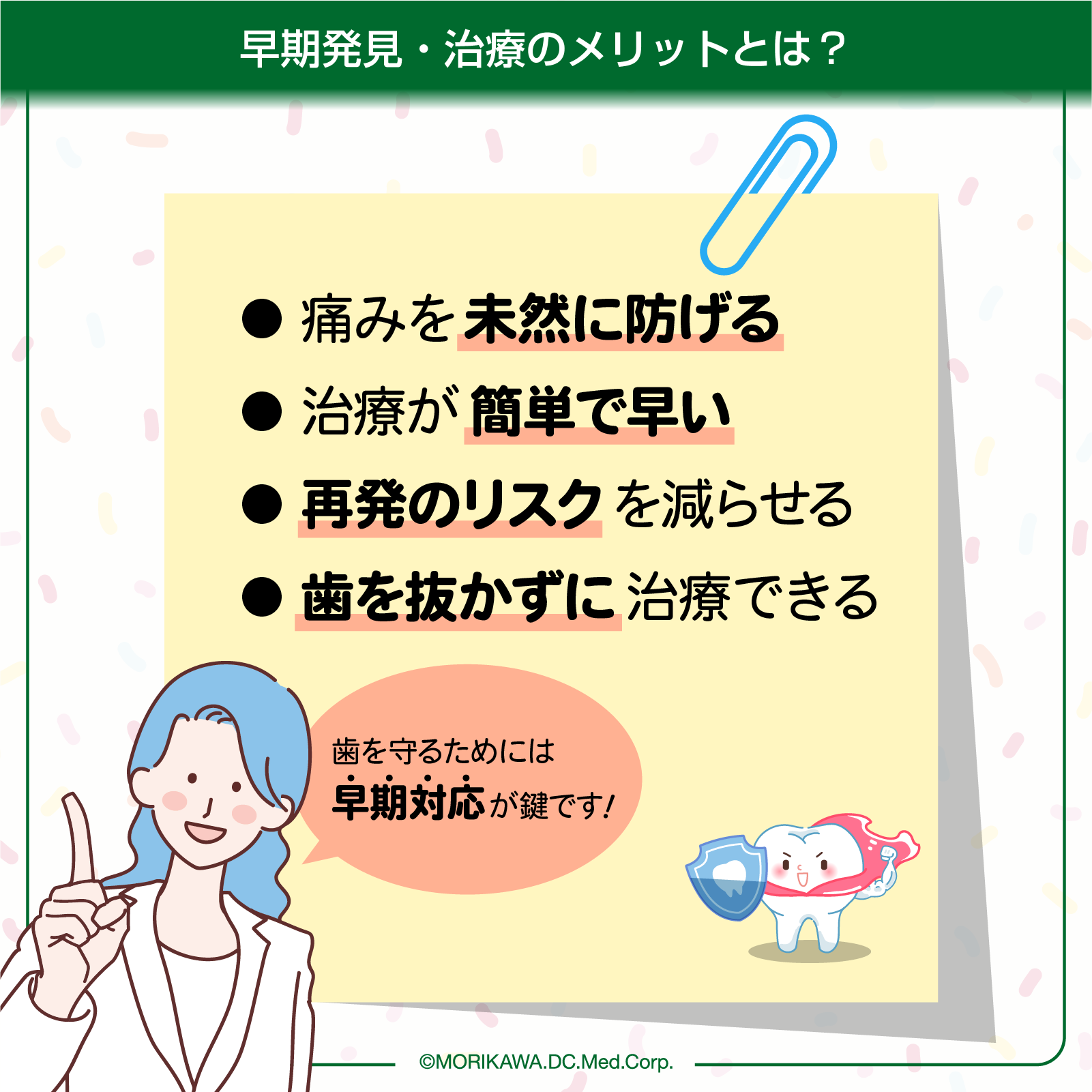

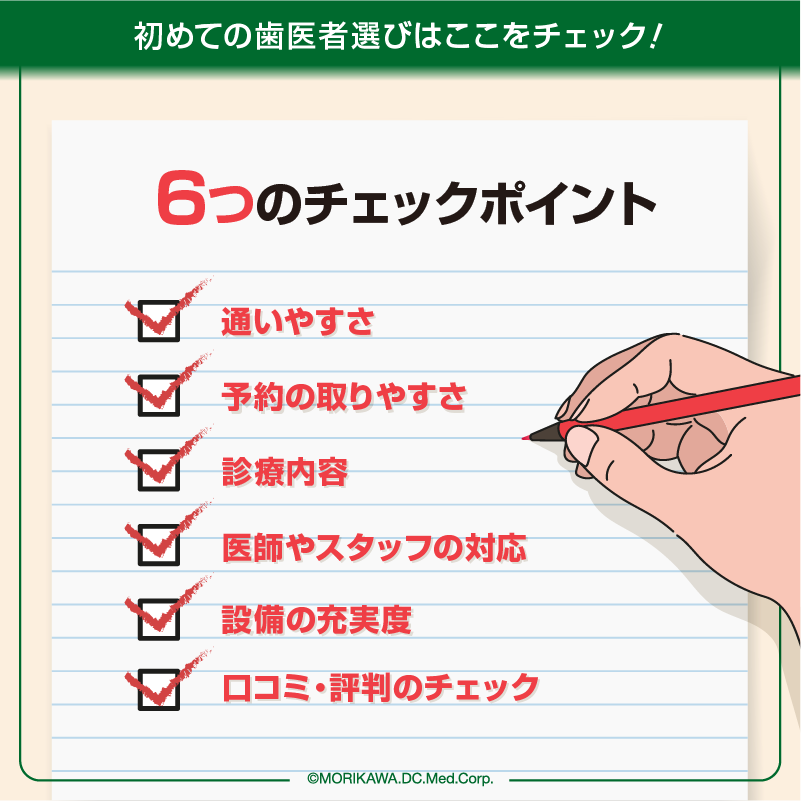

定期検診を欠かさない

矯正開始後は、必ず歯科クリニックで定期的に口内チェックを受けましょう。マウスピースの適合具合や歯ぐきの健康状態を細かく確認し、問題があれば即座に対応します。

検診ごとに必要なクリーニングや調整を行い、歯の動きを計画通りに進めていけるようにすると、治療期間の延長を防ぐことができます。

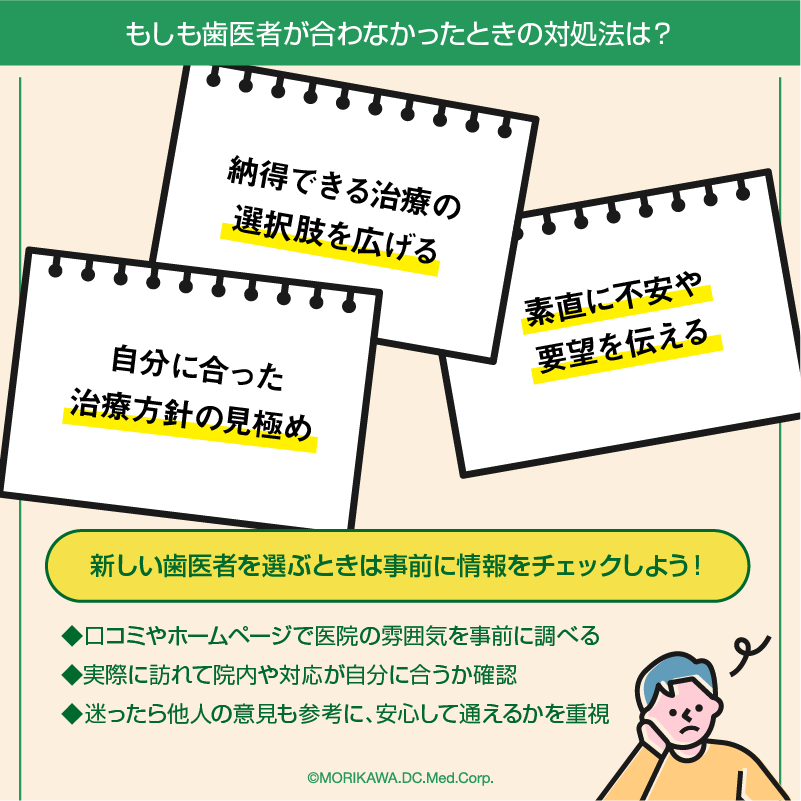

歯科医師との連携を深める

治療中に違和感や疑問があれば、迷わず歯科クリニックへ相談してください。マウスピースの不具合、装着中の痛み、ブラッシング後の出血など、どんな小さな変化も共有しましょう。

歯科医師と密にコミュニケーションをとることで、治療計画の微調整や迅速なトラブル対応が可能になり、安全かつ効率的に矯正が進みます。特に、ひどい痛みが続いたりマウスピースの不具合があったりするときには、定期検診まで待たずに相談して指示を仰いでください。

マウスピースの装着時間を守る

計画どおりに歯を動かすには、1日20時間以上マウスピースを装着する必要があります。食事とブラッシング以外は外さず装着し、習慣化しましょう。

装着忘れ防止にはスマートフォンのアラーム設定や、バッグに予備としてひとつ前のステップで使用していたマウスピースを携帯する方法が効果的です。しっかり装着することで、治療スケジュールを遅らせずに進められます。

計画どおりに装置を交換する

マウスピースは歯を段階的に動かす設計で、指示された交換タイミングを厳守することが不可欠です。交換が遅れると歯が次のステップに進まず、早すぎると歯周組織に負担がかかり痛みや不適合を招きます。

歯科クリニックのスケジュールを確認し、交換日をカレンダーやスマートフォンに登録して忘れずに交換しましょう。

マウスピースの正しい取り扱いをする

着脱時は両手で歯に均等に力をかけ、爪などで無理に広げずに優しく扱ってください。装着したままの飲食は内部に汚れがたまり、細菌繁殖や破損を招くため避けましょう。

歯科クリニックで教わった手順を忠実に守ることで、マウスピースを長持ちさせ、予定どおりに治療を進められます。

専用ケースでの保管

食事やブラッシングで外したマウスピースは、必ず専用ケースに収納してください。テーブルやティッシュペーパーの上に放置すると、紛失や破損のリスクが高まります。ケースはすぐに手に取れて忘れにくい場所においておき、外出時には携帯しましょう。

マウスピースの洗浄を行う

毎日の洗浄は細菌繁殖を防ぎ、虫歯や歯周病リスクを抑えます。ぬるま湯で優しくすすぎ、研磨剤入り歯磨き粉や熱湯は避けてください。マウスピースの専用洗浄剤で指示どおりに浸け置きし、表面汚れやにおいを効果的に除去します。

口腔ケアの徹底

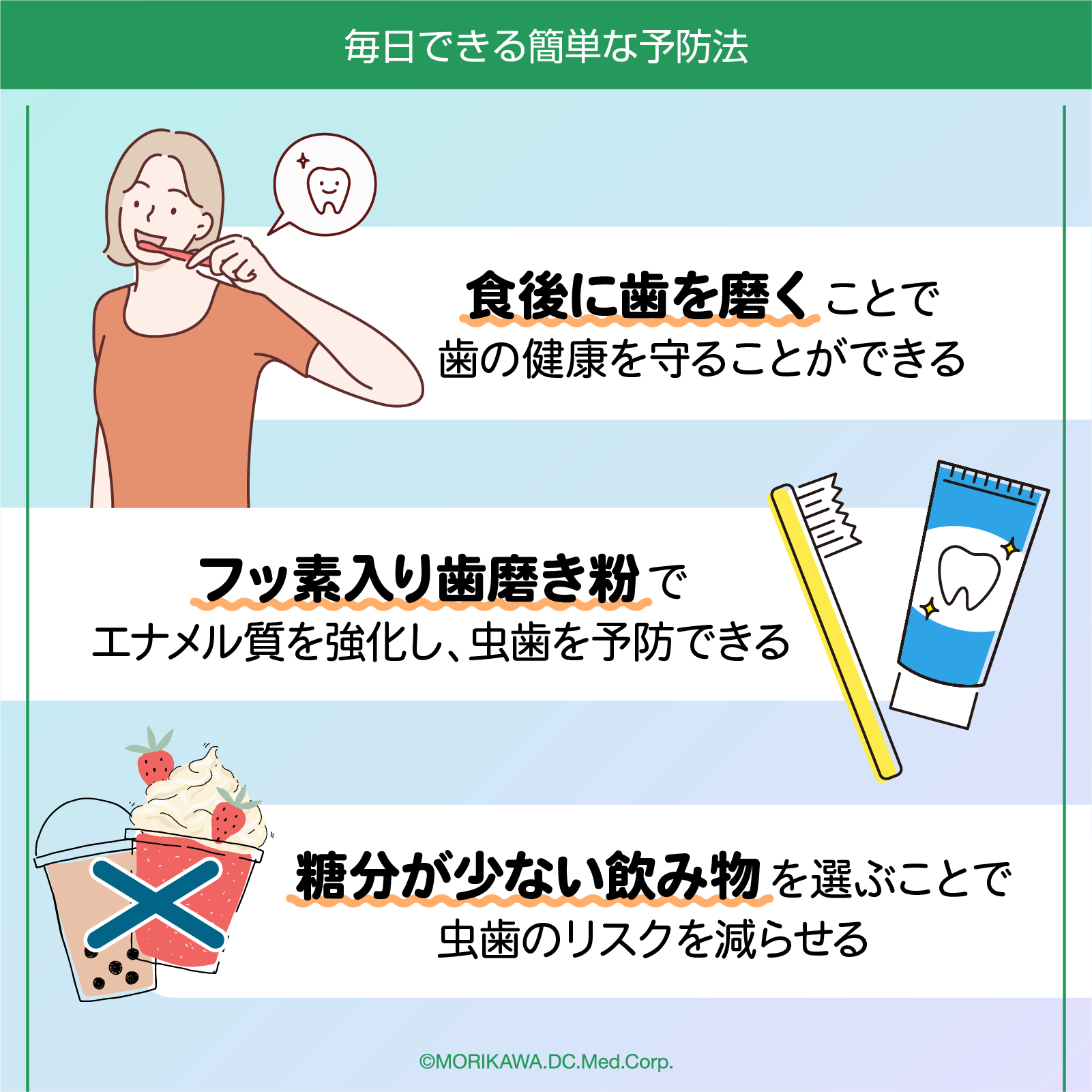

食後は必ずブラッシングを行い、デンタルフロスや歯間ブラシで歯と歯の間の汚れを丁寧に取り除きましょう。歯ぐきの健康は歯の動きに影響するため、汚れを放置しないことが大切です。

日々のセルフケアに加え、定期的にプロのクリーニングを受け、トラブルを未然に防ぎましょう。

まとめ

マウスピース矯正の治療期間は、部分矯正で3か月から1年ほど、全体矯正では1年半から3年ほどが一般的です。

しかし、装着時間の不足やマウスピースの管理不備、虫歯や歯周病の発生などにより、計画よりも治療期間が延びることがあります。特に、マウスピースは1日20〜22時間以上の装着が推奨されており、これを守らないと歯の移動が遅れ、治療が長引く原因となります。

また、マウスピースの破損や紛失、装着方法の誤りも治療の進行に影響を与えるでしょう。さらに、妊娠中のつわりや喫煙習慣、口内の健康状態なども治療期間に影響を及ぼす要因です。

治療を計画通りに進めるためには、定期的な歯科クリニックでの診察、マウスピースの正しい取り扱い、口腔ケアの徹底が重要です。疑問や不安がある場合は早めに歯科医師に相談し、適切な対応をお願いしましょう。

マウスピース矯正でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

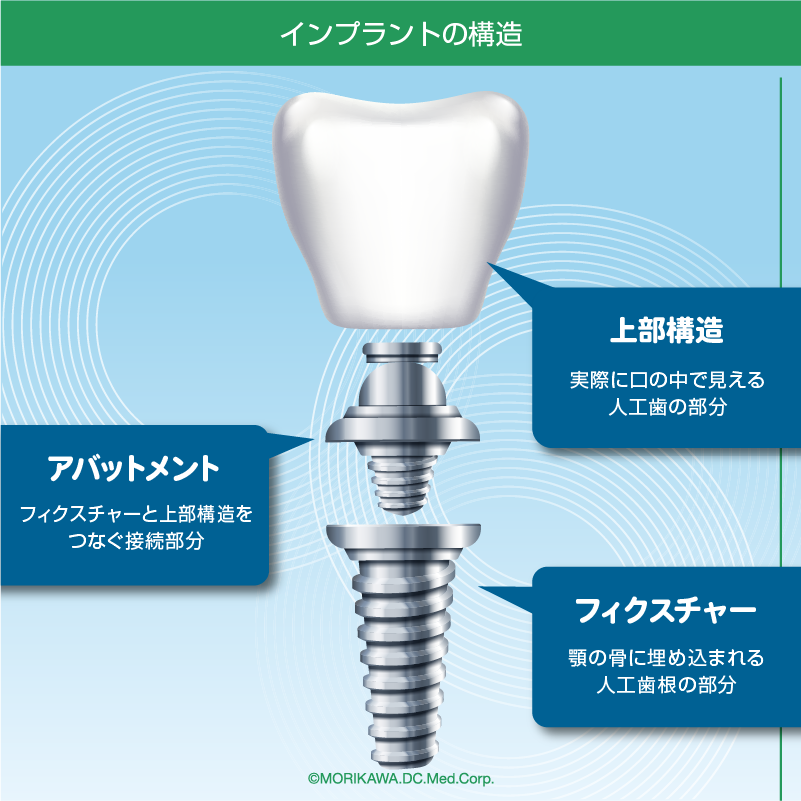

当院では、虫歯・歯周病治療、インプラント、セラミック治療、ホワイトニング、歯科矯正など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。