こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

歯茎からの出血や、歯のぐらつきがある場合、重度の歯周病になっているかもしれません。重度の歯周病を放置すると、食事など日常生活に影響を及ぼし、最終的に歯が抜け落ちる可能性があります。重度になると治療の難易度も高くなるため、早期に対処することが大切です。

今回は、重度の歯周病の症状や放置するリスク、歯周病の予防法を解説します。

重度の歯周病とはどのような状態?

歯周病とは、歯と歯茎の間にあるすき間(歯周ポケット)が細菌に感染し、炎症を起こす病気です。歯周病の進行度合いは、歯周ポケットの深さで診断します。

・軽度の歯周病:1〜3mm

・中等度の歯周病:4~5mm

・重度の歯周病:6mm以上

歯周ポケットの深さが6mm以上の場合、重度の歯周病と診断されます。重度の歯周病で現れる症状は、以下のとおりです。

・歯が動揺する

・歯茎が赤く腫れて膿が出る

・歯茎から出血なる

・歯茎が下がる

・口内がネバネバする

・口臭が強くなる

重度の歯周病では、歯周病ポケットが非常に深くなるので、歯がグラグラと動揺する場合が多いです。咀嚼に支障をきたすこともあるでしょう。

軽度の歯周病では痛みなどの自覚症状はないのが一般的ですが、重度になると上記の症状が現れます。歯茎が下がったことで、歯が長く見えることも多いです。

症状が現れてから歯周病に気づく方も少なくありません。

重度の歯周病を放置すると

重度の歯周病を放置すると、歯だけではなく全身に影響を及ぼす恐れがあります。

歯が抜け落ちる

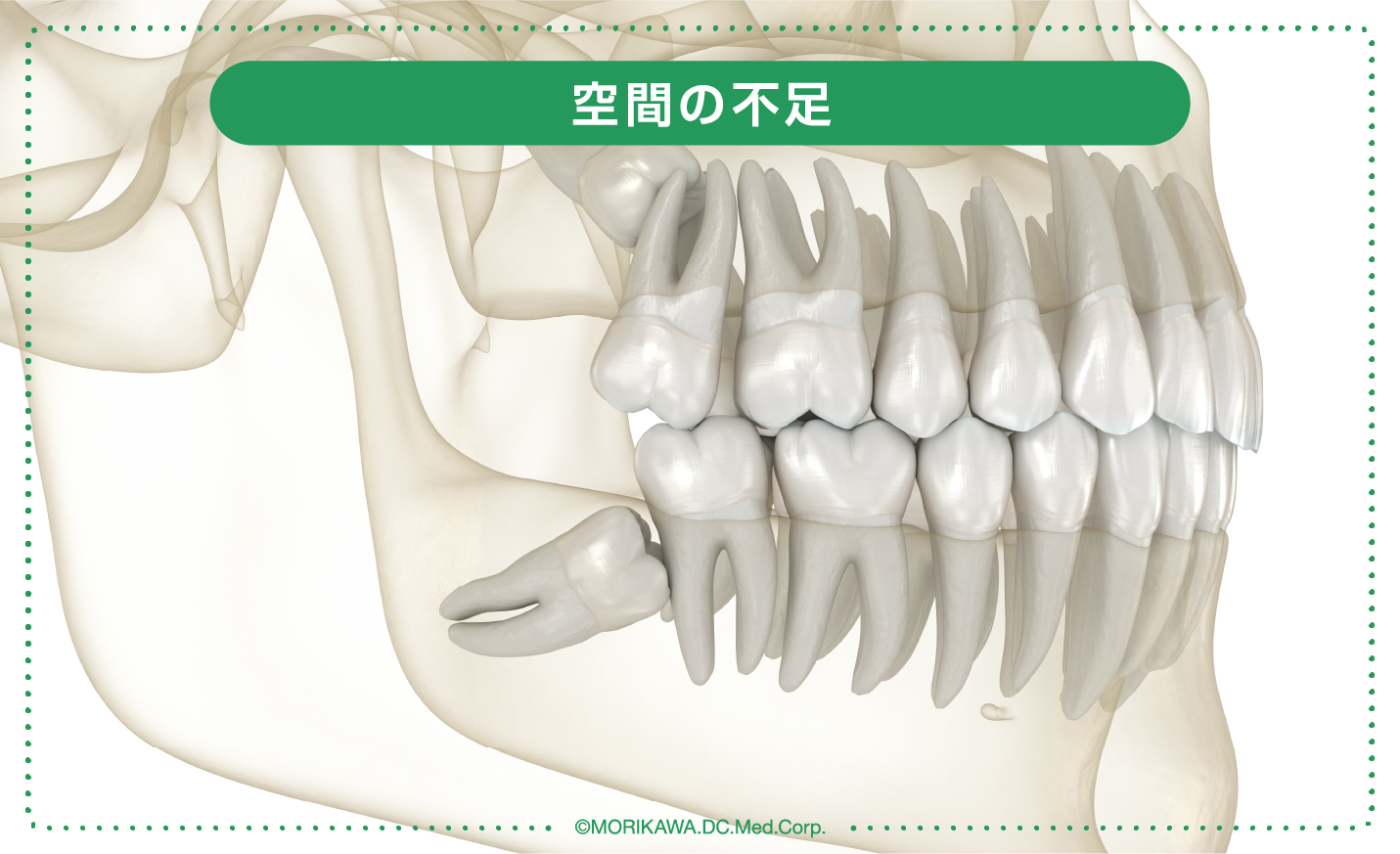

歯周病は、歯周ポケット内に歯石や歯垢が溜まることで細菌に感染して引き起こされます。重度の歯周病を放置すれば、歯周ポケット内で活発化した細菌感染が顎の骨にまで拡大するでしょう。

歯を支える顎の骨が溶けて、歯がグラグラと揺れ始めます。最終的には歯が抜け落ちる可能性があるのです。

歯が自然と抜け落ちることは少ないですが、抜歯で歯を失うことが多いでしょう。自然に歯が抜け落ちるまで歯周病が進行した場合、膿の塊や痛みなどの自覚症状が現れて受診する方が多いためです。

全身疾患や妊娠のトラブルにつながる

歯周病を放置すると、歯周病菌が血液を介して全身に運ばれます。歯周病菌は毒性物質や炎症物質を持っているため、さまざまな疾患やトラブルを引き起こす可能性があるでしょう。

歯周病を放置することで起きる可能性のある病気は、以下のとおりです。

糖尿病

歯周病菌が産出する炎症物質が、血糖値をコントロールするインスリンの働きを低下させて糖尿病を引き起こします。

糖尿病と歯周病は関係が深く、どちらか一方が悪化すれば、もう片方の病気も悪化する可能性が高いです。そのため、糖尿病の方や糖尿病リスクの高い方は、歯周病が重症化しないように注意しなくてはなりません。

動脈硬化

歯周病菌の持つ炎症物質や毒性物質によって血管の壁が炎症を起こすと、血管が狭まります。歯周病菌が血管に炎症を起こして血管を硬化させることで、動脈硬化を引き起こすと考えられています。

動脈硬化が引き起こされると、脳梗塞・狭心症・心筋梗塞などのリスクが高まるでしょう。

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)

食事の際に、飲食物が食道ではなく気管に入ることがあります。飲食物と一緒に歯周病菌が肺に入り込むと、肺炎を引き起こすかもしれません。

妊娠のトラブル

血液を通して歯周病菌が胎盤へ届いて刺激することや、歯周病菌の持つ炎症物質によって陣痛が誘発されることなどが原因で、妊娠に関するトラブルを引き起こすことがあるでしょう。

歯周病がある方は、早産や低出生体重児のリスクが高いとされています。妊娠中は体調がよくない方が多く、つわりの影響で歯磨きをできない方もいます。

妊娠前から歯周病を予防し、口内を清潔に保つことが重要です。

重度の歯周病の治療法

重度の歯周病の場合、治療が複雑化します。歯や口内の状況に応じて、適切な治療が選択されるでしょう。

重度の歯周病の治療方法は、以下のとおりです。

FMD

FMD(フルマウスディスインフェクション)は、歯周病菌を口腔内と身体の両方から除去する治療法です。

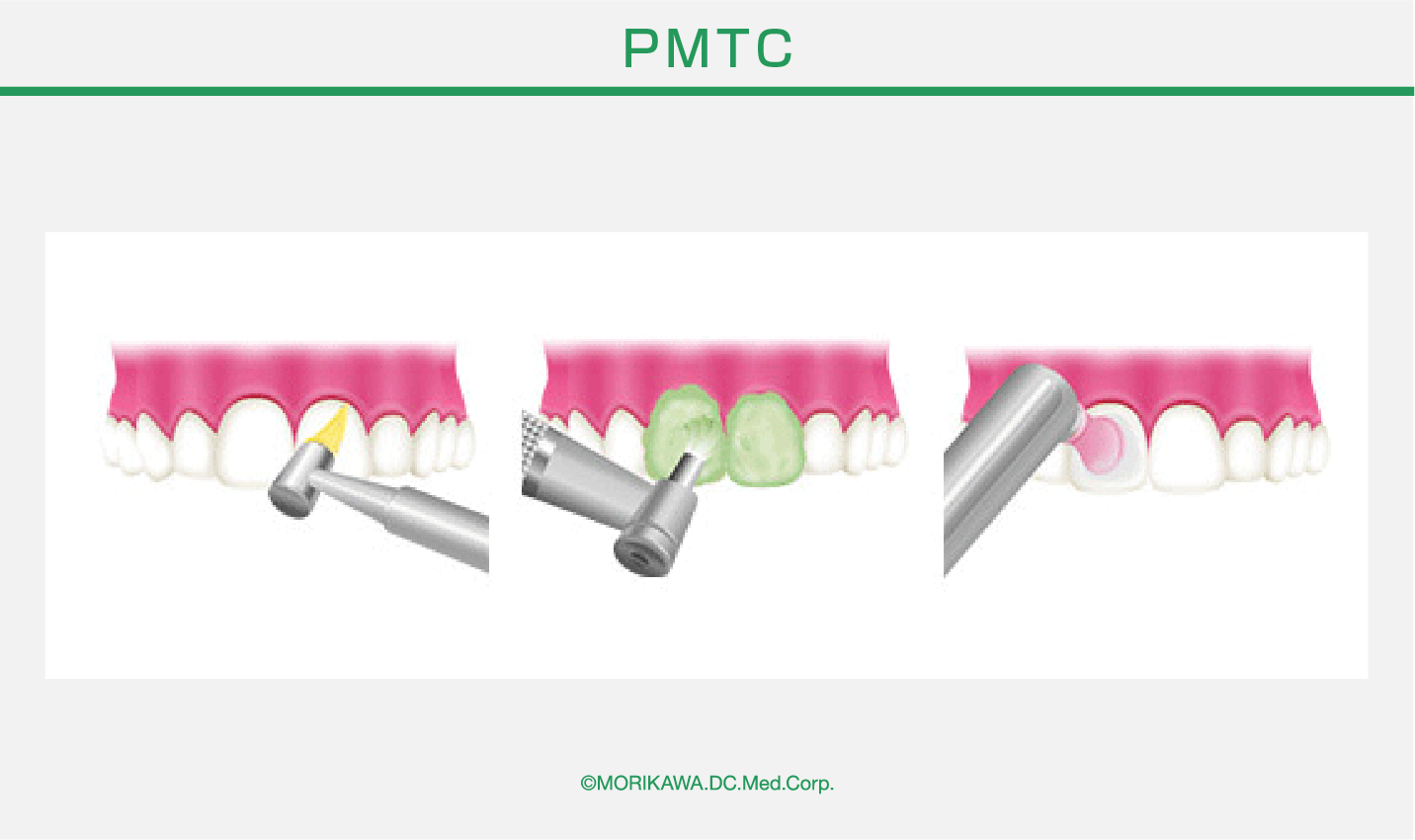

歯周病菌はスケーリングやルートプレーニングなど、機器によるクリーニングで除去しますが、重度の歯周病の場合はクリーニングだけでは除去できません。除去に時間がかかると通院回数が多くなるため、早急に歯周病を改善するためにFMDが選択されます。

FMDでは抗生物質を内服し、体内の歯周病菌を一度で除去します。

歯周外科治療(フラップ手術)

重度の歯周病の場合、歯周ポケットに形成された歯石をクリーニングで除去することは困難です。歯茎を切開し、歯根に付着している歯石・歯垢・毒素を除去することが多いです。

麻酔を使用するので、手術中の痛みはありません。外科手術なので負担は大きいですが、重度の歯周病を改善するために必要な治療です。

歯周病組織再生療法

歯周病組織再生療法は、歯周病によって失われた骨などの組織を回復するための治療です。歯周病菌は、顎の骨や歯茎などの歯の周辺組織を破壊します。

周辺組織が破壊されると歯を支えられなくなり、自然に抜け落ちるかもしれません。抜歯が必要になることもあるでしょう。

しかし、歯を支えている組織を歯周病組織再生療法で回復すれば、歯を残せる可能性が高まります。歯周病組織再生療法では、歯周組織を回復するための場所を作り、組織の回復を促す薬剤を注入します。

歯周補填治療

重度の歯周病では歯を支える骨が溶け、歯がグラグラと動揺する場合が多いです。歯が動揺していると、食べ物を噛むことが困難になります。

歯周補填治療では、動揺している歯を被せ物で固定して安定させます。食べにくさを改善するだけでなく、噛み合わせも改善されるでしょう。

抜歯

重度の歯周病でも、まずは歯を残すことを考えて治療を進めます。

しかし、歯を残すことでほかの歯や身体に悪影響がある場合は、抜歯を選択するでしょう。

歯周病の予防法

歯周病が重症化してから治療するのではなく、日頃から予防することが大切です。歯周病は自覚がないまま進行し、気づいたときには重度になっているケースも珍しくありません。

歯周病の予防法は、以下のとおりです。

毎日の正しい歯磨き

毎日の正しい歯磨きでプラークを取り除くことは、歯周病の予防につながります。歯ブラシだけでなくフロスなどを使用し、歯と歯の間に付着した歯垢を除去しましょう。

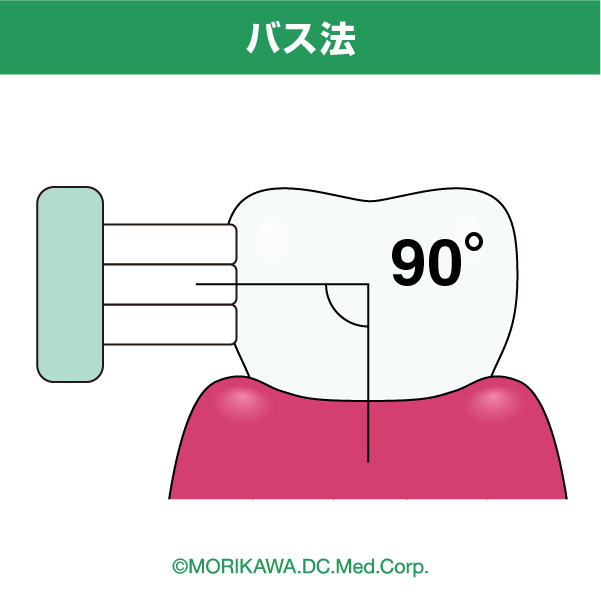

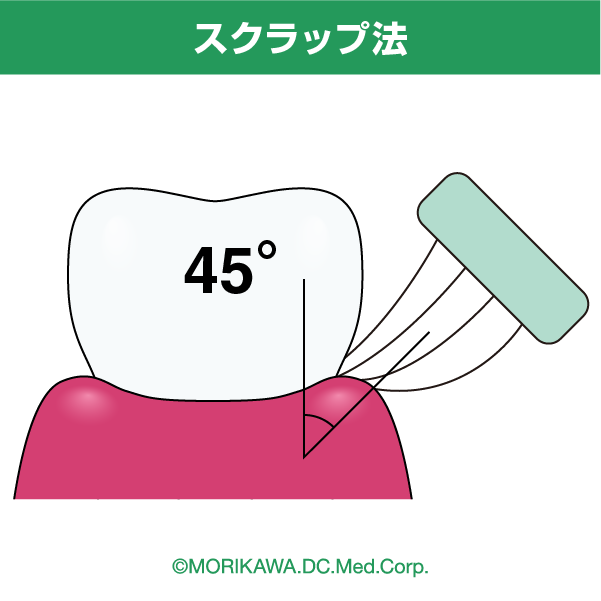

歯と歯茎の溝に45度の角度で歯ブラシを当てることで、歯周ポケットの歯垢や歯石を除去できます。奥歯や歯の裏側など、磨きにくい部分もしっかり磨きましょう。

生活習慣の見直し

免疫力が低下すると、歯周病菌の働きが強まって細菌に感染しやすくなります。栄養バランスのよい食事を心がけ、十分な睡眠や適度な運動で免疫力を高めましょう。

ストレスや疲労を溜め込まないことも大切です。リラックスできる音楽を聴く、趣味の時間を設けるなど、ストレスを解消することも心がけてください。

歯科医院での定期的なケア

歯科医院で定期的に歯周病ケアを行うことも重要です。歯茎の炎症状態や歯周ポケットの深さを定期的に確認すれば、歯周病が重症化する前に気づくことができます。

歯科医師や歯科衛生士によるクリーニングを受けることで、歯垢や歯石を徹底的に除去できます。定期的にクリーニングを受けていれば歯垢が蓄積されないため、歯周病予防につながるでしょう。

まとめ

重度の歯周病は、食べ物を噛めない、歯茎から出血するなど、日常生活にも影響を及ぼします。進行すると、自然と歯が抜け落ちることもあるでしょう。

身体全体の健康にも悪影響を及ぼすため、歯周病は早期治療・予防することが大切です。歯周病は、進行しなければ気づけないケースも多いです。歯科医院のケアを定期的に受けて口内の状態を確認してもらいましょう。日常のケアもしっかりと行い、歯周病を予防してください。

歯周病でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。