こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「虫歯の初期症状」について全力回答!

「最近、歯がしみるけど、虫歯かな?」

「忙しくて歯医者に行けていないけど、虫歯が進行していないか心配…」

「虫歯にならないように予防したいけど、どんな方法が一番効果的?」

虫歯は初期の段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行してしまうこともあります。

最初は少しの違和感や、冷たいものを食べたときの軽い痛み程度で済んでしまうことが多いんです。

「今は大丈夫だろう」と思ってそのまま放置してしまうと、どんどん悪化してしまうことも…。

忙しい日々を送っていると、歯のケアが後回しになりがちですが、虫歯は放置するほど進行が早くなるため、早期に見つけて治療することが重要です。

痛みが出る前に歯科に行ければ、治療は簡単で短期間で済みます。虫歯が進行してから治療を始めるよりも、初期の段階で対処する方が歯を守りやすくなります。

本記事では虫歯の初期症状を早期発見することの重要性、虫歯の進行を防ぐための予防法、そして治療方法について詳しく解説します。

この記事を読めば分かること

-

- 虫歯の初期症状を知ることができる

- 虫歯を放置するとどんなリスクがあるのか分かる

- 早期発見・治療のメリットを知ることができる

- 忙しくてもできる虫歯予防法が分かる

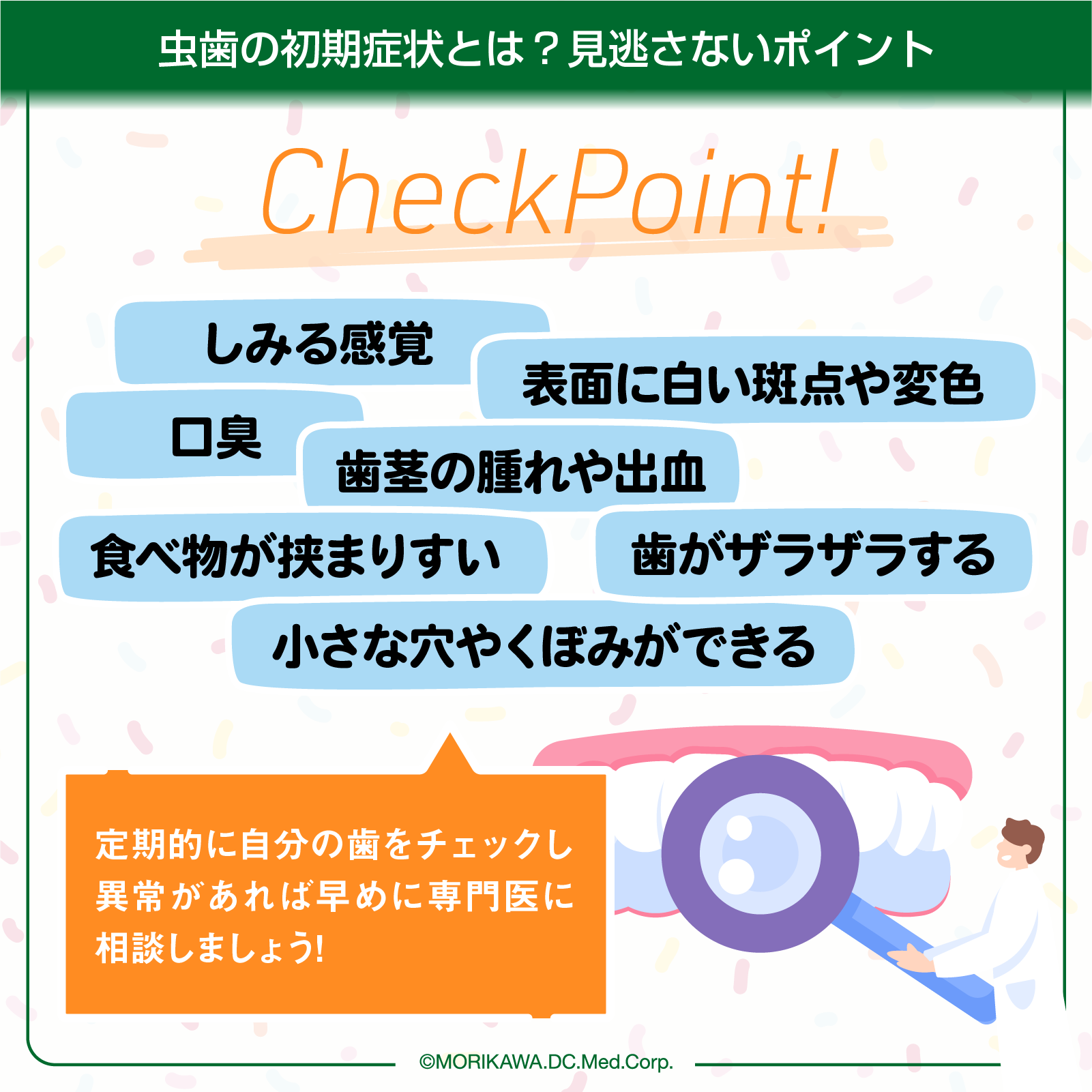

虫歯の初期症状とは?見逃さないポイント

虫歯は初期の段階では痛みを感じにくく、進行してから気づくことが多いため、早期発見が重要です。

早期に発見することで、虫歯の進行を防ぎ、大掛かりな治療を避けることができます。虫歯の初期症状を見逃さないためのポイントをご紹介します。

初期症状として気をつけるべきポイント

冷たいもの・甘いものを食べたときのしみる感覚

冷たい飲み物や食べ物を口にした際にしみる感覚がある場合、虫歯の初期症状かもしれません。しみる箇所を確認してみましょう。

歯の表面に白い斑点や変色

鏡で歯の表面を確認し、白い斑点や黒ずみがないかをチェックします。特に歯の裏側や歯と歯の間をしっかりと確認することが大切です。

歯と歯の隙間に食べ物が挟まりやすくなる

食後に歯と歯の間に食べ物がよく挟まる場合、虫歯が進行している兆候かもしれません。この場合、食後に食べ物が挟まりやすいかどうかを確認しましょう。

歯がザラザラした感触を感じる

虫歯が進行する初期段階で、歯の表面にザラザラした感触を感じることがあります。手で軽く触れた際に違和感がある場合は、虫歯の兆候かもしれません。鏡を使って確認し、ザラザラ感が気になる場合は歯医者に相談しましょう。

歯に小さな穴やくぼみができる

虫歯が進行すると、歯の表面に小さな穴やくぼみが現れることがあります。この段階では痛みがないことが多いので、注意して見ておくことが大切です。食事後に違和感があれば、穴やくぼみがないかチェックしてみましょう。

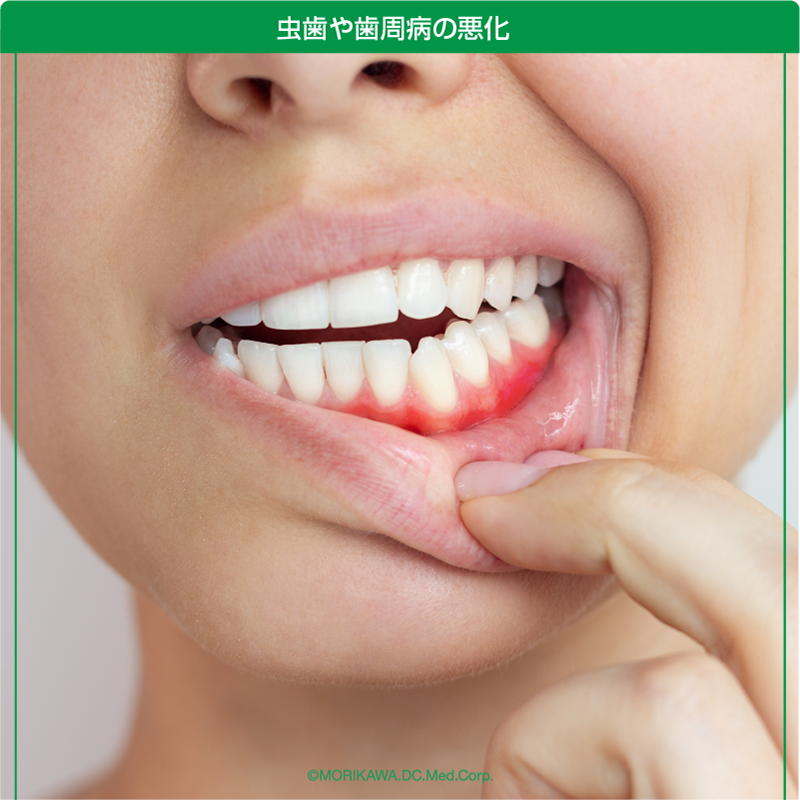

歯ぐきの腫れや出血

虫歯が進行すると、歯ぐきが炎症を起こし、腫れや出血が見られることがあります。歯茎の腫れや血が出る場合は、虫歯が進行している兆候の一つとして注意が必要です。歯磨き時や食後に歯ぐきの状態を確認し、異常があれば早めに診察を受けましょう。

口臭が気になる

初期の虫歯や歯垢が溜まることにより、口臭が強くなることがあります。普段から口臭が気になる場合、虫歯が進行している可能性もあります。鏡で歯をチェックする際に、歯に汚れや歯垢がたまりやすい部分がないか確認しましょう。

痛みがなくても要注意

虫歯の初期段階では、痛みを感じないことが多いため、「痛くないから大丈夫」と放置しがちです。

しかし、初期症状を見逃すと虫歯は進行してしまいます。痛みがなくても、違和感やしみる感覚を見逃さずにチェックすることが大切です。定期的に自分の歯をチェックし、異常があれば早めに専門医に相談しましょう。

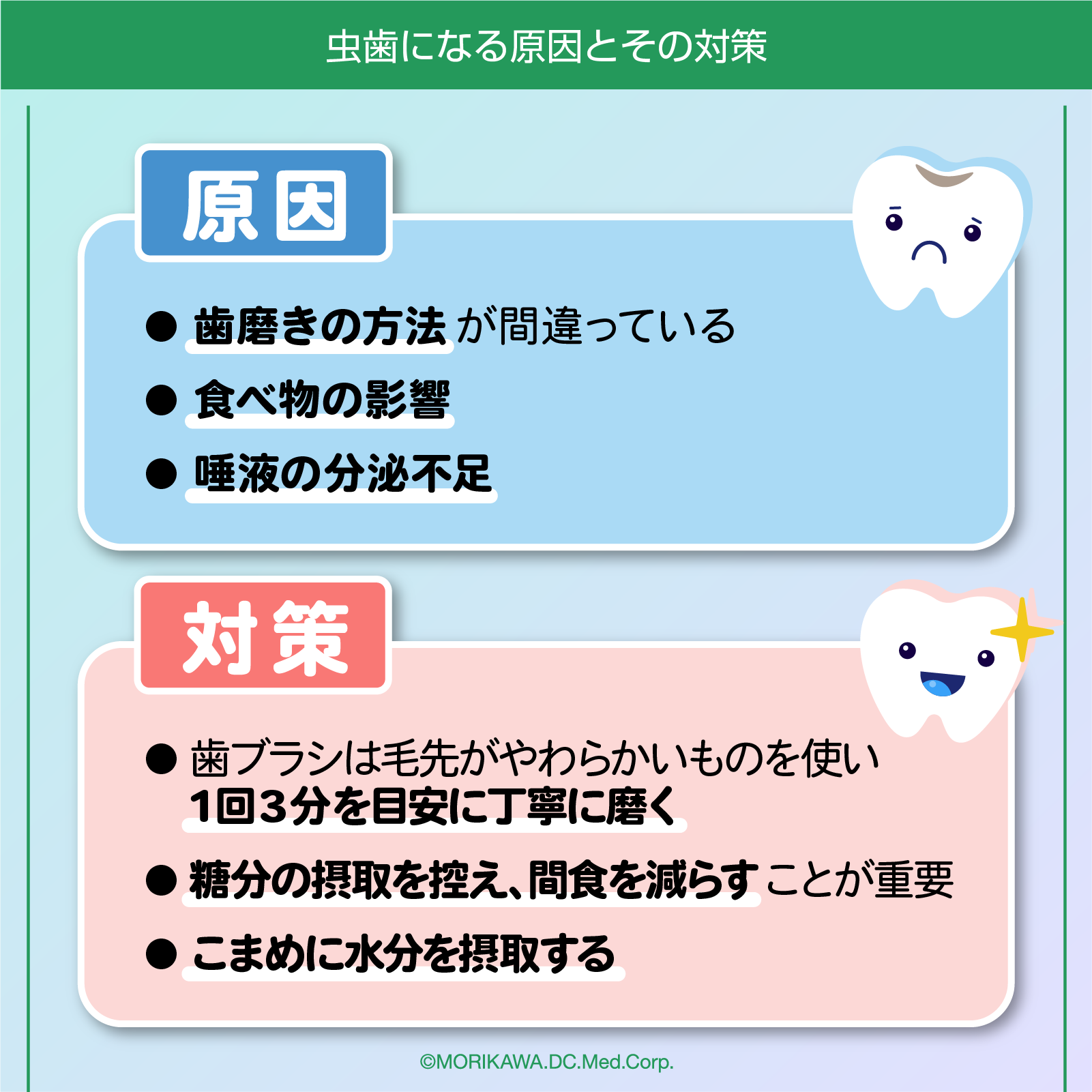

「ちゃんと磨いてるのに…」なぜ虫歯になるのか?毎日丁寧に歯を磨いていても、虫歯ができてしまうことがあります。

その理由は、単に歯を磨くだけでは虫歯を完全に防げないことがあるからです。

磨き残しや歯磨きの方法、さらには食生活や生活習慣が関係していることがあります。

ここでは、虫歯になりやすい原因とその対策をいくつかご紹介します。

虫歯になる原因とその対策

歯磨きの方法が間違っている

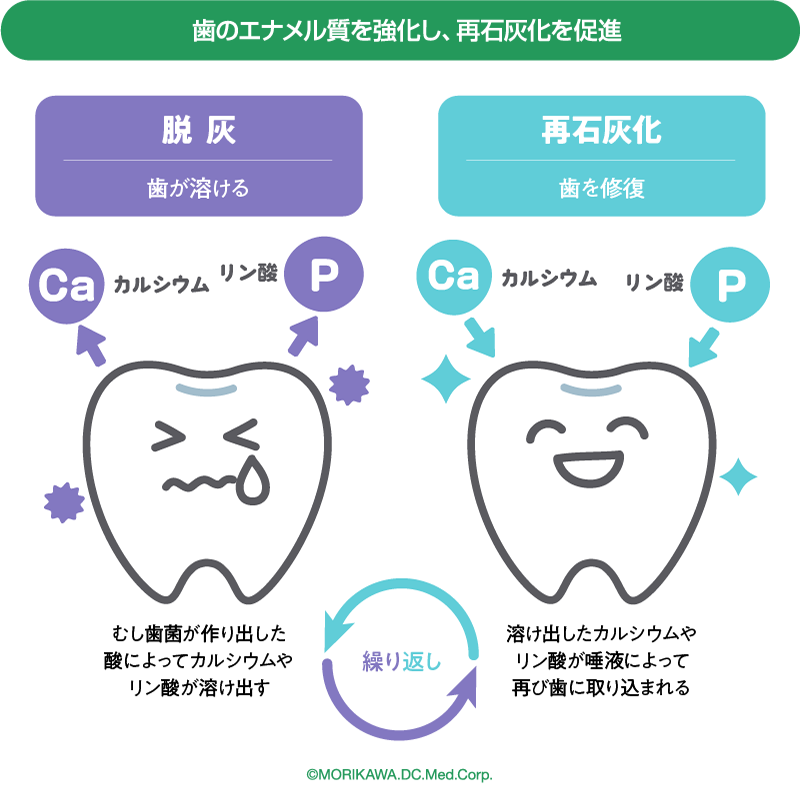

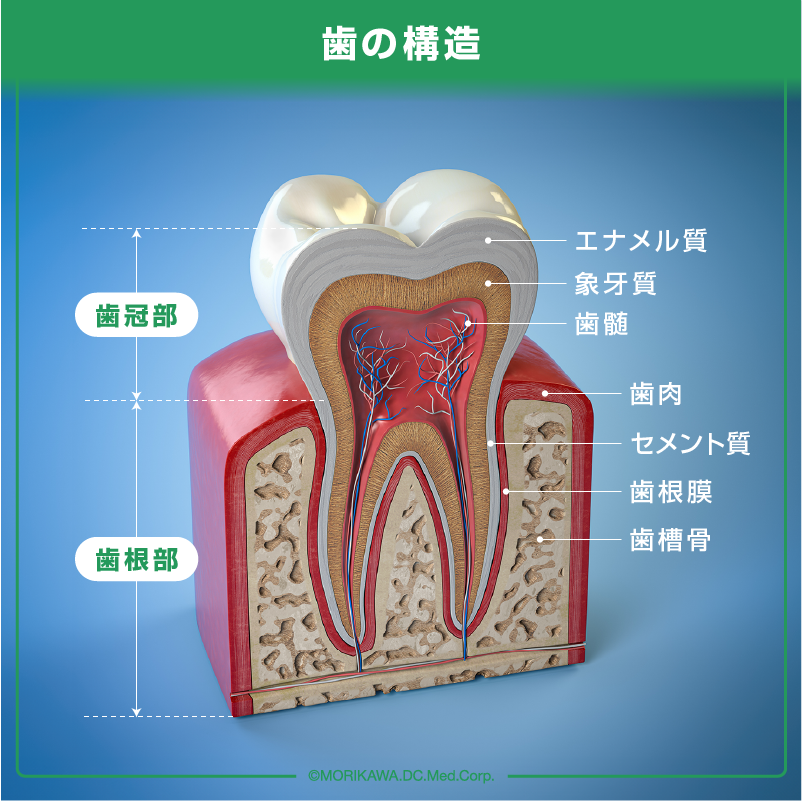

歯磨きの時間が短かったり、磨き方が不適切だと、歯垢が十分に除去されず、細菌が繁殖しやすくなります。細菌は食事の糖分を分解して酸を作り出し、この酸がエナメル質を溶かして虫歯を引き起こします。特に歯と歯の間や奥歯は磨き残しが多く、歯垢が蓄積することで虫歯の進行を早めてしまいます。

対策

正しい歯磨きを行うには、やわらかめの歯ブラシを使い、1回3分を目安に丁寧に磨くことが重要です。

歯の表面だけでなく、歯と歯の間や歯ぐきの境目にも注意し、細かく動かしながら磨きましょう。

歯ブラシだけでは落としきれない歯垢を除去するために、歯間ブラシやデンタルフロスを併用すると効果的です。これらを習慣化することで歯垢の蓄積を防ぎ、虫歯を予防できます。

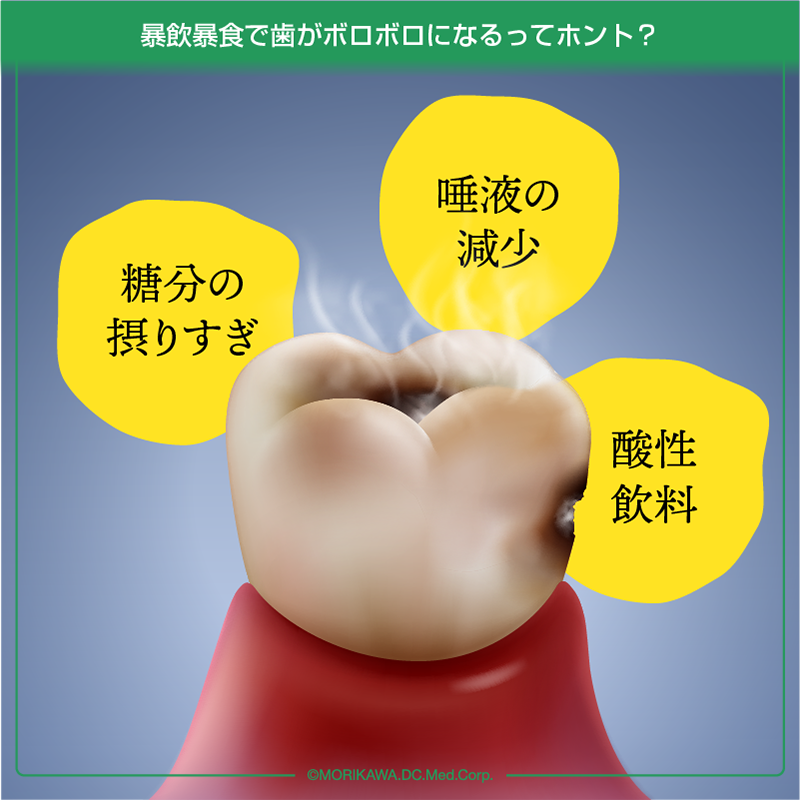

食べ物の影響

糖分を多く含む食品や飲み物は、口内の細菌のエサとなり虫歯のリスクを高めます。

細菌が糖を分解して酸を生成し、その酸が歯のエナメル質を溶かして虫歯を引き起こします。

頻繁に糖分を摂取すると、虫歯が進行しやすくなります。

対策

虫歯を防ぐためには、糖分の摂取を控え、間食を減らすことが重要です。

甘いものは食事中にまとめ、食後は水やお茶で口内を洗い流しましょう。キシリトール入りのガムを噛むことで、唾液の分泌を促し、酸を中和する効果も期待できます。

唾液の分泌不足

唾液は口内の清潔を保つ重要な役割を果たしますが、分泌が不足すると歯垢が溜まりやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

唾液が少ないと、歯の表面に細菌が増殖し、酸を生成してエナメル質を溶かし、虫歯が進行しやすくなります。分泌不足の原因には、ストレス、加齢、薬の副作用などがあります。

対策

唾液の分泌を促すために、こまめに水分を摂取することが大切です。

よく噛んで食べることや、唾液の分泌を刺激するキシリトールガムを噛むことも効果的です。ストレス管理や、薬の副作用で唾液が減少している場合は、医師に相談して適切な対策を講じることが必要です。

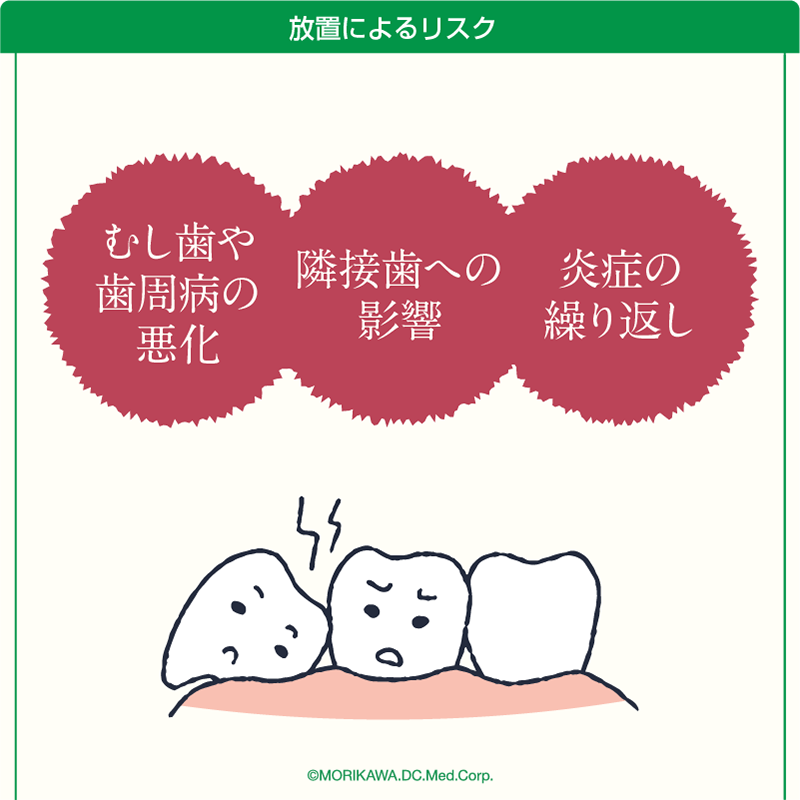

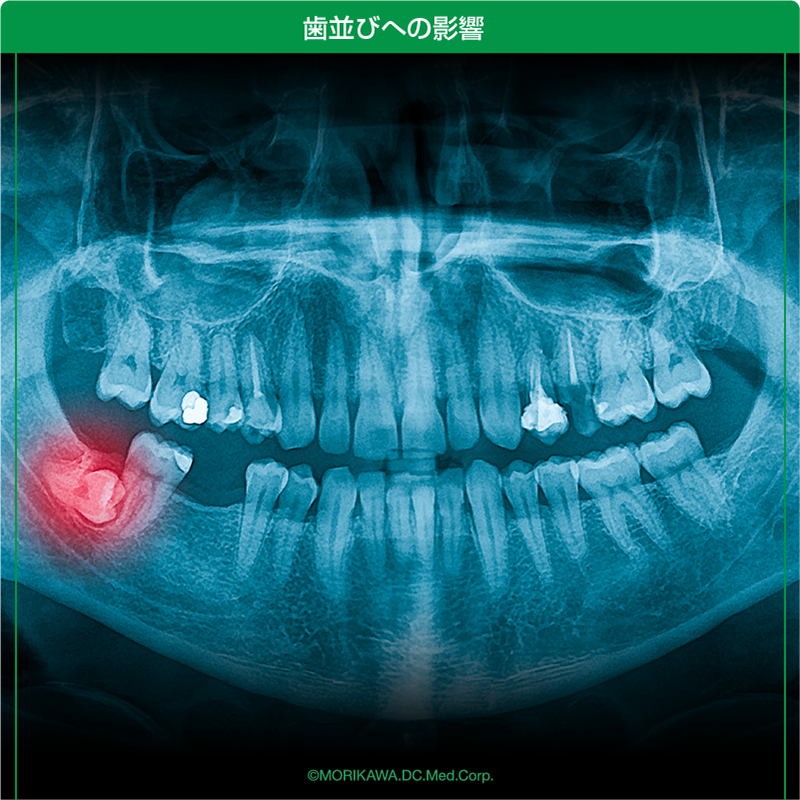

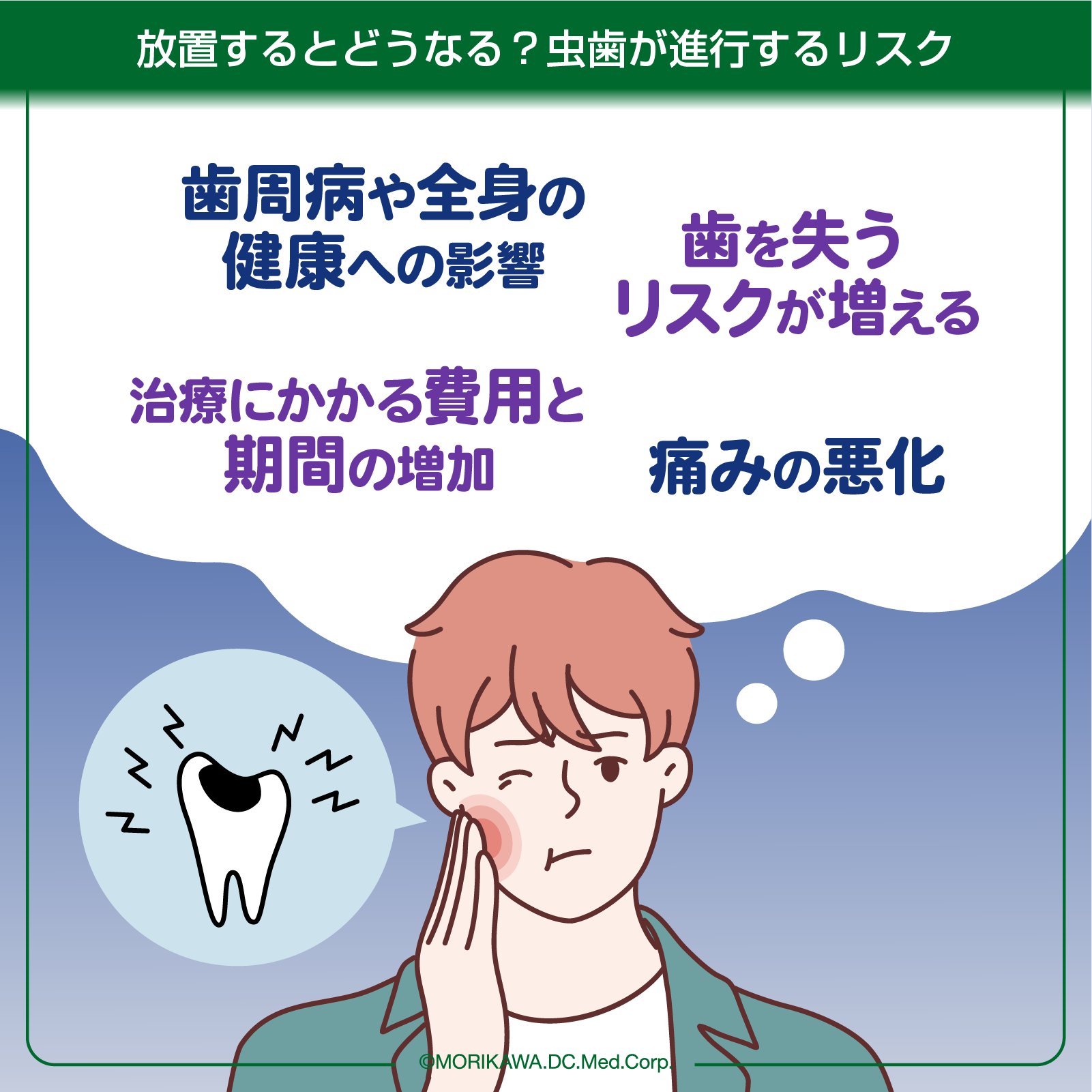

放置するとどうなる?虫歯が進行するリスク

虫歯を放置すると、さまざまな問題が進行し、深刻な影響を与えることがあります。

早期に治療を受けることでこれらのリスクを避けることができます。もし虫歯の兆候に気づいたら、早めに専門家に相談することが重要です。

虫歯を放置するリスク

痛みの悪化と歯の神経への感染

虫歯が進行すると、痛みが強くなり、歯の神経にまで感染が広がることがあります。

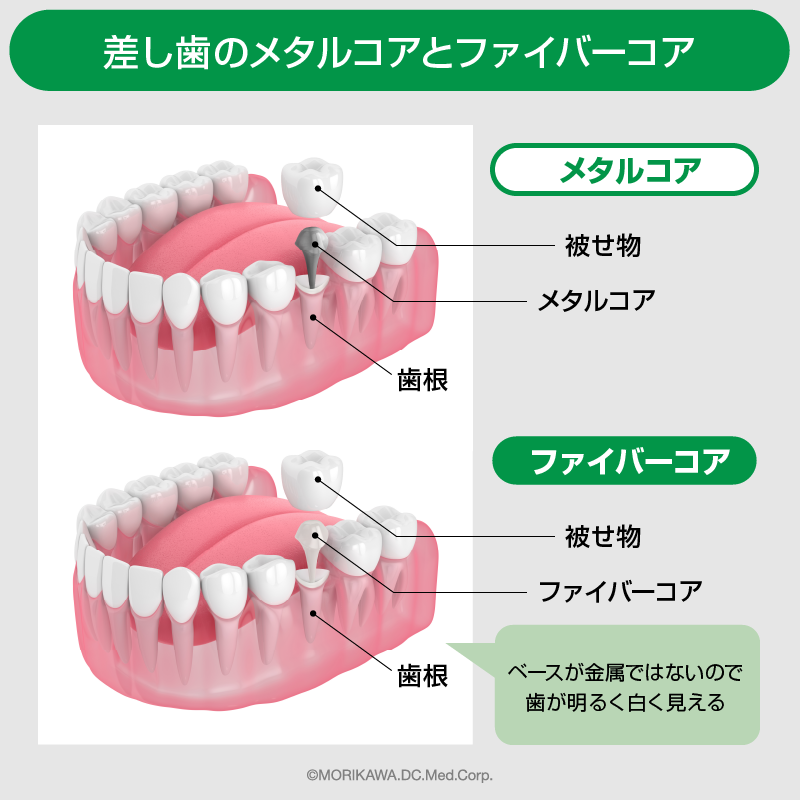

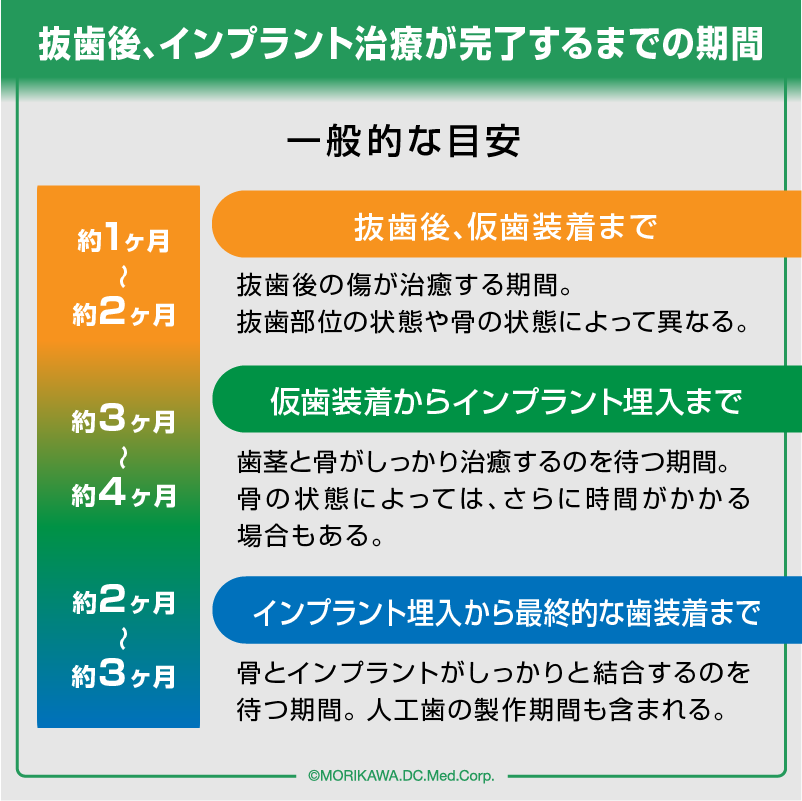

これにより激しい痛みが生じ、歯の治療が複雑になり、最終的には根管治療や抜歯が必要になることもあります。

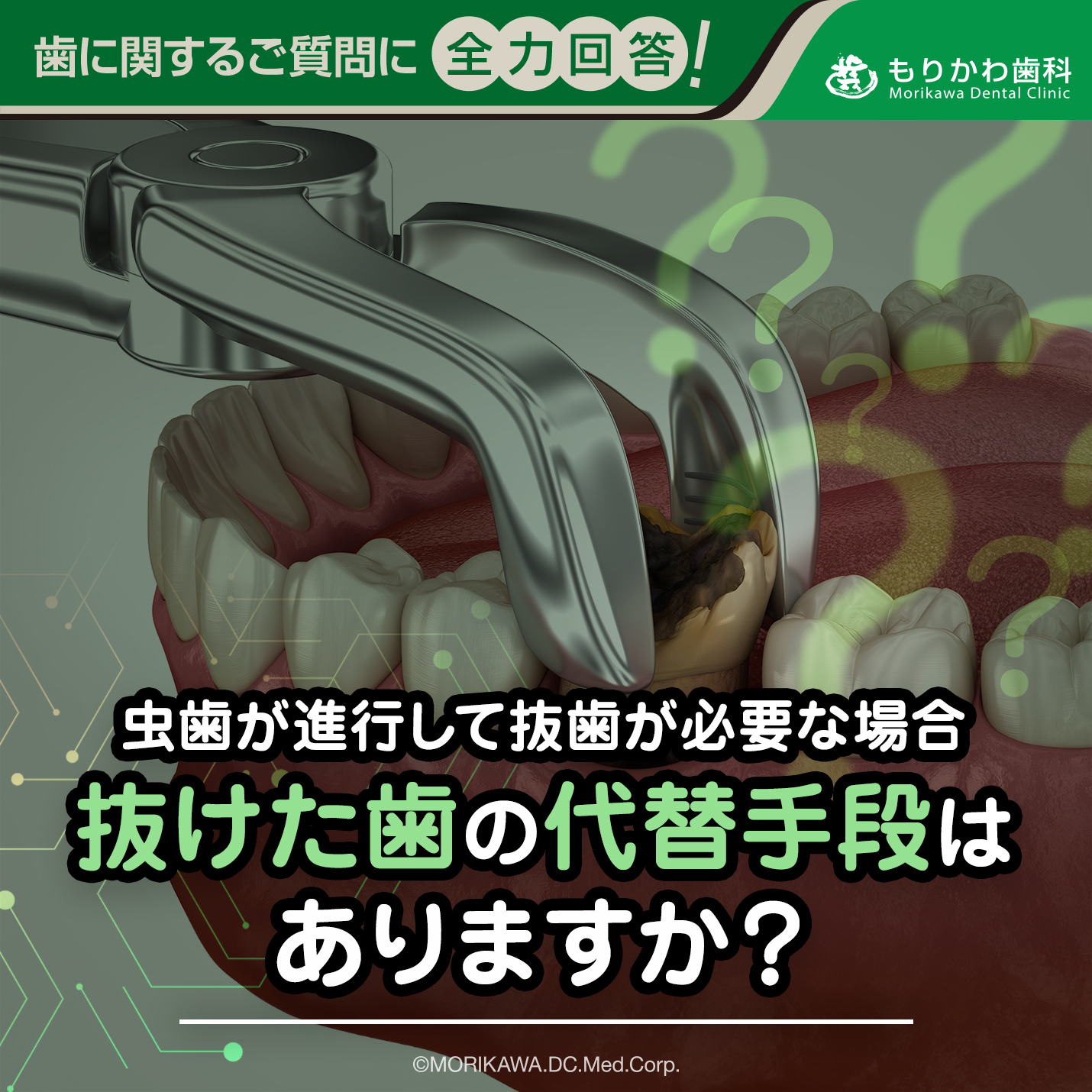

歯を失うリスク

虫歯を放置して進行させると、歯が崩れてしまい、最終的には歯を失うことになります。

歯を抜かなければならない場合、インプラントやブリッジなどの高額な治療が必要になるため、早期の治療が重要です。

歯周病や全身の健康への影響

虫歯が進行すると、歯周病を引き起こす原因になり、歯茎の腫れや出血が生じます。

虫歯が原因で細菌が血液に入ると、心臓や腎臓、糖尿病などの疾患に悪影響を与える可能性もあります。

費用と治療期間の増加

進行した虫歯は治療が複雑になり、費用と治療時間が大幅に増加します。

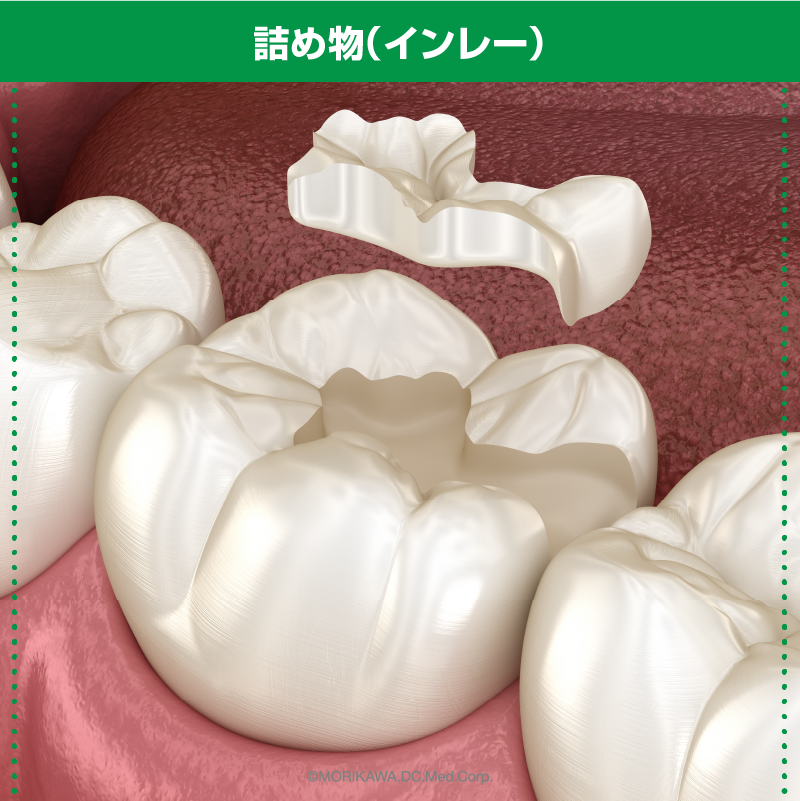

初期の虫歯であれば簡単な詰め物で済むことが多いですが、進行すると高額な治療が必要になり、治療期間も長くなります。

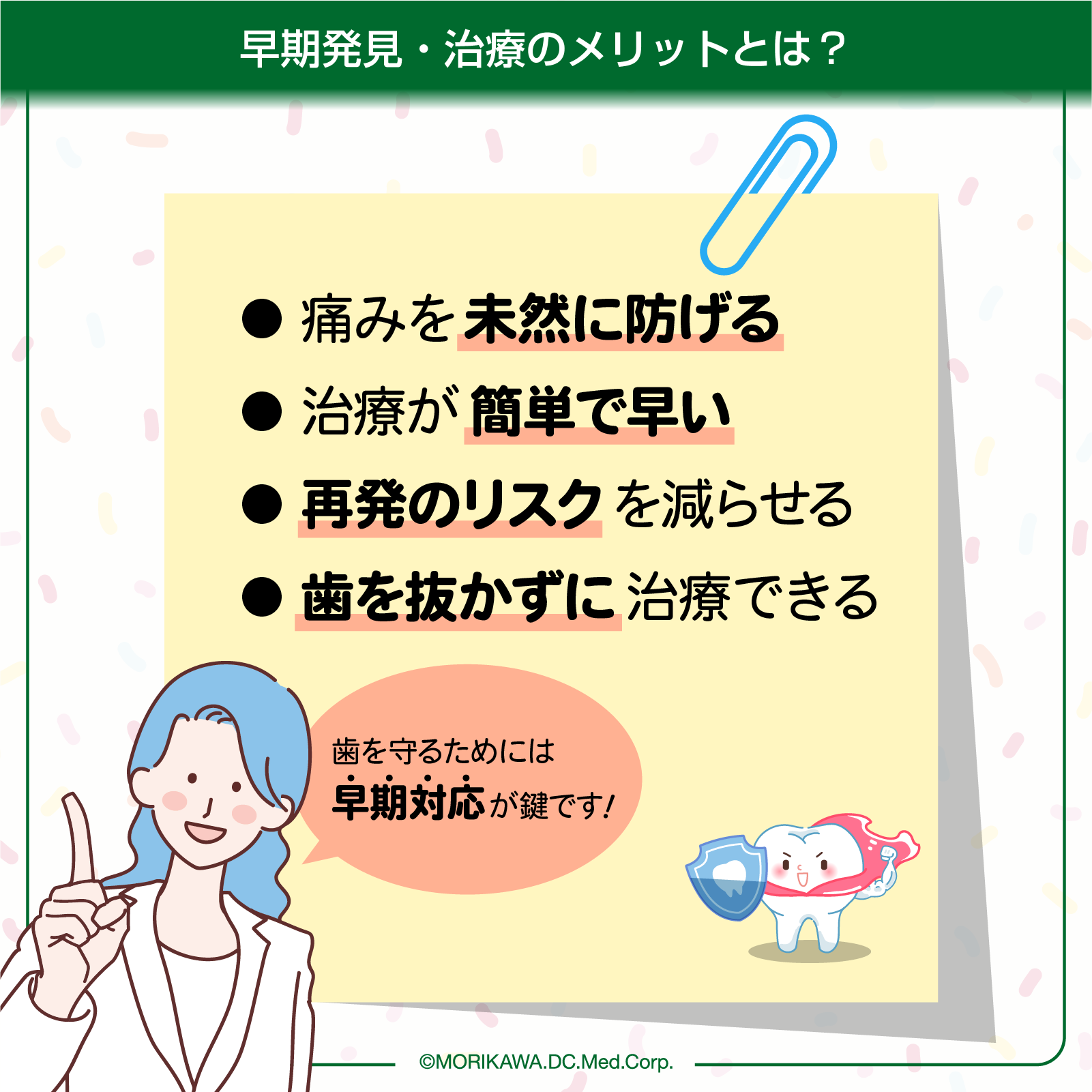

早期発見・治療のメリットとは?

虫歯を早期に発見し、治療を開始することで、歯の健康を守り、余計な痛みや治療費を防ぐことができます。歯を守るためには早期対応が鍵です。

ここでは、早期発見と治療がもたらすメリットを詳しくご紹介します。

早期発見と治療のメリット

痛みを未然に防げる

虫歯が進行する前に治療を行うことで、痛みが出る前に問題を解決できます。虫歯が深刻化すると、神経まで達し、強い痛みを引き起こすことがあります。初期段階で治療すれば、痛みを感じることなく、症状を抑えることができます。

治療が簡単で早い

初期の虫歯の場合、治療は比較的簡単で、短期間で終わることがほとんどです。

進行した虫歯では、複雑な治療が必要となり、治療期間が長引きます。早期治療により、時間と費用の節約が可能です。

歯を守れる

早期発見により、歯を抜かずに治療できる可能性が高くなります。

進行した虫歯では、歯を抜かなければならないことがありますが、早期に発見すれば、歯の構造を守り、自然な歯を保つことができます。

再発のリスクを減らせる

早期に虫歯を治療することで、歯の状態が安定し、虫歯が再発するリスクを減らすことができます。

また、進行を防ぐために適切な予防策を講じることも可能です。虫歯が深刻化する前に治療すれば、その後のケアがしやすくなります。

忙しくてもできる!自宅でできる虫歯予防法

忙しい日々を送っていると歯医者に行く時間が取れないこともありますが、自宅でできる虫歯予防法を実践すれば歯を未然に防ぐことができます。

簡単にできる予防法を取り入れて、虫歯のリスクを減らしましょう!

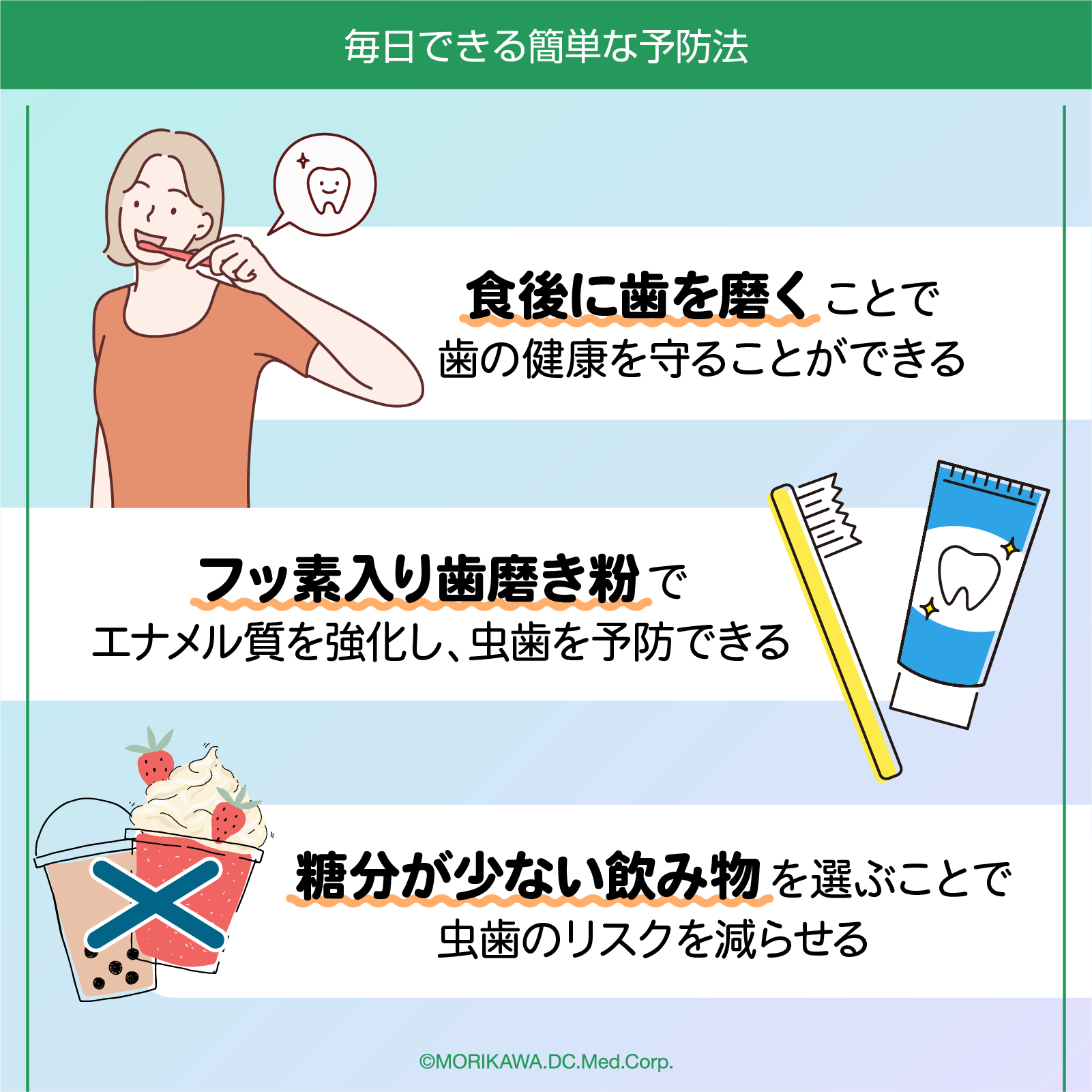

毎日できる簡単な予防法

食後に歯を磨く

食後は必ず歯を磨く習慣をつけましょう。食べ物が歯に残ったままだと、虫歯の原因となります。

食後に歯を磨くことで、歯の健康を守ることができます。

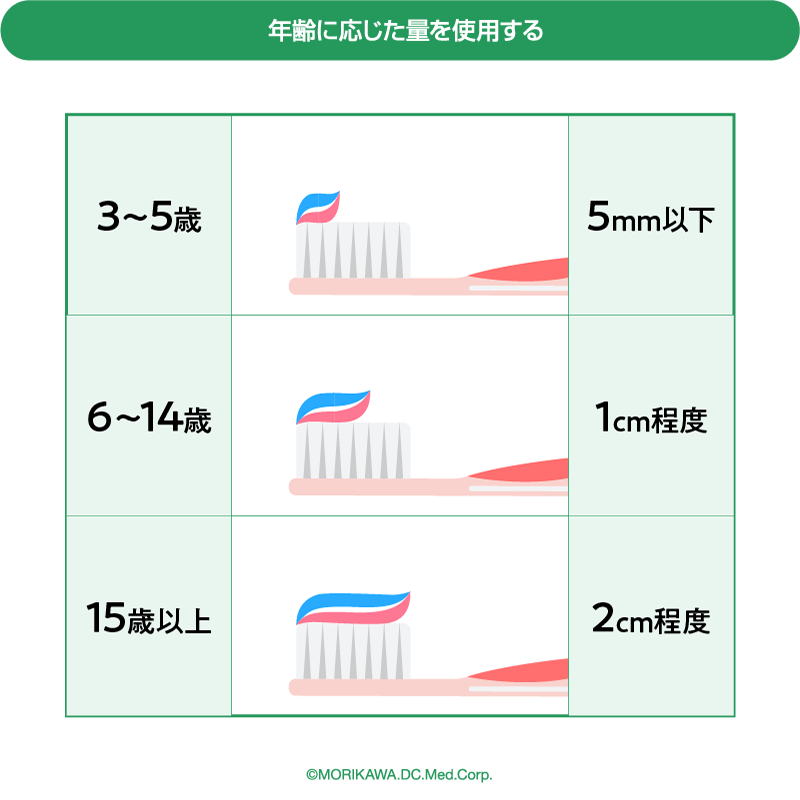

フッ素入り歯磨き粉を使う

フッ素入りの歯磨き粉を使うことで、歯のエナメル質が強化され、虫歯の予防に効果があります。

フッ素は歯を守るための重要な成分です。

甘い飲み物を控える

甘い飲み物は虫歯の原因となります。できるだけ甘い飲み物は控え、水やお茶などを選ぶようにしましょう。糖分が少ない飲み物を選ぶことで、虫歯のリスクを減らせます。

Q&A:気になる疑問を一挙解決!

Q1: 虫歯の初期症状ってどんなもの?

A1: 初期症状としては、冷たいものや甘いものを食べたときに歯がしみる感覚があることが挙げられます。痛みは少なく、白い斑点や変色が見られることもあります。

Q2: 痛みがないと虫歯じゃないの?

A2: 痛みがない場合でも虫歯は進行していることがあります。初期段階では痛みが出ないことが多いため、違和感やしみる感覚を見逃さないようにしましょう。

Q3: 歯磨きしているのに虫歯になるのはなぜ?

A3: 歯磨きだけでは完全に虫歯を防ぐことは難しいことがあります。食べ物や飲み物の影響、磨き残し、唾液の分泌量の低下などが原因になることがあります。

Q4: 虫歯は治ることがあるの?

A4: 初期の虫歯は、適切なケアで進行を防げる場合がありますが、完全に治癒することは難しいです。進行してしまう前に、早期の治療が重要です。

Q7: 虫歯は放置するとどうなるの?

A7: 虫歯が進行すると、痛みが強くなり、歯の神経にまで達することがあります。その場合、治療が複雑になり、最悪の場合は歯を抜かなければならないこともあります。

Q6: 虫歯はどれくらいの速さで進行するの?

A6: 虫歯の進行速度は個人差がありますが、初期段階の虫歯は数週間から数ヶ月で進行することがあります。進行を防ぐためにも早期発見が大切です。

Q5: 虫歯を予防するためにどんな習慣を取り入れればいい?

A5: 毎食後に歯を磨き、フッ素入りの歯磨き粉を使用することが効果的です。また、甘いものを控え、定期的に歯医者でチェックを受けることも予防につながります。

Q9: 虫歯予防にはどんな食べ物が効果的?

A9: 歯に優しい食べ物として、野菜や果物、カルシウムを含む食品が効果的です。また、水分をこまめに摂ることで口腔内の乾燥を防ぎます。

Q8: 自宅でできる虫歯チェック方法は?

A8: 鏡を使って歯の表面に白い斑点や変色がないかを確認しましょう。また、食べ物が歯と歯の間に挟まりやすくなった場合は、虫歯の兆候かもしれません。

Q10: 虫歯治療はどれくらいの期間かかるの?

A10: 虫歯の進行具合によりますが、初期の虫歯であれば数回の通院で治療が完了することが多いです。進行している場合は、治療に数週間かかることもあります。

まとめ:虫歯予防と治療で一歩進んだ歯のケアを始めよう

虫歯は早期に発見し、治療することが最も効果的です。

痛みが出てから治療を始めるのではなく、日々のセルフチェックや定期的な歯科検診を通じて、虫歯を未然に防ぐことができます。これにより、大掛かりな治療を避けるだけでなく、健康な歯を長く保つことができます。

忙しい日常の中でも、毎日の食後に歯を磨くことやフッ素入りの歯磨き粉を使うこと、甘い飲み物を控えるなど、簡単に実践できる予防法を取り入れることで、虫歯のリスクを大幅に減らすことができます。

さらに定期検診を受けることで、専門的なアドバイスを受けたり、早期に治療を始めたりすることができます。

虫歯予防は、健康な歯を守るための第一歩です。

早めの対策で、虫歯の進行を防ぎ、快適な生活を送るためにも、今日から意識的に歯のケアを始めてみましょう。小さな習慣の積み重ねが、未来の健康な歯を作ります。

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。