こんにちは!大阪府八尾市で60年!地域に根ざした歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯の健康に関することや、歯にまつわる体のお悩みなどは、歯科医師やスタッフにとっては常識的なことでも、患者さまにとっては疑問や不安になり得るのだ、とあらためて気づかされることがよくあります。できるだけ多くの質問に詳しくお答えできればいいのですが、診療中に個々の患者さまに詳しくご説明する時間が限られていることが多いのが実状です。

そこで、「歯に関するご質問に全力回答!」ブログをスタート! 普段の診療中によく訊(き)かれる質問に対して、この場で詳しく解説していくことを大命題として出発したブログです。このブログが、歯医者に対して患者さまが日頃抱えている疑問や不安の解消への近道になれば、と願ってやみません。

どんな些細な疑問や質問でも、お気軽にお寄せください! 患者さまの健康と幸福を支えることが私たちの役目です。どうぞよろしくお願いいたします。

歯の痛みの原因は?のご質問に全力回答!

歯が痛い!虫歯?それとも…?? 一気に気持ちがくもってしまいますよね。ああでもない、こうでもないと原因を考えてモヤモヤ、イライラ。どうにかして気のせいってことにならないかなぁ、とまで思ってみたり。今回はそんなお悩みを解消するために、歯の痛みの原因について、歯科医として詳しく解説していきたいと思います。

その痛みの原因は…

歯に原因のある痛み

歯そのものに痛みの原因がある場合は、皆さんご存知の通り、以下のような原因が考えられます。

・虫歯

・歯周病

・歯冠・歯根破折

・知覚過敏

・親知らず

・歯髄炎

非歯原性歯痛のことです。歯の問題ではなく、顎関節、筋肉、または頭部の他の部位から発生する痛みのことを指します。例えば、ストレス、顎関節症、または頭部の神経の問題などにより、歯に関係ない箇所から痛みが発生する状態です。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

咀嚼(そしゃく)筋・筋膜性の歯痛

顎や頭部の筋肉や筋膜部分に原因のある痛みです。

噛み合わせの異常(咬合異常)や歯並びの問題が、筋肉や筋膜に過剰な負担をかけて痛みにつながる場合、ストレスによる筋肉の緊張に起因する場合、また最近ではスマートフォンやパソコンの画面を見る頻度と姿勢による首や肩の筋肉のこわばりが原因の場合など、さまざまなケースがあります。

関連痛

このように、痛みを感じる部位と、実際の痛みの原因が異なる場所にある場合に発生する痛みのことを「関連痛」といいます。特定の神経経路によって痛みが他の部位に伝達される現象です。

関連痛は奥歯で起こることが多く、上下の歯を間違えたり、隣の歯に痛みが現れたりします。一般的には鈍い痛みが特徴です。顎関節症などによる痛みも、これに含まれます。

神経障害性の歯痛

中枢神経から末梢神経まで、神経のどこかに障害が起きて感じる、いわゆる「神経痛」。

突然痛みが走る「突発性神経痛」と、鈍い痛みが1日中続く「持続性神経痛」の2種類に分けられます。

突発性神経痛

前者は三叉神経が原因で起こり、うずくまるほどの激痛を伴います。

持続性神経痛

ピリピリ、ジンジンといった痛みで、帯状疱疹の後遺症が代表的ですが、何らかの原因で神経が障害されると同様の症状が出ることがあります。

神経血管性歯痛

片頭痛や発作性片側頭痛など、神経血管性の頭痛に関連して生じる歯の痛みのことです。 中でも群発頭痛は「人間が経験する最悪の痛み」などと表現され、激烈な歯痛や顔面痛を呈するとされています。

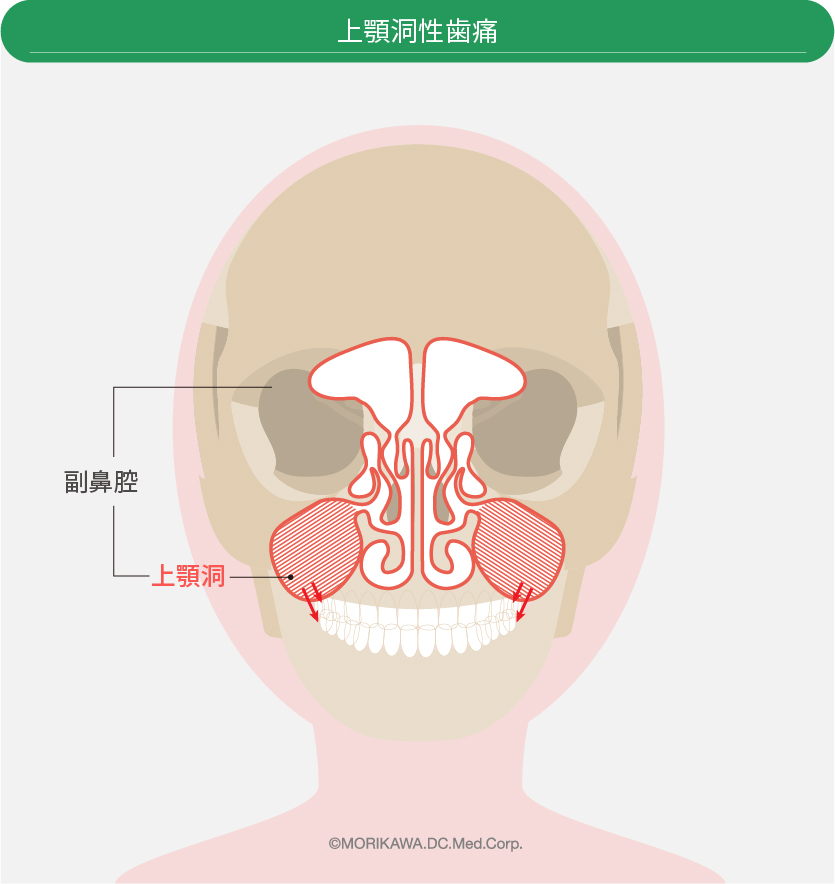

上顎洞性歯痛

頬骨の奥に位置する上顎洞の粘膜が腫れ、膿や鼻水が溜まっている状態を上顎洞炎と呼びます。 上顎洞には奥歯の神経が通っており、それが粘膜の腫れなどで圧迫されることにより、奥歯だけに強い痛みを訴えます。

心臓性歯痛

狭心症や心筋梗塞など、虚血性心疾患の発作に伴って歯の痛みが生じることがあります。 その際、胸や顔面の痛みと同時に生じるのが一般的ですが、中には歯痛のみというケースもあり、いずれも圧迫痛や灼熱痛が数分〜20分程度続きます。

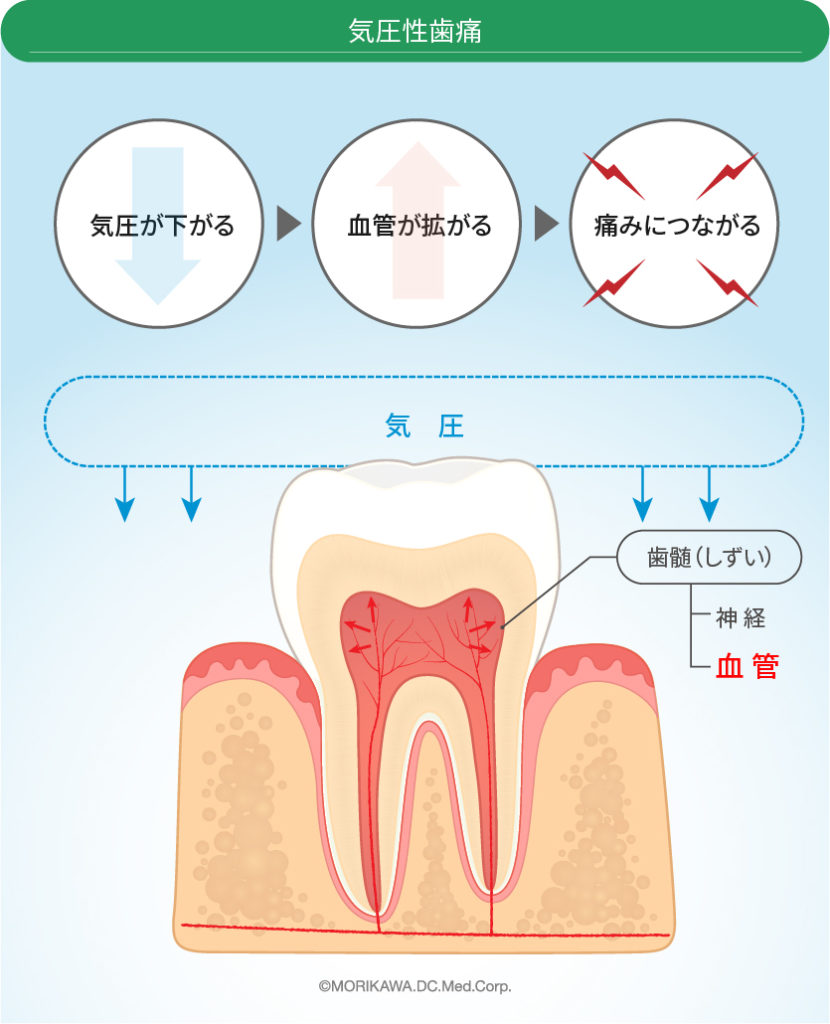

気圧性歯痛

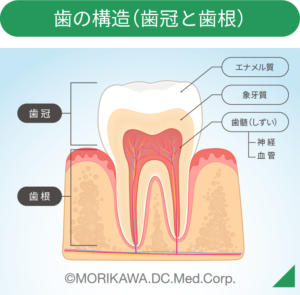

歯の中心部には、歯髄腔という神経を収めた空間があり、普段は内部と外の気圧が同じになるように保たれています。しかし、台風などによって急激に外の気圧が下がると、その変化に対応できずに内部に圧がかかり歯痛が起こります。

飛行機に乗った際も同様の症状が起こり、「航空性歯痛」と呼ばれています。

精神疾患または心理社会的要因による歯痛

ストレスや疲労よって免疫が落ちたりすることで、痛みを伝える神経系統のバランスが崩れ、血液中のホルモン量が変化するなど、さまざまな原因で歯が痛むことがあります。

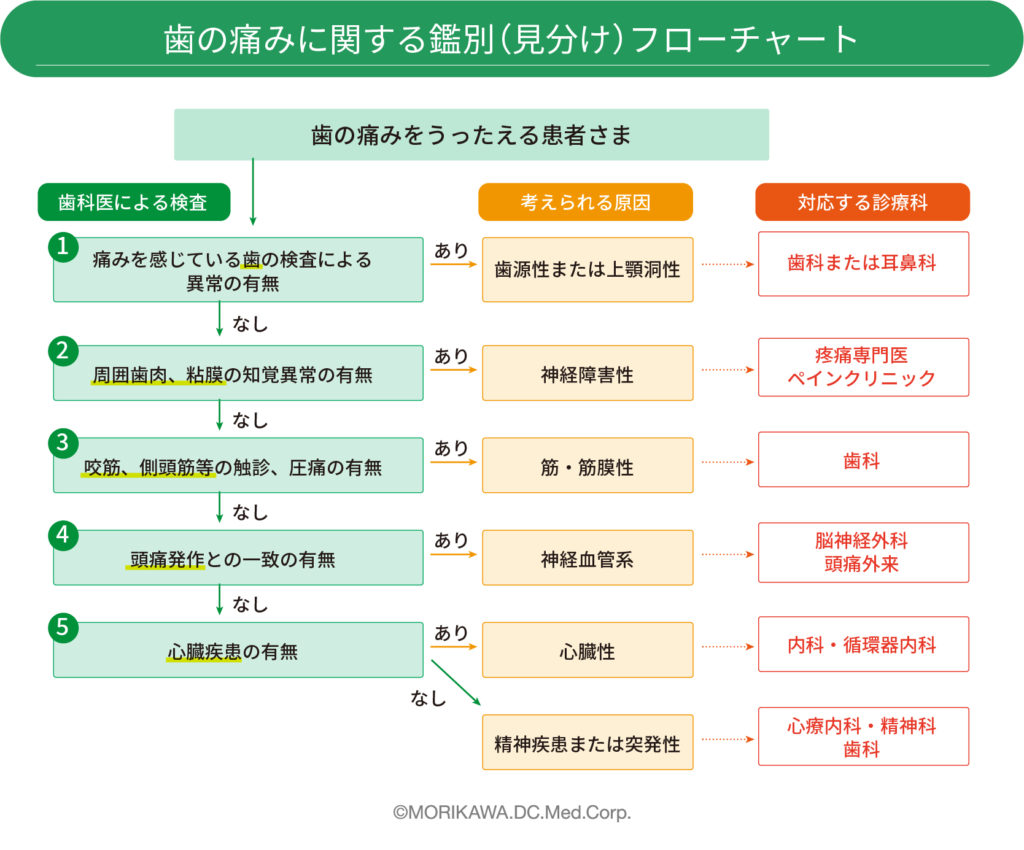

歯の痛みの原因を見分けるには

このように、歯の痛みの原因には様々なものがありますが、最初に歯科医の診察を受けることが大切になってきます。歯の痛みについての鑑別(見分け)についてのフローチャート(下図)もぜひご参考になさってください。

それでは虫歯以外の歯の痛みのうち代表的なものについて、もう少し詳しく解説しましょう。

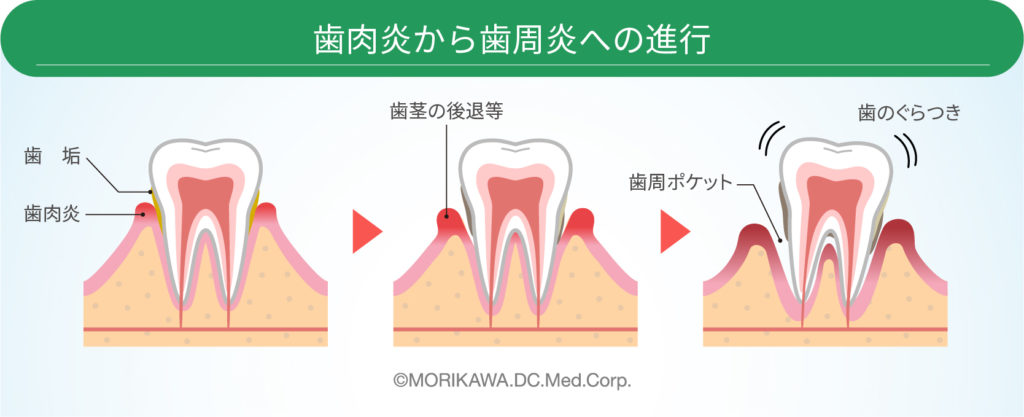

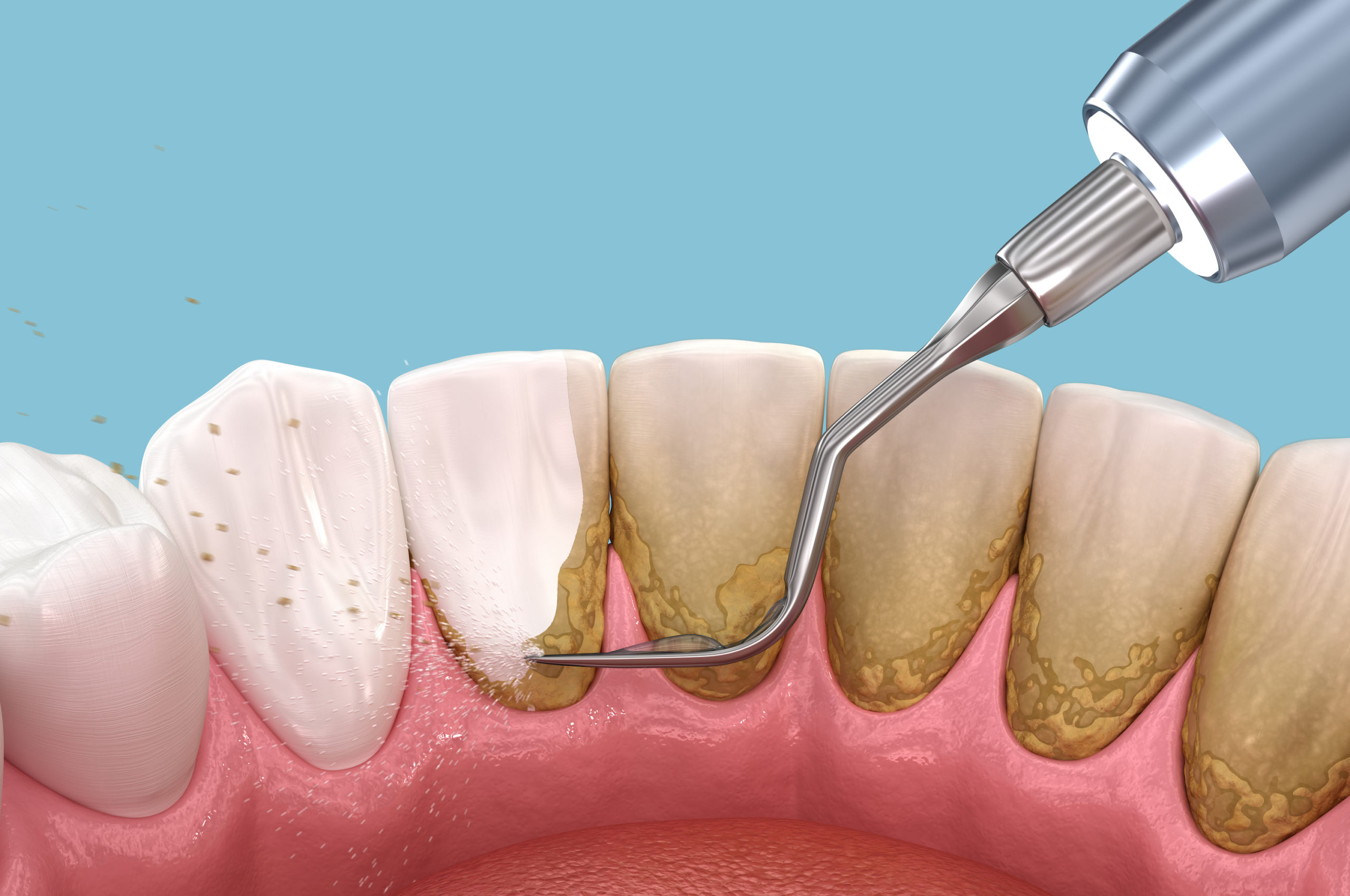

歯周病

歯周病は、歯やその周りの組織に影響を及ぼすお口の中の疾患の一つです。歯周病は、歯肉炎と歯周炎の2つに大まかに分けられます。

1. 歯肉炎

・歯肉炎は歯肉(歯ぐき)の炎症を指します。

・主な症状には歯ぐきの腫れ、出血、赤み、口臭などがあります。

・歯垢(歯の表面に形成される細菌の膜。プラークとも言います。)の蓄積によって引き起こされます。

・歯垢を適切に除去し、お口の中の衛生状態を改善することで進行を防ぐことができます。

2.歯周炎

・歯周炎は歯肉炎が進行し、歯周組織(歯槽骨や歯根膜)にまで及ぶ疾患です。

・歯周炎の症状には歯ぐきの後退、歯周ポケットの形成、歯のぐらつき、歯の脱落などが含まれます。

・歯周炎は進行性の疾患なので、放置すると歯を失う可能性があります。

歯周病の原因は、主に口腔内の細菌による感染です。歯垢(プラーク)が歯の周りの組織に蓄積し、細菌の繁殖を促進し、炎症を引き起こします。歯周病の進行を防ぐために、以下の予防策が重要です。

- 定期的な歯科検診と歯のクリーニング

- 歯みがきとフロスの適切な使用

- 健康的な食事を心がける

- できるだけタバコを控える、もしくは禁煙

- ストレスの管理

歯周病は放置すると全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあるので、決して軽視しないことが重要です。早期診断と治療のためにも、歯科医による診察やアドバイスを受けることをお勧めします。

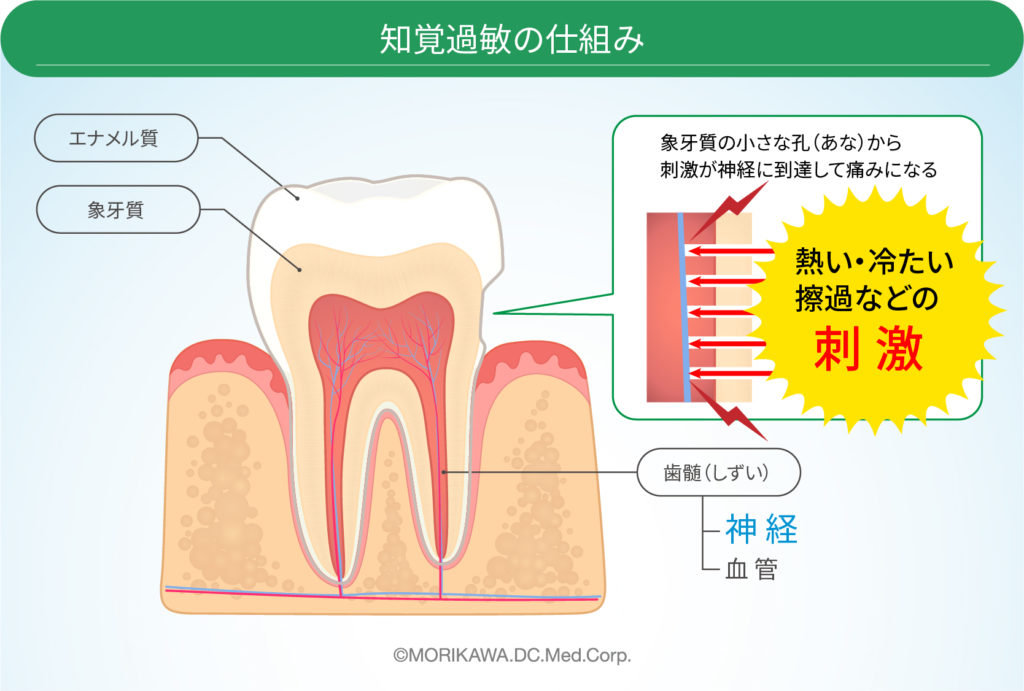

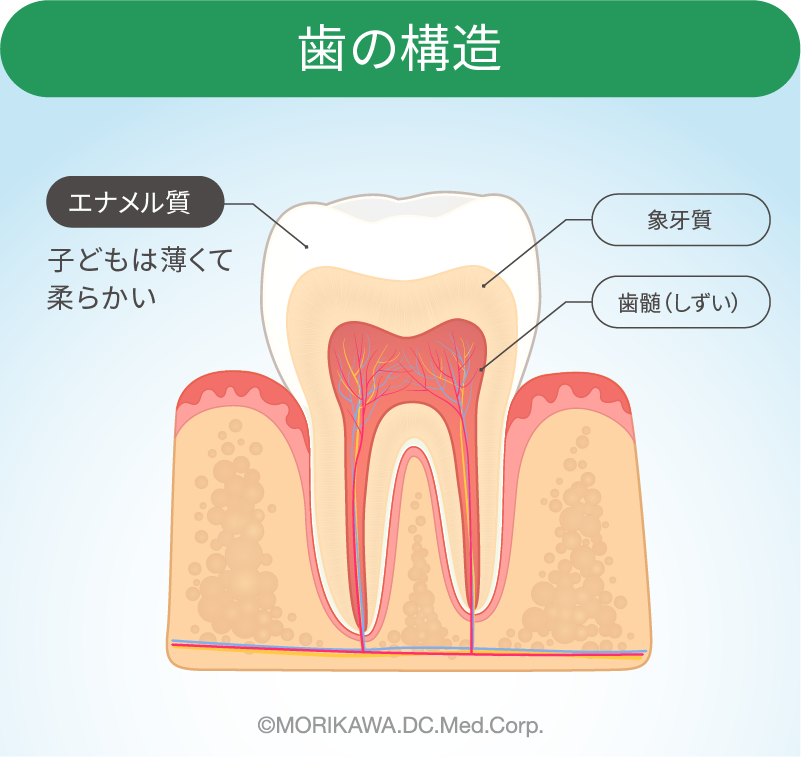

知覚過敏

知覚過敏は、冷たさ(冷たい食べ物・飲み物や冷たい空気など)、熱さ(熱い食べ物・飲み物や湯気など熱い空気)、甘さ、酸味などの刺激に対して過敏に反応してしまう、歯の表面の知覚異常です。知覚過敏は一般的な歯の問題であり、以下は主な原因と予防および治療法です。

主な原因

- 歯エナメルの薄化: 歯のエナメル質が薄くなると、神経に対する刺激が直接伝わりやすくなります。

- 歯肉の後退: 歯肉の後退によって歯の神経部分が露出し、刺激に対する感受性(外部からの刺激に対する感度)が高まります。

- 歯垢や歯石の蓄積: 歯垢や歯石の蓄積が歯の表面を侵すことで感受性が増します。

- むし歯や歯周病: 歯の健康問題が知覚過敏の原因となることがあります。

治療法および予防策

- 特別な歯磨き粉: 歯医者から勧められた特別な歯磨き粉を使用すると、エナメル質を強化し、感受性を軽減できます。

- 歯科治療: 歯医者が歯のエナメル質を強化するための処置を行うことがあります。

- 歯のクリーニング: 歯垢や歯石の除去により感受性を軽減できます。

- 歯肉の治療: 歯肉の健康を維持することが大切です。歯周病などの問題があれば適切な治療を受ける必要があります。

知覚過敏は一般的に軽度から中程度の症状であり、適切なケアと治療によって改善できます。患者さまの感受性もさまざまですので、ぜひ歯科医に相談し、適切な治療法を見つけ、また口腔内の健康維持に努めてください。

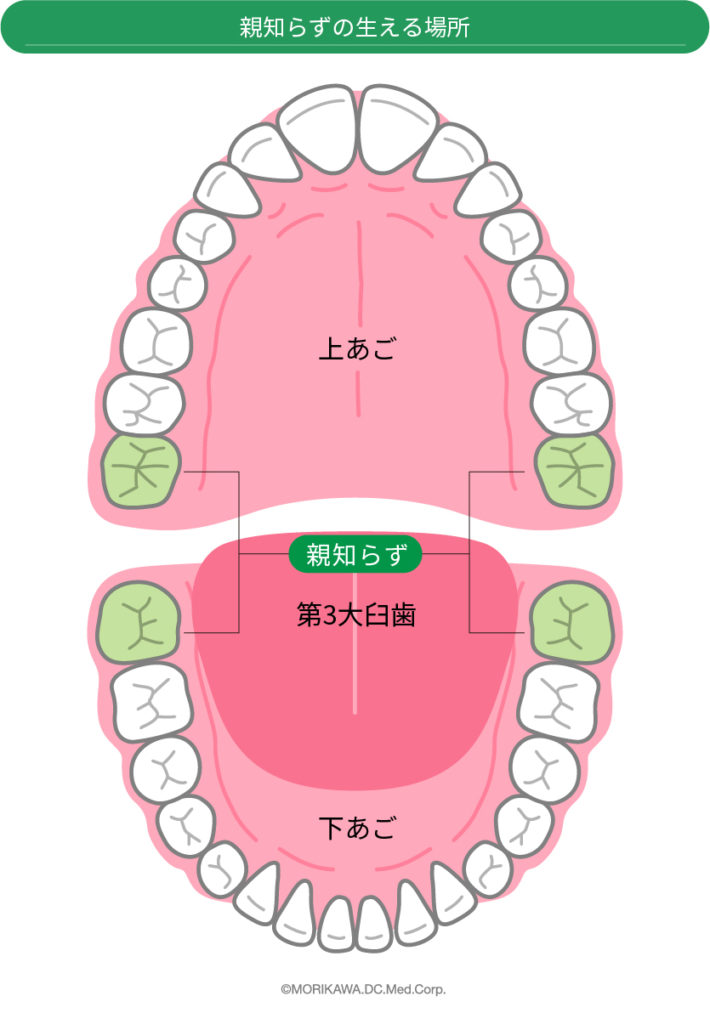

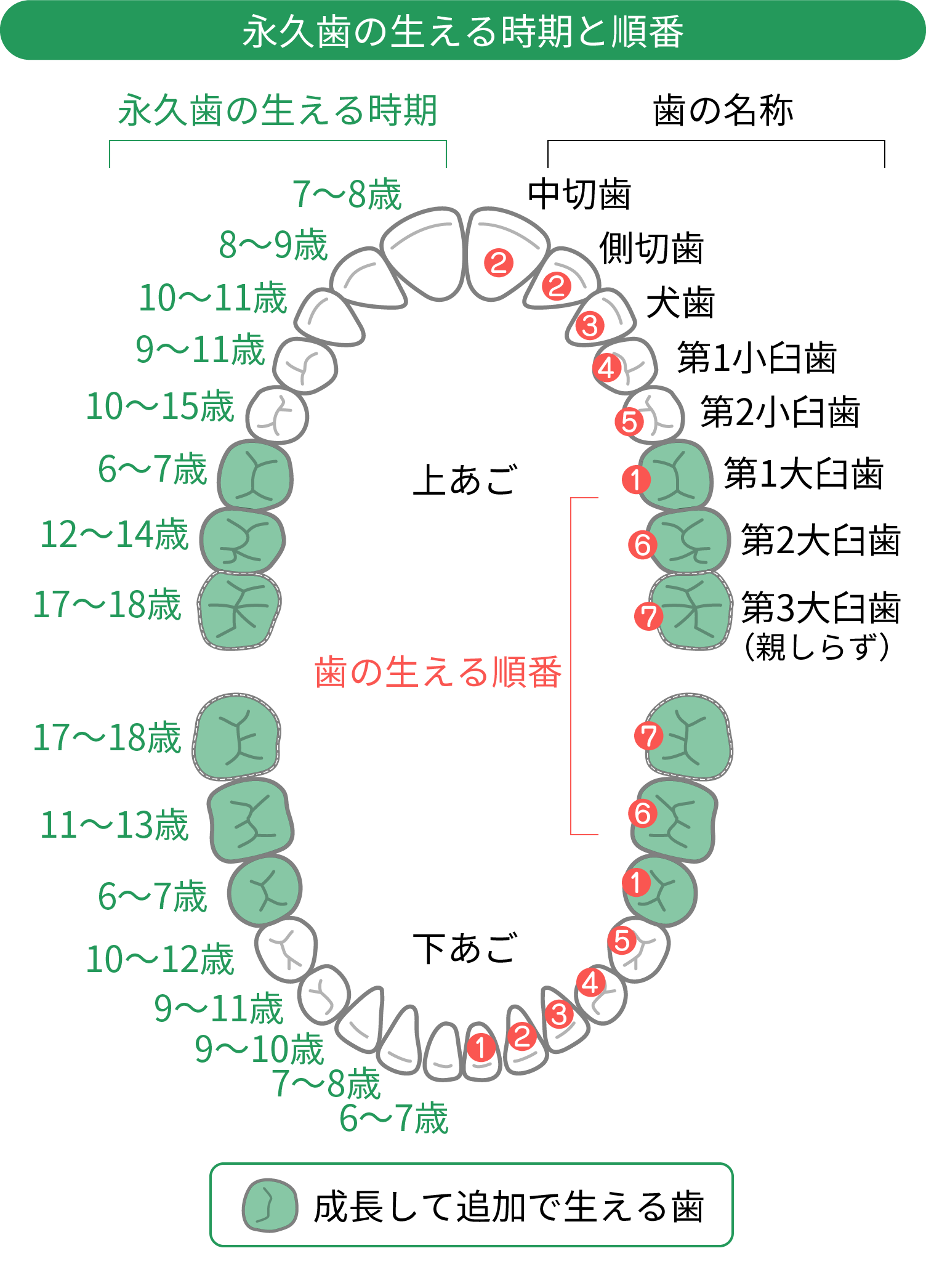

親知らず

親知らずは、一般的に第三大臼歯(第三奥歯)とも呼ばれ、口腔内にある四つの大臼歯のうちの最後に生える歯のことで、他の大臼歯と同じく通常成人になる前後ぐらいに、上下/左右それぞれ1本ずつ計4本生えることがあります。

親知らずが生えないこともある?

実は、なかには親知らずがまったく生えない人もおり、その割合は正確な統計データはないものの、4人に1人程度と言われています。

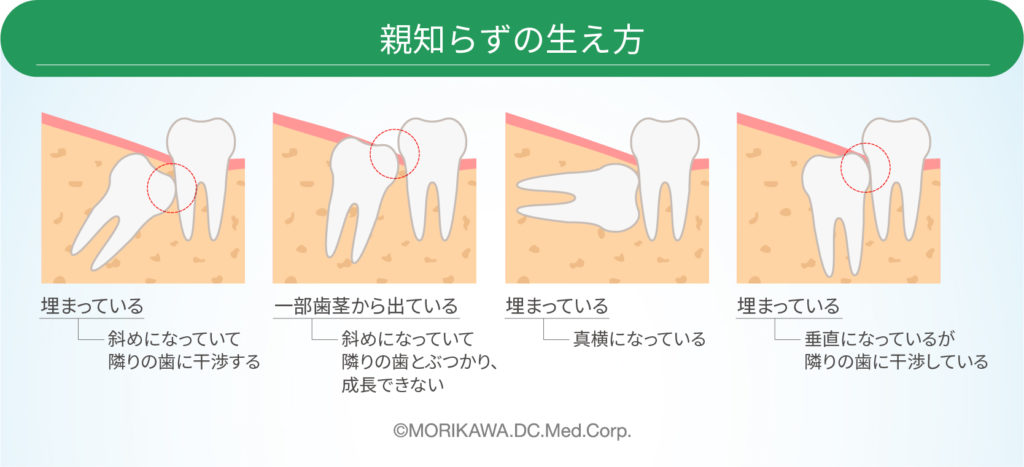

親知らずはそのままにしたらいけないの?

一般的に親知らずは正常に生えないことが多く、親知らずが問題なく生える人の割合は3割に満たないとも言われています。以下は、そんな親知らずの問題点と処置についてです。

- 生える場所: お口の中のスペースは有限で、親知らずが他の歯や歯ぐきの下に埋まってしまうことがあります。

- 生える方向: 親知らずが他の歯に向かって成長したり、斜めに生えたりすることがあります。これは、親知らずの周辺組織に対する圧力や歯ぎしりなどの習慣によって引き起こされることもあります。

- 感染: 親知らずが歯肉の下に埋まっている場合、食べかすや細菌が歯の周りに蓄積し、感染症を引き起こす可能性があります。

- 痛みや不快感: 親知らずの成長や生えてる場所、生え方によっては、痛みや不快感をおぼえることがあります。

- 抜歯の必要性: 上記のような問題が生じている場合、抜歯することがあります。抜歯が必要な場合、歯科医は患者の具体的な状況を評価し、適切な治療計画を立てます。抜歯は外科的な手術で行われ、適切な麻酔の下で行われます。

不適切な生え方をしている親知らずは、他の歯や口腔組織に悪影響を及ぼす可能性があるため、歯科医のアドバイスを受けることが重要です。

ストレス

ストレスと一口に言っても様々です。歯ぎしり、筋肉の緊張、免疫力の低下、食生活の変化、肩こりなど、お口の健康に関連するストレスと、そのストレスが引き起こす歯痛を挙げていきます。

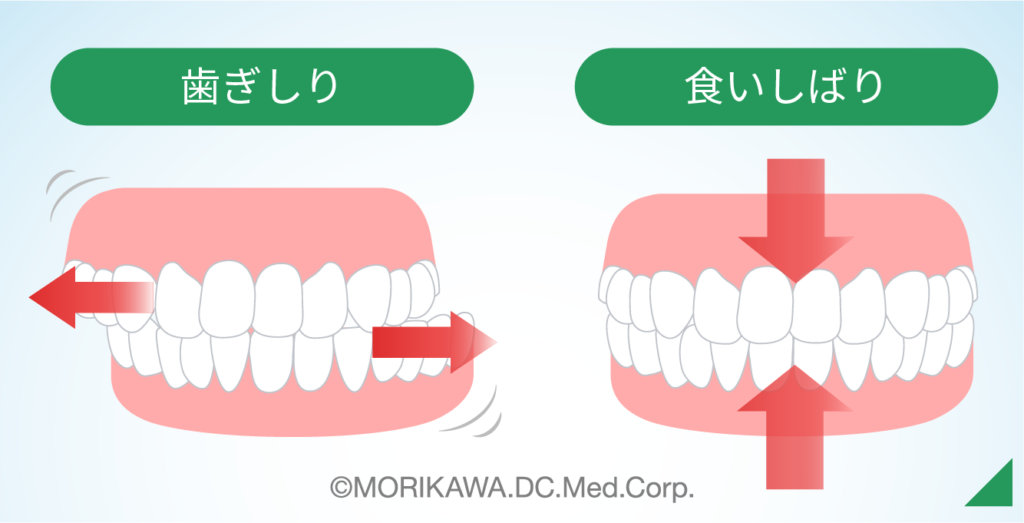

歯ぎしり

ストレスは歯ぎしりや食いしばりを引き起こすことがあります。これらの習慣は歯に圧力をかけ、歯の摩耗や歯肉の問題を引き起こす原因となります。

筋肉の緊張

ストレスは顔の筋肉の緊張を増加させ、顎関節症などの症状を引き起こすことがあります。顎が痛くなったり、顎が自由に動かせなくなったりします。この痛みが前述の関連痛(痛みを感じる部位と、実際の痛みの原因が異なる場所にある場合に発生する痛みのこと)として歯の周辺の痛みにつながることがあります。

免疫力の低下

長期にわたるストレスは免疫機能に悪影響を与えることがあります。免疫機能とは、体が病原体や異物に対抗するために働く防御メカニズムのことです。免疫力が低下すると、これら防御メカニズムが正常に働かなくなり、結果、細菌による歯周病の進行や口内炎などのお口の中の健康問題に大きく影響してしまいます。

食習慣の変化

ストレスが原因で、いつも以上に甘い食べ物や硬い食べ物が食べたくなったりすることがあるため、虫歯や歯の周辺環境にとってのリスクが高まります。

肩こり

肩こりによる全身的な筋肉の緊張は、特に肩に近い顔や口腔周辺の筋肉に影響を及ぼす可能性があります。このような筋肉の過度な緊張は、咬筋(かむ筋)などにも影響を与え、歯に不要な圧力がかかるなどして歯痛を引き起こすことがあります。また肩こりの痛みが関連痛として歯痛につながることもあります。

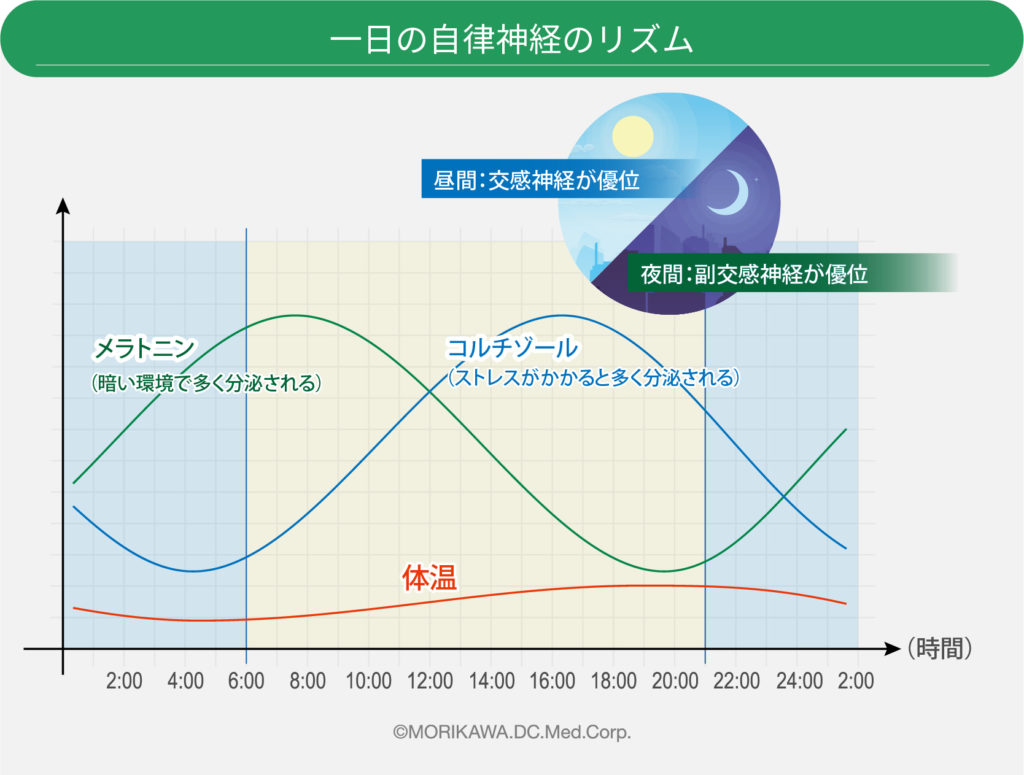

夜間の歯痛

人には自分が意識的に制御できない機能を調整するための神経(自律神経)があります。この自律神経には、交感神経と副交感神経の2つがあり、ざっくり言うなら交感神経は興奮状態やストレスにさらされている時に優位に、副交感神経はリラックス状態や休息時に優位になることで知られています。

副交感神経が優位になるとどうなるの?

夜間、とくに就寝時などは一般的に副交感神経が優位になるのですが、そうすると体は心拍がゆっくりになったり、血管が膨張し血の流れが円滑になったりします。ところがこの血管の膨張が神経を圧迫し、痛みを引き起こすことがあるのです。例えば、偏頭痛のような血管性の頭痛は、頭部の血管の拡張に伴う痛みです。夜間の歯痛もこれと同じ原理ですが、とりわけ就寝時には横になることで頭に血流も集まりやすくなるので、それが歯痛の原因となってしまうことがあるのです。

まとめ

なんだか歯が痛い……そんな時のご参考になりましたでしょうか。いずれにしても歯痛の原因はさまざまですので、少しでも不安に思われたら、迷わず大阪府八尾市にある歯医者、もりかわ歯科までお越しください。適切な判断の後、しかるべき治療もしくはアドバイスをさせていただきます。

歯にまつわることならどんなことでもご質問にお答えしたい。そんな思いで書いているこのブログが、患者さまの不安払拭の一助になれたなら幸いです。

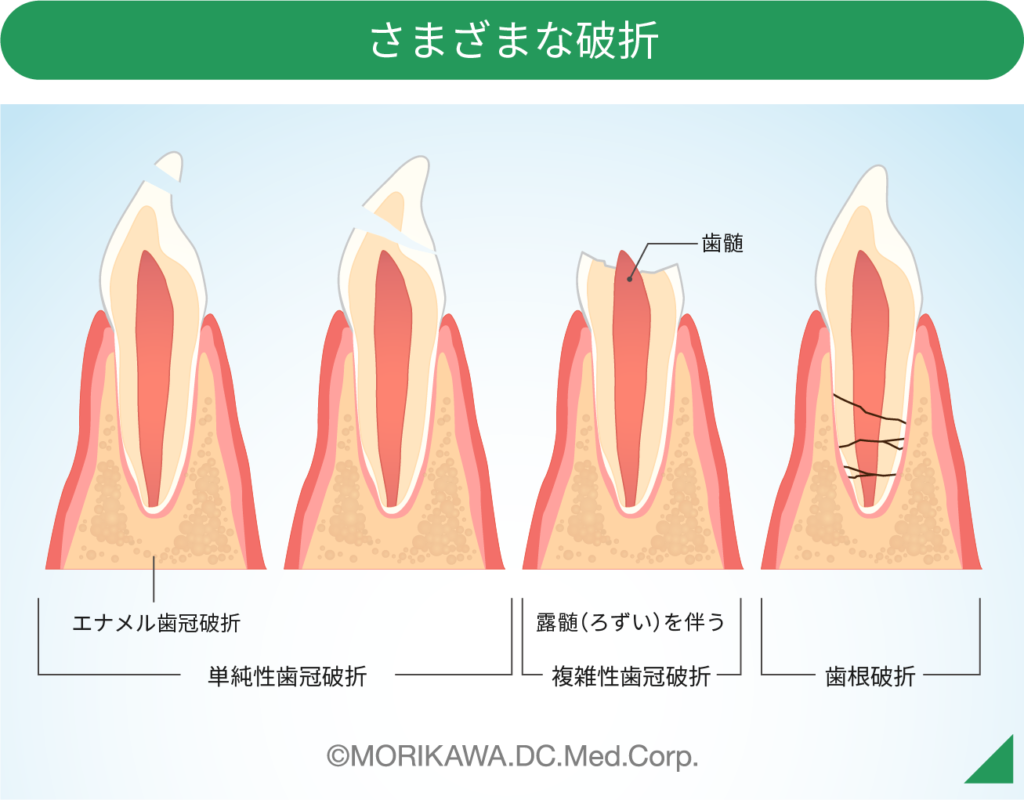

エナメル質、象牙質、またはセメント質にまで及ぶ破折で、露髄を伴います。冷たい水やお湯でひどくしみたり、あるいは何もしていなくても強い痛みがあります。

エナメル質、象牙質、またはセメント質にまで及ぶ破折で、露髄を伴います。冷たい水やお湯でひどくしみたり、あるいは何もしていなくても強い痛みがあります。 事故、スポーツ中の怪我、転倒などで、顔に強い衝撃を受けると、歯が欠けたり割れたりしてしまうことがあります。場合によっては、歯がすっぽりと抜けてしまうこともあります。こういった外傷では、口唇、舌、口の中の粘膜なども傷つくことがよくあります。

事故、スポーツ中の怪我、転倒などで、顔に強い衝撃を受けると、歯が欠けたり割れたりしてしまうことがあります。場合によっては、歯がすっぽりと抜けてしまうこともあります。こういった外傷では、口唇、舌、口の中の粘膜なども傷つくことがよくあります。 通常何かを食べる時は、歯と歯の間に食べ物があるため、噛む力が調節されているので、歯は損傷しません。が、歯ぎしりや食いしばりでは、歯同士が直接接触し、時にはその人の体重の2倍ほどの力がかかることもあり、それが歯の破損を引き起こす原因となります。

通常何かを食べる時は、歯と歯の間に食べ物があるため、噛む力が調節されているので、歯は損傷しません。が、歯ぎしりや食いしばりでは、歯同士が直接接触し、時にはその人の体重の2倍ほどの力がかかることもあり、それが歯の破損を引き起こす原因となります。 歯が欠けたり割れたりしたら、つい気になって指で触ったり、舌でなめたりしたくなってしまいますが、損傷したところから細菌が入ったり、舌を傷つけたりすることもあるので止めましょう。また、自分で消毒をしたり、何かを詰めたりすることも、そこから神経が感染してしまう危険性もあるので止めましょう。応急処置の後は、できるだけ早めに歯科医に見てもらいましょう。

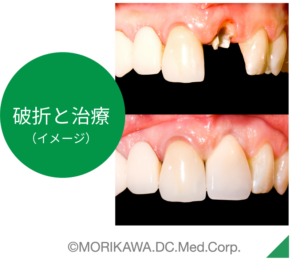

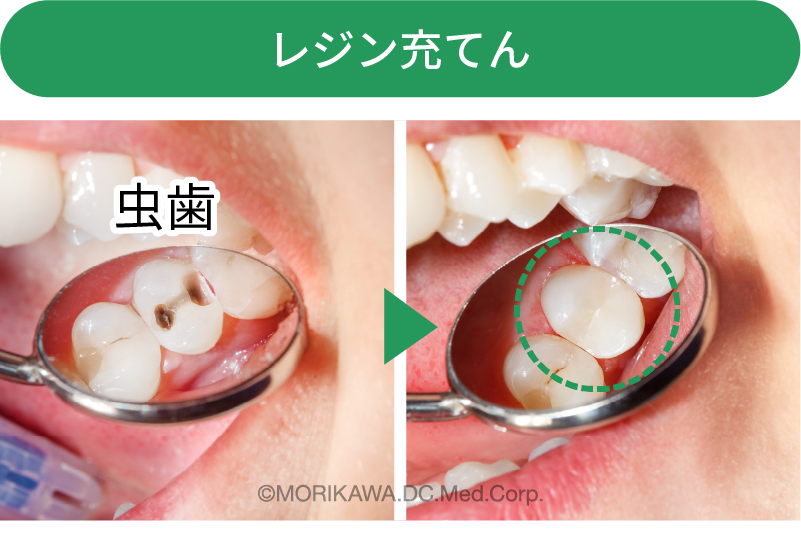

歯が欠けたり割れたりしたら、つい気になって指で触ったり、舌でなめたりしたくなってしまいますが、損傷したところから細菌が入ったり、舌を傷つけたりすることもあるので止めましょう。また、自分で消毒をしたり、何かを詰めたりすることも、そこから神経が感染してしまう危険性もあるので止めましょう。応急処置の後は、できるだけ早めに歯科医に見てもらいましょう。 歯の欠けが少ない場合、コンポジットレジンと呼ばれる材料を使用して欠けた部分を修復します。歯を削る必要が少なくて済みます。

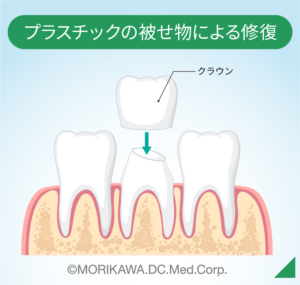

歯の欠けが少ない場合、コンポジットレジンと呼ばれる材料を使用して欠けた部分を修復します。歯を削る必要が少なくて済みます。 歯の前部が中程度に欠損している場合、欠けた部分をレジンで修復するだけでは取れやすいので、プラスチックの被せ物を装着します。

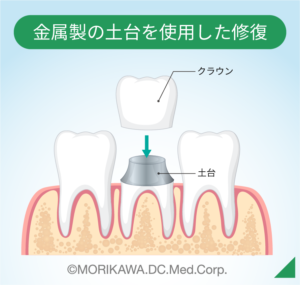

歯の前部が中程度に欠損している場合、欠けた部分をレジンで修復するだけでは取れやすいので、プラスチックの被せ物を装着します。 歯が大きく欠損しているが、神経は残っている場合は中程度の欠けと同様の処置で間に合いますが、神経を取り除かなければならない場合は根管治療を行い、その後に金属製の土台を埋め込み、クラウンを被せることがあります。

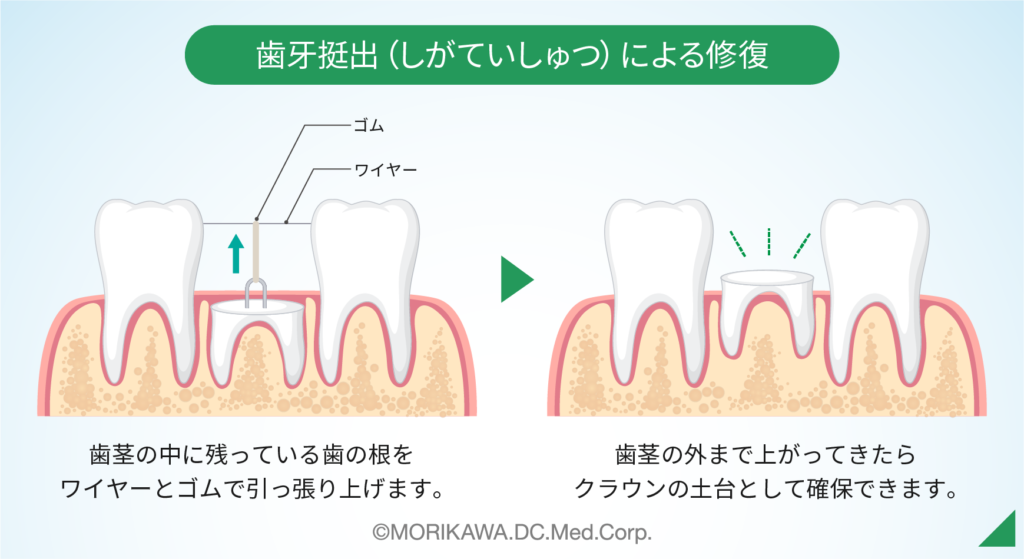

歯が大きく欠損しているが、神経は残っている場合は中程度の欠けと同様の処置で間に合いますが、神経を取り除かなければならない場合は根管治療を行い、その後に金属製の土台を埋め込み、クラウンを被せることがあります。 歯根が割れた場合、破折箇所、破折の方向、破折の程度によって治療が異なります。程度が軽いときは歯を抜かずにすみますが、残っている根を歯茎の切開によって掘り起こしたり、歯牙挺出(しがていしゅつ)といって残った歯を引っ張り上げる処置などを施すことがあります。

歯根が割れた場合、破折箇所、破折の方向、破折の程度によって治療が異なります。程度が軽いときは歯を抜かずにすみますが、残っている根を歯茎の切開によって掘り起こしたり、歯牙挺出(しがていしゅつ)といって残った歯を引っ張り上げる処置などを施すことがあります。 歯根が残っている場合の治療です。残った歯の一部を削り、その上に人工の歯を被せることで、歯の形状と機能を回復する方法です。完全に歯が抜けてしまった場合にはクラウン治療は適用できず、また、歯の根部が弱くなっている場合にも根が折れたりヒビが入る危険性があり、注意が必要です。前歯など、見た目に重要な役割を果たす歯は、金属製の材料を使うのか、自然な歯の色に近い材料を選ぶのか選択していただきます。

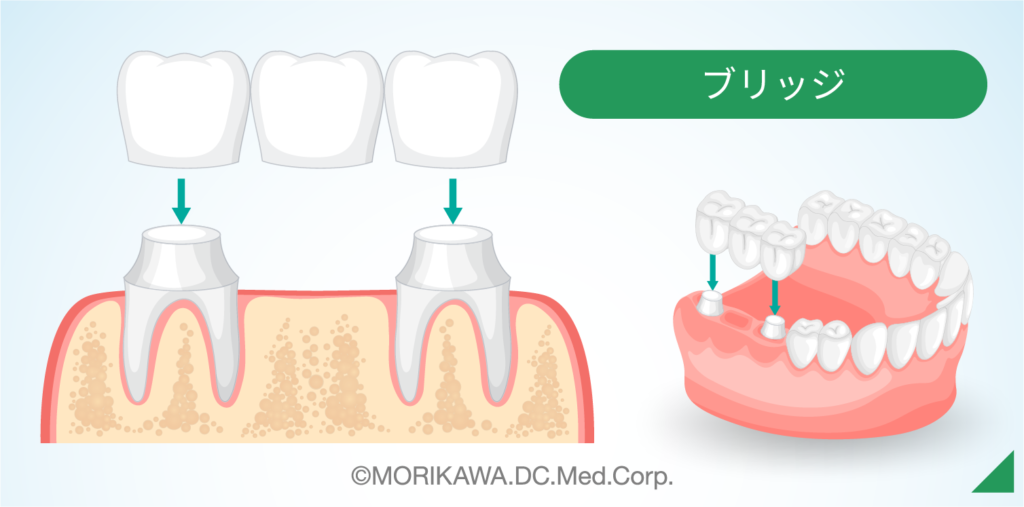

歯根が残っている場合の治療です。残った歯の一部を削り、その上に人工の歯を被せることで、歯の形状と機能を回復する方法です。完全に歯が抜けてしまった場合にはクラウン治療は適用できず、また、歯の根部が弱くなっている場合にも根が折れたりヒビが入る危険性があり、注意が必要です。前歯など、見た目に重要な役割を果たす歯は、金属製の材料を使うのか、自然な歯の色に近い材料を選ぶのか選択していただきます。 ブリッジ(橋)治療は、失われた歯の両側にある歯を支えとして、文字通り橋のように一体型の人工歯を設置する治療法です。入れ歯のような不安定さが少ないといった特長があります。ただし、この治療には元々健康な歯を削る必要があり、それにより健康な歯の寿命が短くなる可能性もあります。また、ブリッジと歯肉の間に汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病の原因とならないよう、歯間ブラシを使うなどこまめなケアが必要です。

ブリッジ(橋)治療は、失われた歯の両側にある歯を支えとして、文字通り橋のように一体型の人工歯を設置する治療法です。入れ歯のような不安定さが少ないといった特長があります。ただし、この治療には元々健康な歯を削る必要があり、それにより健康な歯の寿命が短くなる可能性もあります。また、ブリッジと歯肉の間に汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病の原因とならないよう、歯間ブラシを使うなどこまめなケアが必要です。 お馴染みの装具で、歯をすべて失った場合の「総入れ歯」と、一部歯が残っている場合の「部分入れ歯」の2つがあります。入れ歯は比較的リーズナブルですが、自前の歯と比べて噛む力が、部分入れ歯は約30~40%、総入れ歯では約10~20%と非常に弱いといった側面もあります。また、部分入れ歯の場合、入れ歯を支えるための保持具を自然の歯に引っ掛けますが、これが歯肉や歯に負担をかけることがあり、健康な歯を損傷したり痛めたりする可能性があります。総入れ歯の場合は、上顎部分は口の粘膜に密着し、下顎部分は歯茎の上に装着されるため、食べ物の味や温度を感じにくくなることもあるのです。

お馴染みの装具で、歯をすべて失った場合の「総入れ歯」と、一部歯が残っている場合の「部分入れ歯」の2つがあります。入れ歯は比較的リーズナブルですが、自前の歯と比べて噛む力が、部分入れ歯は約30~40%、総入れ歯では約10~20%と非常に弱いといった側面もあります。また、部分入れ歯の場合、入れ歯を支えるための保持具を自然の歯に引っ掛けますが、これが歯肉や歯に負担をかけることがあり、健康な歯を損傷したり痛めたりする可能性があります。総入れ歯の場合は、上顎部分は口の粘膜に密着し、下顎部分は歯茎の上に装着されるため、食べ物の味や温度を感じにくくなることもあるのです。 抜歯を行った箇所(歯根も残っていない箇所)に、チタン製の小さなピンやスクリューで人工の歯根を作って歯を再建する治療のことです。差し歯や入れ歯に比べて噛む力も元の歯とほぼ同じでしっかり噛めますし、入れ歯のように違和感があったり、歯茎に当たって痛いといったこともないのが特長です。反面、保険が適用されないため高額になったり、人工歯根が馴染むまでに時間がかかったり、また、そもそもインプラント治療が施せない全身疾患などもあるので、懇切丁寧なカウンセリングが必要です。

抜歯を行った箇所(歯根も残っていない箇所)に、チタン製の小さなピンやスクリューで人工の歯根を作って歯を再建する治療のことです。差し歯や入れ歯に比べて噛む力も元の歯とほぼ同じでしっかり噛めますし、入れ歯のように違和感があったり、歯茎に当たって痛いといったこともないのが特長です。反面、保険が適用されないため高額になったり、人工歯根が馴染むまでに時間がかかったり、また、そもそもインプラント治療が施せない全身疾患などもあるので、懇切丁寧なカウンセリングが必要です。 歯ぎしりの最も大きな原因は「ストレス」だと言われています。またアルコールやカフェインの接種が、交感神経を高ぶらせ、興奮状態が歯ぎしりを誘発することもあります。できるだけリラックスして入眠することを心がけ、寝る姿勢は歯や歯茎に圧力のかかりにくい仰向けで寝るようにしましょう。きちんと治療する場合は、マウスピース(ナイトガード)を作成し使用しましょう。市販のマウスピースは適合が甘いことが多いので、歯科医院で作成するのがおすすめです。

歯ぎしりの最も大きな原因は「ストレス」だと言われています。またアルコールやカフェインの接種が、交感神経を高ぶらせ、興奮状態が歯ぎしりを誘発することもあります。できるだけリラックスして入眠することを心がけ、寝る姿勢は歯や歯茎に圧力のかかりにくい仰向けで寝るようにしましょう。きちんと治療する場合は、マウスピース(ナイトガード)を作成し使用しましょう。市販のマウスピースは適合が甘いことが多いので、歯科医院で作成するのがおすすめです。

虫歯の穴をきれいにし、適切な材料で元の形に修復する治療。

虫歯の穴をきれいにし、適切な材料で元の形に修復する治療。 歯を削って型をとり、詰め物などを作成して修復する治療。

歯を削って型をとり、詰め物などを作成して修復する治療。 虫歯が進行してしまって、充てんやインレーで対処できない場合に、天然歯に似た色の材料で表面を覆う治療です。

虫歯が進行してしまって、充てんやインレーで対処できない場合に、天然歯に似た色の材料で表面を覆う治療です。

前歯や小臼歯など、見た目が重要な歯が進行した虫歯になった場合に、人工の歯冠を追加して、天然の歯と同様に修復する治療。

前歯や小臼歯など、見た目が重要な歯が進行した虫歯になった場合に、人工の歯冠を追加して、天然の歯と同様に修復する治療。 天然歯に似た色調を持つ材料だけで、歯冠部の全面を覆う治療。

天然歯に似た色調を持つ材料だけで、歯冠部の全面を覆う治療。 失った歯に隣接する歯を削って被せ、その上に人工の歯を固定して装着する治療。

失った歯に隣接する歯を削って被せ、その上に人工の歯を固定して装着する治療。 取り外し可能な入れ歯(部分または総義歯)の作成。

取り外し可能な入れ歯(部分または総義歯)の作成。 汚れ(歯垢、歯石)を取り除くケアを主体とした歯周基本治療。

汚れ(歯垢、歯石)を取り除くケアを主体とした歯周基本治療。 子供の歯科治療(虫歯治療や予防措置)。

子供の歯科治療(虫歯治療や予防措置)。 歯科健診や歯のクリーニングなど、予防的な歯科診療。

歯科健診や歯のクリーニングなど、予防的な歯科診療。 歯のホワイトニング。

歯のホワイトニング。 銀歯(Silver Fillings)、正確には銀アマルガム充填物(Silver Amalgam Fillings)といい、歯科治療で虫歯の治療に使用される一般的な充填材の一つです。治療に当たりますので、保険適用されます。ただ、現在は銀アマルガム充填は使用されていません。現在は金銀パラジウム合金という、銀・銅・パラジウム・金などでできた金属を使用しています。 安価で強度ですが、近年ではパラジウム等の不足で価格が上昇気味です。

銀歯(Silver Fillings)、正確には銀アマルガム充填物(Silver Amalgam Fillings)といい、歯科治療で虫歯の治療に使用される一般的な充填材の一つです。治療に当たりますので、保険適用されます。ただ、現在は銀アマルガム充填は使用されていません。現在は金銀パラジウム合金という、銀・銅・パラジウム・金などでできた金属を使用しています。 安価で強度ですが、近年ではパラジウム等の不足で価格が上昇気味です。 セラミックは審美目的の素材ですので、保険適用はできません。ですが、セラミック治療の費用を抑える方法はいくつかあります。

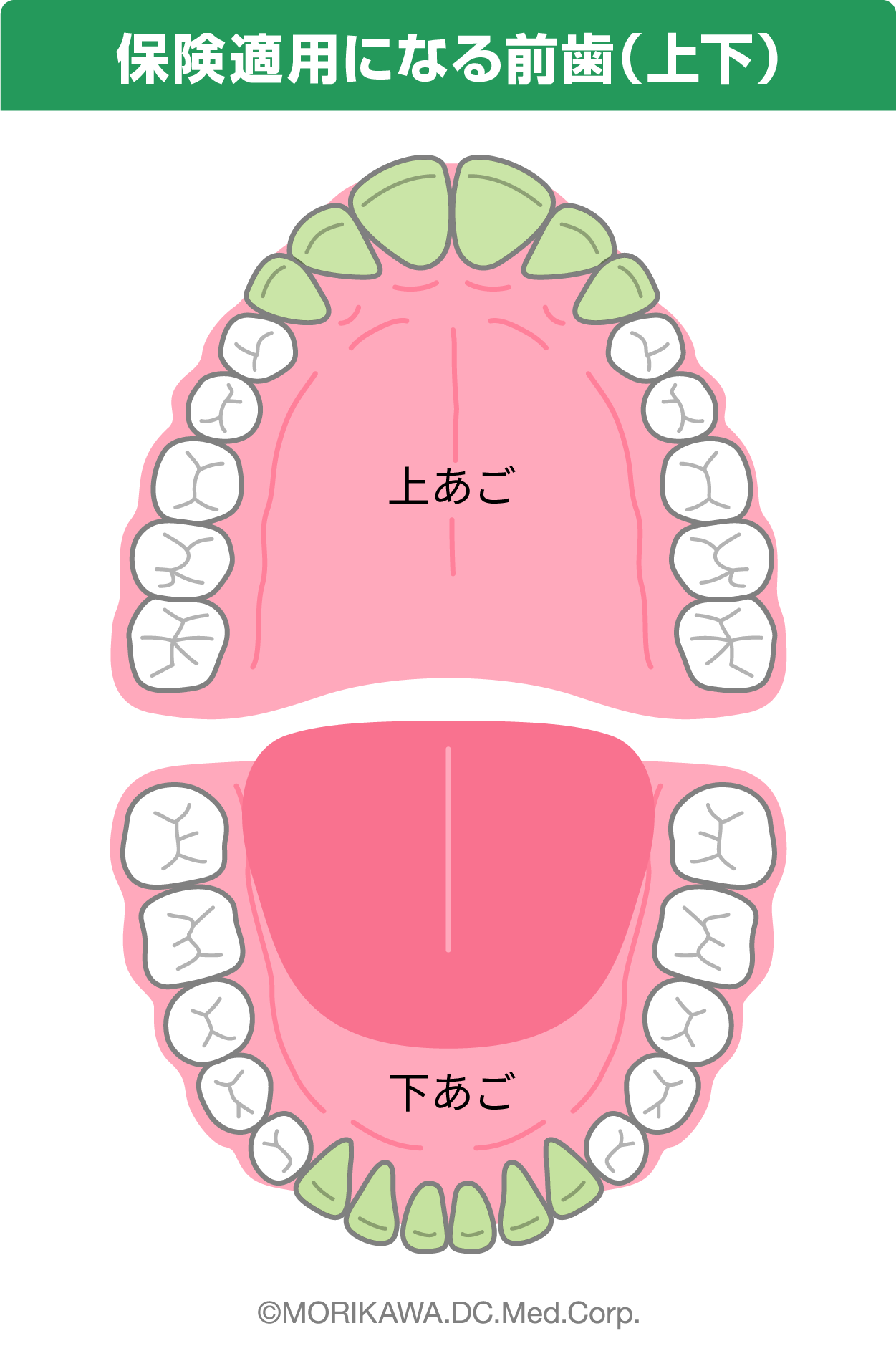

セラミックは審美目的の素材ですので、保険適用はできません。ですが、セラミック治療の費用を抑える方法はいくつかあります。 前歯とは、正面から左右の犬歯までの6本の歯を指しますが、審美治療(審美クラウンや審美ブリッジ)以外の治療は基本的に保険適用となります。保険適用外となるのは、前歯の被せ物に使う素材がセラミックやジルコニアの場合です。以下は保険適用ができる前歯の治療です。

前歯とは、正面から左右の犬歯までの6本の歯を指しますが、審美治療(審美クラウンや審美ブリッジ)以外の治療は基本的に保険適用となります。保険適用外となるのは、前歯の被せ物に使う素材がセラミックやジルコニアの場合です。以下は保険適用ができる前歯の治療です。 CAD/CAM冠とは、歯科医師がコンピューターソフトウェアを使用して歯冠のデジタルモデルを設計し、その設計に基づいて製造した歯冠のことです。

CAD/CAM冠とは、歯科医師がコンピューターソフトウェアを使用して歯冠のデジタルモデルを設計し、その設計に基づいて製造した歯冠のことです。 矯正用マウスピースは歯列矯正(審美)が目的ですので、通常審美目的で使用する矯正用マウスピース(インビザライン含む)は保険適用となりません。

矯正用マウスピースは歯列矯正(審美)が目的ですので、通常審美目的で使用する矯正用マウスピース(インビザライン含む)は保険適用となりません。

歯ブラシの毛の硬さは一般的に「ふつう」が適しています。硬すぎる歯ブラシは歯ぐきを傷つけ、やわらかすぎる歯ブラシは歯垢を効果的に除去できません。バランスの取れた硬さを選びましょう。

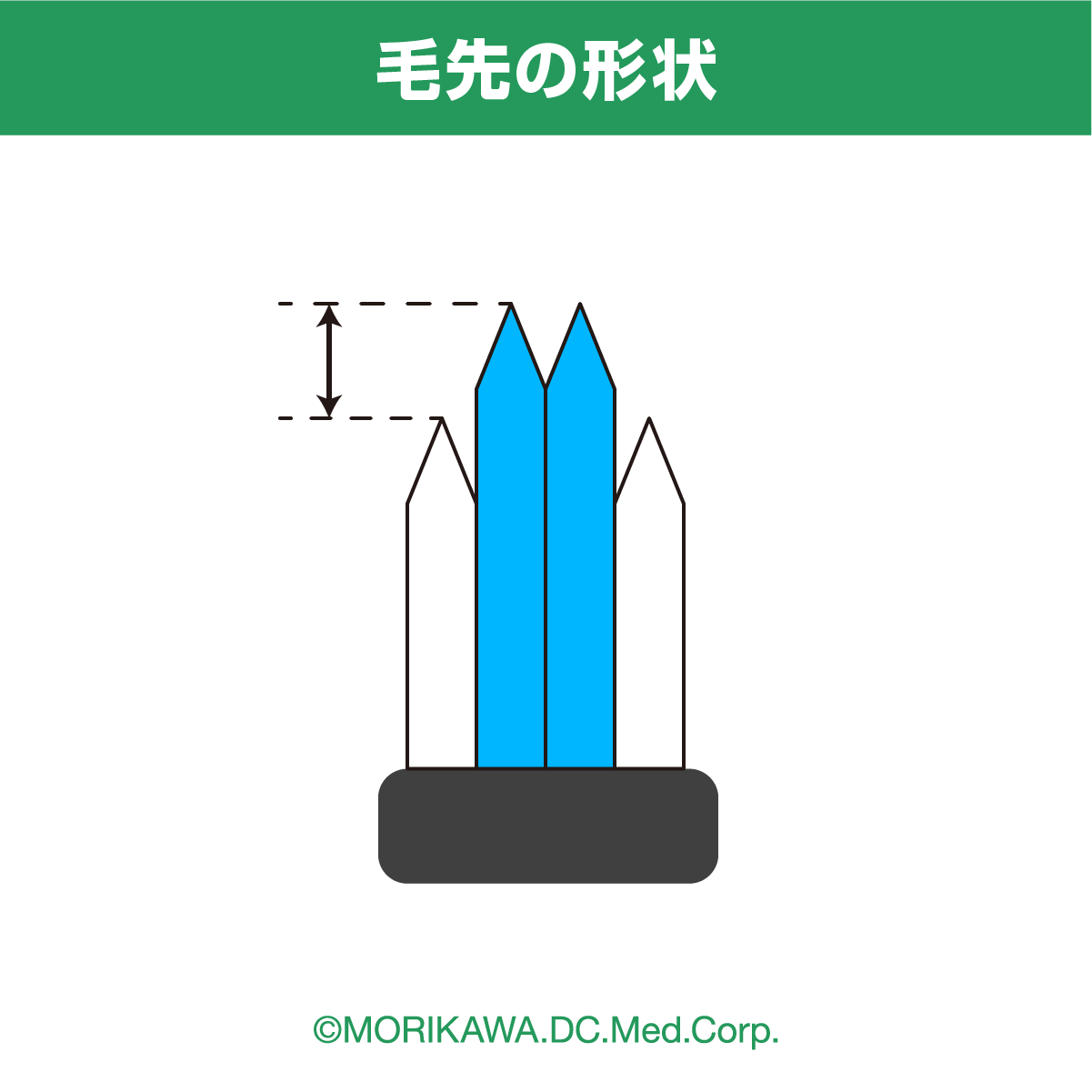

歯ブラシの毛の硬さは一般的に「ふつう」が適しています。硬すぎる歯ブラシは歯ぐきを傷つけ、やわらかすぎる歯ブラシは歯垢を効果的に除去できません。バランスの取れた硬さを選びましょう。 毛先の形状は重要で、凹凸のあるタイプの歯ブラシがおすすめです。これにより、歯と歯の間や歯周ポケットに毛先を届かせやすく、効果的なブラッシングが可能です。

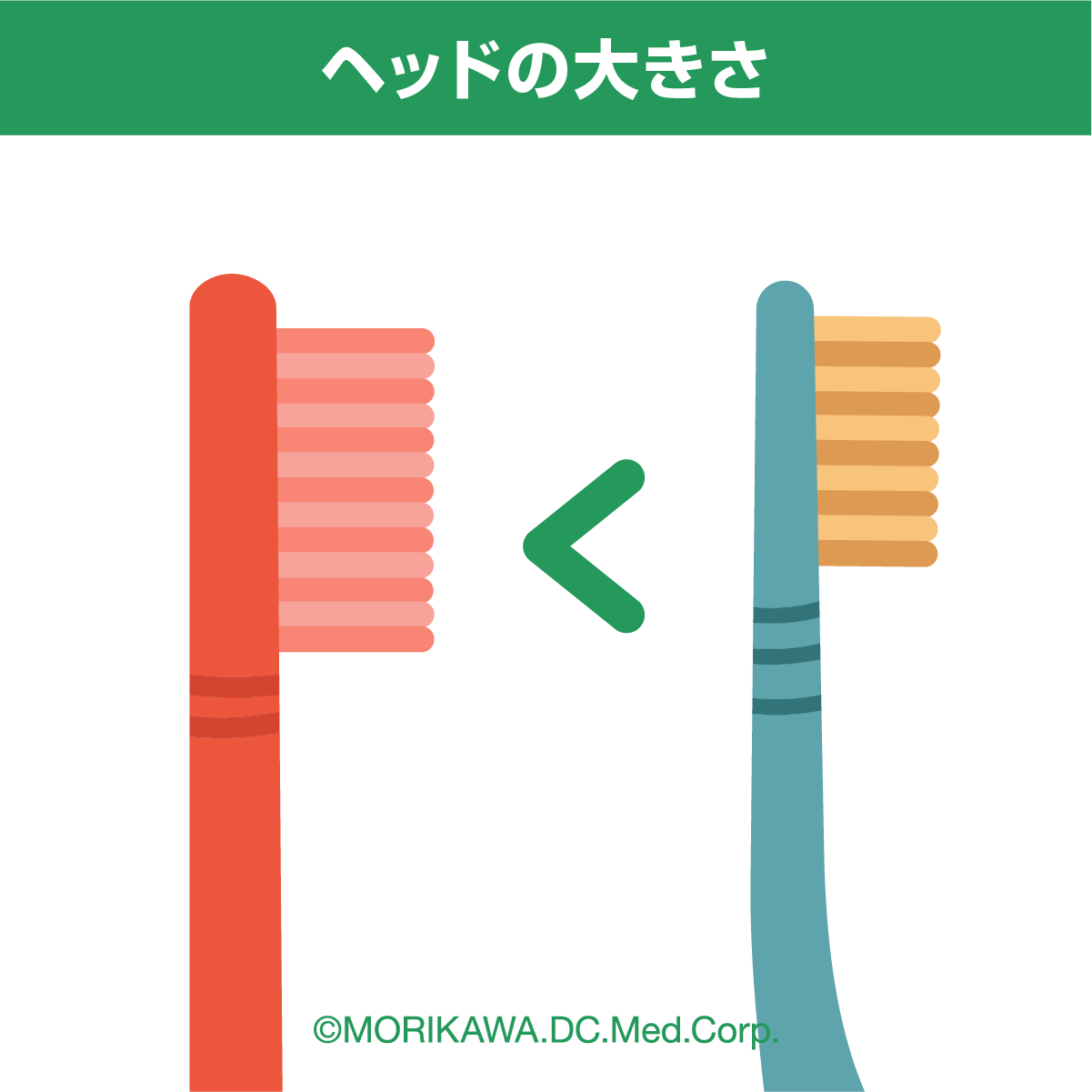

毛先の形状は重要で、凹凸のあるタイプの歯ブラシがおすすめです。これにより、歯と歯の間や歯周ポケットに毛先を届かせやすく、効果的なブラッシングが可能です。 ヘッドの大きさについては、小さめのヘッドが奥歯や細かい箇所にアクセスしやすく、効果的なブラッシングができる利点があります。大きめのヘッドはブラッシングが速く済みますが、小回りが効かないことがあるため、個人の好みに合わせて選びましょう。

ヘッドの大きさについては、小さめのヘッドが奥歯や細かい箇所にアクセスしやすく、効果的なブラッシングができる利点があります。大きめのヘッドはブラッシングが速く済みますが、小回りが効かないことがあるため、個人の好みに合わせて選びましょう。

フロスが小さなケースに巻き取られています。使い捨てのタイプがあり、持ち運びに便利です。

フロスが小さなケースに巻き取られています。使い捨てのタイプがあり、持ち運びに便利です。 フロスがプラスチック製の持ち手に取り付けられたもので、使い捨てできます。

フロスがプラスチック製の持ち手に取り付けられたもので、使い捨てできます。 フロスが取り外し可能で、リフィルができるタイプです。環境に優しい選択肢です。

フロスが取り外し可能で、リフィルができるタイプです。環境に優しい選択肢です。