みなさまこんにちは!

大阪府八尾市に60年にわたり、地域に根ざす歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

当院では、患者さまが抱える歯科に関する疑問や不安に真摯に向き合い、解消できるよう心がけています。歯科医師やスタッフとのコミュニケーションが不足しがちな中、このブログを通じて患者さまと対話し、理解を深める場を提供したいと考えています。

日常生活での歯のお手入れや健康に関する知識は、ご自身の歯の状態を理解し、適切なケアを行う上で非常に重要です。

このブログでは歯に関する基本的な情報から、診療に関する細かい疑問まで、様々なトピックを取り上げています。

患者さまがより良い歯科ケアの選択ができるよう、専門的な情報を分かりやすくお届けしています。

ご質問や疑問がございましたらお気軽にお寄せいただき、私たちが提供する情報を通じて患者様の歯科に関する理解が深まることを願っています。お困りの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらでお手伝いさせていただきます。よろしくお願いいたします!

「乳歯が生えてきたときの歯磨きはどうするの?」の質問に全力回答!

今回は、「乳歯が生えてきたときの歯磨きはどうするの?」などの質問に対して全力でお答えしていきます!

乳歯とは、どのような歯ですか?

乳歯とは、人間の赤ちゃんの時期に生えてくる歯のことです。全部で20本あり、永久歯に生え変わるまでの間、食べ物を噛んだり、言葉を話す練習をするために使われます。

乳歯が生え始める時期や順番には個人差がありますが、一般的には生後6か月頃から下の前歯から生え始め、2歳半頃までに全て生え揃います。

乳歯の特徴は?

本数 : 全部で20本(上の歯10本、下の歯10本)

大きさ : 永久歯よりも小さく、根も短い

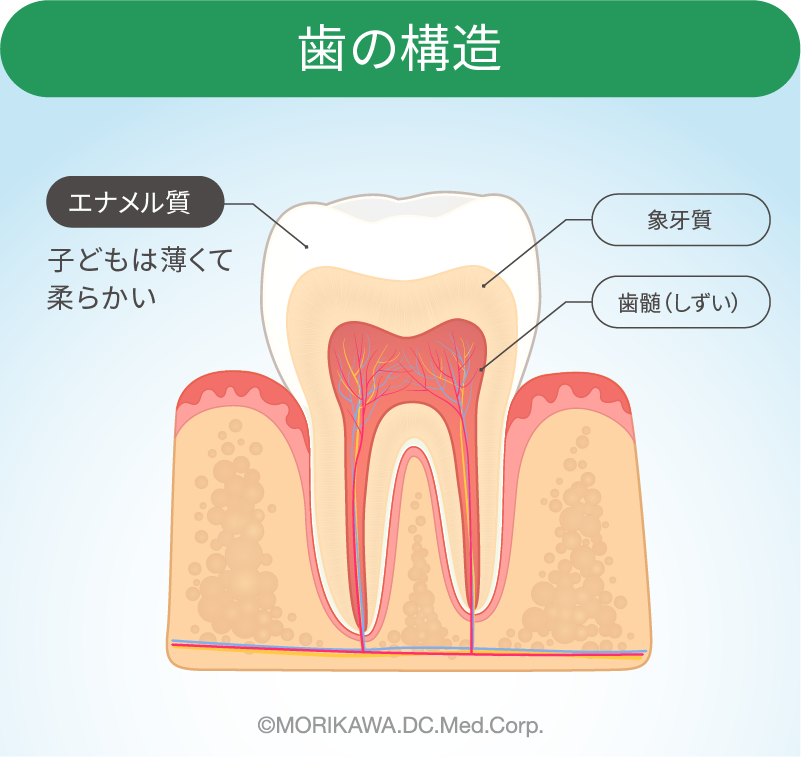

色 : 永久歯よりも白っぽく、エナメル質が薄い

役割 : 食べ物を噛む、言葉を話す練習をする、永久歯が生えるスペースを確保する

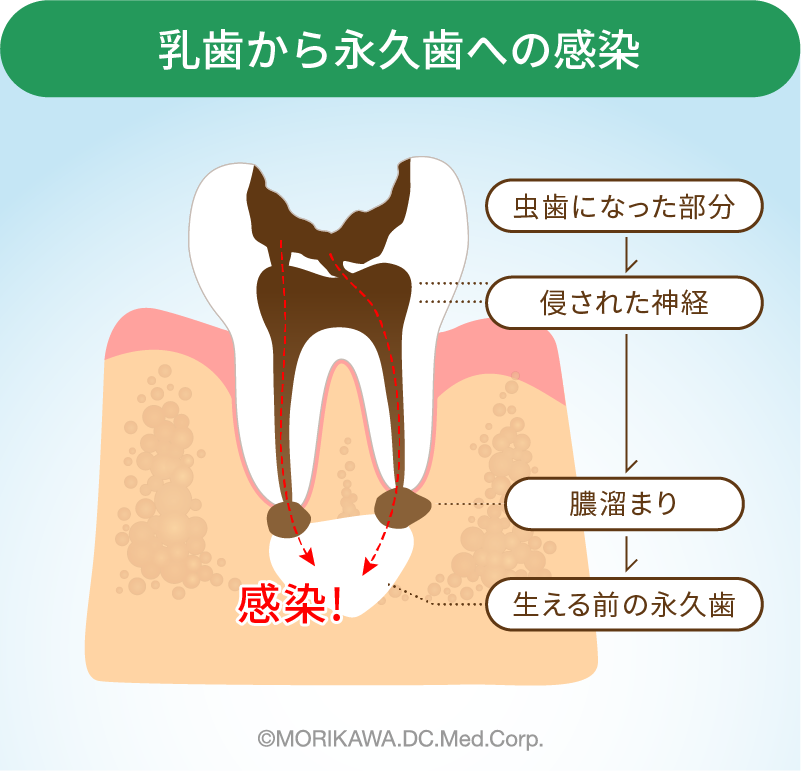

乳歯は永久歯に比べて虫歯になりやすいので、歯が生え始めたら歯磨きを始めることが大切です。また、定期的に歯科検診を受け、虫歯の早期発見・早期治療に努めましょう。

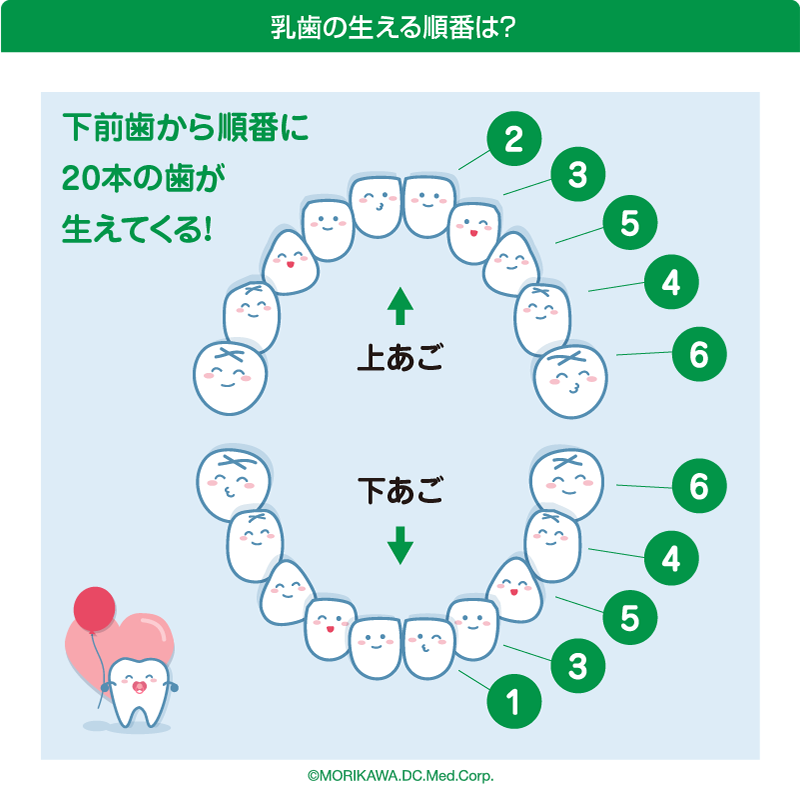

乳歯の生える順番は?

一般的に歯は下の順番で生えてきます。合計で20本の順番をまとめてみました。

- ①下の前歯2本(乳中切歯)

- ②上の前歯2本(乳中切歯)

- ③前歯の脇の2本、上下合わせて4本(乳側切歯)

- ④最初の奥歯が上下左右合わせて4本(第1乳臼歯)

- ⑤前歯と奥歯の間の歯が上下左右合わせて4本(乳犬歯)

- ⑥奥歯が上下左右にもう1本ずつ、合わせて4本(第2乳臼歯)

生後6〜9ヵ月ごろから生えはじめて、3歳ごろまでには⑥まで生え揃うのが一般的です。

もちろん個人差があるため、1年程度遅れる子もいます。

1歳をすぎても1本も生えてこない場合は小児歯科医に相談した方がいいですが、あまり気にしすぎないで見守りましょう。

乳歯が生えてきた時の歯磨きは?

まずはガーゼ磨きから!

赤ちゃんの下の前歯が2本生えたら、まずは歯磨きシートやガーゼでの歯磨きを始めましょう。

- 1.お母さんの膝の上に赤ちゃんを寝かせます。

- 2.ガーゼを指に巻き、ぬるま湯や水で濡らします。

- 3.赤ちゃんの歯を優しく拭き取ります。

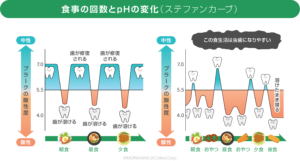

この時期は間食も少なく、よだれ(=唾液)の自浄作用で十分お口を清潔に保っているので、ゴシゴシみがくというよりも、ガーゼで歯の表面を摘んで優しく拭いてあげるだけでも十分綺麗になります。

赤ちゃんの歯磨きは1日何回?

ガーゼ磨きは、1日5〜6回が理想的とされています。食事の回数に合わせて、授乳後や離乳食後に毎回行うのが望ましいです。しかし、1日5〜6回が難しい場合は、夜寝る前に丁寧にケアするだけでも十分です。その他の食後には、簡単に拭き取る程度で問題ありません。また、赤ちゃんに安全な歯ブラシを持たせたり、親が楽しそうに歯磨きする姿を見せることで、赤ちゃんも口のケアに興味を持つようになります。こうして興味を持たせることで、ガーゼ磨きから歯ブラシ磨きへの移行がスムーズに進みます。

歯ブラシに移行してからの歯磨きは?

赤ちゃんの歯ブラシを使い始める時期は、ガーゼ磨きに慣れてきた頃や前歯が半分以上生えた頃が適しています。最初は丁寧に、軽く歯ブラシを口に含ませる程度で十分です。奥歯が生えてくる頃には、1本あたり5秒程度歯ブラシを当てることを目指しましょう。

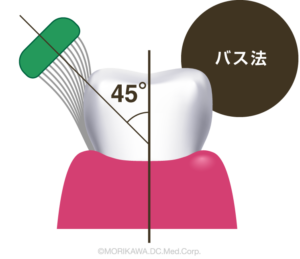

軽い力で手早くみがく

利き手に歯ブラシを持ち、反対の手で赤ちゃんの唇を支えながら磨きます。歯ブラシは、歯1〜2本に対して横に小刻みに動かし、前歯の表側だけでなく裏側も丁寧に磨きましょう。力を入れすぎると赤ちゃんが嫌がる原因になるので、軽い力で磨くことが大切です。ただし、力が弱すぎて汚れが残らないように、毛先が歯と歯の間に入る程度の軽い力で、歯の付け根もしっかり磨いてください。また、長時間かけすぎると赤ちゃんが嫌がるので、手早く磨くようにしましょう。

上唇小帯(じょうしんしょうたい)に歯ブラシを当てない

上の歯を磨く際は、「上唇小帯」(上唇の裏側と歯ぐきの間にあるスジ)に歯ブラシが当たらないよう注意しましょう。この部分に歯ブラシが当たると、痛みを感じて歯磨きを嫌がる子もいます。上唇に指を添えて少し持ち上げ、上唇小帯を保護しながら丁寧に磨くと良いです。

赤ちゃんに歯磨きに慣れてもらうには?

歯みがきの姿勢に慣れる

お母さんが歯ブラシを持つ前に、まずは赤ちゃんが歯磨きの姿勢に慣れることが大切です。赤ちゃんをゴロンと寝かせて、お母さんが上から覗き込むようにしましょう。この姿勢は口の中がよく見え、歯の汚れを取りやすく、赤ちゃんの頭も安定して安全です。お母さんと手遊びなどをしながら、楽しく慣れさせていくと良いでしょう。なお、向かい合わせの姿勢は、赤ちゃんの頭が動いて危険なうえ、口の中が見えにくく磨き残しが出やすいので避けましょう。

口の周りに触れられることに慣れる

赤ちゃんと手遊びをしながら、口の周りを軽く触れて少しずつ慣れさせていきましょう。こうすることで、赤ちゃんが口の周りを触られることに抵抗を持たなくなります。優しくチョンチョンと触ることで、自然に慣れさせることができます。

歯ブラシに慣れる

次はいよいよ、歯ブラシを口に入れる練習です。最初は軽く歯に歯ブラシを当てるなどして、少しずつ歯ブラシの感触に慣れさせましょう。歯にチョンチョンと当てる程度から始めると、赤ちゃんも抵抗なく受け入れやすいです。

乳歯にフッ素塗布はしたほうがいいの?

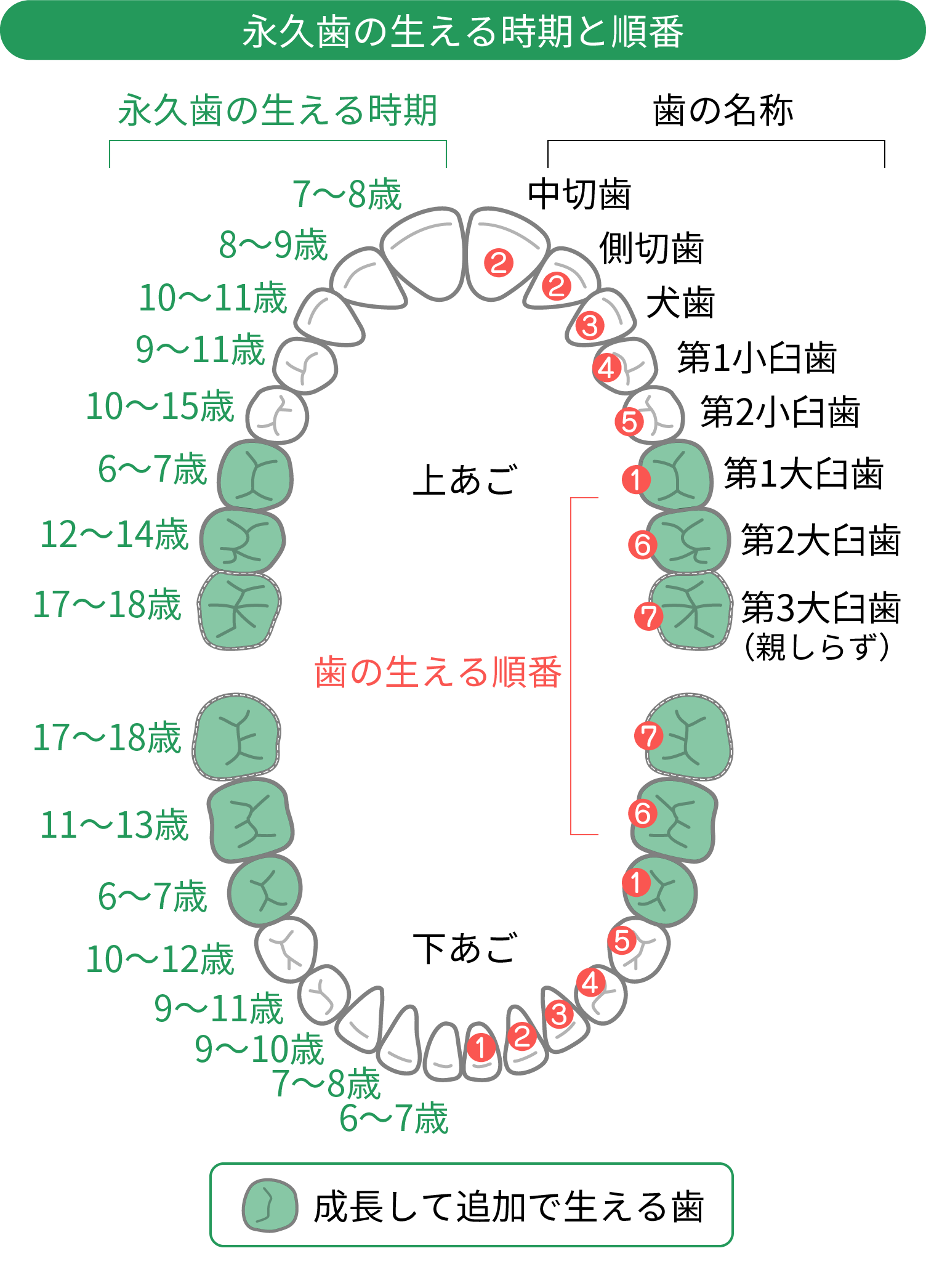

フッ素塗布は、子供の頃から行うことで虫歯に強い歯を育てることができます。以下に、フッ素塗布を始める時期と継続する期間について詳しく説明します。ぜひ参考にしてください!フッ素塗布は、1歳半頃から始めるのが理想です。この時期には乳歯が上下4本ずつ生え揃い、フッ素を塗布するのに適しています。その後、定期的に3〜6ヶ月ごとに塗布を続けることが推奨されます。特に乳歯の奥歯が生え始める2歳半頃には、フッ素塗布を積極的に行うと良いでしょう。永久歯が生え揃う14〜15歳頃まで継続的にフッ素塗布を行うことで、虫歯予防効果が高まります。

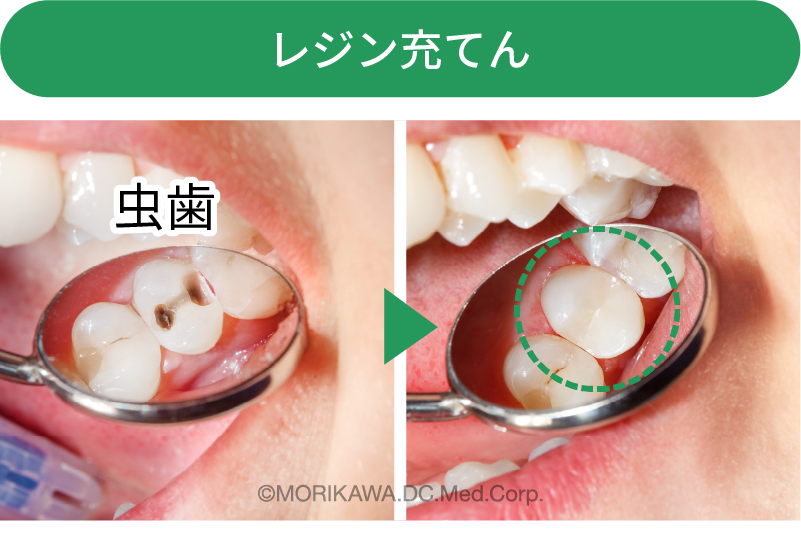

お子さまは歯質が弱いのでフッ素塗布が効果的

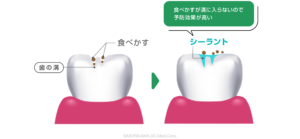

乳歯は、大人の歯(永久歯)に比べて柔らかく、表面のエナメル質も半分ほどの厚みしかありません。このため、虫歯になると進行が早く、神経に達するのも速くなります。「永久歯が生えるから、乳歯の虫歯は問題ない」と考えるのは危険な考えです!乳歯が虫歯で失われると、そのスペースに他の歯が移動してしまい、歯並びが悪くなります。また、虫歯菌が増えると永久歯も虫歯になりやすくなります。子供の時期は、大人以上に虫歯予防に力を入れることが、健康な永久歯を育てる秘訣です。歯科医院が推奨する虫歯予防策として「フッ素塗布」があります。フッ素は、自然界に存在するミネラルで、食品や飲料にも含まれています。フッ素は、エナメル質を再石灰化し、歯の質を強化し、虫歯菌を弱める効果があるため、非常に効果的です。特に生えたばかりの子供の歯は柔らかく、フッ素を効率よく取り込めるので、幼少期からのフッ素塗布が勧められます。歯科医院では、高濃度のフッ素を使用して、より効果的に歯を強化します。フッ素塗布は、1歳半頃から始め、15歳頃まで定期的に行うことが理想です。1歳〜1歳半の時期には、乳歯の前歯が上下4本ずつ生え揃うため、このタイミングで初めてのフッ素塗布を行いましょう。子供が歯医者に嫌がらないように、少しずつ慣れさせることが大切です。フッ素は、繰り返し塗布することで効果が高まります。初回の塗布後は、3ヶ月〜6ヶ月ごとに定期的に行うと良いでしょう。特に虫歯になりやすい乳歯の奥歯が生えた後(2歳半頃)は積極的にフッ素塗布を行い、必要に応じてレジンで溝を埋めるシーラント処置も効果的です。そして、永久歯が生え揃う14歳〜15歳頃まで、定期的なフッ素塗布を続けましょう。生え始めの永久歯もフッ素をよく取り込むため、虫歯予防効果が高いです。永久歯は一生使う大切な歯なので、早い段階からしっかりと虫歯予防を行いましょう。フッ素が歯にもたらす効果に関しては、当院のブログで紹介しております「フッ素の塗布は何のためですか?をご覧ください!

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、乳歯が生えてきたときの歯磨きはどうするの?の質問にお答えさせていただきました!歯が1本でも生えたら赤ちゃん用歯ブラシで歯みがきして、早めに歯ブラシの感触に慣れさせて、習慣づけることが大切です。

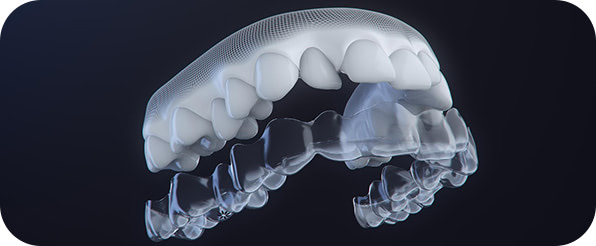

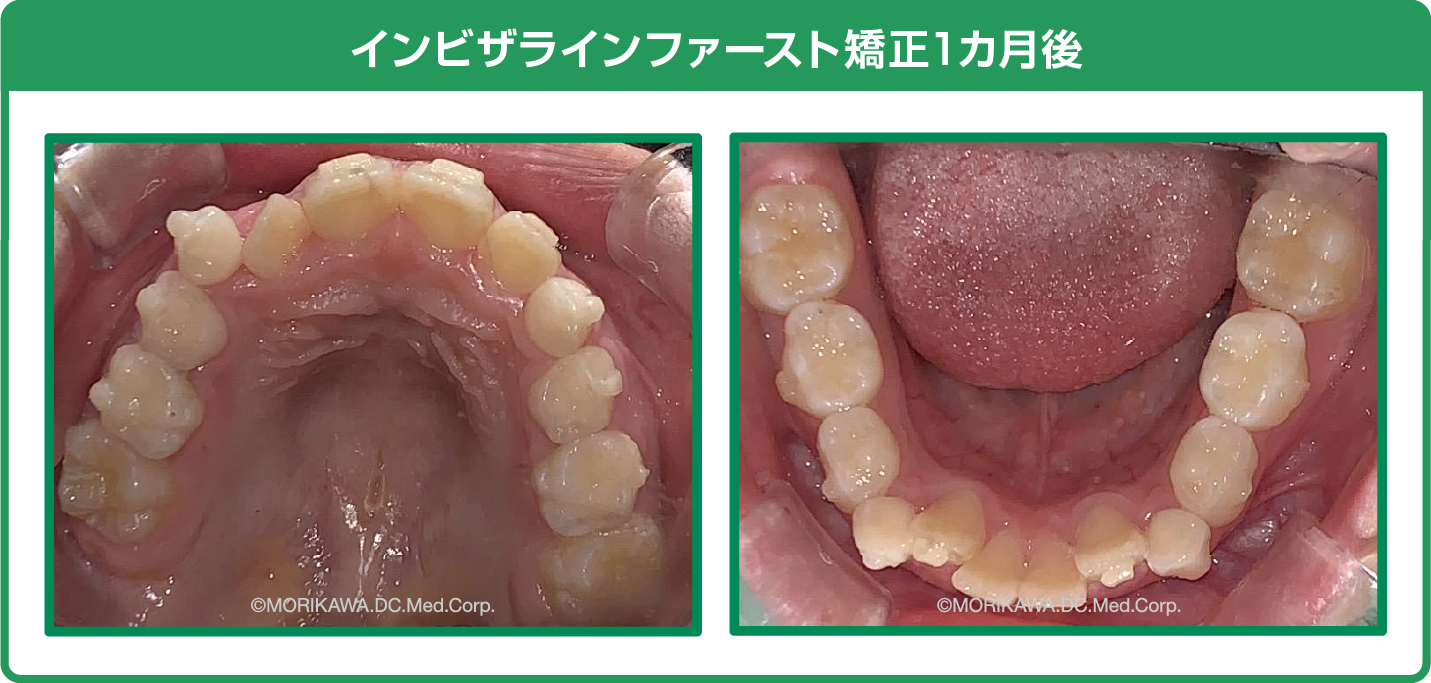

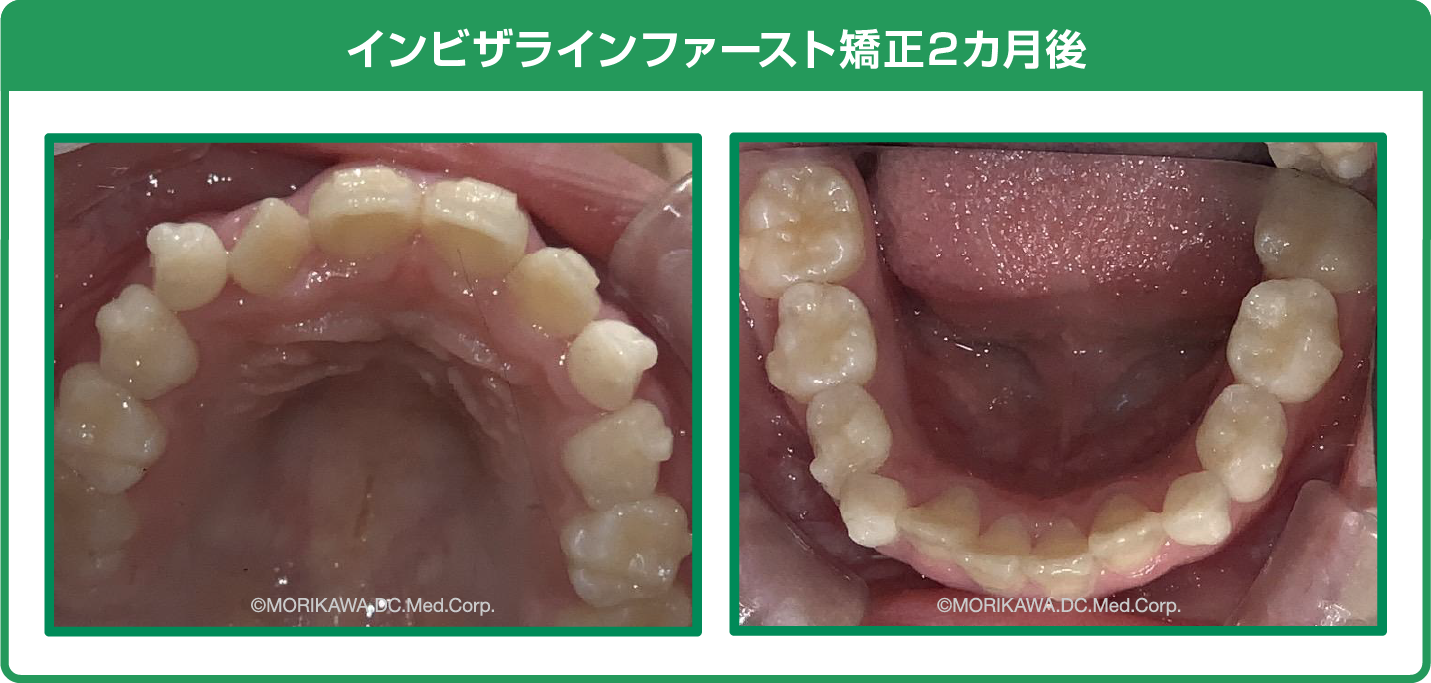

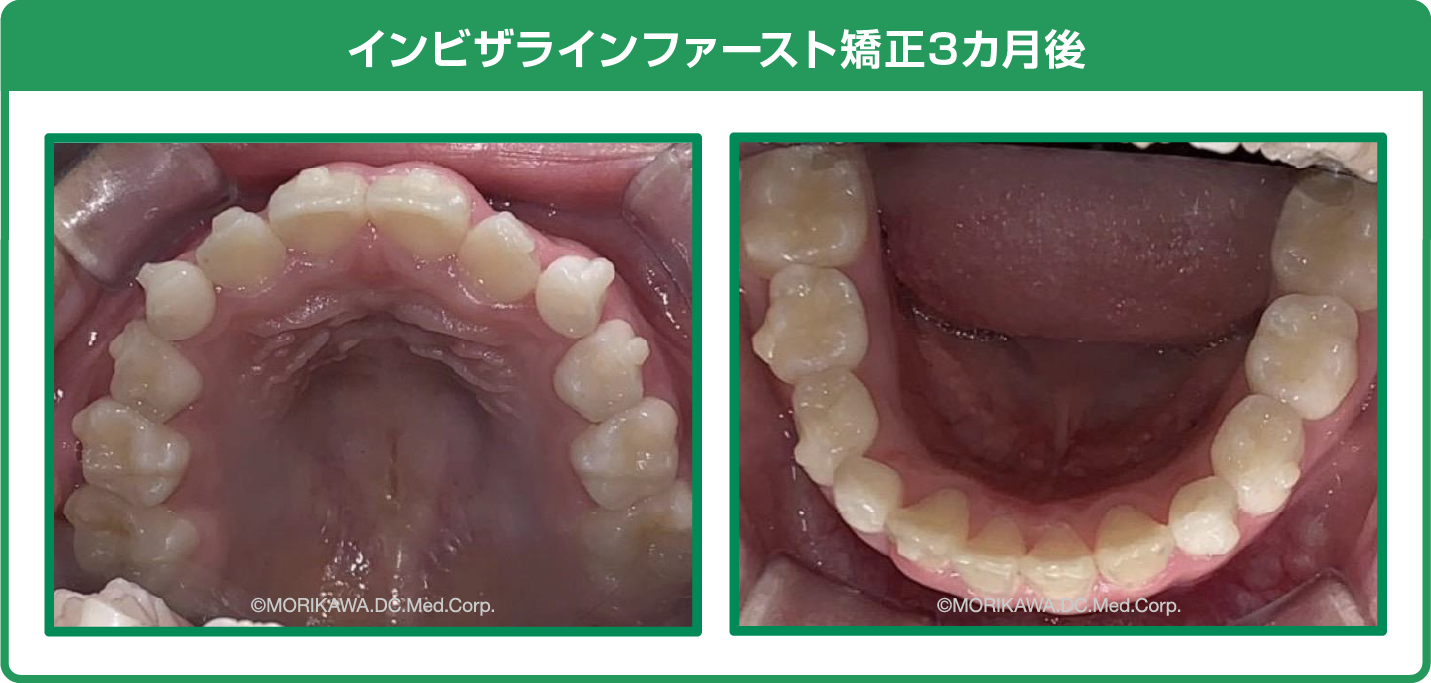

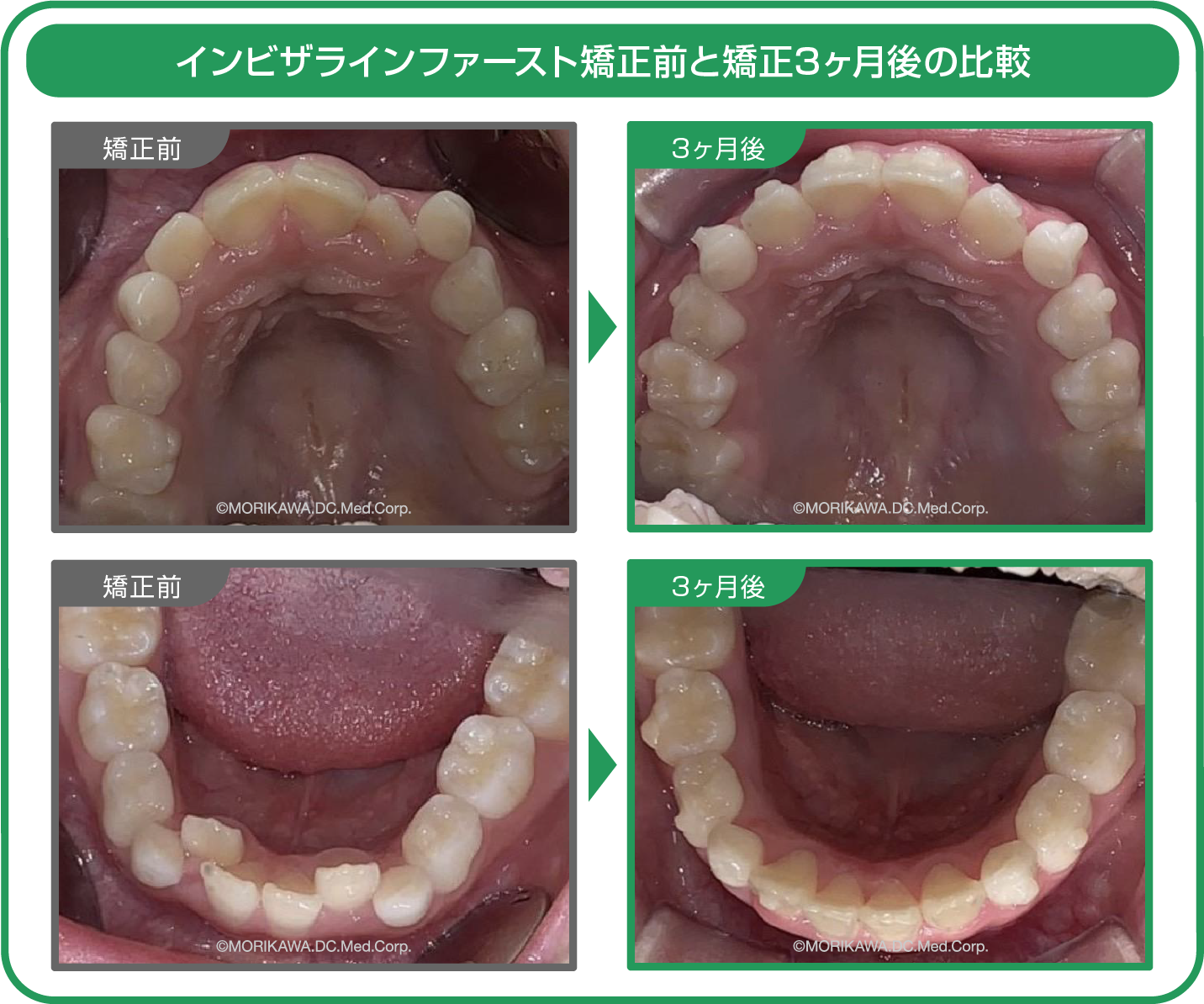

お子さまの歯が生え揃ったら、歯並びのことを気にされる方も出てこられると思います。

もりかわ歯科ではマウスピース矯正にも力を入れています。矯正に少しでも興味のある方はお気軽にご相談ください。

大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科では日々の診療で患者さまとの対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を行っております。

歯に関する心配事がございましたらいつでも大阪府八尾市にある歯医者、もりかわ歯科へお越しください。

歯列矯正をお考えの方も当院では矯正無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページをご覧ください。