こんにちは。大阪府八尾市の歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医や診療所のスタッフにとっては当たり前の知識でも、患者さんは歯の専門家ではありませんので、様々な疑問を抱かれるのは当然です。

歯やそれに関連する体のことについて、患者さんが知りたいことを理解し、納得していただくことが大切だと我々は考えています。

診療中にすべての疑問にお答えできれば一番なのですが、時間をかけて詳しく説明することもできない現状があります。

そこで、通常の診療でよく寄せられる質問に対して、当院のブログで順次お答えしていくことにしました。

このブログを通じて、患者さんが歯医者に対して抱く疑問や不安を解消できるよう、少しでもお手伝いできればと願っています。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「マウスガードやナイトガードの使用って歯に何か影響あるの?」の質問に全力回答!

今回は、一般的に「マウスガード」や「ナイトガード」と呼ばれる、歯や顎にかかる負担を軽減するためのマウスピースが歯に与える影響についてよくいただく質問に対し全力でお答えしていきます!

マウスガードとは

マウスガード(口腔保護具)は、歯科医療やスポーツなどで使用される口の中を保護するための装置です。主な目的は、歯や口腔組織を怪我やダメージから守ることです。マウスガードはいくつかの異なるタイプがありますが、主に以下の2つのカテゴリーに分けることができます。

歯科用マウスガード

歯ぎしりや寝ている間に歯を食いしばるなどの問題に対処するためのものです。これらのマウスガードは、歯科医によってカスタムフィットされることが一般的で、患者の歯型に合わせて作られます。歯科用マウスガードは歯を保護し、歯ぎしりによる歯の摩耗や夜間の顎関節症状を軽減するのに役立ちます。

スポーツマウスガード

スポーツの際に口や歯をケガから守るためのものです。野球、サッカー、ボクシングなど、激しい接触や打撃が予想されるスポーツでは、選手が口に被ることで歯や口腔組織を守ります。これらのマウスガードは一般的に柔らかいプラスチックやゲルでできており、一般的な市販品や適応型のものがあります。

マウスガードは歯の保護だけでなく、口腔全体を守り、スポーツ中や睡眠中の怪我やダメージを軽減するために使用されます。

マウスガードとマウスピースの違いは何ですか?

実は、同じアイテムなのに、異なるスポーツでは異なる呼び名が使われています。イギリスのボクサー向けに開発されたマウスピースは、その小さなゴムの破片に由来しています。そのため、ボクシングではこれを「マウスピース」と呼びますが、他のスポーツでは通常「マウスガード」と呼ばれています。このアイテムは、使用されるスポーツによって異なる呼称が存在するという興味深い特徴を持っています。

マウスガード(マウスピース)は必要ですか?

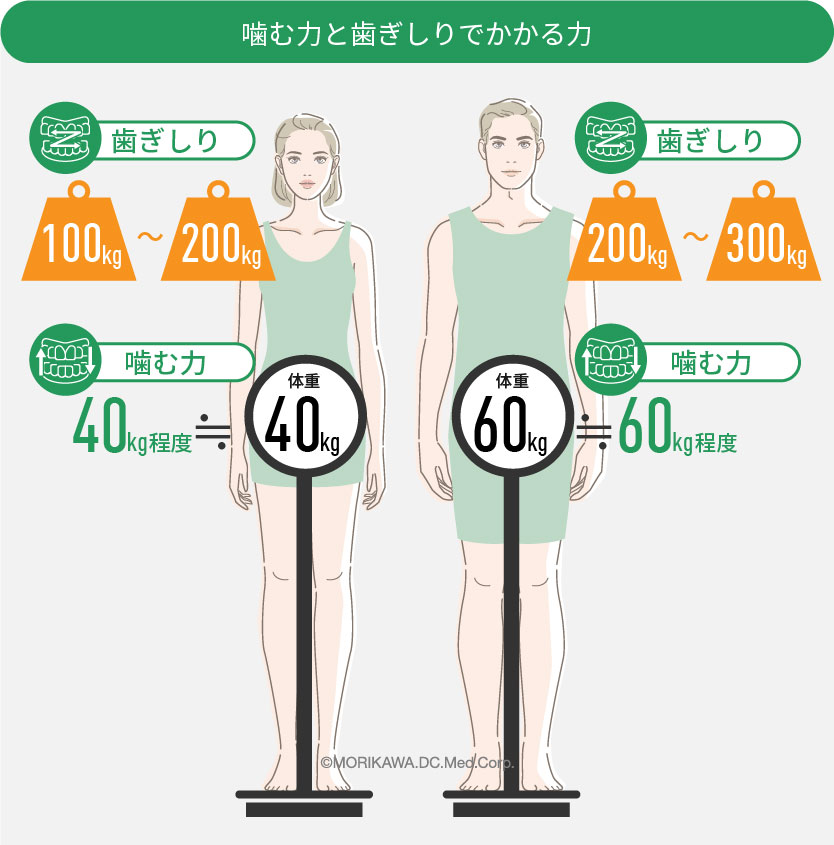

スポーツ選手は、衝撃の瞬間、身体の接触、緊張などで通常の人よりも何倍も歯を強く噛みしめがちです。そのため、自身の噛む力によって歯が折れる可能性が高まり、通常の人よりも歯の摩耗が速く進むことがあります。マウスガードは、こうした歯の摩耗を防ぐ役割を果たします。

ナイトガードとは

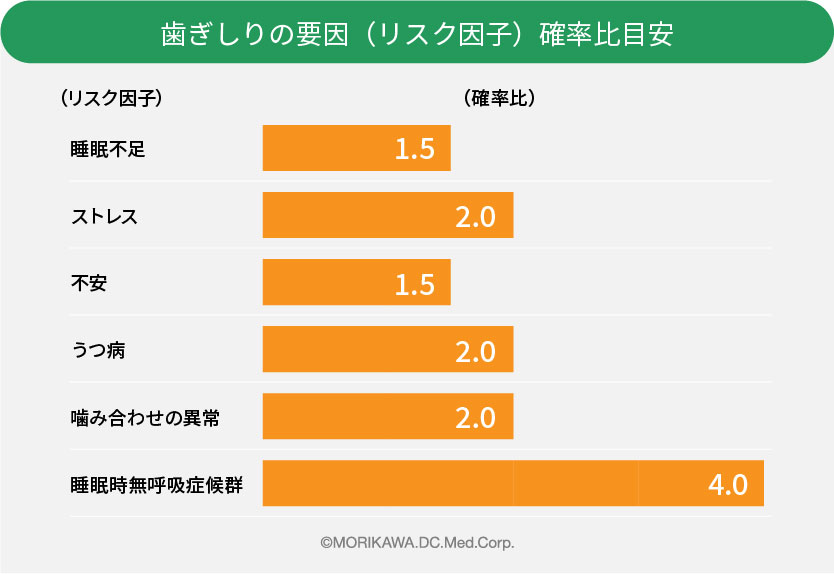

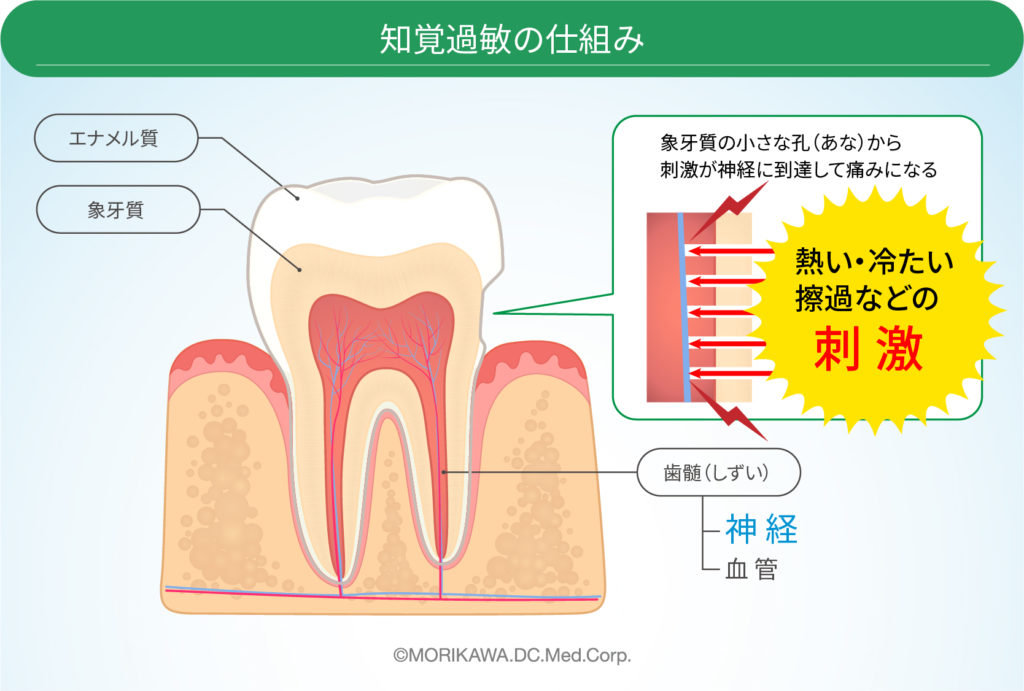

ナイトガードとは、主に睡眠中における歯ぎしりや食いしばりによる問題に対処するための装置です。これらの習慣は知覚過敏や歯周病、顎関節症などの様々な口腔健康上の問題を引き起こす可能性があります。ナイトガードは、通常、上顎(上の歯)に装着する薄いマウスピースの形態をしており、これによって睡眠中に歯や顎にかかる余分な負担を軽減し、口腔健康を保護します。

ナイトガードはどれくらいで効果が現れますか?

ナイトガードの有効性は、おおよそ1週間で効果を感じられます。ただし、歯ぎしり、食いしばり、噛みしめの原因が歯の高さの違いによる噛み合わせの不調和である場合は、歯を削って噛み合わせを調整するなどの治療が必要なこともありますので、ナイトガードを使用しても効果を感じられない場合は歯医者に相談してください。

ナイトガードは歯ぎしりにも効果がありますか?

ナイトガードの使用により、歯ぎしり・食いしばり・噛みしめの方に以下の効果が期待されます。

・歯のすり減りを防ぐ

・歯の揺れを防ぐ

・詰め物・被せ物の破損、脱離を防ぐ

・顎関節の負担を軽減する

効果は約1週間で現れますが、歯の高さの違いによる問題であれば噛み合わせの調整が必要な場合もあります。

ナイトガードを就寝時に使用すると、どんな影響がある?

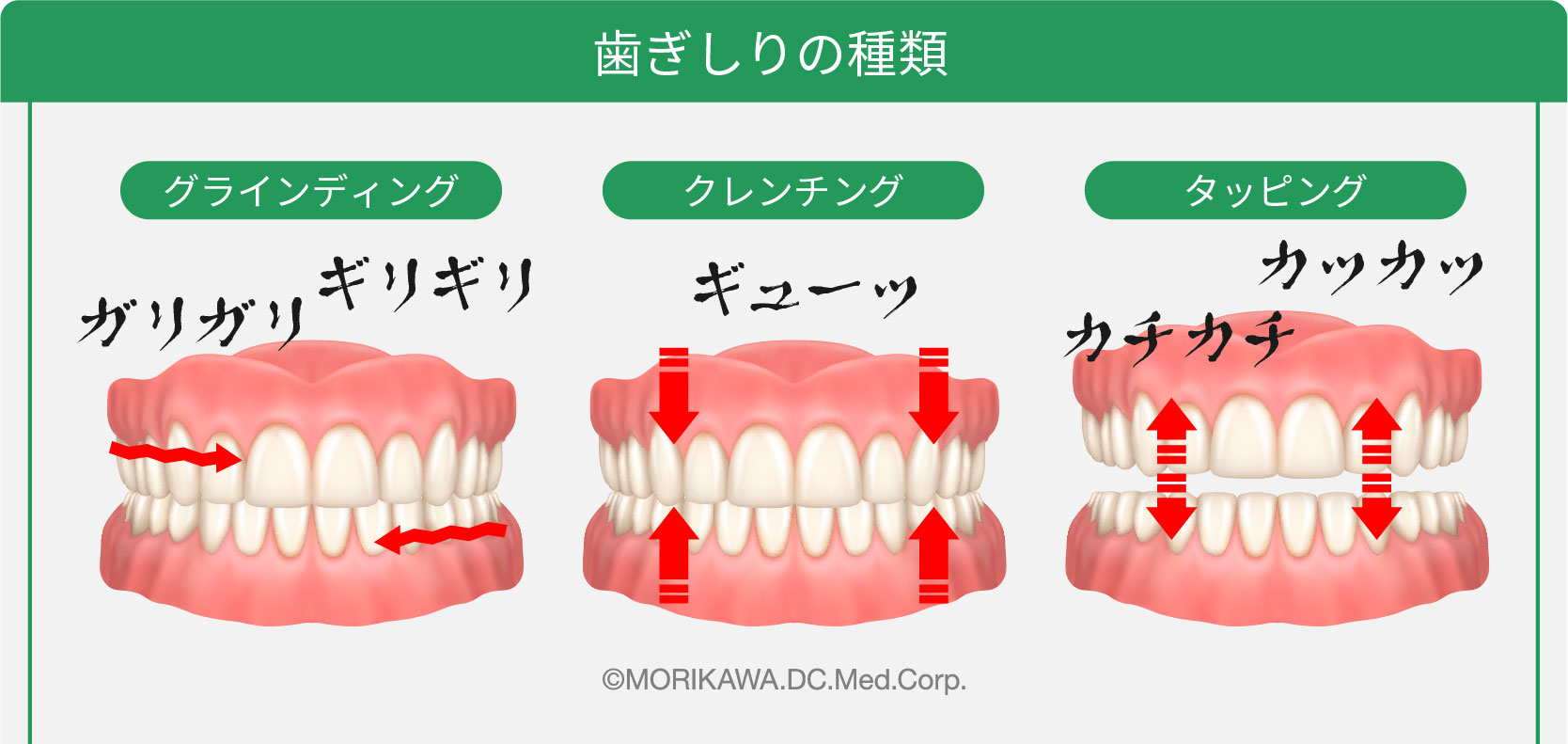

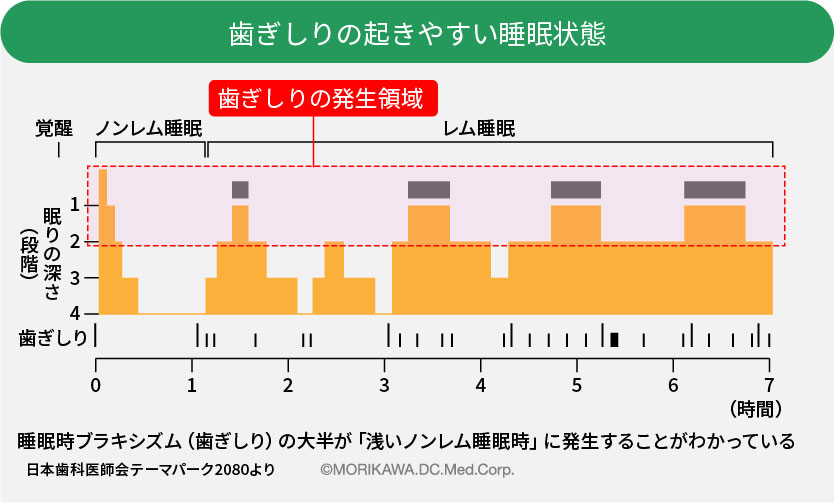

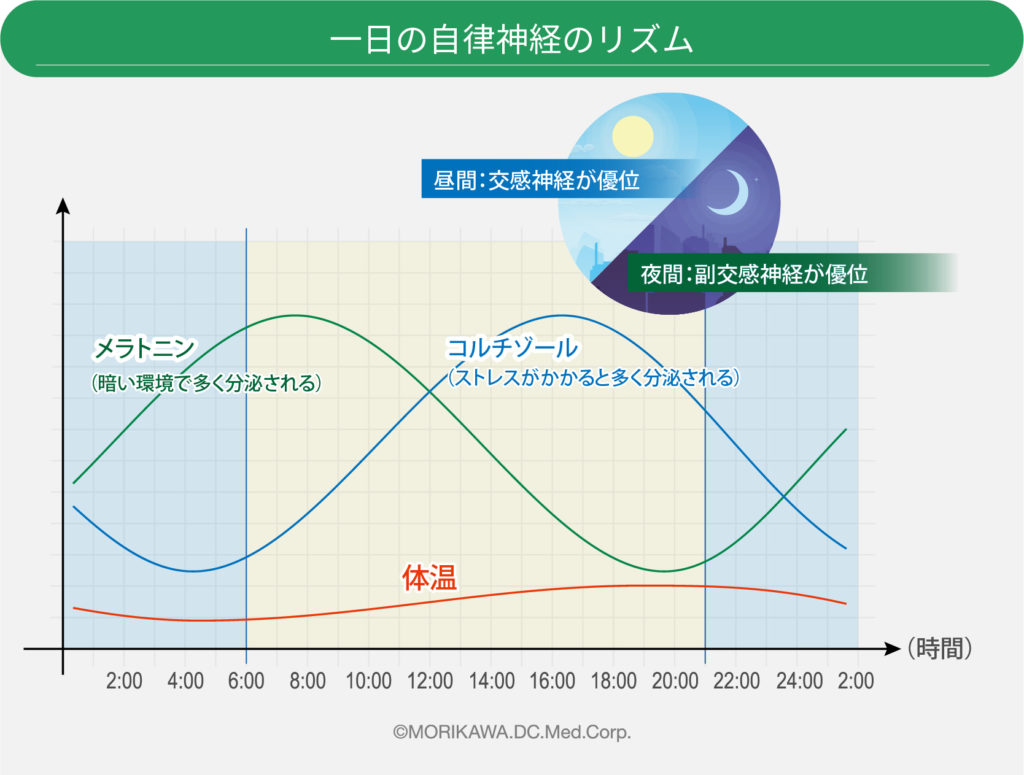

睡眠中の食いしばりや歯ぎしりは、起床時の6倍もの力が歯にかかるというデータがあります。これらの問題は主に精神的なストレスによって引き起こされると考えられています。自身でストレスを軽減するのは難しいかもしれませんが、寝る前にできるだけリラックスして顎の筋肉の緊張を和らげ、良質な睡眠を促進することが重要です。

ナイトガードの使用により、マウスピースが歯にかかる負担を軽減してくれます。歯ぎしりや噛みしめを完全に治癒するわけではありませんが、無理な力が歯に与える損傷を和らげるのに役立ちます。

ナイトガードは日中でもつけてもいいですか?

昼間に無自覚に歯ぎしりをしてしまう方には、昼間中の使用も考慮されることがあります。もし歯ぎしりが睡眠中だけの問題であれば、ナイトガードの装着も寝ている間だけで十分です。

ナイトガードの注意点は?

ナイトガードを使用する際は、虫歯菌が繁殖しやすいため、装着前と後には必ず歯磨きを行ってください。 ナイトガードをはめる際は、歯で噛み込むのではなく、手で正しくはめるよう心がけましょう。 毎晩就寝前にナイトガードを装着し、朝起きたら取り外して水か専用の洗浄剤で洗うようにしましょう。

ナイトガードのデメリットは?

ナイトガードの欠点として、つけている時に違和感を感じやすく、眠っている最中にマウスピースを外してしまうことがあることが挙げられます。これは個人差があり、一部の人は安心して使用できる一方で、他の人にとっては適応が難しい場合もあります。

歯医者でマウスピースを作る理由は何ですか?

マウスピースの製作の目的は、歯ぎしりや歯の食いしばりの治療にあります。これらの習慣が続くことで、顎の痛みや肩こり、詰め物の損傷など、さまざまな影響が生じる可能性があります。歯ぎしりや歯の食いしばりは通常、睡眠中に発生するため、就寝中に使用できるマウスピースが治療に使用されます。

マウスピースを綺麗に保つ方法はありますか?

マウスピースを清潔な状態で使うことは非常に重要です。使用する前後には、正しい洗浄と十分な乾燥を心がけましょう。専用のマウスピース洗浄剤や石鹸、ぬるま湯を使用して徹底的に洗浄し、清潔さを維持します。

専用の洗浄剤には、殺菌や消臭効果があり、これを併用することでより一層の効果が期待できます。さらに、乾燥させる際には清潔な乾燥用ケースを使用するか、風通しの良い場所で充分に乾燥させることが肝要です。

それに加え歯磨きを終えた後にマウスウォッシュを利用して口内も清潔に保つと、細菌の増加を防ぐことができます。

ナイトガードの洗い方(お手入れ方法)

水道水を使用した歯ブラシのお手入れ方法

最も手軽な方法は、水道水を流しながら「柔らかい歯ブラシ」を使用してマウスピースを洗います。

ただし、歯磨き粉を使用すると、その中の研磨剤の効果により微細な傷ができる可能性があります。これらの傷ができると、細菌がつきやすくなり、汚れが残る可能性があります。そのため、歯磨き粉は使わずに水だけで洗浄しましょう。

ただし、マウスピースのタイプによっては、歯ブラシを使用しない方が良い場合もあるので、洗浄方法については歯医者で相談することがおすすめです。

マウスピース専用の洗浄剤を利用する

マウスピース専用の洗浄剤は、見えない汚れやにおいを除菌できるため、マウスピース全体を徹底的に洗浄するのに適しています。毎日の歯ブラシでは落としきれない汚れを取り除くために、週に1度程度は洗浄することをおすすめします。

つけおきタイプの洗浄剤は手軽で、洗浄剤をぬるま湯に溶かしておくだけです。ただし、洗浄剤のつけおき時間はメーカーによって異なるため、指定の時間を守るようにしましょう。長時間つけすぎるとマウスピースが劣化する可能性もあるため、使用時間にも注意が必要です。

超音波洗浄機の活用

眼鏡を洗浄する超音波洗浄機でも、マウスピースを洗浄することが可能です。歯医者でも使用されることがあるこの機械は、市販でも数千円から入手でき、手軽に洗浄作業を行えます。ただし、安価な超音波洗浄機は効果が弱いことがあるため、購入前に検討が必要です。

お手入れの際の留意点

- マウスピースが変形する可能性があるため、熱いお湯での洗浄は避けてください。

- 歯磨き粉には研磨剤が含まれている場合があるため、使用しないでください。

- 歯ブラシでの洗浄時には力を強くかけないようにしてください。

マウスピース装着で口腔内の細菌を増殖させないために

ナイトガードや、矯正用マウスピースのように長時間マウスピースを装着する場合、口腔内の細菌が増殖する可能性が高まりますので、日頃からの丁寧な歯磨きはもちろん歯医者でのメンテナンスもかかせません。

マウスピースを装着し始めたらそれまでよりもこまめに歯医者へメンテナンスに通っていただくことをお勧めします。

医療法人甦歯会もりかわ歯科では丁寧なメンテナンス・予防歯科も行っておりますので、いつでもお気軽に来院してください。

詳しくは当院予防歯科ページをご覧ください。

マウスガードやナイトガードの使用でお悩みの方はもりかわ歯科に相談ください

もりかわ歯科の優秀なドクターや衛生士が親身にマウスガードやナイトガードについてお悩みごとを伺いますので、ご相談ください。

それ以外でも、歯や口腔内に関するお悩みもご相談をお受けしておりますので、一度お気軽にご相談にいらしてください。

噛み合せや歯並びの根本治療をお考えの方

日頃から歯ぎしりや噛み合せでお悩みの方、もしかしたらその原因は歯並びにあるかも知れません。

医療法人甦歯会もりかわ歯科ではマウスピース矯正(インビザライン)のダイヤモンドプロバイダーに選ばれた日本でも1%の歯医者です。

一度根本原因を探るだけでも構いませんので、無料相談へお越しください。

当院の矯正ページもご覧くださいませ。

まとめ

いかがだったでしょうか?

スポーツをされていてマウスガードが必要な方、歯ぎしり・食いしばりの癖がある方でナイトガードの作製をお考えの方は、もりかわ歯科へお気軽にご相談ください。

大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科では日々の診療で患者さまとの対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を行っております。

歯に関する心配事がございましたらいつでも大阪府八尾市にある歯医者、もりかわ歯科へお越しください。

審美歯科にご興味のある方、歯列矯正をお考えの方も当院では矯正無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。

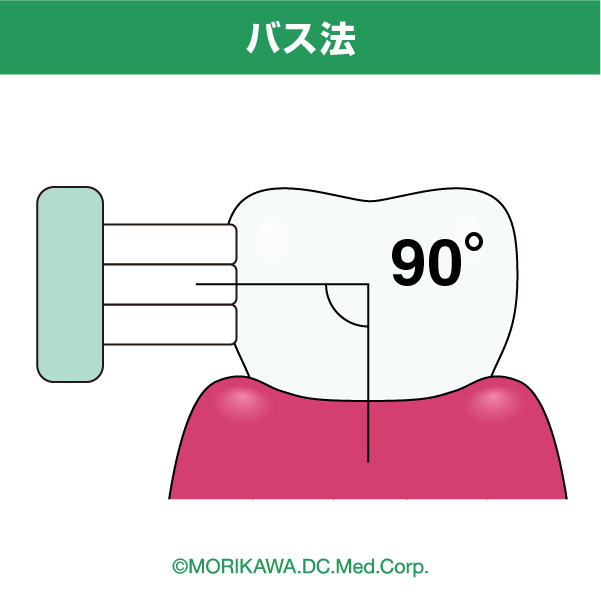

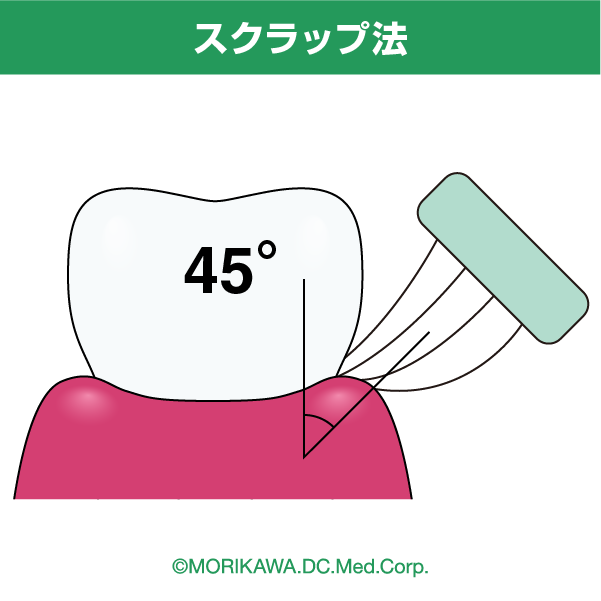

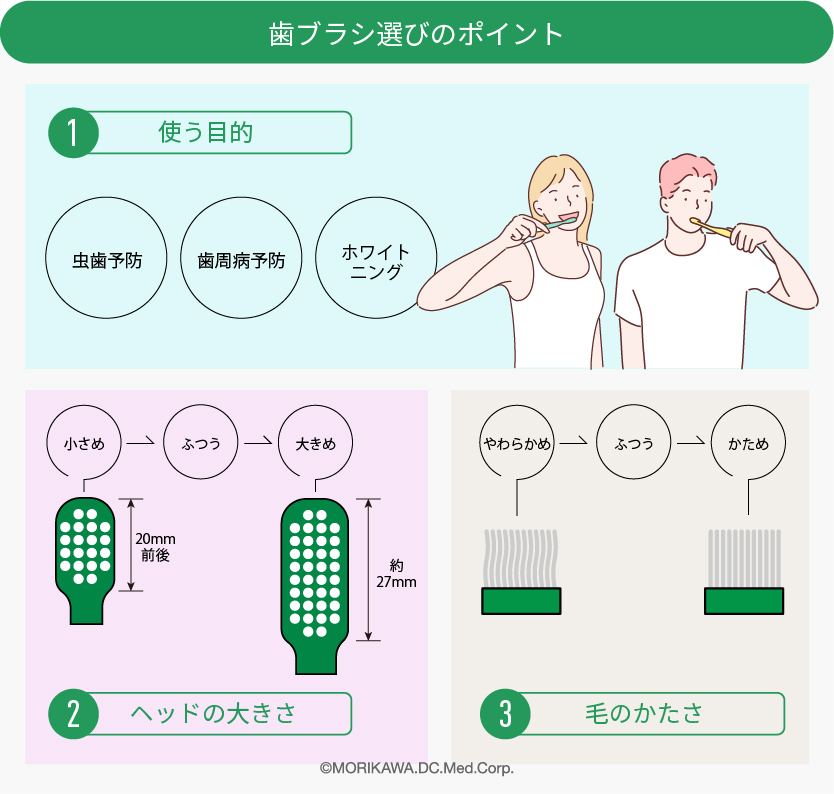

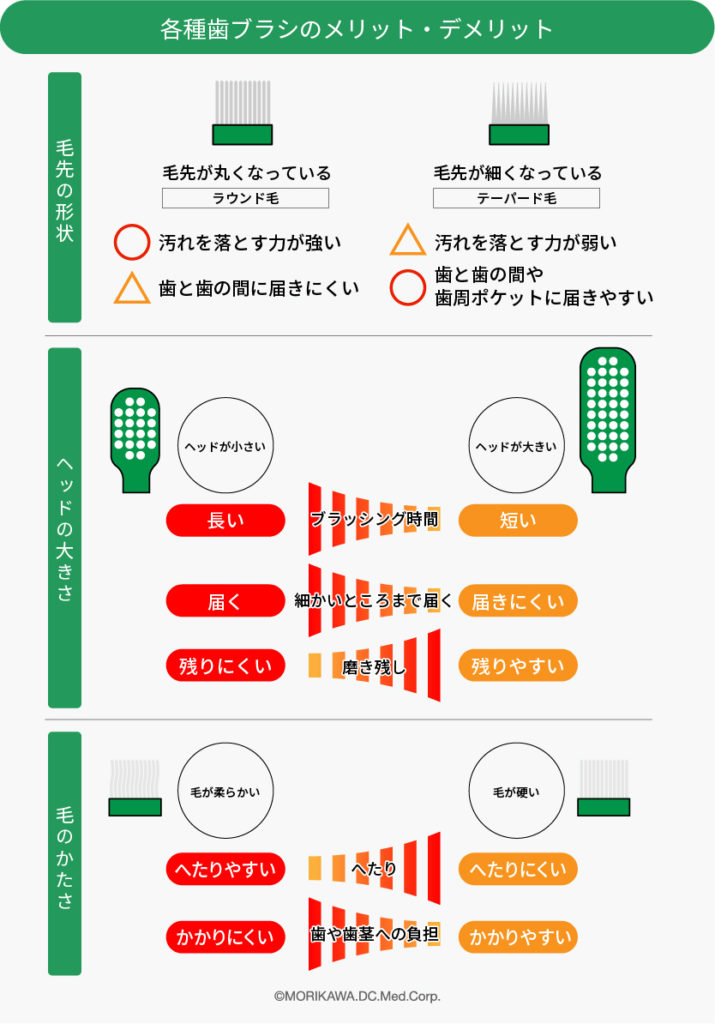

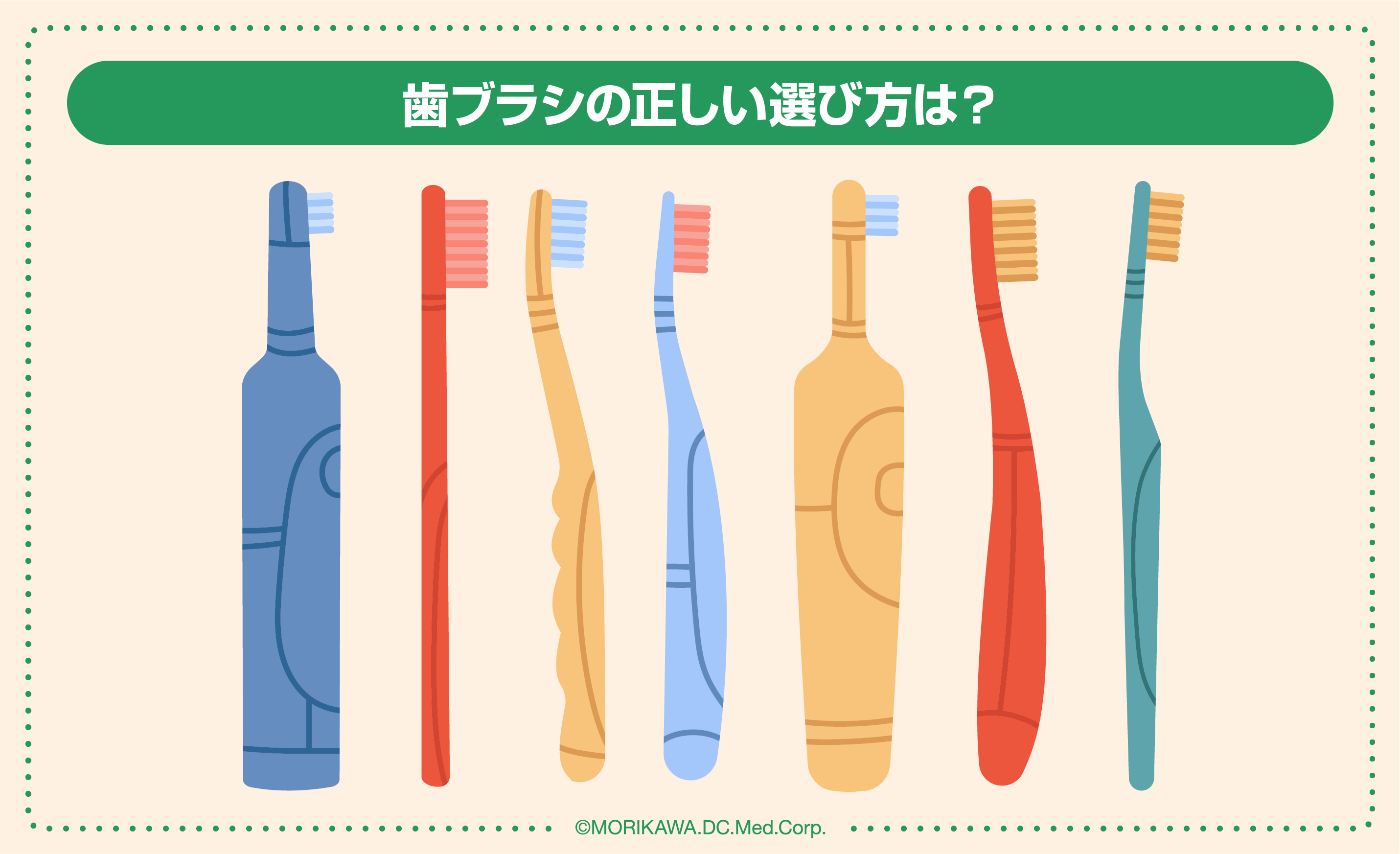

歯ブラシの毛の硬さは一般的に「ふつう」が適しています。硬すぎる歯ブラシは歯ぐきを傷つけ、やわらかすぎる歯ブラシは歯垢を効果的に除去できません。バランスの取れた硬さを選びましょう。

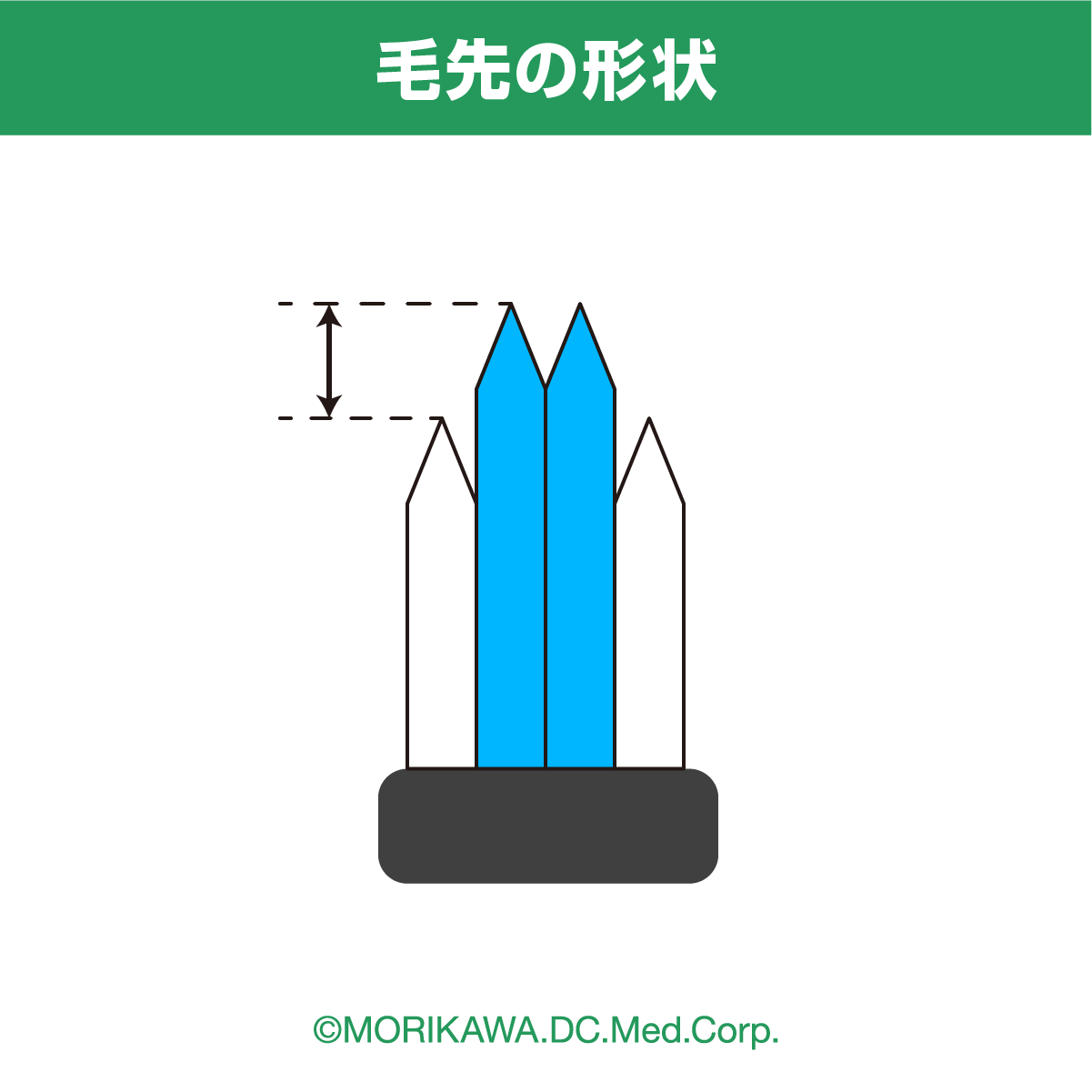

歯ブラシの毛の硬さは一般的に「ふつう」が適しています。硬すぎる歯ブラシは歯ぐきを傷つけ、やわらかすぎる歯ブラシは歯垢を効果的に除去できません。バランスの取れた硬さを選びましょう。 毛先の形状は重要で、凹凸のあるタイプの歯ブラシがおすすめです。これにより、歯と歯の間や歯周ポケットに毛先を届かせやすく、効果的なブラッシングが可能です。

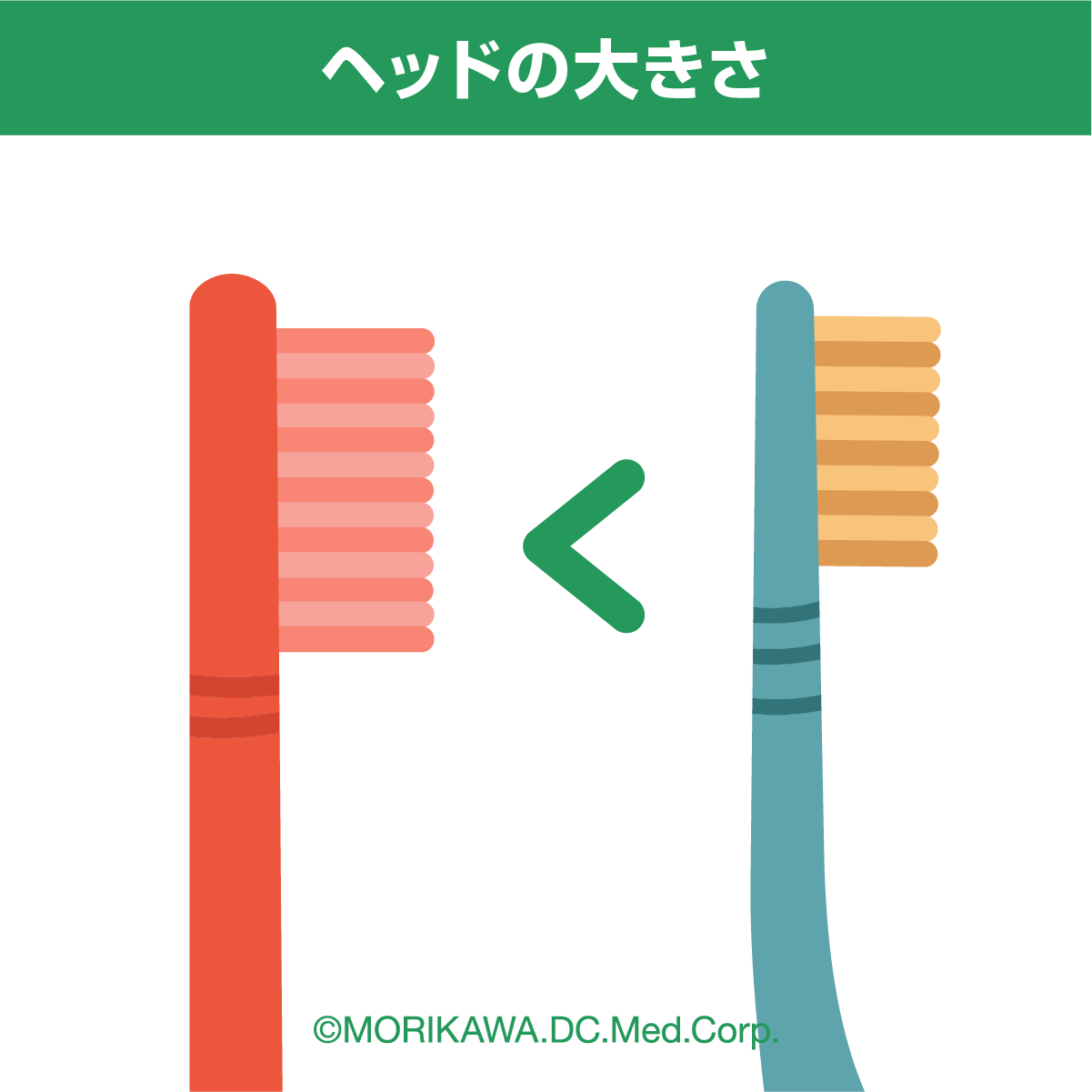

毛先の形状は重要で、凹凸のあるタイプの歯ブラシがおすすめです。これにより、歯と歯の間や歯周ポケットに毛先を届かせやすく、効果的なブラッシングが可能です。 ヘッドの大きさについては、小さめのヘッドが奥歯や細かい箇所にアクセスしやすく、効果的なブラッシングができる利点があります。大きめのヘッドはブラッシングが速く済みますが、小回りが効かないことがあるため、個人の好みに合わせて選びましょう。

ヘッドの大きさについては、小さめのヘッドが奥歯や細かい箇所にアクセスしやすく、効果的なブラッシングができる利点があります。大きめのヘッドはブラッシングが速く済みますが、小回りが効かないことがあるため、個人の好みに合わせて選びましょう。

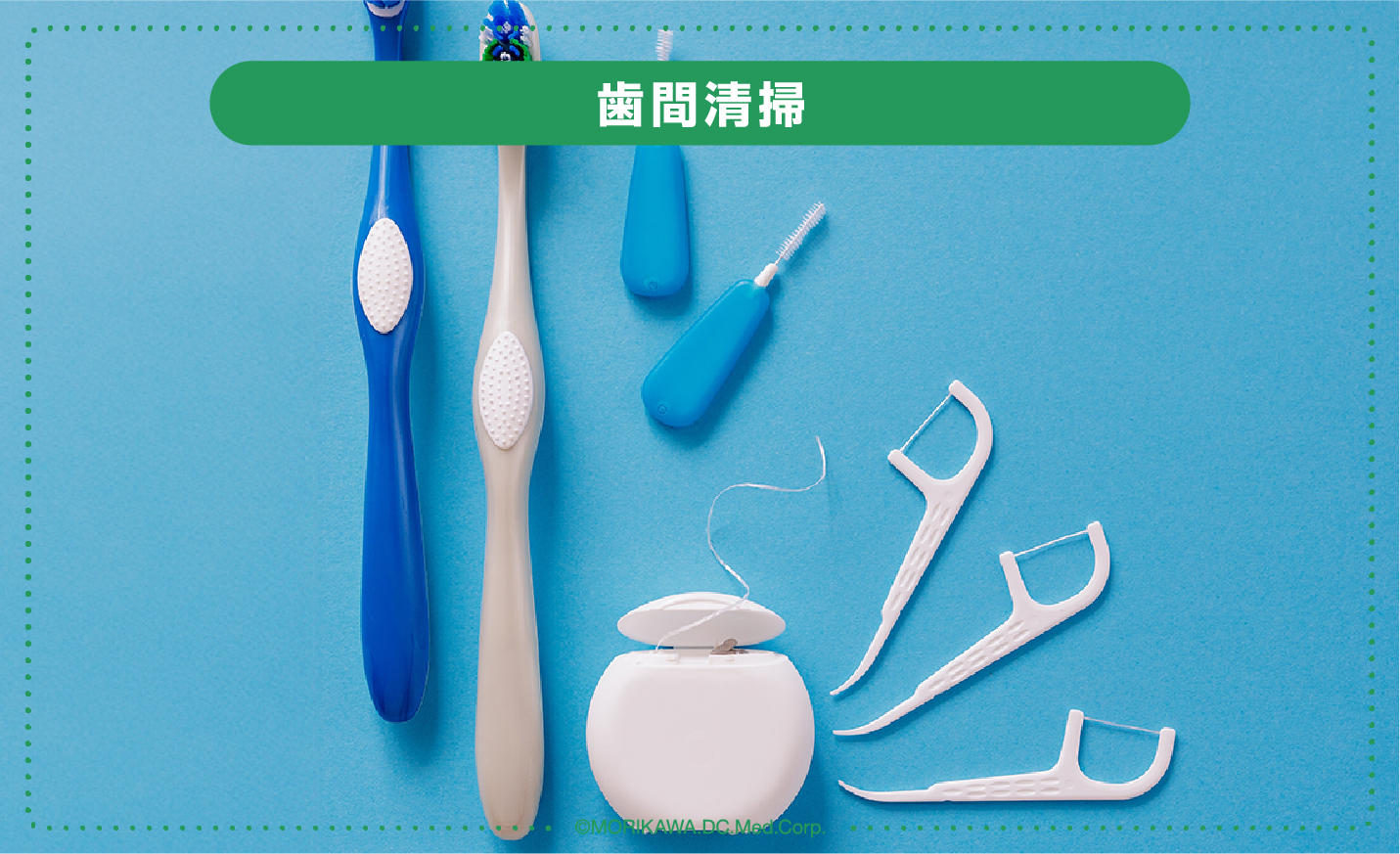

フロスが小さなケースに巻き取られています。使い捨てのタイプがあり、持ち運びに便利です。

フロスが小さなケースに巻き取られています。使い捨てのタイプがあり、持ち運びに便利です。 フロスがプラスチック製の持ち手に取り付けられたもので、使い捨てできます。

フロスがプラスチック製の持ち手に取り付けられたもので、使い捨てできます。 フロスが取り外し可能で、リフィルができるタイプです。環境に優しい選択肢です。

フロスが取り外し可能で、リフィルができるタイプです。環境に優しい選択肢です。