みなさまこんにちは!

大阪府八尾市で60年以上の歴史を持つ、地域に根ざした歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」です。患者様一人ひとりの不安や疑問に寄り添い、丁寧な説明と質の高い治療を提供することで、皆様の口腔内健康を守ります。

当院では、患者様とのコミュニケーション不足という課題を解消するため、このブログを立ち上げました。 ブログを通じて、歯科に関する様々な情報を発信し、患者様との理解を深めていきます。ブログでは、歯に関する基本知識から、治療に関する疑問まで、幅広いトピックを取り扱っています。 専門的な情報も、分かりやすく丁寧な言葉で説明しているので、どなたでも安心して読むことができます。また、ご質問やご意見も受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。 患者様からいただいたご意見は、ブログ記事の改善や、より良い歯科治療の提供に活かしていきます。八尾市で歯医者をお探しの方は、ぜひもりかわ歯科へご相談ください。 経験豊富な歯科医師とスタッフが、皆様の歯の健康をサポートいたします。

「歯磨きは1日に何回してもいいの?」の質問に全力回答!

今回は、「歯磨きは1日に何回してもいいの?」などの質問に対して全力でお答えしていきます!

歯磨きは1日何回するのが適切ですか?

皆さん、1日に何回歯磨きをしていますか? 虫歯や歯周病を予防したいけれど、正しい歯磨きの方法や回数、タイミングについてよくわからないという人は少なくありません。歯磨きの習慣は、幼い頃に身につくものですが、1日に何回磨くべきかなんてことは、学校で教わるようなことでもありません。ここでは、1日に何回歯を磨くのが理想的かについて詳しく解説していきます!

理想の歯磨き回数は、ズバリ「3回」以上です!

歯磨きの目的を今一度考えてみましょう。歯磨きは食事後に残った食べかすの除去と、歯の表面に付着する虫歯の原因菌である歯垢を取り除くことです。 そのため、食事の回数が朝・昼・晩の3回であれば、それぞれの食後に磨くのが理想的です。つまり、1日に3回の歯磨きが望ましいということになります。

寝る前に歯磨きを!

人間は通常、唾液の作用で口内が中和され、歯周病菌の増殖が抑えられています。しかし、寝ている間は唾液の分泌が極端に減少するため、細菌が活発に活動しやすくなります。そのため、夜寝る前に歯磨きをして「汚れを次の日に持ち越さない」ことが非常に重要です。こう考えると、1日に3回以上の歯磨きが理想的であると言えますね。

朝食前の「起床してすぐ」の歯磨き

就寝中に増殖した常在菌のことを考えると、朝食前にも歯磨きすることが望ましいです。食後に歯磨きをすれば良いと考える方もいるかもしれませんが、起床直後の口内には多くの細菌が存在しています。そのため、そのまま朝食を摂る前に歯磨きをすることが大切です。朝起きてすぐに歯磨きする習慣を身につけることで、口内の細菌を減らし、より健康な口腔環境を保つことができます。

食後の歯磨きの必要性

食後すぐに磨かないと虫歯になるというわけではありませんが、食べかすが残っていると口内の中和が遅れ、酸に弱い歯が脱灰しやすくなります。そのため、食後の歯磨きは理想的です。もし外出先や仕事で歯磨きが難しい場合でも、お水を飲むことで口内が中和されるため、おすすめです。食後にできる限り歯磨きを行い、難しい場合は水を飲むなどして、口内環境を整えることが大切です。

歯磨きの回数に決まりはないの?

歯磨きの回数について、一般的な推奨はあるものの、厳密な決まりはありません。例えば、国や歯科医師会が1日の歯磨き回数を具体的に定めているわけではありません。人それぞれのライフスタイルや口内の状態が異なるため、適切な歯磨き回数も異なります。しかし、虫歯や歯周病をしっかり予防するためには、最低でも1日2回は歯磨きすることが推奨されます。2〜3日続けて歯磨きの回数が1回、または0回の人は、明らかに虫歯や歯周病のリスクが高まります。これにより、さまざまな口腔疾患や全身疾患を引き起こす可能性があるため、ぜひ1日に最低でも2回は歯磨きを習慣づけるようにしましょう。

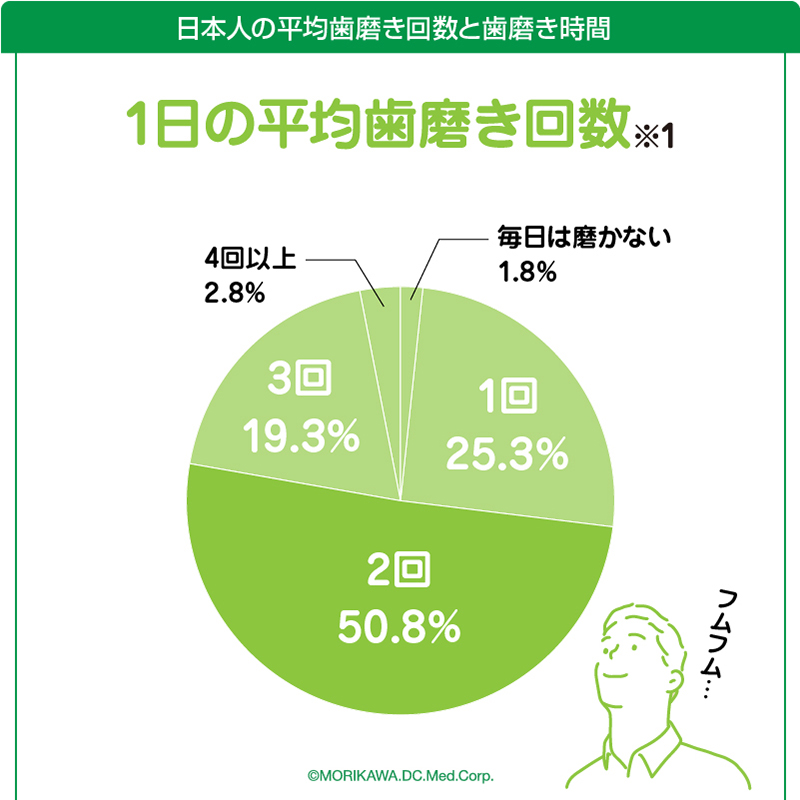

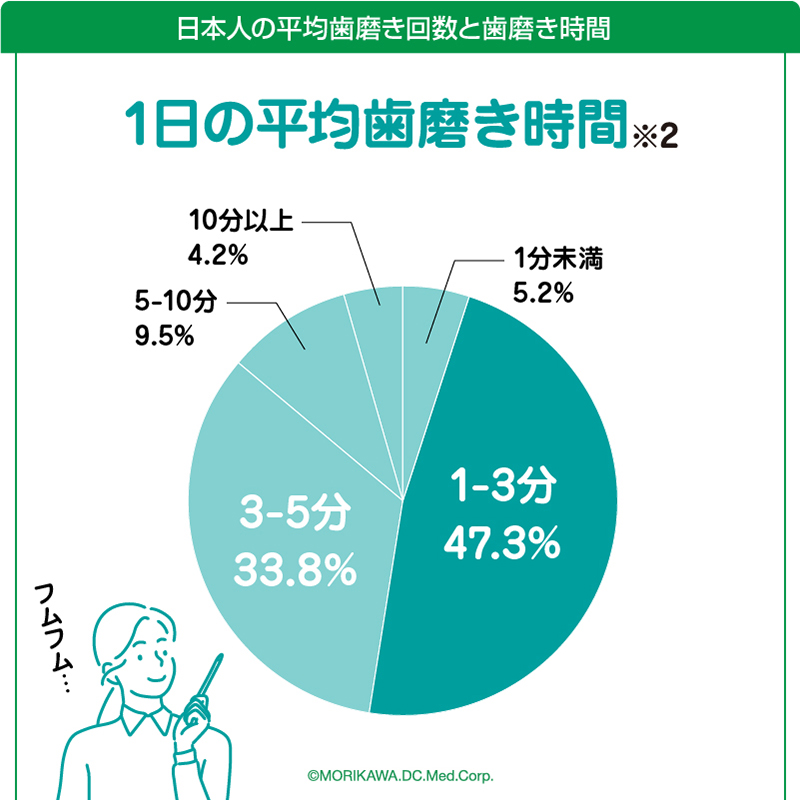

日本人の平均歯磨き回数と歯磨き時間

ここで具体的な数字も見てみましょう!日本人の95%が毎日行っていると言われる歯磨き。厚生労働省が2011年に実施した調査によると、最も多いのは1日に2回歯を磨く人で、約半数にあたります。1975年と比較すると、この割合は約2倍に増加しています。また、ある民間会社の調査では、1日1回以上歯を磨く人の磨き時間について、1~3分が最も多く、全体の約5割を占めています。次いで3~5分が約3割、10分以上磨く人も1割弱いるという結果が出ています。では、1日に何回、どれくらいの時間をかけて歯を磨くのが良いのでしょうか。医学的な明確な答えはまだ出ていません。以前は「1日3回、3分間、食後3分以内に歯を磨こう」という“3・3・3運動”が提唱されていましたが、現在では、回数や時間よりも虫歯や歯周病の原因であるプラーク(歯垢)をどれだけ効果的に除去できるかという質の方が重要とされています。プラークが形成されてから細菌が歯を溶かすまでには最低でも24時間かかるため、1日1回しっかりと歯磨きしてプラークを取り除けば十分だと考える歯科医師も少なくありません。

※1 厚生労働省(2012). 平成23年歯科疾患実態調査

※2 ライフメディアリサーチバンク(2013). 歯に関する調査.

http://research.lifemedia.jp/2013/06/130605_teeth.html

歯磨きのしすぎ(オーバーブラッシング)に注意!

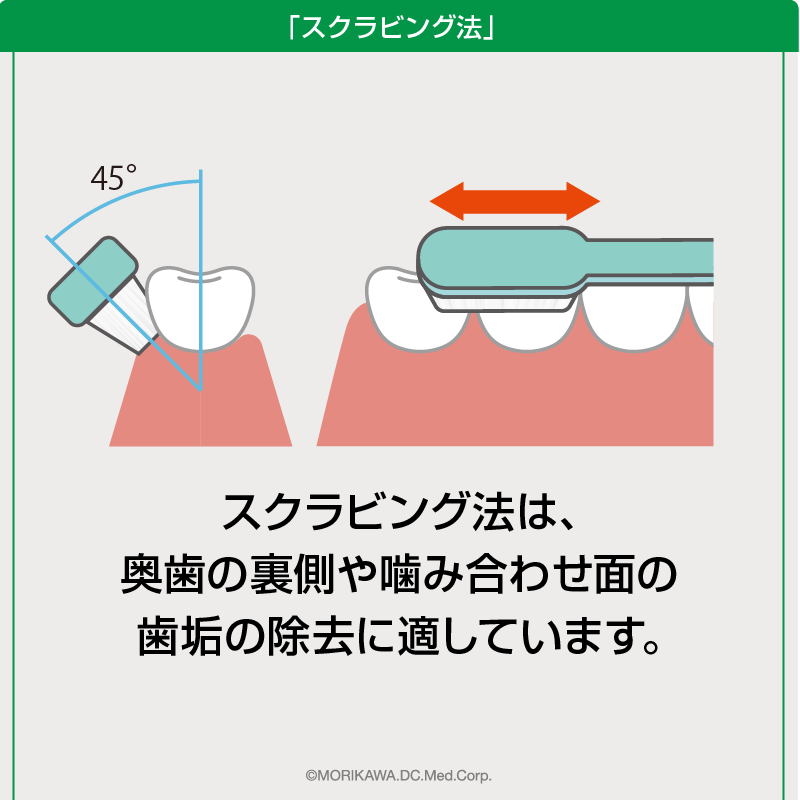

歯磨きの際に力を入れすぎたり、磨く時間が長すぎたりして歯や歯茎を傷つけてしまうことをオーバーブラッシングと言います。一生懸命に磨いているつもりでも、オーバーブラッシングを続けると、歯がきれいに磨けないばかりか、さまざまなトラブルに繋がる可能性があります。今回は、オーバーブラッシングによって生じる口腔内のトラブルや、その予防方法についてご紹介します。

オーバーブラッシングがもたらす歯への悪影響とは?

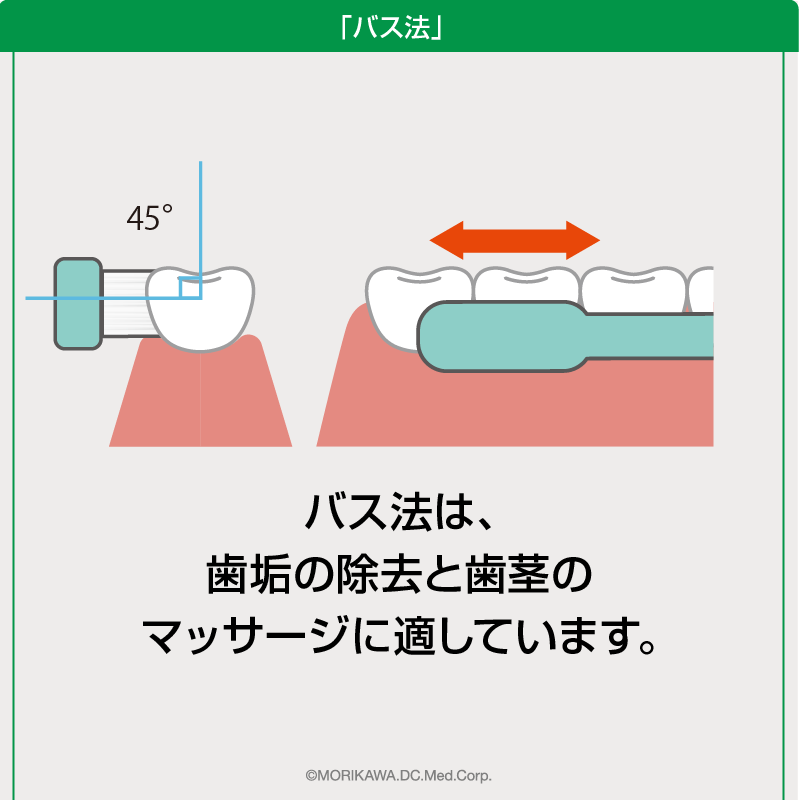

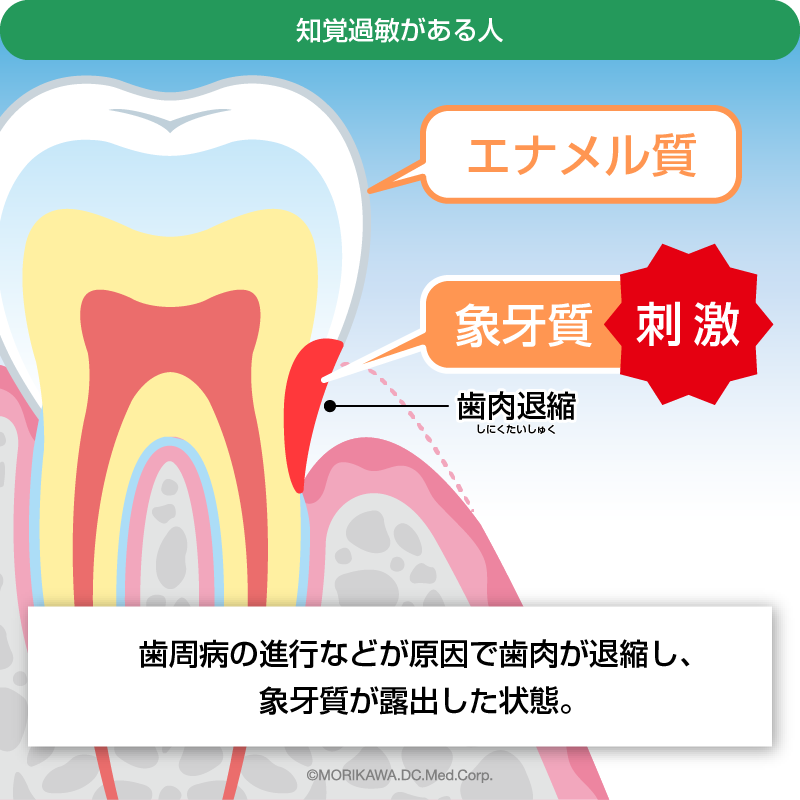

お口のケアに熱心な人ほど、汚れや着色を落とそうとして力強くブラッシングしやすい傾向にあります。しかし、過度な力で磨きすぎると、オーバーブラッシングによって歯の表面のエナメル質が削られ、その下にある象牙質が露出してしまいます。この結果、歯が冷たいものなどの刺激に敏感になる知覚過敏の症状が現れることがあります。

エナメル質は一度削られると再生することができません。そのため、歯磨きの際の力加減だけでなく、使用する歯磨き粉の研磨作用が強すぎる場合もエナメル質を傷つける原因になりますので、注意が必要です。

歯茎が痩せて虫歯になりやすくなってしまう(歯肉退縮・根面う蝕)

歯茎の退縮は加齢や歯周病が原因であることがありますが、オーバーブラッシングによって歯茎が傷つき、下がってしまうこともあります(歯肉退縮)。通常、歯の根っこの部分は歯茎に埋まっており、エナメル質で覆われていません。そのため、歯の根元は柔らかく汚れがつきやすく、虫歯(根面う蝕)や知覚過敏になりやすい傾向があります。「ハミガキのし過ぎで虫歯になる」というのは不思議に感じるかもしれませんが、実際に歯の根元が露出している人は、露出していない人に比べて、根面う蝕になるリスクが3倍高いというデータもあります。オーバーブラッシングを防ぐためには、自分に合った柔らかめの歯ブラシを選ぶことが重要です。

歯ブラシの選びかたに関しては、当院のブログで紹介しております「歯ブラシや歯間ブラシの選び方は?」をご覧ください!

食後すぐに歯みがきするのはNGって本当?

昨今、ネットニュースなどで「食後30分以内に歯みがきをするのは良くない」という情報が広まっているのはご存知ですか?実際には、なるべく食後すぐに歯みがきをすることがおすすめです!食後30分以内の歯みがきをNGとする根拠は、食事に含まれる酸が歯を傷める可能性があるからです。食事が酸性に傾くと、口の中も酸性になりますが、通常は唾液によって中性に戻ります。しかし、唾液の働きが不十分な場合、まだ口の中が酸性の状態で歯みがきをすると、歯を傷めてしまう恐れがあります。ただし、ほとんどの場合、食事が直接的に歯を傷めるほどの酸性になることは少ないと考えられます。むし歯や歯周病のリスクを考えると、早めに食べかすを取り除くことが重要です。したがって、食後すぐにできるだけ早く歯みがきをすることが、お口の健康を守るためには有効です。

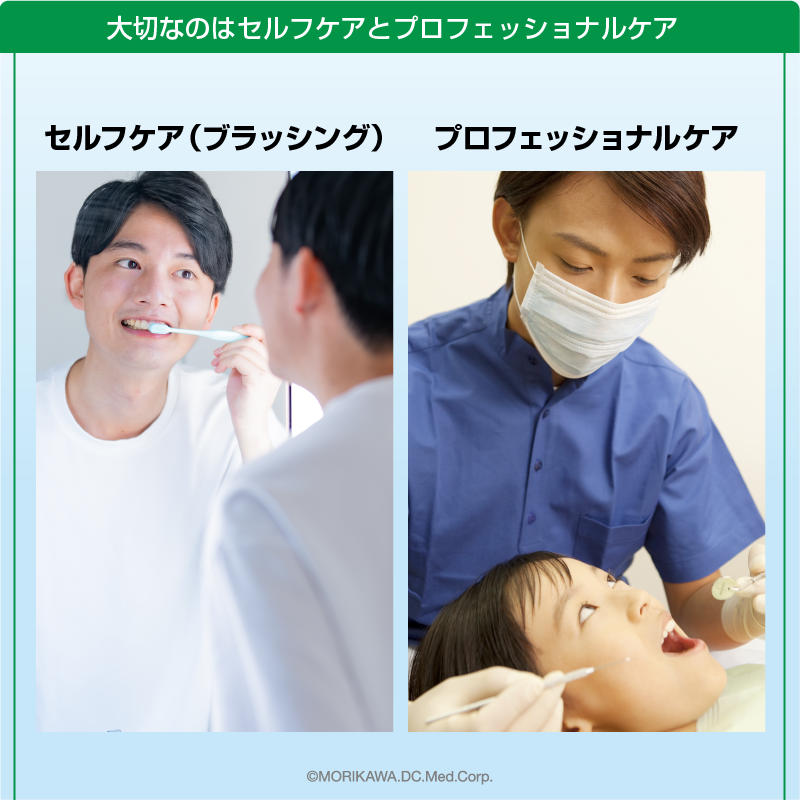

歯科医院で歯磨き指導を受けることもおすすめ!

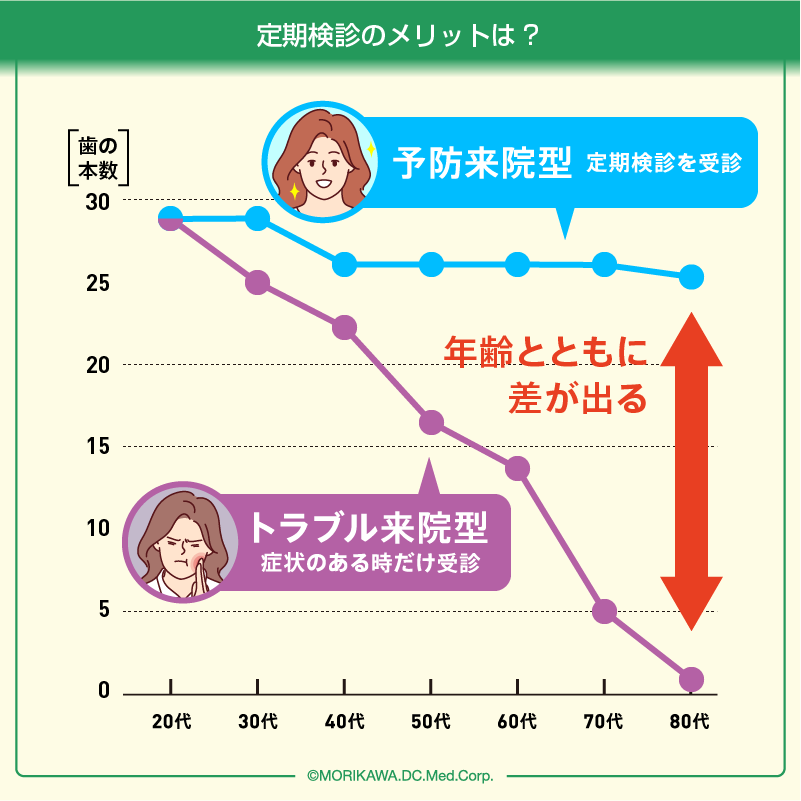

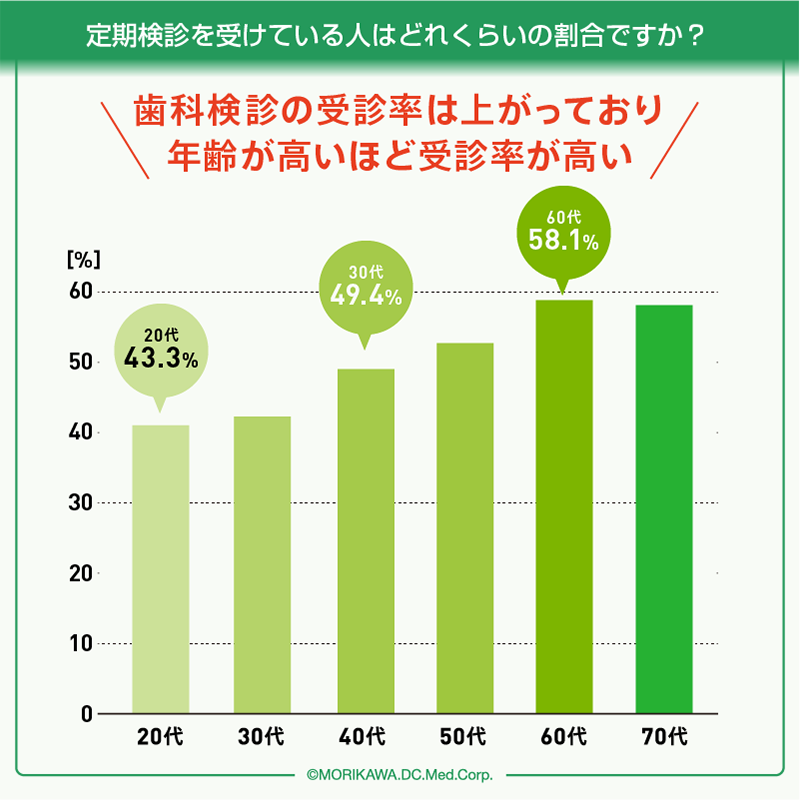

歯磨きを丁寧にしているつもりでも、具体的にどうしたら良いのか分からないという方は多いでしょう。日々歯磨きをしているけれど、実は虫歯や歯周病になってしまった経験もあるかもしれません。ひとくちに歯磨きといっても、個々の歯並びや歯と歯茎の状態によって適した方法は大きく異なります。適切な歯みがき方法を知るためには、かかりつけの歯科医院に相談するのが一番です。もちろんもりかわ歯科でも、患者様に合った歯磨き方法や適切な歯ブラシの選び方をアドバイスさせていただきます。さらに、定期的な検診も一緒に受けることで、口の健康を維持するための基本的なケアを学ぶことができます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

歯磨きの回数に関しては、特定の回数が必要とされる根拠はなく、質の良い歯磨きが重要です。たとえ沢山磨いても、磨き残しがあれば虫歯や歯周病のリスクが高まります。ですから、歯磨きの回数よりも、どれだけ効果的に磨けているかを意識することが大切です。

毎日の歯磨きから、「歯並びも気になってきた」と思っている方、もりかわ歯科はマウスピース矯正にも力を入れております!矯正に少しでも興味のある方はお気軽にご相談ください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。

大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科では日々の診療で患者さまとの対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を行っております。

歯に関する心配事がございましたらいつでももりかわ歯科へお越しください。

虫歯の穴をきれいにし、適切な材料で元の形に修復する治療。

虫歯の穴をきれいにし、適切な材料で元の形に修復する治療。 歯を削って型をとり、詰め物などを作成して修復する治療。

歯を削って型をとり、詰め物などを作成して修復する治療。 虫歯が進行してしまって、充てんやインレーで対処できない場合に、天然歯に似た色の材料で表面を覆う治療です。

虫歯が進行してしまって、充てんやインレーで対処できない場合に、天然歯に似た色の材料で表面を覆う治療です。

前歯や小臼歯など、見た目が重要な歯が進行した虫歯になった場合に、人工の歯冠を追加して、天然の歯と同様に修復する治療。

前歯や小臼歯など、見た目が重要な歯が進行した虫歯になった場合に、人工の歯冠を追加して、天然の歯と同様に修復する治療。 天然歯に似た色調を持つ材料だけで、歯冠部の全面を覆う治療。

天然歯に似た色調を持つ材料だけで、歯冠部の全面を覆う治療。 失った歯に隣接する歯を削って被せ、その上に人工の歯を固定して装着する治療。

失った歯に隣接する歯を削って被せ、その上に人工の歯を固定して装着する治療。 取り外し可能な入れ歯(部分または総義歯)の作成。

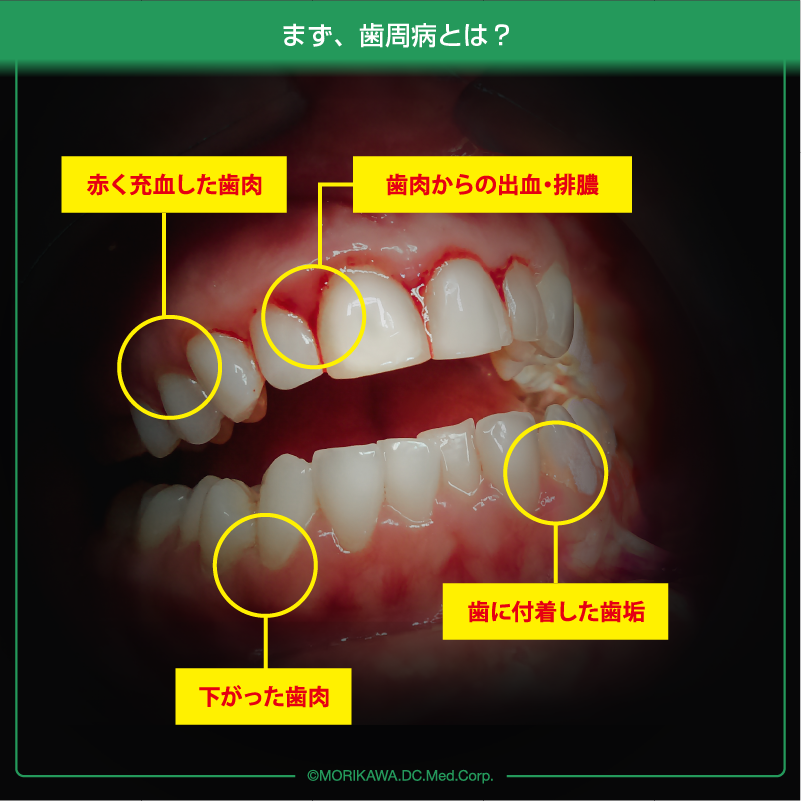

取り外し可能な入れ歯(部分または総義歯)の作成。 汚れ(歯垢、歯石)を取り除くケアを主体とした歯周基本治療。

汚れ(歯垢、歯石)を取り除くケアを主体とした歯周基本治療。 子供の歯科治療(虫歯治療や予防措置)。

子供の歯科治療(虫歯治療や予防措置)。 歯科健診や歯のクリーニングなど、予防的な歯科診療。

歯科健診や歯のクリーニングなど、予防的な歯科診療。 歯のホワイトニング。

歯のホワイトニング。 銀歯(Silver Fillings)、正確には銀アマルガム充填物(Silver Amalgam Fillings)といい、歯科治療で虫歯の治療に使用される一般的な充填材の一つです。治療に当たりますので、保険適用されます。ただ、現在は銀アマルガム充填は使用されていません。現在は金銀パラジウム合金という、銀・銅・パラジウム・金などでできた金属を使用しています。 安価で強度ですが、近年ではパラジウム等の不足で価格が上昇気味です。

銀歯(Silver Fillings)、正確には銀アマルガム充填物(Silver Amalgam Fillings)といい、歯科治療で虫歯の治療に使用される一般的な充填材の一つです。治療に当たりますので、保険適用されます。ただ、現在は銀アマルガム充填は使用されていません。現在は金銀パラジウム合金という、銀・銅・パラジウム・金などでできた金属を使用しています。 安価で強度ですが、近年ではパラジウム等の不足で価格が上昇気味です。 セラミックは審美目的の素材ですので、保険適用はできません。ですが、セラミック治療の費用を抑える方法はいくつかあります。

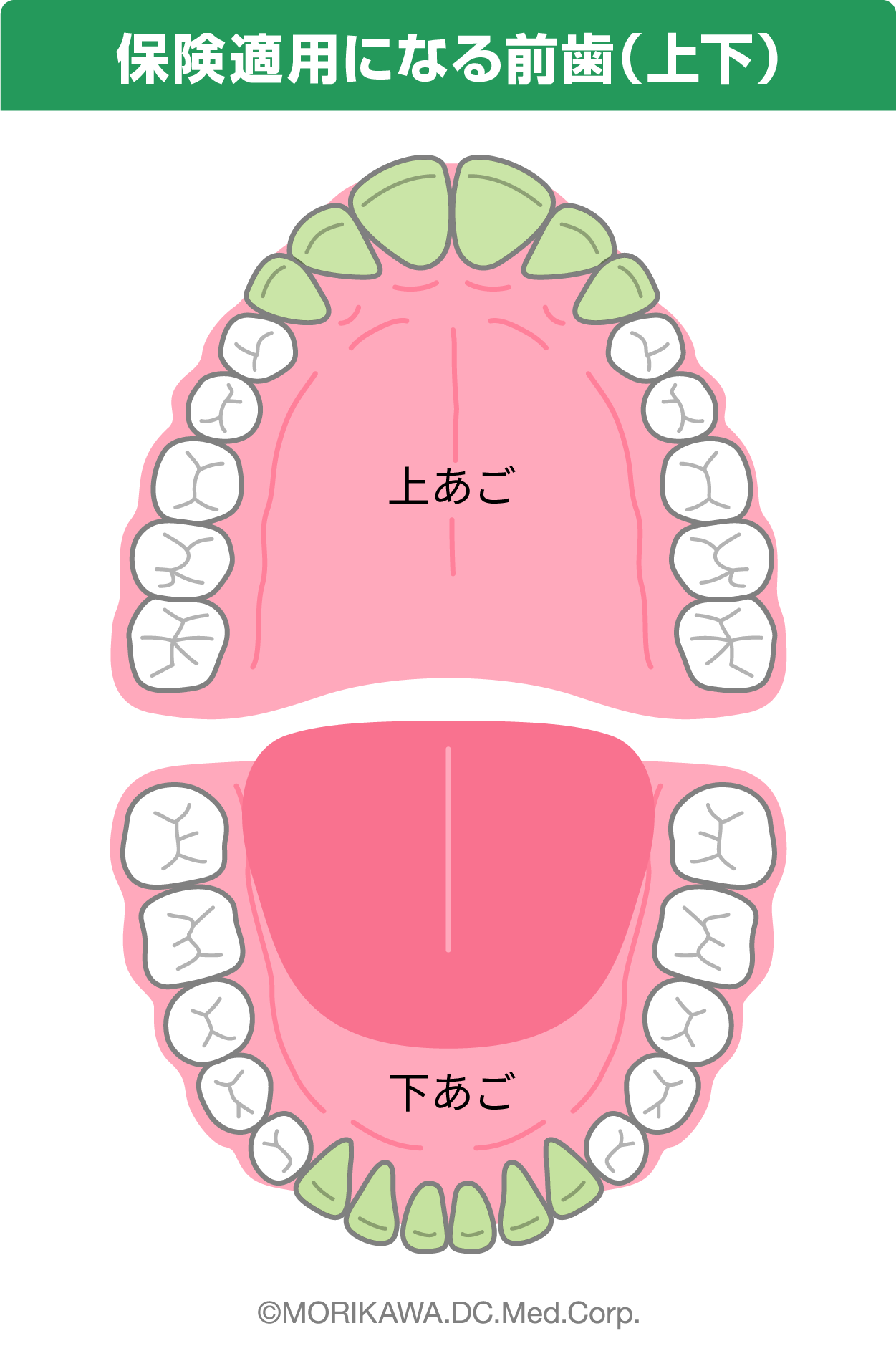

セラミックは審美目的の素材ですので、保険適用はできません。ですが、セラミック治療の費用を抑える方法はいくつかあります。 前歯とは、正面から左右の犬歯までの6本の歯を指しますが、審美治療(審美クラウンや審美ブリッジ)以外の治療は基本的に保険適用となります。保険適用外となるのは、前歯の被せ物に使う素材がセラミックやジルコニアの場合です。以下は保険適用ができる前歯の治療です。

前歯とは、正面から左右の犬歯までの6本の歯を指しますが、審美治療(審美クラウンや審美ブリッジ)以外の治療は基本的に保険適用となります。保険適用外となるのは、前歯の被せ物に使う素材がセラミックやジルコニアの場合です。以下は保険適用ができる前歯の治療です。 CAD/CAM冠とは、歯科医師がコンピューターソフトウェアを使用して歯冠のデジタルモデルを設計し、その設計に基づいて製造した歯冠のことです。

CAD/CAM冠とは、歯科医師がコンピューターソフトウェアを使用して歯冠のデジタルモデルを設計し、その設計に基づいて製造した歯冠のことです。 矯正用マウスピースは歯列矯正(審美)が目的ですので、通常審美目的で使用する矯正用マウスピース(インビザライン含む)は保険適用となりません。

矯正用マウスピースは歯列矯正(審美)が目的ですので、通常審美目的で使用する矯正用マウスピース(インビザライン含む)は保険適用となりません。