こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯やそれに関係する体のことに対して、歯科医や診療所のスタッフからすれば当たり前の知識でも意外に患者さんはこんなことを疑問に感じておられるのか…とハッとさせられることがよくあります。

診療中に全てお答えしたいのは山々なのですが、お一人お一人に長い時間を割いて詳しく説明する時間も中々取れないのが現状です。

ですので、そんな普段の診療中によく聞かれる質問に当院のブログで片っ端から答えていくことに致しました!

患者さまがこのブログを読んでいただくことで、歯医者に対して普段からモヤモヤと疑問に感じていることを少しでも解決していただく手助けとなれば幸いです。

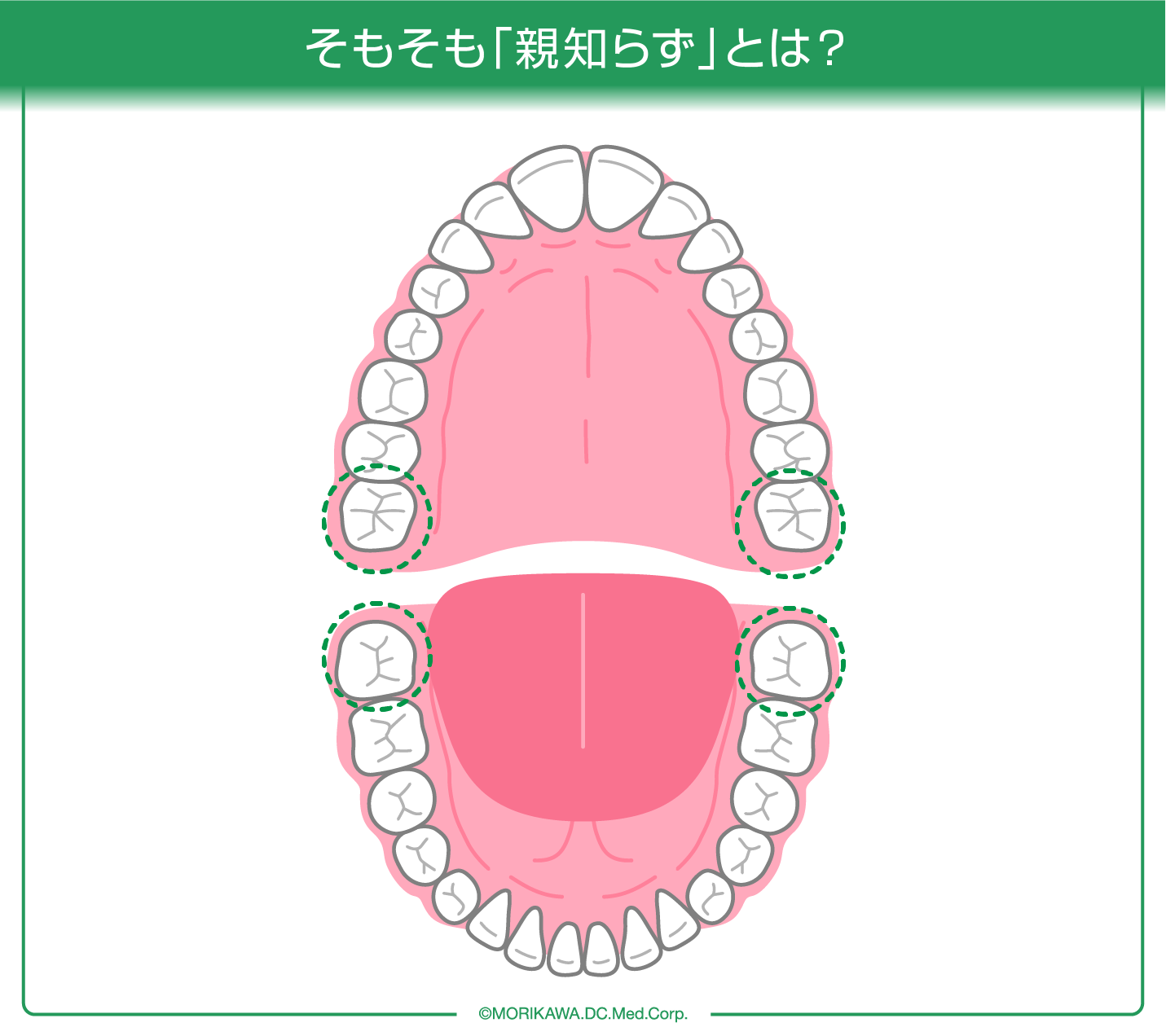

そもそも「親知らず」とは?

“親知らず”(おやしらず、英: wisdom teeth)は、歯科用語で「智歯」とも呼ばれ、通常、人間の口腔内に生える四つの「第三大臼歯」を指します。親知らずは、他の奥歯よりも後ろに位置し、通常、生後17歳から25歳の間に生えてくることが一般的です。ただし、個人差があり、一部の人は親知らずが生えてこないこともあります。

“親知らず”という名前は、通常、この歯が生えてくる年齢が経験と知恵を積み重ねた成人の段階に相当することから来ています。一般的には、人間の口腔内には32本の歯があり、親知らずを含めて8本の大臼歯があります。しかし、親知らずは口腔内のスペースに収まりにくいことが多く、問題を引き起こすことがあります。そのため、親知らずが十分なスペースを持って生えてこない場合や、歯の健康に悪影響を及ぼす場合、歯科医師は親知らずの抜歯を勧めることがあります。

親知らずの抜歯は、疼痛、歯茎の腫れ、歯周病、歯列の乱れ、感染などの問題を予防または解決するために行われることがあります。歯科医師は患者さまの具体的な状況を評価し、必要性を判断します。

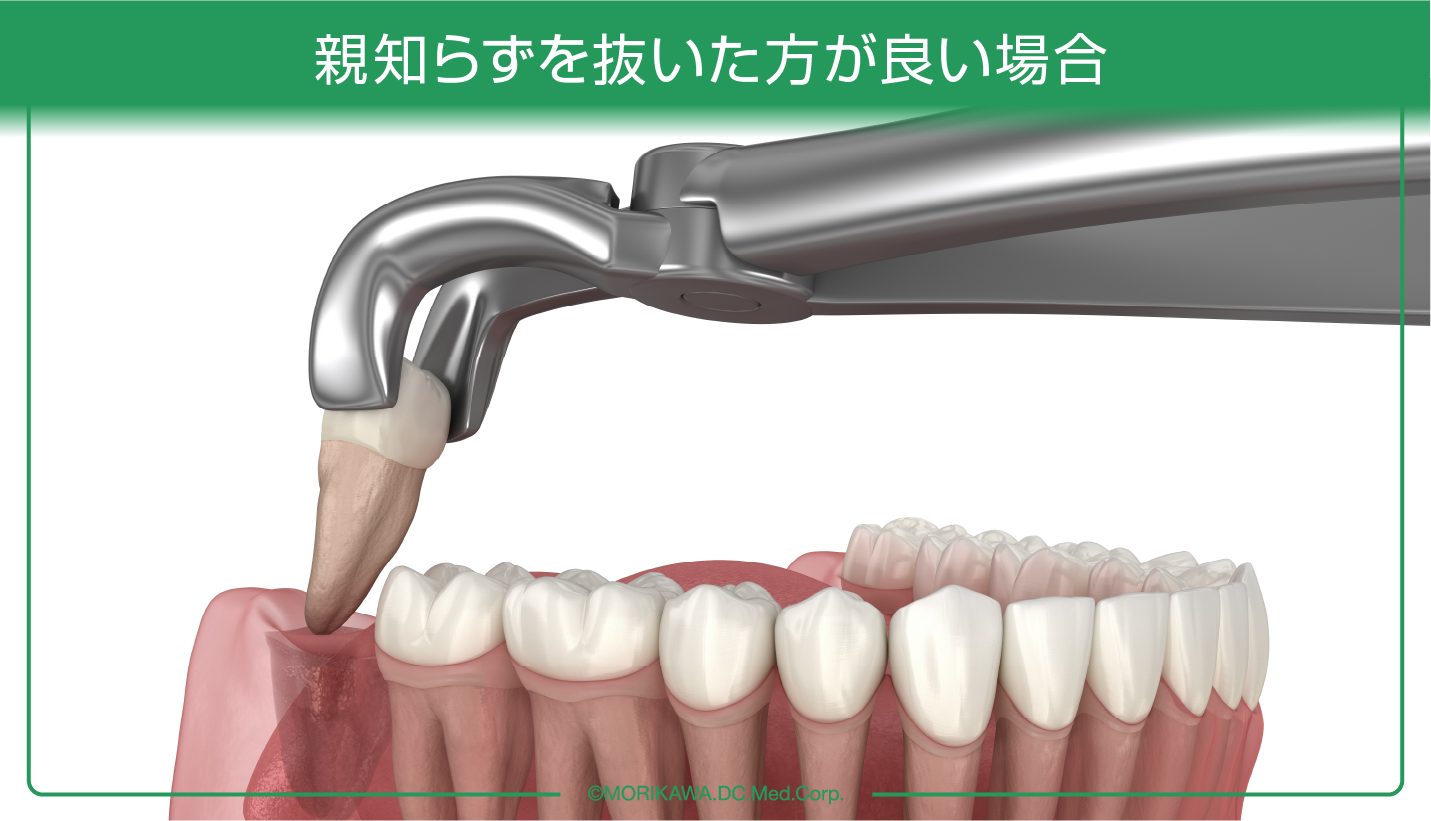

親知らずを抜いた方が良い場合

患者さまからよく聞かれるのが親知らずに関する内容で「抜いた方が良いのか?」や「早めに処置すべき?」、「きれいに生えてたら問題ない?」という質問です。

親知らず(智歯、英: wisdom teeth)の抜歯が必要かどうかは個別の状況に依存しますので一概に必ずしも抜いた方が良いとは言い切れません。

ですが、一般的に以下のような状況で親知らずの抜歯が検討されることがあります。

言い換えれば「親知らずを抜くメリット」とも言えるかもしれません。

それぞれ詳しく解説していきます。

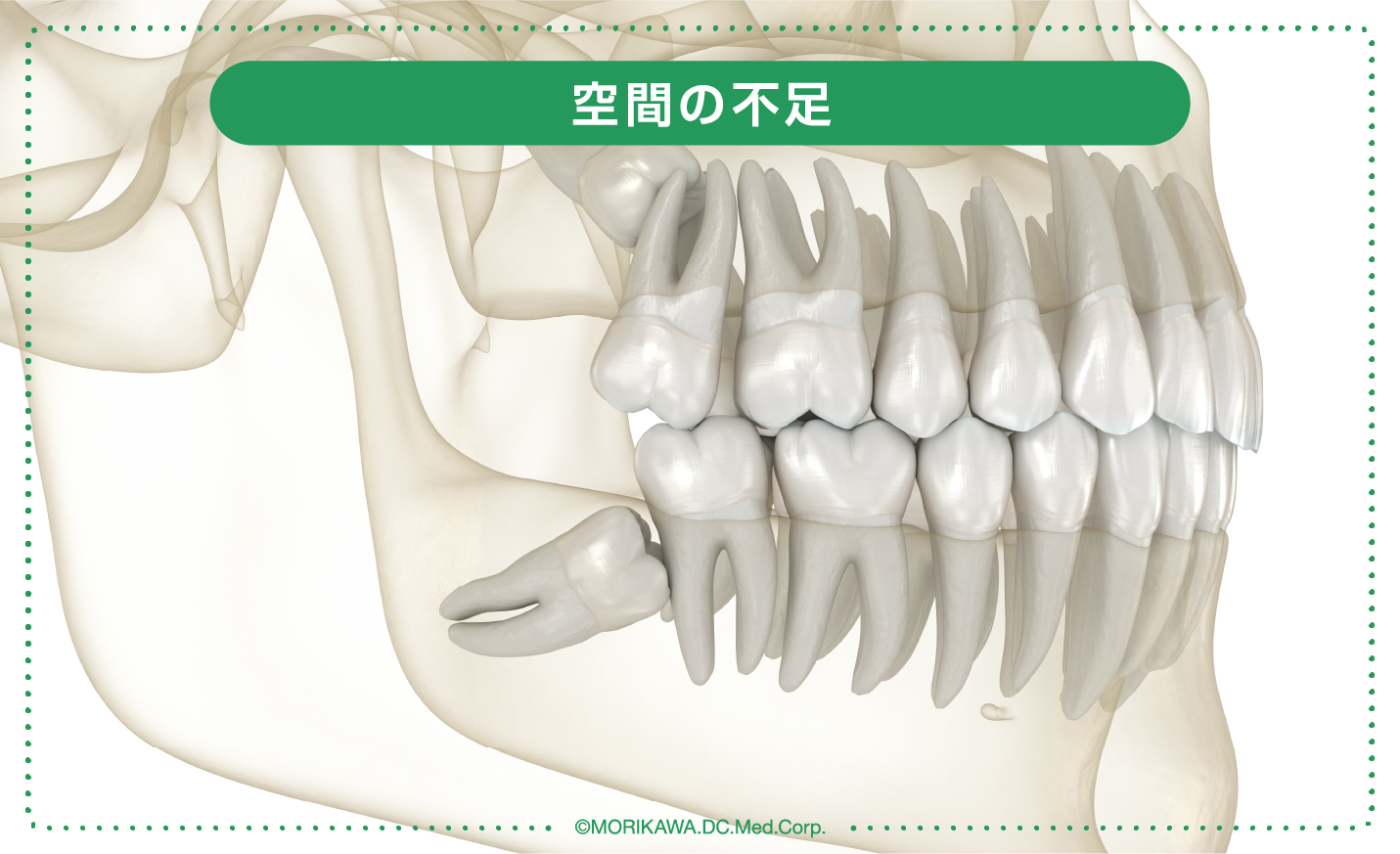

空間の不足

親知らずは通常、他の歯列に対して奥に位置し、口腔内のスペースが限られているため、次のような問題が生じることがあります。

歯が横に押される

スペースが不足すると、親知らずが他の歯に圧力をかけ、これが隣接する歯の歪みや不正咬合を引き起こす可能性があります。

歯が噛み合わなくなる

親知らずの位置が噛み合わせに影響を与え、不正咬合や噛み合わせの問題を引き起こすことがあります。

歯茎の痛み

親知らずが不適切な位置にある場合、歯茎に圧力をかけ、痛みや不快感を引き起こすことがあります。

炎症や感染

親知らずは他の歯よりも奥に位置し、清潔に保つのが難しいことがあります。そのため、次のような状況で感染や炎症が起こる可能性があります。

埋もれた親知らず

親知らずが歯茎の下に埋もれている場合、歯ブラシやフロスで適切に清潔に保つことが難しく、細菌や食べかすが歯茎の周りに蓄積しやすくなります。

歯茎の腫れや痛み

埋もれた親知らずの周りの組織が炎症を起こすことがあり、これは歯茎の腫れ、赤み、痛みなどの症状を引き起こします。

感染: 炎症が進行すると、感染が起こる可能性があります。感染が広がると、膿(化膿)がたまり、これは非常に痛みを伴う状態で、全身への影響も及ぼす可能性があります。

痛みや不快感

親知らず(智歯、英: wisdom teeth)が正しく口腔内に生えてこない場合、口腔内の他の歯や組織に圧力をかけ、これが痛みや不快感を引き起こすことがあります。以下は、この状況に関連する詳細です

歯茎の圧力

正常に成長しきれない親知らずは、歯茎や隣接する歯に圧力をかけることがあります。この圧力は、歯茎の腫れや痛みを引き起こす原因となります。痛みはしばしば鋭く、持続的で、食事や噛むことに大きな不便をもたらすことがあります。

不正咬合(ふせいこうごう)

親知らずの成長が正常でない場合、他の歯との噛み合わせに問題が生じることがあります。親知らずが噛み合わないことで、歯列の不正咬合(かみ合わせの異常)が発生し、痛みや不快感を引き起こす可能性があります。

口内潰瘍(こうないかいよう)

親知らずが周囲の組織に摩擦を引き起こすことがあり、これが口内潰瘍(アフタ)を誘発する可能性があります。口内潰瘍は痛みを伴い、食事や会話が困難になることがあります。

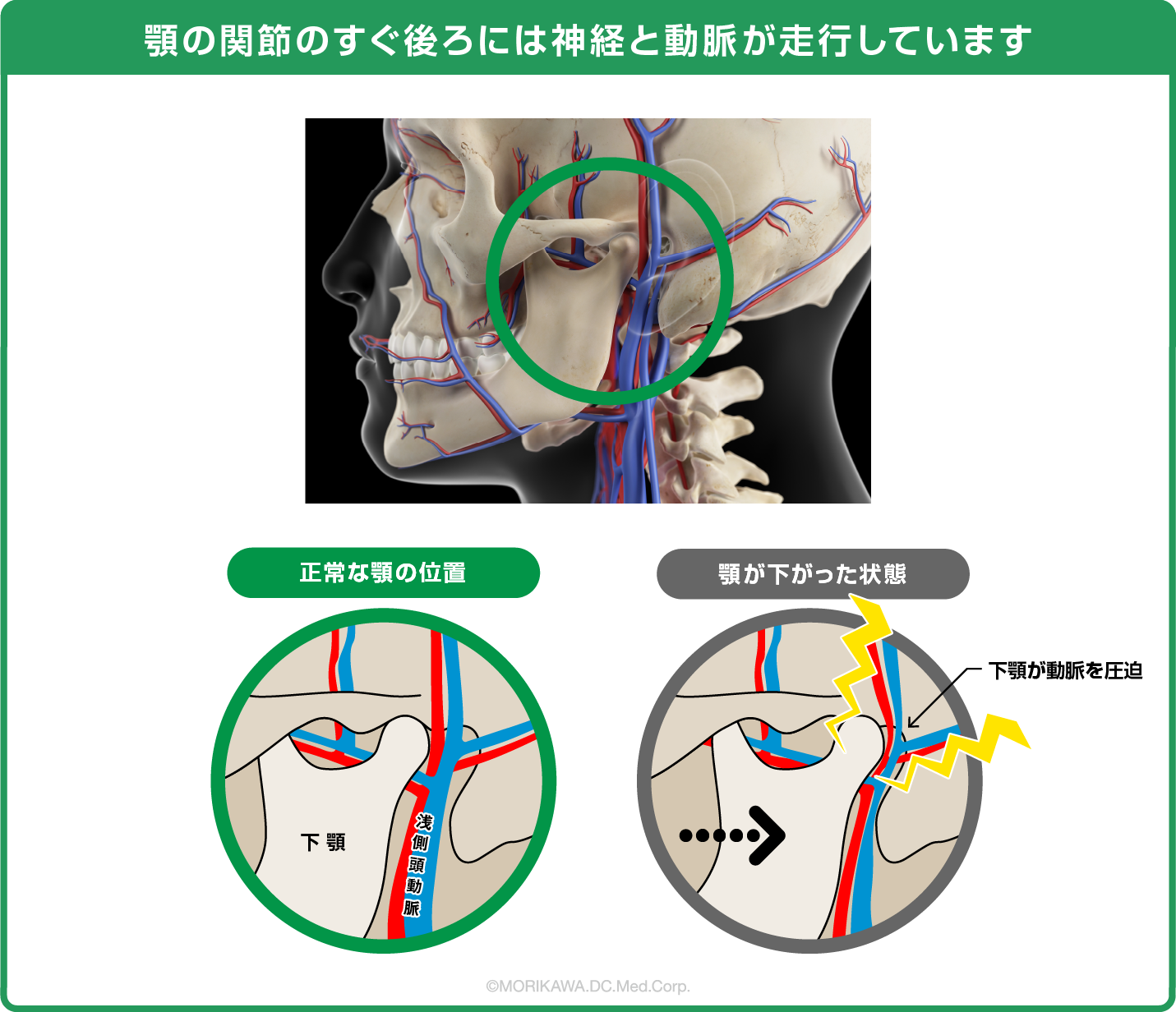

顎関節の不調

親知らずが噛み合わせに影響を与えると、顎関節にも負担がかかることがあります。この結果、顎の痛みや不調、顎関節症状が発生することがあります。

頭痛

親知らずが不適切な位置にある場合、頭痛や顔面痛が起こることがあります。これは、口腔内の不快感が頭痛の原因となることがあるためです。

痛みや不快感は、親知らずの位置や成長状態によって異なりますが、これらの症状は通常、親知らずの抜歯を検討する理由となります。歯科医は、患者さまの症状や口腔内の状態を評価し、必要に応じて親知らずの抜歯を勧めるかどうかを決定します。抜歯が実施されれば、患者さまは通常、麻酔を受けて手術を行い、痛みや不快感の軽減が期待されます。

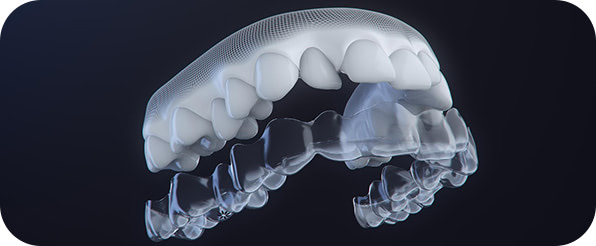

歯列矯正

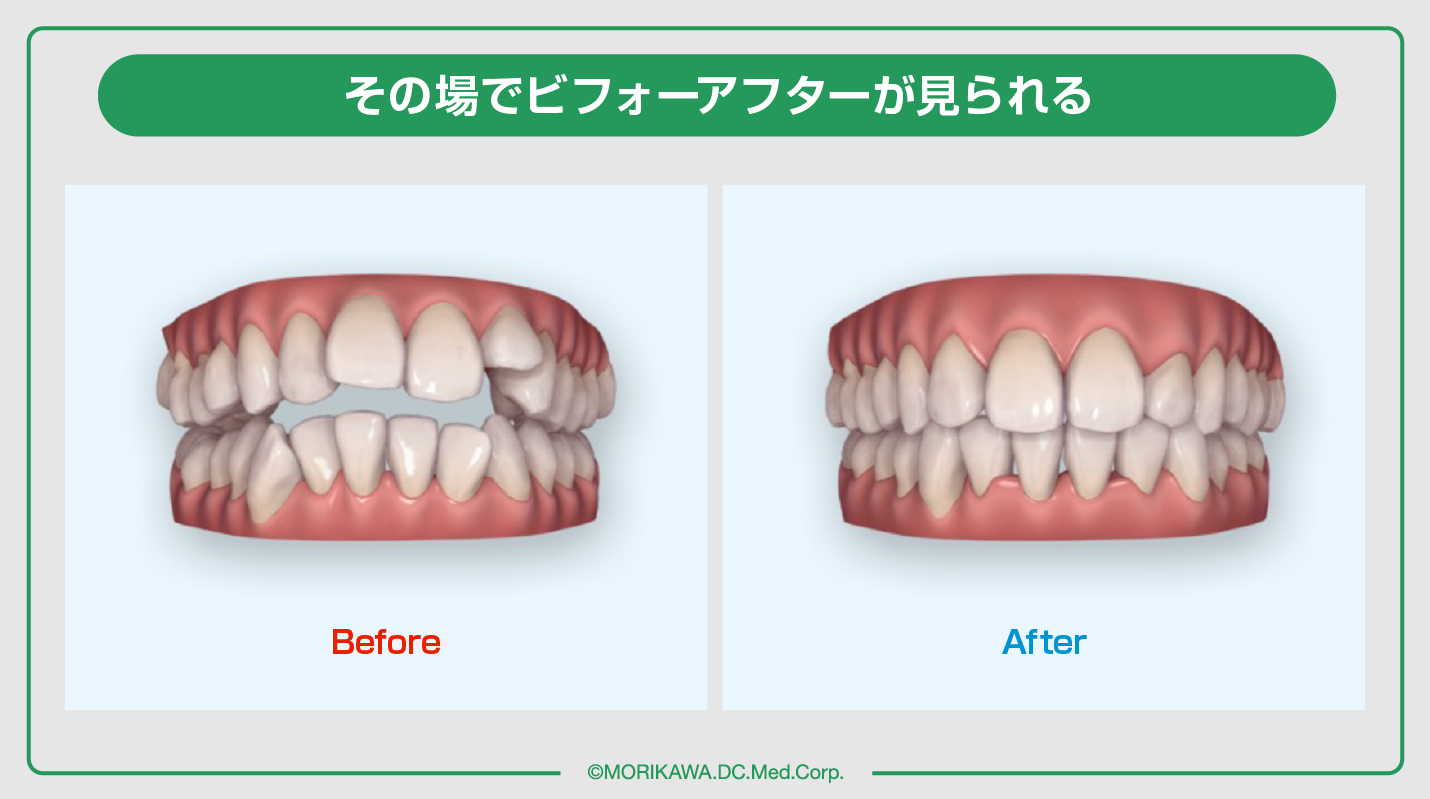

歯列矯正は、歯の噛み合わせや歯並びを改善し、美しい笑顔を実現するための治療方法です。この治療を受ける患者さまは、歯の位置や噛み合わせに関する特定の問題を抱えていることがあります。歯列矯正の目的は、歯を正しい位置に移動させ、適切な噛み合わせを実現することです。

親知らずは、通常、口の奥の方に位置し、他の歯列との噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。以下は、歯列矯正患者さまにとって親知らずの抜歯が必要になる主な理由です。

スペースの不足

歯列矯正を行う際、歯を適切な位置に移動させるために十分なスペースが必要です。親知らずが他の歯に圧力をかけ、スペースを制約している場合、歯列矯正の進行に支障をきたすことがあります。

歯の移動の妨げ

親知らずが奥歯の位置にある場合、他の歯を正しい方向に移動させるのが難しいことがあります。これにより、歯の位置を調整するプロセスが遅延し、治療期間が長引く可能性があります。

不正咬合の修正

歯列矯正は、不正咬合(例:オーバービット、アンダーバイトなど)を修正するための治療でもあります。親知らずが正しく位置していない場合、これらの不正咬合を修正するのが難しいことがあります。

噛み合わせの安定性

歯列矯正後、歯の噛み合わせを安定させるために、親知らずの抜歯が必要な場合があります。これにより、新たな噛み合わせが維持されやすくなります。

歯科医は、患者さまの個別の状況に基づいて親知らずの抜歯の必要性を評価し、治療計画を立てます。歯列矯正を受けるかどうか、また親知らずを抜歯するかどうかは、患者さまの口腔内の状態や矯正の目標に応じて決定されます。抜歯が必要な場合、歯科医は適切なタイミングと方法で手術を行い、矯正治療を成功させるための一環として取り組みます。

システム的な健康の問題

一部の医療状態や疾患において、親知らずの抜歯が推奨されることがあります。これは、口腔感染症を他の健康問題に拡大させないため、また口腔内の感染源を除去するための措置として行われることがあります。

親知らずの抜歯がシステム的な健康の問題に関連する場合、以下のような状況が考えられます。

免疫系の弱い患者さま

免疫系が弱い患者さま、例えばがん治療を受けている患者さまや免疫抑制剤を服用している患者さまは、口腔内の感染に対するリスクが高まります。親知らずが感染症の原因となる可能性があるため、感染を予防するために抜歯が勧められることがあります。

心臓弁膜疾患などの心臓疾患

特定の心臓疾患や人工心臓弁を持つ患者さまは、口腔内の感染が血流に進行し、心臓に感染が及ぶ可能性があります。このような患者さまにとって、口腔内の感染を予防するために親知らずの抜歯が検討されることがあります。

糖尿病

糖尿病患者さまは感染に対するリスクが高まるため、口腔内の感染を予防することが重要です。親知らずが感染症の源になる可能性がある場合、抜歯が検討されることがあります。

免疫系の異常

免疫系の異常を持つ患者さま、例えば免疫不全症候群(HIV/AIDS)を持つ患者さまは、一般の感染に対する免疫力が低下しているため、感染を予防するために親知らずの抜歯が検討されることがあります。

親知らずの抜歯がシステム的な健康の問題に関連する場合、患者さまの全身の健康状態を考慮に入れて、口腔内感染を予防することが主要な目的となります。歯科医は、患者さまの病歴や医療状態を評価し、必要な治療を提案します。抜歯が行われる場合でも、患者さまの健康を最大限に配慮し、手術中および後のケアを適切に行います。親知らずの抜歯は、感染症のリスクを最小限に抑え、患者さまの全身の健康を保護するための重要な処置となることがあります。

親知らずを抜かなくても良い場合

親知らずは必ずしも抜歯するわけではありません

親知らずを抜かなくても良いと判断される場合があります。以下は、抜かなくても良い親知らずの一般的な状況です。

正常に生えている場合

親知らずが正常に生えており、周囲の歯に対して問題を引き起こしていない場合、通常は抜歯の必要はありません。正常に生えた親知らずは、噛み合わせや口腔内の機能に影響を与えないことが多いです。

適切なスペースがある場合

口腔内に親知らずの成長に十分なスペースがある場合、抜歯の必要性は低いです。スペースが適切であれば、親知らずが他の歯に圧力をかけたり、歯列に問題を引き起こすことは少ないです。

正常な噛み合わせを妨げていない場合

親知らずが噛み合わせに問題を引き起こしていない場合、抜歯の必要性は低いです。正常な噛み合わせを維持している場合、親知らずの抜歯は通常推奨されません。

歯周病や感染が発生していない場合

親知らず周辺に歯周病や感染が発生しておらず、口腔内の健康に影響を与えていない場合、抜歯は必要ないことがあります。歯周病や感染が進行している場合、抜歯を検討することがあります。

患者さまの健康状態に合致する場合

患者さまの全身の健康状態や医療状態を考慮し、抜歯のリスクを回避するために、親知らずを抜かない選択ができることがあります。免疫系の弱い患者さまや特定の心臓疾患を持つ患者さまなど、抜歯がリスクを伴う場合は、歯科医と相談し、適切な決定を下すことが重要です。

親知らずを抜くべきかどうかは、個別の状況に依存します。歯科医師は患者さまの口腔内の状態や全身の健康を評価し、抜歯の必要性を判断します。患者さま自身や歯科医師とのコミュニケーションを通じて、最適な治療計画を立てることが大切です。抜歯の必要性が低い場合、親知らずをそのまま残しておくことができます。

親知らずを抜くデメリット

少ないとはいえリスクも存在します

親知らずを抜くことにはいくつかのデメリットやリスクも存在します。以下に、親知らずを抜く際に考慮すべき主なデメリットを説明します。

手術のリスク

親知らずの抜歯は手術的なプロセスであり、手術に伴うリスクが存在します。手術中に出血、感染、神経損傷、歯周病の悪化などが発生する可能性があります。ただし、これらの合併症は比較的まれです。

疼痛と腫れ

抜歯後、口内に腫れや疼痛が生じることが一般的です。これらの症状は一時的であり、通常、数日から数週間で改善します。適切な疼痛管理とケアが必要です。

食事制限

抜歯後、硬い食べ物や飲み物を摂取することが制限される場合があります。柔らかい食事に切り替える必要があるため、食事の制約が生じることがあります。

口の臭い

抜歯後、口内の傷が癒えるまで口の臭いが生じることがあります。しかし、適切な口腔衛生と歯磨きで管理できます。

神経損傷

抜歯中に周囲の神経にダメージが及ぶ可能性があります。これは感覚の一時的または持続的な損失を引き起こす可能性がありますが、まれな事例です。

合併症

まれに、抜歯後に感染症が発生することがあります。感染症が進行すると、膿(化膿)がたまり、疼痛や不快感を引き起こす可能性があります。

噛み合わせの変化

親知らずを抜くことにより、噛み合わせに変化が生じることがあります。これは通常、他の歯が親知らずの抜歯によってスペースを確保するためです。しかし、歯科医師は噛み合わせの変化を最小限に抑えるために努力します。

時間と費用

親知らずを抜く手術には時間がかかり、手術費用や麻酔費用がかかることがあります。また、回復にかかる時間も考慮する必要があります。

親知らずの抜歯は一般的に安全であり、多くの患者さまにとって問題ありません。ただし、個別の状況や口腔内の状態によっては、一時的な不快感やリスクが生じることがあるため、歯科医師との相談が重要です。歯科医師はリスクを最小限に抑えつつ、患者さまの健康と快適さを最優先に考え、抜歯の必要性を評価します。

まとめ

親知らずの抜歯の必要性は個別の状況に依存し、口腔内の問題や全身の健康状態を考慮して歯科医が診察したうえで患者さまごと個別に判断いたします。

抜歯が行われる場合でも、患者さまの健康を最大限に配慮し、感染症のリスクを最小限に抑えるための措置を取るなど、常に患者さまにとってのリスクを最小限にする為の選択をいたします。

大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科では日々の診療で患者さまとの対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を行っております。

歯に関する心配事がございましたらいつでも大阪府八尾市にある歯医者、もりかわ歯科へお越しください。

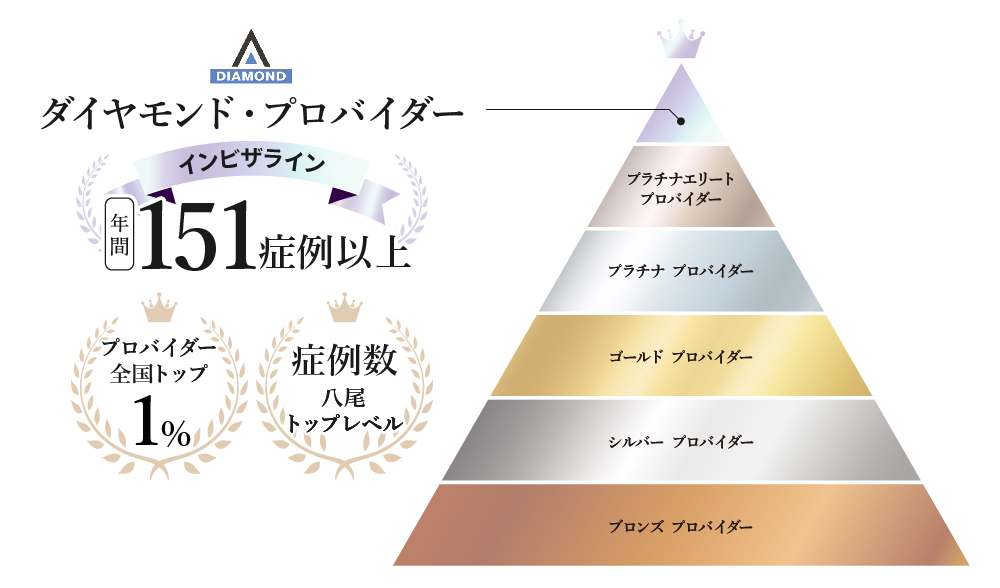

歯列矯正をお考えの方も当院では矯正無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページをご覧ください。

こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者 医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療です。

こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者 医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療です。