こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「歯科医院選びのポイント」について全力回答!

「歯医者さんって、どこも同じじゃないの…?」

「家の近くで、とりあえず通いやすいところを選べばいいかな…」

「治療費って、だいたい同じくらいでしょ?」

そう思っていませんか?

実は、歯科医院によって治療の考え方や得意分野、費用、そして雰囲気は大きく異なります。

そのため、歯科医院選びはあなたの歯の健康、そして治療の満足度を左右する非常に重要なポイントなのです。

この記事では、良い歯医者を見つけるためのポイントをわかりやすく解説していきます。

ぜひこの記事を参考にして、あなたにぴったりの歯医者さんを見つけてくださいね!

この記事を読めば分かること

- 良い歯医者の特徴がわかります。

- 歯科医院選びの際にチェックすべきポイントがわかります。

- 歯医者を変える際に注意すべきポイントがわかります。

良い歯医者ってどんな歯医者?

良い歯医者とは単に技術力が高いだけではありません。

患者さんの立場に立ち、丁寧な診療をしてくれる歯医者のことです。

具体的には、以下の点などが挙げられます。

丁寧なカウンセリング

- あなたの話をじっくり聞いてくれる

- 治療方法や費用について、わかりやすく説明してくれる

- 質問しやすい雰囲気を作ってくれる

正確な診断と適切な治療

- 最新の設備と技術を導入し、正確な診断を行ってくれる

- あなたの症状や希望に合わせた治療計画を立ててくれる

- 治療のメリットだけでなく、デメリットやリスクについてもきちんと説明してくれる

痛みの少ない治療

- 麻酔を適切に使用し、治療中の痛みを最小限に抑えてくれる

- 治療器具や治療方法にも工夫を凝らし、患者さんの負担を軽減してくれる

清潔な院内環境

- 院内が清潔に保たれている

- 衛生管理が徹底されている

- 感染症対策がしっかり行われている

安心できる雰囲気

- スタッフの対応が親切で丁寧

- リラックスできる雰囲気

- プライバシーに配慮されている

これらの特徴をすべて満たす歯医者さんが理想ですが、実際にはすべての条件を満たす歯医者さんを見つけるのは難しいかもしれません。

しかしこれらの特徴を参考に、あなたにとってより良い歯医者さんを見つけることが大切です。

良い歯医者さんを見つけるためには、具体的にどのような点に注意すれば良いのでしょうか?

次のセクションでは歯科医院選びのチェックポイントについて詳しく解説していきます。

歯科医院選び、ココをチェック!

歯科医院を選ぶ際には、いくつかのポイントをチェックすることで安心して治療を受けられる歯医者さんを見つけることができます。

情報収集

まずはホームページで情報収集を行いましょう。

診療時間や診療科目、治療内容、費用、医師やスタッフの紹介、院内の様子などを確認することができます。

ブログや症例写真なども参考になるでしょう。

ブログでは歯医者さんの考え方や治療方針を知ることができますし、症例写真では治療のビフォーアフターを確認することができます。

口コミサイト

実際にその歯科医院を受診した方の口コミを参考にしましょう。

口コミサイトでは治療内容や医師の対応、院内の雰囲気など、様々な情報を得ることができます。

ただし口コミはあくまでも個人の意見であることを理解しておきましょう。

複数の口コミサイトを参考にしたり、良い口コミだけでなく悪い口コミも読んでみたりすることで、より客観的な情報を得ることができます。

電話で問い合わせ

診療時間や予約方法、治療費などについて電話で問い合わせてみましょう。

電話対応で歯科医院の雰囲気を感じ取ることができます。

電話で質問をすることで、疑問や不安を解消することができます。

実際に来院してみる

ホームページや口コミサイトである程度情報収集を行ったら、実際に来院してみることをおすすめします。

院内の雰囲気やスタッフの対応、設備などを実際に確認してみましょう。

また、カウンセリングを受けて、医師の説明や治療方針などを確認するのも良いでしょう。

カウンセリングではあなたの症状や希望を伝え、治療方法や費用、期間などについて詳しく説明を受けることができます。

これらのポイントをチェックすることで、あなたに合った歯医者さんを見つけることができるはずです!

こんな歯医者には要注意!

残念ながら、中には注意が必要な歯医者さんも存在します。

「この歯医者さん、本当に大丈夫かな…?」

「治療を受けるのが、なんだか不安…」

そう感じたら一度立ち止まって、以下のポイントを確認してみましょう。

説明不足

- 治療内容や費用について十分な説明がない

- 質問しても曖昧な返答しか返ってこない

- 治療方法を一方的に決められてしまう

治療を受ける前に、治療内容や費用についてしっかりと説明を受けることは患者さんの権利です。

疑問や不安に思うことがあれば遠慮なく質問し、納得した上で治療を受けるようにしましょう。

治療費が高い

- 治療費が不当に高い

- 保険適用外の治療を無理に勧められる

- 見積もりが不明瞭

歯科治療には保険適用内の治療と、保険適用外の治療(自由診療)があります。

保険適用外の治療は費用が高額になる傾向があります。

治療を受ける前に見積もりをしっかりと確認し、治療費について納得した上で治療を受けるようにしましょう。

痛みが強い

- 麻酔が効いていないのに治療を続けられる

- 治療中の痛みに配慮がない

歯科治療は痛みを伴うこともありますが、最近の歯科治療では麻酔技術の進歩などにより、痛みを最小限に抑えることが可能です。

治療中に痛みを感じたら、我慢せず歯医者さんに伝えましょう。

不衛生

- 院内が汚い

- 治療器具が清潔に保たれていない

院内が清潔に保たれているか、治療器具は滅菌処理されているかなど、衛生管理もしっかりと確認しましょう。

感染症予防のためにも、衛生管理が徹底されている歯医者さんを選ぶことが大切です。

高圧的な態度

- 医師やスタッフの態度が悪い

- 患者さんの話を聞いてくれない

- 不安な気持ちを理解してくれない

医師やスタッフの態度は歯医者さんを選ぶ上で重要なポイントです。

患者さんの話を丁寧に聞いてくれ、不安な気持ちに寄り添ってくれる歯医者さんを選びましょう。

これらの特徴に当てはまる歯医者さんは避けた方が良いかもしれません。

もし今の歯医者さんに不安や不満を感じている場合は、歯医者を変えることを検討してみましょう。

歯医者を変えたいけど、大丈夫?

「今の歯医者さんに不安がある…」

「治療方針に納得できない…」

「もっと自分に合った歯医者さんを見つけたい…」

そう思っていても、歯医者を変えることに抵抗がある方もいるかもしれません。

歯医者を変えることへの抵抗

「先生に悪いんじゃないか…」

「治療の途中で変えるなんて、迷惑がかかるんじゃないか…」

「また一から説明するのは面倒だな…」

など、様々な理由で歯医者を変えることをためらってしまう気持ちも分かります。

歯医者を変えることは悪いこと?

しかし歯医者を変えることは、決して悪いことではありません。

ご自身の歯の健康を守るためには、信頼できる歯医者さんを見つけることが大切です。

歯医者さんとの相性は、治療の満足度や継続的なお口のケアに大きく影響します。

もし今の歯医者さんに少しでも不安や不満を感じているのであれば、歯医者を変えることを検討してみましょう。

歯医者を変えるメリット

歯医者を変えることで、

- より質の高い治療を受けられる

- 納得のいく治療を受けられる

- 安心して治療を受けられる

- 歯医者さんとの信頼関係を築ける

- 積極的に治療に参加できる

- 予防歯科にも力を入れることができる

など、様々なメリットが期待できます。

歯の健康は一生もの

歯の健康は一生涯にわたって大切です。

ご自身の歯の健康を守るために、勇気を出して歯医者を変えてみましょう。

歯医者を変えることは、決して難しいことではありません。

歯医者を変える時の注意点

歯医者を変える際には、いくつかの注意点があります。

過去の治療経過を伝える

新しい歯医者さんに、これまでの治療経過を伝えましょう。

以前の歯医者さんでどのような治療を受けたのか、詳しい情報があれば伝えることでスムーズに治療を引き継ぐことができます。

また、紹介状があれば持参しましょう。

紹介状には歯の状態や治療経過などが詳しく記載されています。

新しい歯医者さんは紹介状を参考に、あなたに合った治療法を検討することができます。

治療費や治療期間を確認する

新しい歯医者さんで治療を受ける前に、治療費や治療期間についてしっかりと確認しておきましょう。

歯科治療には保険適用内の治療と、保険適用外の治療(自由診療)があります。

保険適用外の治療は、費用が高額になる傾向がありますので、事前に確認しておくことが大切です。

治療期間も治療内容や患者様のお口の状態によって異なります。

治療期間が長くなる場合は仕事や学業との両立を考えながら、治療計画を立てる必要があります。

治療方針について納得する

治療方針や治療方法について、疑問や不安があれば納得いくまで説明を受けましょう。

歯医者さんによって治療方針や治療方法が異なる場合があります。

あなたの希望やライフスタイルに合った治療法を選択するためにも、治療方針について納得いくまで説明を受けることが大切です。

これらの点に注意することで、歯医者さんをスムーズに変えることができます。

もりかわ歯科医院の3つの特徴

歯科医院選びで悩んでいるなら、ぜひ当院「もりかわ歯科医院」のことを知ってください。

もりかわ歯科医院は、大阪府八尾市にある地域密着型の歯科医院です。

患者様とのコミュニケーションを大切にし、一人ひとりに合った丁寧な治療を提供しています。

ここでは、もりかわ歯科医院の3つの特徴をご紹介します。

1. 一般的な歯科診療はもちろん、矯正治療にも対応

虫歯や歯周病治療などの一般的な歯科診療はもちろん、インビザラインによる矯正治療にも力を入れています。

矯正治療では、豊富な知識と経験を持つ歯科医師が患者様一人ひとりに最適な治療計画を立案いたしますので、歯並びや噛み合わせでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

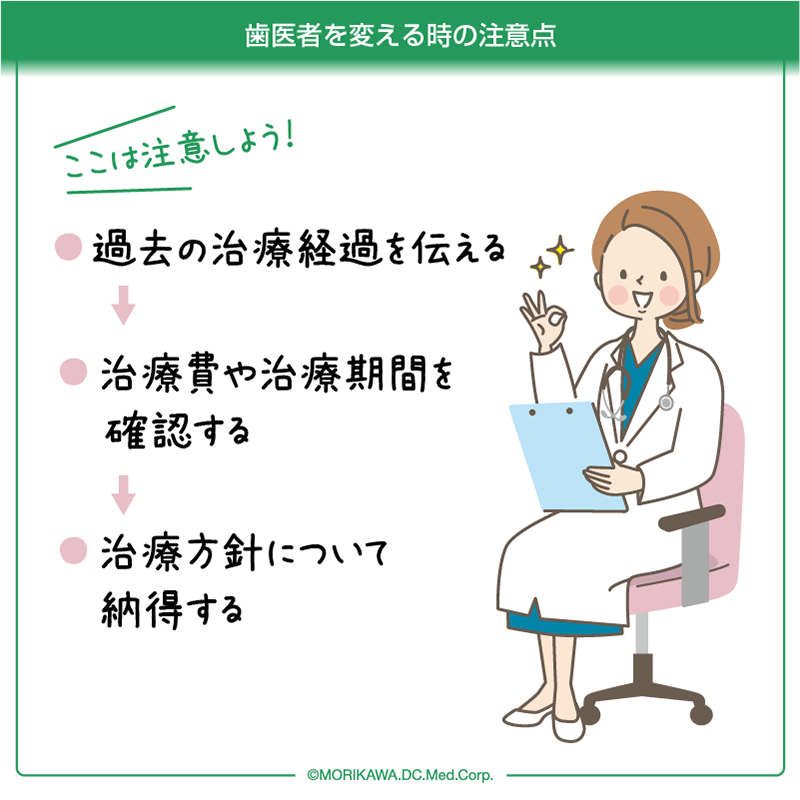

2. インビザラインのダイヤモンドプロバイダー

当院はインビザラインのダイヤモンドプロバイダーに認定されています。

ダイヤモンドプロバイダーとは、インビザライン治療の実績が豊富な歯科医院に与えられる称号です。

豊富な症例数と高い技術力で患者様に最適なインビザライン治療を提供いたしますので、安心して治療をお任せください。

3. 丁寧なカウンセリングとわかりやすい説明

患者様のお悩みやご希望をじっくりお伺いし、治療内容や費用についてわかりやすく丁寧にご説明いたします。

治療に対する不安や疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるようコミュニケーションを大切にしております。

「歯医者さんは怖い」「治療について詳しく知りたい」という方も、ご安心ください。

まとめ|自分にぴったりの歯医者を見つけよう!

歯科医院選びは、あなたの歯の健康を左右する重要な選択です。

費用やアクセスの良さだけで本当に良いのでしょうか?

それらに妥協せず、治療内容や医師の技術力、院内の雰囲気なども考慮し、信頼できる歯医者さんを見つけましょう。

もりかわ歯科医院では患者様一人ひとりに寄り添った丁寧な治療を心がけています。

治療内容や費用についてしっかりと説明を行い、患者様にご納得いただいた上で治療を進めていきます。

歯に関するお悩みやご希望がございましたら、お気軽にご相談ください。

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。