こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「虫歯の原因や予防策」について全力回答!

「また虫歯になっちゃった…」

「子どもに虫歯は作ってほしくないけど…」

こんな風に悩んでいませんか?

虫歯は、多くの人が経験する身近な病気だからこそ、その原因や予防法について正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、虫歯の「なぜ?」を徹底解説!虫歯ができやすい場所から、意外な原因、そして今日から実践できる効果的な予防策まで、分かりやすくお伝えします。

お子さんの歯の健康を守りたい親御さんも、ご自身の歯のことでお悩みの方も、ぜひ最後まで読んで、虫歯予防の知識を深めてくださいね!

虫歯ができやすい場所はどこ?まずは基本を知ろう

虫歯は、お口の中でも特に以下のような場所にできやすい傾向があります。

- 歯と歯の間

- 奥歯の溝

- 歯と歯茎の境目

- 詰め物や被せ物の周り

これらの場所は、歯ブラシの毛先が届きにくく、食べかすやプラーク(歯垢)が溜まりやすいのが特徴です。虫歯菌は、プラークの中で糖分を分解して酸を作り出し、歯を溶かしていきます。

なぜ特定の場所が虫歯になりやすいのか?

上記で挙げた場所は、なぜ虫歯になりやすいのでしょうか? それぞれ詳しく見ていきましょう。

歯と歯の間

歯ブラシの毛先が届きにくく、食べかすが残りやすい。歯並びが悪い場合は、さらに磨き残しが増える可能性があります。

奥歯の溝

奥歯の噛み合わせ面には、複雑な溝があり、歯ブラシの毛先が届きにくい。特に、生えたばかりの永久歯は溝が深く、虫歯になりやすいです。

歯と歯茎の境目

歯周ポケットと呼ばれる溝があり、プラークが溜まりやすい。歯周病の原因にもなるため、注意が必要です。

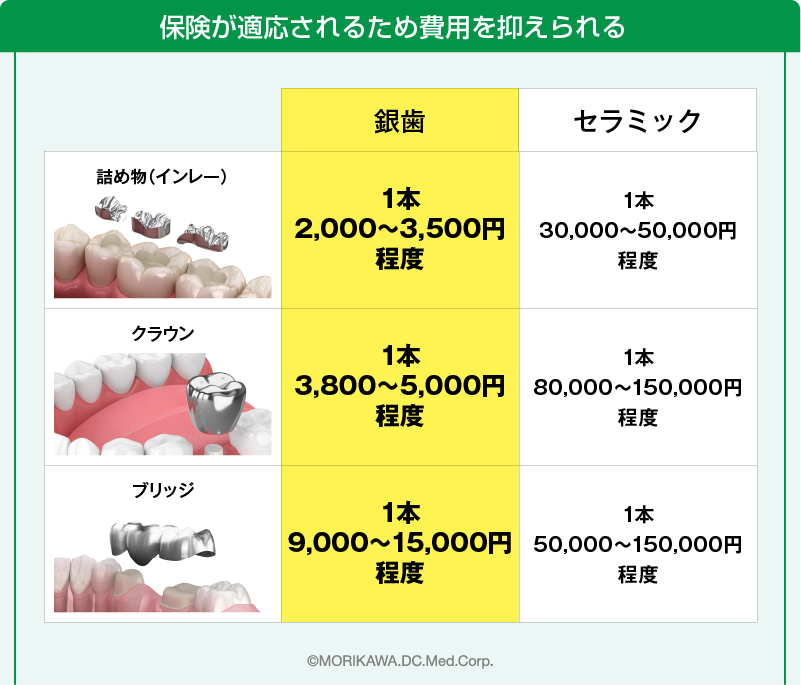

詰め物や被せ物の周り

詰め物や被せ物の境目は、わずかな段差や隙間ができやすく、プラークが溜まりやすい。また、古い詰め物や被せ物は劣化しやすく、そこから虫歯菌が侵入する可能性があります。

歯磨きしても虫歯になる原因とは?

「毎日歯磨きしてるのに、どうして虫歯になるの?」

そんな疑問を持つ方もいるかもしれません。実は歯磨きをしていても、以下の理由で虫歯になることがあります。

磨き残しがある

歯ブラシの当て方や動かし方が間違っていたり時間が短かったりすると、磨き残しが発生し、虫歯の原因となります。

歯磨き粉の選び方が間違っている

研磨剤の強い歯磨き粉は、歯の表面を傷つけ虫歯菌が入り込みやすくなる可能性があります。

食生活の乱れ

糖分を多く含む食品や飲料を頻繁に摂取すると、虫歯のリスクが高まります。

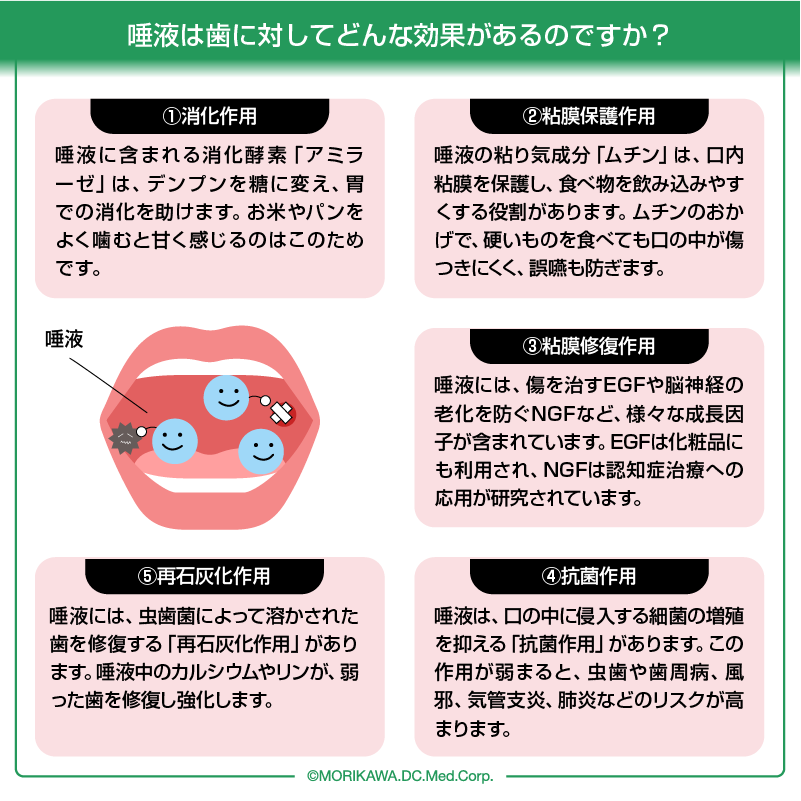

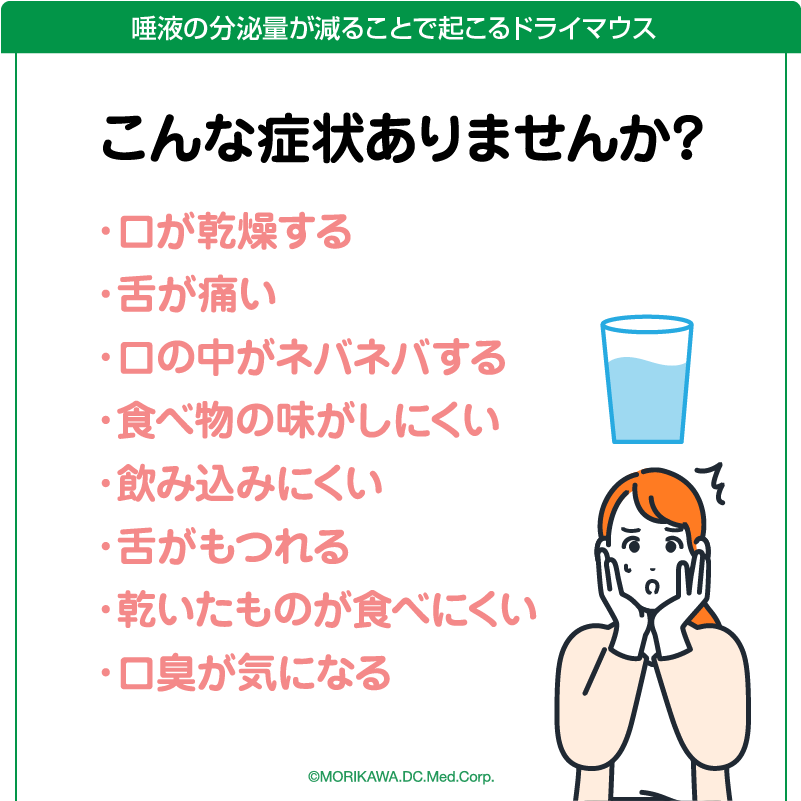

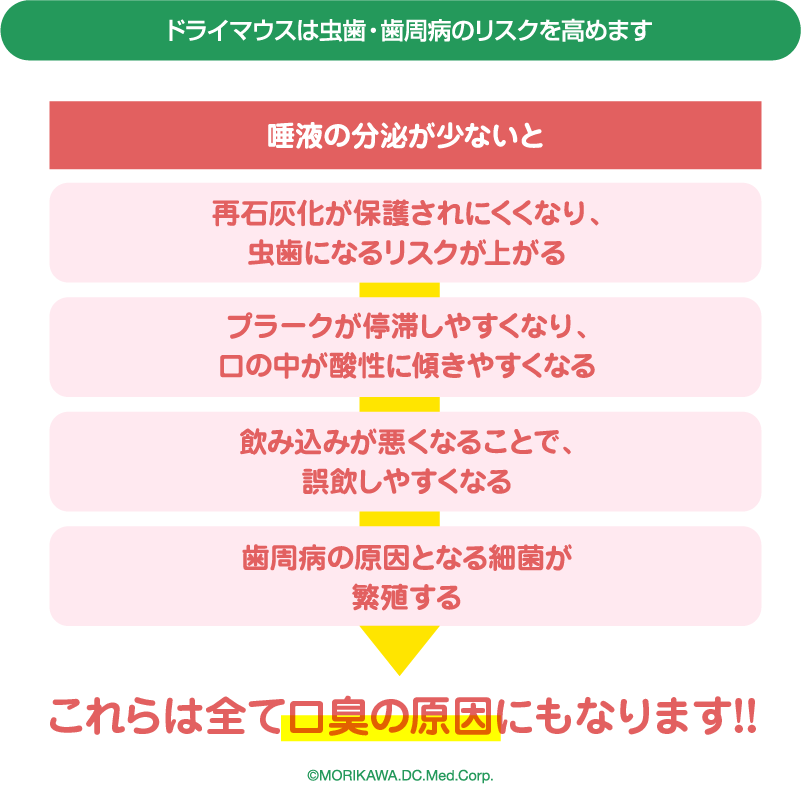

唾液の分泌量が少ない

唾液には、再石灰化作用や抗菌作用など、虫歯を予防する働きがあります。

唾液の分泌量が少ないと、これらの働きが弱まり、虫歯になりやすくなります。

歯並びが悪い

歯並びが悪いと、歯ブラシが届きにくく、磨き残しが増えるため、虫歯のリスクが高まります。

放置すると危険!虫歯の進行段階と症状、そして最悪の事態とは?

虫歯の進行段階と主な症状

C0(初期虫歯)

- 虫歯菌による歯の表面のエナメル質の脱灰が始まる段階です。

- 自覚症状はありませんが、適切な歯磨きや生活習慣の改善で再石灰化が期待できます。

C1

- エナメル質に穴が開いた状態です。

- 痛みやしみるなどの自覚症状はまだありません。

C2

- 虫歯が象牙質まで進行した状態です。

- 冷たいものや甘いものがしみたり、痛みを感じることがあります。

C3

- 虫歯が歯髄(神経)まで達した状態です。

- 激しい痛みを伴い、根管治療が必要になります。

C4

- 歯の根だけが残った状態です。

- 神経が死んで痛みは感じませんが、虫歯菌は残っており、放置すると骨髄炎などのリスクがあります。

虫歯を放置するとどうなる?

虫歯は、自然に治ることはありません。放置すると、どんどん進行し、以下のような症状が現れます。

- 冷たいものや温かいものがしみる

- 歯がズキズキ痛む

- 歯茎が腫れる

- 口臭が強くなる

さらに進行すると、

- 歯の神経を取る治療が必要になる

- 最悪の場合は、歯を失ってしまう

といった深刻な事態に陥ることもあります。

虫歯になりやすい人の特徴とリスク要因

虫歯になりやすさには個人差がありますが、以下のような特徴やリスク要因を持つ人は特に注意が必要です。

甘いものや炭酸飲料をよく飲む

糖分は虫歯菌のエサとなり酸を生成します。

この酸が歯のエナメル質を溶かし虫歯を引き起こします。

間食が多い

食べるたびに口内の酸性度が上がり歯が溶けやすい状態が続きます。

特に間食が頻繁な場合、歯の再石灰化の時間が不足します。

唾液の分泌量が少ない

唾液は口内の酸を中和して歯を保護します。

分泌量が少ないと酸に対する防御力が低下し、虫歯のリスクが高まります。

歯並びが悪い

歯が重なっていたり歯と歯の隙間が狭いと磨き残しが多くなり、虫歯が発生しやすい箇所が増えます。

歯磨きが不十分

プラークが長時間歯に残ると、そこに含まれる細菌が酸を生成して虫歯の原因となります。

不十分な歯磨きはプラークの除去不足を招きます。

定期的な歯科検診を受けていない

虫歯の早期発見・治療ができないため、症状が悪化してから気づくことが多くなります。

定期的なクリーニングも予防に欠かせません。

妊娠中や授乳中である

ホルモンバランスの変化やつわりによる口内環境の悪化が虫歯を誘発しやすくなります。

歯磨きが難しくなることもあります。

薬の副作用で口が渇きやすい

口が乾くと唾液の保護機能が低下し、酸が歯を攻撃しやすくなります。

特に高血圧薬や抗うつ薬の使用者は注意が必要です。

高齢である

加齢に伴い、歯の再石灰化能力や唾液の分泌量が低下し、また歯ぐきの後退によって根面が露出してしまうことで虫歯になりやすくなります。

よくある疑問:虫歯にならないために何をすべき?

虫歯予防には日々のケアと生活習慣が大切ですが、どのように取り組むのが最適かについては多くの疑問が見受けられます。ここでは虫歯にならないための基本的なケアや正しい予防法について、よくある疑問に対する回答をまとめました。

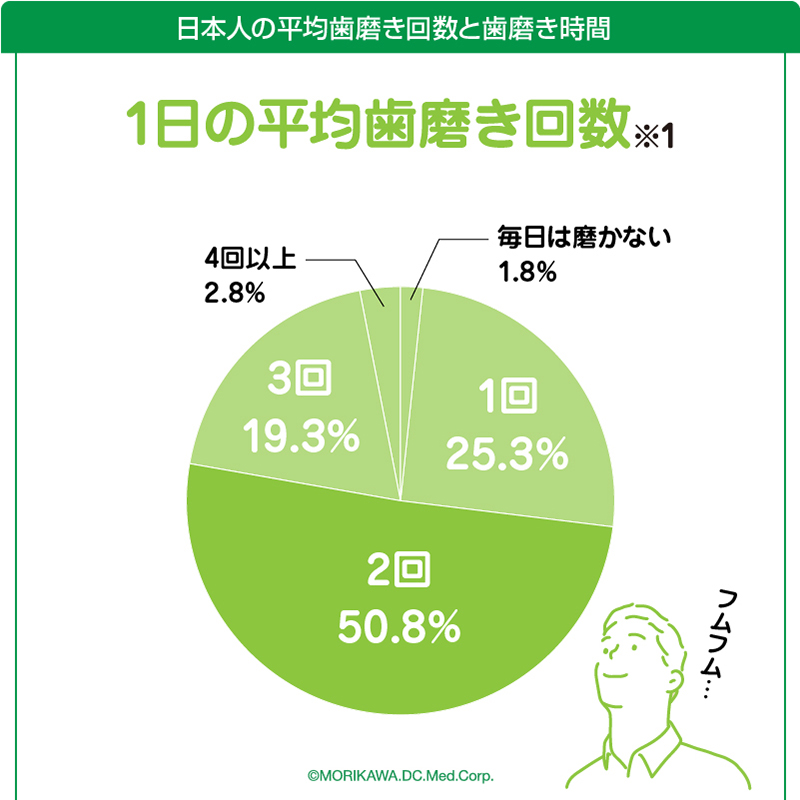

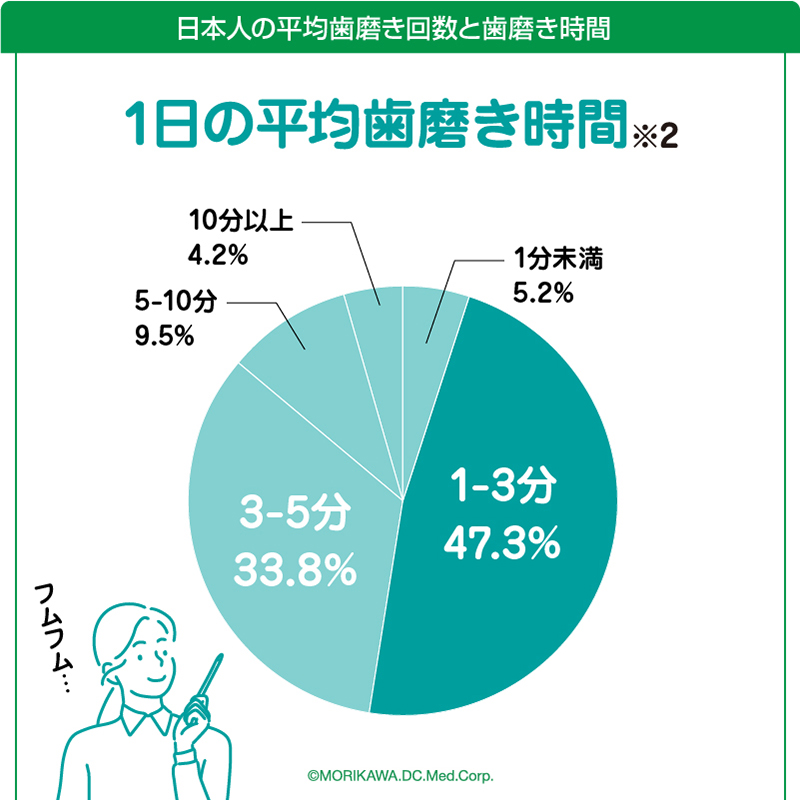

歯磨きは1日何回すればいいの?

1日3回、毎食後なるべく30分以内に歯磨きをするのが理想的です。

どんな歯ブラシを選べばいいの?

毛先が柔らかく、ヘッドが小さめの歯ブラシがおすすめです。

歯磨き粉はどんなものがいいの?

フッ素配合の歯磨き粉がおすすめです。研磨剤の入っていないものを選びましょう。

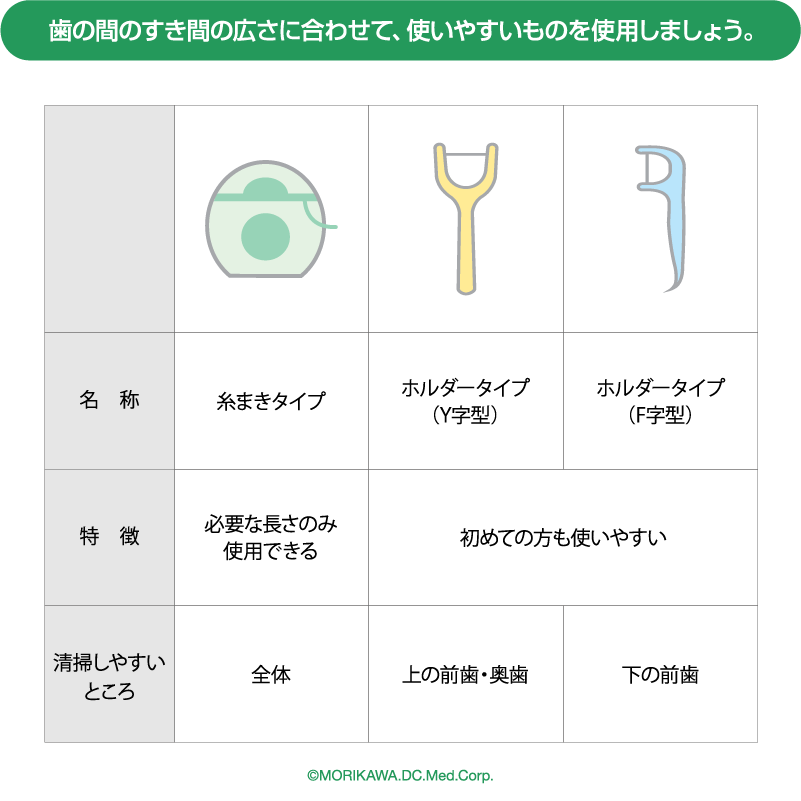

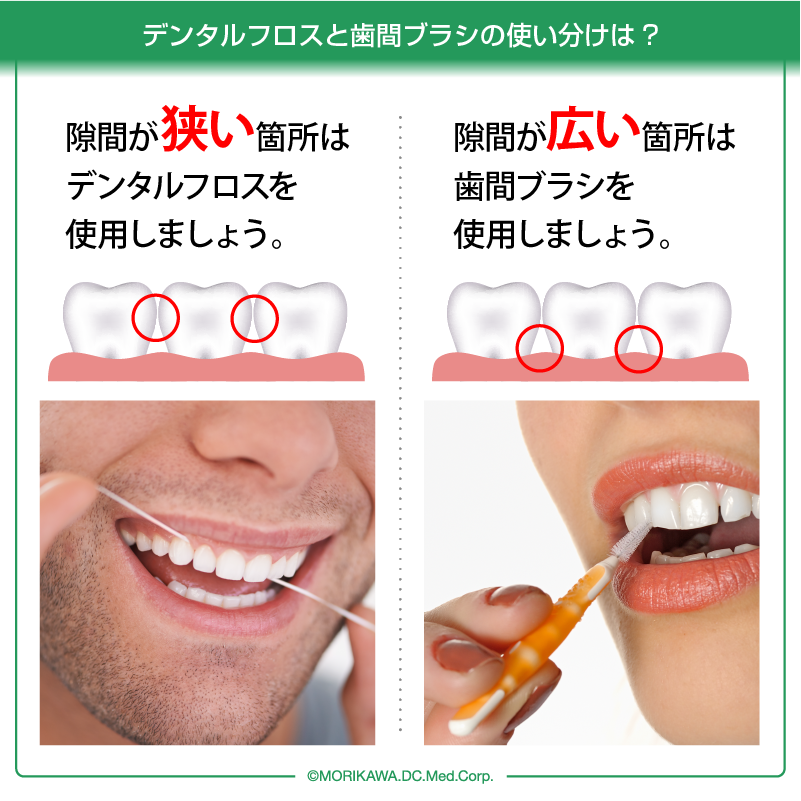

フロスや歯間ブラシは使った方がいいの?

歯ブラシだけでは落としきれない、歯と歯の間の汚れを落とすために、フロスや歯間ブラシの使用をおすすめします。

定期検診はどのくらいの頻度で受ければいいの?

3ヶ月〜半年に1回の頻度で定期検診を受けることをおすすめします。

効果的な虫歯予防の習慣と対策

毎日のちょっとした工夫で虫歯予防は大きく改善できます。

正しい歯磨き方法や食生活の見直しなど、誰でも簡単に取り組める対策を紹介します。

習慣に取り入れることで、虫歯になりにくい口内環境を作りましょう。

丁寧な歯磨き

歯ブラシの毛先を歯にきちんと当てて丁寧に磨きましょう。

歯と歯の間や奥歯の溝など、磨きにくい場所も意識してケアしましょう。

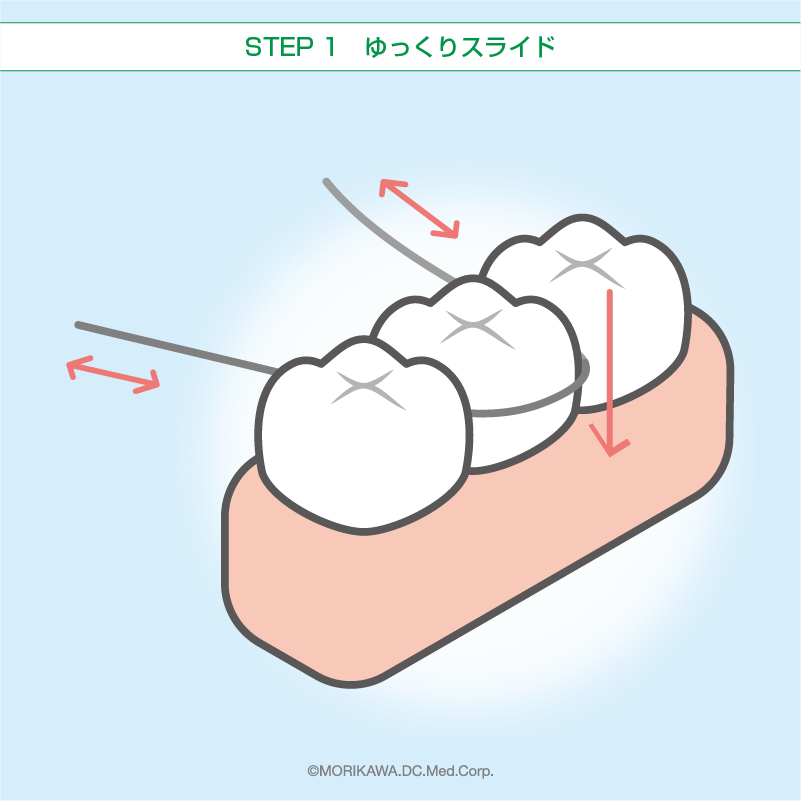

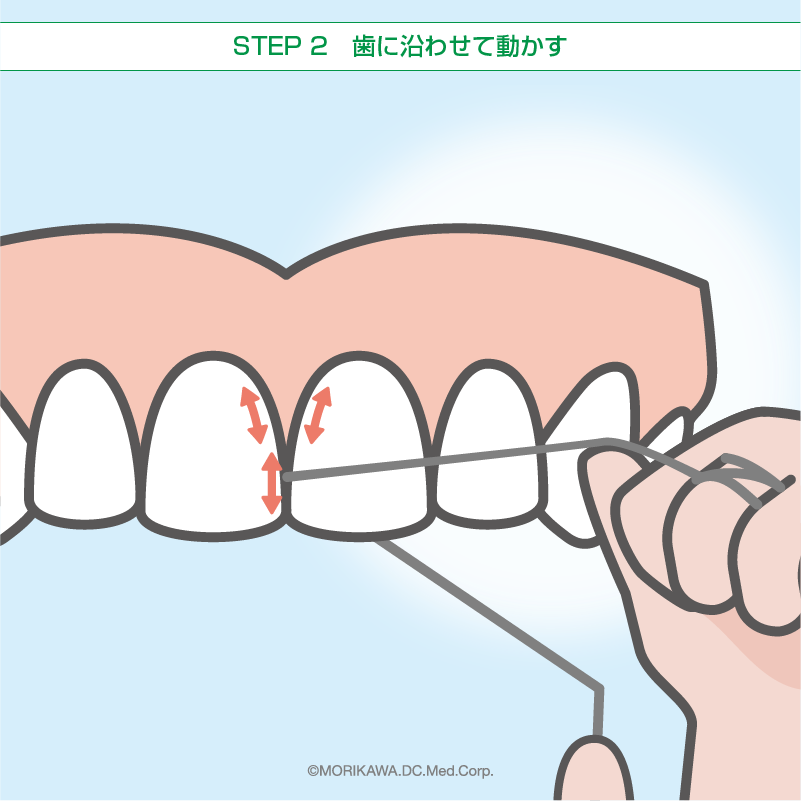

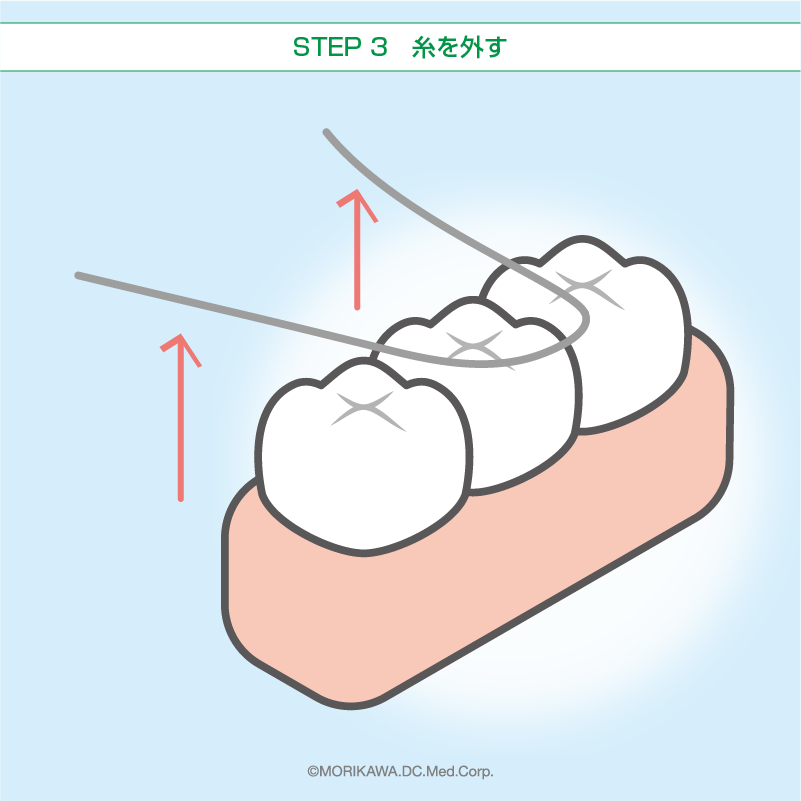

デンタルフロス・歯間ブラシの使用

歯ブラシだけでは落としきれない歯と歯の間の汚れを、デンタルフロスや歯間ブラシを使って除去しましょう。

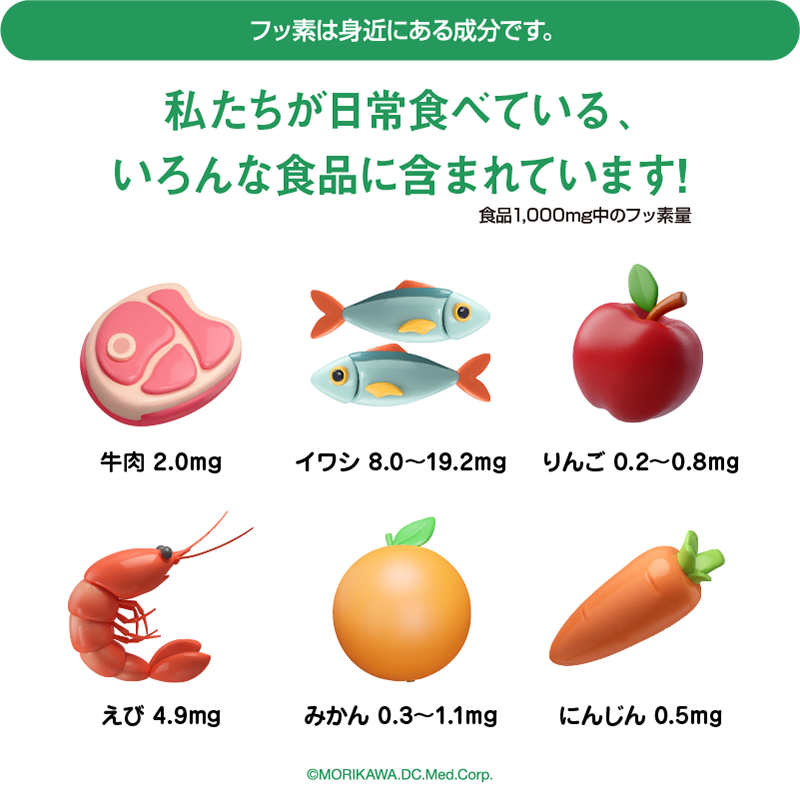

フッ素配合歯磨き粉の使用

フッ素には、歯質を強化して虫歯菌の働きを抑える効果があります。

毎日の歯磨きにフッ素配合歯磨き粉を取り入れましょう。

フッ素洗口

フッ素が含まれた洗口液を歯磨き後に使用することで、歯全体にフッ素を行き渡らせることができます。

バランスの取れた食生活

糖分を多く含む食品や飲料は控えめにし、野菜や果物、乳製品など、バランスの取れた食事を心がけましょう。また、ダラダラ食いは避け、決まった時間に食事を済ませるようにしましょう。

キシリトールガム

食後や間食後にキシリトールガムを噛むことで唾液の分泌を促し、虫歯予防に繋がります。

定期的な歯科検診

歯科医院で定期的に検診を受け、歯のクリーニングやフッ素塗布を受けることで、虫歯を早期発見・早期治療することができます。

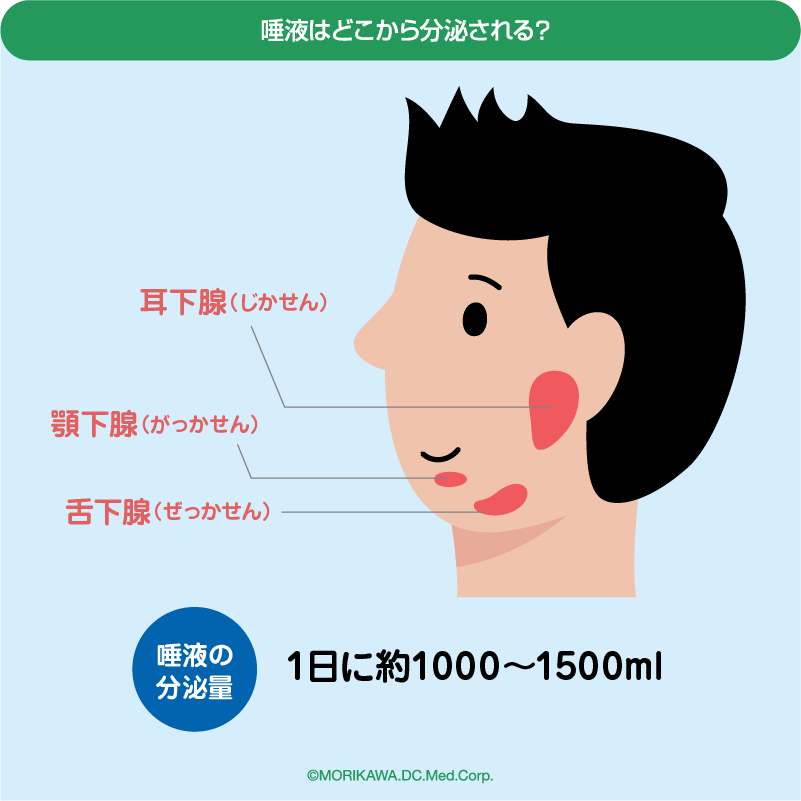

唾液腺マッサージ

唾液の分泌を促すために唾液腺マッサージを行うのも効果的です。

耳の下や顎の下などを優しくマッサージしてみましょう。

禁煙・節酒

喫煙や過度な飲酒は唾液の分泌を減らして口内環境を悪化させるため、虫歯のリスクを高めます。

まとめ「お口の健康から、全身の健康へ」

この記事では、虫歯になりやすい場所やその原因、そして効果的な予防策について解説してきました。

「自分の歯磨き方法は合っているのかな?」

「もっと効果的な予防法を知りたい!」

「子供の虫歯予防はどうすればいいの?」

など、疑問や不安が少しでも解消されたでしょうか?

虫歯は放置すると、痛みや腫れが生じ、食事や会話といった日常生活に支障をきたすだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、虫歯は毎日の丁寧な歯磨きと適切な予防策を実践することで予防できる病気でもあります。今回ご紹介した方法を参考に、虫歯になりにくい強い歯を作り、健康な毎日を送りましょう。

大阪府八尾市にある「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」では、虫歯治療はもちろん、矯正治療や予防歯科にも力を入れており、患者様一人ひとりの口腔内状況やライフスタイルに合わせた、最適な虫歯予防プランをご提案いたします。

お口の健康を守るため、まずはお気軽にご相談ください。 当院では、日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。 審美歯科や歯列矯正にも対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。

また、矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方も、ぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。