こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「年末年始の暴飲暴食」について全力回答!

「年末年始は、ついつい食べすぎちゃった…」

「お正月休み、ダラダラ過ごして歯磨きもサボりがち…」

「甘いものやお酒、美味しいものをたくさん楽しんだ後、歯の状態が気になる…」

年末年始は楽しいイベントがたくさん!

ついつい羽目を外して暴飲暴食をしてしまうこともあるかもしれません。

その後の歯の健康、気になりませんか?

年末年始の暴飲暴食は虫歯や歯周病のリスクを高め、お口のトラブルに繋がりやすいんです。

この記事では年末年始の暴飲暴食が歯に与える影響、そしてお口のトラブルを防ぐためのケア方法について解説します。

ぜひ最後まで読んで、歯の健康を意識してみてくださいね。

この記事を読めば分かること

- 年末年始の暴飲暴食が、なぜ歯に悪いのかがわかります。

- 歯のトラブルのサインに気づくことができます。

- 家庭でできる歯のケア方法を知り、実践できます。

- 年末年始の歯医者さんのサポート情報を知ることができます。

年末年始は危険がいっぱい?!

年末年始は食生活が乱れがちです。

忘年会や新年会、クリスマスやお正月など、美味しいものがたくさん並ぶ機会が増えますよね。

ついつい食べすぎたり、甘いものやお酒をたくさん飲んでしまったりすることもあるでしょう。

生活リズムが崩れて、ついつい夜更かししてしまったり歯磨きを忘れて寝てしまう、なんてこともあるかもしれません。

このような年末年始の過ごし方は、お口のトラブルに繋がります。

楽しいイベントが目白押しの年末年始ですが、お口の環境にとってはまさに危険がいっぱい!

この時期に虫歯や歯周病が悪化してしまうケースも多いのです。

「お正月太り」ならぬ「お正月虫歯」にならないよう、注意が必要ですね。

ところで年末年始の暴飲暴食は、一体どのように歯に悪影響を与えるのでしょうか?

詳しく見ていきましょう。

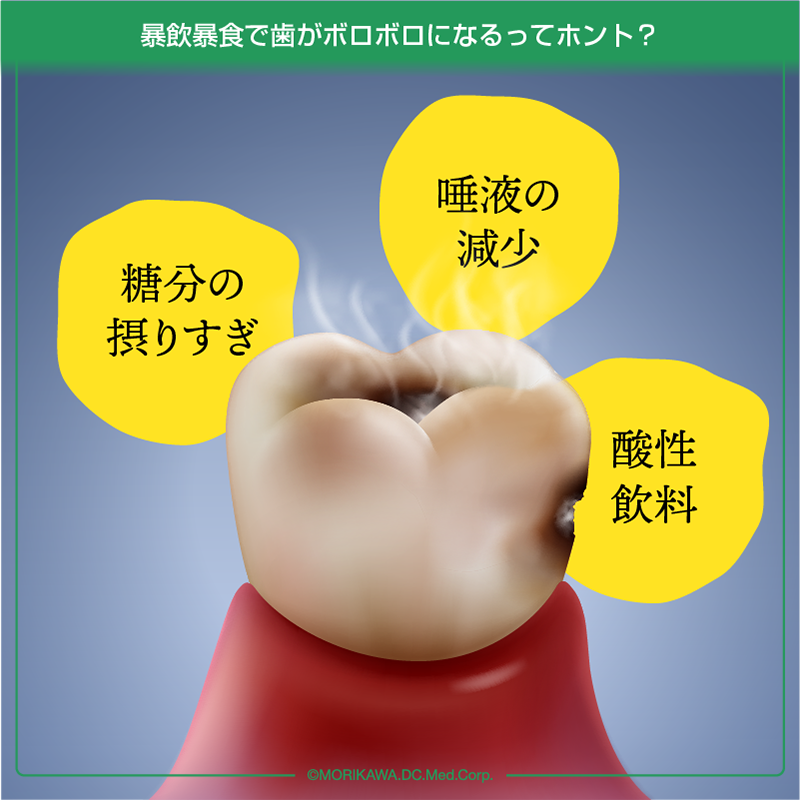

暴飲暴食で歯がボロボロになるってホント?

暴飲暴食は歯に大きな負担をかけ、虫歯や歯周病のリスクを高めてしまう可能性があります。

「歯がボロボロになる」とまではいかなくても、お口のトラブルを引き起こす原因になることも。

具体的にどのようなことが起こるのでしょうか?

糖分の摂りすぎは虫歯の原因に!

糖分を多く含む食事は虫歯菌のエサとなり、酸を発生させます。

この酸が歯のエナメル質を溶かし、虫歯を引き起こします。

ケーキやチョコレートなどの甘いお菓子はもちろん、お餅やお雑煮、ジュースなども糖分を多く含んでいますので注意が必要です。

酸性飲料にも要注意!

お酒や炭酸飲料などもお口の中を酸性にし、歯を溶けやすくします。

特に、酸性の強い飲み物を飲んだ後は30分ほど時間を置いてから歯磨きをするようにしましょう。

すぐに歯磨きをしてしまうと、歯の表面が傷つきやすくなってしまいます。

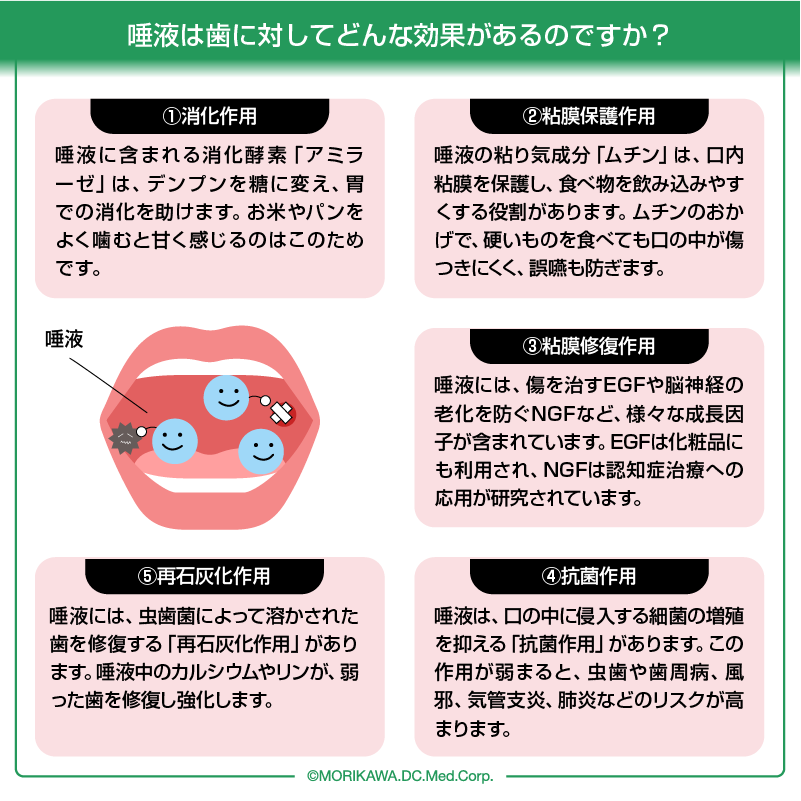

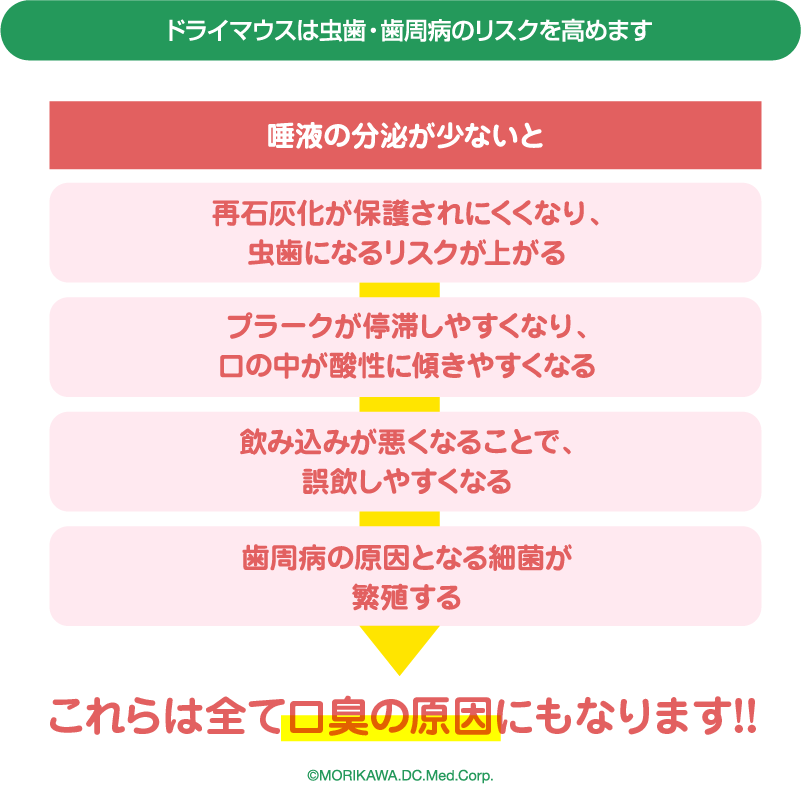

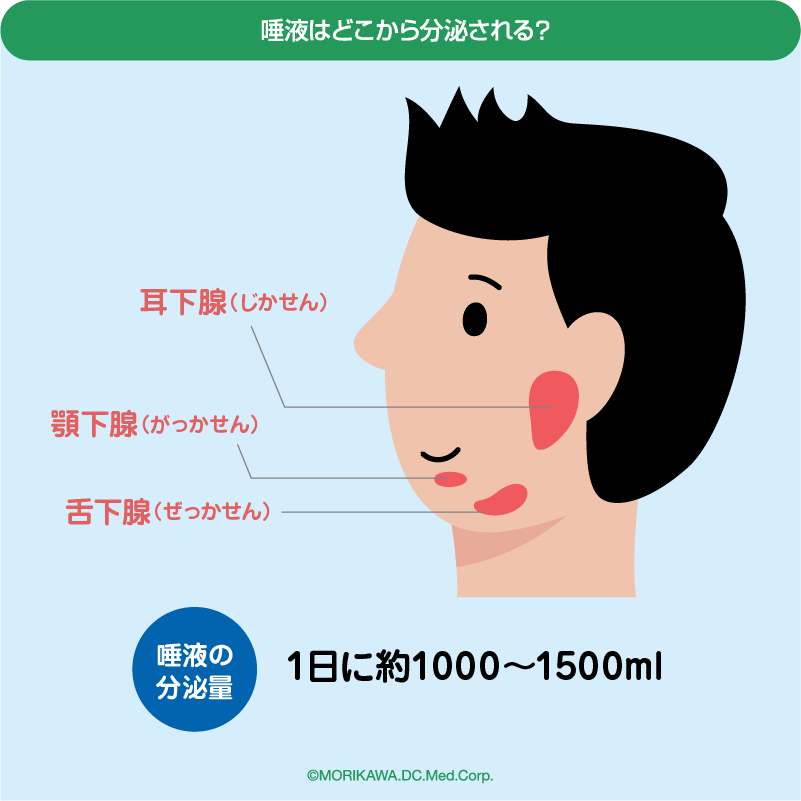

唾液の減少は、お口のトラブルの元凶

さらに年末年始は、生活リズムが乱れがちです。

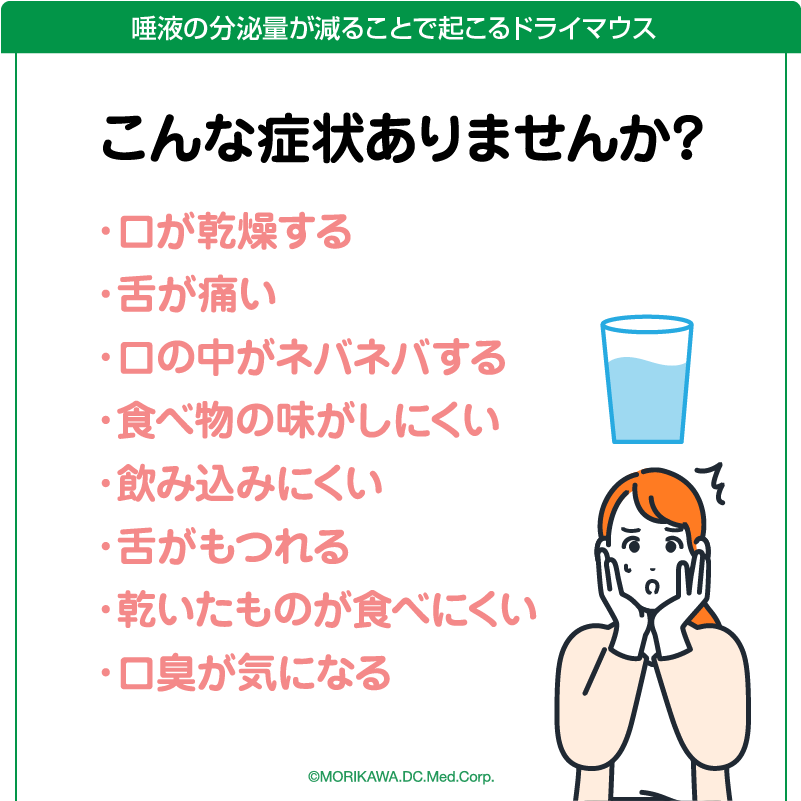

夜更かしや睡眠不足は唾液の分泌量を減らし、お口の中の自浄作用を低下させます。

唾液には、

- お口の中を中和する

- 細菌の増殖を抑える

- 歯の再石灰化を助ける

- 食べ物を消化しやすくする

など様々な働きがあります。

唾液が減るとこれらの働きが弱まり、虫歯や歯周病になりやすくなってしまうのです。

年末年始の暴飲暴食はまさに虫歯や歯周病の温床となってしまう可能性があります。

歯のトラブルのサインを見逃さないで!

- 歯が痛い、しみる

- 歯ぐきが腫れている、出血する

- 口臭が気になる

- 歯がグラグラする

- 噛み合わせが悪い

- 顎が痛い、音が鳴る

これらの症状に気づいたら、早めに歯科医院を受診しましょう。

放置すると体に悪影響?!

歯のトラブルを放置すると様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

「ちょっと歯が痛いけど、まぁ大丈夫だろう…」

「歯医者に行くのは面倒だし、もう少し様子を見ようかな…」

そう思って歯のトラブルを放置していませんか?

その小さなトラブルが、後々大きな問題に発展してしまうこともあるのです。

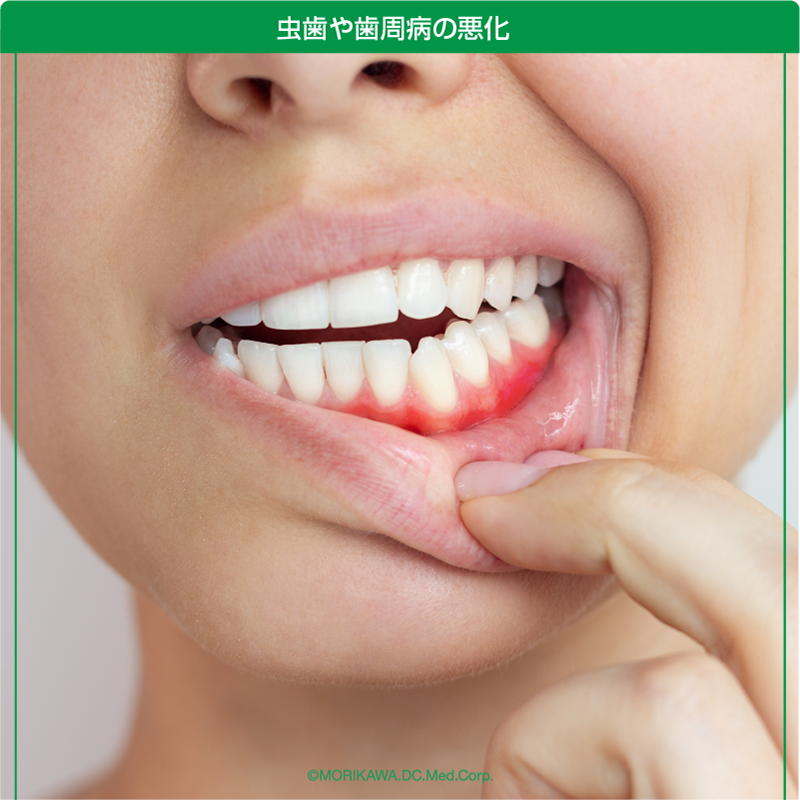

虫歯や歯周病の悪化

虫歯や歯周病を放置すると症状が悪化し、歯を失う原因となります。

歯を失うと食べ物を噛む機能が低下するだけでなく、見た目の問題や発音障害などが起こる可能性があります。

また、歯を失ったまま放置すると周りの歯が傾いたり、噛み合わせが悪くなったりと、さらなる問題を引き起こす可能性があります。

口臭の悪化

口臭の原因は様々ですが、虫歯や歯周病も口臭を悪化させる要因となります。

虫歯の部分に食べカスが溜まったり、歯周病菌が増殖することで口臭が発生しやすくなります。

歯周病が進行すると、歯周ポケットから膿が出ることがあります。

この膿も口臭の原因となります。

全身疾患のリスク増加

歯周病菌が血管に入り込むことで心臓病や脳梗塞などのリスクが高まると言われています。

歯周病菌は血液を介して全身に運ばれ、様々な臓器に悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば心臓病では、歯周病菌が心臓の血管に炎症を引き起こし、動脈硬化を促進する可能性があります。

脳梗塞では歯周病菌が脳の血管に血栓を作り、脳梗塞を引き起こす可能性があります。

治療費の増加

早期に発見・治療すれば少ない費用で済む場合も、放置することで治療が複雑化して費用がかさんでしまうことがあります。

初期の虫歯であれば簡単な治療で済むことが多いですが、進行した虫歯になると神経を抜いたり、歯を抜いたりする必要が出てくる場合があります。

また、歯周病も初期段階であれば歯石除去やクリーニングなどの比較的簡単な治療で済むことが多いですが、進行すると外科的な治療が必要になる場合があります。

このように、歯のトラブルを放置すると様々なリスクがあります。

「自分は大丈夫」と思わずに定期的な歯科検診を受け、お口の健康を維持しましょう。

年末年始のお口のトラブル、どうすればいいの?

年末年始に歯のトラブルが起こったらどうすれば良いのでしょうか?

楽しい旅行先や久しぶりに会えた家族との団欒の最中に、突然の歯の痛み…!

せっかくの楽しい時間が台無しになってしまいますよね。

ここでは年末年始にお口のトラブルが起こった場合の対処法をご紹介します。

応急処置

歯が痛い場合

市販の痛み止めを服用したり冷たいタオルで冷やしたりして痛みを和らげましょう。

ただし痛み止めはあくまで一時的な対処法なので、早めに歯科医院を受診することが大切です。

歯が欠けた場合

欠けた歯は牛乳や生理食塩水に浸して保管し、早めに歯科医院を受診しましょう。

歯を乾燥させてしまうと、くっつけるのが難しくなってしまう可能性があります。

詰め物が取れた場合

取れた詰め物は保管して早めに歯科医院を受診しましょう。

詰め物が取れたまま放置すると、虫歯になってしまう可能性があります。

歯ぐきが腫れている場合

歯ぐきを優しくマッサージしたりうがい薬でうがいをしたりして炎症を鎮めましょう。

歯ぐきの腫れは歯周病のサインである可能性があります。

早めに歯科医院を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

歯科医院の受診

年末年始は多くの歯科医院が休診となりますが、中には年末年始も診療を行っている歯科医院もあります。

急患を受け付けている歯科医院もありますので、事前に調べておくと安心です。

お口のトラブルは放置すると症状が悪化することがあります。

できるだけ早く歯科医院を受診するようにしましょう。

歯医者さんは年末年始も診てくれる?

年末年始は多くの歯科医院が休診となります。

せっかくの休暇なのに歯が痛くなってしまったら…?

「せっかくの旅行先で、歯医者さんを探すのは大変そう…」

「知り合いの歯医者さんもいないし、どこに行けばいいのかわからない…」

年末年始に歯のトラブルに見舞われたら不安になりますよね。

年末年始の診療を行っている歯科医院もありますので、事前に調べておくと安心です。

年末年始に起こりやすいトラブル

- 虫歯の悪化

- 歯周病の悪化

- 親知らずの痛み

- 詰め物が取れる

- 歯が欠ける

- 顎関節症の悪化

これらのトラブルは、年末年始の暴飲暴食や生活リズムの乱れによって引き起こされることがあります。

このような症状に心当たりがある場合は、早めに歯科医院にご相談ください。

年末年始の診療について

もりかわ歯科医院(志紀診療所)の年末年始の休診日は、ホームページや院内掲示などでご確認ください。

診療時間など、詳しくは当院までお問い合わせください。

祝日や年末年始は、ご予約が混み合うことが予想されますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

ご予約は、お電話またはホームページの予約フォームから受け付けております。

トラブルを防ぐには?早めのケアが大切!

年末年始のお口のトラブルを防ぐためには、早めのケアが大切です。

「年末年始は、ついつい気が緩んでしまって、歯のケアを怠りがち…」

「お正月休みが終わってから、歯医者さんに行こうかな…」

そう思っていませんか?

しかし、虫歯や歯周病は気づかないうちに進行していることも。

トラブルを未然に防ぐためには、早めのケアを心がけましょう。

1. 年末年始前の歯科検診

年末年始に入る前に歯科医院で検診を受け、お口の状態をチェックしてもらいましょう。

虫歯や歯周病の早期発見・早期治療はもちろん歯石除去やクリーニングなど、予防のためのケアを受けることもできます。

歯石は歯垢(プラーク)が固まったもので、歯ブラシでは落とせません。

歯石を放置すると歯周病の原因となるだけでなく、虫歯菌の温床にもなります。

歯科医院で歯石を除去することで、虫歯や歯周病を予防することができます。

また、歯のクリーニングでは歯の表面の汚れや着色を落とすことで、歯の健康を維持することができます。

歯のクリーニングは歯の表面を滑らかにし、歯垢がつきにくくする効果もあります。

2. 毎日の丁寧な歯磨き

毎食後、そして寝る前に丁寧に歯磨きをする習慣をつけましょう。

歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシも使用し、歯と歯の間の汚れもしっかりと落とすようにしましょう。

デンタルフロスは歯と歯の間の汚れを糸で除去する道具です。

歯間ブラシは歯と歯の間に隙間がある場合に、ブラシで汚れを落とす道具です。

これらのアイテムを併用することで、より効果的に歯垢を除去することができます。

3. バランスの取れた食生活

甘いものやお酒の摂りすぎは虫歯や歯周病の原因となります。

間食の回数や量を減らし、バランスの取れた食事を心がけましょう。

特に糖分の多い食品や飲み物は、虫歯菌のエサになりやすいため注意が必要です。

また、よく噛んで食べることで唾液の分泌が促進され、お口の中を清潔に保つことができます。

4. 悪習癖の改善

歯ぎしりや食いしばり、頬杖をつく癖などがある場合は改善するように心がけましょう。

これらの癖は歯並びや噛み合わせを悪くするだけでなく、顎関節症や歯周病のリスクを高める可能性があります。

例えば、歯ぎしりや食いしばりは歯に過度な負担をかけ、歯が欠けたり、すり減ったりする原因となります。

頬杖をつく癖は歯並びを悪くしたり、顎関節症を引き起こしたりする可能性があります。

5. その他

禁煙

タバコは歯周病や口腔がんのリスクを高めるだけでなく、口臭の原因にもなります。

ストレスを溜めない

ストレスは免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる原因となります。

十分な睡眠

睡眠不足は免疫力を低下させ、歯周病や虫歯のリスクを高めます。

口呼吸をしない

口呼吸は口の中を乾燥させ、虫歯や歯周病のリスクを高めます。

これらの点に注意することで、年末年始のお口のトラブルを予防することができます。

まとめ:もりかわ歯科医院で、お口の健康を守りましょう!

年末年始は楽しいイベントがたくさんありますが、お口のトラブルにも注意が必要です。

暴飲暴食や生活リズムの乱れは虫歯や歯周病のリスクを高めます。

「お正月太り」ならぬ「お正月虫歯」や「お正月歯周病」にならないよう、注意が必要ですね。

年末年始のお口のトラブルを防ぐためには、早めのケアが大切です。

年末年始のお口のトラブルを防ぐポイント

- 年末年始前の歯科検診を受ける

- 毎日の丁寧な歯磨きを心がける

- バランスの取れた食生活を心がける

- 悪習癖を改善する

- 禁煙する

- ストレスを溜めない

- 十分な睡眠をとる

- 口呼吸をしない

これらのポイントを心がけ、健康な歯で年末年始を過ごしましょう。

年末年始の歯科診療について

年末年始は多くの歯科医院が休診となりますが、もりかわ歯科医院(マイデンタルクリニック、リノアス診療所)は365日年中無休で診療を行っています。

急な歯の痛みや詰め物が取れた時など、お口のトラブルでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。

ただし、もりかわ歯科医院(志紀診療所)は日祝が休診日です。

年末年始の休業予定は、医院やホームページでご確認ください。

年末年始も患者様のお口の健康を守るために、スタッフ一同、全力でサポートさせていただきます!

>アリオ八尾のマイデンタルクリニック、リノアス診療所のもりかわ歯科

お口の健康は全身の健康へ

お口の健康は全身の健康にも繋がっています。

歯のトラブルを放置すると虫歯や歯周病が進行し、歯を失ってしまうだけでなく心臓病や脳梗塞などの全身疾患のリスクを高める可能性もあります。

また、口臭や歯の見た目の悪化は自分に自信が持てなくなったり、人とのコミュニケーションをためらったりする原因にもなります。

お口の健康を守ることは心身ともに健康な毎日を送るために、とても大切なことなのです。

もりかわ歯科医院では、患者様一人ひとりに寄り添った丁寧な治療を心がけています。

治療内容や費用についてしっかりと説明を行い、患者様にご納得いただいた上で治療を進めていきますのでご安心ください。

歯に関するお悩みやご希望がございましたら、お気軽にご相談ください。

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

- インプラント治療

- 入れ歯・ブリッジ

- 審美歯科

- 歯列矯正

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。