こんにちは。大阪府八尾市の歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医や診療所のスタッフにとっては当たり前の知識でも、患者さんは歯の専門家ではありません。そのため、様々な疑問や不安を抱くのは当然です。

私たちは、患者さんが歯やそれに関連する体のことについて、納得して治療を受けられることが大切だと考えています。

診療中にすべての疑問にお答えできれば一番なのですが、時間をかけて詳しく説明することは難しい場合もあります。

そこで、通常の診療でよく寄せられる質問に対して、当院のブログで順次お答えしていくことにしました。

このブログを通じて、患者さんが歯医者さんに対して抱く疑問や不安を解消できるよう、少しでもお手伝いできればと願っています。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「歯のブリッジって何?」の質問に全力回答!

今回は、歯のブリッジって?ブリッジってどんな物?などの質問に対して全力でお答えしていきます!

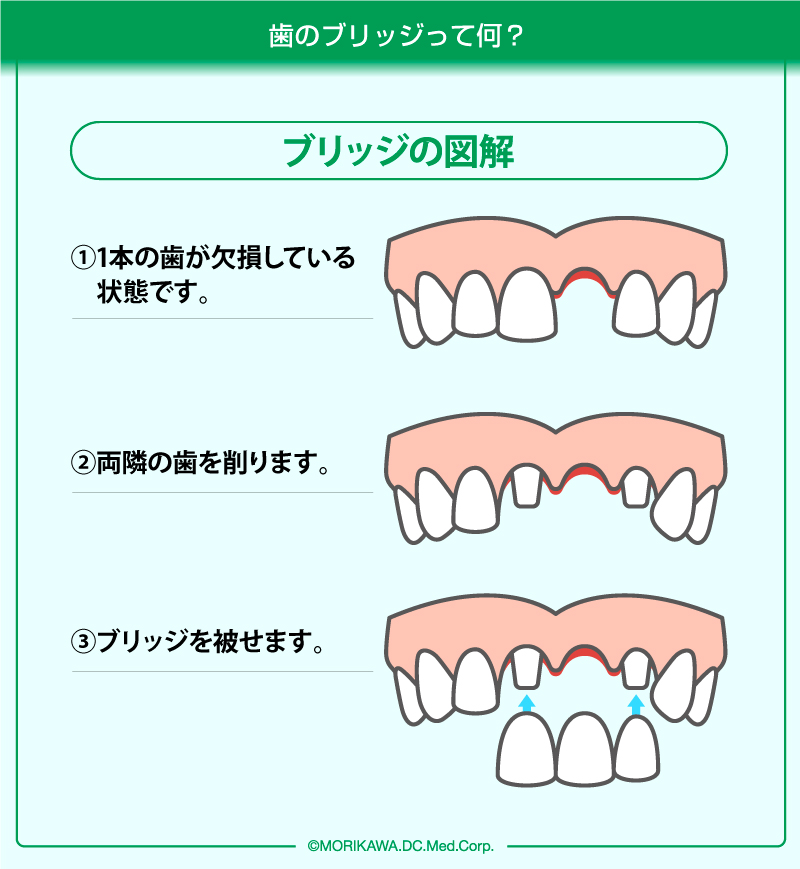

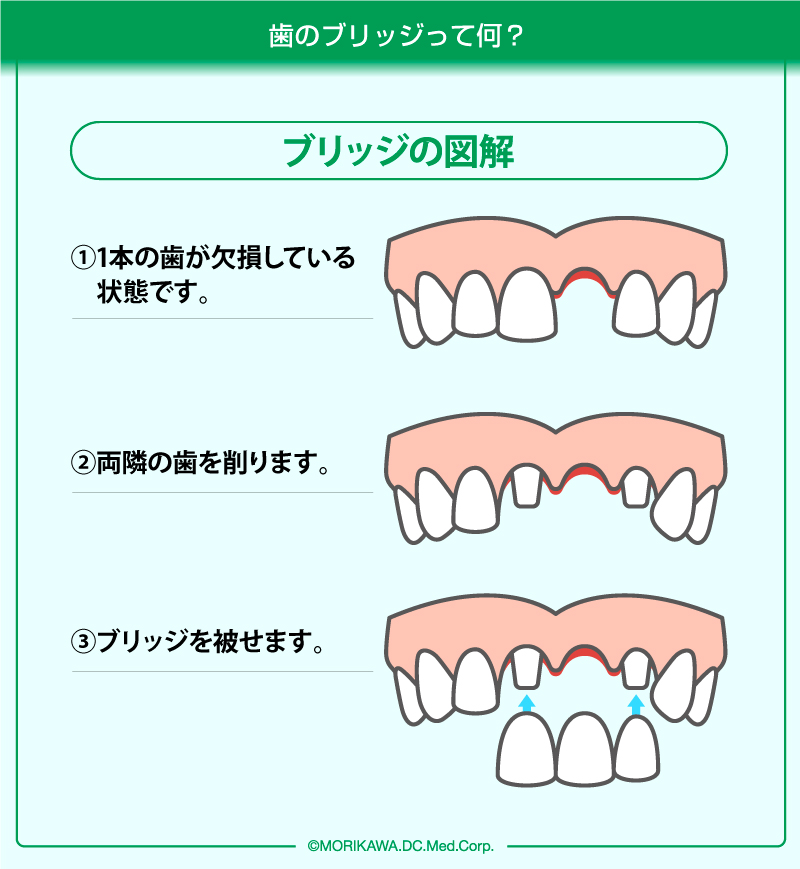

歯のブリッジって何?

歯を失った時に、両隣の健康な歯を支えにして人工歯を装着する治療法です。取り外しの必要がなく、見た目も自然で、健康な歯と近い噛み心地が得られます。

入れ歯や被せ物とどう違うの?

歯のブリッジ、入れ歯、および被せ物は、いずれも歯科治療で使用される異なる種類の歯の補綴物です。それぞれの違いについて簡単に説明します。

ブリッジ(歯橋)

特徴

ブリッジは、欠損した歯の隣の健康な歯(またはインプラント)に支えられる人工の歯です。

取り外し

通常は取り外しできません。歯科医師がセメントなどの強力な接着剤を使用して歯に固定します。

適応

隣接する歯が強固で十分な場合に使用されます。

入れ歯(部分入れ歯や完全入れ歯)

特徴

入れ歯は、欠損した歯を置き換えるために取り外し可能なプロセスで製作された歯の補綴物です。

取り外し

患者が自分で取り外しできることが一般的です。

適応

多くの欠損歯の補綴や、歯のない場合に使用されます。

被せ物(クラウン)

特徴

被せ物は、単一の歯を覆うためのカスタムメイドのキャップです。欠損した歯に装着され、形状や機能を回復します。

取り外し

通常は取り外しできません。永久的に歯にセメントまたは他の強力な接着剤で固定されます。

適応

一つまたは複数の歯を修復する際に使用されます。

これらの歯の補綴物は、患者の具体的な状態や治療の必要性によって選択されます。歯科医師が患者と協力して、最適な治療計画を策定することが重要です。

ブリッジは何年くらい持ちますか?

ブリッジは、失った歯の代わりに隣の健康な歯を利用して架ける“歯の架け橋”。一般的には7~8年と言われています。しかし、それはあくまでも目安。虫歯や歯周病、噛み合わせなど、様々な要因によって大きく左右されます。

ブリッジを長持ちさせる方法は?

大切なのは、あなただけの“橋”を丁寧にケアすること。

- 毎日の歯磨き:歯ブラシとデンタルフロスで、ブリッジと歯の間もしっかり清掃しましょう。

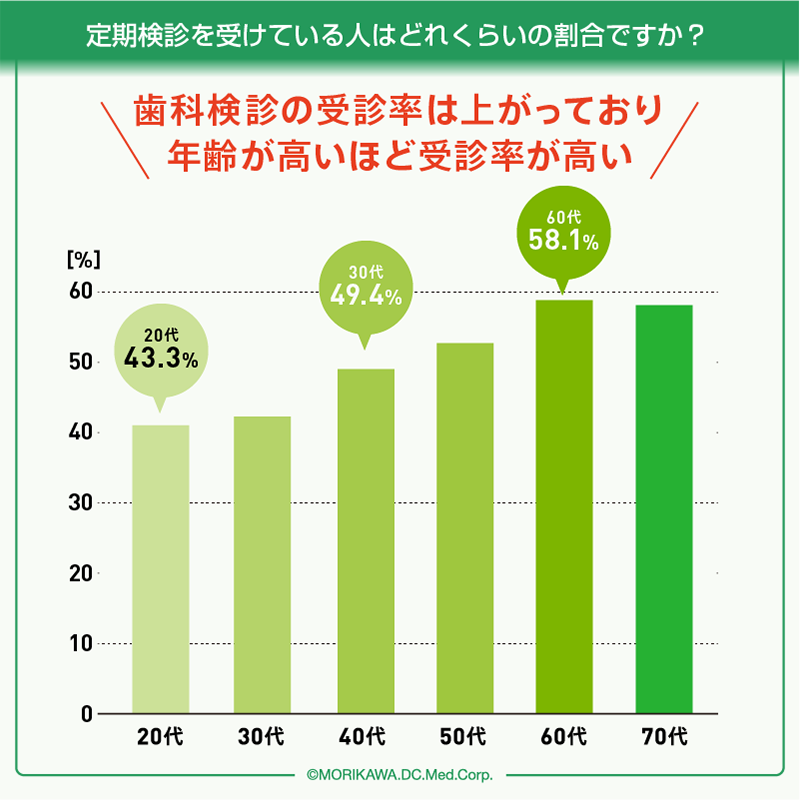

- 定期検診:歯科医院で定期的に検診を受け、虫歯や歯周病の早期発見・早期治療を。

- 適切なケア:歯科医師から指導された適切なケアを毎日行いましょう。

もしブリッジが使えなくなったら?

ブリッジが使えなくなっても、再治療は可能です。しかし、失った歯の状況によっては、インプラントなどの他の治療法が必要になる場合もあります。

治療を受ける前に

治療を受ける前に、歯科医師と以下の点をしっかり相談しましょう。

- メンテナンス方法:日々のケア方法や定期検診の頻度など、あなたに合ったメンテナンス方法を相談しましょう。

- 長期的な治療計画:ブリッジが将来的にどうなっていくのか、長期的な視野で治療計画を立てましょう。

あなただけの“歯の架け橋”を大切に

ブリッジは、あなたの歯の健康を支える大切な存在です。正しいケアと定期検診で、あなただけの“橋”を長持ちさせましょう。

ブリッジ治療の流れってどんな感じ?

抜けた歯を補うため、ブリッジを作ります

ブリッジ治療は、失った歯を両隣の健康な歯で支える治療法です。奥歯のブリッジ治療の流れを、分かりやすく解説します!

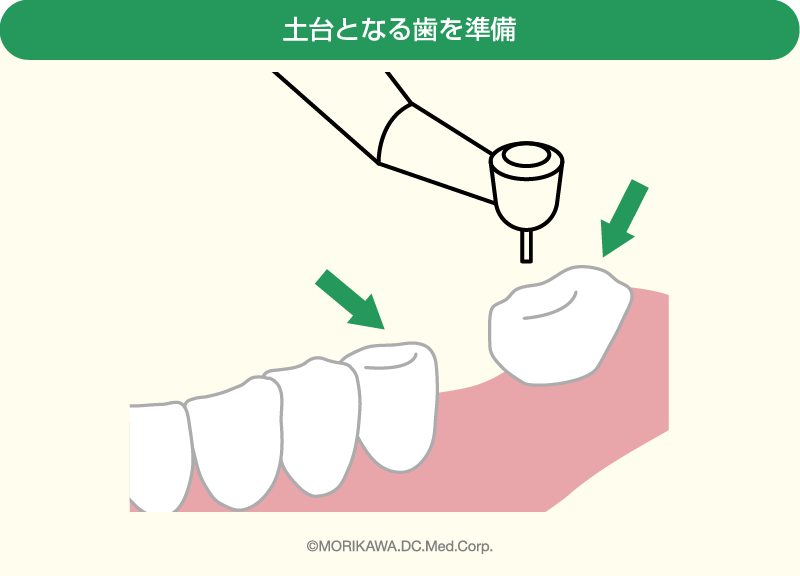

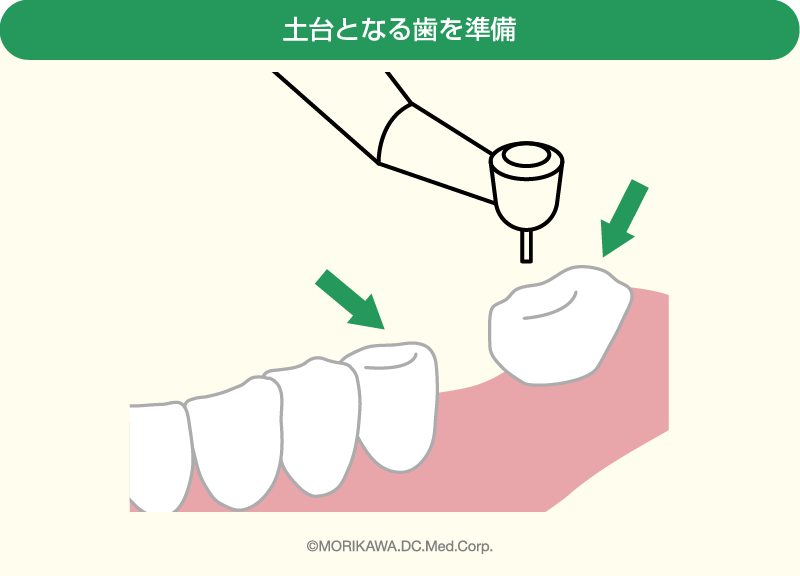

1. 土台となる歯を準備

ブリッジを作るために、両隣の歯を削り、土台を作ります。土台となる歯は、今まで以上に大きな負担を担うことになるため、慎重な検査が必要です。

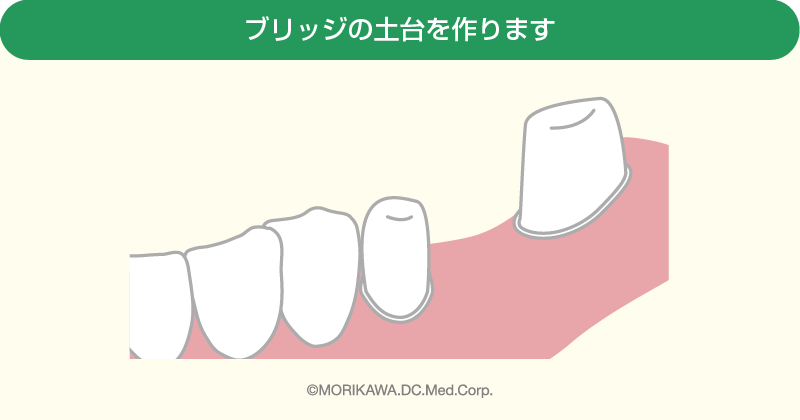

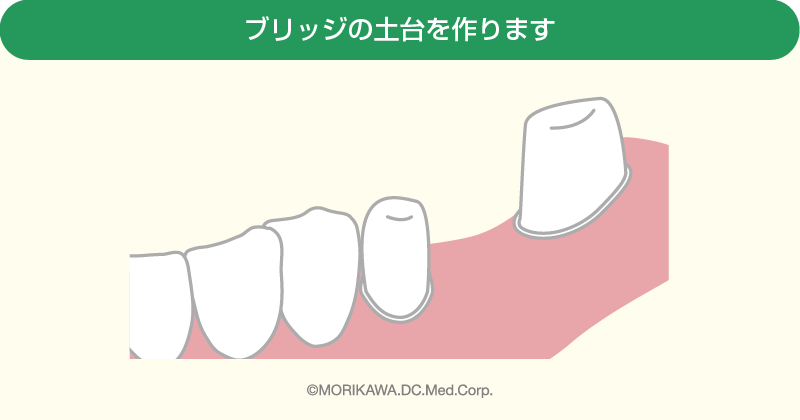

2.ブリッジの土台を作ります

※注意

土台になる歯は今まで以上に歯に負荷がかかるため、この治療が適さない場合があります。

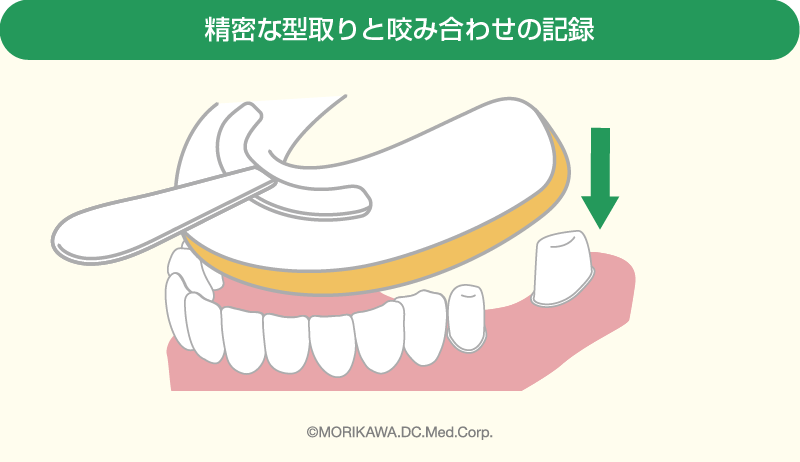

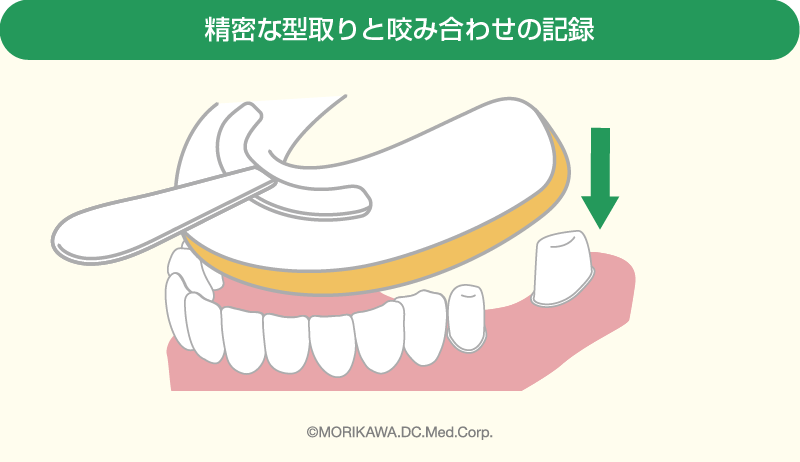

3. 精密な型取りと咬み合わせの記録

削った歯と咬み合わせを精密に型取りし、記録します。この型をもとに、ぴったりフィットするブリッジを作製します。

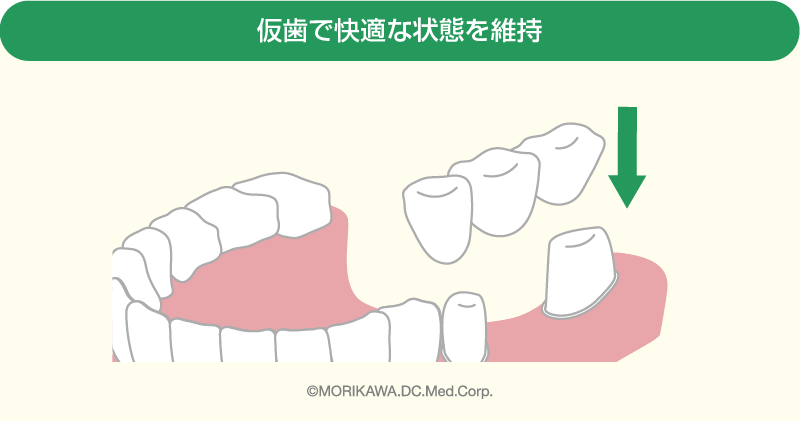

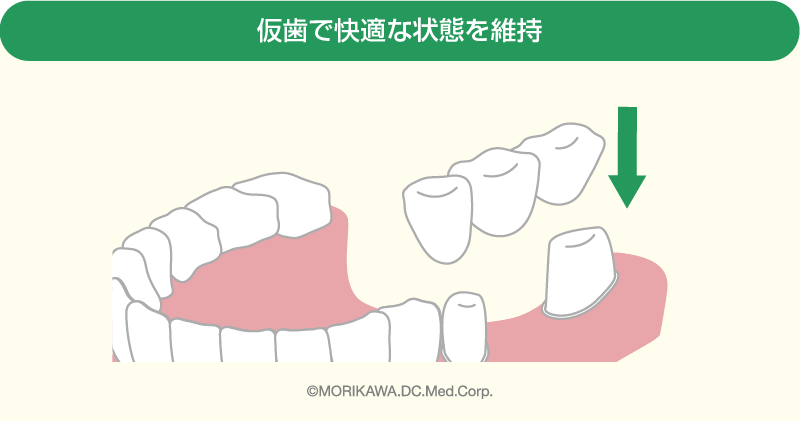

4.仮歯で快適な状態を維持

型取りまでの間、仮歯を装着することで、歯の移動や咬み合わせの変化を防ぎ、快適な状態を維持します。

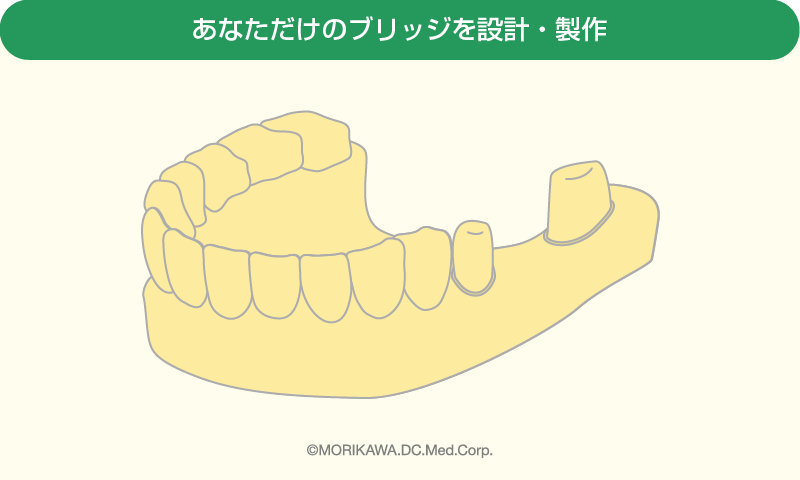

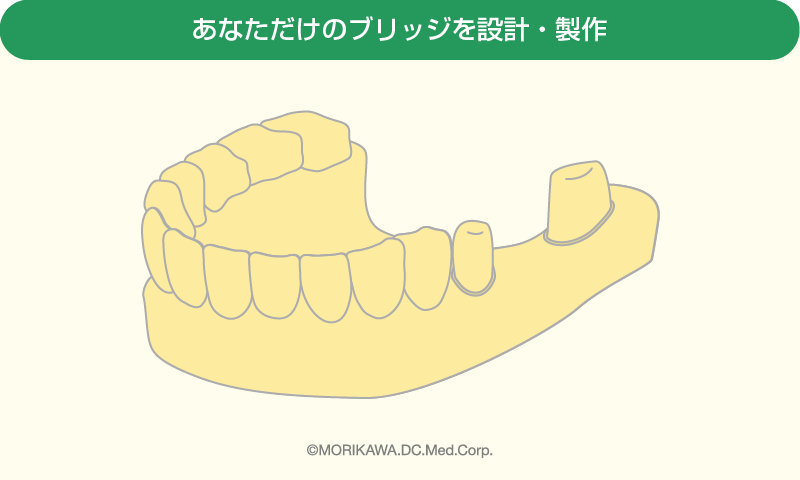

5.あなただけのブリッジを設計・製作

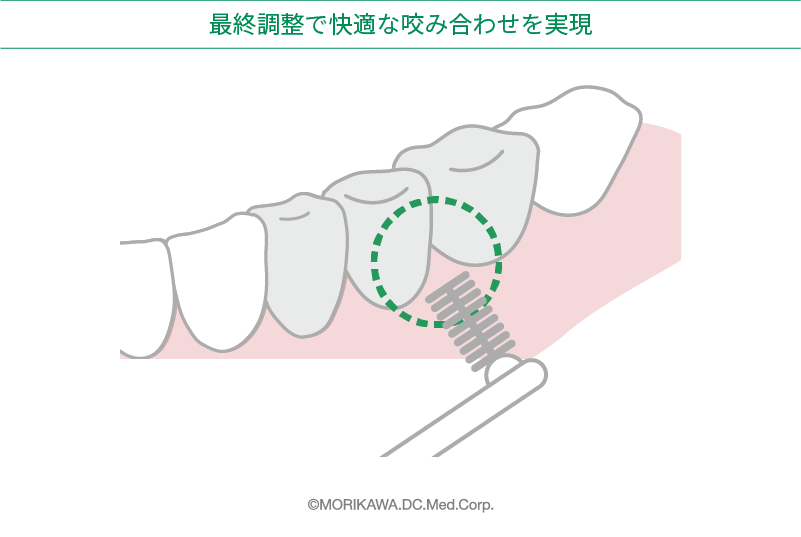

型から模型を作製し、咬合器と呼ばれる精密な機械で咬み合わせを再現します。歯科医師と技工士が連携し、あなただけのブリッジを設計・製作します。

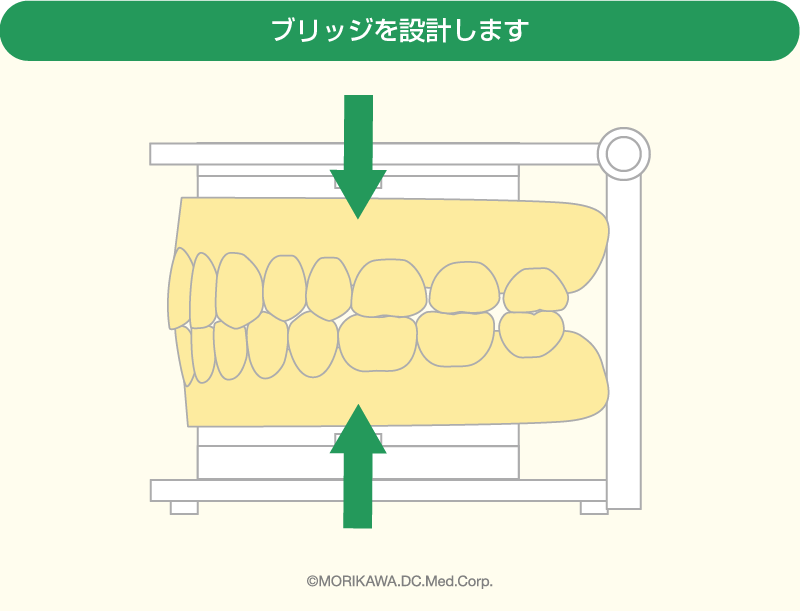

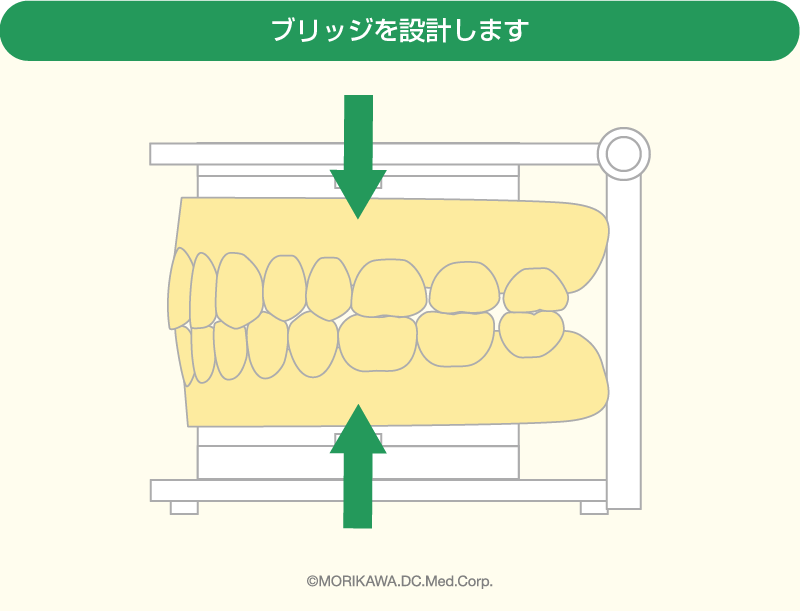

6.ブリッジを設計します

模型を器械に装着し、実際の咬み合わせを忠実に再現します。

7.素材を選んで、ぴったりフィットさせる

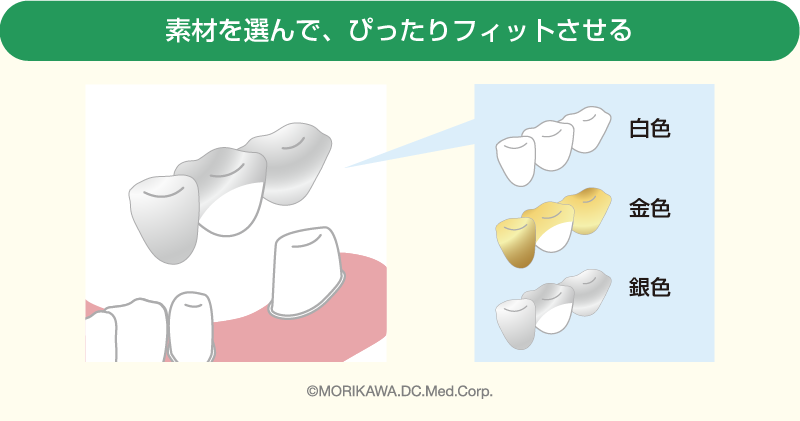

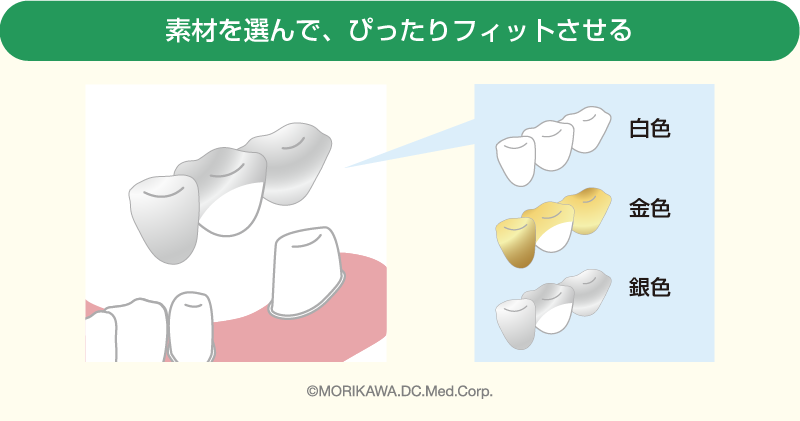

ブリッジの素材は、金属、セラミック、プラスチックなど、それぞれメリットとデメリットがあります。歯科医師と相談しながら、最適な素材を選びましょう。

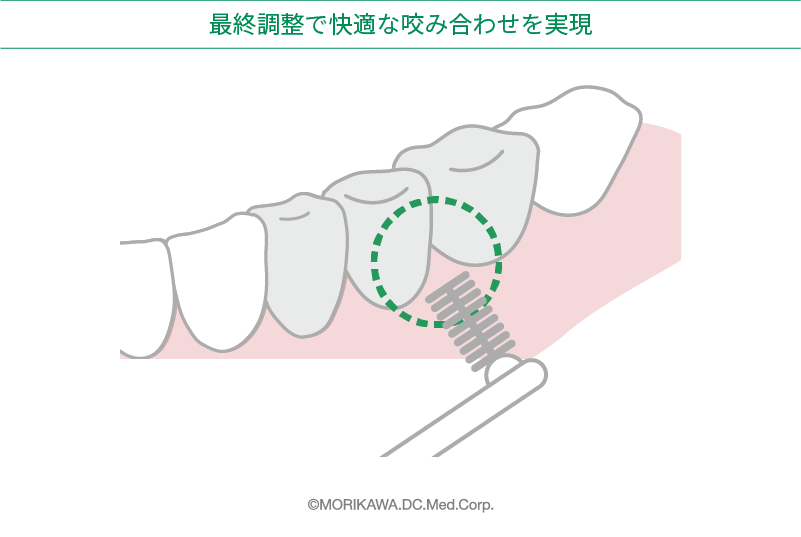

金属、セラミック、プラスチックなどの素材から最適な物を選びます。

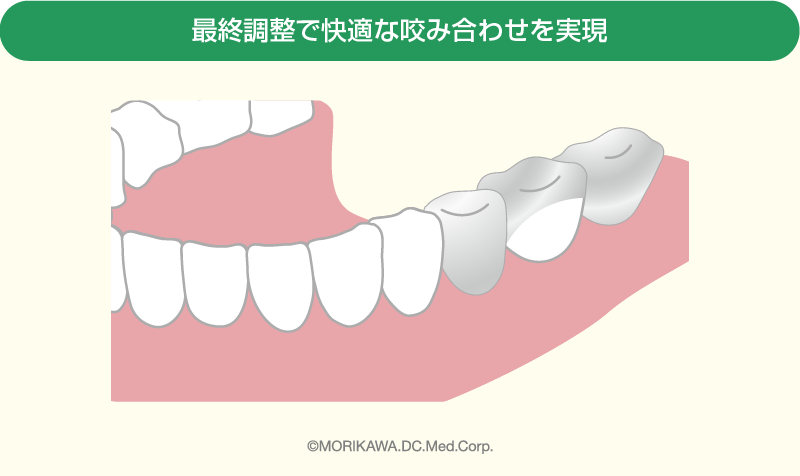

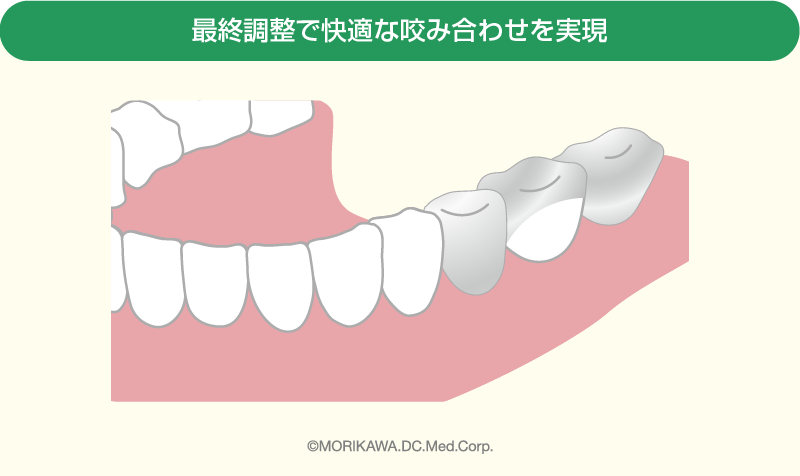

8.最終調整で快適な咬み合わせを実現

完成したブリッジを装着し、咬み合わせや形態を丁寧に調整します。違和感がないか、しっかりと確認を行います。

歯のブリッジ治療は何日かかる?

歯のブリッジは最短で治療回数は2回、約1~2週間の治療で終わります。 1回目は歯を削って型を取ります。 2回目にブリッジを装着します。 インプラントの場合は最低5回、期間は3か月以上かかります。

ブリッジの費用はいくら?

ブリッジは1本いくら?

ブリッジ治療には保険と自費の選択肢があります。

それぞれ費用相場に違いがあります。

保険適用と自費の違い

保険適用内のブリッジは、欠損歯1本あたり2万円~3万円と費用を抑えられます。機能的な回復を重視する方におすすめです。

一方、自費治療では、審美性に優れたセラミック素材を使用するため、5万円~15万円と高くなります。自然な白さを追求し、美しい笑顔を手に入れたい方におすすめです。

素材別費用目安

ハイブリッドセラミック:5万円~8万円

メタルボンド:8万円~10万円

オールセラミック:12万円~15万円

その他費用

診察・診断:治療費に含まれることが多い

メンテナンス:1回あたり約1,000円~3,000円

自分にぴったりの治療を見つけよう

費用だけでなく、治療期間や耐久性、審美性など、様々な要素を考慮して、最適な治療方法を選びましょう。

歯科医院選びのポイント

費用体系が明確

患者とのコミュニケーションを大切にしている

豊富な経験と実績がある

複数の歯科医院を比較検討し、納得できる治療を受けましょう。

歯のブリッジのメリット・デメリットは?

歯を失った時に選択肢となる治療法の一つ、ブリッジ治療。ブリッジは、失った歯の両隣の歯を支えとして人工歯を固定する方法です。保険適用範囲が広く、費用を抑えながらもしっかり噛める機能性と自然な見た目を取り戻せる治療法として人気です。

ブリッジ治療のメリット

- 保険適用で経済的:治療費が比較的安価で、経済的な負担を抑えられます。

- しっかり噛める:天然歯に近い噛み心地を実現し、食事の楽しみを取り戻せます。

- 異物感が少ない:取り外しの必要がなく、違和感が少ない快適な装着感です。

- お手入れ簡単:取り外して洗浄する必要がなく、通常の歯磨きで簡単にお手入れできます。

- 治療期間が短い:他の治療法と比べて治療期間が短く、短期間で歯を補えます。

- 多くの歯科医院で対応可能:多くの歯科医院で治療を受けることができます。

- 食べ物の温度を感じられる:入れ歯と異なり、床がないため、食べ物の冷たさや熱さを感じられます。

ブリッジ治療のデメリット

- 両隣の歯を削る:支えとなる両隣の歯を削る必要があり、健康な歯を傷つける可能性があります。

- 支える歯への負担:ブリッジ全体で噛む力を支えるため、支える歯に負担がかかります。

- 適用範囲が限られる:両隣に健康な歯がない場合は治療ができない場合があります。

- 定期的なクリーニングが必要:自分では清掃できない部分があるため、歯科医院で定期的なクリーニングが必要です。

- 部分的な修理が難しい:ブリッジの一部に問題が発生した場合、全体を作り直す必要が生じる場合があります。

ブリッジ治療がおすすめの方

費用を抑えながらしっかり噛める治療法を求めている方

取り外しの必要がなく、自然な見た目と装着感を求めている方

治療期間を短くしたい方

ブリッジ治療は、メリットとデメリットを理解した上で、歯科医師と相談しながら自分に合った治療法を選択することが大切です。

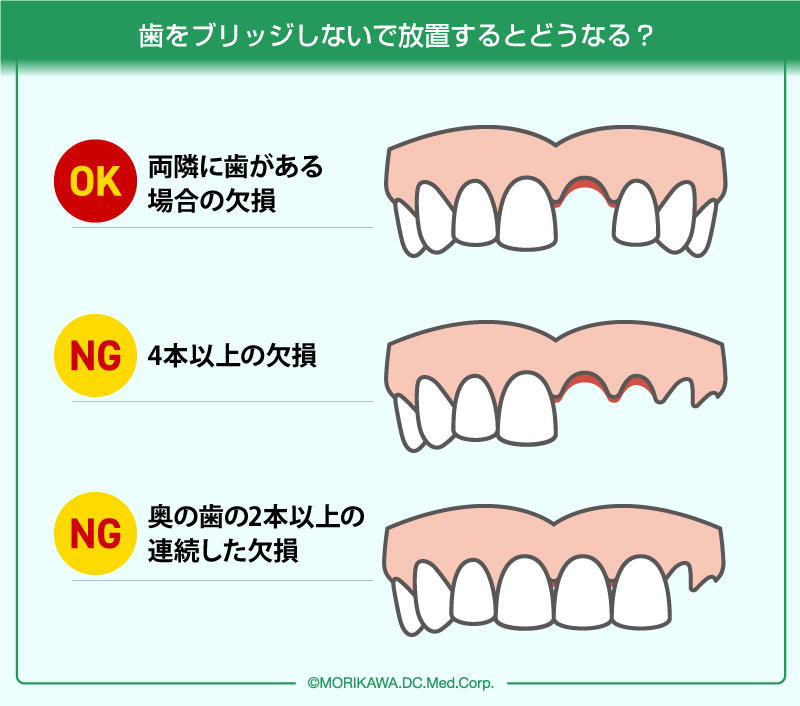

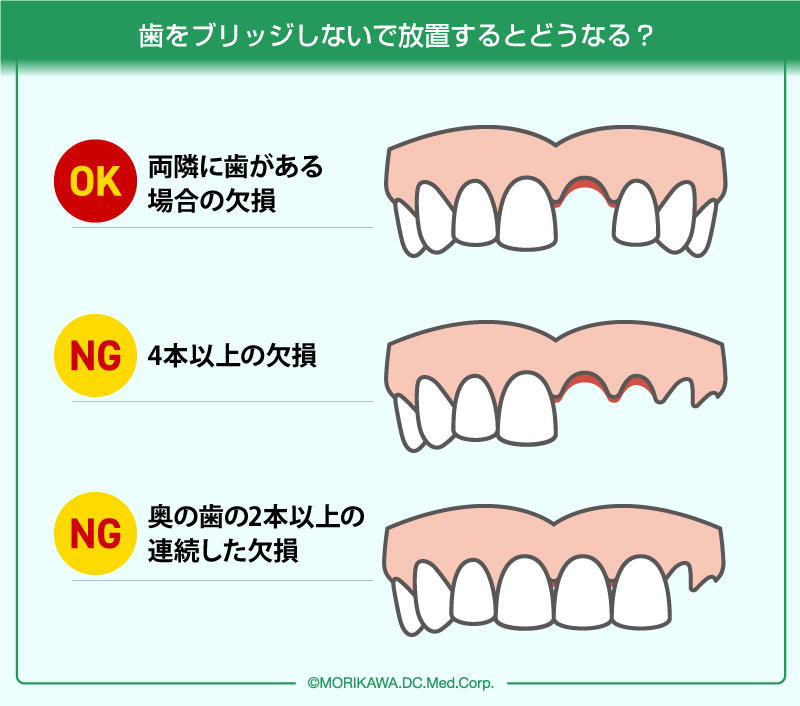

歯をブリッジしないで放置するとどうなる?

ブリッジが出来ない場合は入れ歯かインプラントでの処置になります。 何もしないで歯がないまま放置すると、相手の歯が伸びて来てしまったり、歯が傾いたり、噛み合わせが悪くなってお顔が歪んだり、良くない現象が色々と起きてきます。 何年かして、治療しようとしても何の処置も出来ない、きれいにできない、などという状況に陥ります。

歯が何本あればブリッジができる?

ブリッジにするには両隣の歯が健康であることが条件で、失った歯が1~3本までが使用の目安となります。 固定式のため、装着による違和感が少なく、見た目も自然で、健康なときの歯と同程度にかむ力が保たれます。

歯のブリッジは外せますか?

歯のブリッジは通常、歯科医師によって取り外すことができますが、自分で簡単に外すことは難しいです。ブリッジは通常、歯科用セメントや他の強力な接着材を使用して歯に固定されています。ブリッジの外し方は、歯科医師が専門的な道具や技術を用いて行う必要があります。

ブリッジを取り外す主な理由

修理や交換が必要な場合、周囲の歯や歯ぐきの健康状態を確認するための歯科検査、他の治療を行う際にブリッジを一時的に外す必要がある場合などが挙げられます。

歯を傷つけたり、ブリッジ自体を損傷させる可能性があるため、ブリッジの取り外しには歯科医師の専門知識と注意が必要であり、自分で行うことはお勧めできません。必要な場合は、歯科医師に相談し、適切な処置を受けることが重要です。

ブリッジの利点は、取り外しがないために違和感が少なく、治療自体がシンプルであることです。

ブリッジができない例はある?

ブリッジ治療は、失った歯の両隣の歯を支えにして人工歯を装着する方法です。しかし、この治療法を選択するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

1. 両隣の歯の健康状態

ブリッジ治療は、両隣の歯を土台として人工歯を支えるため、これらの歯が健康で丈夫であることが必須条件です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

- 虫歯や歯周病がない

- 十分な強度があり、しっかりと噛むことができる

- 歯並びが整っている

もし、両隣の歯に問題がある場合は、まずそれらの治療を完了する必要があります。虫歯や歯周病が進行していたり、歯が弱っていたりする場合、ブリッジを支えることができず、治療が失敗する可能性があります。

2. 一番奥の歯の場合

一番奥の歯を失った場合は、ブリッジ治療を選択することができません。これは、一番奥の歯には両隣の歯が存在しないため、ブリッジを支える土台がないからです。

3. 土台となる歯の状態

土台となる歯がぐらぐらしていたり、虫歯で根がわずかしか残っていない場合も、ブリッジ治療は難しいです。

- 歯がぐらぐらしている場合:ブリッジを支える力が弱くなり、脱落や破損のリスクが高くなります。

- 虫歯で根がわずかしか残っていない場合:土台となる歯の強度が不足し、ブリッジを支えることができません。

これらの状況では、インプラント治療や入れ歯などの他の治療法を検討する必要があります。

ブリッジ治療を選択する前に

ブリッジ治療は、失った歯を補う有効な方法ですが、上記のようにいくつかの条件を満たす必要があります。治療を受ける前に、歯科医師に相談し、自身の口腔状況に適した治療法を選択することが重要です。

自分でできるブリッジのメンテナンス方法は?

ご自身でのケア方法や、定期メンテナンスの頻度などについては、歯科医院にご相談ください。歯科医師や歯科衛生士が、あなたの口腔状態に合わせたアドバイスをさせていただきます。

ブリッジを長持ちさせるためには、歯科医院での定期メンテナンスとご自宅でのセルフケアを組み合わせることが大切です。

ブリッジの歯の洗い方は?

歯ブラシを使う方法

ポンティックや被せ物と歯茎の間は、磨き残しができやすい要注意ポイント!汚れが溜まるとむし歯や歯周病のリスクを高めてしまいます。

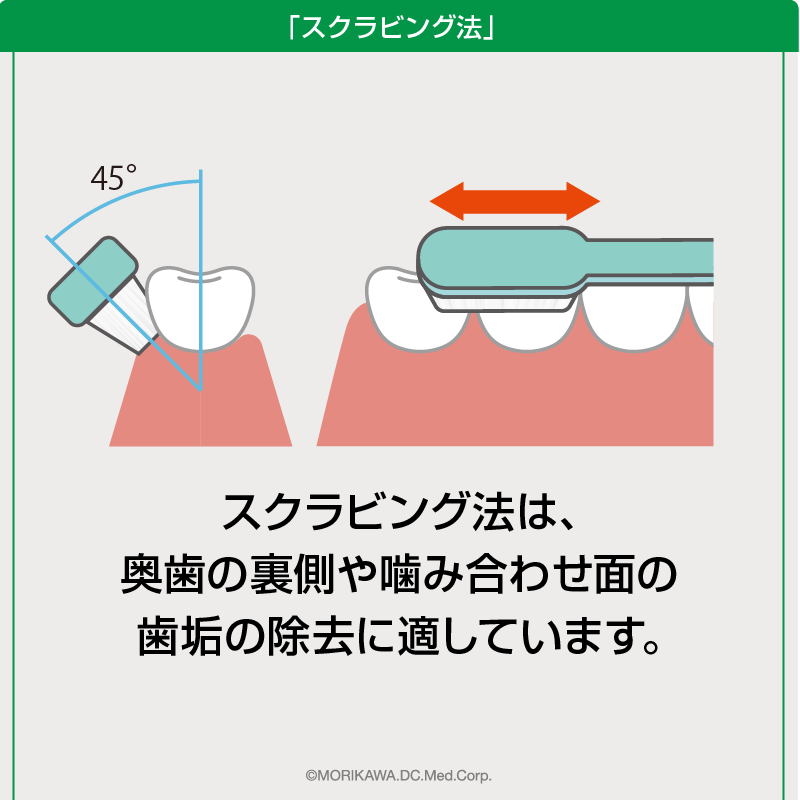

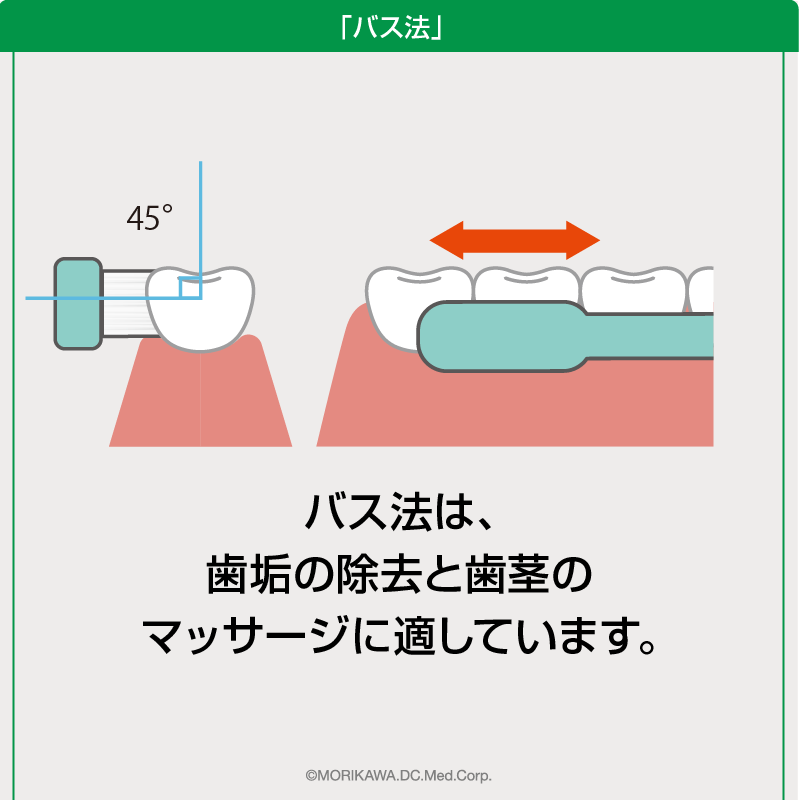

ポイント

- 毛先を歯肉側に45度傾ける

- 軽い力で歯を1本ずつ磨くイメージで細かく動かす

- 大きく動かさない

- ポンティックや被せ物の表面も丁寧に磨く

磨き方

- 歯ブラシの毛先を歯肉側に45度傾けます。

- 軽い力で歯を1本ずつ磨くイメージで、小刻みに動かします。

- 大きく動かさずに、歯茎に負担をかけないように注意しましょう。

- ポンティックや被せ物の表面も、忘れずに丁寧に磨きます。

補足

- 歯ブラシは、柔らかめの毛先のものを使用することをおすすめします。

- 歯磨き粉は、フッ素配合のものを使用すると効果的です。

- 1日2回、朝晩の歯磨きを習慣化しましょう。

スーパーフロスを使う方法

ブリッジの清掃は、通常のフロスでは届かない部分が多く、汚れが溜まりやすいのが難点です。そこで役立つのが、ブリッジ専用のフロス「スーパーフロス」です。

スーパーフロスは、先端が固く加工されているので、ブリッジの間をスムーズに通すことができます。また、中央部分がスポンジ状になっているので、ポンティックと歯茎の間の汚れをしっかりキャッチしてくれます。

使い方

- スーパーフロスの先端を、ポンティックの脇下に通します。

- スポンジ部分が真ん中にくるようにし、ポンティックと歯茎の間を2~3回往復させます。

- 最後に、横から引き抜いてください。

ポイント

- 使用後は、フロスに付いた汚れを拭き取ってから、別の部分に使用してください。

- スーパーフロスは、歯科医院やドラッグストアで購入できます。

補足

- 初めてスーパーフロスを使用する場合は、歯科医院で使い方を指導してもらうことをおすすめします。

- スーパーフロスを使用する際は、無理に力を入れず、優しく動かしてください。

スーパーフロスを正しく使用することで、ブリッジを清潔に保ち、むし歯や歯周病を予防することができます。

さらに効果的な清掃方法

- スーパーフロスに加えて、歯間ブラシを使用すると、より効果的に汚れを除去することができます。

- 歯磨き粉は、フッ素配合のものを使用すると、むし歯予防に効果的です。

- 1日1回、夜間の歯磨きにスーパーフロスを使用することをおすすめします。

これらのポイントを参考に、ブリッジを清潔に保ち、健康な口腔環境を維持しましょう!

歯間ブラシを使う方法

ポンティック下の汚れをすっきり!歯間ブラシの正しい使い方

ポンティック(人工の歯)の下は、歯ブラシだけでは磨ききれないため、食べかすや歯垢が溜まりやすく、むし歯や歯周病のリスクを高めてしまいます。

そこで今回は、ポンティック下の汚れを効果的に落とす歯間ブラシの使い方をご紹介します。

ポイント

- 歯間に合ったサイズの歯間ブラシを選ぶ

- 軽い力で、前後に小刻みに動かす

- 無理に押し込めない

- ポンティックの表面も丁寧に磨く

使い方

- 歯間に合ったサイズの歯間ブラシを選びます。

- 歯間ブラシを歯と歯の間に斜め45度くらいの角度で挿入します。

- 軽い力で、前後に小刻みに動かします。

- 無理に押し込まず、歯間ブラシがスムーズに動く範囲で清掃しましょう。

- ポンティックの表面も、忘れずに丁寧に磨きます。

補足

- 歯間ブラシは、1日1回、就寝前の歯磨き後に使用するのがおすすめです。

- 最初は、歯科医院で自分に合った歯間ブラシのサイズと使い方を指導してもらうと良いでしょう。

- 歯間ブラシを使用する際は、歯茎を傷つけないように注意しましょう。

ブリッジ治療をお考えの方はもりかわ歯科に相談ください

ブリッジ治療に興味のある方、または過去に治療したブリッジ部分が壊れたり外れたりしている方はまず、もりかわ歯科に相談してください。

どんな状態でもお困りの場合はまずは歯医者に相談することが大切です。

決して自己判断で間違った処置をしないでください。

歯は大切です。

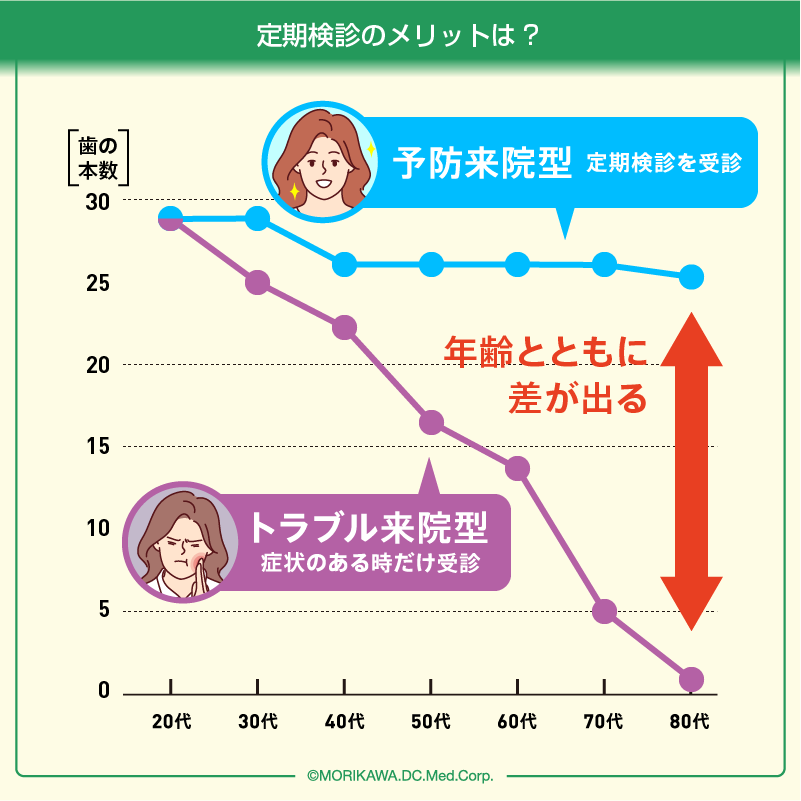

80歳で20本の歯を残すためには歯医者による定期的なメンテナンスがとても重要です。

もりかわ歯科のスタッフが全力でサポートいたします。

もりかわ歯科のブリッジ治療については当院ホームページにある「ブリッジ治療」ページをご覧ください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

ブリッジ治療という言葉は聞いたことがある方も多いと思いますが、実際に入れ歯や被せ物とどう違うのか、機能面では何が違うのか、また、費用面や治療にかかる期間、メンテナンスの方法など、このブログを読んで少しでも理解を深めていただければ幸いです。

大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科では日々の診療で患者さまとの対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を行っております。

歯に関する心配事がございましたらいつでも大阪府八尾市にある歯医者、もりかわ歯科へお越しください。

審美歯科にご興味のある方、歯列矯正をお考えの方も当院では矯正無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。