こんにちは。大阪府八尾市の歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医や診療所のスタッフにとっては当たり前の知識でも、患者さんは歯の専門家ではありません。そのため、様々な疑問を抱かれるのは当然です。

私たちは、患者さんが歯やそれに関連する体のことについて、知りたいことを理解し、納得していただくことが大切だと考えています。

診療中にすべての疑問にお答えできれば一番なのですが、時間をかけて詳しく説明することもできない現状があります。

そこで、通常の診療でよく寄せられる質問に対して、当院のブログで順次お答えしていくことにしました。

このブログを通じて、患者さんが歯医者さんに対して抱く疑問や不安を解消できるよう、少しでもお手伝いできればと願っています。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「歯を失った場合、インプラントは選択肢ですか?」の質問に全力回答!

今回は、歯を失った時にインプラントが選択肢になるのか?の質問に対して全力でお答えしていきます!

まず、インプラント治療とは?

インプラント治療とは、失った歯の代わりに人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。従来の入れ歯やブリッジと異なり、周りの健康な歯を削らずに治療できるため、自分の歯に近い自然な見た目と機能を回復することができます。

インプラント治療のメリット

- 自分の歯に近い自然な見た目と機能を回復できる

- 周りの健康な歯を削らずに治療できる

- 他の治療法に比べて、長期的に安定した治療効果が期待できる

- 発音や食事がしやすくなる

- 見た目が改善することで、自信が持てるようになる

インプラント治療のデメリット

- 治療費用が高額である

- 手術が必要であるため、外科的なリスクが伴う

- 治療期間が長い

- 誰でも受けられる治療ではない(骨の状態や全身疾患などによっては、治療ができない場合もある)

インプラント治療を検討する場合

インプラント治療は、多くのメリットがある治療法ですが、デメリットもあるため、慎重に検討する必要があります。治療を受ける前に、必ず歯科医院でカウンセリングを受け、自分の状態に合った治療法かどうかを相談しましょう。

インプラント治療の流れ

1. カウンセリング

インプラント担当ドクター(もりかわ歯科 理事長)によるカウンセリング

2. CT画像検査

精密に骨の状態を把握するためのCT画像検査

3. 治療計画のご提案

安全なインプラント治療のための総合診断と治療計画のご提案

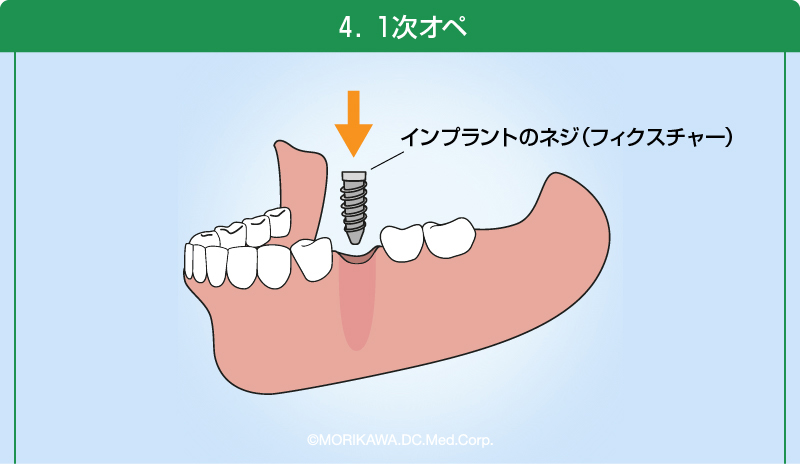

4. 1次オペ

インプラントのネジ(フィクスチャー)を顎の骨に入れる手術を部分麻酔で行い、手術中痛みがない状態で行います。

所要時間は約1時間程度です。

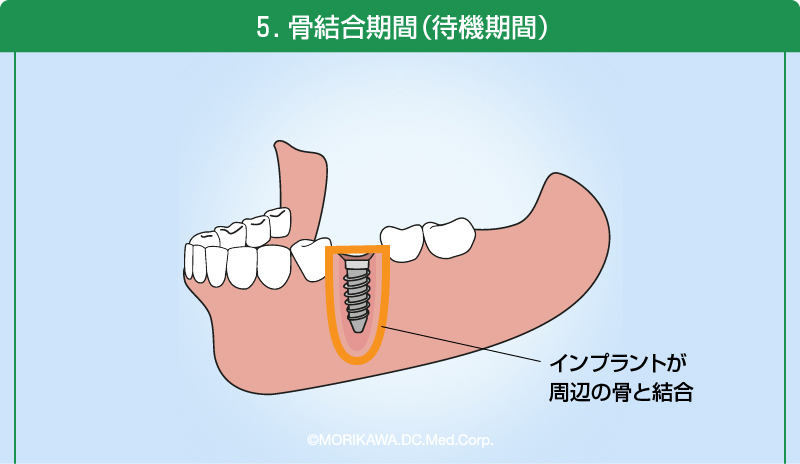

5. 骨結合期間(待機期間)

インプラントのネジ(フィクスチャー)はチタン製です。

チタンと骨は、結合する性質があります。

通常1次オペ後、約2ヶ月間で骨とインプラントのネジ(フィクスチャー)が結合します。

(骨が少ない場合は約3〜4ヶ月を要します。)

この期間は基本的に、来院していただくことはありません。

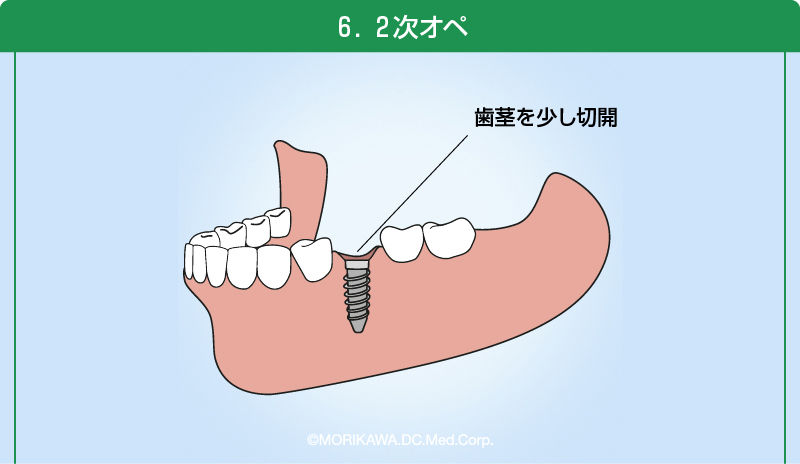

6. 2次オペ

骨と結合したインプラントに差し歯をくっつけるために、歯ぐきを少し切開する手術時間は約30分

切開した歯ぐきが治った3〜4週間後から、差し歯の治療が始まります。

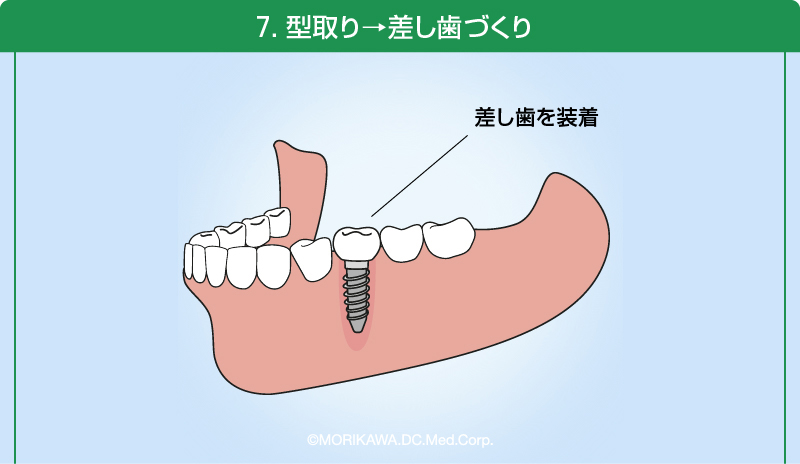

7. 型取り→差し歯づくり

精密な型取り材料(シリコン)とオーダーメイドの型取りトレーを使い、型取りを行います。

差し歯はCAD/CAMシステムを使い作製して、数回に分けて慎重にかみ合わせを合わせていきます。

差し歯の材料は、汚れがつきにくい、白い歯の色を再現し、金属と同等の強度を誇るジルコニア・セラミックを使っています。

8. 噛み合わせをチェック

完成した差し歯を調整して、インプラントに装着した後、実際に生活していただき、違和感なく、しっかりかめるように、点検して微調整します。

9. メンテナンス

インプラントも、歯と同じように歯周病や歯ぎしりなどの強いかみ合わせの影響を受けます。

長持ちさせるために、3ヶ月に1回のメンテナンスや点検を行なっていきます。

インプラントの費用は1本いくらですか?

インプラントの費用相場は、通常1本あたり約30万円から40万円程度です。 これには手術費、インプラント体(歯根部分)およびアバットメント(つなぎ部分)、そして人工歯(歯冠部分)の費用が含まれます。 前歯と奥歯の間で大きな価格差はない傾向がありますが、技術的な難易度や必要な追加処置によって費用が変動することがあります。

インプラント治療をした方が良い人は?

インプラント治療は、失った歯を補う治療法として、多くのメリットがあります。しかし、すべての人に適しているわけではありません。

インプラント治療が適している人は、以下のような方です。

- 1本以上の歯を失っている方

- 入れ歯やブリッジが合わない方

- 審美性を重視する方

- しっかりと噛める歯を取り戻したい方

- 顎の骨量が十分にある方

- 全身疾患がコントロールされている方

- 禁煙している方

- 口腔衛生を良好に保つことができる方a

インプラント治療を受ける前に、歯科医院でしっかりとカウンセリングを受け、自分の状態がインプラント治療に適しているかどうか確認することが大切です。

インプラントをしない方が良い人は?

インプラント治療は、失った歯を取り戻すための画期的な方法ですが、顎の骨密度が低い方には適していない場合があります。骨粗しょう症や高齢による骨密度低下は、インプラント治療の成功率を左右する重要な要素です。

骨密度が低い場合のインプラント治療

適応外となるケース

- 骨粗しょう症などで骨密度が極端に低い場合

- 骨の量が不足している場合

- 骨の質が脆弱な場合

治療の可能性

- 骨密度が低い場合でも、骨造成手術などの方法で骨の量を増やすことで、インプラント治療が可能になる場合があります。

- 歯科医師と相談しながら、個々の状況に合わせた治療計画を立てることが重要です。

事前準備と専門家のサポート

骨密度検査

- インプラント治療を検討する際には、必ず歯科医師による骨密度検査を受ける必要があります。

- 骨密度検査の結果に基づいて、治療の可否やリスクを判断します。

専門医との連携

- 骨粗しょう症などの骨の病気がある場合は、歯科医師と口腔外科医、内科医などの専門医が連携して治療を行う必要があります。

インプラント治療の成功に向けて

骨密度が低い場合でも、適切な治療計画と専門家のサポートがあれば、インプラント治療は可能です。事前にしっかりと情報収集を行い、歯科医師と相談しながら、自分に合った治療法を選択することが重要です。

インプラントは何年くらい持ちますか?

インプラントは、適切なケアとメンテナンスを行うことで、10~15年という長い期間使用できる治療法です。しかし、その寿命は、口腔ケアやメンテナンスの状況によって大きく左右されます。

インプラントを長持ちさせるためには、以下の3つのポイントが重要です。

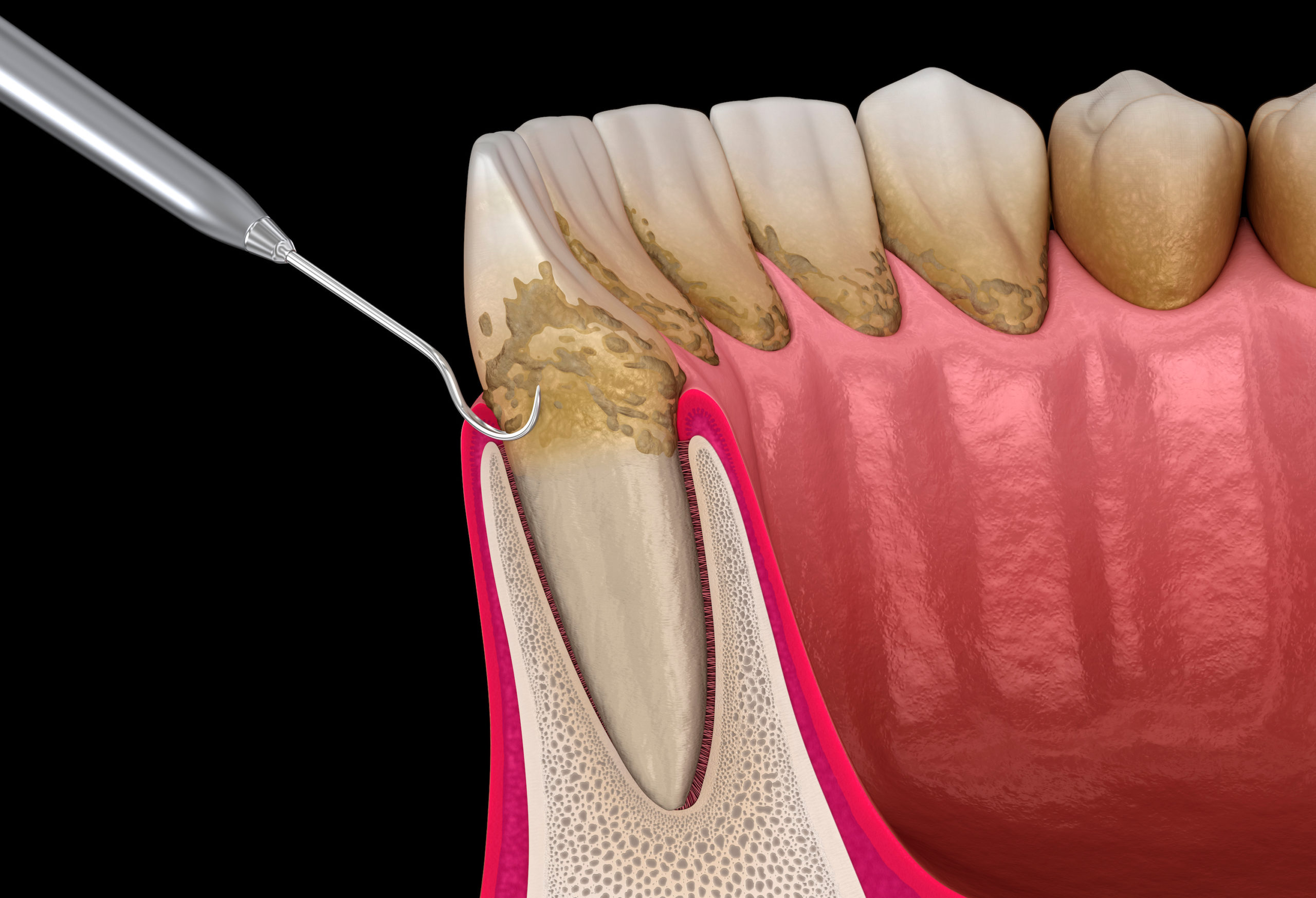

1. 日々のブラッシングを徹底する

インプラント周囲炎を防ぐためには、毎日のブラッシングが不可欠です。歯ブラシの毛先を45度に傾け、歯茎縁とインプラント体周辺を丁寧に磨き上げましょう。歯間ブラシやデンタルフロスも併用し、歯垢をしっかり除去することが大切です。

2. 歯科医院での定期的なメンテナンスを受ける

歯科医院での定期的なメンテナンスは、インプラントの長期的な成功に不可欠です。歯科医院では、専門的な機器を用いて、歯垢や歯石の徹底的な除去、インプラント体の状態チェック、周囲組織の炎症確認などを行います。

3. 口腔内の健康を保つ

インプラント周囲炎は、インプラントの寿命を縮める最大の原因です。歯周病菌をコントロールし、口腔内の健康を保つことが重要です。禁煙や食生活の改善など、全身的な健康管理にも気を配りましょう。

さらに、インプラントを長持ちさせるために、以下の点にも注意しましょう。

- 硬い食べ物や粘着性の高い食べ物を避ける

- 定期的にレントゲン撮影を受け、インプラント体の状態を確認する

- インプラント周辺に異常を感じたら、早めに歯科医院を受診する

まとめ

インプラントは、適切なケアとメンテナンスを行うことで、長く快適に使用できます。日々のブラッシングを徹底し、歯科医院での定期的なメンテナンスを受け、口腔内の健康を保つことが重要です。

インプラントの寿命がきたらどうしたらいいですか?

インプラントは、適切なケアを行えば長く機能しますが、残念ながら永久的な治療ではありません。寿命を迎えたインプラントを放置すると、様々なリスクを招きます。

放置のリスク

- 感染症

- 骨吸収

- 周囲の歯への影響

- 審美的な問題

これらのリスクを防ぐために、インプラントの寿命がきたら、速やかに歯科医院で適切な対応を受けることが重要です。

寿命後の選択肢

- 再インプラント: 顎の骨や口の中、全身状態に問題なければ、再度インプラントを埋入することができます。

- 入れ歯: インプラント治療が難しい場合は、入れ歯などの他の治療法を検討する必要があります。

- ブリッジ: 欠損歯の両隣の歯に支えを借りて、ブリッジを装着する方法です。

保証期間内の場合

インプラント治療には、多くの場合保証期間が設けられています。保証期間内にインプラントが破損したり、機能しなくなった場合は、無償で治療を受けられる可能性があります。

定期的なメンテナンス

インプラントを長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。歯科医院で定期的にクリーニングや検査を受け、問題があれば早期に発見・治療することが大切です。

まとめ

インプラントは、適切なケアと管理によって、長く快適に使用することができます。寿命がきたと感じたら、放置せずに歯科医院で相談し、適切な対応を受けましょう。

インプラントの失敗率はどれくらい?

インプラント治療は、失った歯を補う治療法として広く普及しています。しかし、どんな治療にもリスクはつきものであり、インプラント治療も例外ではありません。

インプラント治療の失敗とは、インプラントが骨に定着せず脱落したり、周囲の骨が吸収してインプラントがグラグラしたり、痛みや炎症を引き起こすなど、治療がうまくいかなかった状態を指します。

インプラント治療の失敗率は、さまざまな調査によって報告されていますが、一般的には1~0.5%程度と言われています。つまり、100本のインプラント治療のうち、1~2本程度が何らかの原因で失敗する可能性があるということです。

インプラント治療の失敗には、さまざまな原因が考えられます。

患者さん側の原因

- 糖尿病や骨粗しょう症などの全身疾患

- 喫煙

- 不十分な口腔衛生

治療側の原因

- 不適切な治療計画

- 手術中のミス

- 術後の管理不足

インプラント治療の失敗を防ぐためには、患者さん自身と歯科医院側がそれぞれしっかりと対策することが重要です。

患者さんは、治療前に全身疾患をしっかりコントロールし、喫煙を習慣している場合は禁煙すること、そして治療後は定期的に検診を受け、口腔衛生を良好に保つようにしましょう。

歯科医院は、患者さんの全身状態や口腔状態を十分に把握した上で、適切な治療計画を立て、丁寧な手術と術後の管理を行う必要があります。

インプラント治療は、適切な治療と管理を行うことで、長期的に安定した治療結果を得られる可能性の高い治療法です。治療を受ける前に、失敗のリスクと対策についてしっかりと理解しておくことが大切です。

インプラント治療をお考えの方はもりかわ歯科に相談ください

インプラント治療をお考えの方は安心の2年保証があるもりかわ歯科に是非ご相談ください。

インプラントの治療内容について詳しくは、もりかわ歯科のホームページ内「インプラント治療ページ」をご覧ください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

インプラント治療をするべきかどうかお悩みの方はお気軽にもりかわ歯科へお越しください。すでにインプラントを入れている方はできるだけ長くそのインプラントが使えるように歯医者での定期的なメンテナンスがとても重要です。

大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科では日々の診療で患者さまとの対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を行っております。

歯に関する心配事がございましたらいつでも大阪府八尾市にある歯医者、もりかわ歯科へお越しください。

審美歯科にご興味のある方、歯列矯正をお考えの方も当院では矯正無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。

歯磨きをするときのポイントを、4つご紹介します。

歯磨きをするときのポイントを、4つご紹介します。