こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

「銀歯からセラミックにしたい」と考えたことがある方は多いのではないでしょうか。セラミックは自然の歯に近い色合いで、治療箇所が目立たないことからも人気の治療法です。

今回は、銀歯からセラミックにするメリットやデメリットについて解説します。セラミック歯の種類と費用についても解説しますので、銀歯からセラミックにしたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

銀歯からセラミックにするメリット

セラミックは、自然な色合いで治療箇所が目立たないことで知られています。銀歯からセラミックにすることでのメリットは、見た目の良さだけでなく、歯や歯茎の健康維持の観点からも多く挙げることができます。

ここでは、銀歯からセラミックにするメリットについて詳しく解説します。

金属アレルギーの心配がない

銀歯の場合、金属が溶け出すと金属アレルギーを発症するリスクがあります。そのため、金属アレルギーの方は使用することができません。

また、これまで金属アレルギーを持っていなかった方でも銀歯の詰め物や被せ物を長期間使用することで、金属アレルギーを発症する可能性もあります。

一方でセラミックのなかには金属を使用しないものもあります。銀歯から金属を使用しないセラミックに交換することで、金属アレルギーを発症する心配がなくなります。

ただし、メタルボンドには金属が使用されているため、金属アレルギーの方は避けましょう。

見た目が良い

セラミックは、陶器素材のため透明感があり、歯本来の色味に似ているという特徴があります。銀歯は治療箇所がわかりやすく口を開けたときに目立ってしまうのに対して、セラミックは自然な色合いでほかの歯との見分けがつきません。

また、歯を希望の形に整えることができるため、見た目のコンプレックスを解消できるというメリットもあります。

長持ちする

銀歯の寿命は、一般的に5年程度といわれています。銀歯は劣化することで外れたり、変形したりするため寿命が短いのです。また、口内で金属が溶け出すこともあります。

一方でセラミックの寿命は10年ほどといわれています。適切なケアと定期的なメンテナンスによって長期間良い状態を維持することが可能です。長持ちするという点は大きなメリットといえるでしょう。

むし歯になりにくい

銀歯は、劣化や食べ物の温度によって変形するという特徴があります。変形によって銀歯と天然の歯との間にすき間や段差ができ、そこに汚れが溜まるとむし歯の原因となります。

また、銀歯と天然の歯との間にできたすき間には歯ブラシが届きにくく、毎日のケアでは汚れが落としきれないということも原因の一つです。

セラミックは、表面がなめらかで汚れや細菌が付きにくく、長期間使用しても変形することがありません。セラミックの歯と天然の歯との間にすき間ができにくいため、むし歯や歯周病のリスクを抑えることが可能です。

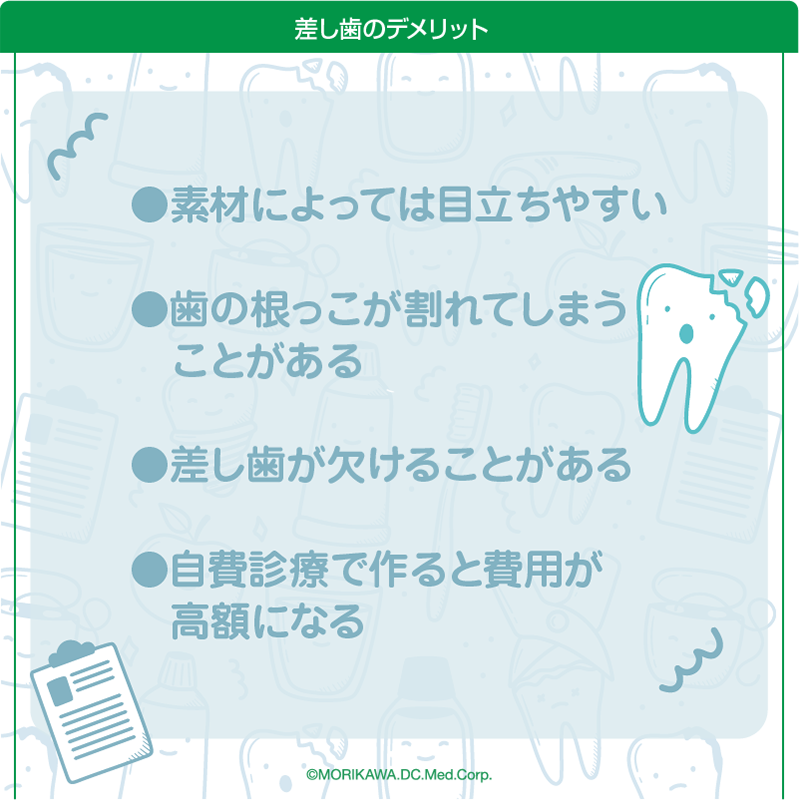

銀歯からセラミックにするデメリット

銀歯からセラミックにすることには、メリットだけでなくデメリットもあります。メリットとデメリットの両方を理解したうえで、治療を決定することが重要です。銀歯からセラミックにするデメリットは、以下のとおりです。

歯を削る量が多くなる

セラミックは陶器のような材質で、薄いと割れる可能性があります。そのため、セラミックにある程度の厚みをもたせるために土台となる歯を多く削る必要があるのです。

歯を多く削ることで、神経との距離が近づいて痛みを感じやすくなったり、知覚過敏になったりするリスクがあります。削った歯が神経まで達して強い痛みを感じるときには、神経を抜く処置が必要になる場合もあるでしょう。

健康な歯を削るともとに戻すことはできないため、十分にリスクを理解したうえで治療に臨むことが重要です。

ホワイトニング効果がない

セラミックの歯は、ホワイトニングを受けても白くすることができません。ホワイトニングで白くできるのは天然の歯のみです。セラミック治療後にホワイトニングを受けると、セラミック歯の色が目立つ可能性があります。

歯全体を白くしたい場合、セラミック治療の前にホワイトニングを済ませて、セラミックの歯の色を調整する必要があります。

費用がかかる

銀歯やレジンによる治療は保険が適用されます。そのため、安い費用で治療を受けられます。

それに対して、セラミック治療は保険が適用されない自由診療として扱われます。そのため、銀歯の治療よりも高額な費用がかかります。

割れる可能性がある

セラミックの歯に強い衝撃が加わると割れる可能性があります。噛み合わせが悪く、誤った方向から力が加えられ続けることや、歯ぎしり・食いしばりによって強い力が加え続けられるとセラミックの歯が割れることがあるのです。

歯ぎしりや食いしばりを頻繁にする方の場合、ナイトガードという専用のマウスピースを装着してセラミックの歯を守る必要があります。

また、セラミック治療後のメンテナンスを怠ることでセラミックが劣化し、割れやすくなる場合もあるため、定期的なケアとメンテナンスが重要です。

セラミック歯の種類

セラミック歯にはいくつか種類があります。ここでは、セラミック歯の種類とそれぞれの特徴について解説します。

ジルコニア

ジルコニアは、人工ダイヤモンドと呼ばれるほど強度が高く、割れにくい素材です。そのため、強い力がかかる奥歯にも使用できます。また、金属を使用していないため、金属アレルギーの方でも安心です。

ただし、ジルコニアは非常に硬いため、噛み合わせの歯がすり減る可能性がある点はデメリットといえるでしょう。

オールセラミック

オールセラミックとは、100%セラミックで作られた素材です。セラミックのなかでも見た目がよく、自然の歯と馴染むという特徴があります。

ただし、強い衝撃が加わると破損する可能性がある点はデメリットといえるでしょう。

ハイブリッドセラミック

ハイブリッドセラミックは、セラミックとレジンを混ぜて作られた素材です。オールセラミックと比較すると、経年劣化しやすく、人工的な色合いであるというのが大きなデメリットです。

一方、レジンが混ぜ合わせられているため、ほかのセラミックの素材に比べると治療費用を安く抑えられる可能性があります。

メタルボンド

メタルボンドとは、内側に金属、外側にセラミックを使用したものです。見える部分にはセラミックが使用されているため見た目が良く、内側に金属が使用されているため強度が高いのが特徴です。

ただし、ジルコニアやオールセラミックなどと異なり、金属を使用しているため、金属が溶け出して歯茎が黒くなる可能性があります。また、金属アレルギーの方は使用できないため、注意が必要です。

銀歯からセラミックにする場合にかかる費用

銀歯からセラミックに交換する場合、詰め物だと約5万円〜10万円、被せ物だと約10万円〜18万円かかるとされています。セラミック治療を受ける歯の本数によっても変化し、そこにむし歯や歯周病などの治療が必要になると、さらに費用がかかることが想定されます。

保険は一般的に機能回復のための最低限の治療にのみ適用され、銀歯治療の場合は保険が適用されます。

一方、セラミックは、審美目的の治療になるため保険が適用されず、高額になります。治療箇所やセラミックの種類によって費用は異なるため、治療を受ける歯科医院で事前に確認しましょう。

まとめ

銀歯からセラミックにすると、見た目がよいことや長持ちすることなど多くのメリットがあります。また、セラミックは耐久性が高く、変形することがありません。そのため、むし歯になりにくいのも特徴です。

一方、銀歯からセラミックにする場合、歯を多く削る必要があります。また、保険が適用されないため高額な費用がかかる点もデメリットといえるでしょう。

セラミックの歯にはいくつか種類があり、それぞれ特徴が異なるため、よく理解したうえで検討することが重要です。

セラミック治療を検討されている方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療、インプラント、セラミック治療、ホワイトニング、歯科矯正など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。