こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯科医療は専門性の高い分野であり、患者様にとって分かりにくい情報や誤解が生じやすい情報も少なくありません。診療時間内に患者様お一人おひとりに十分なご説明をすることが難しい場合もあるため、このブログを開設いたしました。

このブログでは患者様からよくいただく質問や、知っておいていただきたい歯科医療の知識を、分かりやすく解説することを目指しています。専門用語はできる限り避け、分かりやすい言葉で情報を提供いたします。皆様の疑問を解消し、安心して治療を受けていただけるよう最新の研究結果やエビデンスに基づいた情報も積極的に発信してまいります。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

「セラミック治療の魅力」について全力回答!

「銀歯がたくさんあって、思い切り笑えない…」

「保険適用の銀歯で治療してきたけど、このままで大丈夫かな?」

「セラミック治療って聞くけど、お金がかかるイメージで不安…」

こうした声をよく耳にします。

確かに昔はむし歯治療の際に保険適用される銀歯を入れることが主流でした。

しかし今では見た目の美しさや素材の安全性から、セラミック治療へ切り替える方が増えています。

費用面も柔軟な方法が増え、最新の技術によってより自然な仕上がりが期待できるようになりました。

本記事では銀歯をセラミックに変えることで得られるメリットや注意点を詳しく解説し、「値段だけ」で治療を選んでしまうリスクにも触れていきます。

また、費用が高く感じられる方向けにデンタルローンなどの活用で急な出費を抑える方法もご提案します。ぜひ最後までお読みください!

この記事を読めば分かること

- 銀歯とセラミック治療の違いがわかる

- セラミック治療のメリットとデメリットが把握できる

- 銀歯を放置するリスクや問題点が理解できる

- 費用負担を抑えるコツや治療までの流れを学べる

銀歯からセラミックへ:ユーザーが抱える不安とは?

銀歯を多く持っていると人前で笑うことに抵抗を感じたり、「金属アレルギーになったらどうしよう」と不安を抱えたりすることがあります。

ここでは銀歯からセラミックに変えたいけど踏み出せない方々が抱える代表的な不安を取り上げ、その背景と実際のところをやさしく解説していきます。

不安①:保険適用のメリットを手放すのが惜しい

保険適用の銀歯は費用が安い

保険適用で銀歯を入れる場合、1本あたりの費用は比較的安価です。

このため、長年にわたり保険適用の銀歯治療を選んできた方々にとってセラミック治療への切り替えは費用面での大きなハードルとなることがあります。

例えば、銀歯の1本あたりの費用は約3万円程度(保険適用)であるのに対し、セラミックは約10万円以上(自費診療)となる場合が多いです。

セラミックは高そうで迷う

セラミック治療は多くの場合、保険適用外となります。

そのため治療費用が銀歯に比べて高額になることが一般的です。

セラミック治療にかかる費用は使用する素材の種類や歯科医院の設備、技術力によっても異なりますが、平均して1本あたり約10万円から15万円程度が相場となっています。

このため、「費用が高くて迷う」という不安は当然のものです。

不安②:本当にきれいに仕上がるの?

セラミックってどのくらい自然なの?

近年の歯科医療の進歩により、セラミック素材の色や透明感は非常に本物の歯に近いものとなっています。

セラミックは光の透過性が高く、自然な歯の質感を再現することが可能です。

色の調整も細かく行えるため、他の歯との違和感が少なく、自然な仕上がりが期待できます。

実際、多くの患者様から「見た目が本物の歯とほとんど変わらない」と高評価を得ています。

銀歯からの付け替えって大変じゃない?

インターネット上には「痛みがある」「工程が複雑」といった情報も見られますが、正しく進めれば過度な痛みは抑えられます。

セラミック治療は歯科医師による丁寧な説明と治療計画の下で行われるため、患者様が安心して治療を受けられるよう配慮されています。

治療前にしっかりとカウンセリングを行い、患者様の疑問や不安に対して丁寧にお答えすることで、治療への不安を軽減しています。

不安③:痛みやトラブルのリスクは?

金属アレルギーが心配…

銀歯にはパラジウムなどのさまざまな金属が含まれている場合があり、金属アレルギーを引き起こす可能性もあります。

症状が出にくい方もいますが、将来的なリスクはゼロではありません。

アレルギー反応が出た場合、歯茎の腫れや赤み、痛みなどの症状が現れることがあります。

治療後のケアはどうすれば?

セラミック治療後のケアについては、歯科医院から詳しい指導があります。

適切なブラッシングやフロスの使用、定期的な歯科検診を行うことでセラミックの寿命を延ばし、むし歯の再発を防ぐことができます。

特にセラミックと歯茎の間に汚れがたまりやすいため、丁寧な口腔ケアが重要です。

歯科医院から見たセラミック治療の魅力とは?

歯科医師として患者様に最適な治療を提供するためには、見た目の美しさだけでなく、健康面や長期的なメリットも考慮する必要があります。

銀歯よりもセラミック治療をおすすめする場面は多々ありますが、患者様には「費用が高い」「敷居が高そう」というイメージがあるかもしれません。

ここでは、歯科医院の専門的な視点から見たセラミック治療の魅力をご紹介します。

見た目の自然さ

色味の調整が自在

セラミック素材は、患者様の歯の色や透明感に合わせてカスタマイズすることが可能です。

前歯だけでなく奥歯でも自然な見た目を実現できるため、どの角度から見ても違和感なく、自然な笑顔を取り戻すことができます。

この技術により、歯とセラミックの色調が完璧に調和し、まるで本物の歯の一部であるかのような仕上がりが可能となっています。

長期的に変色しにくい

セラミックはレジンなどのプラスチック系素材と比較して、色の変化に強いという特徴があります。

日常生活での飲食物や喫煙などによる着色の影響を受けにくく、長期間にわたって白さを保つことができます。

これにより、治療後も口元の美しさを維持しやすく頻繁なメンテナンスが不要になることが多いです。

金属アレルギーのリスク低減

金属不使用による安心感

セラミック治療の大きなメリットの一つに、金属を使用しない点があります。

セラミックはジルコニアなどの非金属素材で作られているため、金属アレルギーを持つ方でも安心して使用できます。

従来の銀歯ではアレルギー反応を引き起こす可能性がある金属が含まれている場合があり、これがセラミック治療を選ぶ大きな理由の一つとなっています。

歯茎への黒ずみリスクを軽減

金属が溶出すると、歯茎に黒ずみが発生することがあります。

これは見た目の美しさを損なうだけでなく、健康面でも問題を引き起こす可能性があります。

セラミック治療ではこのリスクが大幅に減少し、より美しい口元を維持することができます。

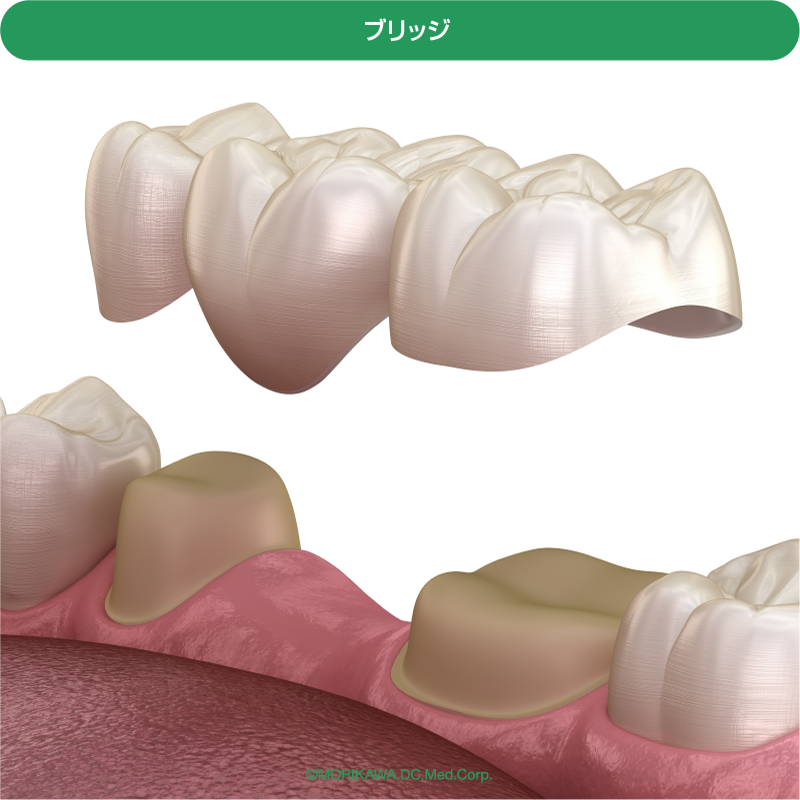

精密な適合性

デジタル技術の導入

最近の歯科医療では、デジタルスキャンやCAD/CAM技術の導入が進んでいます。

そのため、より精密な被せ物が作成できるようになり、歯と被せ物とのすき間が少なくなります。

この精密な適合性により、むし歯の再発リスクが低減し、長期的な口腔健康を維持しやすくなります。

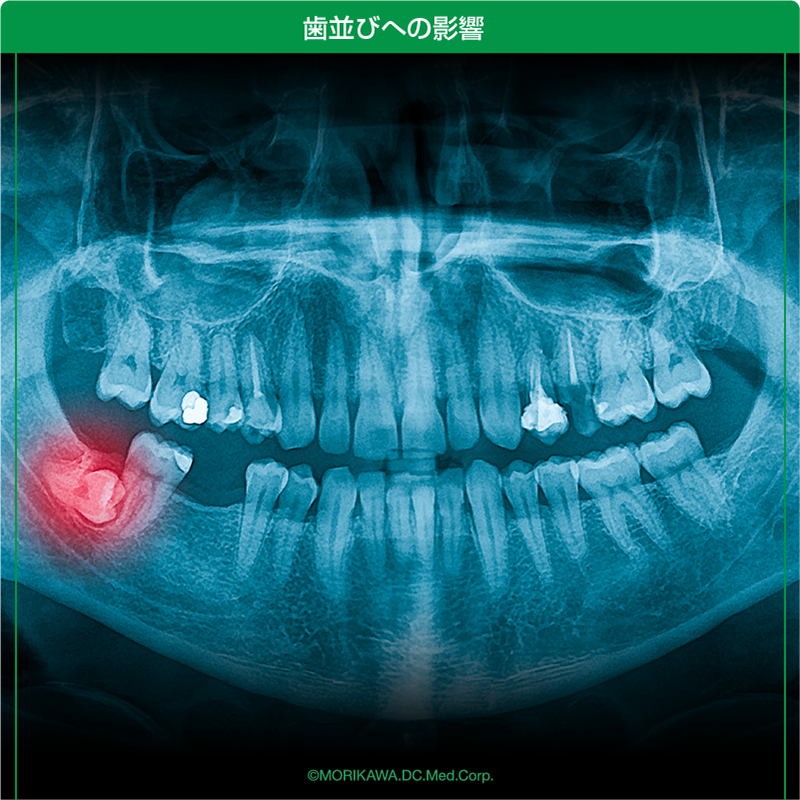

歯並びへの影響を最小限に

セラミック治療は矯正治療と組み合わせることで、歯並びを乱さない治療計画が可能です。

例えば、歯列矯正を行っている最中にセラミック治療を取り入れることで、自然な歯並びを保ちながら美しい口元を実現することができます。

これにより、歯並びの改善と見た目の美しさの両立が可能となります。

セラミック治療の最新技術と安全性

材料の進化

セラミック治療に使用される材料も日々進化しています。

最新のジルコニアセラミックは強度と耐久性が向上しており、より長期間にわたって安定した治療結果を提供します。

また、セラミックの透過性や色調もさらに改善されており、自然な歯に近い見た目を実現しています。

安全性とアレルギー対策

セラミック治療は金属アレルギーのリスクを大幅に低減するだけでなく、耐久性やメンテナンスの面でも優れています。

さらにセラミックは非反応性であるため、口腔内での生体適合性が高く、長期間にわたって安全に使用することができます。

セラミック治療の持続可能性

環境への配慮

セラミック材料の製造過程も環境に配慮されており、持続可能な方法で生産されています。

これにより、環境負荷を抑えつつ高品質な治療材料を提供することが可能となっています。

患者様にとっても、環境に優しい治療を選ぶことで、社会的責任を果たす一助となります。

セラミック治療のメリットとデメリットは?

セラミック治療に移行したいとは思いつつも、メリット・デメリットの両方をしっかり把握したいという方は多いでしょう。

ここでは分かりやすくメリットとデメリットを列挙し、銀歯との比較も交えながらご説明します。

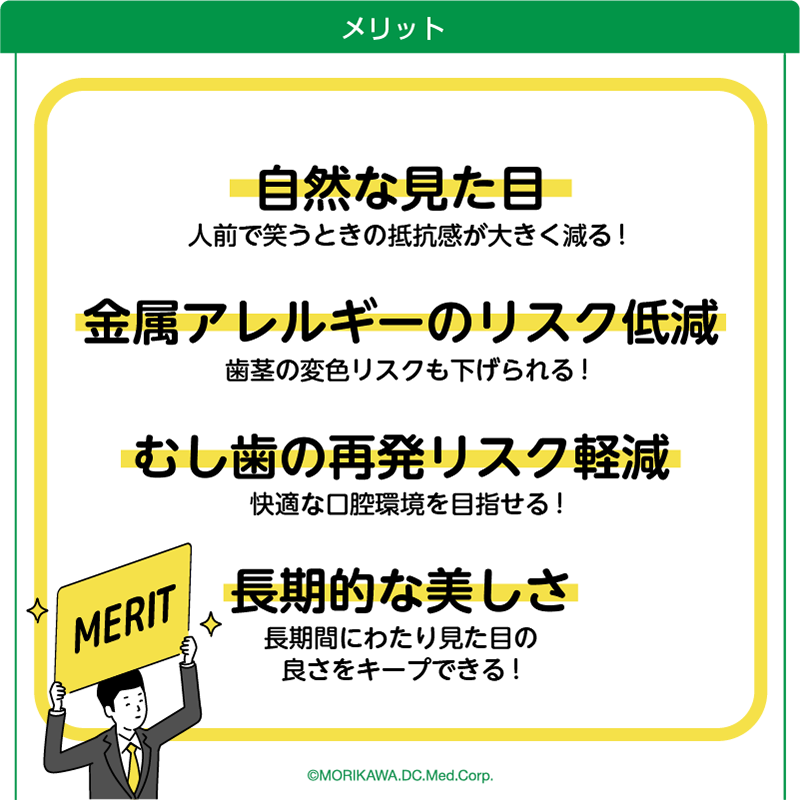

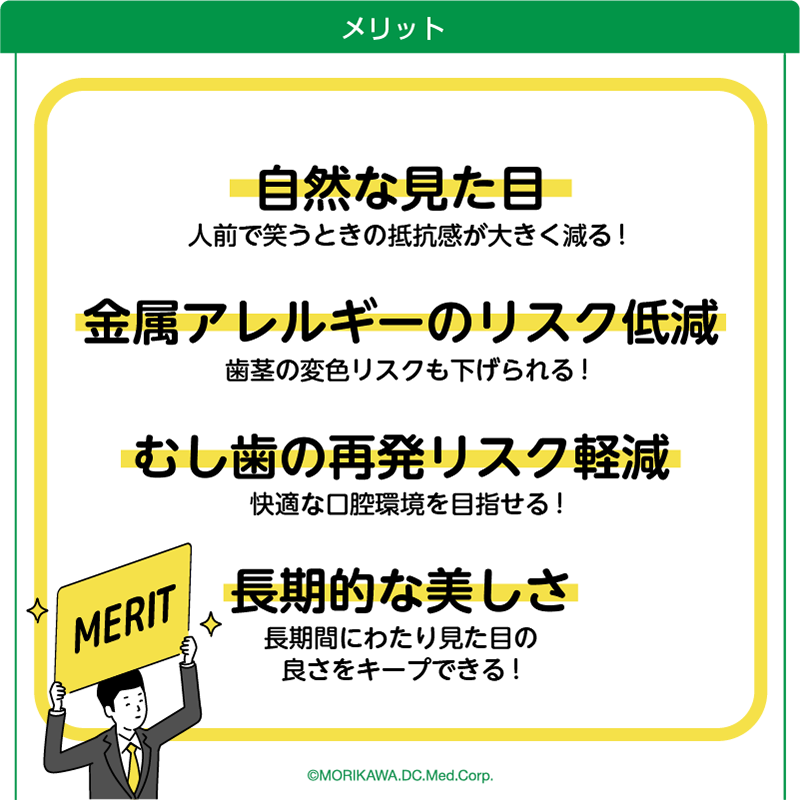

メリット

自然な見た目

患部の歯とほかの歯の色をそろえることができるため、口を開けても金属光沢が目立ちません。

これにより、人前で笑うときの抵抗感が大きく減ります。

金属アレルギーのリスク低減

銀歯に使用されるパラジウムなどの合金に反応する方には特に大きなメリット。

将来的にアレルギーが出る心配が減り、歯茎の変色リスクも下げられます。

むし歯の再発リスク軽減

セラミックは歯との適合が高く保ちやすく、すき間からのむし歯の再発を抑えられる可能性があります。

長期的に快適な口腔環境を目指せます。

長期的な美しさ

プラスチック系素材と違って変色しにくく光の透過も自然に近いものが多いため、長期間にわたり見た目の良さをキープできます。

デメリット

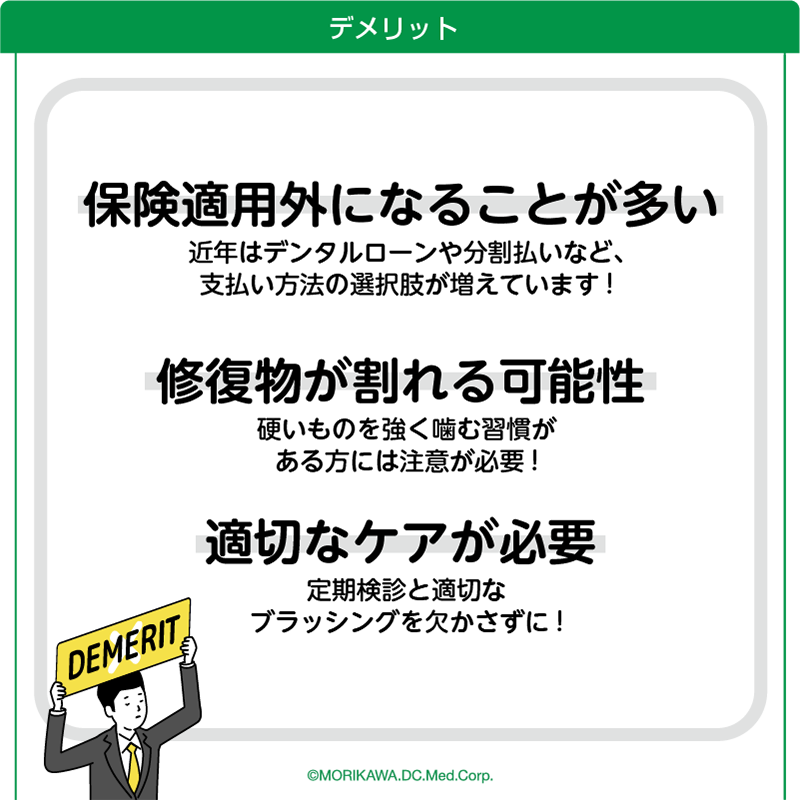

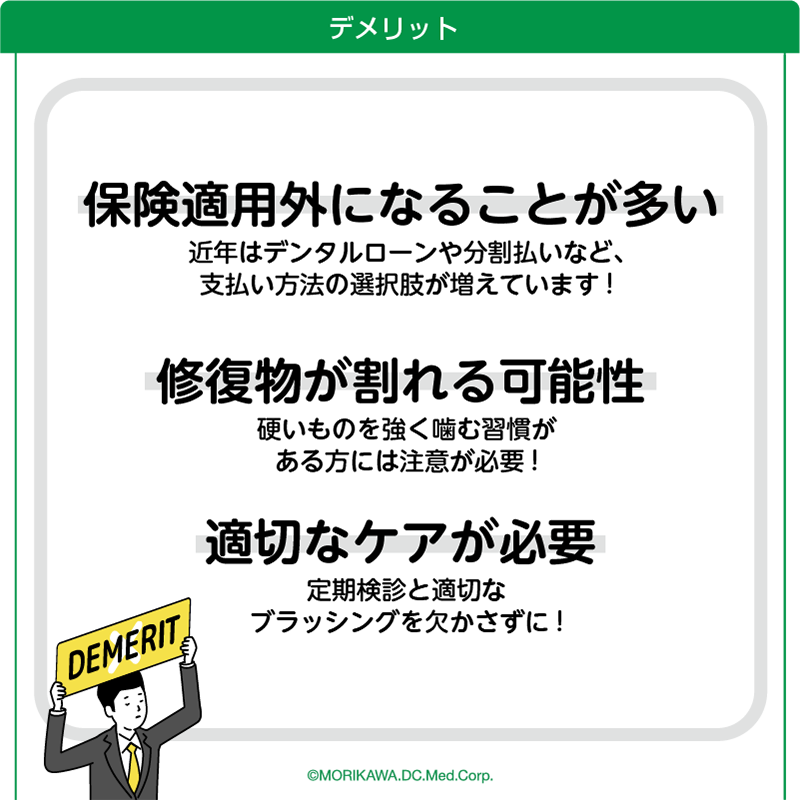

保険適用外になることが多い

一般的には自費診療となるため、治療費が高くなりやすい点がデメリットです。

ただし近年はデンタルローンや分割払いなど、支払い方法の選択肢が増えています。

修復物が割れる可能性

セラミックは硬度が高い一方で、過度な衝撃を受けると割れるリスクがあります。

硬いものを強く噛む習慣がある方には注意が必要です。

適切なケアが必要

セラミック自体はむし歯になりませんが、接合部などからむし歯が広がるリスクはゼロではありません。

定期検診と適切なブラッシングが欠かせません。

銀歯をセラミックに交換しないとどうなるの?

銀歯をそのまま放置しても、見た目以外に問題はないと思っていませんか?

ここでは、銀歯を長期的に使い続けることで生じうるリスクやデメリットを解説します。

むし歯の再発リスク

詰め物のすき間からむし歯が進行

銀歯は歯との接着が樹脂系素材と比較してやや弱く、時間の経過とともにすき間ができやすいことがあります。

そこからむし歯が再発すると、さらに大きな治療が必要になるケースも。

銀歯の内側でむし歯が進行する

見た目には変化が分かりにくいので、気づいたらむし歯が深く進んでいた… という場合があります。

金属アレルギーの可能性

遅れて発症することも

金属アレルギーはある日突然症状が出ることも。

銀歯に含まれる金属が体内に取り込まれ、皮膚炎など全身症状が表れる例も報告されています。

見た目の問題

笑顔に自信が持てない

銀歯だとどうしても笑ったときに目立ってしまい、口元を気にしながら話すことになりがちです。

写真写りのコンプレックス

結婚式や大事なイベントの写真で銀歯が気になる…という方も少なくありません。

セラミック治療の費用と支払い方法はどうすればいい?

セラミック治療を検討する際にもっとも大きなハードルとなるのが「費用面」かもしれません。

ここでは、治療費の目安や支払い方法の選択肢についてご案内します。

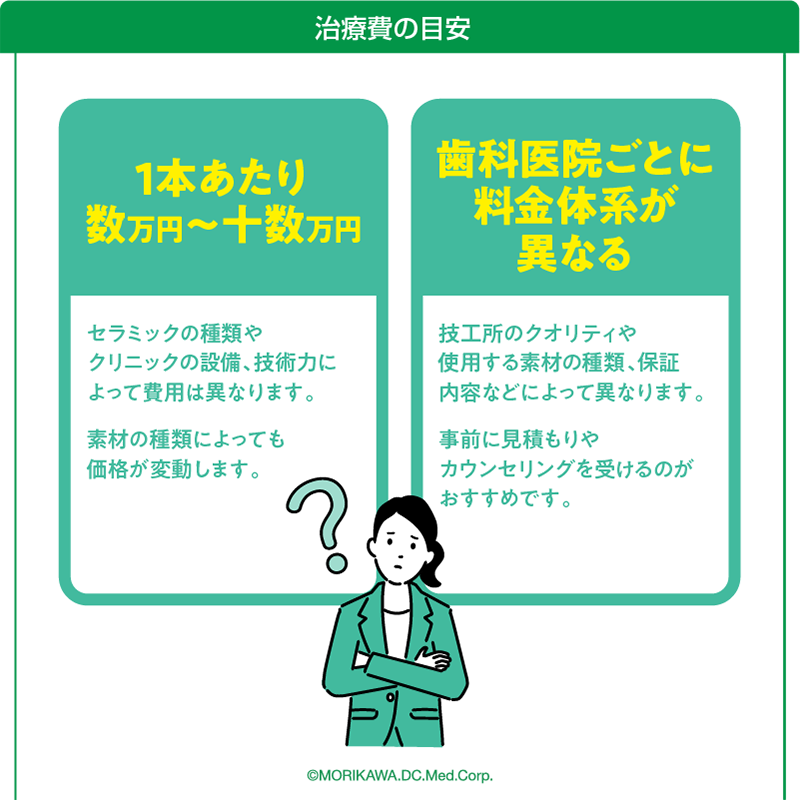

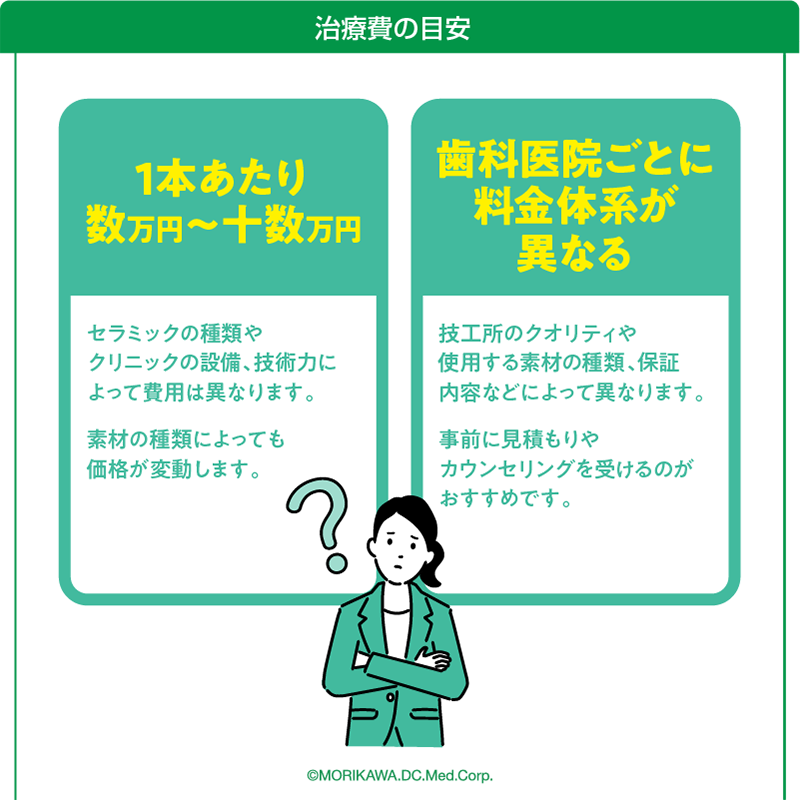

治療費の目安

1本あたり数万円〜十数万円

セラミックの種類やクリニックの設備、技術力によって費用は異なりますが、1本あたり数万円から十数万円が相場となります。

たとえば、ジルコニアセラミックやオールセラミックなど、素材の種類によっても価格が変動します。

歯科医院ごとに料金体系が異なる

技工所のクオリティや使用する素材の種類、保証内容などによって異なるため、事前に見積もりやカウンセリングを受けるのがおすすめです。

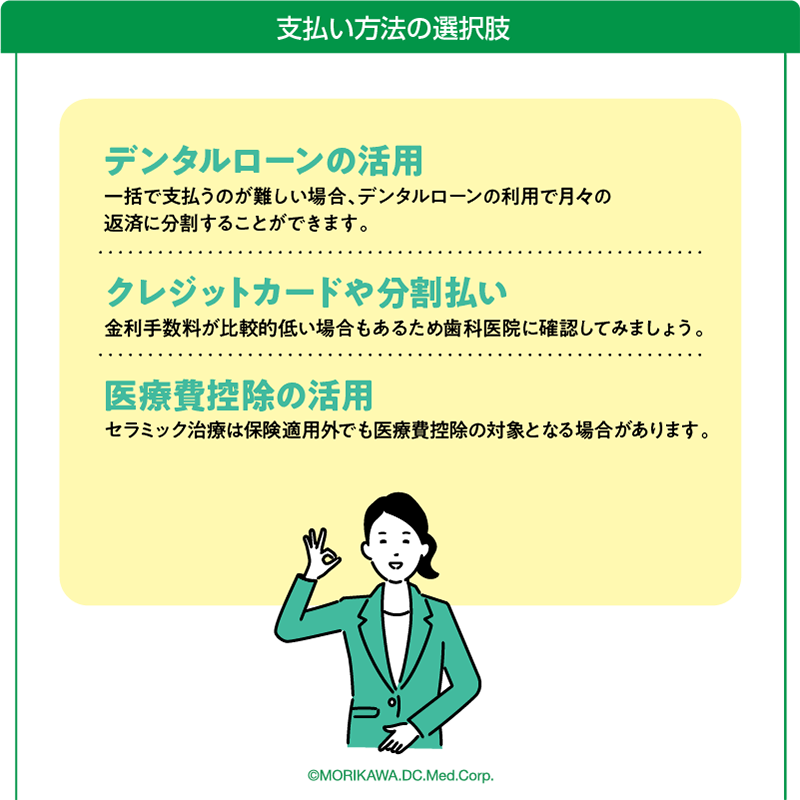

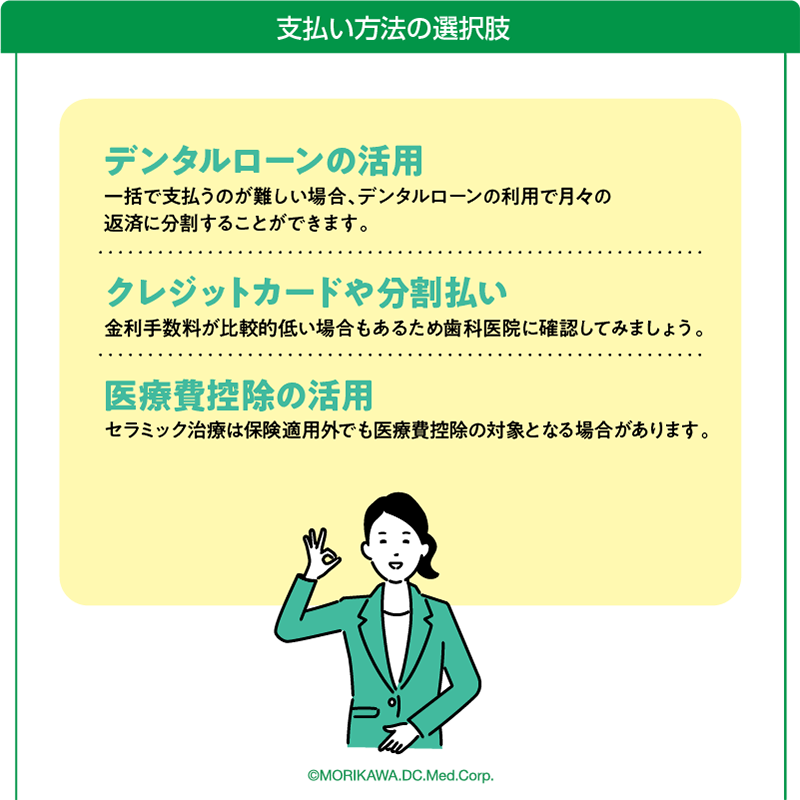

支払い方法の選択肢

デンタルローンの活用

一括で支払うのが難しい場合、デンタルローンを利用すると月々の返済に分割することができます。

急な出費が厳しい方にとって選択肢が広がります。

クレジットカードや分割払い

金利や手数料が発生する場合もありますが、金利手数料が比較的低い場合もあるため歯科医院に確認すると良いでしょう。

医療費控除の活用

セラミック治療は保険適用外でも医療費控除の対象となる場合があります。

確定申告で医療費控除を申告すれば、所得税の一部が還付されることもあるため、大きな金額を支払う際は要チェックです。

セラミック治療後のケアと注意点は?

セラミック治療を受けた後の適切なケアを怠ると、むし歯の再発やトラブルのリスクが高まります。

ここでは、セラミック治療後に押さえておきたい重要なポイントを詳しく解説します。

正しいケアを実践することで、美しい口元を長く保つことができます。

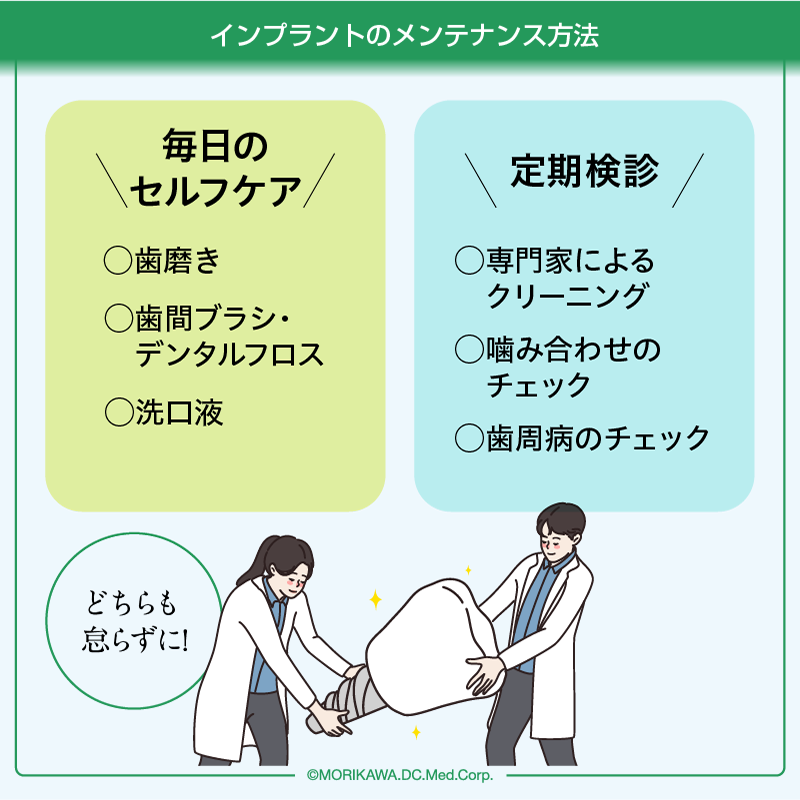

定期検診の重要性

半年に1回のチェックを推奨

セラミック治療を受けた後も、定期的な歯科検診が不可欠です。

半年に一度のチェックアップではセラミックが正しく適合しているか、むし歯が再発していないかを確認してもらいましょう。

早期発見・早期対処が、治療後の健康を維持する鍵となります。

例えば、セラミックと歯の接合部に小さなすき間ができていないか、歯茎の状態は正常かなどを確認し、必要に応じて微調整を行います。

噛み合わせの微調整

時間が経過すると噛み合わせにずれが生じる

セラミック治療後、時間が経過すると噛み合わせに微妙なずれが生じることがあります。

これは、歯の自然な動きや、歯科治療後の組織の変化によるものです。

定期的に歯科医院で噛み合わせの調整を受けることで、不快な感覚やむし歯の再発を防ぐことができます。

適切な噛み合わせはセラミックの寿命を延ばすだけでなく、全体的な口腔健康を維持するためにも重要です。

ブラッシングとフロス

歯間ケアが重要

セラミックと歯茎の境目や、隣り合う歯との間に汚れがたまりやすくなります。

これを放置するとむし歯や歯周病の原因となる可能性があります。

歯間ブラシやデンタルフロスを使用して、しっかりと清掃しましょう。

また、セラミック治療後は専用の歯ブラシを使うことで、被せ物に傷をつけずに効果的にブラッシングができます。

適切な歯ブラシの使い分け

歯科医師や歯科衛生士に相談して、自分の口に合った歯ブラシを選びましょう。

柔らかめのブラシやコンパクトヘッドのものなど、セラミック治療後に適した歯ブラシを選ぶことで、より丁寧なケアが可能となります。

適切な歯ブラシの選択は、口腔内の健康を保つために非常に重要です。

生活習慣の見直し

硬いものを噛むのは要注意

セラミックは、金属に比べて衝撃に弱い面もあります。

氷や硬いナッツなど、硬いものを日常的に噛む習慣がある方は、注意が必要です。

これらを避ける工夫をすることでセラミック被せ物の破損リスクを減らし、長持ちさせることができます。

食生活の見直しも、セラミック治療後のケアの一環として重要です。

タバコやアルコールの影響

タバコは歯茎の血行を悪くし、治癒を遅らせるリスクがあります。

さらに、喫煙は口腔内の健康全般に悪影響を及ぼすため、セラミック治療後の回復を妨げる可能性があります。

一方、アルコールは適量であれば大きな問題はありませんが、過度な飲酒は体の抵抗力を下げ、口腔内の健康を損なう恐れがあります。

健康な生活習慣を維持することが、セラミック治療後の健康維持に繋がります。

まとめ:セラミック治療で美しい口元を手に入れよう!

銀歯を使い続けてきた方にとって、セラミック治療に切り替えるのは大きな決断かもしれません。

しかし、セラミック治療は見た目の美しさだけでなく、金属アレルギーリスクの低減やむし歯の再発防止といった多くのメリットがあります。

もちろん保険適用外となるケースが多いので費用は高くなりがちですが、デンタルローンや医療費控除などを上手に活用することで経済的なハードルを下げられることも知っていただけたと思います。

もりかわ歯科では銀歯からセラミックへの付け替えをはじめ、むし歯治療や矯正治療など幅広い歯科診療に対応しています。

経験豊富な歯科医師やスタッフがあなたの疑問や不安に丁寧にお答えし、安心して治療を受けていただけるようサポートいたします。

銀歯を白い歯にすることは見た目を美しく保つだけでなく、長期的な健康リスクを下げるきっかけにもなります。

ぜひこの機会にセラミック治療を選択肢の一つとしてご検討ください。

あなたの大切な歯を一緒に守り、自然な口元を取り戻すお手伝いをさせていただきます。

大阪府八尾市の歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」

当院では日々の診療で患者様との対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を心がけています。

など、様々な治療に対応しておりますので、歯に関する心配事がございましたらいつでもお気軽にご来院ください。矯正治療に関する無料相談も実施しておりますので、歯並びでお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。