こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

お子さまが夜中にギリギリと歯ぎしりをしていると「何か問題があるのだろうか」と心配になるかもしれません。大きな音が鳴っている場合、不安を感じる保護者の方が多いでしょう。

子どもの歯ぎしりは、必要以上に心配しなくても良いものがほとんどです。

今回は、子どもの歯ぎしりの原因や影響、対処法・予防法について詳しく解説していきます。

子どもの歯ぎしりとは

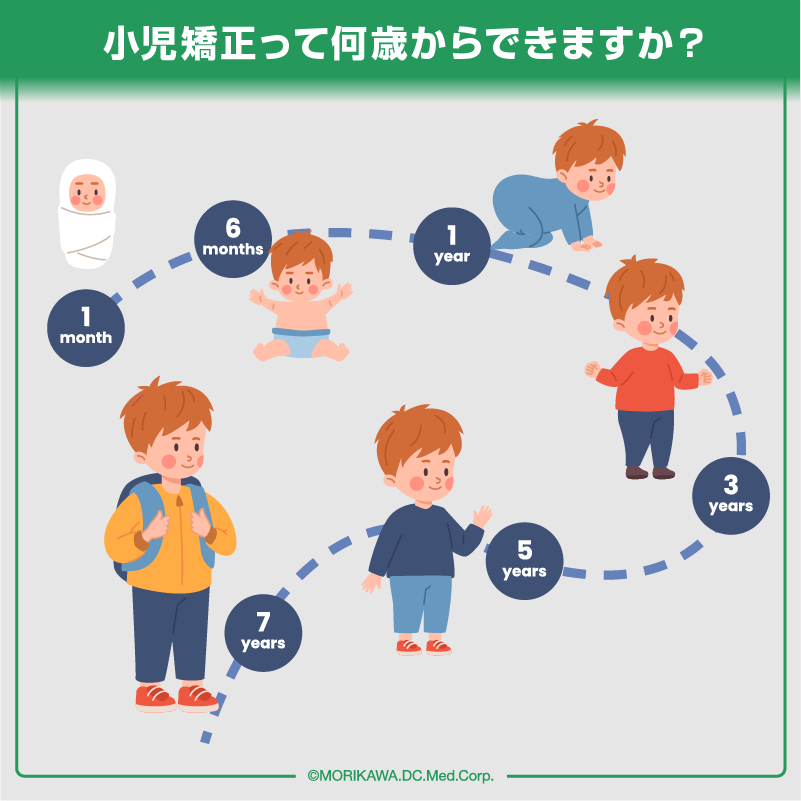

子どもの歯ぎしりは、生後6ヶ月〜8ヶ月の乳幼児期から、永久歯が生え揃う12歳頃の学童期まで起こることがあります。成長過程に現れる歯ぎしりは、特別心配する必要はありません。

13歳以降の青年期や成人してからの歯ぎしりは、歯がすり減ったり顎関節に悪影響を及ぼしたりすることがあるため治療が必要かもしれません。基本的に、子どもの歯ぎしりはあまり大きな問題はないと思っていて良いでしょう。

子どもの歯ぎしりの原因

子どもの歯ぎしりは、歯や顎が成長過程にあることで起こるケースがほとんどです。乳幼児期と学童期に分けて、歯ぎしりの原因を確認していきましょう。

乳幼児期の歯ぎしり

生後6ヶ月頃〜小学校に入学する前の時期までの歯ぎしりの原因は、以下のとおりです。

歯が生える時のむず痒さがあるため

子どもの歯ぎしりは、早ければ歯が生える時期の生後6ヶ月〜8ヶ月頃から起こります。この時期の歯ぎしりは、今までなかった歯が生えることによる違和感やむず痒さがあることが原因の場合が多いです。

歯が生えるにしたがって治ってくることがほとんどですので、ゆったりとした気持ちで見守っていましょう。むず痒さや違和感を解消するために、歯がためのような歯や歯ぐきで噛んで遊ぶおもちゃを与えてあげるのも良いでしょう。

歯や顎の位置が定まらないため

乳幼児期は、まだ生えている歯の本数が少ないため歯や顎の位置が定まっていません。生えてくる歯や顎の位置をコントロールするために、歯をぎりぎりと動かすことがあります。10本の乳歯が生え揃うと治ることも多いです。

学童期の歯ぎしり

小学校に入学する6歳頃〜12歳頃までの歯ぎしりの原因は、以下のとおりです。

永久歯が生えるスペースを確保するため

永久歯が生え始めるのは5歳〜6歳頃です。この時期の歯ぎしりには、顎の成長を促す役割があります。後から生えてくる永久歯のスペースを確保する意味合いがあるので、心配はいりません。

噛み合わせのバランスを整えるため

乳歯から永久歯の生え変わりは、12歳頃まで続きます。乳歯と永久歯が混在している時期は不安定な状態です。噛み合わせのバランスをコントロールするために、歯ぎしりをするこどももいるでしょう。

顎が成長してくると歯ぎしりも落ちついてくるので、見守ってあげてください。

ストレスや睡眠不足のため

青年期や大人の歯ぎしりと同様に、子どももストレスや睡眠不足が歯ぎしりの引き金になることがあります。顎の成長に伴う歯ぎしりは12歳頃には次第に治ってきますが、ストレスや睡眠不足による歯ぎしりは、大きくなってからも癖になることがあるので注意が必要です。

歯ぎしりに加えて、朝起きられない、日中ぼーっとしている、寝付きが悪いなどの症状がある場合には、睡眠がしっかり取れていない可能性があります。環境の改善が必要になるので、必要に応じて小児科に相談してください。

子どもの歯ぎしりが与える影響

子どもの歯ぎしりは成長に伴うものの場合が多く、次第に消失するため問題ありません。悪影響も出にくいです。

しかし、長期間歯ぎしりをしている場合やひどい歯ぎしりの場合には、歯やお口の周辺に悪影響を及ぼすことがあります。日中も癖になっている場合や、12歳頃をすぎてもひどい歯ぎしりが続いている場合には、注意が必要です。

歯ぎしりが与える影響を確認しましょう。

歯が擦り減る・欠ける

歯に強い負荷が持続的にかかることによって、歯が擦り減ったり、欠けたりしてしまうことがあります。冷たいものがしみるなど、知覚過敏の症状が出ることがあります。

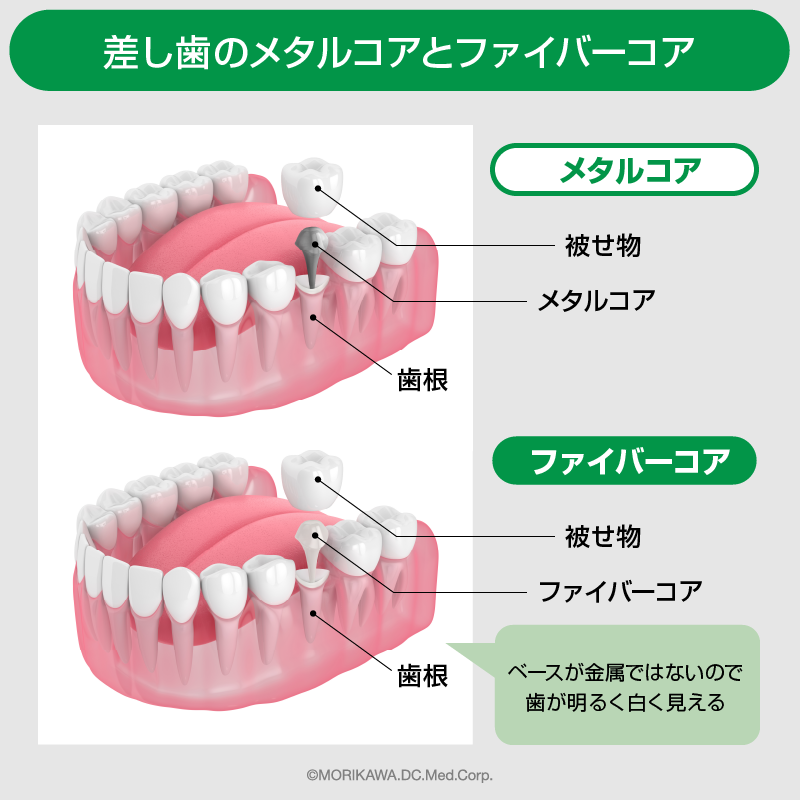

大きく欠けてしまった場合には、虫歯治療のように被せ物などで修復しなくてはいけないかもしれません。

歯肉炎が起きる

歯や歯茎に強い負荷がかかり続けると、歯ぐきに炎症が起きることがあります。歯肉炎の段階では大きな問題はありませんが、青年期になっても続いていると将来的に歯周病につながるかもしれません。

口内を健康に保つためには、早めに改善することが望ましいです。

顎関節症につながる

歯ぎしりに加えて食いしばりもある場合には、顎に大きな負荷が常にかかることになります。そのため、顎関節症を発症するリスクが高くなるでしょう。

日中のお子さまの様子もよく観察して、食いしばりなどもあるような場合は早めに改善できるように介入しましょう。

子どもの歯ぎしりの対処法

成長過程における通常の歯ぎしりであれば全く問題ありませんが、長時間に渡って歯ぎしりをしている場合や、日中も食いしばりの癖が見られる場合には対処しましょう。

直接的な対処方法は、寝ている間に歯ぎしり防止用のナイトガードをつけることが有効です。小さな子どもには難しい場合もありますが、小学生以上の子どもには使用できるでしょう。子どもの歯並びは変化するので、数ヶ月に一度作り直す必要があります。

ある程度の年齢になっても歯ぎしりが続く場合には、歯科医師に相談してナイトガードを検討しましょう。

子どもの歯ぎしりの予防法

子どもが過度な歯ぎしりをしないように、歯ぎしりや食いしばりの癖の要因を取り除いてあげましょう。また、正しく噛む機能を使えるようにすることが大切です。

正しい姿勢を心がける

猫背になったり頬杖をついたりする癖は、体の筋肉の歪みを引き起こします。歯ぎしりを悪化させる要因にもなるでしょう。

座っている時も立っている時も、正しい姿勢になるよう子どもに声かけをしてあげてください。

食いしばりに気がついたら力を弱める

日頃、歯を食いしばる癖がある場合には気がついたら意識して力を弱めることも重要です。小さな子どもには難しいですが、小学生以上の子どもであれば自分でできることもあります。

子ども自身では気付けない場合は、保護者の方が気づいた時点で声をかけてあげましょう。

よく噛んで食べる

よく噛んで食べると、自然と顎の成長が促されます。しっかり噛んでいない子どもは顎の骨の発達が進まず、歯ぎしりが多い傾向にあります。

柔らかい食べ物ばかりでなく、噛みごたえのある食べ物も食事に取り入れるようにしましょう。

仰向けで寝る

うつ伏せ寝や横向き寝の姿勢は、歯や顎に過度な力をかけます。歯ぎしりが起こりやすくなるので、仰向けで寝る習慣をつけると良いでしょう。

ストレスを解消する

子どものストレスを解消してあげることも重要です。大人であれば自分で気持ちの切り替えができることも、子どもはなかなかうまくできずにストレスを溜め込むことが多いです。

引っ越しや入学などで生活環境が変わった、先生に叱られたなど、何か要因がありそうな場合は注意しましょう。子どもの話をよく聞いてあげたり、身体を動かす遊びをするなどして、ストレスを発散できるようにしてあげてください。

こんなときは歯科医院を受診しよう

基本的に、子どもの歯ぎしりで歯科を受診しなければならないことは少ないです。

ただし、次のようなケースでは受診したほうがいいかもしれません。

永久歯が生え揃ってからも歯ぎしりが続く

永久歯は12歳頃に生え揃います。永久歯が生え揃ってからの歯ぎしりは、顎の成長によるものではなく虫歯や噛み合わせの悪さなど、別のところに要因がある可能性があります。

一度受診して、お口の中の状況をみてもらうようにしましょう。

歯が大きく欠けた・痛みがある

歯が大きく欠けたり、痛みを訴えたりしている場合には、歯に負荷がかかりすぎている可能性があります。歯の神経に炎症を起こしている可能性もあるので、早めに受診しましょう。

歯がグラグラしている

歯に大きな負荷がかかって、ダメージを受けている可能性があります。永久歯がグラグラしている場合や、生え変わりの時期でない乳歯がグラグラしている場合には、早めに受診しましょう。

顎に違和感や痛みが出ている

日中にも歯の食いしばりがある場合には、顎関節に悪影響を及ぼしていることがあります。口を開ける時に音が鳴ったり、口を開ける時に痛みがあったりする場合、顎関節症を発症しているかもしれません。

早めに癖になっている歯ぎしりや食いしばりを改善する必要あります。

まとめ

子どもの歯ぎしりは、ほとんどの場合成長過程によるものなので心配する必要はありません。ゆったりとした気持ちで見守ってあげましょう。

しかし、長期間歯ぎしりをしていたり、食いしばりの癖などもあると、歯が欠けたり顎関節を痛めたりするかもしれません。そのような場合は、歯科医師に相談しましょう。

子どもの歯ぎしりでお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。