みなさまこんにちは!

大阪府八尾市で60年以上の歴史を持つ、地域に根ざした歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」です。患者様一人ひとりの不安や疑問に寄り添い、丁寧な説明と質の高い治療を提供することで、皆様の口腔内健康を守ります。

当院では、患者様とのコミュニケーション不足という課題を解消するため、このブログを立ち上げました。 ブログを通じて、歯科に関する様々な情報を発信し、患者様との理解を深めていきます。ブログでは、歯に関する基本知識から、治療に関する疑問まで、幅広いトピックを取り扱っています。 専門的な情報も、分かりやすく丁寧な言葉で説明しているので、どなたでも安心して読むことができます。また、ご質問やご意見も受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。 患者様からいただいたご意見は、ブログ記事の改善や、より良い歯科治療の提供に活かしていきます。八尾市で歯医者をお探しの方は、ぜひもりかわ歯科へご相談ください。 経験豊富な歯科医師とスタッフが、皆様の歯の健康をサポートいたします。

「歯と唾液の関係って?」の質問に全力回答!

今回は、「歯磨きは1日に何回してもいいの?」などの質問に対して全力でお答えしていきます!

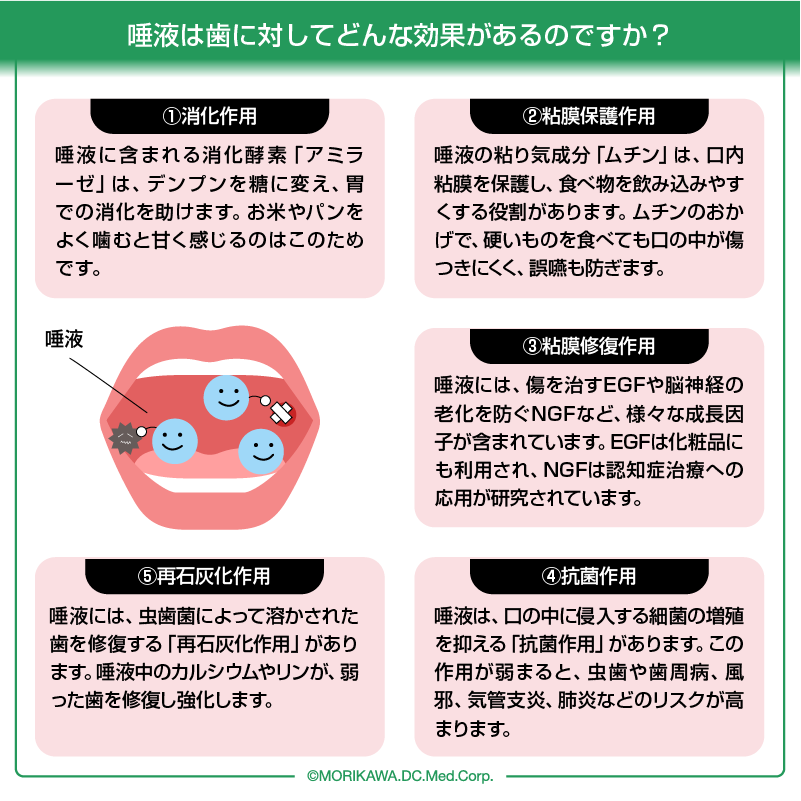

唾液は歯に対してどんな効果があるのですか?

唾液には大きく分けて5つの機能があります。

①消化作用

唾液に含まれる「アミラーゼ」という消化酵素が、お米やパンなどに含まれるデンプン質を糖に変え、体内に吸収しやすくします。これにより、胃での消化が助けられます。

②粘膜保護作用

唾液に含まれる「ムチン」という粘り気のあるタンパク質は、口の中の粘膜を保護する役割を担っています。硬いフランスパンやクッキーを食べても口の中が傷つきにくいのは、ムチンのおかげです。また、ムチンは食べ物を飲み込みやすい塊にする「食塊形成作用」も持っています。水分だけでは食べ物がまとまりにくく、慌てて飲み込むと、むせてしまうことがありますよね。ムチンがしっかりと働くと、食べ物がまとまりやすくなり、誤嚥を防いでくれるのです。

③粘膜修復作用

唾液には、傷を治す上皮成長因子(EGF)や脳神経の老化を防止する神経成長因子(NGF)などが含まれています。EGFはその作用からアンチエイジング効果があるとして化粧品にも使われており、動物が傷口をなめるのは抗菌作用に加え、組織修復を促進するためと考えられています。NGFは神経の分化や維持に関与しており、海外の研究ではアルツハイマー型認知症の治療への応用も進められています。

④抗菌作用

お口は空気や食べ物の入り口であり、常に外界の雑菌にさらされています。このため、唾液には細菌の増殖を抑える「抗菌作用」があります。この作用が十分に働かないと、虫歯や歯周病にかかりやすくなり、さらには口からの細菌感染により風邪をひいたり、気管支炎や肺炎を引き起こすこともあります。

⑤再石灰化作用

唾液には、虫歯菌により溶けかけた歯を修復し、強化する能力があります。唾液中にはカルシウムやリンが豊富に含まれており、これらの成分が弱った歯の部分を再石灰化させます。

唾液が出なくなってしまったら一体どうなってしまうの?

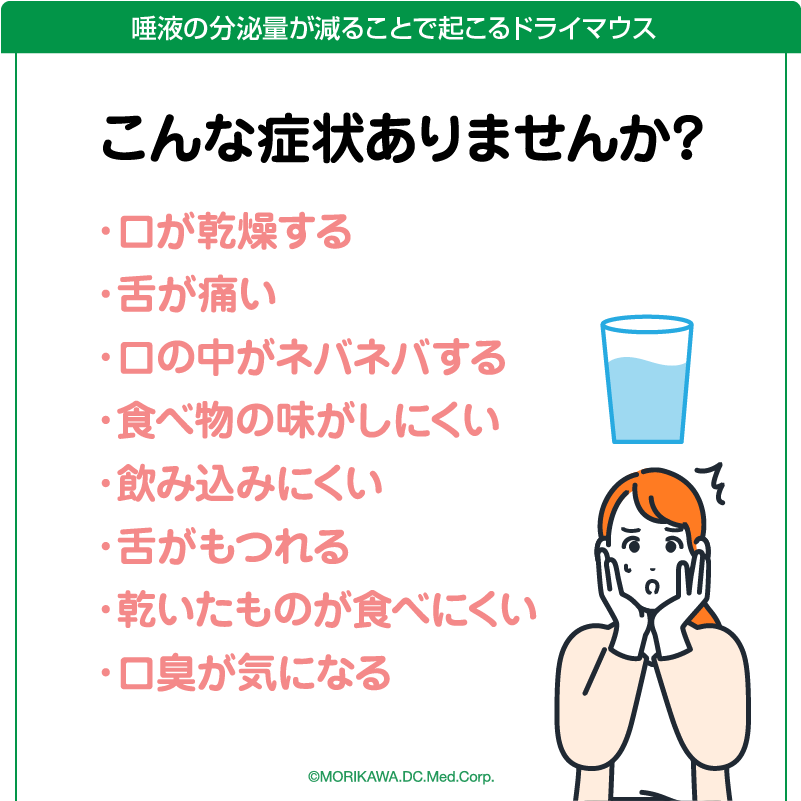

唾液の分泌量が減ることで起こるドライマウス

ドライマウスは、様々な要因によって唾液の分泌量が減少し、口の中が乾燥する状態を指します。糖尿病や腎不全といった病気が原因となることもあれば、ストレスや筋力低下、薬の副作用によって引き起こされることもあります。例えば、更年期障害の不定愁訴で抗うつ剤を服用し、その副作用でドライマウスになり、唾液が出ないことにストレスを感じてさらに症状が悪化することもあります。このように、複数の要因が複雑に絡み合ってドライマウスが発症するケースも少なくありません。

ドライマウスへの対処法

口の渇きという症状は同じでも、ドライマウスの原因は人それぞれです。

まずは、ドライマウスの根本的な原因を特定し、適切な治療を行うことが最善の対処法です。自己判断せず、歯科医院に相談して症状を伝えましょう。ストレス、アルコールの過剰摂取、カフェインや塩分の摂りすぎが原因の場合は、生活習慣の見直しから始めましょう。

乾燥が原因の場合は、マスクの着用や加湿器の使用が効果的です。こまめな水分補給や、ガム・飴を舐めることで唾液の分泌を促すことも、症状の緩和に繋がります。

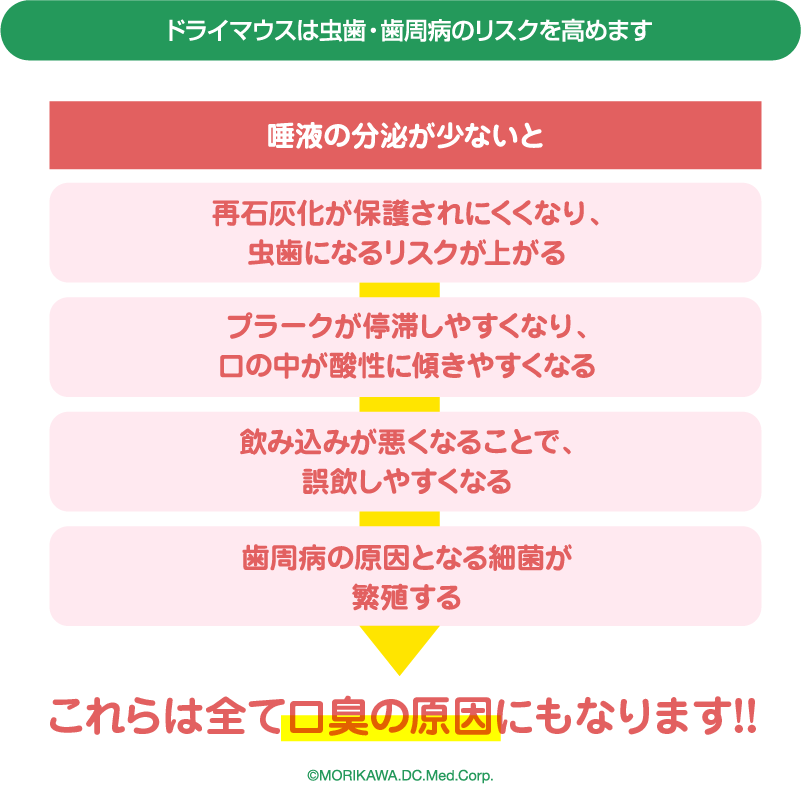

ドライマウスは虫歯・歯周病のリスクを高めます

唾液の分泌量が減り、口の中が乾燥するドライマウス。唾液の減少は、虫歯や歯周病のリスクを高めることを覚えておきましょう。唾液には、口の中の歯垢や細菌を洗い流す役割があります。しかし、ドライマウスによって唾液が減ると、口の中の汚れが除去されにくくなり、細菌が増殖して虫歯や歯周病になりやすくなるのです。虫歯・歯周病予防のためにも、ドライマウスの症状が続く場合は、歯科医院を受診しましょう。

唾液が出にくくなる原因は?

①薬の副作用

睡眠薬、精神安定薬(抗不安薬)、抗うつ薬(SSRI)、抗アレルギー薬(抗ヒスタミン剤など)、風邪薬(消炎酵素剤など)、花粉症の薬などは口の乾燥を引き起こします。また、胃酸を抑える胃薬、頻尿を抑える抗コリン薬、降圧剤、骨粗鬆症の薬、抗がん剤や免疫抑制剤にもドライマウスを引き起こすものがあります。ただし、自己判断で治療薬を中断しないでください。病気の治療が優先されるべき場合が多いため、必ず主治医と相談し、薬の減量や変更について助言を受けましょう。

②ストレス

ストレスを感じると口や喉が乾きます。人前で話す際に水差しが用意されるのはこのためです。唾液を分泌する唾液腺は「自律神経」によって制御されています。緊張すると交感神経が優位になり、サラサラした唾液の分泌が抑制され、ネバネバした唾液が少量しか分泌されなくなります。その結果、口の中が粘つき、喉の渇きを感じます。

③筋力低下と老化

老化も唾液分泌の低下を引き起こします。「最近、口の中が乾くなぁ」と感じ、カバンに飴玉を入れている方も多いでしょう。老化による唾液の減少は、唾液腺自体の萎縮ではなく、唾液腺周囲の筋肉の筋力低下が原因とされています。しっかり噛んで食べることで筋力低下を予防し、唾液分泌を促すことが可能です。また、就寝時に筋力が低下した舌が重力で喉のほうに下がると、舌が気道をふさぎ口呼吸となり、口腔乾燥を引き起こすことがあります。

唾液を増やすためのポイントは?

唾液は、ストレス、口呼吸、脱水などにより分泌が減少することがあります。唾液の分泌が減少すると、口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなります。その結果、虫歯が発生しやすくなり、口臭が発生したり、風邪をひきやすくなったりします。しかし、日常のちょっとした意識で唾液の分泌量を増やすことができます。

唾液の分泌を増やす5つのポイント

①よく噛んで食べる

唾液は、ストレス、口呼吸、脱水などにより分泌が減少することがあります。唾液の分泌が減少すると、口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなります。その結果、虫歯が発生しやすくなり、口臭が発生したり、風邪をひきやすくなったりします。しかし、日常のちょっとした意識で唾液の分泌量を増やすことができます。

②こまめに水分を補給する

唾液を生成するためには水分が必要です。水分補給の際は、カフェインを含むコーヒーや紅茶ではなく、麦茶や水をおすすめします。

③鼻呼吸を心がける

口呼吸は口の乾燥を招きやすいです。口を閉じて鼻で呼吸する「鼻呼吸」を心がけましょう。特にマスク着用時は口呼吸になりやすいので、鼻呼吸を意識することが重要です。

④舌を動かす

舌を動かすことで唾液腺が刺激され、唾液の分泌が促進されます。特別な運動をする必要はなく、口を閉じて舌を上下に動かすだけでも唾液が分泌されるのを実感できるでしょう。

⑤ 唾液腺をマッサージする

唾液腺に刺激を与えるマッサージを行うと、唾液の分泌が促進されます。

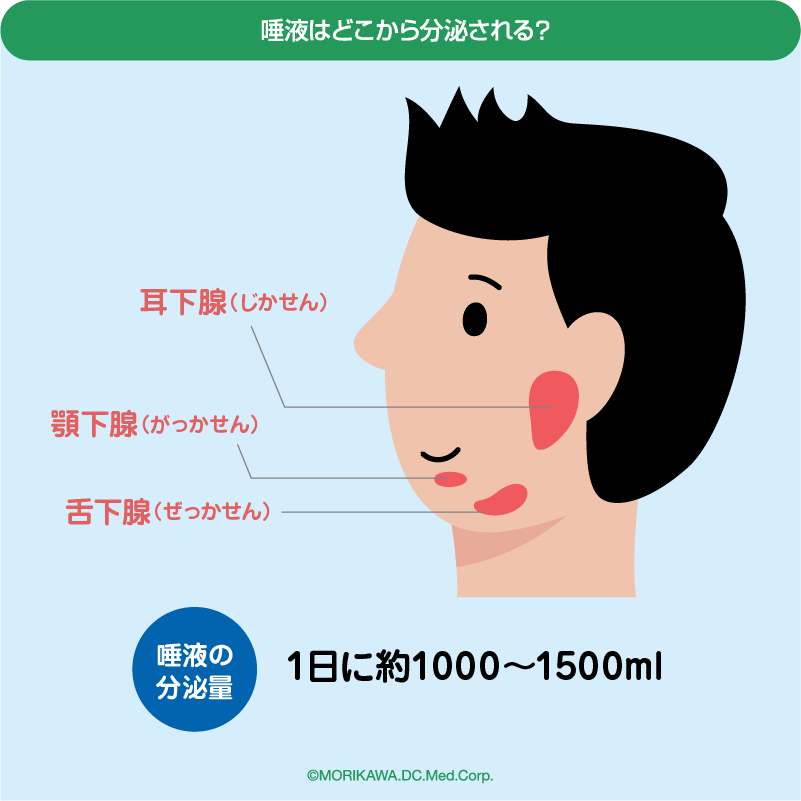

唾液はどこから分泌される?

1日に1リットル以上も分泌される唾液は、どこからどのように分泌されるのでしょうか?唾液は唾液腺(だえきせん)と呼ばれる器官で生成され、口の中に分泌されます。主な唾液腺には「耳下腺(じかせん)」、「顎下腺(がっかせん)」、「舌下腺(ぜっかせん)」の3つがあります。唾液の99%以上は水分で構成されており、その他に消化酵素、抗菌物質、タンパク質、ナトリウムなどを含んでいます。

再石灰化されても虫歯になる?

脱灰と再石灰化のバランスが鍵

上記で触れたように、唾液には歯を修復する再石灰化作用があるのに、なぜ虫歯になるのか疑問に思う方もいるかもしれません。これは、口の中のバランスが崩れることが原因です。口腔衛生が悪かったり、虫歯菌が多い状態が続くと、歯が溶ける「脱灰」が進んでしまい、唾液による再石灰化が追いつかなくなります。その結果、歯が溶け続け、虫歯になってしまうのです。

歯の修復が追いつかなくなる原因

唾液による歯の修復が追いつかなくなり、脱灰が優位になってしまう原因としては、以下のようなものが挙げられます。

唾液の不足

病気や加齢によって唾液腺の機能が低下すると、口の中が乾燥してしまいます。唾液による再石灰化作用だけでなく、自浄作用、抗菌作用、殺菌作用も低下するため、虫歯のリスクが大幅に高まります。

間食の頻度が高い

おやつなどの間食を頻繁に摂ると、口の中が長時間汚れた状態になり、脱灰が起こりやすい環境が続きます。これが歯の修復が追いつかなくなる原因の一つです。

口腔ケアが不十分

食後の歯磨きやうがいが不十分だと、虫歯菌が活発に活動し、脱灰が長時間続くことになります。毎食後だけでなく、ちょっとした間食後も必ず歯磨きをしましょう。少量の「つまみ食い」でも、何か食べ物を口にすれば、歯の脱灰は始まります。

適切な口腔ケアを継続することで、歯の脱灰と再石灰化のバランスは良好に保たれます。虫歯を予防したい方は、唾液の働きを理解し、毎日の口腔ケアにしっかりと取り組むことが大切です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

唾液は歯の健康に欠かせない存在です!自浄作用や再石灰化作用など様々な機能を持っており、唾液不足は虫歯や口臭、感染症のリスクを高めます。よく噛む、水分補給、舌の運動などで唾液の分泌を促し、口腔ケアと合わせて健康な口内環境を保ちましょう!

また、もりかわ歯科はマウスピース矯正にも力を入れております!ご自身の歯の審美性が気になる方は、是非お気軽にご相談ください。

詳しくは当院ホームページにあるマウスピース矯正ページも併せてご覧ください。

大阪府八尾市にある歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科では日々の診療で患者さまとの対話を大切にし、お一人お一人に合わせた治療を行っております。

歯に関する心配事がございましたらいつでももりかわ歯科へお越しください。