こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

歯が痛いけれど、虫歯ではなかった場合には、歯周病の可能性があります。

しかし、歯周病に痛みがあるというイメージがない方もいるでしょう。では、歯周病は痛いのでしょうか。また、虫歯の痛みと歯周病の痛みに違いはあるのでしょうか。

本記事では、歯周病になると痛みはあるのか、また虫歯の痛みと違いはあるのか解説します。歯周病の進行度別の症状についても解説するため、歯周病かもしれないとお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

歯周病とは?

歯周病とは、細菌によって引き起こされる炎症疾患の総称です。歯周病は虫歯と並んで、歯科の2大疾患といわれており、40歳以上の日本人の約8割が歯周病に悩まされているといわれています。

歯をしっかりと磨けていないと、歯と歯茎の隙間から細菌が侵入して、歯周病を引き起こします。歯茎に炎症を起こしている状態を歯肉炎と呼び、歯槽骨を溶かして歯をぐらぐらとさせる状態を歯周炎といいますが、この2つを合わせて歯周病と呼びます。

歯周病になると歯茎が腫れたり、出血したりします。口臭の原因になることもあるでしょう。症状が進行すると、歯を支える顎の骨が溶け、歯がぐらつくようになります。最悪の場合には、歯が抜け落ちることもあるのです。

歯周病の原因

歯周病の原因は歯周病菌と呼ばれる細菌です。歯磨きが十分にできていないとプラークと呼ばれる細菌の塊が付着します。この細菌が産生する毒素が歯茎と歯の境目の歯周ポケットに入ることで、歯茎が腫れたり出血しやすくなったりします。

進行すると歯周ポケットが徐々に深くなり、歯周病菌が奥にまで侵入します。すると、最終的に歯を支える歯槽骨を溶かし、最終的には歯が抜けてしまうのです。

歯周病になりやすい人

歯周病になりやすいのは、歯磨きがきちんとできていない人です。汚れが付着したままだと歯周病になりやすいため、歯を磨いてはいるけれど磨き残しがある人や、歯を磨いていない人は歯周病になりやすいでしょう。

ただし、歯を磨かなくても虫歯になりにくい人がいるように歯を磨かなくても、歯周病になりにくい人もおり、これは体質が関係していると考えられています。

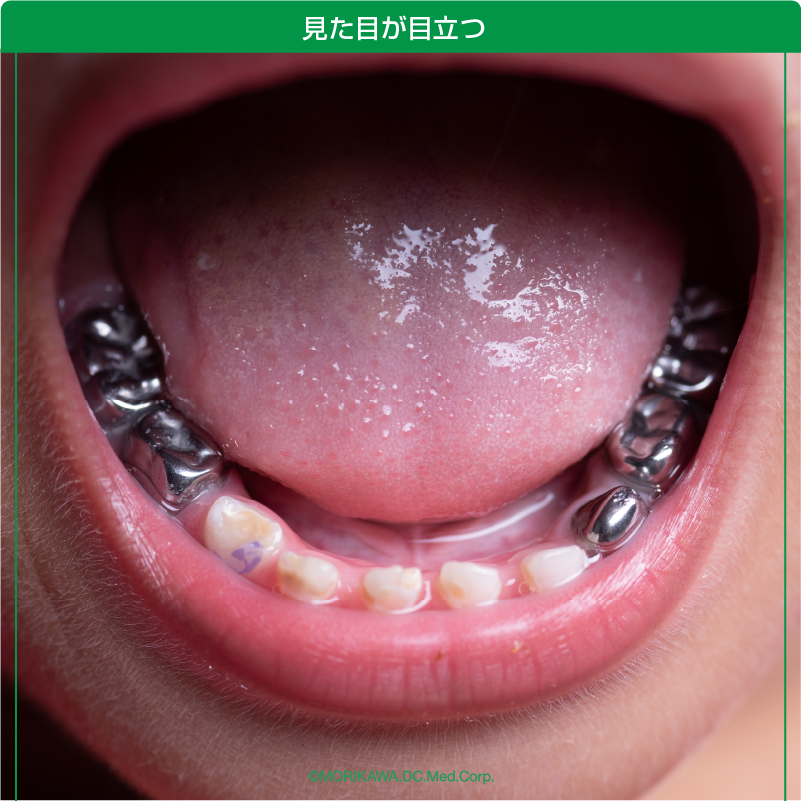

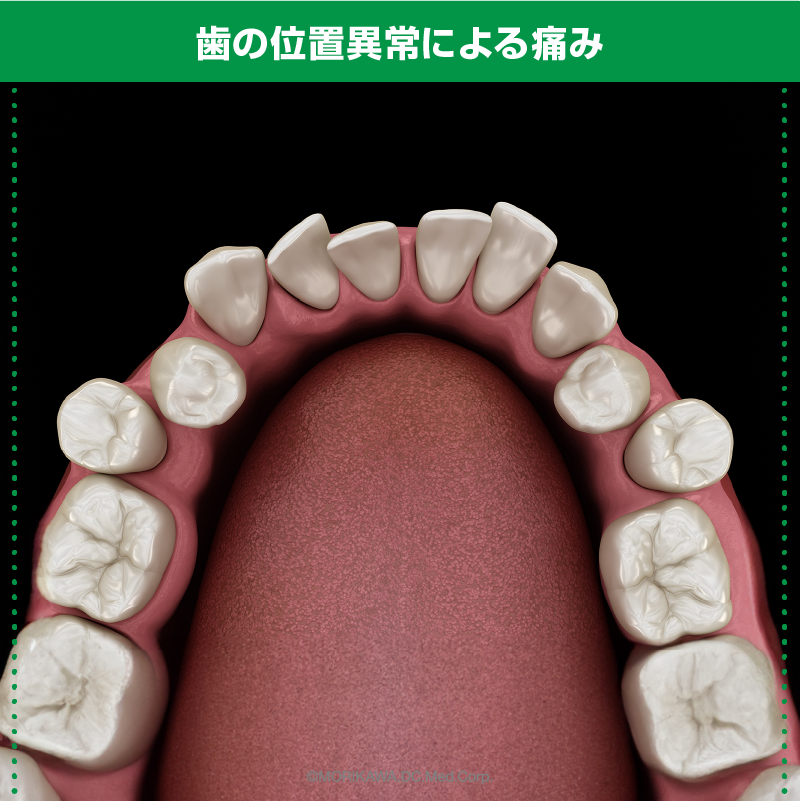

ほかにも、喫煙者や糖尿病の人、噛み合わせが悪い人、歯ぎしりのクセがある人、銀歯などの被せ物がある人、口呼吸の人は歯周病になりやすいといわれています。

歯周病は痛いの?

歯が痛むと虫歯や知覚過敏を疑う人がほとんどかもしれません。

しかし、歯周病でも痛みを感じる場合があります。歯茎が炎症を起こし、進行すると痛みが出現する場合があるのです。また、歯周病になると歯茎が下がることがあります。歯茎が下がり、歯の根が露出することで知覚過敏の症状が現れることもあるでしょう。

体調が悪い時や免疫力が低下した時にだけ痛むこともあります。歯周病が進行して膿が溜まるほどにまで状態が悪くなると痛みが強くなるでしょう。

歯周病の進行度別の症状

歯周病は進行度合いによって症状が異なります。

ここからは、歯周病の進行度別の症状について解説します。

歯肉炎

歯周病の初期の状態です。歯茎に炎症が起こっている状態で、通常ならピンク色をしている歯茎が赤くなるのが特徴です。歯と歯茎の間に2〜3mm程度の隙間ができます。歯茎が腫れているため、歯磨きをすると出血する場合があります。

歯周炎

歯肉炎が進行すると歯周炎になります。歯周炎は、軽度から重度にまで分類されます。

軽度の歯周炎

軽度の歯周炎は歯肉炎よりも炎症がひどくなります。ブラッシングで出血して痛みを伴うこともあるでしょう。歯周ポケットの深さは3〜5mm程度になり、この隙間から少しずつ歯周病菌が入り込みます。

また、歯と歯の間に隙間ができやすくなって食べ物が詰まることもあるでしょう。

中度の歯周炎

中度の歯周炎になると歯周病菌が歯槽骨まで達するため歯がぐらつき始めます。軽度の歯周炎よりも歯周ポケットが深くなるため、歯茎が下がったように見えることもあるでしょう。

重度の歯周炎

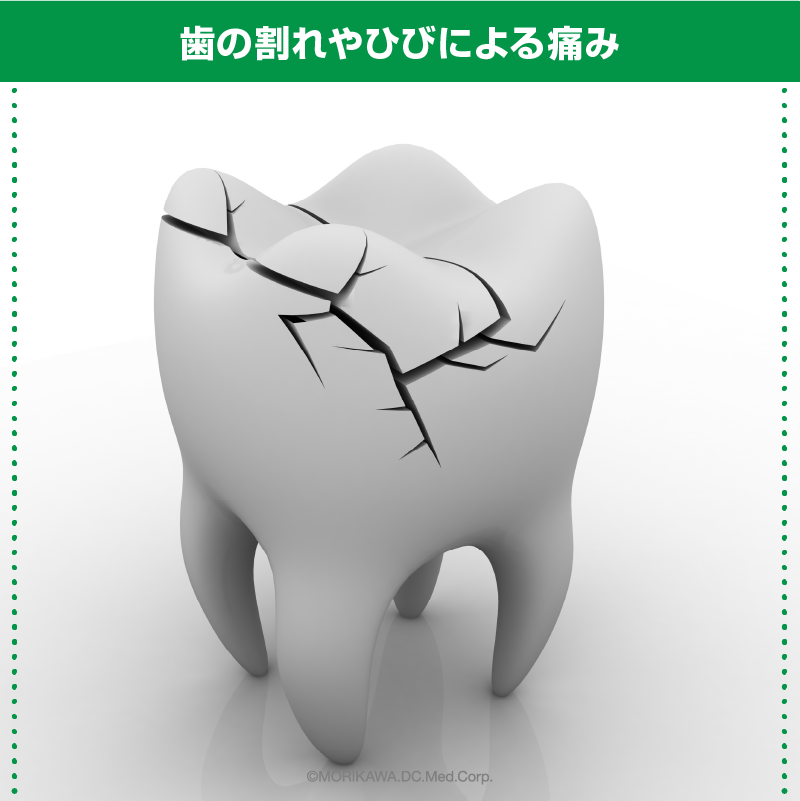

重度の歯周炎になると歯周ポケットの深さが6mm以上になります。歯周病菌が歯槽骨に入り込んで歯槽骨を破壊するため、人によっては歯が抜けることもあるでしょう。

歯周病の痛みと虫歯の痛みには違いがある?

歯周病と虫歯では痛みの程度が異なります。これは虫歯と歯周病とで、痛みを誘発するメカニズムが異なるためです。

ここでは、歯周病の痛みと虫歯の痛みの違いについて解説します。

虫歯の痛み

虫歯菌によって歯のエナメル質が溶かされ、象牙質が剥き出しになると痛みを感じるようになります。虫歯菌が歯の神経にまで達すると、ずきずきとした強い痛みを感じることもあるでしょう。

また、虫歯がさらに進行して神経が破壊されると一時的に痛みがなくなる場合があります。この時に治ったと思う方もいるかもしれませんが、歯の根の先に細菌が繁殖すると膿が溜まり、さらに強い痛みが出現する場合があるのです。

歯周病の痛み

軽度の歯周病では、歯茎が腫れたり、歯磨きのときに出血したりしますが、痛みを感じることはほとんどありません。

しかし、歯周病の症状が進行すると歯茎が下がり、歯根部分が露出して知覚過敏の症状が現れるようになります。また、膿が溜まると痛みを感じるようになるのです。

歯周病は放っておくと進行し、時間が経つほど痛みは強くなります。強い痛みが現れて歯科医院を受診したときには重度の状態にまで進行していることも珍しくありません。

歯周病で痛みがある場合の対処法

歯周病で痛みがある場合には、なるべく早く歯科医院を受診して、歯周病の治療を受けるのが望ましいです。歯科医院では歯周病の原因となるプラークや歯石を取り除きます。軽度の歯周病であればこれによって痛みが改善される場合があるでしょう。

歯周病の状態が悪化している場合には清掃に加えて、歯茎を切開したり、膿を取り除いたり、直接お薬をつけたりします。

しかし、人によっては仕事などが忙しく、痛みがあっても歯医者に行けないという方もいるかもしれません。

すぐに歯科医院を受診できない場合には、次の方法で対処しましょう。

しっかりと口腔ケアを行う

痛みがある場合には、しっかりと口腔ケアを行うことが重要です。口腔ケアを怠ると、症状が進行してさらに痛みが強くなる場合があります。歯磨きをするときはやわらかめの歯ブラシを使用して、優しく磨きましょう。

痛み止めを服用する

痛みが強く、日常生活に支障をきたしている場合には痛み止めを服用するとよいでしょう。市販されている痛み止めでも十分に効果が期待できます。

痛みが落ち着くので治ったと思う方もいますが、あくまで薬の力で痛みを抑えているだけなので、なるべく早く歯科医院を受診して治療を受けましょう。

また、痛み止めを服用することで副作用があったり、人によっては基礎疾患で服用できなかったりする場合もあります。ドラッグストアなどで痛み止めを購入する際には、薬剤師に確認してください。

痛いところを冷やす

痛いところを冷やすことで痛みが落ち着くこともあります。保冷材や濡らしたタオルなどを使用して、頬の上から冷やしましょう。

また、痛い時に入浴したり、温かいものを口にしたりすると痛みが増す場合があります。そのため、身体を温めることは控えましょう。

まとめ

歯周病でも痛みを感じることはあります。状態が進むほど痛みは強くなるでしょう。歯周病による痛みは歯茎に炎症が起こっていたり、根元に膿が溜まっていたりすることが原因です。

すぐに歯科医院を受診できないという場合には痛み止めを服用したり、冷やしたりすることで対処できますが、根本的な解決には至りません。そのため、歯周病による痛みを感じた場合には、なるべく早く歯科医院を受診しましょう。

歯周病にお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。