こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。

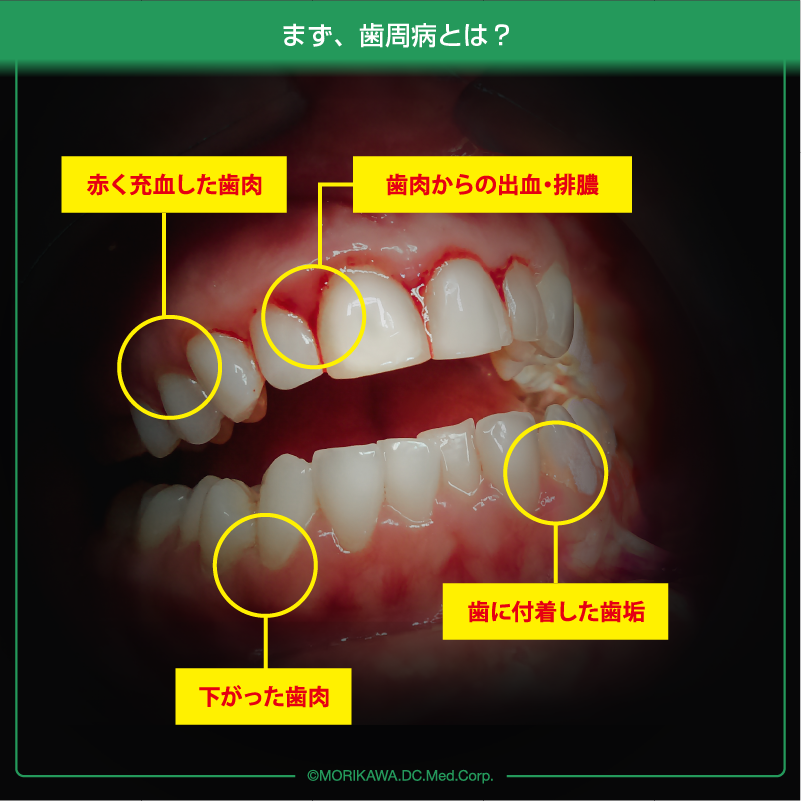

「歯茎が赤く腫れている」「歯磨きのときに出血する」などといった症状にお悩みの方がいるのではないでしょうか。これらは歯周病の初期にみられる症状です。

歯周病の初期症状は軽いことが多く、痛みや強い腫れなどのはっきりとした自覚症状はありません。そのため、気づかないうちに進行すると、重症化して歯を失うおそれがあります。

歯周病は初期の段階で治療を開始すれば健康な状態に戻すことができるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。

今回は、歯周病の初期症状や初期の段階で治療すべき理由、歯周病を予防する方法について解説します。歯周病を疑う症状がある方や、歯周病が気になっている方は、ぜひ参考にしてください。

歯周病とは?

歯周病とは、細菌感染によって歯の周囲にある組織が破壊される炎症性疾患です。歯周病が発症する直接的な原因は細菌(プラーク)ですが、発症には生活習慣が密接に関係しています。そのため、歯周病は生活習慣病のひとつとして位置づけられています。

初期では歯茎の赤みや腫れがみられる程度ですが、重症化して歯茎や歯を支える歯槽骨が破壊されると歯が抜け落ちるおそれがあるため注意が必要です。

歯周病は以下のように少しずつ進行していきます。

歯肉炎

歯と歯茎の境目にプラークが蓄積すると、細菌感染によって歯茎に炎症が起きます。健康な状態では歯と歯茎の間のすき間は1〜2mm程度ですが、歯肉炎になると2〜3mmのすき間(歯周ポケット)ができます。

歯茎に赤みや軽い腫れがみられ、歯磨きのときに出血することもありますが、痛みなどのはっきりとした症状はありません。この段階で歯周病を発見して適切なプラークコントロールを行えば、元の健康な状態に改善できる可能性があります。

軽度の歯周炎

歯茎の炎症が歯周組織に広がり、歯を支える歯槽骨や歯根膜が破壊されはじめます。歯周ポケットは3〜5mmと深くなりますが、この段階でも痛みが出ることはほとんどないため、歯周病に気づかないことも少なくありません。

歯周ポケットに汚れが溜まりやすくなり、放っておくと中度・重度の歯周炎へと進行していきます。

中度の歯周炎

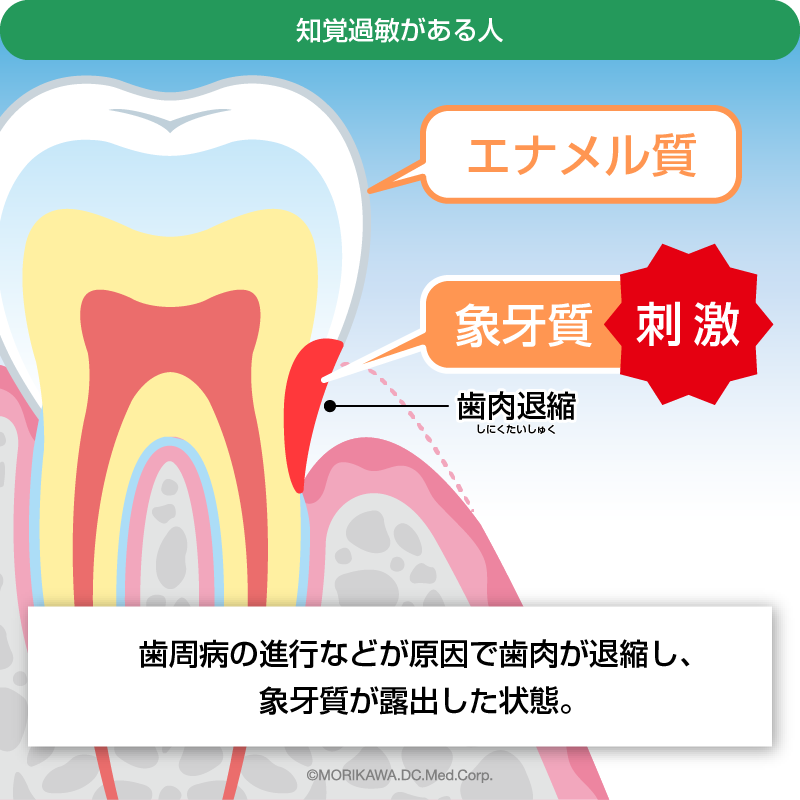

中度の歯周炎になると歯茎の炎症が悪化し、歯周ポケットは4〜7mmとさらに深くなります。歯茎が下がり、歯が長くなったと感じることもあるでしょう。歯槽骨は半分近くまで破壊され、歯がぐらつきはじめます。

口臭がきつくなり、歯茎から膿が出るなどの症状がみられることもあります。この段階まで進行すると、プラークコントロールによる改善は困難です。

重度の歯周炎(歯槽膿漏)

歯周病のなかで最も症状が進んだ状態です。重度の歯周炎では歯槽骨の半分以上が破壊され、歯はぐらぐらの状態になります。歯周ポケットは6mm以上にもなり、中に膿が溜まって歯茎が腫れ、口臭が強くなります。

噛むと痛みが生じて、食事もままならない状態になることもあるでしょう。最悪の場合、歯が自然に抜け落ちることもあります。重度の歯周炎にまで進行すると外科的な治療が必要になり、歯を残せない可能性が高いです。

歯周病の初期症状とは?

歯周病は初期の段階で治療を開始すれば健康な状態に戻せる可能性があるため、早期発見が非常に重要です。大切な歯を守るために歯周病の初期症状を理解しておきましょう。

歯周病の主な初期症状は、以下のとおりです。

・歯茎が腫れている

・歯茎に赤みがある

・歯磨きのときに出血する

このように、初期の段階では痛みなどのはっきりとした自覚症状がほとんどないため、歯周病にかかっていると気づかないことも少なくありません。

歯周病は「サイレントディジーズ(静かなる病気)」ともいわれ、静かに少しずつ進行して歯を失う可能性がある恐ろしい病気です。初期の段階で治療を開始できるよう、歯周病を疑う症状がみられたら早めに歯科医院を受診しましょう。

初期の段階で治療すべき理由

歯周病を初期の段階で治療すべき理由は、適切な治療を受ければ健康な状態に戻すことができるためです。

また、歯周病を放置すると以下のリスクがあるため、早期治療が重要です。

・歯を支える歯槽骨や顎の骨に炎症が広がり、歯を失う可能性がある

・抜歯や外科手術などの大がかりな治療が必要になる可能性がある

・全身に悪影響を及ぼす可能性がある(心臓血管疾患、呼吸器疾患、骨粗鬆症、がん、糖尿病、妊婦の場合は低体重児出産などの全身疾患を引き起こす可能性がある)

歯周病によって破壊された歯槽骨や歯根膜は、治療を行っても元には戻せません。さらに、歯周病はときに命を脅かす全身の病気と深く関係しているのです。

初期の段階で治療を受けてプラークコントロールを徹底すれば改善できるでしょう。

歯周病を予防する方法

歯周病を予防するには、発症に関係するリスクを減らすことが重要です。歯周病の直接的な原因となる細菌を減らし、生活習慣を見直すことで予防できるでしょう。

ここでは、歯周病を予防する方法についてくわしく解説します。

プラークコントロールの徹底

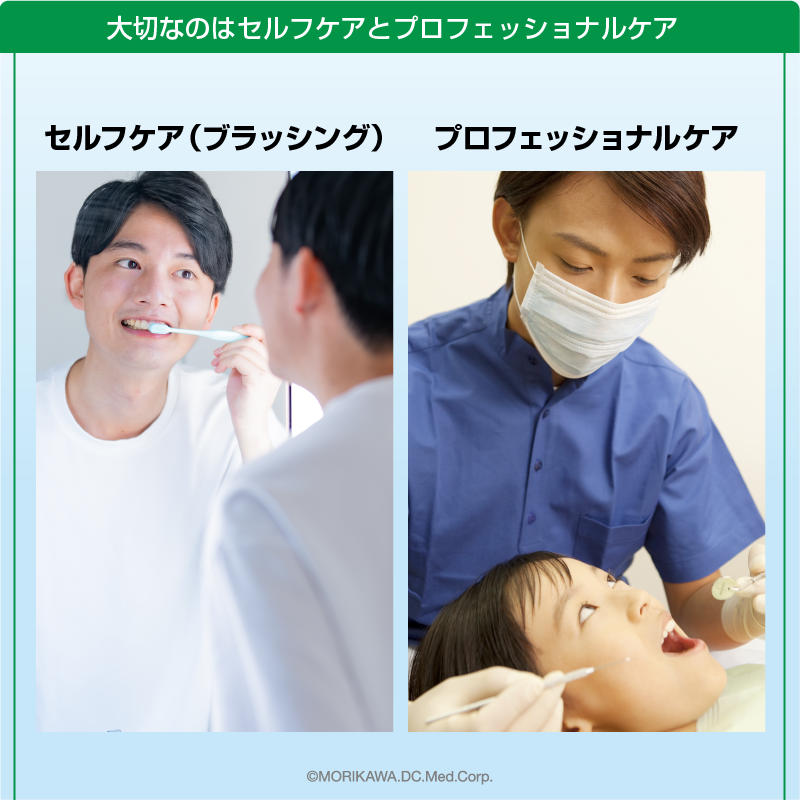

歯周病はプラークに潜む細菌によって引き起こされます。そのため、歯周病の予防にはプラークコントロールが欠かせません。プラークは歯磨きで取り除くことができるため、毎日の歯磨きがプラークコントロールの基本です。

しかし、毎日何気なく歯を磨いていてもプラークは落としきれません。しっかり磨いているつもりでも、歯並びや噛み合わせの状態によって磨き残しやすい箇所があります。

効果的な歯磨きの方法を学ぶために、歯科医院でブラッシング指導を受けるのも一つの方法でしょう。

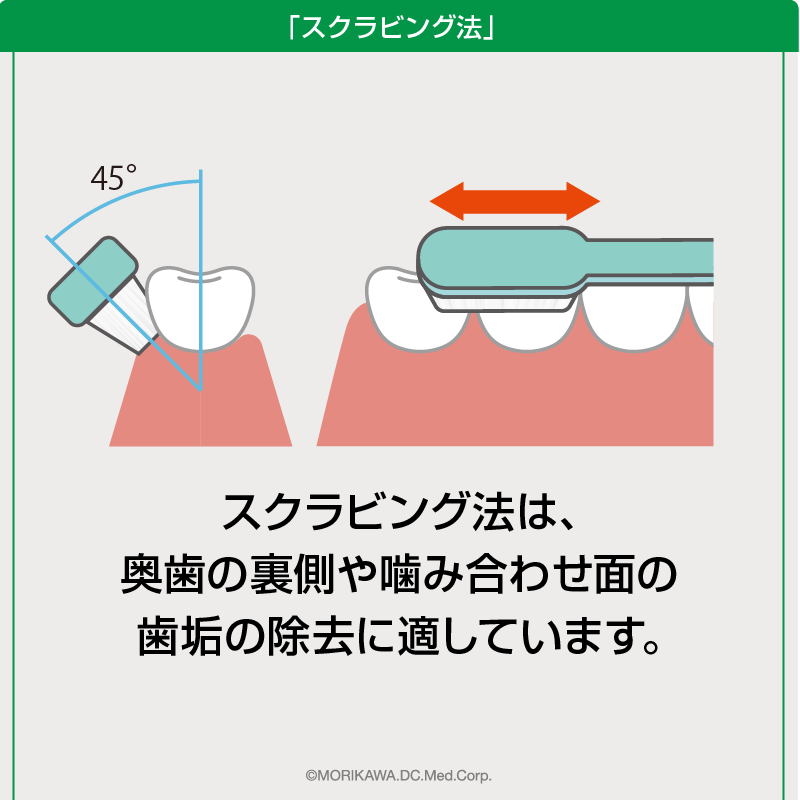

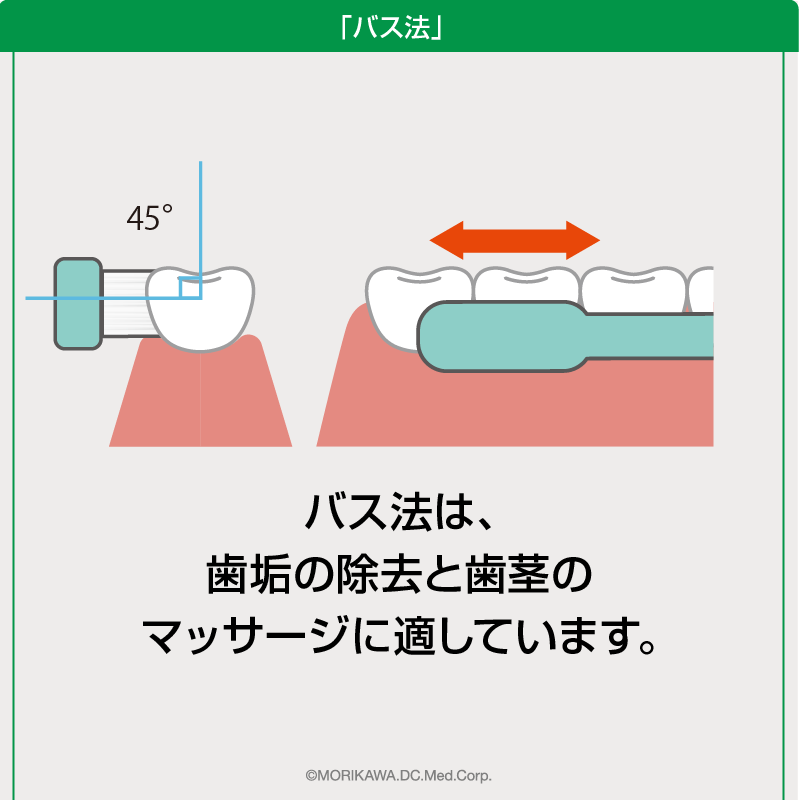

磨き方のコツ

歯ブラシを小刻みに動かして、歯と歯茎の間を意識して磨くことが大切です。磨き残しがないように、すみずみまで毛先を当ててブラッシングしましょう。

歯ブラシの選び方

ヘッドが小さめの歯ブラシを使用すると、お口のすみずみまで毛先が行き届きやすいです。また、毛先はある程度の硬さがあると歯垢を落としやすいでしょう。

ただし、お口の状態は一人ひとり異なるため、すべての人に適した歯ブラシはありません。そのため、歯科医師や歯科衛生士に相談して選ぶとよいです。

歯ブラシは1か月程度で毛先が開いて歯垢を落とす効果が弱まるため、1か月に1回を目安に新しいものに交換しましょう。

補助清掃用具を使用する

デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助清掃用具を使用すると、歯ブラシが行き届きにくい歯間に付着した汚れも効果的に除去できます。

歯ブラシだけで落とせる歯間のプラークは60%程度で、磨き残したプラークは2〜3日で石灰化が始まるといわれています。プラークが石灰化した歯石はセルフケアでは落とせないため、補助清掃用具を使用してしっかりと除去することが大切です。

デンタルフロスや歯間ブラシにもさまざまな種類があるため、お口の状態に合うものを歯科医院で選んでもらうとよいでしょう。

生活習慣の見直し

歯周病の発症には喫煙やストレスなどの生活習慣も大きく影響しています。そのため、歯周病の予防には生活習慣の見直しが不可欠です。

具体的には、以下の生活習慣が歯周病の原因となります。

・喫煙

・飲酒

・ストレス

・乱れた食生活

・運動不足

・睡眠不足

タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させる作用があります。血流が悪くなり、歯茎に酸素や栄養が行き届かなくなると歯周病にかかりやすく、重症化しやすい状態になるのです。歯周病を予防するためには、喫煙はできるだけ控えた方がよいでしょう。

また、乱れた生活習慣は免疫力を低下させ、歯周病の発症リスクを高めます。栄養バランスのとれた食事や十分な休息、適度な運動を心がけ、健康的な生活を送りましょう。

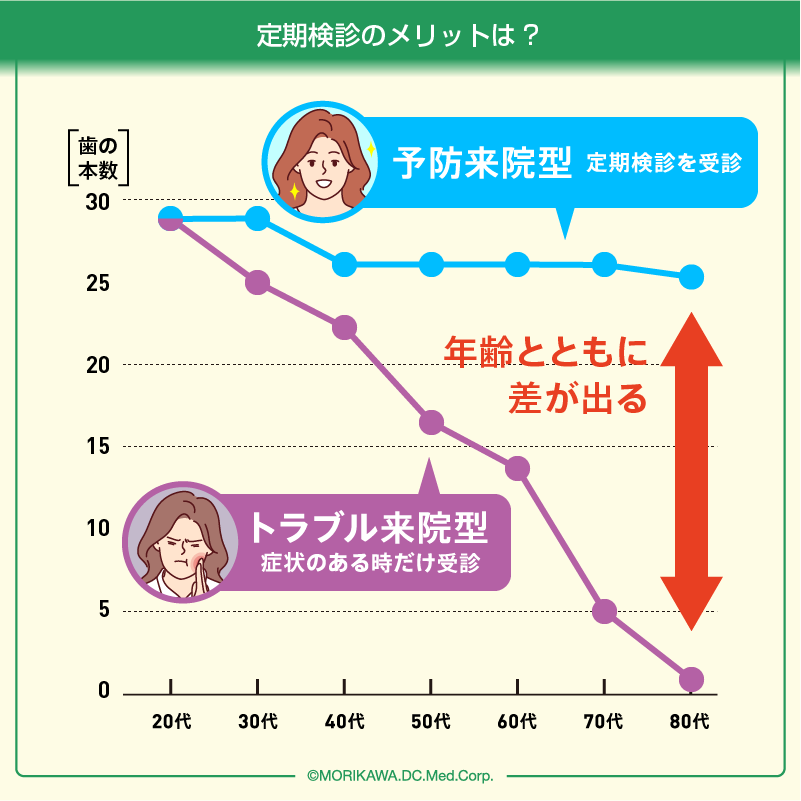

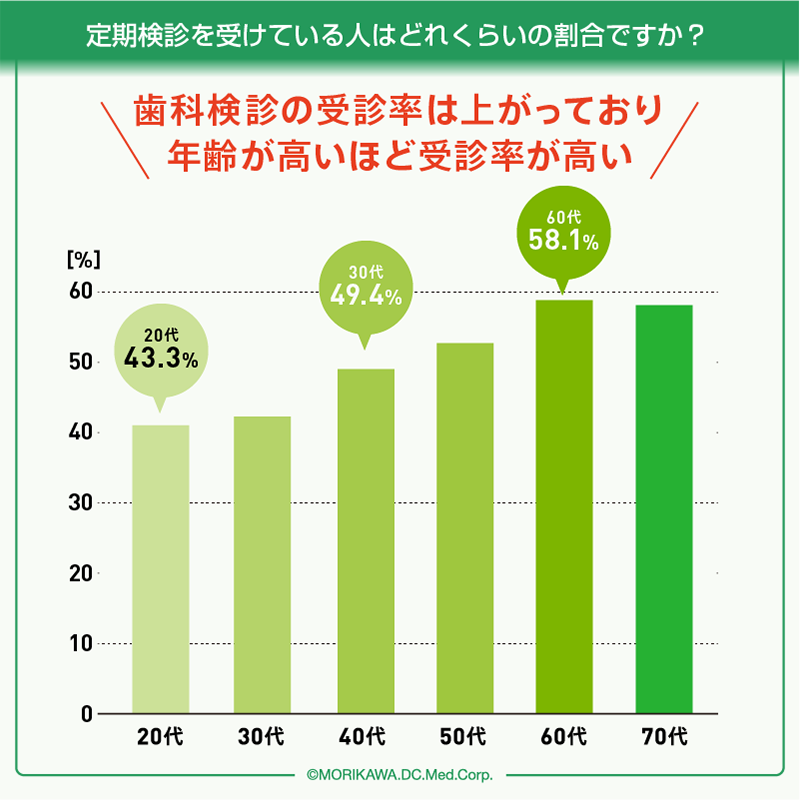

歯科医院の定期検診を受ける

歯科医院の定期検診を受けることで、歯周病になりにくい口腔環境を維持できます。

歯磨きでは落とし切れない汚れも、プロによる歯のクリーニングを受ければ除去できます。ブラッシング指導でお口の状態に合った正しいブラッシング方法を身につければ、自宅でも効果的にプラークを除去できるでしょう。

歯科医師に歯茎の状態を定期的にチェックしてもらうことで、歯周病にかかっていても早期発見・早期治療が可能です。歯周病の予防・早期発見のために、歯科医院の定期検診を受けましょう。

まとめ

歯周病の初期症状は歯茎の赤みや腫れ、歯磨きのときの出血です。進行すると強い口臭や歯の動揺、痛みなどのはっきりとした症状が現れますが、初期の段階では痛みなどの症状がほとんどないため病気に気づかない方も少なくありません。

しかし、歯周病が重度の状態にまで進行すると歯を失う可能性が高く、全身にも悪影響を及ぼすおそれがあります。初期の段階で治療を開始すれば健康な状態に戻せる可能性があるため、予防と早期発見・早期治療が非常に重要です。

プラークコントロールで細菌を減らし、生活習慣の見直しを行うことで歯周病の発症リスクを低減できます。また、歯科医院の定期検診を受ければ歯周病になりにくい口腔環境を維持できます。

歯茎の赤みや腫れ、歯磨きのときの出血など歯周病が疑われる症状がみられる方は、早めに歯科医院を受診して歯茎の状態をチェックしてもらいましょう

歯周病にお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。